宪法修改的限制理论与模式选择——以中国近六十年宪法变迁为语境的检讨

秦前红,涂云新

(武汉大学法学院,湖北 武汉 430072)

一、问题的提出——中国宪法修改的模式选择

经由宪法修改而推动宪法变迁的宪法实施机制研究长期以来都是我国法学界和实务界关注的焦点。随着世界范围内新兴民主国家宪政实践的推进,宪政主义 (Constitutionalism)的理念和制度已经超越了地理范围的限制而迅速在民主转型国家扩展。在这种全球结构和背景下,中国宪法的实施不仅面对着一种区域或者全球挑战,也面临着中国法治进程的深层次结构问题。宪法修改遂成为推动宪法变迁的“利器”而备受瞩目和重用。关于宪法修改的研究,学界主要关注的领域不外乎这几个方面:修宪权性质研究、修宪权与制宪权关系研究、宪法修改限度研究、宪法修改方式研究、宪法修改机关研究、宪法修改程序研究、宪法修改与宪法解释研究、宪法修改与宪法审查研究、宪法修改与法秩序安定性研究、宪法修改与执政党研究、宪法修改与国际人权公约批准研究、宪法修改的法史学研究。统而观之,宪法修改的模式选择仍然是我们解读中国宪法实施机制的核心。在前述研究的基础上,本文将避开孤立探讨1982年宪法实施三十年“共时研究”(synchronic analysis),而是以1949年新中国建立以来六十年宪法实施为语境进行“历时研究”(diachronic analysis)方法,来探讨经由宪法修改而达致的宪法变迁中的结构性问题,以及由此而引发的关于中国宪法变迁模式的深层次思考。

我国台湾宪法学家黄俊荣和张文贞在《路径相依或制度选择?——论民主转型与宪法变迁的模式》一文中指出,民主转型国家的宪法变迁模式 (包含制宪和修宪)有四种主要的模式:

表1 民主转型国家的宪法变迁模式① 黄俊荣、张文贞:《路径相依或制度选择?——论民主转型与宪法变迁的模式》, 《问题与研究》 (台湾)2006年第6期。

在这四种模式中,制宪与修宪分别按照时间集中的程度不同而体现出宪法变迁在同一性上有高低之分。由前苏联分化而形成的“独联体”国家大都是通过一次制宪的方式在相对集中的时间内通过政治决断的方式完成了民主国家的创制。以南非共和国为代表的国家则是在相对较长的时间内通过宪法的自我更新从实质上逐渐变更了宪法的威权特征完成了民主化转型,以此种阶段性制宪的方式进行的宪法变迁避免了短时期内国内法律秩序的混乱与阵痛表现出和平主义的特征。以韩国、阿根廷为代表的国家则是通过一定时间内大规模的宪法修改而完成了民主化转型。以印度尼西亚为代表的东南亚部分国家则是通过分批次、渐进式修宪的方式完成了宪法的更新。

在大陆公法学界,关于修宪模式的讨论主要关注点之一在于宪法的稳定性与适应性之间的紧张关系。大多数宪法学者对频繁修宪这样一种宪法变迁的方式保持了相当的批判态度,其本质性的关注点在于避免宪法修改沦为政治决策这样一种法律工具主义的命运。综合国内比较有代表性的修宪模式思潮,有三种不同的观点在相互博弈和较量:人大渐进式修宪模式、一次修宪模式、阶段式修宪公民参享模式。本文认为修宪文本是切入宪法修改模式之争的基点,中国近六十年来的历次宪法修改所产生的修宪文本其实隐含了一个文本内结构和文本外结构,根据对修宪文本结构的解构,在当下中国政治、经济、文化体制改革驶入“深水区”的语境下,中国宪法修改应采取阶段式公民参享的修宪模式。

表2 中国修宪模式的范式

二、宪法修改界限的理论之争

(一)修宪无界限论

主张宪法修改无界限的学者认为宪法必定是可以修改的,除宪法为“高级法”(higher law)、“最高法”(supreme law)这一形式特征外,有权机关均可经正当的法律程序对其条文做无限制的修改。依照此种观点,即使宪法有禁止修改的地方亦可成为修宪的对象。

1.葛哈·安舒茨的观点

葛哈·安舒茨 (Gerhard Anschütz)是二十世纪前半期德国著名的宪法学家,他被认为是在魏玛宪法研究领域首屈一指的学者。在Gerhard Anschütz看来,宪法从法理本质上与普通法律无异①Georg Meyer and Gerhard Anschütz,Lehrbuch des deutschen Staatsrechts,7.Aufl.,München:Duncker & Humblot,1919,S.906f.,宪法的修改与普通法律的修改存在一样的法理基础,宪法的修改只不过是各种法律修改的一种形式之一而已。②Walter Jellinek,“Das verfassungsändernde Reichsgesetz,”in Gerhard Anschütz and Richard Thoma,Hg.,Handbuch des Staatsrechts,Bd.II,Tübingen:Mohr,1932,S.182f.既然对普通法律的立、改、废并不存在界限,那么对于宪法的修改也无所谓当然的限制。

2.理查德·汤玛的观点

与Gerhard Anschütz同时代的另一位德国宪法学家理查德·汤玛 (Richard Thoma)认为,制宪权的行驶和制宪者意愿本身并不构成对宪法修改的有效反对理由。因为宪法的制定或者是修改都是各种政经力量关系对比之后的一个平衡或者合意的结果。在宪政运行的过程中,那些居于主导地位的政治经济力量的代表如果决意修改宪法,那么仍然坚持宪法的修改的界限势必导致暴力冲突从而可能更加破坏一国的宪政秩序。③Richard Thoma,“Grundbegriffe und Grundsätze,”in Gerhard Anschütz und Richard Thoma,Hg.,Handbuch des deutschen Staatsrechts,Bd.II,Tübingen:Mohr,1932,S.108,S.155.

3.劳伦斯·却伯的观点

哈佛大学劳伦斯·却伯 (Laurence Tribe)教授认为诉诸宪法修正案的宪法变化实际上是法律体系到达了一个裂点 (a point of discontinuity),在这个裂点上,法律体系处于宪法革命和日常法律秩序的根本变革之间。宪法所应该蕴含的法律秩序在这个裂点上若不通过对宪法本身的修订则将会难以为继。在波士顿倾茶事件半个世纪之后的McCulloch v.Maryland一案①McCulloch v.Maryland,17 U.S.(4 Wheat.)316,428-31(1819)的时代中,有革命和宪法修改两个途径可供选择,那么对于美国而言,通过准革命式 (quasi-revolutionary)的宪法修正案来完成法律秩序的重构成为了必要。②Laurence H.Tribe,“A Constitution We Are Amending:In Defense of a Restrained Judicial Role,”97 Harvard Law Review,p.436.在1861年,国会曾反对通过任何可能干预州权内部事务的修正案,之后不久便有三个州反对宪法修改。③57 Congressional Globe 1263(1861);H.Ames,“The Proposed Amendments to the Constitution of the United States During the First Century of Its History,”H.DOC.353,pt.2,54th Congress,2d Sess.(1897),363.基于修宪可以被利用干预州的内部事务,许多的国会议员都对宪法第十三修正案表示反对。然而,内战让这种反对修宪的提案变得徒劳。④66 Congressional Globe 921,1424-1425,1444-1447,1483-1488(1864).再联系1860年代美国关于奴隶制的问题最终是通过南北战争的形式加以解决的历史背景,宪法修改如果被限锁在一个狭小的空间,那么当法律体系的不一致达到一定的程度时,若宪法还不能被修改,那么不是宪法修正案而是战争或者革命才能解决前述的法律体系的冲突。随着美国宪政的发展,在第十八和第十九修正案中还是有一种反对宪法修改的观点,但是在关涉到修宪合宪性争论的National Prohibition Cases⑤National Prohibition Cases,253 U.S.350(1920).和Leser v.Garnett⑥Leser v.Garnett,258 U.S.130(1922).案中,联邦最高法院都支持了两个修正案的合宪性。在1939年Coleman v.Miller案中,联邦最高法院也支持了宪法修改的合宪性。⑦Coleman v.Miller,307 U.S.433,450,454,456(1939)基于此,Tribe教授也主张关于宪法修正案的正当性问题属于政治问题,因而是不能够受制于司法审查的。⑧Laurence H.Tribe,“A Constitution We Are Amending:in Defense of a Restrained Judicial Role,”97 Harvard Law Review,p.442,p.443;Louis Henkin,“Is There a‘Political Question’Doctrine?”The Yale Law Journal,Vol.85,No.5,April 1976,pp.597-625.与Tribe教授一样主张修宪无界限的学者还包括Frederick Schauer与John Vile。

4.布鲁斯·阿克曼的观点

著名美国宪法学家布鲁斯·阿克曼(Ackerman)认为美国宪法第5条区区134个字所构成的条文的字里行间并没有一个关于宪法修改界限的明确答案—— “本宪法只能以此处规定的程序而不得以其他方式进行修改”。是否将宪法所规定的这些充足条件转化为必要条件,以及宪法第5条规定的修宪程序对宪法的未来发展是否具有绝对的支配权这样的问题,取决于我们而非宪法文本的规定。⑨阿克曼:《我们人民:宪法的变革》(修订版),孙文恺译,北京:法律出版社,2009年,第16页。Ackerman教授举了1860年代的宪法危机的例子,美国宪法的发展在1986年代围绕第十四修正案发生的斗争达到了顶峰,最终是我们人民 (we the people)使宪法文本获得了足够的权威。显然,Ackerman教授跳出了对宪法第5条进行法律形式主义解读的窠臼,他提出了三个值得省思的问题:第一,在运用宪法第5条时,共和党人面临什么样的法律问题?第二,历届总统、国会议员、法院和普通选民又可能怎样处理这些问题?第三,个人对这些问题的反应是怎样演变成更大规模的宪法决策模式的?⑩阿克曼:《我们人民:宪法的变革》(修订版),第17-18页。基于这些问题,Ackerman教授认为应该超越宪法第5条的文本形式主义解读来看待宪法修改的无界限。

5.林纪东的观点

法律为社会生活的规则,因社会生活之需要而產生,随社会生活之变迁而变迁,与社会生活之关系,如影之随形……且宪法因其為国家根本大法之故,固宜具有安定性,复因其於政治社会之变迁最为敏感之故,适应性亦所注重,故如认为宪法之修正非有限制不可,似与宪法为社会生活规范,且宜富有适应性之本质不甚符合。如果制宪权基于制宪时之政治背景而为,则修宪时之政治背景,亦应享有同等的地位与权力,不能为制宪时之决定,可以永远限制而后之国民意。①林纪东:《比较宪法》,台北:五南图书出版公司,1980年,第122页。

(二)修宪界限论

法律非一成不变之事务,它需应世事变迁而调整自己的规范领域和规范程度已经取得法理学上的共识。宪法亦是法律之一种,盖不论其特殊性与最高性,就法律之本质而言,宪法亦需要应时而变,这样宪法的修正案事实上是在一个历史性的时间结构 (杰尔哈特·胡塞尔称之为die Zeitstruktur der Geschichtlichkeit②Gerhart Husserl,Recht und Zeit,Frankfurt am Main:Vittorio Klostermann,1955,S.10ff.)中随着历史的变迁而演进的。我国著名的宪法学家王世杰和钱端升先生早在1937年写就《比较宪法》之时就专章论述了宪法修改的可能性问题,他们指出:今人观念,不认为宪法为契约,而认为宪法为法律;不认为制宪为立约行为,而认制宪为立法行为;不认国家的产生基于宪法的创造;而只认国家的机关及其职权,基于宪法的创造。依着这种见解,宪法无论在形式上或在实际上都不含有不可变性。③王世杰、钱端升:《比较宪法》,北京:商务印书馆,2002年,第373页。我国宪法学界对于宪法修改的限制说大都持一种支持和赞同的态度。

1.卡尔·施密特的观点

德儒卡尔·施密特 (Carl Schmitt)认为宪法作为一个整体具有“同质性”和“持续性”,他区分了“宪法修改”与“违宪修改宪法”两个概念,宪法的修改必须遵守宪法的“同质性”并不得违反作为一个根本决定的宪法本身。即使是对宪法的重大修改也不得触碰宪法锁定的价值和体现的根本特征,宪法的修改也不得逾越制宪权 (pouvoir constitué)。Schmitt认为作为根本原则和精神的宪章 (Verfassungsgesetz)是不可以被修改的,而宪律(Verfassung)是能够被修改的。④Carl Schmitt,Die Verfassungslehre,8.Aufl.,Berlin:Duncker & Humblot;1993,S.87.否则国会可以经过立法程序,以修宪 (Verfassungsänderung)之名行制宪 (Verfassungsgebung)之实,达到破坏或者颠覆宪政体制的目的。

2.汉斯·凯尔森的观点

纯粹法学派汉斯·凯尔森 (Hans kelsen)认为法律是一个有层级效力的规范体系,下位法规范的效力依据来源于上位法规范,拾级而上,所有规范的效力依据在于最为“基本规范”的宪法。这个“基本规范”的效力又来源于一种超验的逻辑假定,它是宪法正当性的基础。这种基本的假定也就是宪法的正当性基础是不容修改的。⑤Hans Kelsen,General Theory of Law and State,Anders Wedberg,trans.,New Jersey:The Lawbook Exchange,Ltd.,1945,pp.45-56.

3.托马斯·库利的观点

美国宪法学家托马斯·库利 (Thomas M.Cooley)认为美国宪法第5条实际上既为宪法修改设定了程序性限制,又为宪法修改设定了实体性的限制。任何的宪法修正案必须与作为整体的宪法本身保持一致,宪法的修正案不得修改诸如民主原则、权利分立这样的民主共和的基本原则。⑥Thomas M.Cooley,“The Power to Amend the Federal Constitution,”2 Michigan Law Journal,109,118(1893);中文介绍可参见杜强强:《修宪权的隐含界限问题——美国宪法学理论关于宪法修改界限的争论》,《环球法律评论》2006年第4期。

4.沃尔特·戴林格的观点

沃尔特·戴林格 (Walter Dellinger)认为宪法的修改必须遵循一定的规则、原则和价值。他首先认为联邦最高法院在Coleman v.Miller案⑦Coleman v.Miller,307 U.S.433(1939)和Goldwater v.Carter案⑧Goldwater v.Carter,444 U.S.996,1002-03(1979)中的判决理由是错误的。美国宪法第5条⑨举凡两院议员各以三分之二的多数认为必要时,国会应提出对本宪法的修正案;或者,当现有诸州三分之二的州议会提出请求时,国会应召集修宪大会,以上两种修正案,如经诸州四分之三的州议会或四分之三的州修宪大会批准时,即成为本宪法之一部分而发生全部效力,至于采用那一种批准方式,则由国会议决;但一八○八年以前可能制定之修正案,在任何情形下,不得影响本宪法第一条第九款之第一、第四两项;任何一州,没有它的同意,不得被剥夺它在参议院中的平等投票权。明文规定了宪法修改的程序规则如下:(1)国会启动模式 (Proposals by Congress)。(2)各州发起模式 (The Convention Alternative)。两种方式都在程序上要求2/3多数决规则和3/4多数决规则。第5条还规定了宪法修改的界限:(1)1908以前可能制定之修正案,在任何情形下,不得修改宪法第1条第九款之第一、第四两项。(2)不得剥夺各州在参议院中的平等投票权。Walter Dellinger通过对联邦宪法第5条的仔细分析认为这个条款有双重功能:第一,它可以解决修宪的程序性问题。第二,它也可以解决宪法修正案本身的合宪性问题。①Walter Dellinger,“The Legitimacy of Constitutional Change:Rethinking the Amendment Process,”97 Harvard Law Review,p.386,p.388.因此,Walter Dellinger反对Tribe教授将修宪视为政治问题的观点,而认为修宪本身也应该受到联邦最高法院的司法审查。

5.台湾大法官释字第499号解释的观点

台湾司法院大法官会议在释字第499号解释问中明文宣示:宪法条文中,诸如:第一条所树立之民主共和国原则、第二条国民主权原则、第二章保障人民权利、以及有关权力分立与制衡之原则,具有本质之重要性,亦为宪法整体基本原则之所在。基於前述规定所形成之自由民主宪政秩序,乃现行宪法赖以存立之基础,凡宪法设置之机关均有遵守之义务。②司法院公报,第42卷第5期,第1-59页;“总统府”公报,第6339期,第3-76页;司法院大法官解释续编 (十三)第685-788页;守护宪法60年,第159-162页。在第499号解释文中,大法官特别提及了“宪法中具有本质之重要性而为规范秩序存立之基础者”,可以推断出,大法官会议倾向认为这种“宪法规范存立之基础者”应该属于宪法修改的边界。早起台湾的学术界如萨孟武、徐宗力先生似乎也倾向于宪法修改的限制论。③参见许宗力:《宪法修改界限的理论》(上),《宪政时代》(台湾)1982第7卷3期。

(三)修宪限度理论之争与修宪模式

修宪限度理论之争无疑包含了近代宪政主义对修宪本身性质的两个维度的理解:其一,从政治性维度看,修宪过程本身是一种政治选择的过程,宪法的变迁在这个意义上无疑与政经力量对比、社会情势变更有着密不可分的链接。既然宪法文本是人民政治选择的产物,修宪就不必拘泥于文本规定而不受修宪界限的限制。其二,从法律性维度看,修宪活动不是一种任意性的政治活动,修宪不属于法外空间 (rechtsfreien Raum④Heinrich Comes,Der rechtsfreie Raum:Zur Frage der Normativen Grenzen des.Rechts,Berlin:Duncker & Humblot,1976,S.19ff./legal vacuum),相反修宪需遵守一定的宪政主义的法原则、法理念和法惯例。通过宪法修改完成民主国家的转型已经成为宪政主义发展的一种选择,这一点对于后发型宪政国家更是尤为重要。修宪限度理论从很大程度上折射出了修宪模式的可能选择方式。

表3 修宪限度理论与修宪模式

宪法修改的界限除了体现出修宪模式的某种特征外还附加了一定的制度功能。第一,宪法修改的界限还可以解决宪法变迁中稳定性与适应性之间的矛盾,这其实是宪法秩序内化到人民心中构成人民对宪法权威尊重的要求。第二,有限制的宪法修改预留了政治力回旋与形成的足够空间,对日后宪政发展做决策和选择时,只要维持宪法的基本架构,各种政治力量都可以通过妥善的修宪渠道来推动政经力量的博弈。⑤许宗力:《宪法违宪乎?——评释字第四九九号解释》,《月旦法学》(台湾)2000年第60期。

三、中国近六十年来宪法修改的分析

(一)制宪文本与修宪文本

宪法文本的变化是我们认识中国修宪历史的直接资料和证据。我国学者通说认为宪法修改可以分为全面修改和部分修改两种形式,由此而得出1975年宪法、1978年宪法、1982年宪法为三次全面修改,而1979年人大决议⑥第五届全国人民代表大会第二次会议关于修正《中华人民共和国宪法》若干规定的决议 (1979)、1980年人大决议⑦第五届全国人民代表大会第三次会议关于修改《中华人民共和国宪法》第四十五条的决议 (1980)、1988年修正案、1993年修正案、1999年修正案、2004年修正案为六次部分修改。①参见许崇德:《中国宪法》(第3版),北京:中国人民大学出版社,2006年,第69-77页;韩大元、林来梵、郑贤君:《宪法学专题研究》(第二版),北京:中国人民大学出版社,2008年,第222-224页。本于制宪权与修宪权相对区分,本文在此将区分制宪文本与修宪文本。所谓制宪文本系指制宪权作为一种原生性权力运行之后所产生的最为根本规范的文本,所谓修宪文本是经由宪法修改而产生的宪法文本。对于中国宪法而言,我们如果按照通说认为中国宪法经过三次全面修改,那么这三次全面修改所产生的文本都是修宪文本——1975年宪法、1978年宪法、1982年宪法。在中国建国后的宪法秩序中,制宪文本始终只有一个即1954年宪法。接下来便会产生互相排斥的两个问题:第一,1982年宪法是否是相对于1954年制宪文本而产生的一个修宪文本?第二,1982年宪法是否是相对于1978年宪法而产生的一个修宪文本?陈端洪教授认为,制宪权是对政治存在形式的总的决断权,是主权的一种表现。谁在决断,谁就是制宪权主体。现代民主机制下的制宪权是作为主权所有者的“人民”,而非法律状态下的“公民”,公民经过政治决断后,通过代表制,将制宪权暗藏于日常的宪法秩序之中。②陈端洪:《人民必得出场》,《北大法律评论》2010年第1期。从这个意义上讲,只有1954年宪法是制宪文本,1954年宪法从法理上符合了人民总的政治判断这一条件,它也符合了中国法统重新建立后的一致性,亦即,自从1954年宪法确立之后,中国大陆地区的法统就一脉相传到了现在。按照这个逻辑推理,1978年宪法与1982年宪法均为修宪文本,如果1982年宪法是对1978年宪法的修订,那么就会产生对修宪文本的再修订的现象 (此即宪法修正案的修正案),在逻辑上不能圆满。故应该认为1982年宪法并非是对1978年宪法的修改而是对1954年宪法的全面修改。③王旭:《我国宪法实施中的商谈机制——去蔽与建构》,《中外法学》2011年第3期。

表4 中国六十年修宪一览表

(二)修宪文本的结构比较——对“修宪内容”的分析

1.宪法序言修改

(1)宪法序言有效力吗

宪法序言的修改几乎成了我国历次宪法修订的重要领域。探讨关于宪法序言修改的问题首当其冲的便是宪法序言的效力是否允许其被修改以及修改的幅度问题。在我国,关于宪法序言的效力大概有“无效力说”、“有效力说”、“部分有效力说”等几种有代表性的观点。④参见韩大元:《比较宪法学》,北京:高等教育出版社,2008年,第118-123页。宪法的序言并非如宪法正文一样存在一个形式上完整的法条结构,在承认不完全法条存在的前提下,不完全法条中至少存在一类法条,其作用在于说明或者描述,并由此为其他法条提供一种解释的依据。有时候,这种法条描述的概念未必穷尽,可以通过“追溯到该定义行规定之后的诸多法律规定以及,借此等后续规定表达的规范理念”来探求法条的明确内涵。①胡鸿亮:《试论宪法序言效力问题——以拉伦茨〈法学方法论〉为切入点》,《宜春学院学报》2008年第30卷。宪法序言的效力是由其特殊的政治功能所决定的。②殷啸虎、李莉:《宪法序言的功能与效力研究》,《上海交通大学学报》(哲学社会科学版)2004年第6期。从我国宪法的具体情况来看,这种政治功能对宪法序言效力的影响在于:第一,确定指导思想。第二,规定国家任务。第三,宣示宪法最高效力 (现行宪法序言第13自然段)。法国宪法委员会在1971年7月16日“结社自由案”的裁决中对宪法序言的效力明确表示肯定,这使得过去关于宪法序言效力理论上的争议和不确定性得到了最终的解决。③李晓兵:《法国宪法委员会1971年“结社自由案”评析——法国的“马伯里诉麦迪逊案”乎?》,《厦大法律评论》2010年第18辑。

(2)宪法序言修改与政治正当性叙述

以1982年宪法为例,宪法序言总共分为13个自然段,每个自然段叙述一个相对较为集中的主题。以宪法序言第7自然段和第13自然段为例,我们可以看到1982年宪法第7自然段规定了国家的指导思想和四项基本原则,原文为:中国新民主主义革命的胜利和社会主义事业的成就,都是中国共产党领导中国各族人民,在马克思列宁主义、毛泽东思想的指引下,坚持真理,修正错误,战胜许多艰难险阻而取得的。今后国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设。中国各族人民将继续在中国共产党领导下,在马克思列宁主义、毛泽东思想指引下,坚持人民民主专政,坚持社会主义道路,不断完善社会主义的各项制度,发展社会主义民主,健全社会主义法制,自力更生,艰苦奋斗,逐步实现工业、农业、国防和科学技术的现代化,把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家。1982年宪法第13自然段规定了宪法的最高效力和权威,原文为:本宪法以法律的形式确认了中国各族人民奋斗的成果,规定了国家的根本制度和根本任务,是国家的根本法,具有最高的法律效力。全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织,都必须以宪法为根本的活动准则,并且负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。从第7段与第13段对比可以看出,中国宪法的政治合法性来源于:其一为中国共产党领导的中国革命和建设事业所形成的政治成果,其二为中国一切党派和团体都必须遵守和维护宪法权威。

(3)宪法序言与代表性强化

1954年宪法经过历次修改,代表性(representation)的强化一直扮演着重要的角色,每一次修宪均可视为执政党和国家对代表性危机的直接回应。④黄俊荣:《民主转型与宪法变迁》,台北:元照出版社,2003年,第30页。1954年宪法序言第4段:“我国人民在建立中华人民共和国的伟大斗争中已经结成以中国共产党为领导的各民主阶级、各民主党派、各人民团体的广泛的人民民主统一战线……”,1975年宪法序言第5段:“我们要巩固工人阶级领导的以工农联盟为基础的各族人民的大团结,发展革命统一战线……”,1978年宪法序言第6段:“我们要巩固和发展工人阶级领导的,以工农联盟为基础的,团结广大知识分子和其他劳动群众,团结爱国民主党派、爱国人士、台湾同胞、港澳同胞和国外侨胞的革命统一战线……”,1982年宪法序言第10段:“在长期的革命和建设过程中,已经结成由中国共产党领导的,有各民主党派和各人民团体参加的,包括全体社会主义劳动者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者的广泛的爱国统一战线,这个统一战线将继续巩固和发展”,2004年宪法修正案第19条修订了1982年宪法序言第10段:“在长期的革命和建设过程中,已经结成由中国共产党领导的,有各民主党派和各人民团体参加的,包括全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者的广泛的爱国统一战线,这个统一战线将继续巩固和发展。”2004年“三个代表”指导思想“入宪”更是执政党在代表性强化上所做出的重大一步。从九次重大修宪的文本上来看,中国宪法规定的执政党的代表性有一个逐渐扩大的趋势。现实中,国家发展的“危机”或者代表性“危机”都是修宪的主要动因和能量来源,危机的形成一方面与统治权对内的民主执政方式息息相关,另一方面也与改革开放后人民的主体性渐渐增强,公民的民主诉求日益高涨不无关系。黄俊荣教授将这个过程称为“因应危机的代表性强化”。①黄俊荣:《民主转型与宪法变迁》,第30页。

2.经济制度条款修改

(1)经济制度变迁导致修宪

虽然我国现行宪法的经济制度与1954年宪法的经济制度保持本体上的同一性:社会主义性质,经济制度条款的修改成为我国宪法修改最为密集的部分。在所有的经济条款变动中最为剧烈的就是1982年宪法的第6条②中华人民共和国的社会主义经济制度的基础是生产资料的社会主义公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。社会主义公有制消灭人剥削人的制度,实行各尽所能、按劳分配的原则。国家在社会主义初级阶段,坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。(经济制度和分配制度)、第 8条③农村集体经济组织实行家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。农村中的生产、供销、信用、消费等各种形式的合作经济,是社会主义劳动群众集体所有制经济。参加农村集体经济组织的劳动者,有权在法律规定的范围内经营自留地、自留山、家庭副业和饲养自留畜。城镇中的手工业、工业、建筑业、运输业、商业、服务业等行业的各种形式的合作经济,都是社会主义劳动群众集体所有制经济。国家保护城乡集体经济组织的合法的权利和利益,鼓励、指导和帮助集体经济的发展。(集体经济)、第11条④在法律规定范围内的个体经济、私营经济等非公有制经济,是社会主义市场经济的重要组成部分。国家保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法的权利和利益。国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展,并对非公有制经济依法实行监督和管理。(非公有制经济)。从经济政策的内容上看,它们大多是变量,具有明显的短暂性,每部宪法在经济制度方面的差异大都具有强烈的时代特点,每次修改宪法都在经济政策等方面有大幅度的变化。⑤王磊:《宪法修改如何面对未来?——修宪与宪法的稳定性和连续性》,《中外法学》2005年第1期。张千帆曾引述马克思·韦伯的观点论证到:在某些条件下,“法律秩序”仍保持原状,而经济关系却发生了极端的转变。在理论上,社会主义生产体系可以经由政治权力通过自由契约而逐渐采购所有生产手段,甚至不需要改变法律的任何一段话就可产生,反之亦然。⑥Max Weber,Economy and Society:An Outline of Interpretive Sociology,Guenther Roth and Claus Wittich,eds.,Berkeley:University of California Press,1978,p.334.张千帆由此认为:宪法对经济制度的规定不仅是不必要的,也是难以操作、不可实施的。⑦张千帆:《宪法学导论》(第二版),北京:法律出版社,2008年,第145页。宪法是一部稳定的基本法,因而不那么基本的政策应该由法律规定,而不应进入宪法;否则,政策变化必然要求修改宪法,从而影响宪法的稳定性和权威性。另外,宪法的修改程序通常比一般法律更为困难和复杂,因而让宪法规定一般政策将束缚立法者的手脚,使之不能随社会变化而及时调整政策。⑧张千帆:《宪法不应该规定什么》,《华东政法学院学报》2005年第3期。

(2)为何修改经济制度条款

宪法中的经济条款涌现与世界宪政的发展有着密切的关系。在社会主义宪法被高度意识形态后,社会主义国家力图通过经济基础决定上层建筑的逻辑确认社会主义革命的成果。这是一种“革命成果确认”的逻辑。我国宪法对经济制度的规定受到前苏联宪法模式的影响,把经济制度的规定放到非常重要的地位,公开确认经济制度的社会主义性质,明确规定国家的基本经济政策和发展国民经济的方针,把经济制度中最基本的内容都规定到宪法和发展国民经济的方针,把经济制度中最基本的内容都规定到宪法之中。⑨牛凯:《论我国现行宪法修改的原因及其重大意义》,《中国青年政治学院学报》2000年第2期。有学者认为中国当代的宪法修改通过不断地提高非公有制经济的地位,通过逐步确立市场经济的合宪性,通过规定保障私人财产权等为社会转型建立了相应的经济制度。通过经济制度的确立、稳固与运作,中国当下的社会经济生活水平极大提高,而随着经济水平的提高,个人的能力和知识成为经济的动力,社会也逐渐的从原先的过分强调身份向逐渐摆脱身份束缚前进,人与人之间的平等性由于经济层面的自由度加大以及经济层面的平等而不断得以巩固。⑩陆幸福:《中国当代社会转型与宪法修改》,《理论月刊》2006年第8期。笔者赞同中国宪法的经济制度条款深受苏联宪法学说和宪法体制影响的观点,除此之外,笔者认为马克思主义学说“经济基础决定上层建筑”的法哲学思维也影响着中国宪法规定和修改经济制度。

3.国家机构和基本权利条款的修改

从1982年宪法以来的修正案来看,只有10项是既非经济政策又非政治政策的修宪内容。第11条修正案 (1993年)将宪法第98条:“省、直辖市、设区的市的人民代表大会每届任期5年。县、不设区的市、市辖区、乡、民族乡、镇的人民代表大会每届任期3年。”修改为:“省、直辖市、县、市、市辖区的人民代表大会每届任期5年。乡、民族乡、镇的人民代表大会每届任期3年。”第17条宪法修正案 (1999年)是为了与刑法 (1997年)中的“危害国家安全罪”相一致,才将宪法第28条的“反革命的活动”修改“危害国家安全的犯罪活动”。国家为了使宪法与法律相一致而修宪。2004年宪法修正案第24条修正案:“国家尊重和保障人权”。关于全国人大代表的来源应当包括特别行政区的第25条修正案 (2004年)。关于紧急状态的第26条、第27条、第29条修正案,关于国家主席进行国事活动的第28条修正案,第30条修正案(乡镇人大的任期改为5年)和第31条修正案(增加《义勇军进行曲》为国歌)。①王磊:《宪法修改如何面对未来?——修宪与宪法的稳定性和连续性》,《中外法学》2005年第1期。

表5 中国宪法历次修宪的主要内容概览

表6 中国宪法文本结构统计① 参见王磊:《宪法修改如何面对未来?——修宪与宪法的稳定性和连续性》,《中外法学》2005年第1期。建国以来四部宪法的经济制度条文的百分比与公民基本权利的百分比的统计如下:

统观中国建国以来的宪法条文结构,我们可以直观地获得两个基本特征,其一,序言为中国宪法政治正当性叙述的文本表达。其二,根据马克思主义经济基础决定上层建筑的法哲学,中国宪法注重经济制度的安排。

四、我国现行修宪模式的特点

自从1954年宪法颁布以来,中国宪法已经历经了九次修订,那么从这九次修订过程是否可以解读出中国近六十年来的修宪模式呢?答案是肯定的。首先,宪法文本的变化,尤其修宪文本的结构性特征可以为我们对上述问题的解答提供资料佐证。其次,对宪法修改的限制性理论的运用,我们可以得出在实践层面上中国宪法历经九次修正含有一系列不变的因素,在理论层面上,中国的宪法学者似乎倾向于赞同和肯定宪法修改的限制论。②韩大元:《试论宪法修改权的性质与界限》,《法学家》2003年第5期;秦前红:《宪法变迁论》,武汉:武汉大学出版社,2002年,第145-149页。再次,在宪法修改的限制论主导下,1954年宪法与1982年宪法保持了Carl Schimt所说的宪法本质的同质性,即宪法的社会主义本质贯穿了历次修宪活动 (四部宪法的序言关于宪法指导四项和中国共产党的政治领导可以作证)。基于对中国修宪模式的探索,笔者认为建国后宪法修改表现出以下五个特征:

(一)党主修宪模式

近代中国面临着严峻而复杂的时代挑战,中国共产党正是在这一国难当头的时刻诞生并领导中国人民步入自主建立中华人民共和国的历史新时期,中国共产党当然地成为法定和事实上的执政党和领导党。③秦前红、叶海波:《社会主义宪政研究》,济南:山东人民出版社,2008年,第345-346页。1954年宪法的制定也是在中国共产党的领导下启动了制宪权。1975年宪法第二条明文肯定了中国共产党的领导地位:中国共产党是全中国人民的领导核心。工人阶级经过自己的先锋队中国共产党实现对国家的领导。从这个意义上说,正是1975年宪法的正文真实地记录和反应了我国宪法的本质性特征。从形成的惯例来看,每次修宪都是由中共中央向宪法规定的提案权主体之一——全国人大常委会以提交宪法修改草案的形式提出修宪的建议,再由全国人大常委会讨论通过后向全国人大提出修宪的动议。④秦前红:《新宪法学》,武汉:武汉大学出版社,2005年,第289页。以2004年宪法修正案的诞生过程为例,2003年10月14日中国共产党第十六届中央委员会第三次全体会议通过了《中共中央关于修改宪法部分内容的建议》,其中建议的第一条为宪法序言第七自然段“在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论指引下”修改为“在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想指引下”。①中国共产党第十六届中央委员会第三次全体会议公报。这说明关于宪法修改的建议权是由作为执政党的中国共产党垄断的,修宪权的主体事实上为中国共产党。

宪法名称 条文总数 经济条文数及百分比 基本权利条文数及百分比1954宪法 106 12, 11.3% 15,14.1%1975宪法 30 6, 20% 2,6.67%1978宪法 60 8, 13.3% 12,20%1982宪法 138 13, 9.4% 18,13%

(二)渐进修宪模式

在修宪的时间特征上,六十余年的修宪实践告诉我们我国宪法的修改在形式上为“全面修改”和“部分修改”的复合,而近三十年来主导我国修宪模式的是“部分修改”的形式。一方面,我国宪法在转型过程中没有集中式的一次完成修改,而是采用分阶段的方式经历了三次大的全面修改,这体现出了“阶段式修宪”的特征。另一方面,对宪法的修改采取的方式是在旧宪法的框架之内逐渐而有秩序的修改,1982年宪法生效以来的四次宪法修订就是采用的这种渐进式的方式。

(三)政治经济力量对比影响修宪

相较于1954年宪法和1982年宪法关于国家主席的专章规定,1975年宪法和1978年宪法都找不到关于国家主席的条款。究其原因,政治经济力量的对比对于宪法修改产生着重大的影响。毛泽东在1970年3月8日召开的为四届人大和修改宪法作准备的会议上,提出了取消国家主席的建议。结果在1975年宪法公布后,国家主席的条款就付之阙如。事实上关于国家主席的存废之争反映了党内政经力量对比关系的变化。②参见尹家民:《红墙见证录》(下),北京:当代中国出版社,2006年,第666页。

(四)修宪内容集中于序言和经济条款

在与经济制度的关系上,我国宪法是循着“适应——不适应——修改——再适应——再不适应——再修改”的轨迹,而不断地进行着修改。三十年来,中国改革走的是一条试错渐进之路。从经济体制看,改革在很大程度上是“摸着石子过河”,而不是预先设计“一揽子”改革方针然后按图索骥,由此所带来的一个直接后果,就是社会变革与成文宪法之间的紧张关系,为了弥合或者消解这种紧张关系,对宪法中的经济制度条款的修改便成为一种当然的选择。

五、对中国修宪模式的检讨

(一)修宪权正当性危机

1.合法性与正当性的二分

在法学领域,合法性 (legality)与正当性(legitimacy)是两个不同的概念,前者系对于法律规则体系本身而言,后者指涉的是法律规则体系之外的基础。分析实证主义大师哈特 (Hart)持“合法律性的正当性”模式,把正当性萎缩成形式程序的合法律性。在其视野中,法律是规则的统一体,作为事实存在的承认规则是规则之法律效力的判准,法律的有效性由承认规则或经它认可的道德原则来鉴定。③肖小芳、曾特清:《“法律性的正当性”何以可能——哈贝马斯对哈特法哲学的批判与修缮》,《道德与文明》2011年4期。同样的在Kelsen看来,下位法的正当性来源于作为最高规范的基础规范,基础规范是整个实在法秩序之效力根据。④郑永流主编:《法哲学与法社会学论丛》,北京大学出版社,2006年第1期,第77页。这样一来,包括宪法在内的法律的正当性问题就是一个相对封闭的体系。但无论是对“承认规则”还是规范基础的再次反诘,法律实证主义就显得鞭长莫及。这里的问题是,正当性的依据是否能够来源于封闭的规则体系本身?显然,“实证法”本身的正当性依据在于更高的“正法”或者“正义”,从这个意义上讲,“正当性”在逻辑层次上是高于“实证法”的。化作日常语言表述,我们有所谓的“合法的但不合理”的说法。法律的正当性和合法性是相互强化的关系,对于修宪权的合法性来源于宪法本身的规定,而对修宪权正当性的检讨则必须从宪法规范体系的基础或者外部环境出发。

2.中国修宪权的正当性

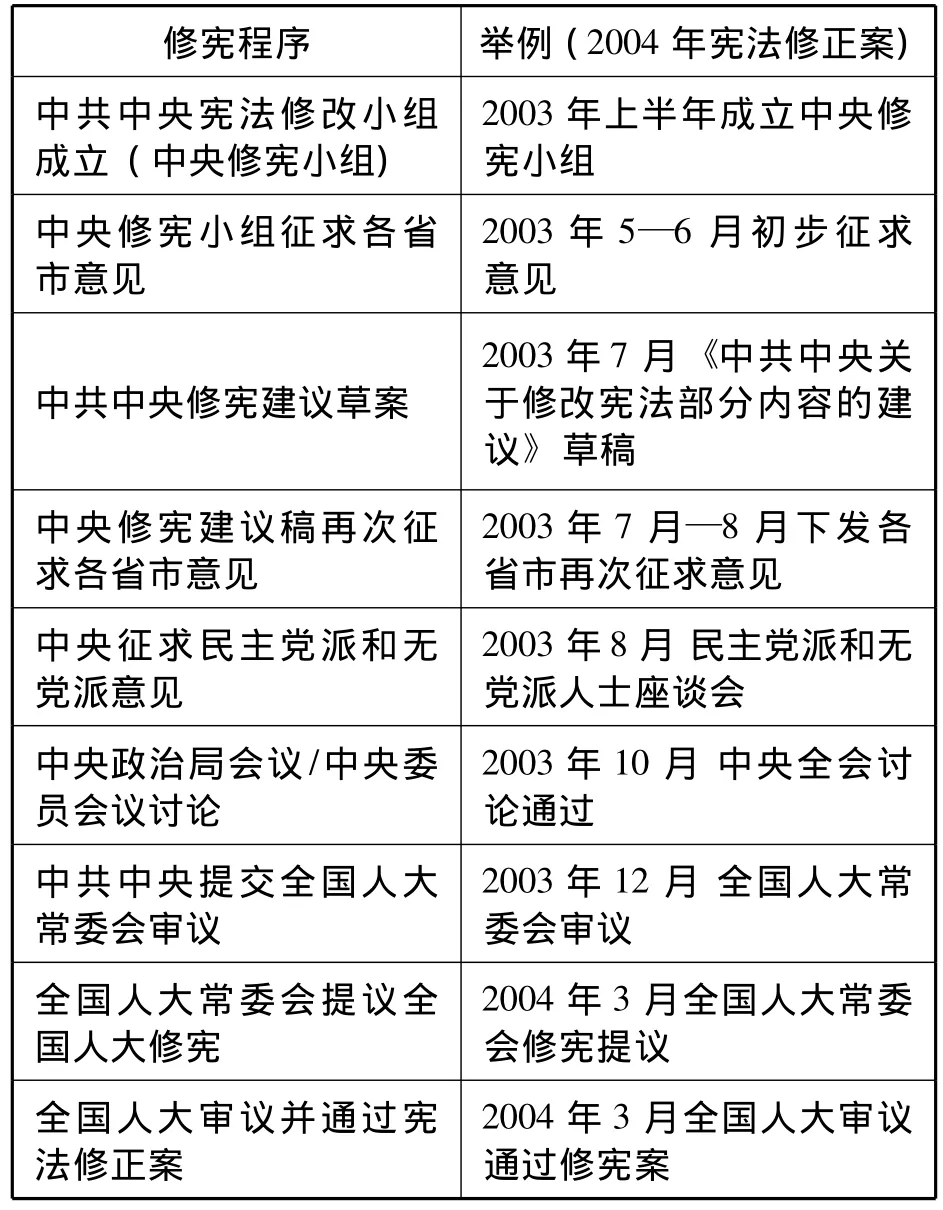

在我国,修宪权运行在学理上可以被分解为程序结构 (procedural structure)和实体结构(substantive structure)。其启动程序见表7。

从中国修宪权运行的程序结构我们可以推演出修宪的实体结构应该是一个从党主立宪的模式,即执政党通过修宪建议的形式向全国人大常委会提出建议,然后经过全国人大常委会的修宪提议提交全国人大会议上审议通过。从我国现行宪法的体制来看,上述修宪的程序结构和实体结构是符合宪法规定的,理由有二:第一,根据宪法的序言第7自然段,“四项基本原则”是我国宪法贯穿始终的指导原则,其中宪法的社会主义本质在于工人阶级领导的人民民主专政,中国共产党的领导作为工人阶级的领导应该在现行宪法框架内予以遵守。中国共产党对国家的领导体现为政治领导,以中国共产党对待修宪的态度和方式上看,执政党仅仅是通过“修宪建议”来完成了其政治领导。第二,从宪法惯例的角度上看,中共中央对宪法修改的建议权已经在六十年的宪法实践中形成了惯例。问题在于,中国修宪权运行的正当性是否值得进一步检讨。如果说修宪权也是可以由人民主权所推导出来,那么在中国,作为主权者的人民有两个代表机关,一个是中国共产党,具体落实为中共中央,一个是全国人大。两个代表机关并不是简单并列关系,全国人大在共产党的领导之下。中国共产党不是宪法创设的,而是中国人民在历史的过程中创设的,宪法不过以“全国各族人民”的口吻宣告了、护卫了共产党的领导这个原则而已。只有将1982年宪法序言关于共产党的领导权的宣示和宪法第一条、第二条结合起来,才能完整地阐释中国主权的阶级结构及其代表结构。像任何代表制一样,在中国,主权者人民也不能亲自出场,而需经由代表行使主权。中国共产党是中国人民的代表,这是一个基本的政治事实,也是根本的宪法原则。①陈端洪:《宪法学的知识界碑——政治学者和宪法学者关于制宪权的对话》,《开放时代》2010年第3期。从代表者与被代表者在本体论上的关系上看,被代表的人民才是拥有修宪权的真正主体。而六十来年的中国修宪实践,正是从人民主权这个更为根本的意义上讲,存在着一系列潜在的正当性危机。这个危机的一个表征便是——“代表者”修宪与“人民修宪”之间的隔阂。

表7 中国修宪程序的结构性特征

(二)以修宪限制论为基础的渐进修宪模式

渐进式修宪模式对待宪法修改采限制论学说,认为宪法的修改应该遵循一定的边界、原则和程序。即使许多持修宪限制论的学者对中国宪法在短短的六十年被频繁的修改九次深表担忧,因为这将造成了宪法稳定性的丧失,同时会使宪法修改沦为执政党政策变化的法律工具。对比德国基本法在“二战”之后历经了60次的修改②至今联邦德国基本法 (Grundgesetz)已经经历了60此的修订。德国宪法的修改范围不仅包括变更原有条文还包括新增条款 (例如:第120A,120B条,第120C...),截止2010年,德国基本法的修改已经包含了191处,从文本上看现在的德国的基本法已经大异于1949年的基本法条款。,从1975年宪法的第一次全面修改到2004年宪法修正案,中国的修宪模式从总体上表现出了在一个相当长的时间内循序渐进的修改特征。从理论和实践两个层面检讨中国渐进修宪模式,公民复决权的缺失和“摸着石头过河”的进路仍然是值得我们深刻反思的。

1.代议机关修宪与复决权

复决权来自拉丁文ad referendum,瑞士1449年首先实践了这种公民直接投票的复决形式。按照王世杰、钱端升先生对世界各国复决形式的研究,复决权分为制宪复决(Constitutional Referendum)与立法的复决 (Legislative Referendum),制宪复决即对于议会或其他制宪团体所通过的宪法案或宪法修正案的复决。③王世杰、钱端升:《比较宪法》,北京:商务印书馆,2002年,第204页。复决权的本质是给予人民以全民投票的方式去决定一部法律的通过与否。当修宪遭遇合法性或者正当性危机的时候,复决权无疑是消弭革命的良剂。④王世杰、钱端升:《比较宪法》,第208页。在我国,宪法的修改权集中于代议机关——全国人民代表大会行使。现行宪法第62条明文规定全国人民代表大会行使下列职权:(一)修改宪法;(二)监督宪法的实施……由此可见修宪权在于代议机关——全国人民代表大会。纵观我国宪法的三次全面修改和六次局部修改,全国人民代表大会均以法定程序完成了修宪。然而,这并不能隐藏修宪权在中国所隐含的缺陷——复决权的缺失,至少从实践上看,复决权在中国建国后还从未被人民享有过。人民表达自己的意见若经由代表来传达,很多时候可能遭致扭曲,为此由人民直接诉求直接民主的形式更胜于立法机关制定和修改宪法所造成的代议政治的民意传达上的稀释。从宪法理论上看,这是因为主权在本质上是由公意所构成的,而意志又是决不可以代表的;它只能是同一个意志,或者是另一个意志,而决不能有什么中间的东西。①卢梭:《社会契约论》,何兆武译,北京:商务印书馆,1982年,第120页。

2.渐进修宪抑或“试错式修宪”

诚如夏勇所言,1982年宪法的行宪史也是宪法的变迁史,宪法且行且改,可以说,是一部“改革宪法”,宪法中规定不规定经济制度和地方权限,并不能改变“改革宪法”的属性,更何况,宪法中规定不规定经济制度和地方权限本就是和现行宪法根本架构相悖的一种理论假设,即使现在全面清除也并不现实。而且,那种试图一劳永逸地解决根本问题的主张,无疑会低估我国宪政建设的艰巨性和大国政治治理的复杂性。②常安:《“摸着石头过河”与“可改可不改的不改”——改革背景下的当代中国宪法变迁》,《法律科学》2010年第2期。这种修宪模式是以宪法作为中国经济发展和社会变革的推进器,政府或者政党主动推动宪法的变革和修改从而实现社会秩序的构建,其特点为:第一,立宪启动的自上而下与立宪过程的精英决策。第二,推崇前瞻性与探索性立宪。第三,视法律为政策的固化和总结。其本质是法律工具主义在立法效力层面的集中体现,其基础是弱化法律本身的至上性和权威性,而将执政党或执政集团的总政策和路线作为法律效力施展的界限。③秦前红:《新宪法学》,第2页。

从宪法内容与民意的关系而言,宪法是一国的最高基本规范,比法律还要强调稳定性,不仅在制定时较为严谨,修正时也较为困难。在此种情况下,宪法的内容往往比法律较难去“配合”民意。在许多场合,虽然多数的人民认定宪法应该修改,但宪法却在超多数决才能修改的设计下,使未受超多数人民支持的“民意”无法左右宪法的内容。④黄俊荣:《珍惜宪法时刻》,台北:元照出版社,2000年,第15页。在中国宪法的实施中,文本与现实之间的紧张关系被进一步加剧,实际政治生活中的权力运作,很可能并不是文本中所呈现的那样,也不同于我们所接受的那些主要来自西方的宪政学理。所以,在我国长期政治生活中一系列实实在在的影响我国政治制度变迁宪法事实,某种程度上也应该被认真对待。⑤常安:《“摸着石头过河”与“可改可不改的不改”——改革背景下的当代中国宪法变迁》,《法律科学》2010年第2期。规范宪法学极力将中国现实中还“不规范”的权力拉入宪法规范的制约中,营造宪政的良好氛围。⑥范进学、张玉洁:《宪法本体性:政治性、规范性抑或解释性?》,《苏州大学学报》(哲学社会科学版)2011年第3期。

(三)以修宪无限制论为基础的一次修宪模式

在中国学界也有人持修宪限制否定论认为宪法的修改不应该限制人民的政治选择可能性。对于宪法是应该“大修”还是“小修”的争论已经从很大程度上体现了“制宪”还是“修宪”的争论。近年来,随着民主转型国家宪政的发展,修宪和制宪也出现了相对化的趋势,以修宪无限制论为基础的一次修宪模式成为了一种学界关注的问题,

1.修宪与制宪的相对化

观察宪法变迁与宪政实践,制宪与修宪的分野已经不再像以往那样泾谓分明,而一次完成宪改或是分阶段渐进完成,其间的区别已渐趋模糊,遂于此产生了制宪与修宪相对化的现象。⑦林子仪等:《宪法:权力分立》(第二版),台北:新学林出版股份有限公司,2008年,第556页。因为宪法变迁的相对化现象,创造了许多发展的可能性,也蕴含着许多决策的空间。从丰富的国家实践模式看,民主转型虽有路径相依的论点,但表现在宪法变迁的脉络上,却显现出更歧异多元的局面,在转型脉络与宪法变迁的动态中,其实存在着许多选择的契机,足以影响民主转型国家宪法发展的方向。①黄俊荣、张文贞:《路径相依或制度选择?——论民主转型与宪法变迁的模式》, 《问题与研究》 (台湾)2006年第6期。1954年宪法文本属于制宪权启动后所产生的一个“制宪文本”当属无疑义,而建国后我国三次全面修宪从很大程度上改变了宪法的原有面貌,对比1978年宪法与1982年宪法,我们不免产生这样一个疑问——1982年宪法是在制定一部新宪法吗?

2.一次修宪模式与人民主权

一次修宪模式论者主张在高度集中的时间内选择一次性完成宪法的制定而开创一个民主宪政的新时代。宪法内容变动的幅度或者大小其实对于一次修宪没有决定性的意义。因为当被代表的人民真正出场后,人民通过其自决 (selfdetermination)可以当然地完成对旧宪法的改造。一次修宪模式下,对宪法的修改其主体是“我们人民”。美国宪法学者Ackerman提出了“立宪时刻”的理论,他对于美国宪法提出了一种二元(dualistic)的理解,他认为美国的变革来源有二:我们人民和人民的代表。②Bruce Ackerman,We the People:Foundations,Cambridge,Mass:Harvard University Press,1991,p.6;Walter Dean Burnham,“Constitutional Moments and Punctuated Equilibria:A Political Scientist Confronts Bruce Ackerman's We The People,”The Yale Law Journal,Vol.108,No.8,June 1999,pp.2237 -2277.宪法变革的原动力在于“我们人民”,由“我们人民”所推动的宪法的变革主要有三个阶段的“立宪时刻”——建国阶段、重建阶段和新政时期。③Bruce Ackerman,We the People:Foundations,Cambridge,Mass:Harvard University Press,1991,p.58.人民革命的制宪建国制定的是什么宪法,构建的是什么国家?围绕这个根本问题,又演化出两条完全不同的路径,一个是英美的建设性的“革命终结”的宪制路径,一条是法俄的极端革命或不断革命的政制路径。具体一点说,又有三种革命模式,一是英国的光荣革命的宪制,一是美国的“革命终结”的宪制,还有一个是法国大革命的宪制。参见高全喜:《战争、革命与宪法》,载《华东政法大学学报》2011年第1期。立宪时刻是一个理论上不可剔除的、随时可能出现的活的时刻。它会打断日常政治的时间流,插入进来,重新启动日常政治朝新的方向前行。人民制宪权的不可剥夺性并不意味着立宪时刻就是常态,如果制宪权永远活跃,日常政治就没有可能,这无异于否定政治社会的可能性。④陈端洪:《人民既不出场也不缺席——西耶斯的民族制宪权理论解读》,《中外法学》2010年第1期。人民作为主权者,存在于宪法之外,宪法之上。也就是说,它的权利不是宪法赋予的,宪法不过将其权利作为原则宣示出来罢了。⑤陈端洪:《宪法学的知识界碑——政治学者和宪法学者关于制宪权的对话》,《开放时代》2010年第3期。作为主权者的人民,不但享有制宪权还享有修宪权。人民一旦履行完制宪的使命,他们立即解散,制宪权自动回归到共同体。而成文宪法作为人民的根本意志将永久性地存在,用来约束政府。再次我们可以把成文宪法的这种政治智慧称为借尸还魂,即借宪法的躯壳还人民之魂灵。也可以说,宪法就是人民留下的“经”,这“经”里明确地立下了人民对政府的授权与诫命或咒语,人们得常念此经,以求民主神的护佑。⑥陈端洪:《人民既不出场也不缺席——西耶斯的民族制宪权理论解读》,《中外法学》2010年第1期。那么在宪政主义的常态运行中,制宪权其实并未消失或者灭亡,而是已经被悄悄地转化到了修宪权当中。政治立宪主义学者正是运用这种方法来消解施米特所谓的“一个民族的正当意志”与“一个封闭的合法性体系”之间的“不可消解”的对立。⑦高全喜:《政治宪法学的问题、定位与方法》,《苏州大学学报》(哲学社会科学版)2011年第3期。也有政治立宪主义的学者提出中国宪法的变迁模式应该是以一种比较温和的方式实现民主国家的转型,并希望有一个“自然状态——利维坦——光荣革命——政府论”故事的中国版本⑧高全喜:《战争、革命与宪法》,《华东政法大学学报》2011年第1期。

结 语

修宪模式选择与宪法修改的限制理论存在着非常紧密的联系,渐进式修宪模式的理论基础是宪法修改的有限度理论。在中国,宪法修改的限制论者认为宪法修改必须受到程序上、时间上、内容上的限制。宪法的修改不得及于宪法中具有本质之重要性而为规范秩序存立之基础者,宪法的修改也不能触及作为宪法保持“存续性”和“同一性”的根本宪法精神。相反,一次修宪的修宪模式其理论基础为宪法修改无限制论。无限制论者主张宪法的修改权的正当性基础在于人民主权,修宪权的主体是人民,宪法的修改不应该限制人民基于其自由意志而做出的政治选择。

民主宪政体制下,政党政治对宪法修改的运行的影响不仅是一个政经力量对比的展现,也是一个利益诉求博弈与妥协的过程,但是,宪政体制所要求的人民主权原则又要求人民对于宪法的修改的主动与积极。作为执政党的中国共产党在法律上和事实上都对宪法的修改产生着深刻的影响,人大的修宪活动也是党的意志上升为国家意志的法律化表达。随着“依法治国”和“依宪治国”进程的推进,宪法修改仍然必须直面中国日益高涨的民主参与需求。

在中国民主转型面临重大挑战的今天,关于宪法修改的许多原则性或者根本性的问题仍然无法形成一个可以凝结在宪法中的共识。宪法修改仍然必须面对民主转型过程中的价值多元与价值重构。从这个意义上讲,宪法修改在转型宪政时期的功能发生了范式转移,宪法修改的核心功能已经从传统意义上“限制政府权力”转移到了当今转型国家中“社会共识的整合”。为此,为了避免渐进式修宪的步履蹒跚和一次修宪模式的剧烈震荡,采用折中的宪法修改限制理论为理论基础的阶段式修宪模式将有可能成为未来中国修宪模式的一种最佳选择。在转型时期,既有的宪法规范也许并非尽如人意,但至少可以提供政治过程中执政与反对的政治菁英一个谈判和商谈的基础。此时,阶段式修宪模式所扮演的功能是相当流动性的,一方面是为未来进一步的宪法转型奠定初步的基础,另一方面为下一波的民主化浪潮的应对,提供其制度上的可能性。①林子仪等:《宪法:权力分立》(第二版),第19页。