三峡水库深水测深技术试验研究

李 平 樊 云 彭勤文 李红岩

(长江水利委员会长江三峡水文水资源勘测局,湖北宜昌 443000)

1 概述

三峡水库形成与运用初期,大量泥沙落淤水库。泥沙在沉降过程中,构成了泥沙容重不等的淤泥层面,给河床底的界定带来一系列不确定因素;高边坡、部分河段水深近200 m以及水体杂物构成了复杂的测深环境。

理论上,水深测量精度与测深仪发射的声波能量、集束度、反射面(河床)密度及声波载体的水温以及水体含盐度、含沙量有关。河道测绘测深精度受测深、定位、水位改正、测量环境效应等误差因素影响。

(1)测深误差包括测深仪本身误差(仪器标称值)、换能器动态吃水、声速、水深改正模型所形成的误差。

(2)定位误差包括GPS接收天线多路径效应、差分方法(伪距/相位差分)、电离层改正模型、单频/双频机、卫星几何强度、定位点到GPS差分基准站的距离、差分信号发送间隔、不同坐标系间坐标转换等所形成的误差。

(3)水位改正误差包括水位观测值、水位改正模型、高程基准面等造成的误差。

(4)测量环境效应误差包括波浪效应、定位中心偏心效应、测深延迟效应、船速效应、波束角效应等。

本文充分利用三峡水库蓄水前后所收集的库区水道地形、典型河道断面资料,综合三峡水库近坝段测深技术试验资料,探求在有淤泥沉积和高边坡的河床边界条件下,应用不同频率、波束角的测深仪获取优质回波效果与改正的方法,以求解决深水水库河道测绘的难题。

2 测深精度试验

三峡坝区近坝河段的断面形态充分反映出三峡河段的典型特征,即水深、边壁陡峭。三峡水库蓄水后,坝前泥沙落淤形成的特殊河床底。三峡水库深水测深试验工作选择在三峡坝区近坝河段。参与试验的测深仪7台套,工作频率为24~200 kHz。

针对测深与测量环境效应误差因素,三峡水库近坝段测深技术试验包括以下内容:

(1)精密测深方法试验研究;

(2)测深载体对测深的影响,即船体动吃水深与运动速度的关系;

(3)测深仪器的适应性,包括测深仪的频率、功率、数据更新率、性能参数、声速与姿态数据、通信、稳态性等;

(4)测深精度试验,即仪器稳定性、静态精度、动态精度,水温对测深的影响,时间延迟对精度的影响,河床淤积物密度对测深的精度影响;

(5)姿态效应的耦合作用与改正,主要是波束角参数与边界条件的综合影响,采用单波束测深仪与运动传感器配套运用;

(6)信息处理技术,含数据存贮、输出、校核、数据处理、测深总改正数分析确定等;

(7)河床界面判定;

(8)作业技术对测图精度的影响。

3 影响因素分析

目前,使用广泛的水下地形测绘系统大多由平面定位系统、数据记录与处理系统、测深系统组成。本文仅讨论单波束测深仪测量水深精度问题。

(1)测深波束角效应及稳定性。将测深仪测量的水深与测绳所测水深进行比对,衡量测深仪水深测量精度。结果表明,测量值最大相差1.96%。随水深的增加,不同测深仪间的差别更明显。即使用同一部测深仪测量同一床面点(面)调节测深仪的灵敏度,在高敏与低敏情况下的水深值也存在差异,最大相差0.41%,这与测深仪的稳定性有关。

(2)床面泥沙组成。对于硬质平坦床面,在相同高程面,无论使用何种测深仪测量的水深都应是相同的;在床面松软或存在沉积物(淤泥)的情况下,使用不同频率测深仪测量的水深值普遍存在差异。

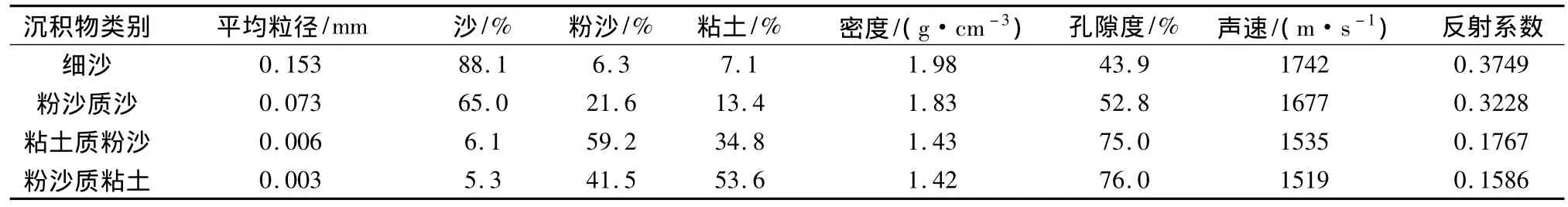

沉积物(泥沙)颗粒之间总存在空隙,声波在沉积层面上能产生反射与透射[1]。泥沙的粒径与穿透深度的关系比较复杂,不是单一的对应关系,主要由表面反射、内部反向散射和分层反射等信号叠加而成。沙粒间孔隙距对声波散射起到较大作用。沉积物的密度、孔隙度、声速和反射系数相互影响,具体参数见表1。

表1 典型沉积物的密度、孔隙度、声速和反射系数

(3)床面起伏。测深仪具有一定波束角,发射超声波覆盖的床面为不规则面。根据最短边声波优先反射的原理,不同波束角的测深仪,在相同床面区测量,测量的水深值可能存在差异,差异大小则取决于床面起伏变率。对同一部测深仪,径向测量的同一点水深差值,也会随起伏度增大而增加。在S34断面,起点距 140 m(边坡约 36.7°),最大差值达11.19 m;床面的起伏度越大,测深仪的波束角越大,测得水深值越小,反之亦然。

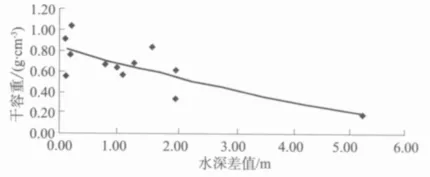

(4)淤泥河床。使用测深仪的高、低工作频率测量淤泥干容重较小的床底,获得的水深不尽相同,这与淤泥层密度大小有较大关系。河床表层的淤泥干容重至少达到0.5 g/cm3,才可获得高、低频相同的水深成果。

测深仪工作频率在100~200 kHz时,测量声波在水中传播辐射至河底,在介质干容重约为0.18 g/cm3的界面时均能产生反射,并形成回波。测深仪工作频率约为24 kHz时,测量声波在水下传播时,可穿透一定的淤泥层面,其反射回波信号的介质干容重最小约为0.5 g/cm3。

在同一床面沉积的泥沙干容重为0.18 g/cm3时,使用不同频率的测深仪测量同一点水深,结果表明,工作频率越低的测深仪,测量的水深值越大,而中、高工作频率测深仪测量的水深值则差别越小。随沉积泥沙干容重的增加,不同工作频率测深仪测量的水深值之差逐渐减少,当床面泥沙干容重达到某一量值约1.20 g/cm3时,使用低频与高频测深仪测量同一平坦床面的水深基本相同。当三峡大坝坝前河段水底的泥沙粒径在0.004~0.129 mm之间,干容重约为 0.90 g/cm3时,使用工作频率24 kHz与200 kHz的测深仪测量的水深值存在差别(见图1)。

图124 kHz与200 kHz测深差与床面泥沙容重关系图

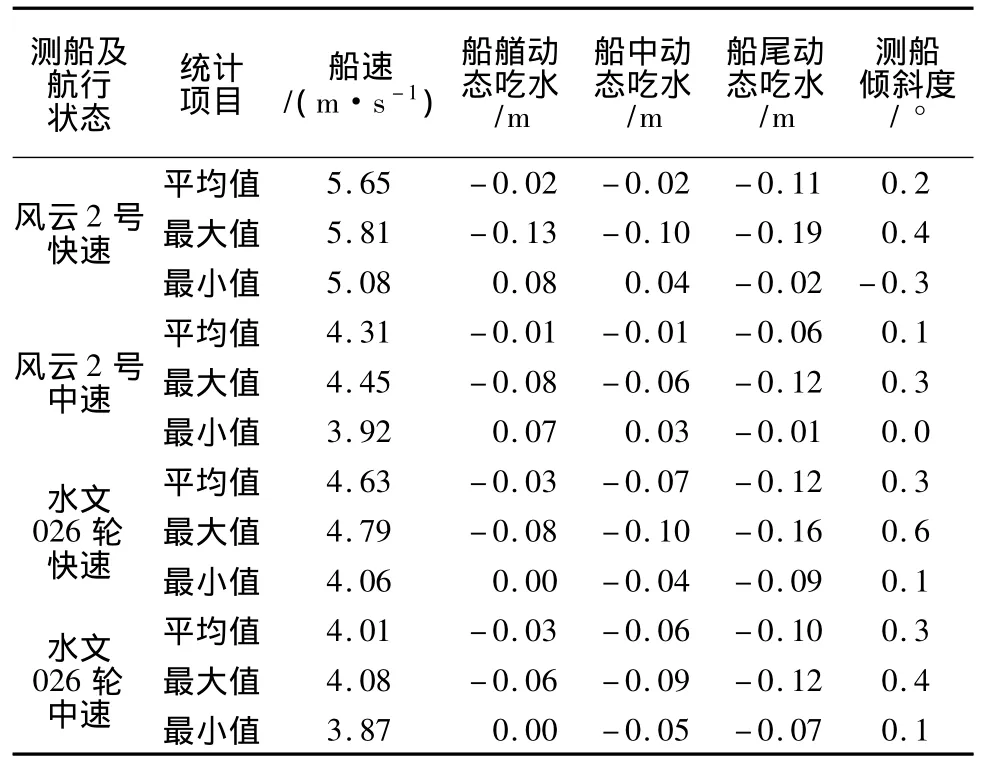

(5)测深载体。常见的水深测量均使用船舶为载体,现行国家、行业规范均规定,测深仪湿端设备(换能器)安装在测船的中部,以减少动船时船舶坐尾抬头而造成的吃水深变化影响。测船动态吃水深变化因船型、航速的不同,呈动态变化,船艏、船尾的变化也不相同。在内河水文测量中,参试的风云2号、水文026轮属大、中型测船。试验中,不管以何种速度航行,均产生动态吃水深。航速越大,动态吃水深越大,试验测船的船中动态吃水最大值可达0.10 m,一般为0.06 m左右,测船纵倾平均达 0.3°,见表2。因此,在实际测量中,换能器宜安装在测船中部。若安装在测船其他部位,应综合考虑测量航行速度,适当调整换能器安装的铅直度,以便换能器在测船航行中能保持铅直状态。测量实施前,应先行试验测船动态吃水,以改正动船对水深测量的影响。

表2 测船动态吃水试验统计

(6)水温影响。超声波在不同水温条件下,传播速度不同。水温测量的准确性决定了声速的准确性。一般河流水流处于动水中,水流扰动充分,水温沿水深分层不明显,可作恒温体加以处理。

三峡水库正常运行后,水库水深可达200 m,中、底层水基本处于静止状态,与上层水交换不充分,存在水温分层现象,部分时期甚至出现水温跃层现象。在试验期,水库水体表层与底层水温相差1℃,且呈线性分布;而在以表、中、底层水温分别设置声速,测量水深产生的误差在允许范围内,小于0.1%。因此,运用分温层计算水深更为精确。

(7)船姿对水深的影响。改变测船姿态对单波束测深系统的影响有两个方面:①GPS天线与测深仪换能器不在同一垂线时所表现出的点位误差;②由于测深仪换能器向下发射声波,所得的水深并非垂直向下,该时刻测深仪所测得水深及水深点点位存在一定偏差。

在施测过程中,测船姿态改变3个分量变化是不均匀、随机的,是否应用姿态传感器对测量深度存在明显差异。当航向(从左至右或从右至左)相同时,横断面图基本重合,其面积最大相差 0.16%。当航向不同时,面积相差最大值达1.47%,横断面图平坦处变化不大,在陡坡处变化明显。

4 结论

深水水库地形测量精度主要受测量系统构成、测量技术、数据处理等多种因素综合影响。波束角过小或过大的测深仪在测量高边坡区水深时误差较大,且工作频率过低,这可能将新淤积的泥沙层过滤掉。高工作频率100~200 kHz的声波信号,在河底表面介质干容重约为0.18 g/cm3时就发生反射,产生回波信号。低工作频率(24 kHz)穿透的河底淤泥干容重约为 0.5~1.08 g/cm3,受到发射功率制约,穿透淤泥层厚度有限,水深越大,穿透能力越小。因此,适合大水深、高边坡环境河床测量的测深仪应满足波束角4°~8°、工作频率100~200 kHz、仪器输出功率大于150 W的基本条件。

为保证地形测量精度,应适当控制测量船速,外接姿态测量系统,进行测船姿态改正(包括动态吃水),从而提高平面与水深测量精度。深水条件测量必须监视测量水体水温,特别是水温跃层,若存在水温跃层时,水深应分层改正。

[1] 王宝成,左训青,车 兵.不同频率回声测深仪测量水库淤泥的初步研究[J].人民长江,2006,37(12):59 -60.