三峡水库蓄水初期宜昌河道演变特点及趋势分析

代水平 牛兰花 李云中

(长江水利委员会长江三峡水文水资源勘测局,湖北宜昌 443000)

1 河段概况

宜昌河段上起镇江阁,下至虎牙滩,长约19.6km,是长江由山区河流向平原河流转变的过渡段,两岸岸坡较为稳固,左岸为宜昌城区,临江溪以上均修建有人工护岸;右岸为低山丘陵区,多为基岩和乱石。河床组成多为砾卵石夹沙,但近来沙质愈来愈少,河床粗化明显(见图1)。可将河段平面形态分为以下3段。

图1 宜昌河段河势

(1)上段为弯道段,自镇川门至胭脂坝头(宜枝34-宜枝40),河段长4.41km,河段洪水河槽下江面宽为700~950 m,其弯道半径约为5000 m,深槽位于右岸。

(2)中段为分汊段,自胭脂坝头至胭脂坝尾(宜枝40~宜枝45),河段长6.34km,河段洪水河槽下河宽为1000~1600 m,深槽靠左岸。河段内胭脂坝江心洲将河道分为左右两汊,主槽(汊)位于左岸,右岸支汊河底高程约为32 m,胭脂坝洲体长约4.6km,宽约800 m,枯水时洲体与右岸相接,高水时全滩淹没,滩面呈上游低下游高,最高达50 m左右。

(3)下段为顺直段,自胭脂坝尾至虎牙滩(宜枝45-宜枝51),河段长8.88km,深槽位于右岸,

2 水沙特性

2.1 来 水

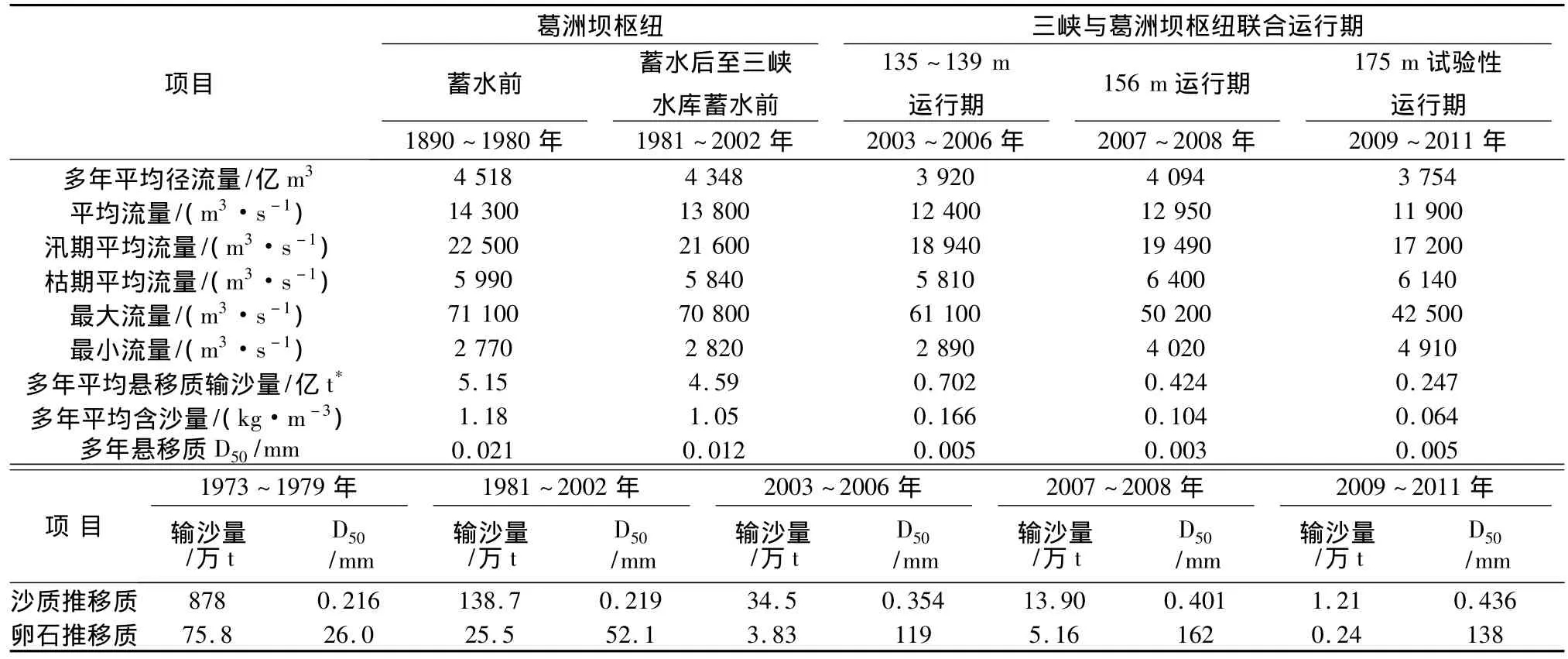

长江水量丰沛,葛洲坝系低水头径流式电站,对宜昌站径流影响较小。葛洲坝水库蓄水前,宜昌站多年平均径流量为4518亿m3(1890~1980年),葛洲坝水库蓄水后,多年平均径流量为4348亿m3(1981~2002年)。自2003年以来,相比天然时期及葛洲坝水库独立运行期,宜昌站径流量有一定幅度的减少,但年内最大流量减小、最小流量增加成为流量演变的新特点[1](见表1)。

表1 不同时期宜昌水文站水沙特征值统计

2.2 悬移质输沙量

根据统计,葛洲坝水库蓄水前后悬移质输沙量分别为 5.15亿 t(1950~1980年,为天然时期)、4.59亿t(1981~2002年),蓄水后悬移质泥沙来量减少约11%。三峡水库蓄水运行后,对宜昌站悬移质年输沙量影响明显,出库沙量大幅度的减少,多年均输沙量仅为天然时期的9.5%,悬沙中数粒径也逐步细化。

2.3 推移质输沙量

三峡水库蓄水运行后,沙质推移质及卵石推移质泥沙来量明显下降,尤其是近两年来,总量显著减少,卵石推移质几乎为零,推移质(卵、沙)中值粒径逐步粗化。

3 河床演变

3.1 洲滩、深槽演变

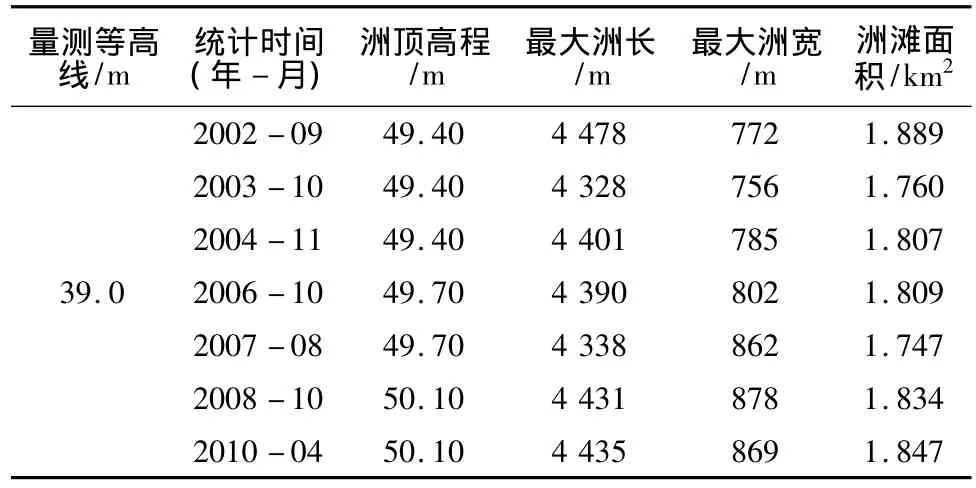

(1)洲滩。河段中有胭脂坝洲滩,位于中段右岸,枯水期洲体出露水面并与右岸相连。当流量高于8500 m3/s后,胭脂坝左侧支汊开始分流,胭脂坝成江心洲;当流量高于45000 m3/s时,胭脂坝洲体全部淹没于水下。

由于人工偷采砂石及三峡水库蓄水的双重影响,2003年胭脂坝洲体明显萎缩,洲体头部向下游回缩约170 m,虽然此后洲体有回淤和冲刷现象,但总体以冲刷萎缩为主,因而导致2007年洲体面积减小约8%。为了保护胭脂坝洲体免受水流冲刷及防止人工偷采砂石,2008年汛前在洲头实施了保护工程,汛后洲体面积即有所增大。洲头向上游逐年上延扩展,2008年上延45 m,2010年又上延55 m,说明坝头保护工程已经开始发挥其保护作用(见表2)。

表2 宜昌河段胭脂坝洲滩尺度变化统计

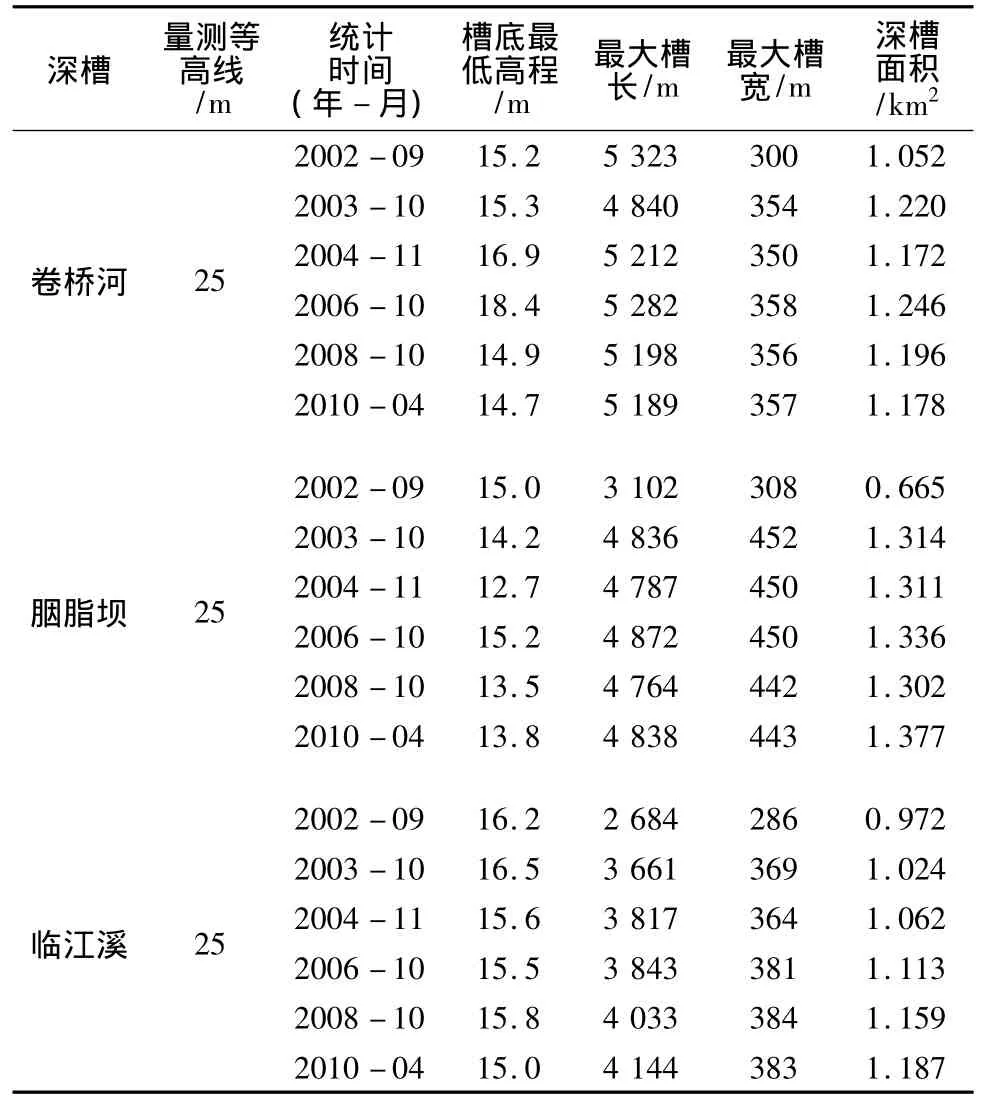

(2)深槽。宜昌河段中从上至下深槽分布较多,有上段卷桥河深槽、中段胭脂坝深槽、下段临江溪深槽。受河段年度冲淤变化的影响,各深槽也发生相应的冲淤变化(见表3)。

表3 宜昌河段主要深槽变化统计

2003年6月三峡水库蓄水运用后,坝下游河段的深槽基本上表现为逐年冲刷,虽然深槽最低点高程有冲深与淤高的变化,但深槽的面积总体上却在逐步扩大,尤其是中段胭脂坝深槽,2006年面积扩大至2002年的2倍,2008年深槽有所回淤,但2010年又有所冲刷。

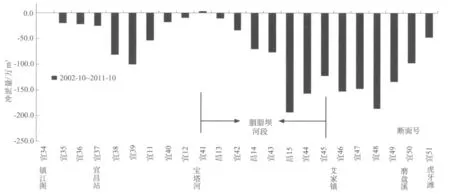

3.2 纵向沿程变化

由于特殊的地质结构,宜昌河段深泓沿程高程差异较大。自2003年三峡水库蓄水运行以来,宜昌河段深泓经历了初期大幅度冲刷及后期部分回淤升高的过程,但总体表现以累积冲深为主,整个河段深泓平均冲深下切1.7 m。其中上段深泓平均累积冲深1.3 m,最大累积冲深3.5 m;中段深泓平均累积冲深2.3 m,最大累积冲深5.4 m;下段深泓平均累积冲深1.2 m,最大累积冲深 3.0 m。深泓冲刷累积幅度最大的河段在中段胭脂坝段,但深泓平面变化位置稳定,没有出现明显的左右摆动演变情况。

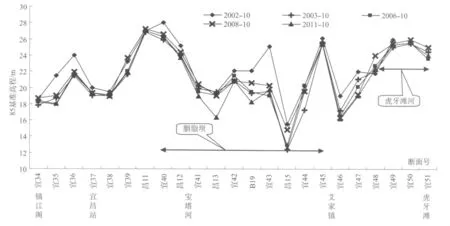

深泓冲刷主要时段是在三峡水库围堰高程为135 m时的发电期,156 m时的初期运行期深泓有一定的回淤升高,175 m试验性蓄水运行后,深泓又出现一定的冲刷下切,但幅度明显低于围堰发电期(见图2)。

图2 宜昌河段深泓纵剖面变化示意

3.3 河段冲淤分布

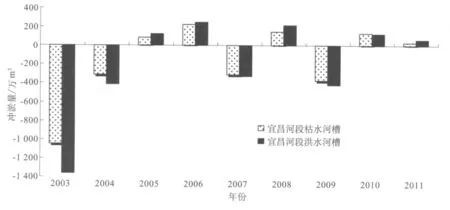

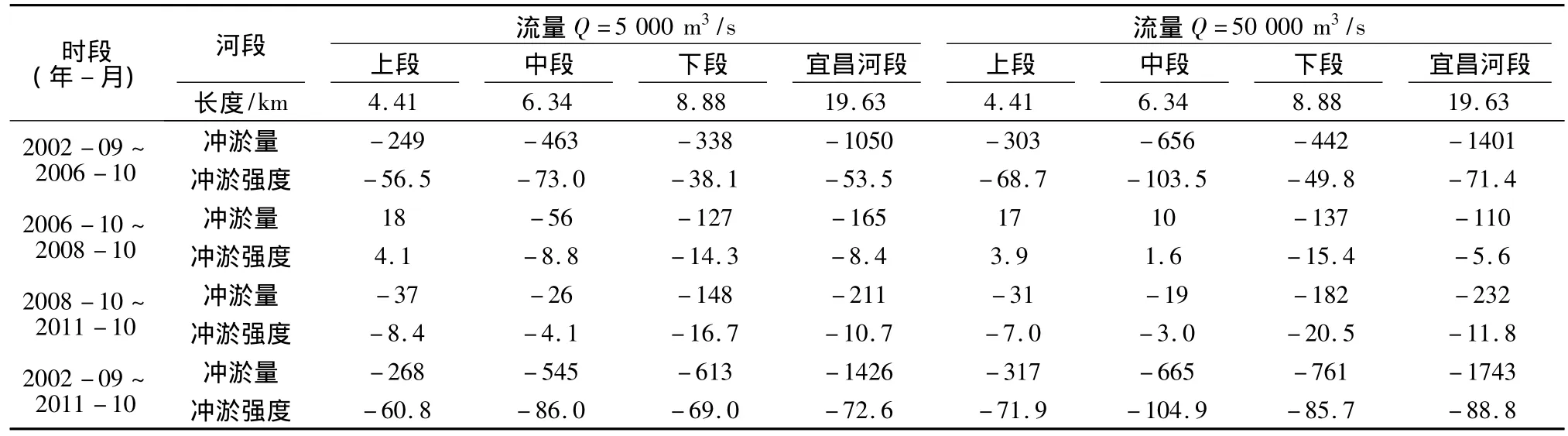

自2003年三峡水库蓄水运行后,宜昌河段河床年际间有冲有淤,但总体上表现为冲刷。2002年10月~2011年10月,河段在洪水河槽下总计冲刷1743万m3,枯水河槽下冲刷1426万m3。河段以冲刷主河槽为主,主河槽的冲刷量占总冲刷量的82%。

2003年由于三峡水库首次蓄水至135 m,水库水位抬高约70 m,大量泥沙落淤库区,下泄水流含沙量大幅减少,使坝下游宜昌河段发生大幅度冲刷,洪水河槽下冲刷量达到1359万m3,占2003年以来总冲刷量的78%;2004年以后,胭脂坝河段分别于2004、2005、2008年及2011年对胭脂坝主槽进行了人工护底治理,河床抗冲能力逐步增强。此外,两坝间河段在累积大幅度冲刷出库泥沙补充的作用下,2005、2006年宜昌河段连续出现泥沙淤积,此后,宜昌河段年际间冲、淤相间,变化幅度大大减小,该河段的河床冲淤基本达到平衡状态(见图3)。

图3 蓄水以来宜昌河段冲淤分布过程

冲淤量沿程分布,中段累积冲刷幅度最大,下段次之,上段则相对较小。中段主要冲刷时期在三峡水库蓄水135 m时的发电期,以冲刷胭脂坝左侧主槽为主,累积冲刷强度达到 103.5万m3/km,至156 m初期蓄水后上段的冲刷则明显减小;下段一直处于持续冲刷状态,尤其在156 m初期蓄水及175 m试验性蓄水的运行期,相对于其他河段,下段的累积冲刷强度最大(见表4和图4)。

图4 宜昌河段多年来断面间累积冲淤量沿程分布

表4 不同时期宜昌河段冲淤量统计

3.4 河床断面形态变化

与河段变化相一致,横断面也呈现累积性的冲刷变化,但各河段横断面变化各有特点。

(1)上段横断面变化部位为主槽,2003年汛后发生明显冲刷,最大冲刷达3.0 m。此后,断面主槽有调整性的回淤,岸坡及边滩则没有变化。

(2)中段胭脂坝河段横断面左侧主汊、右侧副汊均有不同程度的冲刷,主汊最大冲刷,最大冲深达7.3 m,副汊最大冲深 2.2 m。但在2005年以后由于护底工程发挥了作用,因而胭脂坝河段左侧主槽有泥沙回淤。

(3)下段虎牙滩河段主槽、边滩均有冲刷,且呈持续性的累积冲刷,主槽累积冲深达3.0 m。

3.5 河床演变趋势

宜昌河段冲淤的影响因素较多,包括上游水库来水来沙、人工护底工程、河床组成粗化、人工采砂等。由于水库滞洪的作用,使得高洪期平滩流量较为常见,水流下泄时间拉长。此外,上游来沙大量在库区淤积,坝下游水流含沙量不足,是造成河段冲刷的原因之一;人工采砂也加速河床的冲刷,不过近年来由于打击采砂效果明显,宜昌河段基本没有偷采砂的现象;自2004年以来胭脂坝河段的人工护底工程对河床主槽有一定的保护作用,加之,河段床沙粗化对抑制河床的冲刷也发挥了一定的作用。

三峡水库蓄水运行以来,虽然在发电期宜昌河段冲刷现象较为明显,但在初期蓄水期及175 m试验性运行期,受多种有利因素的影响,河床的冲刷幅度已经明显降低,年际间河段开始有冲有淤,基本达到冲淤平衡状态;两岸边坡稳固,深泓、主河槽位置稳定,胭脂坝洲体也保持动态的冲淤状态,河床抗冲性愈来愈强,宜昌河段将随着上游来水来沙的变化而发生冲淤变化[2-4]。

4 河床冲刷对枯水位的影响

(1)20世纪70年代以来,葛洲坝枢纽工程的修建、建筑骨料开采及工程运行引起的坝下游河床冲刷已经导致宜昌枯水位下降明显,1973~2002年,宜昌4000 m3/s流量时的相应水位累积下降1.24 m。

(2)2003年三峡水库蓄水后,2002~2006年发电期由于坝下游宜昌河段受到明显冲刷,宜昌4000 m3/s流量时的相应水位下降0.08 m,5500 m3/s流量的相应水位下降0.10 m。

(3)2006~2008年初期蓄水运行期坝下游宜昌河段整体变化不大,宜昌枯水位流量关系也较为稳定,没有出现下降。

(4)175 m试验性蓄水运行后,由于坝下游长程河道冲刷带的明显下移,以及宜昌以下关键节点河段冲刷的加剧,造成宜昌枯水位新一轮的下降。基于枯水季坝下游生态补水、航道水深、河道冲刷等问题,2009年汛后三峡水库加大枯水季下泄流量,最小限制下泄流量为5000 m3/s,2011年汛后又加大限制下泄流量至5500 m3/s。2008~2011年,宜昌流量5500 m3/s相应枯水位下降 0.36 m。河床的冲刷造成枯水位的下降非常明显。

5 结语

(1)自三峡水库蓄水运行以来,出库径流量有一定幅度的减少,年内最大流量减小、最小流量增加已成为流量演变的新特点,出库悬移质及推移质输沙量出现大幅度的减少。

(2)自三峡水库蓄水运行以来,宜昌河段表现为明显冲刷——一般冲刷——微量淤积的过程,但总体上表现为冲刷。2002年10月~2011年10月,河段洪水河槽下总计冲刷1743万m3,枯水河槽下冲刷1426万m3,以冲刷主河槽为主,但河段岸坡稳定,河段基本达到冲淤平衡。

(3)河槽位置稳定,胭脂坝洲体虽然在三峡工程发电期有所冲刷萎缩,但由于后期人工护底及护滩工程发挥了防护作用,使洲体稳固,未出现持续的冲刷萎缩现象,在一定程度上也减缓了宜昌枯水位的下降。

(4)坝下游河段在三峡水库不同运行期冲淤程度不一。宜昌枯水位有降有稳,近年来虽然宜昌河段基本达到冲淤平衡,但由于坝下游长程河道关键节点河段冲刷的加剧及冲刷带的明显下移,又造成了宜昌枯水位新一轮的明显下降。因此,仅仅对宜昌河段的枯水控制点进行防护是远远不够的,还应对其他关键段的控制点进行防护。

[1] 李云中.长江宜昌河段低水位变化研究[J].中国三峡建设,2002,(5):12 -14.

[2] 牛兰花,张小峰,等.葛洲坝枢纽下游河床护底结构型式比选试验[J].武汉大学学报(工学版),2008,(1):50-54.

[3] 李云中,牛兰花.葛洲坝枢纽下游宜昌河段河道演变分析[J].长江三峡工程泥沙问题研究,1996-2000,(6):35-58.

[4] 牛兰花,刘天成,成金海.1998年洪水前后三峡至葛洲坝(两坝间)及坝下游近坝段水沙及河床训淤变化规律分析[J].长江三峡工程泥沙问题研究,2001-2005,(4):21 -45.