受水利工程影响的宜昌站测验方式优化分析

叶德旭 伍 勇 王宝成 李红卫

(长江水利委员会长江三峡水文水资源勘测局,湖北宜昌 443000)

1 概况

长江三峡水利工程的兴建,改变了下游河道水流泥沙运动规律。地处葛洲坝下游的宜昌水文断面全年水位变化频繁,一定水位变幅内流量测次大量增加;清水下泄引起河道悬移质和推移质输沙率减少,本断面单断沙相对误差增大。要解决上述问题,首先需了解测验河段和具体影响因素情况。

1.1 测验河段特性

宜昌站测验河段位于葛洲坝下游约6km的弯道下首,测验河段长约3km。右岸为山区与平原过渡地段,左岸为宜昌市城区。河段两岸较为稳定,近几十年来河势无较大变化,断面下游3km有胭脂坝江心洲,长约5km,当水位小于43 m(吴淞基面,下同)左右时,右支汊断流,长江全部从左汊主槽下泄。下游20km有虎牙滩,江面宽从1200 m缩窄为900 m,之后在下游38km处有支流清江入汇。

宜昌站测验断面形态呈“U”型。左岸较平坦,为砾卵石夹沙河床,是冲淤变化的主要部位,低水时约有100 m的边滩裸露,高程42 m以上为混凝土护岸;右岸系基岩,地形陡峭。此外,断面深槽偏右。

宜昌河段水沙主要来源是金沙江下游、岷江下游、大渡河中游、嘉陵江下游及其支流西汉水和白龙江,另有少量水沙来源于三峡地区以下区间。

1.2 影响水位流量关系因素

宜昌站水位流量关系受河道地形条件和水力因素变化等综合因素影响。即中、高水受洪水涨落、断面冲淤影响使水位流量关系呈逆时针绳套曲线变化,受下游支流清江来水顶托、三峡和葛洲坝水库综合调度影响,关系曲线局部变形或扭曲;中低水期(1 a中水位低于43.50 m约200 d)水位变幅不大(从2008年前约 5.2 m到 2011 年约 4.3 m),该水位级占全年总测次从2008年前的约30%增加到2011年的约64%,水位流量关系为综合单一线性,与多年低水单一线比较,存在逐渐右移,同流量级下水位呈下降趋势,即枯期测验河段河床下切与低水水位下降一致,一般时段水量变化在10%以内,对年径流量影响较小。

1.3 影响单样含沙量和输沙率因素

在宜昌站悬移质泥沙测验中,通过建立单断沙关系,推求出含沙量变化过程及各特征值。宜昌断面单沙取样方法为起点距310、550、700 m(相对位置0.2、0.6、0.8)处按2∶1∶1 垂线混合,再通过流量加权计算出单样含沙量。

宜昌站2004~2011年实测单沙大于0.1 kg/m3的测次逐年减少,从占总测次的46.4%到2011年仅为0.6%,枯季含沙量小于0.01 kg/m3的测次比例较大,但低沙在年输沙量中所占比例较小,含沙量过程变化也不明显,而与其配套测验的断沙相对误差却可能较大,有时甚至达到50%以上,影响单断沙关系检验结果。

2 流量和悬移质输沙率测验方式优化

2.1 流 量

多年来,宜昌站采用水位流量连时序法和单一线法进行流量整编[1],流量测次布置总体可按单一曲线原则(用于中低水位期),临时曲线原则(用于受水利工程影响较大的时期)、绳套曲线原则(用于中高水期)。通过对实测流量资料进行分析和误差统计,可采用多途径进行测验方式优化和测次精简。

水位低于43.50 m左右时,水位流量关系呈多条单一线性,当水位小于43.50 m,按水位级布置测次,即在 38.07 m(历史最低水位)~43.50 m之间,按0.5 m左右布置一个测次(近几年因上游水库综合调度,年最低水位基本稳定在39.00 m左右),年最低水位0.5 m变幅内加密2~3个测点,以检验低水期水位流量关系是否出现偏移变化。

在低枯水期,一般采用流速仪法和ADCP走航式测验方式进行流量测验,当有输沙配套,一般采用流速仪法;若仅施测流量,则一般采用ADCP即可。

当上游水利枢纽突然出现开闸放水、关闸蓄水、冲沙以及电站电力调峰等情况时,断面流量影响明显。当该现象出现在非汛期、水位不高以及河槽蓄水变化较小时,仍按单一曲线原则布置测次;但如果影响较大(水位变幅超过1.5 m),则按临时曲线原则采用流量过程法布置测次。

当上游水利工程调度造成水流突变时,一般均采用ADCP进行测验,单次流量往返次数视水流缓急而定,一般为两个往返,特殊情况可采用一个往返。

水位超过43.50 m时,需按绳套线型布置进行流量测次。一般洪水过程在起涨、洪峰转折变化处各布置一个测点,较大洪峰(水位大于48.50 m,水位变幅大于4.5 m)涨水面和落水面均应布置不少于3个流量测点,以控制洪水的涨落变化过程。

在中高水期间,一般采用流速仪法和ADCP走航式(流量小于40000 m3/s采用),水沙配套测验时以流速仪测量为主,单一流量测验以ADCP为主。

2.2 悬移质输沙率

宜昌站输沙率整编采用单断沙关系法和断沙过程线法[1],本站悬移质输沙率和单沙测次在基于控制总沙量的基础上,按单断沙沙关系法和断沙过程线法两个原则进行测验方法和测次优化。

单沙测次优化应掌握3个原则:①以洪水期为重点;②受水利工程影响,按断沙过程线法布置测次;③枯水期按等时距布置测次原则,重点掌握从浑变清和清变浑时期含沙量变化过程。

每年年初和年底应布置单沙测次。根据宜昌站2004~2011年中低水位与单样含沙量的关系,以确定枯水期按等时距布置单样含沙量测次。

水位在43.00 m以下,单沙每月采样1~2次;水位在43.00~45.00 m之间,每周采样1次,若发现沙样沙重变化明显,则可适当加测;水位在45.00~48.50 m之间单沙每2天左右采样1次,当发现本次水样与上次水样含沙量明显变化,则改为每天至少一次单沙;水位大于48.50 m单沙每天最少采样两次,当发现与上次水样比较,含沙量明显变化(前后两次含沙量变幅值大于50%),应及时增加单沙测次,使单沙真实反映含沙量变化过程[2]。

在进行断沙测次布置时,一般采用单断沙关系线法和过程线法[3]。宜昌站单断沙关系历年稳定,通过近10 a断沙测次分析,考虑宜昌站控制的重要性,断沙年测次控制在30次左右为宜。

水位43.00 m以下每年只需进行1~2次断沙,验证低沙阶段单断沙关系。水位高于43.00 m或沙量发生明显变化,应以控制含沙量级为原则(沙量间间距不大于10%),特别要注意高沙采集(近几年资料分析年最大沙峰出现在年最大洪水后约3 d)。汛期每周约1次(流量、沙推等测次配套),其间含沙量变化较大时及时增加测次;当水利工程调度而引起含沙量急剧变化时,按断沙过程线法布置测次,一般断沙次数为日不少于3次。

悬移质含沙量取样主要采用横式采样器,单样含沙量采用3线3点(即起点距310、550、700 m),按照2∶1∶1方式垂线混合,特殊情况下可采用LISST或浊度仪进行(一般在常规单沙垂线测量);断沙一般采用6线3点法全断面混合,水沙配套测验可采用11线3点法垂线混合。

3 流量和悬移质输沙率测次优化结果分析

3.1 流 量

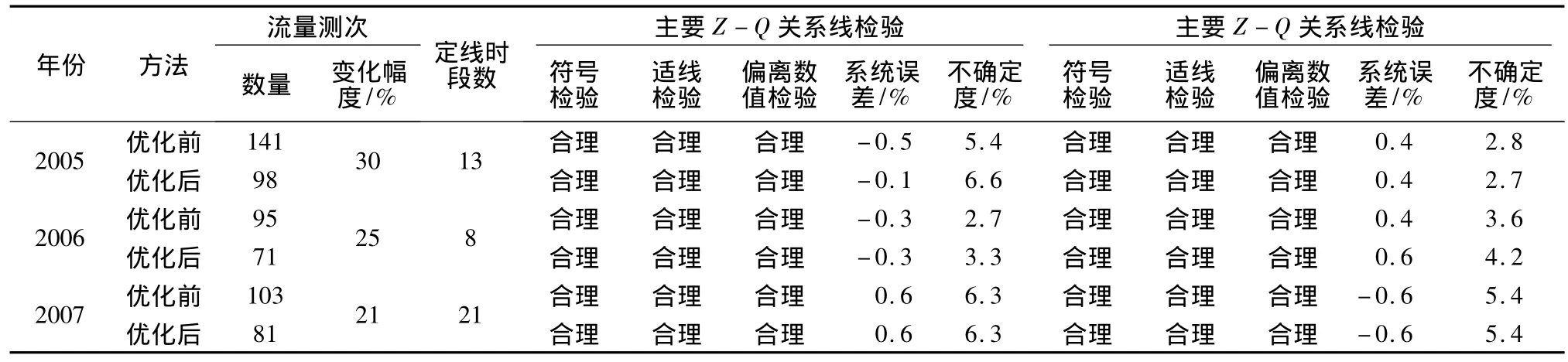

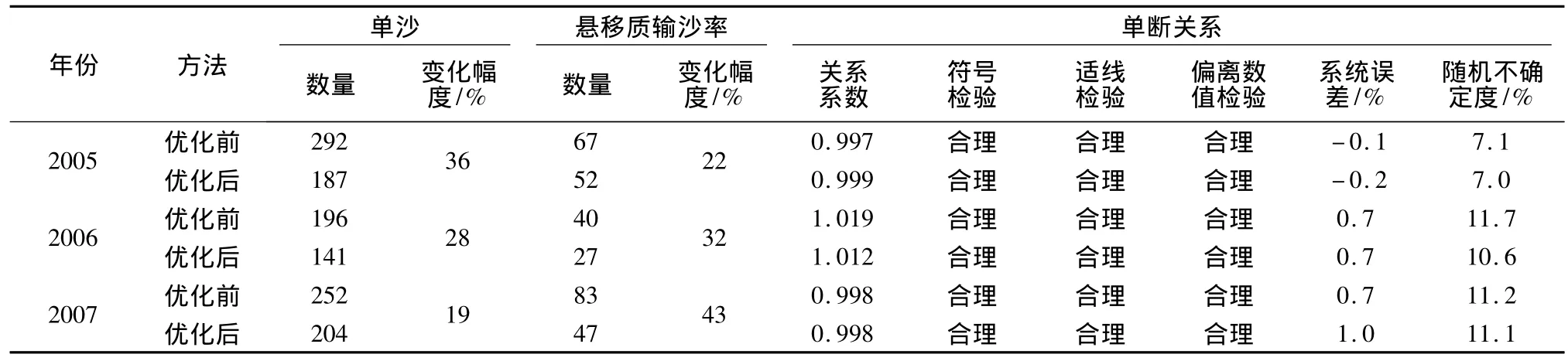

根据流量优化原则,对2005~2007年流量测次进行优化,并重新建立水位流量关系,进行误差检验及资料整编[1],见表 1 和表2。

表12005~2007年流量测次优化前后Z-Q关系误差比较

表22005~2007年流量测次优化前后成果比较

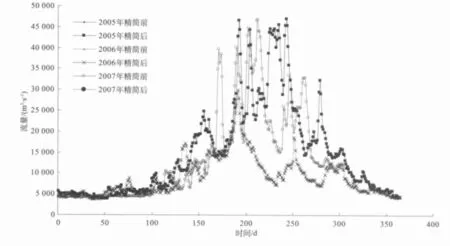

流量测次减少幅度达21% ~30%,但对主要洪峰过程的洪峰流量及特征值流量影响较小,优化前后年总径流量相差小于0.1%,流量过程与水位过程吻合,说明测次优化对水位流量关系定线精度影响较小(见图1)。

图12005~2007年流量测次优化前后流量过程

三峡工程蓄水后,因综合调度,中低水出现了临时曲线,增加了流量测次布置难度。

2005年后相继出现了不少于10次的水流突变过程,从趋势看,突变次数逐渐减少,水位变率有一定的增大,突变时间逐渐缩短并趋于稳定。反映在水位流量关系上,当水位变化在2m以内时,仍按综合单一线布置流量测次(流量偏移较大,则采用临时曲线,若该时段实测流量充分,临时曲线能较好地反映水流突变过程,否则任意性较大,但时段水量变化较小,占月水量的 0.2%以内),当变幅超过2m时,按绳套曲线布置流量测次[4]。

低水变化受上游水利工程调度影响频繁,掌握流量测次间距难度较大,因为枯水时常与低水胶合,因此枯水流量测验,其水位级原则上按0.2 m左右(要求低水部分外延幅度在2%以内)控制。

宜昌站每年低水单一线逐渐右移,因此汛前、汛后低水流量测次应分别安排,不予综合考虑。

3.2 悬移质输沙率

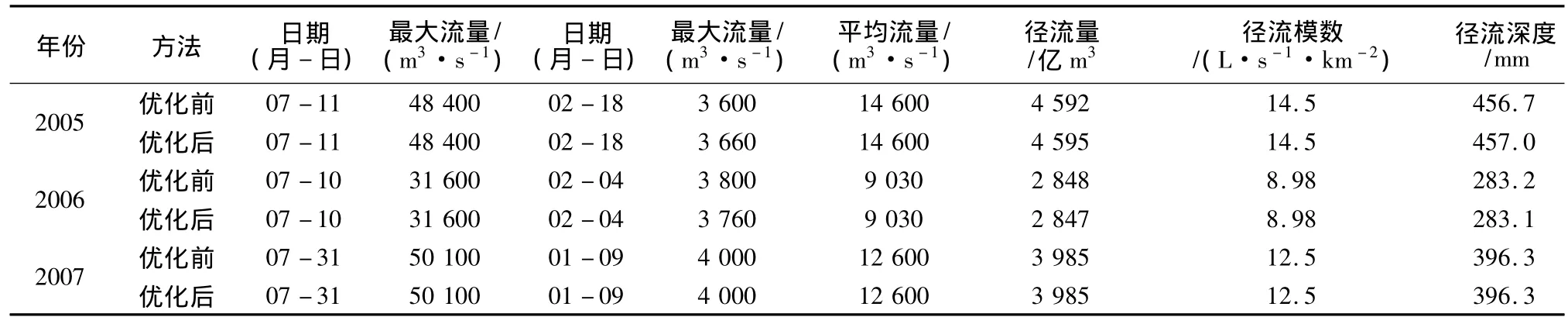

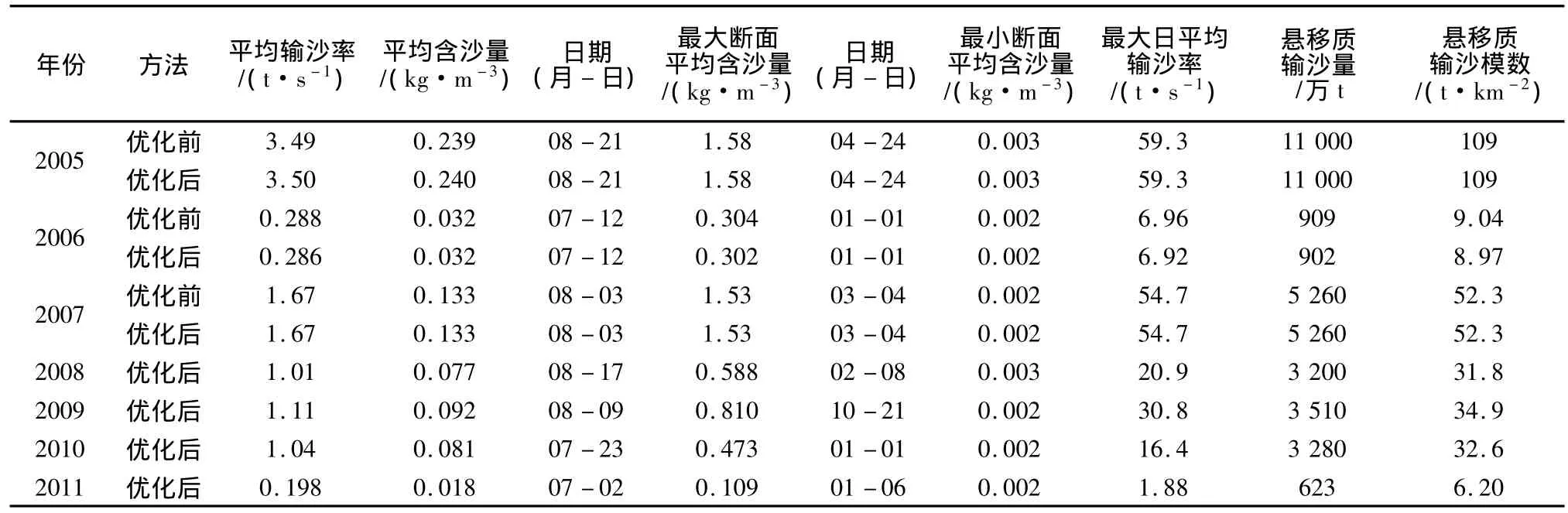

根据悬移质输沙率优化原则,对2005~2007年断沙和单沙测次进行优化,并用优化后的测次再次建立单断沙关系,进行曲线检验,推求出年悬移质输沙量[1],见表 3 和表4。

表32005~2007年单断沙测次优化前后单断关系误差比较

表42005~2011年单断沙测次优化前后成果比较

单沙测次优化幅度较大,特别是中低沙测次优化较多。悬移质输沙率测次优化相对较少,原因是断沙主要控制沙量级,测次只验证单断沙关系,相对于单沙测次少很多。

测次优化前后平均输沙率和平均含沙量基本没有变化,最大和最小断面平均含沙量变化较小,各年悬移质输沙量变化在0.8%以内,含沙量过程吻合较好,达到了全年控制沙量和中、高沙控制过程的目的。

宜昌站多年单断沙关系系数基本变化不大(0.997~1.019)。当全年含沙量较小或外业测次不够确定关系系数时,为减少不必要的中低沙量测次,可考虑采用2004~2011年实测输沙资料综合定线(多年单断沙关系系数为1.000),用该系数对上述各年进行资料整编,其结果基本没有变化,各特征值误差接近0,因此当宜昌站断面稳定,无特殊沙情下,利用历年单断沙综合关系系数整编,是一种既经济又有代表性的测验方式[2]。

4 推移质测验方式和测次优化

4.1 沙质推移质

宜昌站沙质推移质测验主要考虑满足推求年输沙量和各种特征值的要求[4],也是测验和测次优化的基本原则。三峡工程运行后,推移质下泄能力和产沙原动力削弱,清水下泄明显增多,汛期约占全年沙量的94.7%,与三峡蓄水前比较,年输沙量减少了约77.5%,主要推移量由原来6~9月变为7~9月,CV(离差系数)值增大。

考虑到沙推测次主要布置在汛期,特别是与悬颗、床沙配套测验,非汛期因沙量较小,可在汛前和汛后各施测一次,以便了解低沙时期河底走沙情况。

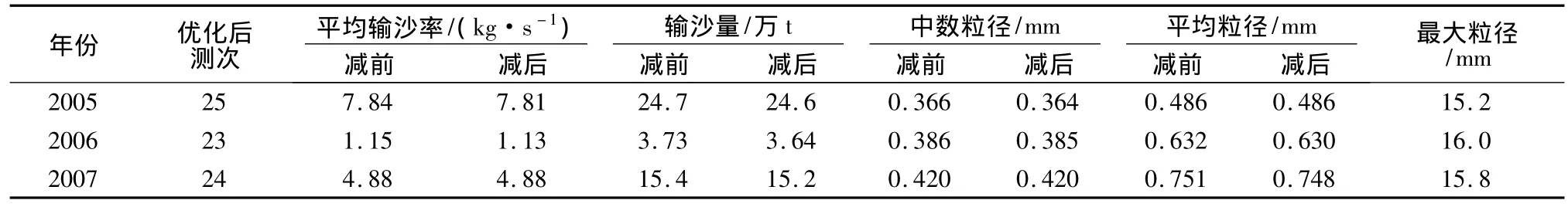

表5为2005~2007年沙质推移质测次优化及整编情况。

利用沙推测验方式和测次优化原则进行方法调整和测次精简,成果变化较小。但需指出,低沙时期的测点对建立沙推输沙率Qb-Q(相应流量)关系起到了较为重要的作用,确定了Qb-Q关系的起点和关系线的走向,否则将会使Qb-Q关系线平坦,造成沙推年输沙量呈几何级数增加。因此,1 a中较好的施测1~2次低沙测点十分必要。

表52005~2007年沙质推移质测次优化及整编

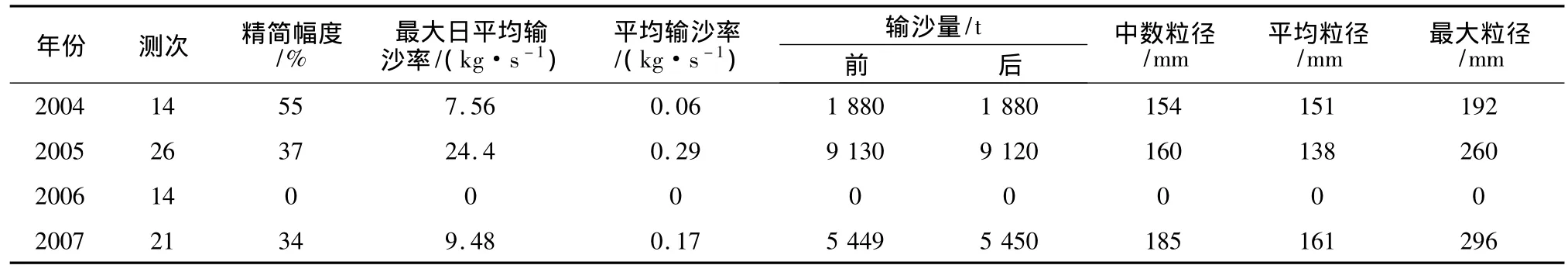

表62004~2007年卵石推移质优化后整编统计

近几年资料表明,汛初第一场洪水易导致沙推量相对较大,之后逐渐减小,且有量测次也较少,因而沙推应把握好第一场洪水的测验精度,尽可能注意靠近两岸垂线的推移质变化,同时应结合实测资料分析和摸索新特性下测验和整编方法。

4.2 卵石推移质

受上游水利工程兴建及运行影响,卵推输沙量一直呈不断递减趋势,根据资料统计,2004~2007年卵推量递减幅度约93.2%,2010~2011年推移量为0。年内变化由主汛期6~9月逐渐趋于0。

目前卵推测验主要按照过程线法布置测次[4]。近几年卵推测次一般约30次,真正实测有量的测次较少,施测卵推起推量和结束量的测次过多。部分测次在实测卵推输沙量为0时,其相应流量从25000 m3/s逐步靠近30000 m3/s,说明三峡工程的兴建和运行对卵推的起动流量有一定影响。

卵推测验方式和测次优化原则如下:①洪水开始和结束时,流量小于30000 m3/s各施测1次卵推,以确定卵推量的临界点;② 洪水过程中,当流量小于30000 m3/s只施测1次临界点;③卵推输沙率小于0.5 kg/s时,每周1次,保证一次沙峰过程不少于3次。

表6为2004~2007年卵石推移质优化后整编统计情况。

测次减少幅度较大,几乎所有优化测次都在卵推运动开始前后。计算2004~2007年卵推量比优化前减少约±1.0%以内,说明有推移量期间现有测次客观反映了卵推输沙率的变化过程,卵推测次优化到20次左右较为适合。

5 结论

宜昌站利用多年实测资料,根据现有水沙特性,确定对流量、悬沙、推移质测验方式优化原则,对各项目测验方法进行优化和测次精简,测次精简后通过整编,与优化前的整编成果比较结果较好,满足相关规范要求。

测验方式优化和测次优化旨在满足水文测验和整编规范要求前提下,科学合理地布置测次,控制流量、泥沙的变化过程,节省测验成本。改变方式和优化测次后,水情监测显得尤为重要,同时尽可能引进在线监测仪器设备,随时掌握水沙变化情况。

测验方式优化分析是在宜昌测流断面较为稳定的情况下进行的,一旦本河段和本断面水沙特性发生改变,原有的分析工作和测验方法都应及时进行调整。

各测验项目的测次优化是基于单测次普遍较高的测验精度,且能满足整编要求的前提下进行的,因此合理安排测验时机,提高单测次质量,减少测验误差非常必要。

[1] 中华人民共和国水利部.SL247-1999水文资料整编规范[S].北京:中国水利水电出版社,1999.

[2] 严顺义.水文测验学[M].北京:中国水利水电出版社,1984.

[3] 中华人民共和国水利部.GB50159-92河流悬移质泥沙测验规范[S].北京:中国水利水电出版社,1992.

[4] 中华人民共和国水利部.GB50179-93河流流量测验规范[S].北京:中国水利水电出版社,1994.

[5] 中华人民共和国水利部.SL 43-92河流推移质泥沙及床沙测验规程[S].北京:中国水利水电出版社,1994.