青海省青海湖容积测量方案设计

邱晓峰 李其江 樊 云 唐洪波

(1.长江水利委员会 长江三峡水文水资源勘测局,湖北 宜昌 443000;2.青海水文水资源勘测局,青海 西宁 810008)

青海湖位于青藏高原东北部,为中国第一大咸水湖,也是第一次全国水利普查的重要湖泊之一。准确测量青海湖湖面面积、湖泊容积、水深等湖泊形态特征,对保护和恢复流域内林草植被,遏制土地退化的趋势,维护青海湖流域湿地、草原、森林、野生动物构成的高寒生态系统的稳定,特别是青海湖生态系统的稳定,增强水土保持等生态功能,以及为青海湖生态保护、开发利用、科学研究等工作提供科学依据,具有重要意义。根据第一次全国水利普查工作安排和要求,结合青海湖的水文气象特征,长江三峡水文水资源勘测局2010 年对青海湖的湖面面积、湖泊容积、水深等湖泊形态特征进行了测量,并设计出测量方案。

1 青海湖概况

青海湖跨青海省海晏、刚察、共和3 县。湖泊呈椭圆形,周长约360 km,东西长约109 km,南北平均宽约39.8 km,面积约为4 340 km2,最大水深约31.4 m。青海湖上的主要岛屿有鸟岛、海心山、西海山、沙岛、三块石等。

青海湖水补给来源是河水,其次是湖底的泉水和降水。湖周大小河流有70 余条,分布明显不对称。湖的北岸、西北岸和西南岸河流多,流域面积大,支流多;而湖的东南岸和南岸河流少,流域面积也少。其中,布哈河是流入湖中的最大一条河,发源于祁连山支脉的阿木尼尼库山,干流长92 km。

青海湖具有高原大陆性气候,光照充足,日照强烈;冬寒夏凉,暖季短暂,冷季漫长,春季多大风和沙暴,雨量偏少,雨热同季,干湿季分明。具体气候特点如下:①湖区全年日照时数大部分都在3 000 h 以上,较青海以东同纬度地区高出约700 h 左右;②湖区东部和南部气温稍高,年均温1.1~0.3℃,西部和北部稍低,年均温-0.8~0.6℃,平均最高气温6.7~8.7℃,平均最低气温-6.7~4.9℃,极端最高气温25℃和24.4℃,极端最低气温-31~-33.4℃;③湖区全年降水量偏少,降水量季节变化较大,降水多集中在5~9 月,雨热同季。

湖区大风、沙暴日数是全省较多的地区之一。大风(≥17 m/s)年均47.3 d;由于湖区海拔高,湖西风多,高空气影响极大,全年多在西风控制之下。冬春风速最大,夏秋季较小。在风力作用下,一般波浪为2~3 级,最大为7~8 级。青海湖的水温随季节变化而变化。夏季湖水温度有明显的正温层现象,8 月份最高达22.3℃,平均为16℃。

2 技术方案

2.1 技术路线与流程

在充分了解青海湖泊特点的基础上,对青海湖区进行容积测量的技术路线可分为以下10 个步骤。

(1)收集湖区相关水文气象资料,了解测区水文气象条件,为制定测量方案作参考;

(2)收集测区已有的控制成果,为控制网布置作参考;

(3)现场查勘测区,了解湖区基本情况,包括生活条件、交通条件、控制点位置,为测量进场做准备;

(4)制定测量方案,选择测量时机,准备测量所需的仪器与交通设备(包括生活设备);

(5)建立湖区控制网(包括水位站网),作为湖区测量的控制依据;

(6)使用基于星站RTK 技术的一体化水下测量系统测绘、数字化地形图成图技术;

(7)以测绘的数字化地形图为基础,构建DEM模型,以规则网格计算湖泊容积和面积;

(8)计算湖区典型水位站的频率水位,了解库区水位变化规律;

(9)建立水位-面积关系曲线,建立水位-容积关系曲线,编制相关研究报告;

(10)编制测量工作总结。

此外,具体技术流程见图1。

图1 青海湖容积测量产品实现流程

2.2 测量仪器

青海湖沿湖边有GSM 信号覆盖,但湖心区域及县界区GSM 信号覆盖不理想,CORS 基站测量系统投入过大,且信号不能有效覆盖全湖区。因此,采用的主要水域测量仪器有:动态测量水平精度为10 mm+1 ppm、高程精度为20 mm +1 ppm 的星站GPS,和具有模拟信号电子记录的测深仪,具有全天候作业、自动化程度高和抗干扰能力强的优点。测量船舶要求抗风浪能力不低于5 级。控制测量仪器优选双频GPS[1]。青海湖湖水位变幅小,水位自计仪选用量程10 m 级投入式压阻水位自计仪。

2.3 控制网及水位控制

沿湖区已有2000 国家大地坐标系B 级网4 点,和沿湖公路布设的一等、二等水准点。充分利用保存完好的控制点(特别是水准点),按C 级网要求,在B 级网内加密控制网。其优点是充分利用国家控制网的资源,利于基于青海省似大地水准面的GPS 高程拟合,减少标石埋设和水准测量工作量[2]。

水位控制是湖泊容积测量的基础,临时水位站布置密度应反映全测区内水面的瞬时变化,并满足推求的测线应用水位或测点应用水位的相对邻近水位站水位的中误差不应大于2 cm 的要求。在青海湖西端鸟岛、海心山、东南部151 基地、北部哈尔盖河口各设立临时自记水位站。海心山水位站的校核水准点高程采用基于青海省似大地水准面的GPS高程拟合成果[3]。

2.4 水域地形测量

测量方法以基于无验潮RTK 方式或有验潮DGPS 方式,测点定位数据WGS-84 坐标,分区采用七参数转换为2 000国家大地坐标。为实现区域水下地形特征、1∶50 000成图要求和准确推求青海湖湖泊容积的目的,主测线基本按南北走向布设,测线间距为850 m,测点间距400 m,汇流河流入汇段采用散点法进行测量[4]。

水深测量测深仪采用船舷安装方式。每日应使用声速剖面仪或水温计、盐度计测量预定测区的表层水温及水体温度的梯度、盐度,测前使用其他器具比对测深数据,保证满足相应比例尺测深精度要求。当湖区水域表层与底层水体的温度差在2℃以上或出现明显的水温跃层时,必须分层改正声速,率定测点水深[3]。

一般采用高精度手持GPS 测量水边线平面坐标,测量时,高程采用湖泊水位。洲滩测量采用测记法(应绘出草图),当洲滩宽度小于500 m 并在中高水淹没时,可采用测时水位高程反推洲滩高程。

2.5 湖泊容积曲线

通过调查与利用实测系列水位资料,确定水位频率曲线。利用参与成图的有效测点数据构建数学模型(DEM 模型),计算各级高程下的相应湖泊容积,高程级差宜为基本等高距。绘制湖泊容积曲线的最大高程应不小于1%频率湖水位。若无实测系列水位资料,则通过调查湖泊历史最高湖水,参与确定湖泊容积曲线。

2.6 进度控制

根据测区水文气象条件和使用测量装备和测量手段,内外业工期分别按30、40 d 控制。青海湖属特大型高原湖泊,具有气候多变的特点。2010 年,外业测量期选择了青海湖区气候条件相对较好、风浪较小的7~9 月。

有效利用湖区的生产生活资源,特别是码头分布资源,在湖区东西部各设置临时基地。以海心山为界将湖区分为东西部两个水域,并分区进行水域测量作业,以减少辅助测量时间,从而增加有效工作时间。工程进度可根据方案落实情况顺延或提前。

3 质量控制

合格的测量仪器是保证测绘产品质量的基础,所使用的水准仪、GPS、全站仪、水位自记仪和测深仪等测量仪器均应有完整的检定资料或比测资料,并处于法定有效期内。测量前,参与项目人员必须全员学习策划文件及相关规范、规定和法规,并经培训后持证上岗。在质量控制上,遵循“三级检查、一级审核、一级验收”制度。

严控引用数据和启用数据,坚持一置入、二校核和纸质记录;质控组不定期巡查控制各作业组测量方法的合理性、有效性;各作业组作业期间应及时进行测量资料的合理性检查和比对,保证资料的可靠性;定期备份测量数据,严防资料丢失;各组应按规定测量一定的检查线资料,对检查和比对不合格的数据应及时分析和查找原因,及时返测。

4 组织管理

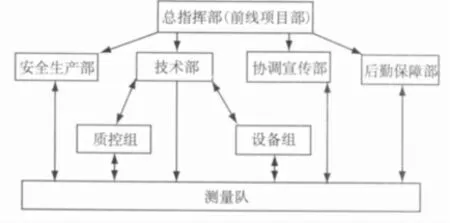

青海湖容积测量工作任务艰巨,且需多单位协作,情况较为复杂。由项目主管单位、测量单位、湖区海事、渔政和保护区管理等单位组成青海湖湖泊容积测量总指挥部(前线项目部)负责项目工程的实施,组织结构框架见图2。

图2 青海湖容积测量组织结构框架

5 保障措施

5.1 安全保障

针对青海湖湖泊测量工作的复杂性和艰巨性,安全保障坚持“安全第一、预防为主”的工作方针,建立应对突发事故和险情的应急预案,并在测量实施前组织必要的应急演练。

前线项目部与当地气象部门建立气象信息服务平台,及时有效地为测量组提供湖区气象信息,明确提出限定测量船舶安全作业时的气象、湖况条件,根据雨情、风浪等条件判断是否出湖作业,及时传达预报并做出调度安排。水上作业人员必须穿救生衣,严格遵守乘船安全制度,严禁非驾驶人员私自操作船只。严禁搭乘与测量工作无关的人员。

测量工作现场在青海湖自然保护区核心区内,应严格遵守保护区各项法律法规,严禁猎杀动物和鸟类。

所有测量船配备符合国家相关规定的经船舶检验机构检验的救生一只、甚高频电台1 部和卫星电话1 部,并悬挂国旗和测量旗。在测量期,采用双船相邻测线平行作业方式,以便在发生故障或意外时可互相照应。此外,每条测船配置一套安全应急预案,在驾驶室、作业舱显眼地方张贴前方指挥部、110、120 或海事救助电话。任何测量船舶均不得在预报风力达到5 级及以上时进行航行作业。

加强安全知识培训工作,在项目实施前,各组成员必须进行安全知识及水上应急事故救援预案培训,加强对工作人员、测量船舶的安全管理和教育,提高工作人员的素质和安全意识。安全员切实负责各个环节中安全工作的督促检查。

5.2 后勤保障

依据青海湖的位置、交通及生活条件,基本上属高原区测量,其后勤保障工作任务艰巨。临时测量生活基地选择鸟岛、渔场码头,分别距西宁约120、210 km。每处基地需满足20 人起居及工作,基地所需建设、生活物资从西宁购置并运输至基地。主要物资及临时建筑物包括必须的生活设施、住宿条件和应急发电设备。基地配备手持卫星电话、15 W 高频电台,主要用于应对突发事件及紧急救援时提供通讯保障。

6 结 语

湖泊容积是重要的基本国情信息,湖泊容积测量是第一次全国水利普查的重要内容之一。针对高原湖泊——青海湖的水文、气象、地域条件,采用成熟的测量技术、测量手段和先进的测量装备,是获取湖泊重要特征的基础;有效的应急预案和可靠的安全保障措施,特别是双船并行作业的安全措施是湖泊容积测量的重要保障;强有力的组织管理和质量控制手段是保证测量产品成果质量的有效措施。测量方案可为其他西部高原湖泊容积测量提供参考。

[1]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB/T 17424-2009 差分全球导航卫星系统(DGNSS)技术要求[S].北京:中国标准出版社,2009.

[2]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB/T 18314-2009 全球定位系统(GPS)测量规范[S].北京:中国标准出版社,2009.

[3]中华人民共和国水利部.SL197-97 水利水电工程测量规范[S].北京:中国水利水电出版社,2005.

[4]国家测绘局.GB/T 2009-2010 全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范[S].北京:测绘出版社,2010.