要素成本与中西部地区招商引资研究——基于2006-2011省际面板数据的实证分析

吴 勇

(1.安徽工程大学 管理学院,安徽 芜湖 241000;2.合肥工业大学 管理学院,安徽 合肥 230009)

一、引言

进入新世纪以来,我国对区域平衡发展问题越来越重视,中央政府先后提出西部大开发、振兴东北老工业基地和中部崛起等战略,对外开放不断向内陆地区深入,再加上加入世贸组织后,我国投资便利化水平迅速提高,越来越多的外资企业开始涌入中西部地区。同时,东部沿海地区在经过连续多年的快速经济增长后,生产要素成本不断提高,资源环境约束矛盾日益突出,资本积累达到临界点,开始向国内其他地区输出资本,这也为中西部地区引进内资创造了条件。近年来,中西部地区招商引资规模持续快速增长,但各地区间招商引资水平却有很大差异,外资和跨区内资在中西部的分布非常不均匀。根据2011年的数据,河南、重庆的FDI(Foreign Direct Investment,外商直接投资)超过100 亿美元,而宁夏的FDI 不到1 亿美元;引入内资最多的安徽、四川等省,实际利用内资数千亿人民币,而青海省不到200 亿人民币,相差数十倍。招商引资不仅能弥补本地资本要素投入的不足,而且还能带来先进的生产技术和管理方法从而带动当地企业的运营效率的提高,因此中西部地区间招商引资水平的差异必然会导致地区间经济发展的差异。

根据古典区位选择理论,劳动力和土地等要素成本关系到企业的生产运营成本,是影响投资者区位决策的重要因素。劳动力成本是众多实证研究关注的重要因素之一,例如,Coughlin et al(1991)在分析1981-1983年期间外资在美国各州间的区位选择时发现较高工资会阻碍外资的进入[1];Rosenthal and Strange(2001)对美国400 多个制造业部门的研究表明劳动力市场成本因素是制造业州际分布差异的主要原因之一[2]。国内相关文献以研究FDI 区位选择的影响因素为主,但由于研究方法的差异,学者们得到的结论并不一致,刘荣添和林峰(2005)、李汉君(2011)、陈相森(2012)等得到劳动力成本与FDI 规模反向变动的结论[3-5];而黄肖奇、柴敏(2006)的实证研究结果表明劳动力成本对地区间FDI 分布的差异并没有显著影响[6];陈艳莹、王周玉(2011)的实证研究发现劳动力成本或是工资水平对FDI 有明显正向影响的结论[7]。还有一些研究认为,外商投资在我国区位选择的决定因素存在阶段性差异,如冯伟(2011)的实证研究发现劳动力成本对FDI 的吸引存在着门槛效应,即在一定范围内,劳动力成本的提升能对FDI产生正向的激励作用,越过拐点值后便会产生阻滞作用[8]。

中西部地区招商引资包括引进外资和引进内资两个方面,许多省份引进内资的规模甚至是外资的十倍以上,但关于内资招商和要素成本关系的研究甚少,即使是关于外资招商的实证研究,关注土地成本的也不多见。

二、实证分析和结果

1、模型建立与样本数据说明

根据区位选择理论,除了要素成本水平外,市场规模、创新能力、市场化程度、基础设施水平、集聚效应等也是影响资本区位选择的重要因素,因此笔者建立模型如下:

Y 表示每年各地区的实际到位内资规模和FDI 规模;劳动力成本WAGE 以当地职工平均工资来表示;土地成本LP 是用每年的土地购置费用除以当年购置土地面积来度量;地区GDP作为市场规模的代理变量;创新能力INNOV 用各地每年的专利授权量来表示;笔者选择政府规模GOV、国有经济比重NONPU、对外贸易依存度FTD 三个指标来间接反映各地区市场化程度,GOV 用政府消费支出占总消费支出的比重表示,NONPU 用非公有制企业工业产值在地区工业总产值中所占比重表示,对外贸易依存度FTD 用对外贸易总额占各地GDP 的比例来表示;基础设施水平TRAF 用交通基础设施变量表示,基础设施水平=(公路里程+铁路里程+内河里程)/地区面积;集聚效应FAI 选择固定资产投资指标来考察。

笔者使用2005-2011年间中西部19 省市(西藏除外)的数据,建立面板数据模型进行分析。引进内资数据根据各省市区历年的政府工作报告整理得来,其余数据均来自各相关年份的中国统计年鉴。为了将招商规模与部分解释变量之间可能存在的非线性关系转换成线性关系并测度这些变量对招商规模的弹性,可建立对数线性模型如下:

(1)式中,下标i 和t 分别代表省份和时间,α 为常数项,μi表示不可观测到的个体的特殊效应,νit表示随机扰动。

2、估计及结果分析

回归之前,先用方差膨胀系数(vif)判断解释变量的多重共线性问题,当vif 值大于10时,回归存在多重共线性。从表1 的VIF(1)可以看出lnGDP 的vif 值最高且高于临界值,因此在回归中先将其剔除。事实上,市场规模GDP和固定资产投资高度相关,经计算,lnGDP 和lnFAI 的皮尔逊相关系数高达0.96。剔除lnGDP后,如表的VIF(2)所示,变量的vif 值都在临界值之下,不再存在有害的多重共线性。

表1 多重共线性检验结果

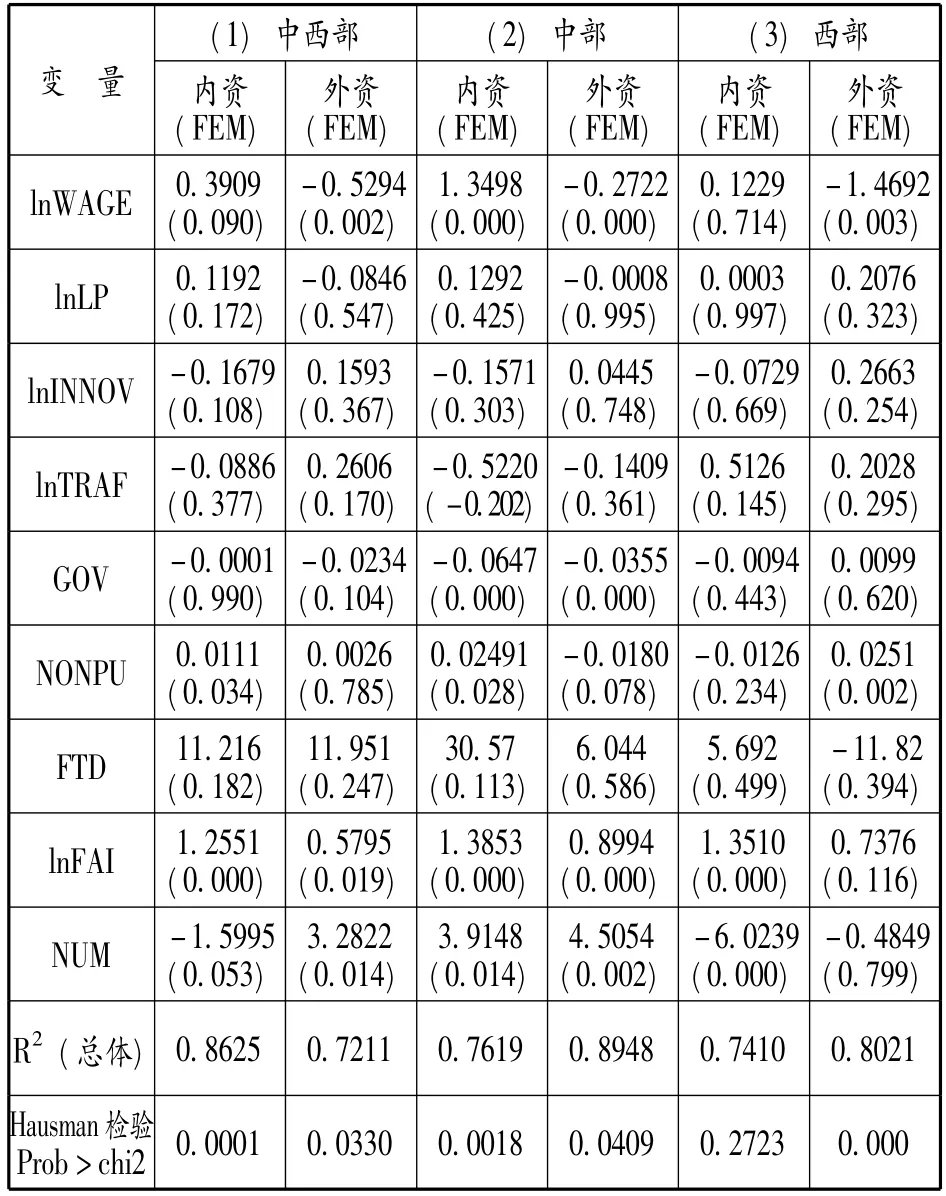

一般而言,面板数据模型有两种处理方法:如果μi与解释变量相关,就将所有变量进行去均值处理然后再进行估计,从而得到固定效应模型(FEM);如果μi与解释变量不相关,可以采用随机效应模型(ECM)。根据hausman 检验的结果决定采用哪种处理方法,剔除变量lnGDP 后的回归结果如表2 所示。

表2 多变量分析结果

根据表2(1)的回归结果,两个模型的R2(总体)均高于0.7,拟合效果较好。中西部地区内资、外资招商规模和劳动力成本的关系完全相反,内资招商规模和劳动力成本水平正相关,而外资招商规模和要素成本水平负相关。劳动力成本水平与内资招商规模影响显著正相关,这和通常认为用工成本越低对投资者的吸引力越强的观点不一致。可能的解释是,劳动力成本水平是个内生变量,内资企业大量涌入中西部地区后,中西部地区的劳动力需求迅速增长,部分内陆城市甚至和沿海地区一样也出现了“民工荒”。不可否认廉价劳动力对招商而言是一个优势,但招商带来的劳动力需求增长也推动了劳动力成本水平的上涨。根据回归结果,中西部省份工资水平增长1%的同时内资招商规模提高0.39%。劳动力成本水平和外资招商规模显著负相关则说明了用工成本是外资企业在中西部地区进行区位选择要考虑的重要因素之一。事实上中西部地区引进的外资企业很大一部分是从劳动力成本相对较高的东部地区迁移过来的,如英特尔关闭上海工厂内迁到成都,富士康减少深圳的产能进驻河南、四川和湖南,联合利华将生产企业从上海转移至安徽合肥。劳动力成本水平每提高1%会导致FDI 减少0.5%以上,说明劳动力成本对引进外资的影响很大。和劳动力成本一样,土地成本和引进内资规模正相关,与引进外资规模负相关,但均不显著,说明土地成本既不是造成中西部各地区间招商引资规模差异的主要原因,招商引资也没有引起土地成本的显著变化。

考虑到内资在中部和西部的分布以及相关影响因素仍有较大差异,区分区域数据将更具有同质性,因此应再把中部和西部的数据分开进行分析,中部包括黑龙江、吉林、山西、河南、湖北、湖南、安徽和江西8 省,西部包括内蒙古、广西、四川、重庆、云南、贵州、新疆、甘肃、宁夏、青海和陕西11 个省市区,分区域回归的结果见表2(2)和表2(3)。

分区域回归后可以发现,对中部来说劳动力成本和内资招商规模依然显著正相关,且显著性和弹性都有很大的提高。而对西部来说,虽然劳动力成本水平仍和引进内资规模正相关,但不显著。可能是西部地区劳动力资源更为丰富,劳动力供给的弹性较高,内资涌入所引致的需求增长并未带来劳动力成本水平的显著提高。劳动力成本仍然对FDI 规模有显著负影响,但在区域间的作用程度却有较大差别。劳动力成本每增加1%,中部地区引进FDI 规模下降0.27%,西部地区下降1.47%,西部地区引进外资对廉价劳动力的依赖程度要远高于中部地区。而无论是中部还是西部,外资还是内资,土地成本的回归系数仍不显著。

三、结论与启示

笔者利用中西部省际面板数据,分别考察了中西部地区引进内资、外资规模和当地要素成本水平的关系,研究发现:首先,引进内资、外资规模和劳动力成本的关系完全相反。引进内资规模和劳动力成本水平正相关反映了大量内资企业进入中西部地区后劳动力市场供需结构的变化,劳动力需求的增长导致了劳动力成本的增长,外资引进规模和劳动力成本水平负相关则显示了廉价劳动力是吸引外资企业中西部地区投资的重要因素。其次,分区域来看,劳动力成本仍和引进内资规模正相关,但中部地区显著性提高,西部地区显著性降低,劳动力成本仍和引进外资规模显著负相关,但对外资招商的作用程度不同,西部地区廉价劳动力对外商投资的激励作用更大。最后,土地成本和中西部的招商引资规模的关系不显著。

实证研究给中西部各地的经济发展和招商引资竞争政策带来了一些有益的启示:首先,引进内资对中西部地区扩大就业和提高居民收入有十分重要的意义,从招商规模上看,内资是中西部地区招商引资的主体,通过引进内资,中西部地区资本投入迅速扩大、就业机会迅速增多并使劳动力市场的供求结构发生改变,从而提高了居民的劳动性收入。其次,就整个中西部而言,低劳动力成本对于引进外商投资来说仍有显著作用,考虑到我国东部地区承接国际产业转移和东南亚低薪国家竞争已不再具有成本优势,而中国东、中、西具有劳动力成本的梯度差异,中西部地区当前应充分利用好劳动力成本上的比较优势,大力引进东部地区不再具有劳动力成本优势的外资产业,不仅能保持外资劳动密集型产业在中国的延续,也可以加快中西部地区的工业化步伐。最后,为持续保持本地区招商引资的吸引力,低价出让土地的办法并不可取,中西部地方政府应充分认识产业集聚自我强化效应的作用机制,积极促进本地产业集聚,同时中西部地方政府应加大转变职能的力度,努力提高政府运作效率以营造良好的投资软环境来吸引国内外投资者。

[1]Coughlin C.C.,Terza J.V.,Arromdee V.State Characteristics and the Location of Foreign Direct Investment within the United States[J].The Review of Economics and Statistics,1991,(4):675-683.

[2]Rosenthal S.S,Strange W.C.The Determinants of Agglomeration[J].Journal of Urban Economics,2001,(9):191-229.

[3]刘荣添,林 峰.我国东、中、西部外商直接投资(FDI)区位差异因素的Panel Data 分析[J].数量经济技术经济研究,2005,(7):25-34.

[4]李汉君.我国FDI 流入的地区差异与影响因素分析-基于1992-2007年省级面板数据[J].国际贸易问题,2011,(3):124-130.

[5]陈相森,王海平,仲 鑫.外商直接投资区域差异的泰尔指数分解及其影响因素分析[J].北京师范大学学报(社会科学版),2012,(3):105-114.

[6]黄肖琦,柴 敏.新经济地理学视角下的FDI 区位选择-基于中国省际面板数据的实证分析[J].管理世界,2006,(10):7-13.

[7]陈艳莹,王周玉.生产性服务业外商直接投资的影响因素-中国省份面板数据的实证研究[J].产业经济研究,2011,(4):71-75.

[8]冯 伟,邵 军,徐康宁.市场规模、劳动力成本与外商直接投资:基于我国1990-2009年省级面板数据的研究[J].南开经济研究,2011,(6):1-9.