价值学中“是与应该”的统一及儒家价值观

乔清举

(南开大学 哲学院,天津300071)

引 言

价值起初是一个经济学范畴。马克思在《资本论》中指出,价值是凝结在商品中的无差别的社会劳动,是不同商品可以进行交换的基础;与价值相对的是使用价值,即商品的有用的属性。价值一词后来被引申到人文学科,广泛应用于道德、宗教、艺术、科学、经济、政治、法律等领域。价值学认为价值是“任何有益的事物”[1]。由于“有益”是相对于人而言的,所以价值学的“价值”概念天然地带有人类中心主义的色彩。价值学对于价值又有内在价值和工具性价值的区分。所谓工具性价值是一个实体对于另一实体(实际上通常是人类)的作用,“如果一个实体因自身的缘故而有价值或它的价值与对它的使用无关,那么这个实体就具有内在价值。”[2]157价值学说认为,外部客观事物只是相对于人而具有某种有用性,从而具有价值的,故其价值终究不过是工具性价值、使用价值。只有人才具有内在价值,即因其自身而不是因为其相对于其他目的而具有价值。价值学所说的工具性价值,也就是经济学所说的使用价值,价值学把这种工具价值作为外部客观世界的价值。

由于事实是客观的,价值被认为是主观的,这样在哲学中又产生了事实与价值、是与应该的区分。鉴于价值的意义过于广泛,本文将其分为劳动附加价值、存在论或天道论价值和道德引导价值三种,分别进行论述。

一、价值的三重含义和“是”与“应该”统一

(一)劳动附加价值

一件物品,若是产品或人造物,则具有劳动附加价值;否则不具有此种价值。这里的劳动可以是体力劳动,也可以是脑力劳动。洛克说荒野未经治理便没有价值,其实不过是说它没有劳动附加值。从自然本身来看,荒野作为生态的一个环节、作为野生动植物的生长园地,是有价值的。对于人类来说,荒野作为审美对象,也是有价值的;作为潜在的食物生长地,同样是有价值的。

就人造物而论,因其通常是为了某一目的而制造出来的,故总具有有用性或实用性,即具有工具性价值,如面包可以充饥,电视机可用来看节目等。因为“有用”是相对于人而言的,所以工具性价值都具有一定的主观性,同一物的工具性价值或使用价值可因人而异,比如毛巾可以洗脸,也可以进行娱乐。非制造物作为使用价值,也具有这样的特点。相比之下,劳动附加价值则具有一定的客观性,它是人类劳动和商品的自然属性的结合。劳动是一个客观外在的过程,商品的自然属性也是客观的,二者凝结在产品上,所以,一物是否具有劳动附加价值,是可以进行客观判断的。

(二)天道论价值

那些非劳动产品的自然物,如河流、山脉、森林、野兽等,相对于人类来说,可以具有工具性价值是不言自明的。它们是否也具有内在价值呢?如果把“价值”定义为事物对人的有用性——这实际上是用事物的工具性价值来取代价值,再来问自然事物是否具有内在价值,那在逻辑上就是自相矛盾的。这表明,在人类中心主义的框架下,根本无法追问事物是否具有内在价值,因为在这种思维中只有人才具有内在价值。所以,在方法论上,我们必须突破价值定义的这种局限性,进一步基于生态过程,把事物放在存在论的高度来论述它的价值。在此,我们可以提出事物的存在论价值的概念。事物的存在论价值也是自然物的内在价值,是它对于自然本身的意义;而它对于人的意义则是它的工具性价值。一个自然物对于它自身、另一物、整个自然过程的意义或作用,都是自然范围内的事情,故可视为因其自身的缘故而具有的价值,也就是它的内在价值。如果说存在论是一种天道论,那么我们可以说,存在论价值也就是天道价值论。天道价值论就是从天道来看自然事物,从其作为天道的一个环节来确定其价值。

天道价值论超越了人类中心主义的价值论。据此而论,事物之具有内在价值,根据不是理性,不是自我意识,不是自律,不是作为目的,否则任何非人之物都不具有内在价值;而是它作为道的过程的一个环节的价值,包括自我同一性、对于其他自然物的意义等等,这些都是在道的过程之内的,所以都是事物的内在价值。

对于生命体来说,生命本身就是一种价值。诚如泰勒所说:“所有有生命的物体都有其自身的善,所有生命都是‘生命目的中心’(teleological-centers-of – a life)”[3]157,“每个生命都有其善,因为作为生命,它有方向,有目标,有目的。”[3]159所以,任何有生命物都是具有内在价值的。对于非生命物、无机物来说,它的内在价值来自它的自我同一性,它的利益表现为它的自身同一性的保持。比如,山脉保持自己是山脉,河流保持自己是河流。这种保持虽然不像人的自我同一性的保持那样是一种有意识、有目的的活动,但它在自然的发展过程中仍然是十分明显的。就河流而言,一定的水量、一定的水质、一定的行洪空间,都是它的利益所在,也是它的内在价值所在。如果我们不尊重和维护河流的权利,就必然会遭到自然的惩罚。

对于事物自身的善这一概念我们还须全面地看待。事物自身的善其实是一事物自身的利益,这种善往往具有一定的自私性和狭隘性。照这个逻辑推理,没有自身的利益就没有价值,那么上帝或许是最无价值的了。其实,在自然的进化过程中,事物是相互联系的,没有哪个事物可以仅仅依靠自身的善而生存下来。所以,对于任何事物,在肯定它自身的善的同时,也应肯定它对于其他物的善或价值;一事物对他物的意义,看似工具价值,实则放到天道的过程中,仍然是它的内在价值。

美国学者布拉克雷在分析儒家的动物价值论时提出了一个三元价值矩阵模型,值得借鉴。他说:“从《论语》中可以看出,孔子认为动物有三种价值等级:1.自身作为生物;2.为了他物;3.作为运转着的道的整体的一部分。上述三者构成一个价值矩阵。这个矩阵一方面可能是以人为中心的,因为人可以吃动物;另一方面,整体的天道高于一切。”[4]142我们把这个价值矩阵进一步推广到无机物,同时,把三元矩阵简化为内在价值的天道价值和相对于人的工具性价值二元矩阵,以与目前通行的内在价值与工具性价值的二元分类相一致。内在价值或天道价值包括事物作为天道的一个环节和它对于其他自然事物的价值两部分内容。我们也接受布拉克雷的“天道高于一切”的结论。这样,人对自然的评价和使用就应该服从于天道,这就可以摆脱人类中心主义的缺陷。这也是布拉克雷的结论:“在人、动物和环境三者的关系中,一个人把他的人之为人的利益视为最高的企图,应被放在既定的自然模式的界限之下(矩阵三)。”[4]142同时,需要指出的是,在万物一体的原则下,一切有机物和无机物的相对于天道的使用价值其实仍是其价值的一部分。在天道之下,一切价值都是内在的。当然,人类中心主义者仍可能会认为,“即使我们把非人类中心主义的价值赋予了非人类的动物和自然客体,价值仍然是人类中心主义的或‘人类’的,因为它们仍然是被人类价值者所创造出来的价值。”[2]159这种说法实际上涉及的是认识论的人类中心主义。诚然,任何认识必定是人的认识,但是不能因此认为认识的对象是我们赋予的。价值不过是被人类所认识到和承认的,而不是人赋予事物的。它是一种客观存在。

(三)作为道德导向的价值:由“是”到“应该”

由于价值是善,①笔者认为,在西语中,好、善都是“good”,二者的一致导致了价值从自然属性的概念转化为道德导向概念。善是伦理学的目标,这样,价值又变成道德导向,是“应该”。自然界事物是客观事实,是“是”;人的行为领域的导向是善,是“应该”。由“是”能不能推出“应该”,成为哲学中事实与价值的区分问题。休谟首先提出了这个问题,并作了否定性回答。照康德伦理学的说法,“应该”是人的有意识的选择,是自律。追问自然有没有价值,实际上是追问自然有没有道德引导作用,能否提供道德启示。结论是否定的,“是”不包含“应该”。康德把人和自然分割开了,造成自然不能对人类提供道德启示。摩尔提出,从“是”中推出“应该”,是“自然主义谬误”(the naturalistic fallacy)。但是,自然真的不包含价值导向吗?当代生态哲学家如泰勒、罗尔斯顿等人对此问题进行了研究,做出了肯定的回答。

如前所述,泰勒认为,所有的生命都是“生命目的中心”,生命的目的是“生长、发展、持续和繁衍”,生命都是朝着这个方向发展的。可见,生命是有方向性的。这是生命自身固有的善[3]159。“说某物体有固有价值就是要超越它们有利益这样的实际要求,并做出规范性的论断说它们需要道德关注,道德主体对其负有义务。”[3]157这样就从事实进入了价值。泰勒提出了人对于生物的四个一般性责任,分别是“无毒害法则”,即不伤害生物;“不干涉法则”,即不干涉生物的自由;“忠诚法则”,即不欺骗或背叛生物;“公平法则”,即对于受伤害的生物体进行补偿[3]160-162。

成中英也提出了一个基于形而上学的事实与价值统一的论证,其核心是从事物被创造的源头和事物之间的相互关联的框架来确定其价值。他说:“一个价值之成为价值,不是因为它是被创造为实在的,而是因为它在诸事物的格局中有内在的位置,能够被关联、被发展、被增强。价值也与人心有特殊的关系。它既包含在感觉中,也包含在事物的被感觉到的性质中,是欣赏、认知、肯定或否定、探索、发展或重建的对象。事物皆有价值,因其兴起于创造的源头,形成于创造的过程;所以才会有‘继之者善,成之者性’这样的表述。善是性的表现,因而是理解世界的整体性质的基础,或曰价值的理想形式。价值既如此,则就该人去发现事物或情境的真实价值,唯其如此,他或她才能从事于价值的创造性建构或重建。”[5]

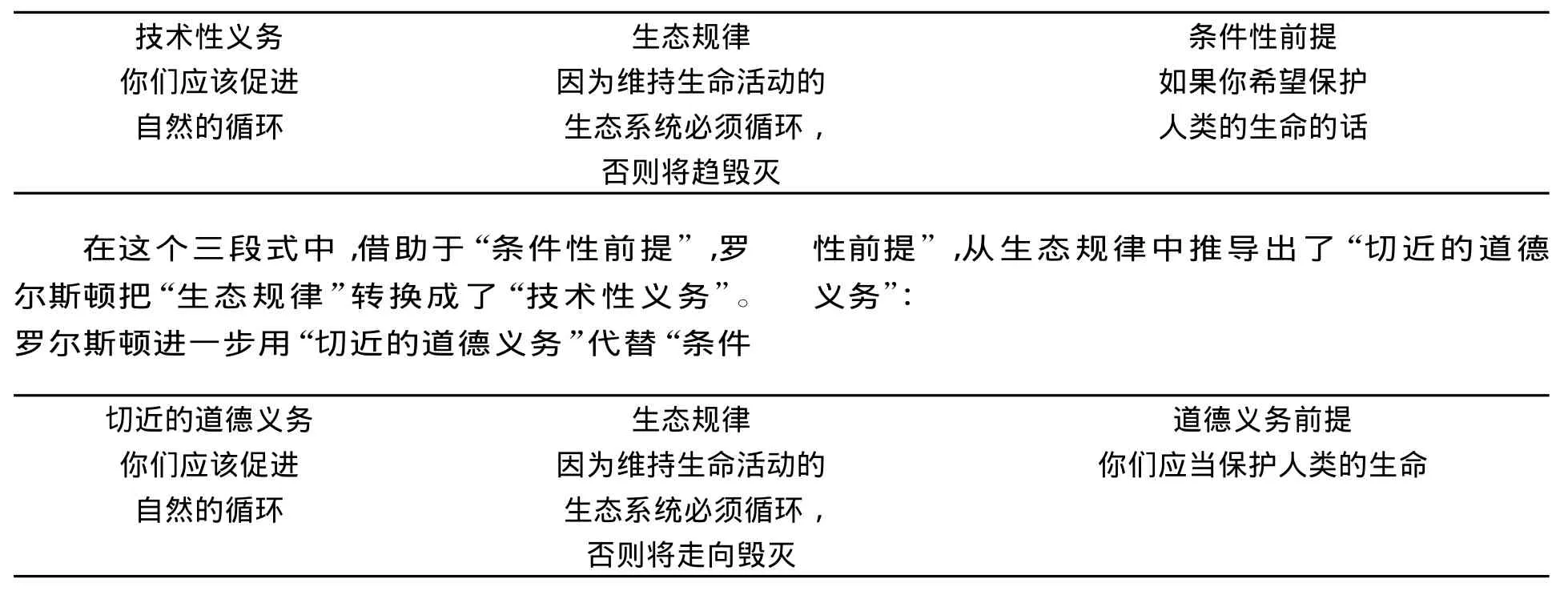

由“是”到“应该”,罗尔斯顿提出的论证可以说是最为系统和深入的。他肯定“生态系统的机能整体中存在着固有道德要求”[6]7,提出了从科学规律转化为“切近的道德义务”,即“是”中推出“应该”的论证过程。所谓切近的道德义务,“指由某种终极的、较高层次的道德原则(道德义务前提)派生出的、在具体事情上指导人们行为的义务”[6]8。比如,动态平衡是生态学首要的规律,如何把这个规律变成“切近的道德义务”?罗尔斯顿提出了如下两个三段论过程[6]9-10:

?

罗尔斯顿指出,在这个三段式中,描述生态规律的“必须”是一种物理学意义的“必然”,“这个生态规律与促进生命的义务结合在一起时,就使这个必须变成了一种道德意义上的必然”[6]10,从而由“是”(必须、必然)推出“应该”,“即切近的道德义务”。

罗尔斯顿又引用考韦尔的话指出,由动态平衡规律可以推出道德规范理论:“自然平衡可不仅是我们一切价值的源泉,它是我们可以建立的所有其他价值的唯一基础。换句话说,自然平衡是一种终极价值。……这里是把人类的价值看做由可以客观地加以确定的人与自然的生态关系决定的。我们确定人类的目的,必须与自然的生态系统相协调。”[6]13他的话表明,当我们把自然的平衡作为人与自然关系的最高事实时,它也就成为一种具有道德引导意义的价值。

笔者肯定罗尔斯顿等人的认识,同意事实的确包含着价值即道德引导意义的结论。笔者在此提出三个论据,首先是日常语言证据。在日常语言使用中,“是”包含着“价值”,如,英语从nature(自然)到natural(自然的),德语从natur(自然)到natuerlich(自然的),中文从“自然”到“自然的”等,日语、韩语与中文类似,都包含着从事实转换到价值的意味。其次,生态规律本身就是行为律令。生态规律通常用“必须”来表示,如“生态必须是循环的”,这里的“必须”不仅表示一种“事实”,而且同时还表示极强的命令意味,是一定如此,非如此不可,否则就会毁灭。关于“必须”的用法,我们可以拿部队的例子作为说明。在部队中,长官对于下属的命令是“必须”,这个“必须”同时也是下属的义务,下属应该服从,所以,在这里“必须”也是“应该”。当然,长官命令的内容是不是符合道德,则是另外一回事。比如,长官命令杀死俘虏,下属也应该服从。但是,杀降是不道德的。这涉及内容。“生态必须是循环的”是规律,也是命令。这个命令的发出者当然是自然,人只是认识到这个命令而已。自然所发出的命令对于自然中的一切存在者都是有效的,包括人。所以,自然的“必须”对人来说是一种命令,同时也是人应该服从的义务,是人的“应该”。人应该按照此命令去做。这样,生态规律换个角度来说就是人的道德义务。“是”也就成为“应该”。这在形式上是正确的。至于“生态必须是循环的”作为一种规律是不是道德的,则是另外的问题。拉尔夫·杰勒德认为,“大自然中的明显模式或显而易见的趋势给人类提供了‘应有的义务’所需的全部答案。如果发现大自然是一个相互依存的世界,那么人类将不得不把这一特征看做是一种道德宣言。”[7]391“虽然‘应有的义务’和‘客观存在’是两个明显不同的独特概念,但任何将其严格分开的企图可能都是误导人的。”[7]393我们同意这个观点。

第三个论据是本体论的。从本体上说,最高的事实或者原则同时也就是价值,真、善、美在终极意义上是统一的。金岳霖曾经指出,太极是真善美如的统一,“太极至真,至善,至美,至如。”[8]本体论要求我们从总体或全体的角度来看待自然,或者说从道体来看待自然。如就道体来说,最高的事实是生生的合目的性,这个事实具有必然性,不是那种被决定的被动消极和无奈的因果性必然,而是一种一定如此的积极趋势。我们必须改变观察和思考的方式,从只见树木的观察上升到同时也见森林的观察。就某处森林来说,也许发生了很多死亡事件,一些树木已经枯萎,一些猛兽正在衰老,从这之中看不到自然的生生之德;又,一年四季,春生、夏长、秋收、冬藏,是一个循环不已的过程,从这些具体事件中也看不到自然的生生之德。可是,当我们把目光放大到整个生态圈,放大到由无数个春夏秋冬组成的自然过程,就会发现生生不息毫无疑问是自然的必然趋势。这种必然对于自然中的一切存在来说都是必须,也都是应该;对人亦然。罗尔斯顿说:“自然的价值还在于事物的生机里,在它们为生存而进行的斗争和对生命的热忱中。正是在这种意义上,我们才常说要尊重生命,不管它是否体现在一种可爱的物种中。”[6]67可见,自然的生机也就是自然的价值。他又说:“我们爱自然中那一致性与自由的融合。”[6]67所谓“一致性与自由的融合”,其实也就是《中庸》所说的“鸢飞鱼跃”。

自然含有价值,也可以从自然演化史方面得到证明。唐纳德·沃斯特认为,“对生态系统概念的分析是新生态学最重要的依据;它表明,即使从这个被认为是完善而客观的关于自然的严守中立的描述角度看,道德价值观也是题中原有之义。”①参见沃斯特《自然的经济体系——生态思想史》,商务印书馆1999年版,304页。“原有之义”原作“原有主义”,据文义改。“在没有超自然力量的指引下,对自然界的科学解释事实上是我们的道德观念剩下的唯一源泉。”[7]393

二、事实与价值的统一:儒家哲学的态度

儒家哲学典籍中没有叫做“价值”的词汇,但据《孝经》记载,孔子说:“天地之性,人为贵”。这个“贵”,照张岱年先生说即表示价值。类似的说法还有《尚书》中的“惟天地,万物父母;惟人,万物之灵”,《礼记·礼运》篇中的“人者,天地之心也”以及“人者五行之秀气也”等说法,都是对于人的价值的不同说明。可以说,儒家哲学认为人是有价值的。不过,在儒家哲学中,万物同样是有价值的。儒家哲学尊重万物的生命,重视天地的生生之德,要求任何事物都能“尽性”,即实现自己的本性,反对“暴殄天物”,这实际上肯定了万物的价值。这种价值是事物的内在价值,而不仅仅是对人的工具性价值。同时,在儒家看来,自然世界也具有道德引申意义。首先,自然本身是道德性质的。《易传》说“一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也”,这里的善,即可以理解为天道即善。天道既是一种客观存在,也是一种道德价值,二者是一体的。就自然的道德引导价值而论,儒家哲学认为,事实和价值是统一的,天道即是人道,物理即是道理。程颐所说“道一也,岂人道自是人道,天道自是天道?”[9]朱熹说:“格物者,欲究极其物之理,使无不尽,然后我之知无所不至。物理即道理,天下初无二理。”[10]天道与人道的统一,也是由天人合一的基本结构所决定的。人与自然的关系,是一种道德关系;遵从自然,是一种有道德意义的生活。这是儒家的基本态度。就宋明哲学来说,天道和人道的内涵,是仁、是生生。黄勇说:“二程说性、理、道或天为包括人在内的万物的根本实在,他们不是说,这种实在存在于万物之外、之下或之后,而是说毋宁就是事物的生生(life-giving activity)本身。换句话说,自然、理、道或天不是某种给予事物生命的形而上存在,而是万物所展现的生生活动本身。”[11]这个结论是值得肯定的。儒家的自然价值论思想对于生态哲学具有重要的意义,值得重视。

[1]简明不列颠百科全书:第4册[K].北京:中国大百科全书出版社,1990:306.

[2][美]哈格罗夫.环境伦理学基础[M].杨通进,译.重庆:重庆出版社,2007.

[3][美]贾丁斯.环境伦理学[M].林官明,杨爱民,译.北京:北京大学出版社,2002.

[4]BLAKELEY D.Listening to the Animals:The Confucian View of Animal Welfare[J].Journal of Chinese Philosophy ,2003,30(2).

[5]CHENG C Y.Cosmology,Ecology,and Ethics in the Confucian Perswonhood[C]//TUCKER M,BERTHRONG J.Confucianism and Ecology:The Interrelation of Heaven,Earth,and Humans.Cambridge,Mass.:Harvard University Press,1998:221.

[6][美]罗尔斯顿.哲学走向荒野[M].刘耳,叶平,译.长春:吉林人民出版社,2000.

[7][美]沃斯特.自然的经济体系——生态思想史[M].侯文蕙,译.北京:商务印书馆,1999.

[8]金岳霖.论道[M].北京:商务印书馆,1987:213.

[9]程颢,程颐.二程集:第1册[M].王孝鱼,点校.北京:中华书局,1981:182.

[10]黎靖德.朱子语类:第1册[M].王星贤,点校.北京:中华书局,1994:294.

[11]黄勇.程氏兄弟的新儒学德性伦理[J].中国哲学学刊,2003,30(3-4):458.