乡城迁移过程中劳动力个人发展能力的损失与重建

石智雷

(中南财经政法大学公共管理学院,武汉430073)

引 言

农村劳动力城市迁移20多年来并没像西方国家经验那样,大量外来人口融入城市社会,成为新的市民。迁移劳动力融入城市社会的障碍不仅在户籍制度上[1],较低的个人综合素质也使得迁移劳动力在城市激烈的市场竞争中处于劣势,即使是将农民进入城市的制度性障碍完全破除,他们要真正进入城市也是相当困难的[2-3]。

城市化是人口进行的一种具有特殊性质和特殊意义的迁移,是人口由分散到集中、由农村流向城市,同时是他们所从事的职业由传统农业向现代产业的转化。城市化的实质是人口的城市化。从当前的研究来看,国外学术界对城市化模型的研究多是根据城乡人口的比例把城市化进程划分成不同的发展阶段。但是,我们不能仅仅把农村迁移劳动力看做一个整体,农村劳动力进入城市务工和生活,首先是作为社会的人而存在的,他们进入一个新的、并且在表象上不十分友善的环境里,对周围事物的认知与接受需要一个缓冲过程,这一过程是迁移劳动力城市适应的过程也是城市对外来人口进行选择淘汰的过程。以往研究只是看到农村劳动力流动规模和方向[4]、进入城市就业后的现状[5]以及劳动力流动对经济发展的影响[6],而很少从劳动力自身发展的角度去分析劳动者个人能力发展的内在变化。一般说来,个人拥有的选择机会和所作出的行为决策,都是以个人发展能力为基础的。在城乡迁移过程中,农村劳动力的个人发展能力发生了怎样的变化?进城劳动力个人发展能力损失的内在的作用机理是什么?如何重新构建迁移劳动力的个人发展能力?本文试图在个人发展能力框架下考察劳动力在城乡之间的就业流动,以及在城乡迁移过程中劳动力个人发展能力的变化。

一、劳动力的个人发展能力及其变化

(一)劳动力的个人发展能力:一个分析框架

学术界对于人的发展能力的研究经历了漫长的探索过程。个人发展能力基本思想的拓展来源于20世纪80年代到90年代早期对于贫困问题的深化理解,特别是来自Sen的创造性分析和研究。Sen提出的能力概念,指个体把作为人的潜质发挥出来的能力,不仅包括自身的素质,而且包括劳动的素质[7]。曾艳华则认为农民发展能力,是农民利用自然、改造自然、不断谋求自身生产生活改善的能力[8]。Chambers和 Conway概括了能力的几种表现形式,包括:个人处理胁迫和冲击的能力,发现和利用机会的能力[9]。杨云彦对个人发展能力作了进一步的拓展,提出人的可持续发展能力概念,认为人的可持续发展能力是人们利用可用的自然和社会资源谋求自身发展和改善生活状况的综合能力,它不仅包括人们自身所拥有的内在素质,也包括成长过程中可学习和可积累的能力[10]。

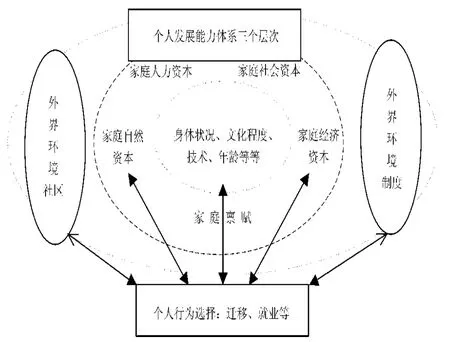

结合以往学者对个人能力的研究,我们认为个人发展能力是人们发挥自身潜质并利用各种可获得性资源谋求自身发展和改善生活状况的综合能力。它有三个层次:第一层就是人们一般认识的个人能力,以个人素质为主要内容;第二层是个人发展能力的家庭层面拓展,即个人所拥有和可供其使用的家庭禀赋状况;第三个层次是外界环境,包括制度和社区环境等。从实质和内涵来看,个人发展能力具有双重属性。一方面,它是工具性的。无论人们追求的发展目标是经济增长还是个人的全面发展,抑或为了实现“生活的实质自由”,个人发展能力的提高是实现这些目标的必然路径和依托。另一方面,个人发展能力也是目的性的。在人们所追逐的各项目标和价值中,个人发展能力是最本质和核心的。个人发展能力的提高不仅表示着人们对社会资源和权力的可获得性,还体现在自身各种行为的可选择性的拓展,是实现个人全面发展和获得实质自由的根本体现。

从内部结构来看,个人发展能力包括了可供利用的有形资源和各种无形资源,并且以后者为主要载体和内容。无形资源,又分为内在无形资源和外在无形资源:内在无形资源主要体现在人自身的个人素质;外在无形资源主要包括自己所拥有的社会资本,个人可获得的各项权力和发展机会,甚至包括要求权和可获得途径。相对来说,体现个人发展能力的有形资源范围要更为狭窄和具体一下,它主要是个人可以获得和利用的家庭经济禀赋和社会物质资源,包括土地、水、树木、牲畜、生产工具,以及食物储备、有价物品的收藏如黄金和珠宝以及存款等等。无论是体现个人发展能力的有形还是无形资源,它们既会积累,也会损耗,还可以在个人发展实践中通过人们的行为活动实现个人发展能力内在结构转型和优化。

(二)城乡流动过程中劳动力能力变化的两个阶段

图1 个人发展能力与个人行为选择的分析框架

农村劳动力为了获得更高的收入,或者为了实现自身更好的发展,选择背井离乡外出务工,并且一般来说都可以基本实现自己的外出目标,所以先前外出务工者会激励着越来越多的农村劳动力走进城市。在以往的研究中,学术界一般会认为劳动力流动会增加个人收入,会提高劳动者个人素质,甚至有学者认为劳动力流动本身就可以实现人力资本的增加[11]。Sjaastad对迁移的货币的、非货币的成本与收益进行了分析,他认为迁移是资源配置的一种方式,由于它是一种需要耗费资源的活动,因此迁移是一种投资行为,而且是一种能够增加人力资源生产率的投资行为[12]。李建民则指出人口迁移与职业流动也属于人力资本范畴,因为这类活动需要投入成本,并且可以带来收入的增加[13]。

就业流动在一定程度上可以实现劳动力个人人力资本和收入水平的增加,这个已经得到学术界的证实。但是从个人发展能力的变化来看,农村劳动力进入城市就业的过程中应该有两个阶段:第一个阶段是农村劳动力个人发展能力的损失阶段,第二个阶段是劳动力个人发展能力重建阶段。在第一阶段,农村进城务工劳动力个人发展能力的损失有两个途径:一是劳动力跨区域就业流动本身导致的个人发展能力损失,我们称之为空间摩擦效应,这种损失主要体现为个人素质的相对损失、原有技术知识的不适用性以及家庭禀赋的不可移动性;二是由迁入地社会体制和区域政策导致的个人发展能力的损失,我们称之为社会排斥效应,这种损失主要是通过经济排斥、政治排斥、制度排斥和文化排斥实现的。

二、乡—城迁移与劳动力的能力损失

农村劳动力进入城市后,首先发生的是个人发展能力的损失,其主要通过就业转变效应、就业流动的空间效应以及社会排斥效应实现的。

(一)就业转变效应与能力损失

1.个人素质的相对损失。一个工作岗位对劳动者的需求,从本质上说应该是对劳动者生产能力的需求。而劳动者自身所具有的发展能力是一种综合能力,在工作岗位中可以发挥和应用的能力可能只是其自身能力的一部分,换到另一个工作岗位可能需要使用另一部分能力。很多情况下,在前一个岗位上使用的某类能力到了另一个岗位上依然需要,但是由于对这类能力要求更高,原有的这种能力可能不足以胜任,该劳动者的生产能力和竞争力都会明显下降,我们把这种情况称为劳动力个人素质的相对损失。对于农村外出务工劳动力而言,最明显的是个人素质的相对损失。相对于在农村务农,城市第二和第三产业就业对于劳动者个人文化程度和身体条件的要求会更高一些。一般来说,初中及以下文化程度,甚至是没有读过书的劳动力,都可以在农村务农;有些劳动力即使身体健康状况不好,在农村依然可以通过农业劳动养活自己。而在城市部门中,文化程度低的只能做一些苦力活,并且很难有进一步发展的空间,随着年龄的增加或者身体健康状况的下降,不得不重新返回农村。调查结果显示,迁移劳动力中初中未毕业的约占45%,初中毕业但没有接受高中以上教育的约占33%,只有12.7%的接受过进城打工所需的某些技能培训[14]。而对于城市部门,由于产业结构升级,企业发展真正需求的是素质型劳动力。

2.原有知识技术的不适用性。农业部门生产过程和生产方式与城市部门有着明显的差异,对于劳动者知识和技能的需求也会不同。在农业部门,仅仅有自然资源、社会资源或者人力资源其中之一,一般并不能维持农户家庭发展需求。对于自我结构完整的小农经营,只有经济资源、自然资源、人力资源和社会资源等几种资源相互组合,才能实现农户经济的长期持续发展。所以,在农业部门,劳动力需要掌握获取和使用多种资源的能力。而在城市部门,劳动力不一定同时拥有以上五种资源,可以主要依赖其中一种或几种资源就可以谋取一份稳定的工作。但是相对来说,城市部门中劳动力对于某一种资源的拥有数量和质量都要远远高于农业部门对这些资源的要求。城市部门有效安排生产所需要的组织性和纪律性,在小农生产过程中也很难形成。

(二)就业流动的空间效应与能力损失

农村劳动力外出务工一个主要特征是区域变化,即劳动力一般是跨越一定的空间到另一个地区就业,这是迁移劳动力的共有属性。只要发生就业的区域变化,劳动力原有个人发展能力总会有一部分不能带走,或者在远距离迁移中有一部分发生了“摩擦”损失,所以由空间距离导致的个人发展能力损失也可以称之为直接能力损失。从个人发展能力的结构层次来看,前面论及的是个人素质层能力的损失,而在劳动力就业流动过程中,家庭禀赋也会发生损失。家庭禀赋是个人发展能力的拓展和个人禀赋的外延,是家庭成员可以共同利用的资源,是影响和约束个人行为选择和决策的重要因素。结合以往学者的研究,我们认为家庭禀赋是家庭成员及整个家庭共同享有的资源和能力,包括家庭人力资本、家庭社会资本、家庭自然资本、家庭经济资本。即使是家庭化迁移,家庭禀赋中也只是有形资本中的一部分可以带着,并且在搬迁过程中还要发生资本摩擦损失,包括家庭所拥有的物质资本、人力资本、社会资本和金融资本,发展要素的减少,降低家庭禀赋的收入效应和财富积累水平。另外,如果外出务工地点离家乡较远,他们就需要对当地的语言、礼仪风俗、文化背景、生活方式进行接受和习惯,这个过程对于大多数迁移劳动力来说是漫长的,而在一个相对陌生的环境里,他们可用的社会资源和信息渠道在急剧减少,其信息获取能力、社会交际能力以及其生产能力都在被限制和压缩。

(三)社会排斥效应与能力损失

社会排斥产生的根源是不同社会群体对利益或者稀缺资源的争夺,在这一过程中,社会群体对资源和社会机会有着不同的权利和支配,进而决定了利益的重新分配格局。社会排斥的研究从来与贫困和剥夺分不开的。1995年在哥本哈根召开的“社会发展及进一步行动”世界峰会把“社会排斥”视为消除贫困的障碍。在这里,我们认为社会排斥是造成迁移劳动力群体经济贫困和“城市融入障碍”的重要影响因素,而社会排斥作用于迁移劳动力群体的直接结果是他们发展能力的贫困。收入匮乏只是人们贫困的一个方面,发展能力的贫困才是根本,它直接和深远地影响着人们的生活水平、发展机会和社会权利。社会排斥本身就是能力贫困的一部分[15],对一个人就业或获取信贷等机会的排斥会导致他在经济上的穷困,而经济上的穷困反过来又会导致其他形式的剥夺(如营养不良或无家可归)。迁移劳动力是改革开放后,在社会的大变革中形成的特殊群体。他们进入城市后,辛勤劳动,为城市的发展作出重要贡献,但是他们从进入城市开始就在经济、政治、制度等诸多方面受到城市社会的排斥,到现在依然无法融入到城市社会的主流文化中。这一现象,已经很难简单地用收入低下来作解释,在外力冲击下,在城市社会的排斥力下,长期形成的这一群体的发展能力贫困才是产生如此结果的根源。社会排斥造成了这一群体的能力贫困,游离于城市社会的边缘,并且随时有着贫困和失业的风险。

三、农村迁移劳动力的能力重建

(一)农村迁移劳动力的能力投资

迁移本身并不直接实现劳动力个人能力的增值,但它可以通过人力资源与物质资源之间组合的优化,使现有经济资源和个人潜在能力得到充分发挥,以间接提高劳动者个人生产能力,增加劳动者个人收入水平。一般情况下,劳动力流动收益大于流动成本时,迁移和流动就会发生;当在外就业投资收益大于投资成本时,劳动者才会增加个人投资。现实生活中,也只是有少数迁移劳动力能够实现垂直流动,成为技术工人、管理人员甚至民营企业老板。而在个人发展能力较为贫困的情况下,对于大多数农村迁移劳动者来说,他们的人力资本积累不足以实现在城市部门的垂直流动,并且个人持续向上发展的空间有限。尤其是在农村迁移劳动力向城市市民转变的过程中,由于投资成本过高,个人预期收益率有限,农村劳动力进行相应个人发展能力投资的动力减弱,导致进一步发展所必需的能力投资不足。

首先,从表面上看,农村劳动力流入城市有着较高的流动投资收益率,但是考虑到当前城市生活和居住成本,要实现迁移劳动力的市民化还有较长的路要走。由调查数据可知,迁移劳动力平均的成本收益余额为3 320.9元,考虑机会成本净收益率为57.32%,不考虑机会成本的收益率为90.7%。正是这种较高的投资收益率,激励着越来越多的农村劳动力走出乡村来到城市务工。但是考虑到城市居民收入水平以及城市生活成本的提高,尤其是城市房价的逐年飙升,迁移劳动力的收入远不足以满足在城市的消费需求。

其次,由于城市劳动力市场“社会排斥”的存在,农村劳动力进城务工所得收益,多以直接收入为主,而从城市公共服务、社会保障和企业福利中获得的间接收益较少。从调查数据,工资收入占到了迁移劳动力收入总额的93.55%,而福利收入只占迁移劳动力收入总额的6.28%。国家统计局调查数据显示,迁移劳动力所享受的社会福利和社会保障较低,只有42.84%的迁移劳动力可以享受工伤补偿,而没有购买养老保险、医疗保险、失业保险的比例则高达3/4。

另外,迁移劳动力进行相应个人发展能力的投资不足。从直接成本构成来看,当前迁移劳动力务工成本以消费型为主,投资型直接成本只占了较小的比重。据统计结果显示,迁移劳动力所花费的直接成本中,消费型直接成本占了81.19%,投资型直接成本只占18.81%,而用于学习培训的投资成本只有6.15%。寄回家乡用于消费的部分占了直接成本的44.31%,用于城市消费的比重只有34.99%。

(二)农村迁移劳动力的能力建设

通过前面的分析可知,中国的城市化之所以进展缓慢,尤其是农村劳动力向城市迁移30多年后的今天,依然难以融入城市实现市民化转变,一个主要原因是农村劳动力进入城市后个人发展能力的损失和贫困。个人发展能力的贫困,一方面是由迁移劳动力个人因素所导致,另一方面也是由于当前的体制和政策环境对迁移劳动力的边缘化,使得这一群体失去了应有的权利保障。为了实现迁移劳动力的城市融入和市民化,根据前文分析我们提出如下几点能力建设对策:

第一,人力资本投资是迁移劳动力能力建设的重要方面。正规教育和职业培训既是人力资本形成的重要途径,也是促进迁移劳动力与所在地加速实现城市融入和社会融合的重要渠道。从接受教育水平的影响来看,它是决定发展能力的一个重要而显著的因素,且接受教育的水平越高,劳动力的综合素质越强。伴随着中国经济的持续、快速发展,对技术工人的需求量越来越大。从欧美日等发达国家的劳务市场看,高级技工一般占到整个技术工人的35%以上,而中国这一比例还不到3.5%,内陆省份只有3%。这种技术层次结构同产业升级带来的劳动力需求和技术工人供给的缺口将会越来越大。对成年劳动力的职业技术培训,应打破以学校、课堂为中心的传统模式,大力推行工学结合、校企合作的培养模式,应该面向生产一线,根据市场需要调整教学安排,直接向劳动者传授实用技术,培育适用人才。

第二,创造适宜迁移劳动力能力重建的社区环境。在城市新社区为迁移劳动力营造良好的能力建设支撑与保障体系是至关重要的,尤其是适宜的人文环境,可以培育新的社会网络,适应迁移劳动力群体社会结构的变迁,使得他们原有的社会组织趋于瓦解,人际间经多年所建立的利益和控制关系发生断裂,导致信任和安全感降低,互惠行为减少,以致存在于这一变革过程中的个人对社会资源的可用能力逐渐弱化,可用社会资源和机会也变得贫乏。为迁移劳动力群体重新培育社会资本作为其发展和脱贫的手段将是解决迁移劳动力能力重建问题的重要途径,并且这一方式还可以创造一个和谐的人文环境,在提供物质支持的同时,可以提供工作、生活中所需要的精神和情感支持。只有迁移劳动力在新环境中的社会资本得到增加,才能使他们有可能通过自己的社会网络去调动、筹集开展经济活动所需的各类资源。

第三,迁移劳动力的能力建设需要制度性保障。政府应该加强制度建设,保障广大迁移劳动力的基本权益,拓展迁移劳动力垂直流动的渠道。首先要改革的是城乡二元管理制度,不是简单地取消城乡户口登记制度,而是要取消依附于城乡二元管理制度上的一系列权利和发展机会的不平等,使迁移劳动力获得与城市居民一样的国民待遇,尤其是应该建立起覆盖城乡的社会保障体系。城市社会保障制度应该考虑到迁移劳动力群体,把迁移劳动力和城市工人一样对待,同样享受他们应得的单位福利和社区福利。

加强迁移劳动力个人发展能力建设,更深层次的工作包括赋权,改革开放就是一个不断给市场经济主体和公民赋权的过程。赋权是对参与和决策发展活动的全过程的权力的再分配,这意味着发展进程中各个角色都应该具有在发展进程中对发展政策和实践的决策的参与权。为了保障他们的利益,政府对其进行适当的就业管理、权力保障是一个方面,更重要的是要倡导移民的公众参与意识,积极接受教育与技能培训,不断提高自己的能力与素质,适应新的生存环境。

[1]杨云彦.改革开放以来中国人口“非正式迁移”的状况[J].中国社会科学,1996,(6):59-73.

[2]王春光.农村流动人口的“半城市化”问题研究[J].社会学研究,2006,(5):107-122.

[3]孙立平.断裂——20世纪90年代以来的中国社会[M].北京:社会科学文献出版社,2003.

[4]李若建.广州市外来就业人口与劳动力市场的分化[J].中山大学学报,1994,(3):23-27.

[5]蔡昉.人口流动和迁移的成因、趋势和政策[J].中国人口科学,1995,(6):8-16.

[6]林毅夫,王格玮,赵耀辉.中国的地区不平等与劳动力转移[J].中国劳动经济学,2005,(3).

[7]SEN A K.Editorial:Human Capital and Human Capability[J].World Development,1997,(12):53-59.

[8]曾艳华.农民发展能力的问题与对策[J].改革与战略,2006,(6):29-33.

[9]CHAMBERS R,CONWAY R.Sustainable Rural Livelihoods:Practical Concepts for the 21st Century[R].IDS Discussion Paper,vol.296,1992.

[10]杨云彦,黄瑞芹,胡静,石智雷.社会变迁、介入型贫困与能力再造[M].北京:中国社会科学出版社,2008:275-277.

[11]SCHULTZ T Z.Investment in Human Capital.American[J].Economic Review ,1961,(51).

[12]SJAASTAD L A.The Costs and Returns of Human Migration[J].The Journal of Political Economy,1962,(15):80-93.

[13]李建民.人力资本通论[M].上海:上海三联书店,1999.

[14]张佑林.职业教育:推动中国经济和社会发展的新引擎[J].职业技术教育,2007,(25):10-13.

[15][印度]阿马蒂亚·森.论社会排斥[J].社会学(人大报刊复印资料),2005,(5).