社会心态形成的心理机制及效应

杨宜音

(中国社会科学院社会学研究所,北京100732)

·社会理论与社会建设·

社会心态形成的心理机制及效应

杨宜音

(中国社会科学院社会学研究所,北京100732)

作为一种最为宏观和复杂的社会心理现象,社会心态的形成机制异常复杂。社会心态具有共享现实性的特征。从动力建构理论出发提出社会心态的向上模型、向下模型和互动模型,并且对社会心态互动模型中的相关重要变量,如社会认同、情绪感染、去个人化与去个体化、关系化进行阐述,可以进一步探讨社会心态的内部机制。社会心态的形成过程会带来一定的社会心理效应,如汇聚效应、多数人与少数人效应、群体极化效应、群体参照效应和皮格马利翁效应。

社会心态;共享现实性;动力建构理论;社会心理效应

作为一种最为宏观和复杂的社会心理现象,社会心态的形成机制也必然异常复杂。在初步廓清社会心态概念,形成“个体与群体”相互建构的视角后[1],进一步探讨社会心态这一宏观而复杂现象的特征、内部机制及其心理效应,将有助于发展出更为系统的描述、解释社会心态的形成及变化的理论。

一、共享现实性

社会心态是一种社会成员共享的心理现实性,它完全不同于物理的现实性。共享的现实性是人们与他人体验关于世界的内在状态的共同性的动机而形成的[2]。当社会的标准不明确时,特别是当社会变化剧烈,价值观和道德规范发生着改变,人们感到不确定因素增加时,个体会通过与他人分享社会标准形成的过程,从而创造和保持对意义或现实的体验,增加稳定感。社会互动依赖于共享现实性的获得,也受到它的规范;在互动中形成的共享的现实性反过来也会规范个体的自我[3]28-84。

实现共享的现实性有四个基本条件:(1)一个主观知觉到的个体内在状态的共同性,而不是仅仅观察到外显的行为。所谓内在状态包括信念、判断、情感、评估事物的参照标准等。所以,人们要知道他人是“怎么想的”。(2)共享的现实性指向某种目标,来自“现实”概念的含义。共享的现实,可以是某些社会态度、观点、价值观、兴趣、情感反应,也可以是对一些事情的评价标准。所有这些都需要有指涉的对象,而不是泛泛的或是表面的。(3)共享的现实性一旦形成,内在的共同性就会被恰当地推动起来。这里强调了人们的共识是通过共享形成的这一动力过程,它包含了人们两个基本的动机,即认识的动机和关系的动机。认识的动机来自可靠和有效地理解现实世界的需要,关系的动机则主要是人们感受到与他人的联系的需要。(4)共享的现实性会具有成功地与他人内在状态建立联系的体验。因而,会存在“言则信”效应,它说明,共享的现实性是通过人际沟通生成的。

早在1936年,Sherif就在“游动光点”实验中发现了这种自动效应。他利用视错觉做了一个实验研究。Sherif发现,被试根据自己的体验判断光点移动的距离受到共同参与判断的其他被试大声表达出的判断的影响,最终所有人的判断渐趋一致。并且,通过小组判断的过程,群体共识一经形成,每个单个的被试再度进行独立判断时,仍然会表现出这一共识对个人判断的约束力[4]。

这说明,在我们的社会生活中,社会成员常常依赖他人来共同界定事情,采纳他人的意见[5];并且,他们往往会自愿接受群体的结论,认为这是一种共识。特别是在信息暧昧不清、情况相对紧急、别人可能是专家的特定情景中,人们更容易通过相互的认可,形成观点、态度的规范,并接受这些观点或态度。

Hardin和Higgins从沟通、自我规范、刻板印象、态度改变、群体过程等现象中总结出共享现实性的前提、功能和后果。他们指出,正是关于目标物的相关情况不够清晰或者不确定,促成了共享现实性的形成。在一些紧急的条件下,共享的现实性建立了现实表征的可靠性和有效性。人们会认为,这些与他人共享的表征是可以相对稳定的,也是在其他人头脑中形成的。共享的现实性的功能就在于它生成社会成员看待社会和表征社会的一种心理基调和底色(render)[3]28-84。这就导致人们会产生他人的判断、认识是可靠的这种信任感,潜在地形成和保持了人与人之间的联系和相互依赖,它正是社会共享现实性带给人们的。

Echterhoff和Higgins等人将信任、内外群体及信息是否被确认等因素引入“言则信”的研究模式,发现当评价信息在听众中被确认,且听众的身份为内群体成员时,听众评价对人们记忆结果的改变更加显著。另外,当人们对听众的判断更加信任时,他们的记忆结果也会明显改变,由此可见,共享现实需要满足可信性和有效性这两个前提条件,即建立在分享和沟通基础上的对其他社群成员判断的信任和对他人判断的确认[6]257-276。

共享现实这一概念对于宗教、文化、经济、群体认同、群际关系中发生的心理现象也有很强的解释力。因而,Higgins等研究者认为,共享现实性对于人们形成“我们是谁”、“我们真正想要什么”的价值观、政治、道德和宗教的信念等方面,具有重要作用。借此,人们可以避免更多的生活不确定性和不稳定性[3]28-84。

二、相互间的动力建构

作为一个过程,社会心态被社会成员所建构,包括生成、改变、沉积、诱发等复杂交错的阶段。社会心态反映的是个体的宏观社会特性,是个体与宏观社会的联系性,是个体与宏观社会相互建构的产物,并以其孕育的生生不息、复杂多变的心理事实而被人们感知到。社会心态的这种形成、改变、沉积、诱发的动力过程不断作为个体、群体社会行为的背景和心理场域,作为内化为个体生存所依赖的社会适应中的选择定向,潜在地引导、诱发、推动、提供、限制着个体的心理活动。同时,作为一种表征体系,社会心态并不完全是不可言说和记录的,它总是透过个体、群体的行为和言语被彰显和感知。这种表征通常还会与社会的结构紧密联系在一起,反映在不同的人群和类别中,表现为一定的人群和类别的共享的默会之知,或者说是刻板印象和观念。

在社会心态的动力建构模型中,首先,社会心态被定义为一种弥散的社会心境状态,由社会情绪基调、社会共识和社会价值观构成,被社会成员所共享,且体现在诸如流行语、时尚、观念等表征中,成为社会成员相互比较、沟通、合作的背景和基础。其次,不同社会心理群体具有不同的社会心态,在某些方面也可以是跨层次的。第三,通过社会成员之间的相互认同、沟通和感染,社会心态得以传递而形成影响。第四,社会心态的感知、参与和传递,也对共享现实心态的接近性和适用性。第五,个体不同的特质作为边界条件和调节变量调节社会心态作用于个体行为的过程,其中,个人价值观与社会价值观的吻合程度和个人易感程度尤为重要。

三、解释水平及向上与向下模型

社会心态与个体心理与行为之间的关系,可以从其两个层次(上层和下层)及其方向作用关系的模型来理解。它们之间相互验证、相互作用。这也是社会心理学的两个重要的也是基本的解释水平。

(一)向上模型

向上模型是指社会心态由个体自下而上汇聚而形成的整个社会或社会中的一些群体间弥漫的心境状态。在社会心态的描述中,往往采用社会态度的调查数据来表达。这些数据一般是一个量尺分数加总平均后得到的均值或人群中的累积百分比。通过这些数据,推测某种社会心态表征在社会人群中的共享程度。如果社会成员中的大多数人具有某种社会心态特征,那么可以假设,这种社会心态就会很容易被人们所感知和识别出来。

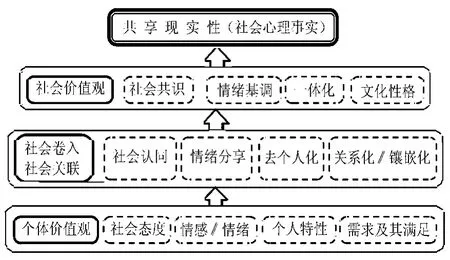

假设个体融入社会的机制可以有四条通路:态度、情感、需求及其满足(感)、个性。个体的融入和汇聚,最终会形成超越个体的共享的心理现实,成为现实社会的有机组成部分。而个体的融入,从深层看,还是一个个体价值观与社会价值观(文化价值观)融合互动的过程,它深刻引导和定向了个体的社会态度、情感、个性和国民性向着社会的共识、社会整体的情绪基调、社会的一体感和归属感、文化性格的一体感的方向发展,并相互强化和调整(参见图1)。

图1 社会心态形成的向上模型

在这里,我们着重讨论社会心态形成的机制——社会卷入与社会关联。如上图所示,我们将个体与社会的联系操作化为四条路径或通路。

1.社会认同

社会认同是个体将自身归属于某个类别或群体的心理过程。研究发现,当一个个体将自我与一个类别建立心理联系之后,就会形成对该类别的认同,并因此与该类别以外的人或其他类别形成积极的特异性,并形成“我们”概念。个体所认同的类别被称为内群体,而其他类别被称为外群体。这一个体与类别建立联系的心理过程被称为“自我归类过程”。

这种通过自我归类而形成的身份认同过程一般会带来两种心理效应:其一,成员身份的原型化。当个体经过自我类别化,建立了与群体的心理联系之后,往往以为自己具备内群体成员的典型特征,也认为其他内群体成员也与自己一样,具有典型的内群体成员特征。在很多场合,人们倾向于认为自己是内群体的代表。这被称做“自我刻板印象化”。其二,内群体偏好(即“喜欢我们自己”效应)和群体自尊的提高。形成“我们感”以后,就会很盲目地喜欢内群体成员。其逻辑是“是我们的人,就是可爱的人”。群体成员往往看不到本群体成员身上的缺点、错误,即便看到了也尽可能为其辩解,进行外部归因,形成为本群体服务的归因偏误。相反,对外群体也会形成归因偏误,在对立的情况下,经常会对外群体的缺点、失败进行内部归因。

社会认同过程使个体与群体或类别建立起心理联系,形成了一体感和我们感,共享着类似的社会心态,并且以这样的心态建立起群体内外的区隔。例如,仇富、仇官的心态往往伴随着人们对与之相对应的“工薪阶层”、“低收入群体”、“弱势群体”、“下层”等模糊的类别认同而生成。

2.情绪感染

情绪是个体心理过程的重要组成部分,也是影响个体态度与行为的重要方面。研究不断证实,情绪可以在个体间传递、蔓延,由此在组织或群体内产生成员共同分享的情绪集合,即群体情绪[7]81-102。情绪感染是指个体或群体通过有意无意的情绪状态和态度行为影响其他个体或群体的情绪和行为的过程。这是因为个体在互动中会自动持续地模仿他人的表情、声音、姿态等,经过情绪的感染,情绪得以传递和复制,进而成为弥散在某一情境或时段的状态。

Barsade和Gibson还提出了“情绪热量”的概念。这是指社会成员将他们自身的情绪或感受带到群体和社会当中,通过不同社会成员之间的交流、酝酿、传递,最后形成超越自身情绪状态的社会情绪,每个社会成员再分享这种情绪。作为个体的社会成员的情绪此时被校正、被去个人化,也被强化,例如巨大的“喜悦”、“振奋”以及“豪迈”“同仇敌忾”等等[7]81-102。这样的社会情绪状态包容和消解了个体情绪,但也重构了个体的情绪,将个别的社会成员与整个社会紧紧联系在一起。情绪感染涉及的心理机制比较复杂,包括模仿—反馈机制、联想—学习机制、语言调节联想机制、认知机制、直接诱导机制等等[8]。

3.去个体化与去个人化

“去个体化”是指个人在群体压力或群体意识影响下,导致自我导向功能的削弱或责任感的丧失,产生一些个人单独活动时不会出现的失控行为。去个体化主要是身份的隐匿导致的责任模糊化。在身份不辨的情况下,个体受到外界约束、评价、规范的压力减小,对自我的责任感减弱。去个体化在集群行为中出现较多。

“去个人化”是指当个体融入一个社会群体,感受到个体与其他社会成员同心同德,就会形成一个“大我”或“群体之心”,个体的差异性就会消失。这是社会认同,特别是自我类别化的一个心理产物。去个人化使个体保持与群体或集体的一致性,并不一定出现责任扩散的行为,反而可能因此增强群体的责任感,更好地实现群体目标。

“去个性化”与“去个人化”在有些场合会交织在一起。但是仔细分辨,还是可以看到二者在机制上的差异。

4.关系化与镶嵌化

“关系化”过程是在中国传统社会所特有的,个体通过以亲属关系为蓝本、以尊尊亲亲为相处原则的交往而形成“自己人”感的过程。这一过程或是在先赋性亲属关系体系中按照“差序格局”保持或中断关系;或是非亲属关系中,透过交往而建立拟亲属关系,将他人包容进入自我的心理边界之内,从而使“我”与“我们”透过“自己人”概念相互沟通和包容,达到“小我”与“大我”在一些情景下的浑为一体,相反的过程是将他人排斥在自我的边界之外,而使“自己人”与“外人”区分开来。

关系化过程包含着很浓重的伦理道德色彩,在传统社会中,它在资源分配、家庭及亲属关系维护和保持伦理秩序上有着重要的功能。但是,“关系化”的“我们”(即“自己人”)概念的几个特点,不能适应现代契约社会中“我们”概念的内涵。首先,包含在自我边界内的自己人,是被安置于上下尊卑的差序格局之中的,与个体自我的关系不是平等或同质的。因而,个体之间必然是远近亲疏各不相同。其次,“自己人”边界中包含哪些人,依赖于个体自我的选择。少则只有自己一个,多则包括家人、邻居、朋友、同族、同乡、同事,再多包括国人甚至人类。尽管个体有可能通过修身的引领,从齐家治国到平天下,完成从“小我”到“大我”的升华,但是,一旦社会文化情境发生变化或者个体道德修养不够,那么,个体的自己人范围就会很小,无法保证与他人合作共事。其三,包含在自己人边界内部的人,并不是以与个体形成共同感情、共识或共同利益为必要条件,而是被动地“被包含”。因此,“自己人”并不以共识为基础。这样的“我们”概念,主要是在责任、信任和亲密情感上形成与“外人”的区别,主要功能并不在形成共有的一体感上。

通过关系化的途径,个体会将自身与差序格局中的一个层圈的人和感受联系起来,形成某种“自己人感”,并将自身所选定的层圈与其他层圈区分或对立起来。层圈中的人并不都具有同质性,并不必然具有相同利益、目标和感受。这就是关系化与社会认同的类别化机制的不同之处,是一个更具有中国文化特色的社会联结机制。

所谓镶嵌化,是指在同一社会结构中每个成员的功能是无可替代的,既不是因同质而形成的类别群体,也不是其中一个成员以自己为核心对其他成员的包容,即通过“关系化”来凝聚的群体,而是由于一个共同的目标,各自为实现共同目标提供必要的、独特的贡献而结成的共同体。所有的成员对这个共同体来说都是独一无二的、缺一不可的。因而,所有成员都必然相互依赖,有机结合。当所有成员无论贡献大小都不可或缺时,成员的平等性就可以得到保证。这样的“我们”构成机制其结果就是一种“和而不同”、“多元一体”的状态。就像拼图中的每一块图板和整幅图画的关系,缺少任何一块,就不能完成整幅图画,因此称之为镶嵌化“我们”感形成的机制。中国传统文化虽然不是一种强调契约权利的文化,但是却是强调整体与个体关系的文化。整体性思维为镶嵌化的“我们”概念的形成提供了一定的条件。

(二)向下模型与互动模型

当某种社会心态逐渐形成后,它就会作为一个整体自上而下影响个体和群体的社会心态,这就是向下模型。由于具有整体性的力量,这种社会心态对个体心理与行为的影响比较大。正如社会心理学家麦独孤1920年已经深刻指出的[9]:

社会整体在任何时候都拥有一些非源于组成该社会的各个体的明确特性;而这些特性又使得社会整体以一种非常不同于社会个体间彼此互动的方式对个体起作用。进一步讲,每一个体,当其成为某一群体成员时,就会展现出某些潜伏的或者潜在的只要置身于该群体之外时便不会展现的特性或者反应方式。所以,只有把个体作为总体生活的元素来研究,我们才可能发现这些个体的潜能。也就是说,社会整体也有自身的独特性,是一个实在的整体,在很大程度上决定了其组成个体的本质和活动方式;社会整体是一个有机的整体。社会拥有心智活动,这种心智活动并不是组成社会整体的各自独立单位的心智活动的简单加总。

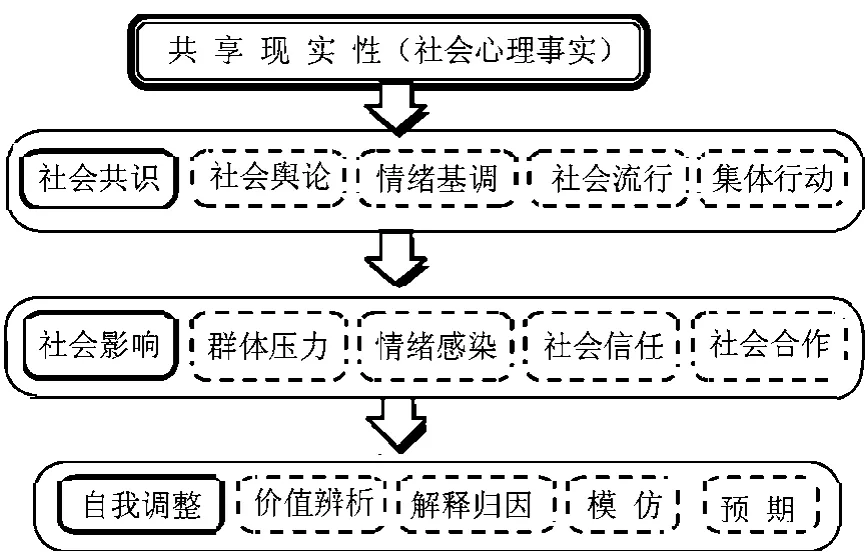

我们可以用以下示意图予以说明:

图2 社会心态形成的向下模型

向上模型与向下模型的结合,就可以视做个体与社会层次之间的互动,而上下互动则建构出整个社会的心智活动——社会心态,从而个体的心智活动本身亦得到社会性的解释。

向下过程中重要的通路是社会影响,包括服从、依从、从众、合作等过程。而自我调整则衔接了个体的心理(包括深层的价值观和信念等),从而形成向上的过程,最终成为一个互动的环状关系。在社会变迁剧烈、不确定性增加的情况下,个体保持与社会群体的一致性是获得安全感和稳定感的重要策略,然而,个体不能简单地服从社会,需要对其作出解释和判断,因而价值辨析、归因解释就是不可或缺的过程。在此基础上个体还会作出自己的预期,来调整自己的内心和行为策略。

四、核心机制与效应

(一)社会心态的机制

探讨心理机制,一般可利用机械因果模型来系统化变量之间的关系。机械因果模型是解释现象的控制机制、中介机制和调节机制的模型。其中,控制机制是导致现象发生的原因变量。中介机制是前因变量与后果变量的中介,也就是前因变量对结果变量的关系建立,必须通过中介变量时,中介变量才成为必要的因素。前因变量直接导致中介变量,中介变量导致结果变量。当控制机制可能产生不同的后果时,便需要调节机制决定相同的前因变量会在何种条件下产生哪种效果。调节机制可以调节控制机制与中介机制的关系,也可以调节中介机制与现象之间的关系。

在以往的研究中,人们已经发现了社会心态的一些机制。例如,“心理和谐”状况可以成为社会比较、核心自我评价及生活满意度的中介机制[10]。“心理和谐”作为自我和谐、人际和谐、社会和谐和人与自然和谐的总和,反映了中国文化传统心理对社会心态形成必不可少的因素。社会比较等因素要透过心理和谐的水平才能影响生活满意度。中介机制有可能是思维方式、价值观、自我构念等等。调节变量有可能是一些心理变量,例如,预期的高低、社会身份认同的强弱、自尊水平的高低、成就动机的强弱等等。同时,调节变量也可能是一些人口学变量,例如,性别的不同、收入的多少、社会经济地位的高低、文化程度的水平、居住条件的好坏、消费偏好等等。这些调节机制,可能调节了控制机制与中介机制的关系,使得二者的关系随着调节变量的水平而出现变化。

(二)社会心态的效应

社会心态的形成过程会带来一定的社会心理效应。有几种是较为典型的,可简单归纳如下:

1.汇聚效应

汇聚效应是指,当社会中持某一种社会态度或观点的成员,经过各种媒体的沟通交流,逐渐形成共识,会形成一种超越个体社会态度或观点的整体力量。即,部分之和大于简单加总。汇聚的过程可以是滚雪球式的(时序性的),也可以是聚集式的(同时性的),还有可能是二者混合式的。在重要的社会事件发生时,不仅在空间上人们会汇聚在一起而且在社会态度上人们也会汇聚在一起,从而形成一种共同的呼声和强烈的要求,进而导致较为一致的集体行动。

2.多数人效应与少数人效应

多数人效应通常也称为从众效应,是指当个体受到群体中多数人的影响(真实的或想象的压力),会怀疑并放弃或改变自己的观点、判断和行为,朝着与群体大多数人一致的方向变化的现象。从社会认同理论的角度来看,个体在某个群体情境下成为判断和意见的少数人,因而也可以称为“少数人效应”。从少数人效应的角度看,从众是一种与他人保持一致的行为,但是其动机并不是一种压力导致的自我怀疑,而是维护群体、认同群体的动机使然。

无论从哪个角度来看,日常生活中发生从众现象的情况极为普遍。从众让人们感觉是便捷的(他人的选择肯定是有道理的)、安全的(法不责众)、有力量的(人多势众)。从众是社会心态传播和形成的重要机制,也是常见的心理现象。

3.群体极化效应

群体极化指在群体中进行决策时,人们往往会比个人决策时更倾向于冒险或保守,向某一个极端倾斜。特别是在阐述论点时,当一些人面对挑衅或者群体中冒险人数占多数时,态度或者作出的决策会变得更为冒险甚至激进(冒险偏移)。在某些情况下,如果群体中谨慎保守人数占多数,作出的决策就比个人更保守,群体决策偏向保守一端(谨慎偏移)。在更多的情况下,群体观点比起个体的观点更容易偏向冒险的一端。

一方面,群体极化能促进群体意见统一,增强群体内聚力和形成群体较为一致的行为。另一方面,它能使错误的判断和决定更趋极端。群体极化更容易在一个具有强烈群体意识的群体内产生。在一定的社会态度和心理定势的影响下,人们经常有一些特殊的视角或者立场来对待事物,而这个视角或立场一旦确定,大家就很容易沿着同一方向提供更多的论点,去强化和证明这些观点的正确性。其结果,群体的意见就会变得更为激进、更为极端,而与群体中的每个人当初的想法相去甚远。

此外,在人际沟通中,存在着“言即信”效应,社会成员听到别人相信什么,通常就会调整自己的立场以符合主流方向[6]257-276。而持不同看法的人容易保持沉默。

4.群体参照效应

群体参照效应是相对个体参照效应而言的。它是一种在认知过程中,选择所属内群体的信息作为自我定位的参照对象而形成的对个体心理的影响。大量的研究结果表明,人们在一些模糊情景下,会很自然地选择与自己相同特质的人进行比照。例如,年龄、性别、教育程度、收入、消费水平、经历、国家/文化、价值观念等等[11]。

5.皮格马利翁效应

“期望”是在预想基础上形成的一个指向这一预想的动机。当人们对后果有期望或期待时,就会引发某种行为,这被社会心理学家称为“自我实现的预言”。社会心理学家罗森塔尔把它命名为皮格马利翁效应。

为什么会出现皮格马利翁效应呢?心理学家发现,预期可以通过自我暗示或他人暗示形成自我激励或他人激励,对激发与调动潜在的能力起到一定的作用。罗森塔尔研究中的小学生们被试,因为被研究者贴上“含苞欲放的花朵”标签后,老师们就会对他们形成比较高的期望,从而不知不觉地对他们作出鼓励、帮助的举动。最终,这些被随机选出的孩子,因为被贴上的标签,就真的“绽放”了。如果一个社会中多数成员对自己的未来充满信心,必然会心态积极,将自己的心智力量指向工作和生活,朝气勃勃,就可以不断克服困难,勇往直前,最终实现自己的预期。

社会心态的形成机制较为复杂,而我们对其研究的成果还相对较少。尽管相关的经验研究已经有了不少积累,但是理论上的探讨还远远不够。这正是我们的研究所期望攻克的学术难题。

[1]杨宜音.个体与宏观社会的心理联系:社会心态概念的界定.社会学研究[J],2006,(4):117-131.

[2]ECHTERHOFF G.Shared Reality Theory[G]//LANGE PAM V,KRUGLANSKIAW and HIGGINSE T(Eds.).Handbook of Theories of Social Psychology[M].Los Angeles:Sage Publications,2012:180-199.

[3]HARDIN CD&HIGGINSE T.Shared Reality:How Social Verification Makes the Subjective Objective[G]//In HIGGINSE T&SORRENTINO R M(Eds.).Handbook of Motivation and Cognition:The Interpersonal Context(Vol.III).New York:Guilford Press,1996.

[4]SHERIFM.The Psychology of Social Norms[M].New York:Harper&Row,1936:91-92.

[5]ANDERSEN SM&CHEN S.The Relational Self:An Interpersonal Social Cognitive Theory[J].Psychological Review,2002,109:619-645.

[6]ECHTERHOFFG,HIGGINSE T&GROLL S.Audience-tuning Effects on Memory:The Role of Shared Reality[J].Journal of Personality and Social Psychology,2005.

[7]BARSADE SG,GIBSON D E.Group Emotion:A View from Top and Bottom[G]//Neale M A&MANIX E A(Eds.).Research on Managing Groups and Teams.Stamford,CT:JAIPress,1998.

[8]杨颖.东西方文化下群体识别能力的差异比较及其与认知方式、主观幸福感的关系[D].北京:北京师范大学心理学院博士论文,2012.

[9][比利时]杜瓦斯·威廉(DOISEW).社会心理学的解释水平[M].赵蜜,刘保中,译.北京:中国人民大学出版社,2011:3.

[10]张玉柱.职业成熟度、心理控制源对大学生择业焦虑的影响[J].中国临床心理学杂志,2012,20(1):99-101.

[11]张海钟,张鹏英.一种特殊的自我参照效应:群体参照效应[J].宁波大学学报:教育科学版,2011,33(2):39-43.

A Tentative Study on the Psychological M echanism of the Formation of Social M entality and Its Effect

YANG Yi-yin

(Institute of Sociology,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100732,China)

This article explored several theoretical questions in the study of socialmentality.To begin with,it demonstrated the characteristic of“shared reality”of socialmentality.Next,it brought forward the theoreticalmodel of socialmentality——upwardmodel,downwardmodel,and interactivemodel——and elaborated the important variables concerned in the interactivemodel of socialmentality,such as“social identity”,“emotional contagion”,“de-individuation”,“de-personality”,“guan-xilization”,“embedization”.Eventually,the paper analyzed the coremechanism and psychological effectof socialmentality on the basis of the previous analysis.The psychological effect of socialmentality includes“convergent effect”,“majority influence”,“minority influence”,“group polarization”,“group-reference effect”,“Pygmalion effect”.

socialmentality;shared reality;the psychologicalmechanism of social psychology;the psychological effect of sociaty.

C91-0

A

1009-1971(2012)06-0002-06

[责任编辑:郑红翠]

2012-08-28

杨宜音(1955—),女,浙江余姚人,研究员,博士,从事社会心理学研究。