当代中国人的社会参与研究述评

王兵

(中国社会科学院社会学研究所,北京100732)

社会参与是指社会成员以某种方式参与、干预、介入国家的政治生活、经济生活、社会生活、文化生活以及社区的共同事务,从而影响社会发展的过程。一般来说,社会参与这一概念具有三方面的核心内容:第一,社会参与是在社会层面进行的;第二,社会参与是与他人联系在一起的;第三,社会参与是体现参与者价值的。

实际上,在一个发展完善和稳定的公民社会当中,公民对于各种社会事务的积极参与具有十分重要的意义。其原因就在于:首先,它能够使社会公众真正成为处理自己相关事务、推动社会发展的主体,而不是只被看成工具或手段。通过积极和有效的社会参与,公民的公共意识可以得到强化,从而提高人们在社会生活中的自主意识和自主空间。其次,社会参与可以动员、组织、支持和推动公民采取行动,自己解决相关的发展问题,形成以社区或其他行动场所为载体的自治机制,将社区性的或某一活动范围内的公共事务交由成员自己来治理。可以通过各种公益性民间组织的培育,执行过去由政府执行的某些公益性职能,从而形成对政府机制的制约和补充。例如,社会参与可以在教育、扶贫、妇女儿童保护、环境保护、下岗工人再就业以及人口控制等方面发挥更为积极的作用。第三,社会参与可以发挥渠道的作用,通过这种渠道,公民可以进入到更大的宏观决策领域当中。第四,社会参与可以在促进政府机构改革与政府职能转变、促进与社会主义市场经济相适应的新型伦理道德体系的形成等方面发挥重要的作用[1]。

作为一个公民社会,广泛的社会参与是其基本特征之一。但在以往的传统中国社会当中,其“强国家弱社会”的基本特征基本上消除了公民社会的存在。目前,在从传统向现代社会的转型过程当中,中国的公民社会也处于发育和形成过程当中。在此背景下,各种形式的社会参与在中国也方兴未艾。因而,我们有必要关注和研究社会参与的现状及其未来发展趋势。

此外,近年来,许多重大事件的出现和发生更是催生了中国公民社会的成长。尤其是2008年的汶川大地震。在汶川大地震期间,中国民众的公民意识被强有力地唤醒,出现了志愿者“井喷”的现象,出现了企业、公民的自发捐赠热潮,出现了非政府组织大量奔赴灾区与政府齐心协力从事救援和灾后重建的感人场景,出现了新闻媒体和网络媒体勇于挖掘事实真相敢于进行舆论监督的亮丽表现。因而,有人认为,2008年是中国公民社会的元年,是中国志愿行动的元年[2]。

一、中国社会参与的一般状况

2011年,中国社会科学院社会学研究所、社会科学文献出版社联合发布了2012社会蓝皮书《2012年中国社会形势分析与预测》。蓝皮书指出,与城市化进程相伴而生的应该是公民现代性的增强。而公民现代性的重要组成部分是公民广泛的社会参与行为,特别是通过参与社会团体实现制度化、组织化的社会参与。然而,调查显示,虽然中国的城市化已经步入快速通道,但是城市人口的增加和城市规模的扩大并没有带来公民社会的发展[3]。

在城市受访者中,只有4.5%的人参加了民间社团(包括志愿者组织、业主委员会、环保组织等)。而在农村,参加民间团体的比例更低,仅为1.7%。数据还显示,随着原有乡村社会结构的瓦解,以亲缘和地缘为基础的社会团体(例如宗亲会和同乡会)也在逐渐缩减。比如,在城市,只有1.6%和4.5%的受访者表示参加了宗亲会和同乡会;而在农村,这一比例也只有2.6%和3.6%。此外,当问到今后是否打算参加民间团体时,16.5%的城市受访者给出了肯定的回答。

该调查也发现了中国目前社会参与的一些新的特点。首先,随着高等教育的普及,以同学关系为基础而发展起来的校友会成为众多受访者社团参与的首选。尤其是在城市,有22.2%的受访者表示参加了校友会,29.8%的受访者还表示今后会继续参加或者打算参加校友会。此外,各种联谊组织(例如文体娱乐团体、互联网团体)也开始成为人们社团参与的重要载体。有10.8%的城市受访者表示参加了联谊组织,17.8%的受访者表示今后会继续参加或者打算参加联谊组织。

由此,对于中国目前的社会参与状况,我们可以得出一些基本结论。首先,目前中国公民总体的社会参与水平并不高。其次,在各种形式的社会参与中,同学会和联谊组织是人们采用最多的社会参与形式(尤其是对于城市居民而言)。

二、有关社区参与的研究

社区参与泛指社区成员参与社区公共事务和社区公共活动、影响社区权利运作、分享社区建设成果的行动与过程。参与社区活动是社区成员共同的行为规范、生活方式和社区意识形成的重要途径。社区参与有助于强化人际关系的持久性和社群网的联结度,进而提升人们的社会归属感和社会认同度[4]。

杨宜音对于北京城市社区居民的社区参与进行了研究。这成为近年来有关社区参与的一项相对比较规范的研究。其相关研究分别涉及社区类型的划分、社区参与的类型,以及不同类型社区居民的不同参与特征等方面[5]。

(一)社区类型的划分

首先,从基本的社区存在事实出发,该研究首先把北京的社区类型划分为三类。这三类社区分别是传统胡同社区、单位宿舍大院社区和新型商品楼小区。在这三类社区当中,胡同是北京古都风貌的一个典型代表。1949年新中国成立之后,政府机关的家属住宅院遍布京城,与胡同构成了北京住宅在20世纪90年代以前的鲜明特征。而在20世纪90年代以后,拔地而起的城市高档商品楼小区相继出现,成为人们新的住宅形式。

(二)社区参与的类型

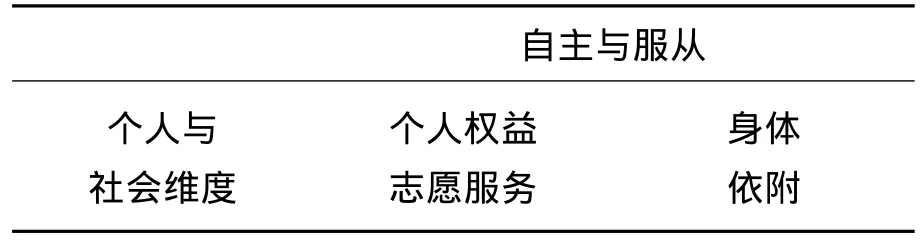

社区参与方式从性质上可以划分为两个维度:“个体—社会”和“自主—服从”,我们可以以此来界定参与的性质和类型。

表1 社区参与的类型

(三)社区参与的特征

社区居民的社会参与是嵌入在他们对于理想社区的表征过程当中的。杨宜音的研究发现,北京城市居民对于理想社区的社会表征包括了社区环境、社区理念及社区参与这三个主要方面。

进一步分析发现,三类社区居民在社区环境方面的看法和要求上并没有本质上的差异,但在反映社区的社会心理意义的社区理念与社区参与两个方面差异显著。相比于商品楼房社区居民,平房社区和单位楼房社区居民在身份认同上包含了更多的上下尊卑的意味,在社区参与上也更多表现为被动卷入,即在一定程度还是依赖于自上而下的行政力量。而对于商品楼房社区居民而言,随着房地产及物业管理市场化的不断推进,由于行政主导与推动的管理理念正在淡出,取而代之的将是以公共契约精神和群体维权意识为特征的管理理念。因而他们在身份认同上包含了更多的平权意味,并在社区参与中较为积极主动。

在有关社区参与的具体研究的基础上,杨宜音还探索了公共空间、市民社会形成的可能问题。例如,在商品楼小区的居民参与中,强调自下而上、契约意识、权利意识、程序和规则。这是公共参与的必要条件。而在单位家属院社区的居民参与中,由于主要是以服从国家动员的机制形成的参与,因而,往往强调公共利益甚至是国家利益。这是公共参与的另一个条件,即关注公共事务和公共利益。这两个条件——契约和公共的共同出现应该是公共领域的公共参与的充分必要条件。因而,她的研究也成为为数不多的从实践上升到理论层次的研究之一。

三、有关奥运参与的研究

2008年奥运会举办前后,由中国社会科学院社会学研究所“转型时期社会心态研究”项目组与挪威科技大学合作进行了国际合作项目“奥运会对主办国国民社会心理的影响”,其中一部分内容就涉及北京市民的奥运的参与情况[6]。该研究采用问卷调查的方式,在北京奥运会的之前两个月和之后的两个月,分别在北京市抽取6个和5个社区进行了配额抽样的入户调查,调查员是受过训练的心理系学生。调查关注的问题是,民众对奥运会有多大程度的卷入和参与,关注的内容是什么?媒体、社会组织的影响有多大?奥运会是否在一定程度上改善了民众参与的程度和方式?

研究发现了一些比较有意思的结果:

(一)关于参与类型

从公众对于奥运的卷入程度来看,可以把公众参与分为关注、交流与表达以及行动这三种类型。其中,“关注”信息获取的单向过程,属于低度卷入的公众参与;“交流和表达”包含信息和意见交换的过程,属于中度卷入的公众参与;行动则是真正参加行动,属于深度卷入的公众参与。

1.低度卷入的公众参与——关注

综合两次调查的结果发现,被访者总体对北京奥运会各方面都表现出非常浓厚的兴趣。其中,最为关注的方面包括“中国代表团的奖牌数量”及奥运会的“开幕式、颁奖仪式、闭幕式”盛况。

具体的关注项目包括三个方面:(1)对于奥运会附带内容的关注,包括新科技、中外文化差异、中国文化特色、民众参与情况、外媒的评价、中国人对外国人的态度、奥运会期间环境改善的状况等;(2)对于奥运会比赛内容的关注,包括中国代表团获得的奖牌数量、开闭幕式及颁奖仪式、中国运动员的拼搏精神、比赛过程、破记录等;(3)对于明星花絮的关注,包括各国运动员、裁判、教练的趣闻轶事,以及明星运动员的比赛成绩等。

结果表明,民众在奥运会前后最为关心的都是比赛内容。

2.中度卷入的参与——交流与表达

研究发现,奥运后调查的所有的活动参与度都比奥运前有所提高。这表明,总体上奥运会事件确实促使民众更多地卷入其中。从奥运前与奥运后两次调查中关于奥运参与的回答来看,除了与网友讨论没有显著差异以外,被访者在参与媒体组织的活动、参与热线电话、参与手机短信活动和向有关部门提意见建议等方式的参与程度都较奥运前有了显著的提高。

3.深度卷入的公众参与——志愿者活动

研究发现,在2008年奥运会举办期间,许多以前从未有过志愿者经验的人都加入到志愿者的服务当中。调查同时对个体在日常生活中参与其他类型的志愿者活动的频率进行了比较分析,发现奥运志愿活动的参与情况与其在日常生活中对其他类型的志愿活动的参与情况呈正相关。即那些在平常就经常参加各类志愿活动的个体,在奥运会的时候也更容易成为奥运志愿者。

(二)关于奥运关注的渠道

我们可以将人们信息获取的方式分为四个类别:传统媒介(包括电视、报纸和广播),人际传播(包括家人、朋友、单位同事或同学、一般社交场合),现代媒介(包括户外广告或社区公告栏、互联网、手机短信),直接获取方式(包括参与奥运活动、亲临现场)。

分析发现,在社会重大事件的宣传与传播过程中,传统的传播方式占据主要位置,其中以“传统媒介”传播方式为主,并辅以“人际传播”;在奥运前,“现代媒介”和“亲临现场”的方式参与较少。此外,各种媒介传播的影响作用之间存在着差异。

研究也发现,教育程度和年龄对信息获取途径也会产生一定的影响。总体来说就是,教育程度低的居民对各种媒介的有效使用程度均显著低于教育程度较高的人(特别是以互联网、手机短信、户外广告和社区公告栏等为代表的现代传播方式)。其中,小学和初中教育程度的人使用现代媒介的频率是最低的;而高中毕业生对其使用的频率处于中等水平;最经常使用这些方式的是大专以上学历的人群。

此外,不同年龄的人群在传播媒介的使用上也有差异。具体表现为,随着年龄的增长,现代传播媒介使用频率显著减少。50岁以上的人比年轻人使用人际传播的频率要低。

(三)关于公众参与的促发因素——社区或单位组织

研究表明,公众对社区和单位所组织的活动的参与度最高。奥运前后,群众积极对待社区组织和单位组织的奥运相关活动,选择愿意参与单位组织的奥运活动的比例为63.57%,选择“主动参与”单位组织的活动的达到了38.38%;选择愿意参与社区组织的奥运相关活动的有69.77%,其中“主动参与”的比例达到39.03%。这进一步说明,单位和社区这两个组织在聚集民众参与国家重大事件时具有重要的能动作用。

(四)关于公众奥运的参与动机

奥运会对中国人到底有什么样的意义?民众认为的奥运会的价值是什么?

研究表明,认为奥运会最重要的意义是使自己能够“见证重要的历史时刻”,得分最高;其次是有机会能够“向外国朋友展示中国人健康乐观的形象”、“近距离感受中国运动员夺取金牌的辉煌”、能够“为中国的大事出一点力”和“近距离欣赏高水平的体育赛事”。此外,也有人认为,通过北京奥运会“近距离为中国运动员加油鼓劲”、“更多地了解其他国家的文化”和“获得一次非常难得的人生经历”。

研究发现,公众对于国家的重大事件存在着比较高的参与动机。在大众媒体和人际传播的影响下,在社区或单位的组织下,会有越来越多的人由低度的关注到交流表达,再到最终的行为参与。在此过程中,比较关键的问题在于,公众的参与需要相应的组织形式,这样才能使人们将关注、交流、参与的意愿变为行动。因而,今后我们需要发展健康的民间社会组织,引导民众关注社会和国家的重大事件,把个人角度的关注与国家角度的关注结合起来。只有这样,我们才能增强社会凝聚力、培养社会的合作精神。这实际上也是北京奥运会留给我们的宝贵财富。

(五)有关中国式社会参与特征的理论探讨

非常值得一提的是,在有关社会参与的研究中,也有关于目前中国社会参与的核心特征的理论探讨。

在对于北京市民的奥运参与进行研究的过程当中,在与挪威科技大学合作进行国际合作项目“奥运会对主办国国民社会心理的影响”的过程中,中国社会科学院社会学研究所“转型时期社会心态研究”项目组对中国式社会参与的特征进行了理论探讨[7]。通过广泛的文献检索,该研究首先指出,一般来说,存在着两种形式的社会参与:权威式参与和公民式参与。其中前者主要是指基于命令的参与。一般来说,在传统的等级制或独裁制社会当中,这种参与形式比较普遍;而公民式参与主要是指基于公民的个人动机或公民责任的参与,一般来说,在市民社会或个体主义社会当中,这种参与形式非常普遍。

然而,如果稍微考虑一下当代中国社会参与的现状,我们就可以发现,实际上上面所提到的这两种参与形式都不适合当代中国的社会政治情景。为此,该研究提出了第三种形式的社会参与,可称为“政府驱动式参与”。与前两种参与不同的是,这种形式的参与是建立在政府的要求和普通民众的志愿卷入的互动基础上的。

就北京奥运来说,当北京准备申办2008北京奥运会并且在申办成功之后,政府都在组织民众的志愿服务,而且利用媒体来招募志愿者。同时,政府也要求各机构要对于奥运会的成功举办作贡献,并且把相关的措施作为政治任务。而在这一系列过程当中,民众的志愿行为也被积极调动起来了。因而,北京市民的这种奥运参与就成为一种极其典型的“政府驱动式参与”。

四、有关社会参与的测量

实际上,有关社会参与的经典测量并不多见。大部分有关社会参与的测量都是针对各自的研究编制相应的测量/调查项目。这些项目一般相对来说比较具体而有针对性,因而也同时造成其可推及性较弱。

也有研究采用开放式的研究方法。比如,在“重建的公共空间:社区公共参与研究”的课题研究当中,研究者就采用了《社区居民生活情况调查》,其中对于社区参与的研究就只是采用了“关于社区及社区参与,您还有什么想说的”这样一个极其开放式的问题。经对问卷调查所获得的质性文本进行分析,发现各社区居民对理想社区的社会表征均涵括了社区环境、社区理念及社区参与这三个主要维度。三类社区居民在社区环境方面的看法和要求没有本质上的差异,但在反映社区的社会心理意义的社区理念与社区参与两个方面差异显著。具体而言,相比于商品楼房社区居民,平房社区和单位楼房社区居民在身份认同上包含了更多的上下尊卑的意味,在社区参与上也多表现为被动卷入,即在一定程度还是依赖于自上而下的行政力量。而对商品楼房社区居民而言,随着房地产及物业管理市场化的不断推进,由行政主导与推动的管理理念正在淡出,取而代之的将是以公共契约精神和群体维权意识为特征的管理理念。他们在身份认同上包含了更多的平权意味,并在社区参与中较为积极主动。

在北京市社会科学院所进行的“北京市选民选举心态和参与行为再研究”课题研究中,有学者对于测量选民的参与行为进行了一定的探索与研究[8]。总体来说就是,在测量选民与代表的互动程度时,他们主要设计了两个指标:(1)选民在过去三年中是否见过本选区选出的上届人大代表?(2)选民能否回忆起上届人大代表为本选区居民提过提案或办过实事?在测量选民参选的积极性时,他们根据其动机分为两类:(1)投票动机为“希望选出真正代表民意的人大代表”的选民,他们同时将这些选民定义为具有积极型投票动机的选民;(2)投票动机为“例行公事,行使自己的权利”、“随大流,什么都没想”、“不去不行,只好去了”等的选民,他们将其定义为具有消极型投票动机的选民。从这些测量手段出发,他们的研究也发现了一些有意义的结果,其中最重要的一条结论就是:人大代表与选民的互动将会显著地影响到选民投票的积极型动机比例。

五、社会参与的未来发展趋势

随着中国公民社会的发展和逐步完善,社会参与必定会日益发达。我们认为,未来中国社会的社会参与会表现出三个特点:(1)参与程度会越来越高。在中国社会科学院社会学研究所所进行的“2012年中国社会形势分析与预测”的研究中,我们看到,当问到今后是否打算参加民间团体时,16.5%的城市受访者给出了肯定的回答。这一比例要大大高于城市受访者目前实际参加民间团体的比例。由此可见,如果提供更多的参与渠道,建立更有效的激励机制,可以相应地激发公民的社会参与热情,提高其社会参与的积极性。(2)参与形式日益多样化。随着互联网的快速发展,网络社会正在向中国走来。网络社会的到来,也为公众的广泛参与提供了新的路径和手段。因而,通过网络进行社会参与会越来越普遍[9]。(3)参与群体多样化。参与群体会更加多样而且丰富[10]。

[1]萧延中.社会参与和公民意识觉醒课题报告[EB/OL].http://www.ccpg.org.cn(城市社区参与与治理资源平台),2009-08-18.

[2]郁建兴,周俊.中国公民社会在参与中成长[EB/OL].http://www.china-review.com(中评网),2011-04-15.

[3]王旭芳.2012《社会蓝皮书》:公民的社会参与总体水平仍较低[EB/OL].http://www.cssn.cn(中国社会科学网),2011-12-23.

[4]肖瑛.社区建设研究综述[G]//中国社会学年鉴2002—2006.北京:社会科学文献出版社,2007:39-47.

[5]杨宜音,张曙光.理想社区的社会表征:北京市居民的社区观念研究[J].社会心理研究,2007,(1):12-28.

[6]饶印莎.重大事件的公众参与:以2008北京奥运会为例[G]//王俊秀,杨宜音.2011社会心态蓝皮书.北京:社会科学文献出版社,2011:200-208.

[7]YANG Y,CHEN M,CHEN W,et al.Effects of Boundary-permeated Self and Patriotism on Social Participation in the Beijing Olympic Games[J].Asian Journal of Social Psychology,13(2):109-117.

[8]高勇,雷弢.互动行为与选民动机:一项关于选举的定量研究[J].甘肃行政学院学报,2010,(1):80-84.

[9]汪玉凯.网络社会与公民参与[EB/OL].http://www.hexun.com/(和讯),2012-04-02.

[10]王莉莉.中国老年人社会参与的理论、实证与政策研究综述[J].人口与发展,2011,17(3):35-43.