灾难情境下的社会心态研究

——“生物—心理—社会”研究思路与方法

应小萍

(中国社会科学院社会学研究所,北京100732)

·社会理论与社会建设·

灾难情境下的社会心态研究

——“生物—心理—社会”研究思路与方法

应小萍

(中国社会科学院社会学研究所,北京100732)

从“生物—心理—社会”的视角全面地探讨灾难情境下的人们的社会心态变化规律及其特点有一定的学术价值。生物学视角的研究成果表明,灾难后的心理行为变化源于人类前额叶的高级认知控制功能受到应激影响的条件下转变为由杏仁核所主导的快速情绪反应模式。心理学视角的研究分析认为,灾难后的心理行为变化可看做进化心理学和精神分析理论双重意义上的心理原始化过程。社会文化视角的分析认为,灾难后的心理行为变化可看做一种社会文化心态模式从“平时状态”向“灾难应急模式”的转换。这三个视角的研究分析既有内在本质的联系,也遵循各自不同的逻辑,只有将这三个视角结合起来考虑,我们才能获得对于灾难后社会心态变化的全面认识。

灾难;多学科交叉;社会心态;应激;心理原始化回归

与在日常生活环境相比,人们在灾难情境下的行为和心理会表现出很大的不同。以2008年发生的“5·12”汶川大地震为例,已有的研究发现,有许多平时不太关注国家大事的青年人在地震后以空前的热情投入到支援灾区奉献爱心的活动中[1];而与此同时,也在网络上出现了许多过激的甚至是攻击性的言论[2]。

包括社会心理学在内的各个心理学科关于人类心理与行为基本规律的知识的主要来源是普通心理学,而普通心理学的主要研究对象是身心健全且处于正常状态下的人。因此,目前心理学研究所揭示的大部分心理现象和规律,都只有在人们处于较为理想的常态下才能够成立,而一旦进入应激性的紧急状态,则这些规律就难以再有效地保持其普适性。例如,工程心理学领域的研究,在某些极端的情况下(如火灾),像疏散门的开关方向这样一个看似无关紧要的设计都有可能导致致命的后果。有真实的现场调查发现,人们在火灾中试图开门逃生时因无法推开门而最终丧失生命,而那扇致命的门其实是可以被轻易地拉开的[3][4]。

这个简单的例子说明了人们在灾难情境下的心理与行为与其在日常生活状态下会有多么大的不同。探讨和研究人们在灾难状态下的心理和行为变化过程,不但能够丰富我们对于人类心智在不同情境下的适应性功能的理解,而且还能为灾难状态下的应急管理提供重要的理论指导。

当代社会学和社会心理学、文化科学、实验社会心理学、认知神经科学,以及心理健康学科的研究思路、研究方法和研究成果为我们从多学科多视角研究灾难后的心理行为变化,特别对灾难情境下的社会心态的变化规律开展交叉学科研究提供了基础和前提。本文试图从“生物—心理—社会”的视角全面地探讨和理解灾难后的社会心态变化及其特点。首先,将在生命科学层面探讨灾难状态下的社会心态变化的心理与神经基础;然后,将在具体的社会心理学层面探讨与灾难相关的心理行为变化及其研究方法;最后,将在宏观的社会历史文化政治层面探讨灾难情境下的社会心态的影响因素。

一、生物学层面:灾难后心理变化的神经科学研究

对于灾难为什么会导致心理和行为的变化以及将导致怎样的变化这个问题,在神经科学领域,目前研究得比较透彻的是应激如何影响前额叶的高级认知功能[5]。早在二战期间,人们就已经发现一些能够在日常训练中具有高超技巧的飞行员会在实战中因简单的失误而坠机[6]。其后的研究发现了两个基本事实:第一,人们在紧张应激状态下难以进行复杂而灵活的思考,但是他们进行简单的程式化操作的能力却不但不会降低反而有所增强[7];第二,紧张应激状态最终是否会减低一个人的高级认知功能与个体对应激情境的主观感受有关,只要个体主观认为自己有能力控制应激情境,即使这种主观感觉纯属个人错觉,那么个体进行复杂高级的认知活动的能力也不会因应激而降低[8]。

研究者随后逐步发展出了适合于在实验室条件下研究应激如何影响脑认知功能的范式[9]。比如,通过反复给予实验动物不良的声、电以及化学刺激,使动物处于持续的应激状态,然后研究者通过各种设计好的认知和学习任务来检测应激状态对于动物的脑认知功能的影响,以及这些影响赖以发生的脑神经原理和机制。由于明显的伦理学原因,研究者不大可能对于人类被试施加过渡的负性刺激来研究其应激后的心理和行为变化。但近期的研究表明,即使是经历诸如观看血腥暴力电影片断或准备在一个公共场合发表演说这样的在伦理上可以接受的较弱的应激情景,人们的脑认知功能也会因应激而发生相应的改变[10][11]。

这些变化可能包括:因对注意和思维的自上而下调控能力降低而更容易受到鲜明的感官信息刺激的吸引;深思熟虑减少而更容易凭一时的情绪冲动做事;思想上更加保守、更容易按照旧有的思考和行事习惯处理事务而缺乏必要的灵活性;形成积极正确的认识的能力降低而形成恐惧条件反射的能力增强;认知纠错能力和对现实的监控能力下降,并且对不适当的行为反应也难以有效及时地抑制;出现吸烟、饮酒、过度饮食、药物成瘾等心理和行为问题的可能性增加;罹患抑郁、创伤后应激综合障碍(PTSD)等精神性疾病风险增加并且有可能加重精神分裂症的症状以及双向情绪障碍的病情。

上述的变化与现场研究中发现的人们在经历灾难后所表现出的心理行为特征是基本吻合的。

首先,由于负责灵活复杂的高级认知活动的前额叶的功能会在应激和灾难之后受到损伤,因此人们往往并不会对事物的各个方面进行冷静的分析,而是更容易仅仅根据事物的表面现象或者一时的情绪冲动就做出迅速的反应。这虽然在某种程度上强化了人们在紧急的灾难状况下做出迅速反应的能力,但同时也造成了灾难后的许多仓促的决定和冲动性的行为。

人们对未完成任务的记忆比已经完成任务的记忆保持的更好,这种现象常被称为“未完成效应”又叫做“蔡格尼克效应”。这就是调动并维持学生积极性的一大重要心理机制,它能够使学生持续关注学习、主动参与教学活动。

其次,经历应激和灾难之后,人们会在思想上更加保守,更加倾向于遵从旧有的思维和行动习惯。如,包括国家民族认同大公无私等传统的价值观念会因灾难而改变[12]。但与此同时,人们也会变得更不宽容,对不同的意见和行为方式会更具攻击性。

第三,心理健康问题会因应激和灾难而引发,包括群体性歇斯底里症在内的社会性精神疾病以及有关的迷信心理和行为也会因灾难而出现[13]。

近年来在灾难研究上,已经开始注重研究真实灾难情境下的人的脑认知功能特点,这极大地弥补了以往的有关研究仅在实验室条件下模拟灾难后的应激状态的不足。比如,四川大学龚启勇教授所领导的研究团队利用功能核磁共振成像技术(FMRI)研究了那些经历过“5·12”汶川大地震,其他各个方面都保持正常和健康的个体。通过记录分析在地震后的第25天处于“静息状态”下的脑活动数据,与未经历严重灾难的对照组人群相比,在经历大地震的个体的脑内,与情绪信息加工相关特别是与压力和焦虑状态及其调节相关的个别大脑区域的激活表现出明显增强的倾向,而整个脑的“默认网络”以及负责情绪调制的神经网络的功能联结强度却均有明显降低[14]。此项研究提示我们灾难会对人类基本的意识状态和保持方式造成深刻的影响,使压力和焦虑情绪成为内在心理活动的主调之一,并使脑认知功能在整体协同能力方面表现出明显的降低。

综上所述,目前研究让我们认识到,灾难状态下的心理行为发生变化的生物学基础与前额叶功能的降低有关,而前额叶的核心功能在于“控制”,前额叶功能的正常运作乃是我们作为理性人和社会人保持良好的控制感的基础和前提。灾难对人们心理行为、社会心态的最主要的影响就在于使前额叶的功能无法正常发挥,因而使正常的心理操作无法有效地实现并使我们失去控制感,因此,灾难后心理行为变化的基调是围绕着“控制感”的缺失与维护这一主题而展开的。

二、心理学层面:灾难情境下的社会心理学研究

尽管我们能够从生物学层面将人们在灾难状态下的心智与脑功能变化理解为从“前额叶的控制功能占主导的脑功能模式”到“杏仁核的情绪功能占主导的脑功能模式”的转移,但纯粹的生物还原论观点并不能为我们认识灾难后的社会心理变化提供全方位的深刻理解。因为在应激和灾难状态下出现的上述的脑功能模式变化甚至在实验动物身上也是成立的,而实验动物(比如老鼠)却远不具备像我们人类这样的复杂的社会能力。因此,从神经科学层面的变化模式上升到社会心理层面的变化模式,虽然此二者之间有着本质的联系和同型的关系,但却仍需要新一层次的研究思路和理论框架。

根据对“5·12”汶川大地震期间的社会心理现象的观察和分析,并基于以往有关重大灾难后民众的心理行为的调查和研究,在经历巨大的灾难之后,人们会出现心理上的原始化回归[15]。在进化心理学的意义上,这种回归意味着个体的心理行为状态会在遭遇灾难之后退回到更加原始的人类心理状态;而在精神分析的意义上,这种回归则意味着个体的心理和思维逻辑会在遭遇不幸后退回到生命发展早期阶段甚至婴幼儿时期的状态。灾难后心理原始化回归假说可以较好地给予诸种灾难后特有的心理行为现象以统一的理论解释,比如灾后的迷信、流言、各种情绪化反应以及对“替罪羊”的攻击等。

灾难后心理的原始化回归假说与前述从“前额叶的控制功能占主导的脑功能模式”到“杏仁核的情绪功能占主导的脑功能模式”转换的生物学理论是一致的。比如,就灾难后迷信倾向的增强而言,它可能与因前额叶功能下降所造成的个人控制感降低甚至缺失以及对这种缺失的心理补救策略有关,也可能还与因前额叶功能下降所引发的诸种心理疾患,特别是幻觉的产生有关;但生物学层面的解释并不足以预测和解释全部在心理层面发生的灾难后变化,比如“杏仁核的情绪功能占主导的脑功能模式”意味着人们在信息加工倾向上会更加情绪化,但也同时意味着他们的思维会更加保守刻板更加不灵活。因此,如果我们想要知道人们对待特定事物的态度究竟会怎样,就需要从更高的整合层次来看待和分析问题。

对于灾难后的心理和行为变化规律,既可以采用灾难现场的调研方法,也可以采用实验心理学的方法加以研究。在实验室条件下模拟灾难现场的情境,特别是通过启动(prim ing)的方法调动某些关键性的心理成份,是常见的方法之一。比如,2008年美国《科学》杂志发表了Whitson和Galinsky[16]的一项实验研究,这项研究验证了著名人类学家马林诺夫斯基早年的一个发现。即当人们面临自己无法控制的局面时,会有更多的迷信和禁忌行为,并且更加倾向于采取复杂的宗教仪式,而这样做的原因可解释为,为了获得更大的心理上确定感以补偿失控感。Whitson和Galinsky设计了一系列巧妙的实验,他们事先让被试徒劳无益地寻找那些实际上根本不存在的奖惩规律,或者让他们去回想和重新体验曾经经历过的那些自己完全无法控制的局面,这样就能够在实验室条件下降低人们的控制感;然后再继而测查其迷信倾向是否会有所增加。结果表明,在被引导产生失控感的条件下,人们会倾向于在杂乱无章的散点图中看出事实上根本不存在的面孔、动物或者其他物体,他们也更容易相信原本无任何联系的两件事物之间存在某种内在联系。这一结果说明:包括灾难在内的那些有可能使人们感到自己已经丧失对生活的控制与把握的事物或情境,会增强人们的迷信倾向,而这种变化的潜在目的,却是为了通过在原本无规律的事物上面强加某种规律来获得对情境的虚假的控制感。在“5·12”汶川大地震之后,我们也曾利用灾难情境启动的方法研究了灾难状态下的认知变化,下面略加介绍。

(一)灾难启动后思维判断的保守化

请认真想象这样的情景:假设你就职于一家大公司的市场部,对于公司里许许多多像你这样的白领而言,如果能够经常提出好的市场营销建议并得到公司高层的认可是非常重要的,因此,在这个方面的竞争也往往十分激烈。所幸的是,迄今为止你的建议常常能得到上级的重视和认可,而在每当要向委员会报告重要的新建议时,你总会在进入会议室前跺三次脚。但今天你迟到了,匆忙赶到会议室时在进门前忘了跺脚。在会上,你精心准备的建议被否决了。你认为这次失利与你进入会议室前没有跺脚有关系吗?

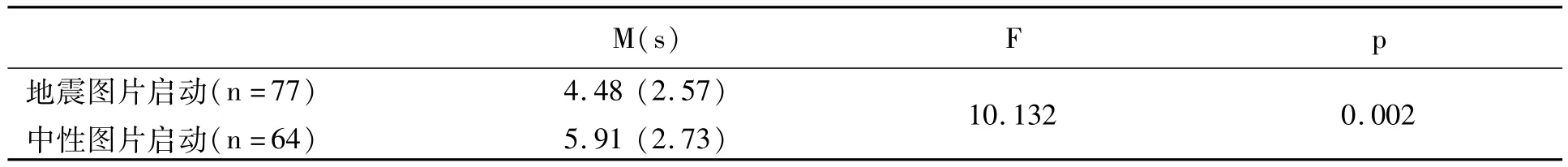

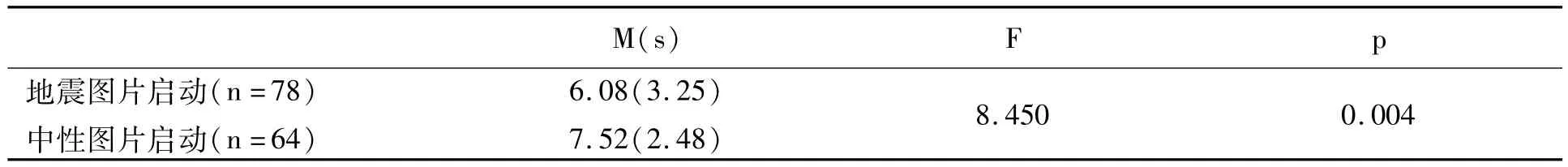

结果发现,无论是地震图片观看的启动(对照组为观看中性图片),还是地震情节记忆回忆的启动(对照组为回忆日常生活事件情节),均不能明显改变被试的迷信信念。而更令人惊异的是,地震图片启动研究的结果显示:灾难启动后,无宗教信仰的大学生被试对宗教仪式活动的愿望不但不会升高反而会降低(表1和表2)。

表1 问题:你从一位高僧处得到一本佛经,高僧告诉你如果诵读就会有福报,你会经常诵读吗?(1-10评分,1表示从来不诵读,10表示经常诵读)

表2 问题:假如周末你的好友或亲戚要去教堂祷告,并邀请你同去,你愿意去吗?(1-10评分,1表示非常不愿意,10表示非常愿意)

考虑到原本无宗教信仰的大学生在地震启动后对念经或者参加礼拜的愿望反而明显下降,并结合一些现场的访问(如有人质疑如果真有神佛为什么还会遭这么大灾,死这么多儿童),我们推测:在灾难之后可能存在宗教信仰取向上的“原有态度强化现象”,即原本不相信的人可能变得更加不信,而这可以被看做灾难后认知保守化趋向的一种表现。

这个研究结果与此前发现人们在经历重大灾难之后会在经济决策领域更加保守、更不原意承担风险是一致的。有研究发现,西方人在“9·11”发生的一个月之后,在与经济相关的决策中会表现出更强的“风险厌恶倾向”,这种个体经济决策方面的保守化倾向可能与灾难后心理安全感的缺失有关[17]。

灾难后思维上保守化倾向的出现,可能既与个体的心理安全感以及控制感的降低有关,也与个体思维的灵活性下降有关,还可能与个体的心智方式趋向更为原始化有关。

(二)灾难启动后思维风格的简单化

中国传统的中庸思维方式是一种考虑范围更加全面、观照视野更加广阔、判断方式更加辩证更加灵活的思维风格,那么这种思维风格是否会因为灾难情境的出现而有所改变呢?在“5·12汶川地震”半年后开展了一项针对非地震灾区大学生的研究,在地震灾难启动后,继而测量其中庸思维风格[18],初步的研究结果发现了一些灾难启动会降低中庸思维偏好的证据。在该研究中,我们将98名大学生被试随机分为三组。首先,请其中的一组(地震启动组)回忆汶川大地震相关的信息,而请另外的两组(对照组)回忆其他生活事件(如大学暑假放假经历),或者没有任何任务不回忆任何东西。然后,令三组被试分别就一些能反应思维风格的中庸化取向的题目进行判断。结果发现:地震启动组的负性情绪状态受到了地震记忆的明显影响,这说明了回忆启动是有效的;而更为重要的是,我们发现地震启动组在被要求在“A.人定胜天”(非中庸取向)和“B.人的成功,天时、地利、人和,一样也不能少”(中庸取向)之间进行选择(二选一)时更倾向于选择非中庸取向的项目(即A),这说明了灾难启动有可能助长个人在思维过程中的简单化倾向。与思维的保守化倾向一样,简单化倾向可能也是思维的灵活程度降低的一种表现。

(三)灾难启动后的攻击性变化

许多历史经验表明,灾难会使人们的攻击性增高。而攻击性既可能与对灾难原因的认知(即归因)有关,也可能与激愤情绪的宣泄以及心理压力的缓解有关。大灾之后较大范围的社会惩罚与攻击都是以神圣和正义的名义展开的,无论是欧洲中世纪流行病大爆发之后对“与魔鬼串通”的女巫的大规模捕杀[19],还是一战后德国经济衰退时对“犹太奸商”的惩罚都是这样。我们曾在“5·12”汶川大地震期间对一些有影响的网络攻击和“讨伐”事件,记录和追踪了包括对于国家地震局的指责、范跑跑事件、影星莎朗·斯通的地震与报应事件、王石捐款事件等报道在内的网页数量变化;还尝试在地震过后通过给大学生被试观看地震相关的图片来进行启动实验(对照组的被试则观看与地震无关的中性情绪图片),并进而测量人们对于某些可能的违法行为(如某公司传播虚假广告)的惩罚倾向(以假想的罚款数额作为指标)。结果发现:在地震启动后人们对商业欺诈行为的惩罚强度高于对照组。

事实上,实际生活中的惩罚与攻击行为往往非常复杂。我们认为,灾难后产生攻击行为的重要因素可能包括四个方面:(1)道德对比与反差:由于大灾难后较高的群体认同和奉献精神造成了个体的道德判断标准提高,从而更加难以宽容那些不太符合高道德标准的行为;(2)控制感维护:正如追求可控的内在归因(比如考试失败的学生把不及格归因于自己不够努力)一样,在群体内或群体外寻找替罪羊的原因也是因为灾难情境下人们的控制感会极大降低;(3)补偿性报复:灾前,人们早已对某些群体积累了相当程度的不满;而大灾难发生后,人们会更容易表达这些不满,会更倾向于归罪为这类群体并加以攻击;(4)紧张释放:由于大灾难所造成的高度应激导致需要通过攻击性行为来宣泄和释放心理压力。

综上所述,与应激和灾难将损害前额叶所支持的高级复杂的社会认知功能的生物学观点相一致,通过利用灾难情境启动的方法在实验室条件下模拟灾难所导致的心理与认知后果,我们发现了一些可能支持个体的思维风格在灾难情境下趋于保守化简单化的倾向,也发现了灾难可能使道德宽容程度下降的倾向,但对于灾难后心理原始化回归假设所预测的其他一些重要变化,比如迷信倾向、寻找替罪羊倾向以及情绪性增强等方面的变化,则尚未获得证据的支持,而这些变化可能与灾难后心态变化的第三个层面——社会文化层面——相关。

三、社会文化层面:灾难后的社会心态研究

与灾难后个体心理层面的变化相比较,社会文化与社会心态方面的变化既有相同又有不同之处。相同之处在于,个体和群体,都会因灾难的发生而使得控制感急剧下降、不确定性急剧上升。因此,个体态度与社会心态上所发生的诸多改变,其目的皆在于增加心理上的控制感。但是,我们并不能简单地以个体层面的变化来替代群体和社会层面,因为个体层面的心理行为特征并不能单向度地预测群体层面的社会心态特征。比如,前面提到的关于灾难后风险决策保守化的问题,尽管在个体层面这种状况是存在的,但到了社会层面,情况就有可能发生变化。

事实上,我们甚至可以在灾难后观察到许多包括拥有完备的智囊和参谋系统的高级政府决策在内的高风险行为。我们曾经尝试在“5·12”汶川大地震之后的四川地区通过给被试观看地震相关的图片启动其进入“灾难”状态,然后比较了“个体决策行为”与“群体决策行为”。实验程序如下:首先,给一组四川地区大学生观看与地震相关的图片(启动组),而另一组则观看与地震无关的中性图片(对照组)。然后,再将每组被试随机分成两半,一半做群体决策题目,另一半做个体决策题目。

群体决策的贷款项目与个体决策完全一样,不同之处仅在于要求判断者假设自己是某投资委员会的成员或股东之一而需就是否支持该项目表态。研究结果显示:地震启动能够明显地降低个体决策层面的风险行为,这个结果与前人的研究是一致的。但是地震启动却不会使群体决策层面的风险行为降低,事实上,地震启动反而使群体层面的风险行为增加,这个发现给我们一个重要的启示:在灾难后个人会在决策时变得更保守更不愿意承担风险,但如果他/她是处在一个决策群体之中,那么其冒险性反而有可能放大。我们认为,造成这种群体决策冒险性增强的心理原因可能有三:第一,灾难状态下的从众倾向会增加,个体由于群体认同增强的缘故而更倾向于不假思索地遵循群体的意见,特别是群体中那些坚定的激进分子的意见;第二,灾难状态下群体决策的“责任分担”倾向会增加,;第三,灾难后个体过度的保守化会使内心积累对此的厌恶和不满,从而更倾向于“逆反地”追随外来的激进意见。上述变化在一定程度上是与灾难后“杏仁核的情绪功能占主导的脑功能模式”直接关联的。因此,灾难后个体层面的心理行为变化与群体的社会心态层面的变化是不同的,虽然前者是后者的基础,但是这两者之间却并非简单的对应关系。

与此个体层面的灾难后心理原始化回归相类似,灾难后的社会心态也会由“和平模式”向“灾难应急模式”转变,在这种转变中,原有的种族差别、社会地位差别、财产差别等等可能消失,出现所谓的“归零”现象[20]。尽管社会心态的“灾难应急模式”既有生物学层面上的脑认知功能的应激模式基础,也有个体心理层面上的心理原始化,但它也会同样地受到特定社会历史文化的影响。

就中国的文化传统而言,从原始的自然神崇拜发展到封建国家建立之后的天人感应观,认为灾难是由于人与自然的关系不和谐造成的,而且国家的最高统治阶层即皇权要对此承担主要的责任。

那么,统治者为什么要把原本部分地或者是完全地不属于自己的自然灾害的责任极大程度地揽到自己身上,并使自己面临受到民众谴责甚至成为替罪羊的危险呢?

第一种“愚昧说”认为过去的人不能科学地认识自然灾难因而产生迷信,这种解释并不能完全讲得通。

第二种“被迫说”认为,由于最高统治者声称自己受命于天,所以一旦天降灾祸就不得不自领其罪,被迫承担不应由自己完全承担的责任,因此,天子自谴恐怕并非完全出于被迫。

我们认为,从心理控制感的保持与增强的角度来考虑,将灾难归因于天人失和并由最高统治者承担所谓罪责,对于维护“控制感”这一整个国家的社会心态中最基本的心理要素而言是一种非常有效的操作。

在现代科学主义的灾异观之下,科学地认识灾难、准确地预测灾难、积极地控制灾难、及时有效地救助灾难是认为维持灾难后“心理控制感”的基本途径。科学与其他宗教信仰以及迷信的最大分别在于,科学在任何情况下都坚持实事求是的态度,在明确地承认自己“有所能”的同时也承认自己“有所不能”。因此,研究怎样才能在现代科学灾异观背景下有效调动灾难后心理控制感的保护因素是社会心态研究的重要课题之一。

这里涉及的一个相关的话题是,中国文化传统背景下的民众在灾难之后对统治者或政府的责任和职责的认识问题。如前所述,由于中国长期因天人感应的原因而存在统治者在灾难后自领其咎的传统,因此,即使是在科学主义的灾异观已经成为主导的现代社会,中国民众在灾难后对政府的希求也会更高。例如,当台湾“8·8”水灾发生时,马英九领导的政府机构采用符合现代科学规范的方式评估受灾程度并调动相应的援助的做法就曾经受到当地民众广泛的指责,认为对百姓生命财产顾及不够。这个事件既包含了民众对灾难破坏程度的感知与有关机构的评估的不一致所造成的分歧,也包含了中国传统文化背景下的民众在灾难后对统治和管理者具有更高的要求和希冀,纯粹的科学态度在此时似乎并不足以补偿和抚慰其缺失的心理控制感。

值得一提的是,针对灾难后社会文化层面的心态变化,除了可以采用传统的社会调研的方法之外,社会及网络监控和数据挖掘技术的迅速发展也为我们从宏观层面理解和把握灾难后人们心态和行为变化趋势和规律提供了条件。比如中国科学院自动化研究所研究团队实施的“天网工程”,通过对互联网开放资源信息的分析和挖掘,研究了“5·12”汶川大地震期间不同的网络群体对这个事件的关注情况,以及感动、悲伤、焦虑、愤怒、惊慌等各类社会情绪在大地震发生之后的时序性变化特征,说明了我们对灾难后的心理与行为变化的探讨,正在以一种多学科交叉发展、相互补充和支撑的态势向前推进。

结 语

尽管心理学研究已经为我们理解人们的社会心态提供了一般性的规律和原则,但当遭遇灾难时,在正常生活条件下获得的人类心理行为规律和原则很有可能会变得不再适用,因此我们需要针对灾难与应激情境,研究其独特的心理行为变化特点和社会心态方面的变化规律。

在生物学层面,灾难后的心理变化源于前额叶的高级认知控制功能在受到应激作用损伤的情况下,脑的功能模式转变为以杏仁核的情绪功能为主导的改变,这意味着思维和行动的灵活性下降并且更趋保守和情绪化。在心理学层面,我们将灾难后的心理行为变化看做一种进化心理学和精神分析理论双重意义上的心理原始化过程,它意味着在遭遇灾难之后人们的心理行为方式将退回到物种、种族或者个人发展或进化的更早期阶段,从而表现出更加迷信、保守、思维简单化乃至高攻击性等特点。在社会文化层面,我们将灾难后的心理变化看做一种社会文化心态模式从“平时状态”向“灾难应急模式”的转换,这一过程会受到特定的历史文化条件的制约和修饰,而其核心则在于维护和提升受到灾难严重威胁的心理控制感。

在上述三个层面的变化中,生物学层面最基本,社会文化层面最高级。但尽管这三个层面变化都是心理控制感这一关键要素,但这三个层面的各变化方式之间并不存在简单的对应关系,灾难后生物学层面的脑认知模式变化并不能直接预测和解释丰富多样的个体心理层面的变化,同样地,个体心理层面的变化倾向(比如灾难后心理上的保守化倾向)当上升到整体的社会心态层面时也有可能发生逆转(如变为冒险)。这说明这三个层次既有内在本质的联系,也遵循各自不同的逻辑,只有将这三个层次结合起来考虑,我们才能获得对于灾难后社会心态变化的全面认识。

[1]李雪.浅析“80后”大学生的特点——以抗震救灾为视角[J].山东行政学院学报,2009,(2):125-126.

[2]明世法,陈为智.网络参与非直接物质性社会冲突的个案及社会学思考——基于汶川地震减灾中的“万科捐款门事件”[J].兰州学刊,2008,(12):90-92.

[3]诺曼.设计心理学[M].梅琼,译.北京:中信出版社,2003.

[4]KS.YANG.用“心”设计——利用心理学来引导建筑设计流程[EB/OL]http://www.163.com/2009-02-28.

[5]ARNSTEN A F T.Stress Signalling Pathways That Impair Prefrontal Cortex Structure and Function[J].Nat Rev Neurosci.,2009,10(6):410-422.

[6]BROADBENTD.Decision and Stress[M].London:Academic,1971.

[7]HARTLEY L R&ADAMSR G.Effect of Noise on the Stroop Test[J].J.exp.Psychol,1974,102:62-66.

[8]GLASSD C,REIM B&SINGER JE.Behavioral Consequences of Adaptation to Controllable and Uncontrollable Noise[J].J.exp.Social Psychol,1971,7:244-257.

[9]MINOR T R,JACKSON R L&MAIER S F.Effects of Task-irrelevant Cues and Reinforcement Delay on Choice-escape Learning Following Inescapable Shock:Evidence for a Deficit in Selective Attention[J].J.exp.Psychol.Anim.Behav.Process,1984,10:543-556.

[10]QIN S,HERMANSE J,VAN MARLE H J,et al.Acute Psychological Stress Reduces Working Memory-related Activity in the Dorsolateral Prefrontal Cortex[J].Biol Psychiatry,2009,66(1):25-32.

[11]QIN S,HERMANSE J,VAN MARLE H J,et al.Understanding Low Reliability of Memories for Neutral Information Encoded Under Stress:Alterations in Memory-related Activation in the Hippocampus and Midbrain[J].JNeurosci.,2012,32(12):4032-4041.

[12]DACH-GRUSCHOW K&HONG Y.The Racial Divide in Response to the Aftermath of Katrina:A Boundary Condition for Common Ingroup Identity Model[J].Analyses of Social Issues and Public Policy,2006,6: 125-141.

[13]MAZURE C M.Does Stress Cause Psychiatric Illness?[M].Washington DC:American Psychiatric Press,1995.

[14]LUIS,HUANG X,CHEN L,et al.High-field MRIReveals an Acute Impact on Brain Function in Survivors of the Magnitude 8.0 Earthquake in China[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,2009,106(36):15412-15417.

[15]应小萍,罗劲.灾难后心理原始化回归[J].中国农业大学学报:社会科学版,2010,(2):147-156.

[16]WHITSON JA&GALINSKY A D.Lacking Control Increases Illusory Pattern Perception[J].Science,2008,332:115.

[17]SACCO K,GALLETTO V,BLANZIERIE.How Has the 9/11 Terrorist Attack Influenced Decision Making?[J].Applied Cognitive Psychology,2003,17:1113-1127.

[18]赵志裕.中庸思维的测量[J].香港社会科学学报,2000,(18):33-55.

[19]陆启宏.近代早期西欧的巫术与巫术迫害[M].上海:复旦大学出版社,2009.

[20]吕乃基.归零:以汶川的名义[J].东南大学学报:哲学社会科学版,2009,11(3):17-19.

Social M entality in the Context of Disaster:A Biological,Psychological and Social Perspective and M ethod

YING Xiao-ping

(Institute of Sociology,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100732,China)

This paper examines and discusses the characteristics of socialmentality during and after disaster from biological,psychological and social perspective.Biological study shows that human behavior and cognition area are usually regulated by the frontal cortex.During and after the disaster,however,peoplemight experience stress and switch to amore rapid and emotionalized responsive pattern supported by the function of amygdala.The research on psychological perspective finds that the psychological and behavioral changes after disaster are the process of primitive regression based on the theory of evolutional psychology and psychoanalysis.From social and cultural perspective,the human behavior in the disaster situation embodied the pattern and characteristics of socialmentality shifted from daily state to disaster emergency.Studies and analyses on one hand are inherently interrelated,while they follow different disciplinary logics on the other hand.Only combining the three perspectives can we achieve a comprehensive recognition of socialmentality changes during and after disaster.

disaster;interdisciplinary;socialmentality;stress;psychological primitive regression

B84

A

1009-1971(2012)06-0008-07

[责任编辑:唐魁玉]

2012-08-12

应小萍(1971—),女,浙江绍兴人,副研究员,从事社会心理学研究。