工笔画的“诗情”与“画意”

宋彦军

英国著名的艺术批评家克莱夫·贝尔在《艺术》[1] 一书的开篇《审美假说》里开宗明义:“所有美学体系的起点一定是个人对某种独特情感的体验。我们将唤起这种情感的对象称为艺术作品……任何美学体系如果装腔作势地说自己就是建立在客观真理之上,那它显然是荒谬绝伦的,在此也毋庸多论。除了感受,我们没有其他认识作品的途径。”中央美院教授、著名工笔画家蒋采曾对她的学生们这样说:“如果你们的作品在大型画展上能让观众驻足停留10秒钟,你们的作品就是优秀作品了;如果你们的作品能让观众走过去又返回来仔细看,你们的作品就是成功的作品了!”[2]

如果我们面对的作品根本无法唤起我们的观赏欲望,讓我们没有感觉或者无从感受,甚而至于“不忍卒睹”、唯恐避之不及,作为观者,谁会愿意“吃”这样的“回头草”?谁会甘心当这种作品的“回头客”?

一件好的视觉艺术作品能够把一个欣赏它的人带入生活以外的心旷神怡,会使观者随这件艺术作品去体验作者的生活情感。而作品之内朦胧的“诗情”、氤氲的“画意”,恰恰是吸引观者驻足的磁力,是能给观者带来视觉快感的的催化剂。如果说写意的文人画还另有其他说法,那么以写实为旨归的工笔画尤其如此。

工笔画的“诗情”:诗心入画与诗画合一

在工笔画中,无论是人物画,还是花鸟画,都是力求于形似;但仅仅画得形似而没有感染力的作品也不能称之为艺术。黑格尔曾说:“画家画成的葡萄,鸽子要去叨,画的甲虫,猴子要去抓,这种把鸽子、猴子也骗过的画,所起的仅是庸俗的效果,谈不上艺术境界。”[3] 傅雷在谈到院体工笔画时也说过类似的话:“今人一味修饰涂泽,以刻板为工致,以肖似为生动,以匀净为秀雅,去院体已远,遑论艺术三昧。是即未能突破积劫之明证。”[4]

工笔画的艺术生命取决于诗意的融入,即画面构成必须有一种诗性结构[5] ,作品本身不仅要具有很强的叙事功能,而且要富有诗意。从唐代周昉的《簪花仕女图》、张萱的《虢国夫人游春图》到宋代赵佶的《芙蓉锦鸡图》,从明代仇十洲《玉洞仙源图》到当代刘大为的《晚风》、何家英的《秋冥》,莫不如是。

“诗是无形画,画是有形诗。”工笔画中的诗画结合更是由来已久。堪称鼻祖的唐代诗人王维的“明月松间照,清泉石上流”、“大漠孤烟直,长河落日圆”如在目前,诗意无边;而他的画中名作《袁安卧雪图》,画幅充盈着丰富的诗意,令人玩味不尽、品咂再三。故苏轼评价:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”[6]

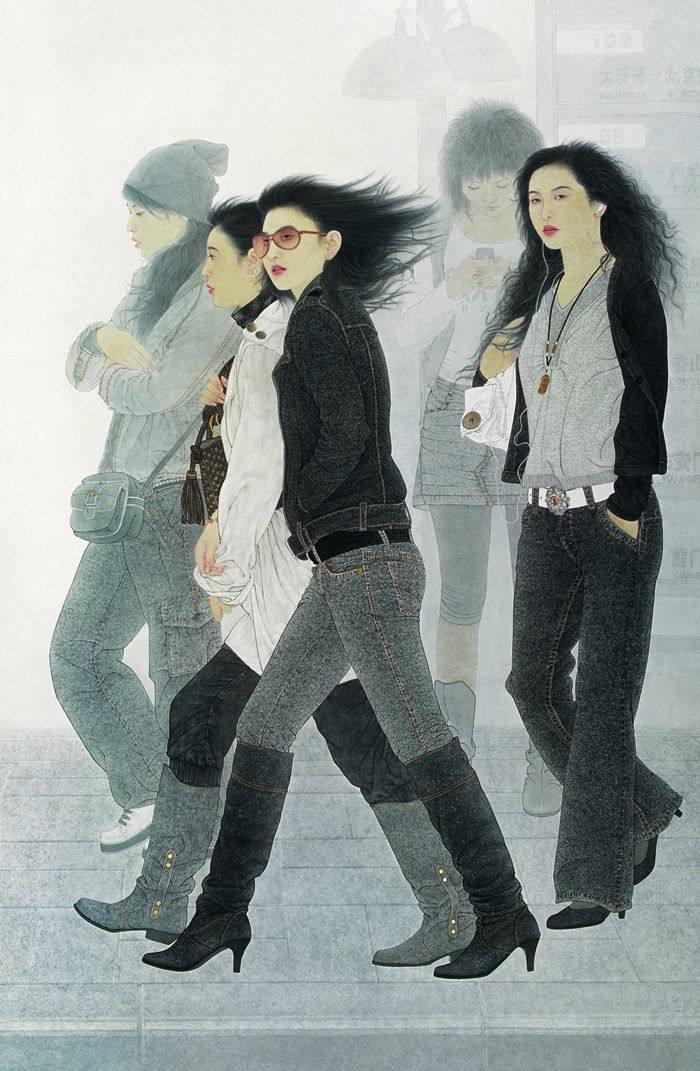

师袭传统根脉,汲取前贤秘技,我在工笔画的创作过程中,也力争使每一幅作品都充满“诗意”。为了引领观者,让观者“先入为主”,使其有一种“进入感”,我在为作品命名时就力求使其“诗意盎然”,如《异乡秋风凉》、《脉脉不得语》、《芙蓉花开香满涧》、《自在飞花清似梦》等作品。我力求:以作者诗心入画,使画面盈溢诗情,让观者品读诗意,引感悟融入诗境,以达到“画外有画,弦外有音”的观赏效果。以我2006年创作的《都市丽影》为例,捧一颗“以花为貌,以鸟为声,以月为神,以柳为态,以玉为骨,以冰雪为肤,以秋水为姿”的诗心,怀“青水出芙蓉,天然去雕饰”的诗情,蒙“俏丽若三春之桃,清素若九秋之菊”的诗意,达“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初”的诗境。

业师何家英谈到工笔画,曾有如是表达:“工笔画之所以能成为工笔画,正在于它这点极其微妙之处,如果我们照葫芦画瓢,稀里糊涂地按照一种程式完成这样的任务,那这工笔画就完全丧失了它本身的意义,它的很多内涵必须在于非常微妙当中体现出来。”[7] 我想,老师说的“微妙之处”就是只可意会不可言传的诗画之境吧!

工笔画的“画意”:以形写神与气韵生动

《易经·系辞》曰:“形而上者谓之神,形而下者谓之器。”[8] 画的基本构成是笔、墨、色、水以及由这些因素构成的技法,这是形而下的概念,谓之“器”;而画家的思想意识,表现为画的意境,这就是形而上的概念,谓之神。

康德说,自然的美是一件美丽之物;艺术的美是一物的美的表现[9] 。工笔画使用“尽其精微”的手段,看似是形而下的形象塑造,但其通过“取神得形,以线立形,以形达意”以期“形神兼备、曲尽其妙”,实则追求形而上之精神表现,正可谓真正艺术家所遵循的永恒创作法则—“外师造化,中得心源”。

工笔画素以清淡、雅致为其表,而假典雅、优美为其里,追求的不仅在“形”,更重要的是“意”和“境”—意境是工笔画的灵魂。画家凭借作品以寄怀抱、以托忧思,同时又以诗化的情趣、隽永的内涵悦观者耳目、怡观者性情;使观者在赏心悦目之时,得心灵慰藉与精神共鸣。

回溯历代工笔妙品,结合多年自身躬行,笔者认为,把女性作为描摹对象,以女性之细腻、温婉、清丽之秉性,恰是表现工笔画“意境”的最佳载体。自古以来,女性都是艺术作品中被表达、被审美的对象,因为在她们身上带着各式各样诗意的美。我的工笔画多钟情于都市女性和少数民族女性,这主要因为甚受业师影响。前些年,我选择“物质时代”都市的日常诗意图景画出《都市丽影》、《早班车》等表现当代都市女性的几幅工笔画,直面生活、唱响时代,咏颂生命、表现和谐,天然去雕饰地彰显她们的清新秀丽、开朗健康;近两年,我又钟情于少数民族女性的纯净天然、浑朴未开的诗意瞬间,画出《溢》、《远山》、《朝暮》、《花期》等作品,以此促世人净化心灵、超拔精神、洞达世事、思辨人生,亦映照了画中人物在纯美服饰下的美丽心灵和生活体验。当然,无论是都市题材还是少数民族题材,我都以“志于道、据于德、依于仁、游于艺”的孔子艺术理念观照现实社会生活,反映当代民族意识。

“诗情”与“画意”的充分必要条件:生活体验与性灵学问

任何一种绘画的创作都与画家自身的修养密不可分,工笔画当然也不例外,所谓“胸中有丘壑,腕底自有神”。技术和艺术的区别也就在于:技术可全凭功夫的深度,而艺术则有赖修养的高度。西洋绘画理论讲“真、善、美”,真—科学性,善—伦理性,美—艺术性,以这三个字衡量艺术作品,其高低自明。科学的知识、美学的修养、道德的素质,作为画者,这三者均要具备[10] 。

工笔画的技法以“三矾九染”著称,能以复杂的技艺营造精致的图景,渲染特定的情绪;但传统的工笔画构图面对今天如此复杂多变的现实生活,难免力不从心。这就要求画家在不断丰富自身修养的同时,“增益其所不能”,开阔视野,体验生活,砥砺智识,激发性灵。

于性灵中发挥笔墨,于学问中修养意境,两者当属工笔画家的内外功夫。笔墨技法虽列次要,但只讲意境而未做学问修养,也是一句空话;观照当下来谈论这一点可能还比较模糊甚至无从谈起,但纵观画史的分析已无比清晰:如基本处于同一时代的沈石田、文徵明,学问虽好,但缺乏灵性,笔墨就会落空;而八大山人、石涛,既有学问,又富性灵,可称双绝。

陈子庄在《石壶论画语要》中说过:“绘画之道有两个要素,一是性灵,二是学问。无性灵不能驾驭笔墨,有学问才能表达思想。如画芍药,仅仅是芍药则无意思。不能为画画而画画。个人的艺术风格是上述两个条件相结合而后生成的。有了意思要考虑表现形式,于是出现了风格。否则,只在画得像不像上徘徊作难,便什么都谈不上了。”[11]

学问与性灵假于何?非生活不可得。生活是绘画艺术的第一要素,大自然给予画家取之不尽、用之不竭的宝贵资源,并会极大地激发画家的创作灵感。

《易传·文言》曰:修辞立其诚。作画也需“立其诚”。何谓诚?无欺也。欺诈则无真心,无真心则无真知,无真知即无真画。看似多余的画外之功,回过头来都能反哺画艺,从而循环往复,良性运转。英国人约翰·伯格在《观看之道》中说:“至于图画,它的组成部分悉数摆在那里,供人在同一时间内一览无遗,观众也许需要时间细察图画的各个组成元素,可是一旦得出结论,整幅图画,巨细无遗地在同时等他推翻或印证自己的结论。图画保持了自己的权威。”[12]

如此“权威”的制造者们是从传统中借鉴表达,是于现实中汲取素材,是在实践中磨砺智慧— “性灵”与“学问”为工笔画的“诗情”与“画意”添上双翼,“好风凭借力,送我上青云”。