综合实践活动设计纳入中考加分项目的行动研究

杨葛莉

摘 要:中考综合素质评价,是制约综合实践活动课程持续推进的关键。经深入研究论证,我们将中考综合素质评价改革推向全面实践阶段,构建了中考评价改革与区域课程实施质量监控有机结合的长效机制,研制了课程管理评价标准和学生“研究性学习“学习质量评价标准。通过立足行动研究、着力区域推进,探索实践学校管理、教师指导、学生研究实践多维度融合的中考加分新模式,形成了中考综合素质评价改革与课程实施良性互动的局面。

关键词:综合实践活动设计;中考;行动研究

中图分类号:G424.74文献标识码:A文章编号:1009-010X(2012)01-0018-03

综合实践活动课程的实施与评价是本次基础教育课程改革的难点,它承载着新课程的核心理念及价值追求。中考综合素质评价改革,是实施素质教育的瓶颈,是制约综合实践活动课程持续推进的关键。几年来,我们结合本地实际,深入研究,锐意实践,努力探寻综合实践活动课程与中考评价改革的有效结合点,先行实践将学生综合实践活动设计纳入中考综合素质评价加分项目,实现了中考评价改革与课程实施的良性互动。

一、基于课改困境,寻求机制创新,破解课程难题

2003年,根据河北省教育厅的部署,秦皇岛市义务教育阶段中小学校整体进入课程改革实验,综合实践活动课程同时被纳入所有中小学校的课程方案,开始整体实验推进。2005年,综合实践活动的开发与实施取得破冰成果,河北省深化课程改革,推进素质教育现场会在我市召开,我市青龙县双山子中学等11所学校的新课程实施经验得到省教育厅领导的高度肯定,市域内的相关课程管理与研究经验向全省推介。2006年,全市首批新课程初中毕业生参加中考,学生综合实践活动的学习未与中考改革真正对接,课程评价的滞后,使许多学校由此进入课程实施的观望与退守状态,课程改革遭遇回流。如何使综合实践活动课程的实验成果有效推广,如何监控区域内学校综合实践活动的有效实施,如何实现中考综合素质评价改革与综合实践活动课程实施的良性互动,成为我们必须研究与解决的问题,亟待我们寻找推进课程持续发展的突破口。

在课程实施取得一定成绩的基础上寻求新的发展,提高学校和教师的评价素养及能力是关键。学校只有厘清了基于《综合实践活动指导纲要》的课程管理目标及评价思路,学校的课程才会在反思改进中逐走向规范与高效;教师只有明确了评价先于教学设计的基本理念,才会用良好的评价设计引导自身的教学和学生的学习,综合实践活动的指导才会拥有高质量。基于学校和教师课程评价能力薄弱,课程实施与评价方向不明、动力不足的现实,我们提出并开展将综合实践活动设计纳入中考加分项目的行动研究,力图通过中考评价改革的“指挥棒”,构建中考评价改革与区域综合实践课程实施质量监控有机结合的长效机制;通过建构学校综合实践活动管理评价标准及学生“研究性学习“学习质量评价基准,创建多维度融合的中考加分新模式,解决综合实践活动课程常态实施的区域管理与学校课程实施质量保障问题。

综合实践活动设计纳入中考加分项目的研究与实践,对形成中考综合素质评价改革及高中招生制度改革与综合实践活动课程实施良性互动的局面具有深远的历史意义,对构建有效的市域层面综合实践活动课程实施质量监控机制与课程实施及评价基准具有重要的实践价值与现实意义,对推进区域内综合实践活动课程的常态、有效、高质量的实施具有重要的研究意义。

二、立足行动研究,着力区域推进,探究评价引领教学

(一)选择切合实际的方法与策略

新课程倡导“立足过程,促进发展”的课程评价,综合实践活动因其特有的课程目标、课程内容及活动方式,要求我们对学校实施综合实践活动课程的评价必须体现发展性、整体观、多元化、过程性的基本理念。中考评价改革是一个渐进的过程,没有一蹴而就的可行方案,必须针对区域教育实际现状不断完善。因此我们按照聚焦问题—方案设计—组织实施—反思评价的行动研究过程,开展综合实践活动与中考评价改革研究与实践的探索。我们通过理论研究,逐步完善和解决综合实践活动的评价内容、方式、途径等问题;通过行动研究,完善中考评价改革的加分办法,建构区域推进综合实践活动课程有效实施的评价标准。具体研究方法主要有:行动研究法、调查研究法、文献研究法、个案研究法等。

综合实践活动课程的全面实施是推进中考评价改革的前提,为切实保障中考加分项目的顺利实施,我们在理论探索、标准建构的同时,着力课程的区域推进。坚持以点带面、经验分享的工作机制,逐步完善督导评估机制,逐步建设市、县、校三级研究与实践梯队等研究策略,逐步提高全市中小学校的课程实施水平。2006~2009年,每年定期召开不同层次的全市课程实施经验交流会,扩大研究成果。从2004年开始,将学校综合实践活动的开发与实施纳入全市教育综合督导评估范围,2005~2006年,持续深化评估指标,加大评估权重。2007~2009年,进一步走向基于课程实施规范的专项督导评估。由此,课程实验队伍不断壮大,为中考评价改革提供了坚实的实践支撑。

(二)追求循序渐进的研究与实践

综合实践活动设计纳入中考加分项目的研究历经两个阶段:

1.课程评价研究与提炼经验阶段。2006~2007年,着手研究学生研究性学习管理与实施评价策略。通过理论研究,逐步明确综合实践活动的评价内容、方式、途径;通过个案研究,提炼课程实施经验与研究成果,突破课程实施与评价的关键问题。样本学校有:青龙县双山子中学、昌黎县靖安镇中、卢龙县陈官屯乡中、抚宁县枣园中学、山海关区六中、山海关区兴隆小学、北戴河区育花路小学、海港区第十九中学等。2007年底,上述实验学校取得课程实施阶段性成果,其实施经验得到河北省教科所课程专家的赞赏与肯定。综合实践活动的实施与评价研究,具备了区域推广与实践的条件。

2.深化研究与实践创新阶段。2008年,在全面调研、教学评估的基础上,综合实践活动课程的评价研究进入全面实践阶段。我们提出将学生综合实践活动设计纳入中考综合素质评价之“创新实践成果”加分项目的政策构想并付诸实施,至此,全市初中学生综合实践活动课程的学习实现了与中考综合素质评价的对接,区域综合实践活动课程的管理与评价从此落地生根。

2009年,我市申报了教育部基础教育课程改革重点课题“综合实践活动实践研究”子课题《初中综合实践活动课程评价策略研究》,并被评为立项规划重点课题,综合实践活动课程评价研究与实践进一步深化。2009年11月13日,围绕课题研究,我们主持了教育部综合实践活动项目组“综合实践活动课程研究网”的实践论坛,论坛主题为“如何使评价促进课程的有效实施”。同时,我市中考改革的研究实践,得到教育部综合实践项目组专家的赞赏与推介,在全国综合实践活动研究第七次研讨会上,我市受邀做了《致力于中考改革与课程实施的良性互动》的大会发言。

(三)综合实践活动设计纳入中考加分项目的实践探索

“综合实践活动设计”主要指学生初中阶段在研究性学习领域学习过程中习得的具有实践价值的创新设计。从2008年开始,我市明确规定学生在初中阶段所获市级“综合实践活动设计”成果奖,依奖励等级分别计入学生中考加分,做为高中学校录取的重要依据,此项加分最高分值为4分。加分模式为,以学生研究小组为单位,学生总成绩由学校课程管理、小组研究质量、教师指导质量三部分组成,其得分权重为:学校课程管理15%,学生研究过程75%,教师点评10%。

根据政策要求,我市每年举行一次初中生综合实践活动设计创新成果评选,成果申报以学生研究小组(3~5人)为单位,评选面向全市八年级以上的所有初中生,本加分项目的评选过程一般分为三个阶段、两个环节、四个步骤。三个阶段即:学校初评、县区复评、市级终评。两个环节即:过程资料审查,现场陈述。四个步骤即:①学校课程方案阐释及答辩(学校副校长现场阐释);②学生研究报告解说及答辩(学生研究小组现场汇报展示);③教师点评及答辩(指导教师现场点评);④学校随机考察。

2008年,我们共评选出11项学生综合实践活动设计创新成果,获奖学生人数约占全市考生的0.3%。2009年,共评选出32项创新成果,获奖学生人数约占全市考生的0.6%。

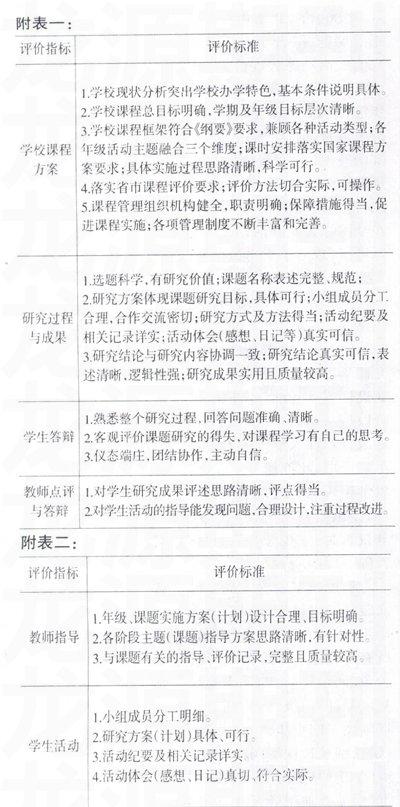

附表一:秦皇岛市初中学生综合实践活动设计成果评选评价标准(详见20页附表)

附表二:秦皇岛市初中学生综合实践活动设计成果评选“过程性资料”(详见20页附表)

三、价值思考与未来展望

综合实践活动设计纳入中考加分项目的行动研究成果主要侧重中考评价改革与课程实施质量监控的长效机制研究,中考综合素质评价加分模式研究,初中学校综合实践活动课程管理质量评价研究,教师有效指导综合实践活动的实践研究,学生“研究性学习”学习质量评价研究。我们将学校、教师的教学管理与指导行为,纳入学生的评价体系中,创建了学校管理、教师指导与学生研究实践多维度融合的中考加分新模式,取得了明显的实践成效。主要表现在:

1.激发了学校开发与实施综合实践活动课程的热情。一些升学率高的区域名校及各级校长,由过去的拒绝开课到想办法开发高质量的课程,其态度发生了根本变化。

2.规范了学校的课程管理。学校将综合实践活动课交由教师随意开课,课程随机归口以应付检查,无必要的实施方案与过程档案等管理无序局面得到遏制。

3.提升了教师的课程指导水平。整个项目评审与展示的过程,使教师真正经历了自我反思、同伴互助、专业引领的校本教研过程,教师通过观看一个个鲜活的学生活动个案展示,体验不同主题活动的指导过程,在反思中走向成熟。

4.提高了学生“研究性学习”的学习质量。从课题的确定、研究方案的协商与实施,到研究成果的总结和研究报告的书写,学生在合作探究交流中,提高了创新实践能力与表达交流能力。

5.促进了教研员的专业成长。县区教研员通过项目研究与成果评选,开阔了区域课程研究思路,明确了课程管理与实施标准,逐步厘清并提高了专业引领的方向和水准。

6.加快了综合实践活动课程常态实施的进程。综合实践活动课程在学校赢得了尊严,拥有了合法的位置,引起了各级领导的重视,课程开发成果逐步得到广泛的认可。

中考评价改革的跬步之举,也同时放大了课程实施中的问题。如学校课程规划与管理评价能力问题;教师指导与评价能力问题;课程理解与课程偏差问题;学生学习综合实践活动窄化问题等,这必将引导我们依托中考评价改革平台,展开另一个阶段的研究与实践。

美国评价专家斯蒂金斯指出,任何课堂教学的质量最终都取决于该课堂所运用的评价的质量,如果评价能够在课堂层面得到良好的运行,那么学生的学习将会得到极大的改善。在今后的研究实践中,我们将依托此项目研究,不断调整、完善学校实施综合实践活动课程的监控指标和学生综合实践活动学习质量监控项目,逐步深化教师指导综合实践活动课程的能力目标,让评价引领区域内综合实践活动课程实施质量不断提升。

参考文献:

[1]郭元详.综合实践活动课程的理念与实践[M].首都师范大学出版社,2001,11.

[2]姜 平.综合实践活动课程的整体推进与校本化实施[M].首都师范大学出版社,2006,4.

[3]张 华.研究性学习的理想与现实[M].上海科技教育出版社, 2004,12.

[4]崔允漷.基于标准的学生学业成就评价【M】华东师范大学出版社,2008,9.

[5]崔允漷.教师应先学会评价再学习上课【J】基础教育课程.2008(11).

教育实践与研究·中学版2012年1期