地方政府的教育和科技支出竞争促进了创新吗?*——基于省级面板数据的经验研究

周业安 程 栩 赵文哲 李涛

一、导言

政府的教育和科技投入会影响社会的人力资本水平和知识创新激励,从而影响技术进步和经济转型。但现有的研究更多地关注政府总体上的教育和科技投入水平及其经济后果,却忽视了政府层级结构的影响。实际上,如果把政府看做一个整体,教育和科技投入可以作为一个政策变量来处理,在经济增长理论当中是外生变量,因而无需考虑政府激励的作用。这种简单的处理方式显然无法真正揭示问题的本质。现实的政府表现为一定的层级结构,如我国划分为中央、省(自治区、直辖市)、地市、县和乡镇,教育和科技投入在不同层级政府中有相应的支出范围和限额(通过财政预算来体现),这就是地方政府的事权。本级政府会综合考虑自己辖区的具体情况来确定本区的教育和科技支出预算。由于教育和科技支出具有外部性,按照层级政府设计的原则,外部性越大的公共品应该由越高层级的政府提供,如基础教育和基础研究外部性最大,应该由中央政府统一供给,即不同层级政府教育和科技支出方面的界定和外部性强弱应该匹配。

但是,从我国改革开放以后实施财政分权的实践看,出现了事权上的过度分权[1],以及事权在层级政府间的错配。地方政府承担了大部分的教育和科技支出责任,特别是承担了所有外部性最大的基础教育支出和部分基础科研支出,而外部性相对较小的高等教育和应用科研支出,中央政府却承担得过多,这直接表现为部委直属的综合性大学和科研院所数量太多。在这种情况下,考虑层级政府的行为,情况变得复杂。给定现存的上下级政府事权边界,就地方政府来说,同级政府之间会因地域相邻而产生激励难题。这个难题主要体现在两个方面:一是当某个地方政府增加教育和科技投入时,由于人力资本和知识具有正外部性,就会溢出到相邻地区,邻区政府就可能采取“搭便车”策略,在不增加类似投入的情况下获得人力资本和知识的改进。这种“搭便车”策略会弱化政府投入教育和科技的激励,出现教育和科技投入方面的趋劣竞争,可能会降低全社会的人力资本和知识水平。地方政府承担的教育和科技支出的外部性越大,“搭便车”动机就越严重。二是地方政府可能通过增加教育和科技投入来提升本地的人力资本和知识水平,从而吸引邻区的人才和企业流入,这会加速本地经济的快速转型和发展,但会导致邻区人才和企业流失,从而阻碍邻区的经济转型和发展。而围绕人才和企业的竞争主要体现在应用层面,即外部性较小的教育和科技领域。结果会激励地方政府更多地投入高等教育和应用科研,更少地投入基础教育和基础研究,导致整个社会的基础教育和科学研究投入不足,这直接影响到未来的经济增长。

上述激励难题实际上就是地方政府围绕教育和科技支出展开竞争的结果。可见,如果考虑到层级政府体制下同级政府间的竞争,技术进步和经济转型要变得复杂很多。要实现经济转型,不能仅仅依赖短期的宏观调控和简单的教育、科技投入及产业政策,而是要结合政府激励的改进。只有这样,才能更好地实现各地区之间的协调发展,从而实现全社会的经济增长。要做到这一点,就必须正确对待现阶段同级政府之间围绕教育和科技投入展开竞争的事实,通过科学的方法揭示其性质,探索这种竞争对地区技术进步的影响,为今后经济转型的相关政策制定提供更丰富的证据。本文的目的即在于此。

改革开放以来,我国特定的财政分权制度激励地方政府展开竞争,这种竞争包含收入竞争、支出竞争以及制度等其他方面的竞争,尽管现有的研究已经比较系统地研究了地方政府竞争对经济增长和波动等产生的影响[2],但就地区创新方面的竞争还没有得到深入的讨论。地方政府围绕教育和科技投入展开竞争,其本质是地区创新或技术进步的竞争,这种竞争不仅影响地区经济增长,而且必然会决定经济转型的效果和路径。因此,本文试图立足地方政府竞争的理论,借助空间计量经济学方法,探讨地方政府间教育和科技投入竞争的性质及其对创新的影响,为制定相关的经济政策提供合理的依据。

二、相关文献综述

经济转型依赖于技术进步,也就是创新。尽管创新活动主要由个人和企业完成,但人力资本和知识具有正外部性,如果没有政府介入,市场失灵可能导致个体和企业创新不足。政府通过科学技术和教育投入,一方面可以直接提供创新知识,另一方面还可以吸引创新人才和资本入驻本地,从而间接地促进当地的创新。不过,考虑到层级政府间支出的分权会影响各级政府的激励和行为,从而引发地方政府之间的竞争,现有的研究注意到这种竞争带来的增长效应及其他社会效应,但忽略了地区之间可能存在的创新竞争这一事实。特别是当传统的经济增长模式已经无力支撑我国未来的经济增长,需要实现经济转型之时,关注创新竞争尤为重要。本文认为,地方政府间的创新竞争是显而易见的,图1简要地说明了这一创新竞争背后的理论逻辑。

图1 地方政府支出竞争和创新

从图1可以看出,地方政府通过支出以及支出竞争对地区创新(技术进步)产生重要的影响。首先,地方政府可以通过教育和科技投入直接生产人力资本和创新知识,从而提高本地区的创新能力和创新水平。这种方式可以体现为两个方面:一是向政府所属学校和科研院所直接提供财政经费支持,由这些事业单位负责生产政府所需的人力资本和科学知识;二是通过课题经费、科研奖励、财政补贴等方式资助和激励个人和企业从事人力资本培育和科学研究活动。其次,政府可以通过公共基础设施建设、制度创新及提高公共服务质量,建立良好的教育和科学研究平台与环境,吸引人才和企业流入本地,并激励其在本地从事人力资本培育和科学研究活动。这两方面的支出都形成了地方政府在创新方面的投入,能提升当地的人力资本水平,鼓励当地创新。

进一步考虑影响支出竞争的因素。由于人力资本和科学知识都具有外部性,地方政府可能出现“搭便车”行为,又由于知识具有网络外部性和报酬递增的特点,地方政府也可能通过吸引人才和企业流入,获得先动优势。前者会导致地方政府减少教育和科技投入;后者可能导致地方政府加大教育和科技投入。最终的结果取决于地方政府间的竞争性质和策略。具体地说,地方政府间的支出竞争存在溢出效应,这种溢出效应可能是正的,也可能是负的。如果是正的溢出效应,那么一个地区创新投入的增加,以及创新条件和基础设施的改善,不仅对当地有利,而且可能促进邻区的创新活动。如果是负的溢出效应,那就意味着一个地区支出方面的优惠可能吸引邻区的人才和资本流入本地,在提升本地创新的同时,可能会阻碍邻区的创新。邻区为了防止这种局面的出现,一种可能是采取地方保护主义政策,这在过去常常实行。不过由于资本和人才的流动性很难通过强制手段来固定,因此地方保护主义政策也常常失效。在这种情况下,各地区只有采取类似的优惠政策,才能够达到某种要素市场的均衡状态。落后地区通过模仿发达地区的政策,可以起到追赶作用。结果,各地区之间的相互竞争表面上看似乎政策趋同了,实际上是向一个更高水平的均衡移动了。这就是典型的良性竞争。当然,出现良性竞争的前提是,有一个强有力的中央政府从中起到有效的协调作用。

要论证图1的理论逻辑,我们还需要相关的证据来支持。Barro[3](P103-125)、巴罗和萨拉伊马丁[4]及世界银行[5]等基于经验数据研究发现,生产性和非生产性支出的增长效应存在显著差别。郭庆旺等人发现,科学研究支出存在显著的经济增长效应[6](P5-12);廖楚晖和余可也发现,一些非生产性政府支出表现出显著的增长效应[7](P41-45);而付文林和沈坤荣发现,社科文教费支出、维持性支出与经济增长负相关[8](P20-29)。存在这种争议的结果可能和这些研究没有引入支出竞争因素有关。考虑支出竞争问题,Brueckner[9](P175-188)和Revelli[10](P475-492)划分了不同的竞争类型,包括溢出模型框架下的标尺竞争和支出竞争,以及资源流转模型下的税收竞争及福利竞争等。在经验研究方面,学者们基于不同国家的数据以及不同支出类别讨论了支出竞争的存在性,发现了相关的证据。这些证据表明,地方政府之间的确存在支出竞争,竞争可以是策略替代型的,也可以是策略互补型的,具体综述参见周业安和李涛的论文[11]。我国学者围绕支出竞争问题也进行了初步的探讨。邵军使用中国各省市2001—2005年均值的截面数据进行空间计量回归,发现地方财政总支出和建设支出表现出稳健的正向空间外部效应,而科技支出则不显著,说明科技支出竞争不存在。[12](P3-11)李涛和周业安基于1999—2005年中国29个省级行政区的面板数据进行空间计量回归,发现各省份人均本级财政支出总量和行政管理费支出具有显著的策略替代特征,各省份人均本级基本建设、教育、科学、医疗卫生和预算外支出都表现出显著的策略互补特征。[13](P12-22)此外,一些研究给出了地方政府间支出竞争影响经济增长的经验证据。比如,李涛和周业安利用1994—2005年中国面板数据,发现地方政府在总体财政支出及文教科学卫生事业支出方面的竞争具有显著的经济增长效应,而在基本建设及行政管理方面的支出竞争则表现出相反的作用。[14](P3-15)

迄今为止,所有这些证据都还停留在经济增长方面,部分文献涉及经济波动、公共服务供给、公共治理、家庭和企业选址等方面,但没有直接讨论地方政府竞争和创新的关系,而这恰恰是本文的研究重点。地方政府竞争的确影响着本地和邻区的创新及结构转型。本文将在现有关于地方政府支出竞争问题研究的基础上,基于图1所给出的理论逻辑,设计相关的空间计量经济学模型,深入研究不同的地方政府支出竞争与创新的关系。

三、计量模型的构建、变量选取和样本的描述统计分析

(一)计量模型的构建

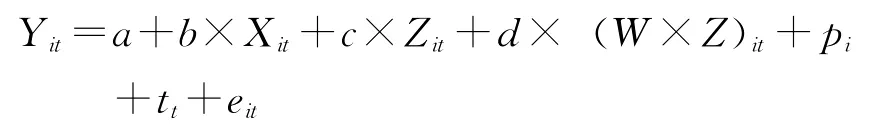

考虑到数据的可得性,延续周业安和李涛的研究[15],本文的计量分析使用各省级行政区的面板数据。回归分析中,按图1的逻辑结构,我们所关注的主要变量包括专利等直接度量创新的指标;主要解释变量则包括财政支出和支出竞争两组变量。具体计量模型如下:

其中,Yit是地区i在时间段t内的创新度量。a是常数项,b是Xit的系数向量,c是Zit的系数向量,pi是地区固定效应,tt是时间固定效应,eit是地区i在时间段t内的残差项。Xit包括一系列文献中常用的影响地区i在时间段t内的创新的因素。同时,各地区政府之间在财政决策上可能存在着策略性互动[16](P285-307)。为了考察这种支出策略性互动对各地区创新的影响,我们引入了教育和科技支出水平、结构与空间权重矩阵乘积的空间滞后变量,W是空间权重矩阵,反映了不同地区之间的空间相互关系。W×Z是各地区的教育和科技支出的水平和结构Z的空间滞后变量,d是空间滞后变量的系数,如果d显著为正,则说明其他地方政府的教育和科技支出对本地区的创新在空间上存在着显著的正向外溢效应;如果d显著为负,则说明其他地方政府的教育和科技支出对本地区的创新在空间上存在着显著的负向外溢效应。

在回归方法上,首先,为了考察动态变化,我们引入各地区的期初人均实际国内生产总值来计算经济增长率;其次,为了解决内生性问题,根据Madariaga和Poncet的研究成果[17](P837-862),我们引入系统广义矩估计法进行估计;再次,考虑到标准差的两阶段估计值更加渐进有效,但可能会被严重低估,本文使用系统广义矩估计法对两阶段方差矩阵进行了有限样本调整[18](P25-51);最后,针对面板数据,模型所采用的系统广义矩估计法可以解决空间自回归模型分析中面对的残差项中可能的空间依赖性以及解释变量和残差项可能的相关性等导致相应回归系数估计值有偏的问题。[19](P175-188)

(二)数据来源和统计分析

考虑到1994年分税制实施的影响以及2007年财政支出口径的重要变化,我们将构造1998—2006年省级面板数据进行经验研究。按照现行的区域处理办法,重庆市的数据合并到四川省统一考虑;西藏的数据缺失非常严重,故剔除。因此,最终的面板数据样本为中国29个省级行政区1998—2006年的数据。本文的数据主要来源于《中国统计年鉴》、《新中国50年统计资料汇编》、《中国财政年鉴》、《中国人口年鉴》。

在指标度量方面,因变量是地区创新的度量,按照彭向和蒋传海[20](P913-934)、中国科技发展战略研究小组[21](P175-188)的分类,地区创新指标具体分为以下两大类:(1)创新绩效度量。包括:专利指标(发明专利/专利申请数和拥有的专利数量),各地区所创造的新产品价值(新产品产值和新产品销售收入),依次记为patapp、patemp、rngv、rngs。(2)创新投入度量:地区大中型工业企业新产品开发及生产情况以及研究与试验发展(R&D)活动情况,具体包括:各地区开发新产品经费、R&D人员全时当量(人年)、R&D经费(万元),依次记作rdng、rdh、rrd。

参照周业安和章泉[22](P6-15)、Madariaga和Poncet[23](P837-862)等的研究文献,解释变量X包括:各地区的期初人均实际国内生产总值记作rpgdp,是以1998年价格计算的滞后一年的人均实际国内生产总值,单位是元。人力资本水平记作human,是各地区高校在校学生数与其总人口之比。城市化水平记作urban,是各地区非农业人口与其总人口之比。贸易开放度记作open,是各地区进出口总额与其国内生产总值之比。外商直接投资水平记作fdi-gdp,是各地区外商直接投资与其国内生产总值之比。基础设施水平包括铁路和公路基础设施情况,分别记作rw-den和ro-den,对应各地区的铁路营运里程与其总面积之比和各地区的公路里程与其总面积之比,单位是公里/平方公里。人口增长率记作popgr。

解释变量Z包括:人均实际教育财政支出,记作rpedu,等于各地区实际教育财政支出除以总人口;人均实际科技财政支出,记作rpsc,等于各地区实际科技财政支出除以总人口;教育财政支出占总支出的比重,记作eduexp,等于各地区教育财政支出与总财政支出之比;科技财政支出占总支出的比重,记作scexp,等于各地区科技财政支出与总财政支出之比。

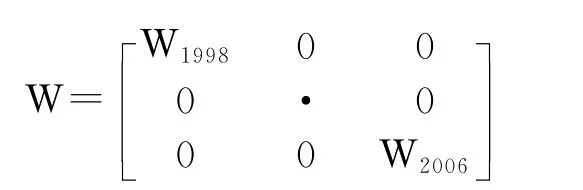

以上解释变量和被解释变量,如无特殊说明,凡涉及比例形式的,我们都采用了小数形式。其余变量采用自然对数形式,因此相应的变量名前加上了前缀“ln”。此外,需要说明的是,基于面板数据格式的空间权重矩阵是一个NT×NT的矩阵,它是基于横截面数据的空间权重矩阵W的一个扩展:N为横截面的省级行政区数,即29;T为时间序列的年份数,即12。W反映的是本研究所关心的在每个年度T内N个地区的空间关系,具体形式如下:

其中,W1998,…,W2006分别表示1998—2006年29个省级行政区的空间权重矩阵w。鉴于本文采用的基于地表距离的空间关系不会随时间而变化,因此有W1998=…=W2006。对于每一个w而言,该矩阵中的元素反映了第i省区与第j省区在空间中的相互关系。本文中,Wij同Madariaga与Poncet的文献一致[24](P837-862),表示省级行政区i的省会城市和省级行政区j的省会城市间的地表距离。进一步地,我们对空间权重矩阵w进行了行标准化,使得每一行之和为1。表1报告了本文使用的主要回归变量的统计分析结果。

表1 主要回归变量的统计分析结果

四、回归结果分析

本文主要研究地方政府的教育和科技支出以及各地方政府间的教育和科技支出竞争是否对地区创新产生了影响。关于支出指标通常有两种处理办法:一是当年教育和科技支出额,由于各地区人口数不同,总量缺乏说服力,因而通常采取人均支出的方式来处理,反映的是平均支出,即地方政府愿意在每个居民身上提供的公共品数量。二是当年本级某项支出占本级总支出的比重,这可以反映一个地区的支出偏好。我们将分别就这两个方面进行回归。

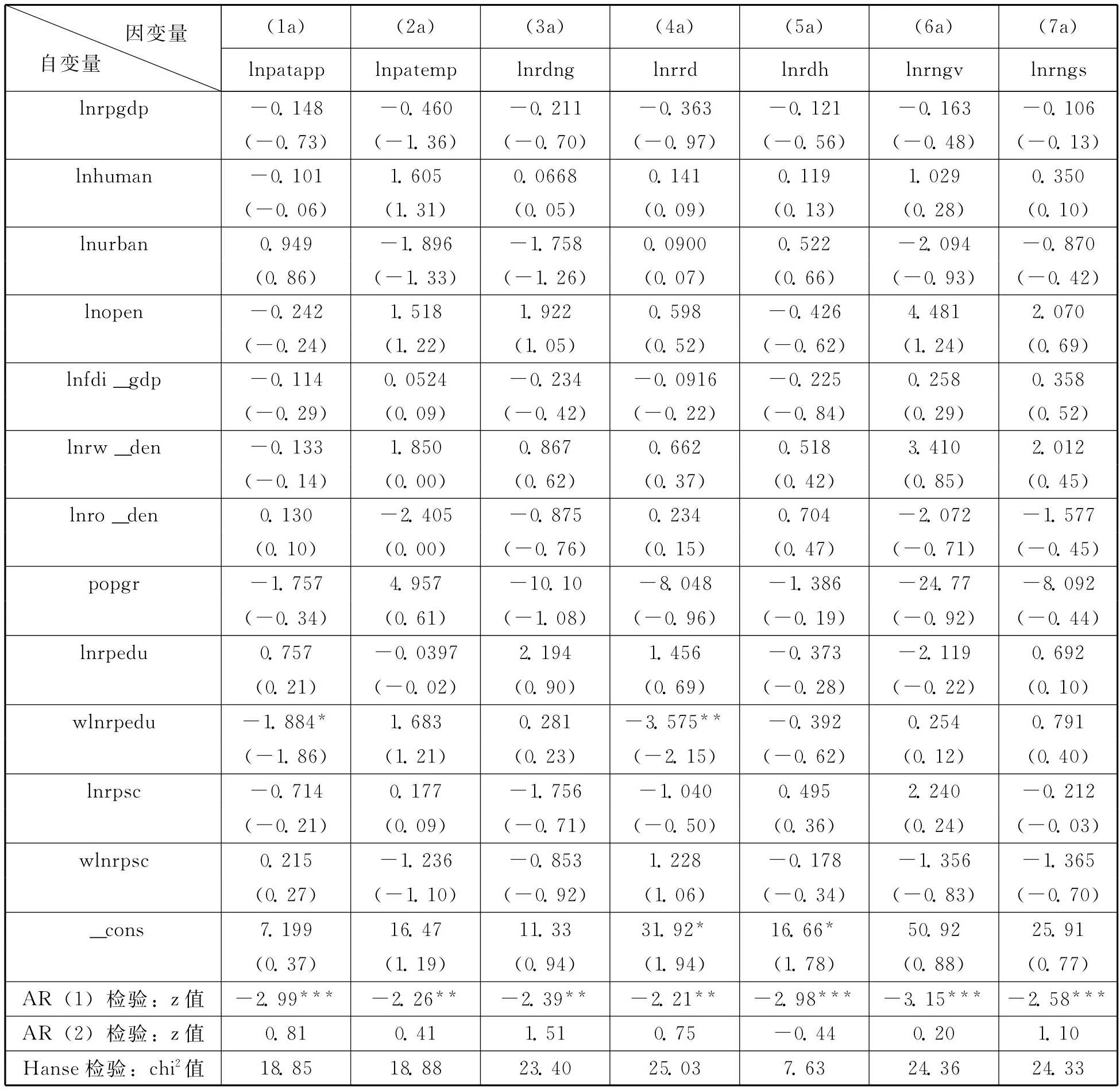

(一)人均教育和科技支出水平视角的回归分析结果

表2显示的是各地区的人均教育和科技支出及其空间策略性互动项作为主要解释变量时的回归结果。待考察的自变量包括人均实际教育支出对数和人均实际科技支出对数及其相应的空间变量,控制变量包括期初人均实际国内生产总值、人力资本水平、城市化水平、贸易开放程度、外商直接投资水平、基础设施水平、人口增长率等,回归结果分别对应(1a)~(7a)。

表2 人均教育、科技支出与地区创新

从本地人均教育和科技支出对经济结构转型的影响来看,人均实际教育支出以及人均实际科技支出对所有因变量均没有显著影响。这是因为,教育的产出是人力资本,而科技的产出是知识,两者具有外部性,和创新之间不是线性关系,所以难以体现直接的因果关系。

不过,从两项支出的空间策略性互动影响来看,其创新效应还是非常明显的。相邻地区的人均实际教育支出对发明专利与申请专利之比、R&D经费实际值具有显著的负向影响。就影响的具体程度而言,如果相邻地区的人均实际教育支出提高1%,那么,发明专利与申请专利之比将下降188.4%,R&D经费实际值将下降357.5%。这说明,从人均教育支出竞争的视角看,策略替代是非常明显的。地方政府提高教育支出,一方面吸引邻区人才流入,因为教育水平可以改善后代的受教育程度;另一方面,当地人力资本水平逐步提升,也会吸引企业流入,因为企业选址不仅考虑成本,还要考虑生产率的提升。因此,一个地区人均教育支出的增加,会改进本地区的创新,同时会降低邻区的创新。但相邻地区的人均实际科技支出对所有因变量均没有显著影响。这可能是因为科技支出只和学校、科研院所及部分企业有关,和家庭关系不大。因为以人均数表达的科技支出可能并不是一个合适的竞争策略。这一点和表3的结果对比更能说明问题。

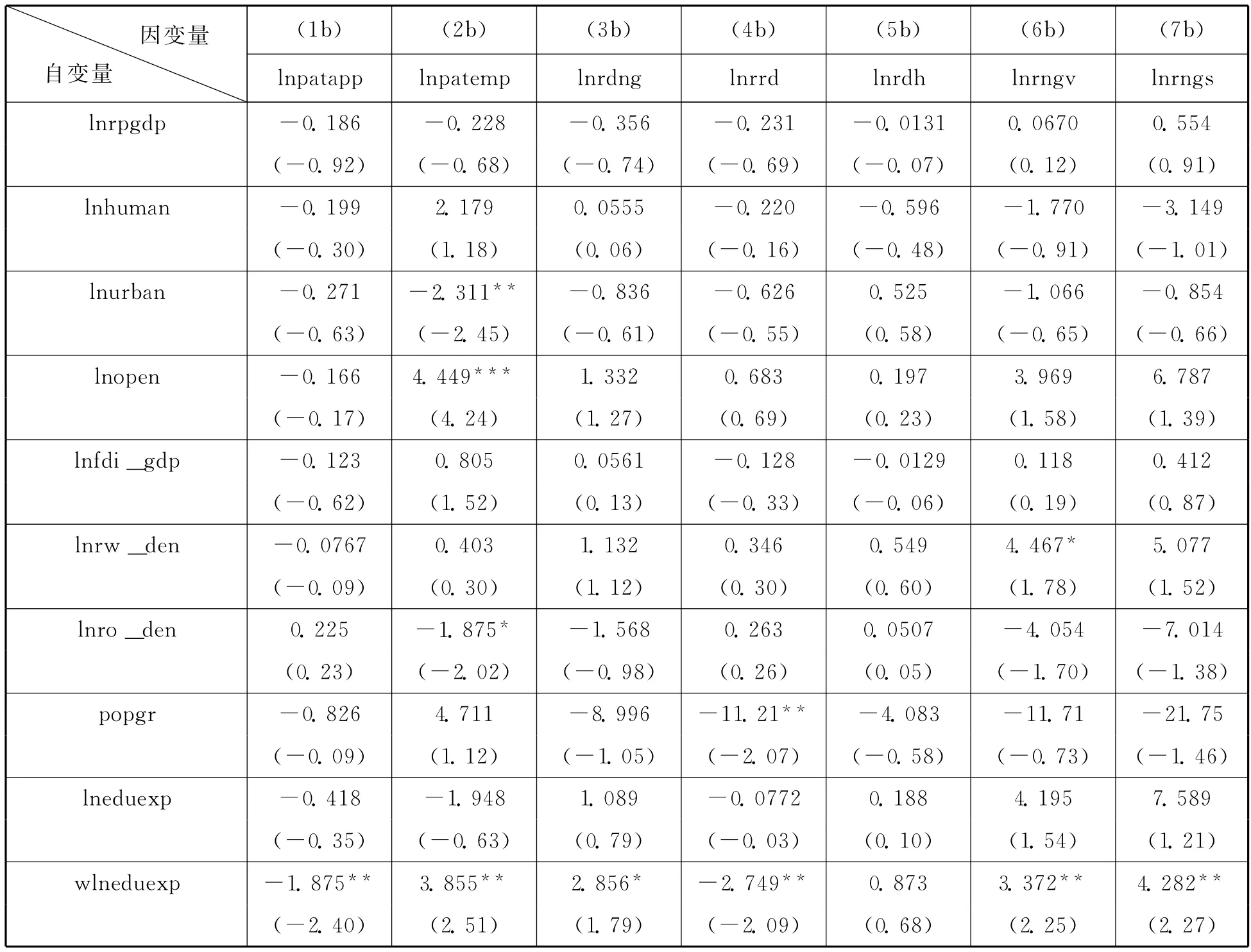

(二)教育和科技支出比重视角的回归分析结果

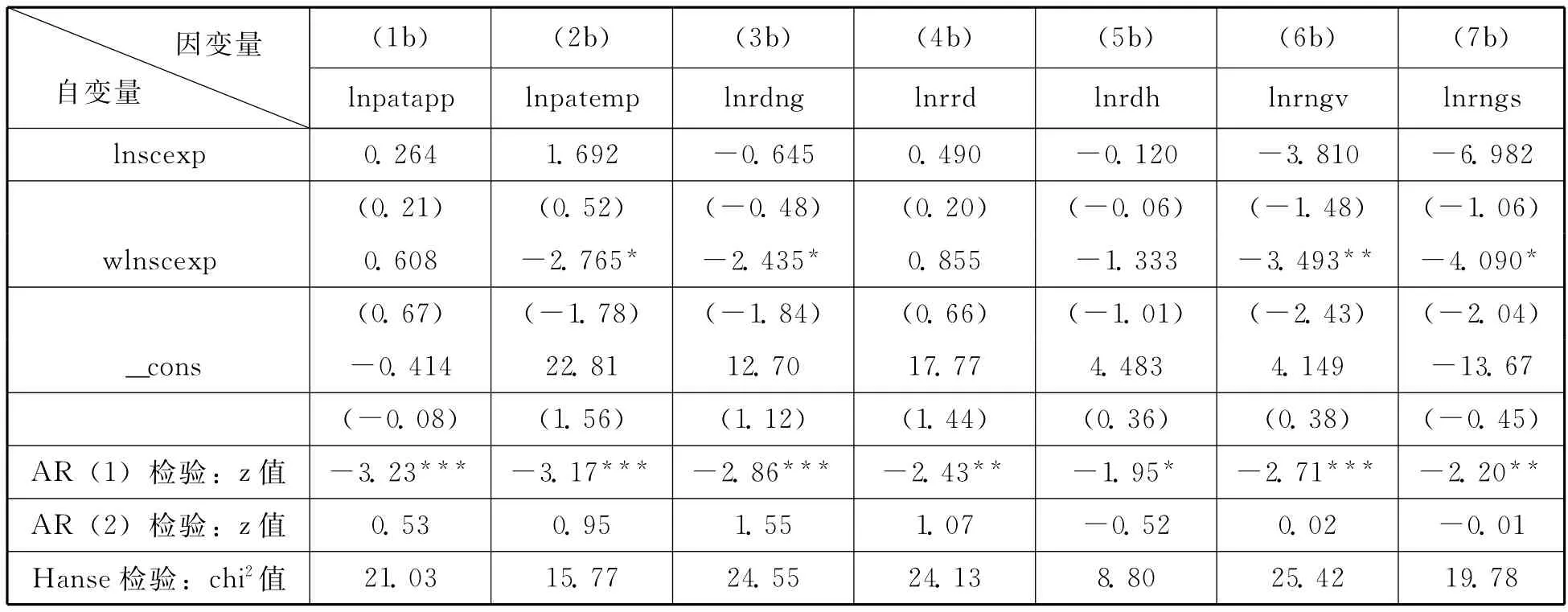

表3显示的是以各地区教育和科技支出占财政总支出比重及其空间策略性互动项作为主要解释变量时的回归结果,待考察的自变量主要包括教育支出占财政总支出的比重(lneduexp)、科技支出占财政总支出的比重(lnscexp)及其相应的空间变量。控制变量、因变量均与表2一致,其回归结果分别对应(1b)~(7b)。

表3 教育和科技支出比重与地区创新

续前表

从本地教育和科技支出占比对地区创新的影响来看,教育支出占财政总支出的比重及科技支出占财政总支出的比重对所有因变量均没有显著影响。这一点和表2的情况类似。但从各地区教育和科技支出占比的空间策略性互动影响来看,相邻地区的教育支出占财政总支出的比重对发明专利与申请专利之比、R&D经费实际值具有显著的负向影响;对拥有专利数量、开发新产品经费实际值、新产品实际产值、新产品销售实际值具有显著的正向影响。这说明教育支出比重的效应是多向的,一方面,这一比重的增加可以起到吸引邻区人才和企业的作用,表现为策略替代;另一方面,该比重增加,可以通过正外部性改善邻区的人力资本和知识,从而改进邻区的创新,这表现为正溢出效应,说明竞争是策略互补的。策略替代主要体现在创新投入上,而策略互补主要体现在创新绩效上。这实际上给区域间的合作提供了依据和空间,即如果区域间能够在教育支出方面进行协调,则会达到创新绩效方面的共赢。

和表2不同,表3显示,相邻地区的科技支出占财政总支出的比重对拥有专利数量、开发新产品经费实际值、新产品实际产值、新产品销售实际值具有显著的负向影响。这说明按比例表示的科技支出也表现出策略替代特征。这是因为,该比重体现了地方政府在财政支出中花在科技方面的钱,该比重越高,说明当地科研环境的改善越明显,对企业科研创新的资助越大;政府通过大学和科研院所直接提供创新知识的力度越强,就越能吸引邻区人才和企业流入,从而导致邻区创新水平下降。

此外,回归结果还表明,城市化水平对拥有专利数量具有显著的负向影响。公路基础设施对拥有专利数量具有显著的负向影响。人口增长率对R&D经费实际值具有显著的负向影响。而开放程度对拥有专利数量具有显著的正向影响。铁路基础设施对新产品实际产值具有显著的正向影响。

五、结论和政策建议

本文试图从教育和科技支出竞争的角度讨论地方政府竞争对地区创新的影响。我们通过空间计量经济学研究发现,这种影响的确存在,但和通常的直觉并不一致。本文的主要结论如下:

(1)没有明确的证据表明教育和科技支出与地区创新之间存在显著的相关关系。无论通过人均数计算,还是通过两类支出的比重计算,均未发现教育和科技支出直接作用于地区创新的证据。这说明我们通常所说的教育和科技的创新功能并不完全正确。

(2)教育和科技支出的创新功能体现在两种支出的竞争效应上,而不是支出本身。这和通常的理解完全不同。本文的回归结果表明,就人均数而言,相邻地区人均教育支出对发明专利与申请专利之比及R&D经费实际值具有显著的负向影响,比如,如果相邻地区的人均实际教育支出提高1%,那么,本地发明专利与申请专利之比将下降188.4%,R&D经费实际值将下降357.5%。但从教育支出的相对总量来看,相邻地区的教育支出占财政总支出的比重对拥有专利数量、开发新产品经费实际值、新产品实际产值、新产品销售实际值体现出显著的正向影响。为什么邻区人均教育支出与教育相对总量支出表现出相反的外部性特征呢?事实上,人均教育支出反映的是支出的总量特征,而教育支出占总支出比重反映的是支出的结构特征。总量特征表现出负向溢出效应,是因为人均教育支出增加会吸引高素质的人力资源流入本地,从而压缩了相邻地区的创新空间。但是,本地区教育支出比重的增加会使得人力资本和创新成果对相邻地区产生正向溢出效应。当然,从相对支出总量上看,教育支出也有一定的负溢出效应,比如,相邻地区的教育支出占财政总支出的比重对发明专利与申请专利之比、R&D经费实际值具有显著的负向影响,这说明教育对创新的影响是复杂的,一个地区教育投入的增加实际上也能够吸引到邻区的要素流入,从而形成负溢出效应,只不过教育的正溢出效应更明显而已。

(3)相对于教育支出来说,科技投入对创新的作用可能更为直接,相对的正外部性可能小些,所以更可能体现为区际竞争中的负溢出效应。我们的研究结果表明,相邻地区的人均实际科技支出对创新并无显著影响,但相邻地区科技支出在相对支出总量上却体现出显著的负溢出效应。具体来说,相邻地区的科技支出占财政总支出的比重对拥有专利数量、开发新产品经费实际值、新产品实际产值、新产品销售实际值均具有显著的负向影响。这说明,如果一个地区增加科技投入,就相当于直接改善了当地的创新条件,因而会吸引邻区科技人才流入以及其他要素流入,从而就会增强本地创新能力,弱化邻区创新能力。

从上述结论可以看出,地方政府间的确围绕教育和科技支出展开竞争,并且这种竞争对地区创新产生了显著的影响。如果我国要实现经济的平稳转型,就需要通过恰当的制度设计来改变现有的竞争格局,即弱化负溢出效应,强化正溢出效应。这就要求层级政府之间必须针对教育和科技支出的外部性程度来设计相应的事权。本文的建议是,今后的改革应该把调整教育和科技支出的事权作为重要内容之一,核心是把外部性最大的基础教育和基础科研收归中央政府负责,而把外部性较小的高等教育和应用科研分权给地方。也就是说,教育方面,义务教育和部分综合性研究型大学支出应该归中央政府负责,大幅压缩综合性大学数量,鼓励地方建设专业性大学和职业性教育学校,以改进地方教育支出的激励;科研方面,基础性科研经费归中央负责,而大量的应用型研究项目经费和资助应放权给地方,改变大量的中央财政资金投入应用研究的现状。

[1][2][11][15]周业安、李涛:《地方政府竞争和经济增长——基于我国省级面板数据的空间计量经济学研究》,北京,中国人民大学出版社,2012。

[3]Barro,R.J.“Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth”.Journal of Political Economy,1990,98(5).

[4]罗伯特·巴罗、哈维尔·萨拉伊马丁:《经济增长》,北京,中国社会科学出版社,2000。

[5]World Bank.“Fiscal Policy for Growth and Development:Further Analysis and Lessons from Country Case Studies”.March 28,2007.

[6]郭庆旺、吕冰洋、张德勇:《财政支出结构与经济增长》,载《经济理论与经济管理》,2003(11)。

[7]廖楚晖、余可:《地方政府公共支出结构与经济增长——基于中国省级面板数据的实证分析》,载《财贸经济》,2006(11)。

[8]付文林、沈坤荣:《中国公共支出的规模与结构及其增长效应》,载《经济科学》,2006(1)。

[9][19]Brueckner,J.“Strategic Interaction Among Governments:An Overview of Empirical Studies”.International Regional Science Review,2003,26(2).

[10]Revelli,F.“On Spatial Public Finance Empirics”.International Tax and Public Finance,2005,12(4).

[12]邵军:《地方财政支出的空间外部效应研究》,载《南方经济》,2007(9)。

[13]李涛、周业安:《中国地方政府间支出竞争研究》,载《管理世界》,2009(2)。

[14]李涛、周业安:《财政分权视角下的支出竞争和中国经济增长》,载《世界经济》,2008(11)。

[16]Case,A.,J.Hines and Rosen,H.“Budget Spillovers and Fiscal Policy Interdependence”.Journal of Public Economics,1993,52(3).

[17][23][24]Madariaga,N.,and Poncet,S.“FDI in Chinese Cities:Spillovers and Impact on Growth”.World Economy,2007,30(5).

[18]Windmeijer,F.“A Finite Sample Correction for the Variance of Linear Efficient Two-Step GMM Estimators”.Journal of Econometrics,2005,126(1).

[20]彭向、蒋传海:《产业集聚、知识溢出与地区创新》,载《经济学季刊》,2011(3)。

[21]中国科技发展战略研究小组:《中国区域创新能力报告2011:区域创新与战略性新兴产业发展》,北京,科学出版社,2012。

[22]周业安、章泉:《财政分权、经济增长和波动》,载《管理世界》,2008(3)。