孔子传播思想研究

仝冠军

(中国出版集团公司战略发展部,北京100010)

一、孔子的传播理念

孔子的最高传播理念是“和而不同”,具体表现为“仁”与“礼”的统一。

孔子说:“君子和而不同,小人同而不和。”所谓“和”、所谓“同”,其实都是就个体与他人以及社会的关系而言。作为传播主体的人,首先是一个生命体,必然要追求自我道德的圆满、自身个性的张扬和欲望的满足,这是个性化的过程;其次,他又是一个社会性的人,他必然置身于纷繁复杂的社会网络之中,受到各种社会关系、社会规范的制约,追求自身与社会的协调,这又是一个社会化的过程。个性化与社会化之间必然会产生一种紧张的关系,而孔子认识到了这种紧张关系,他所说的“和而不同”,正是要使个体的自我发展、自我表现与社会、群体的认同呈现出和谐的状态。就传播而言,理想的状态就是:既要发挥传播主体的主观能动性,又要使传播活动符合特定的社会规范;传播者既能够做到随心所欲,又能够不逾越规矩。这种理想状态具体表现为“仁”与“礼”的统一。

“礼”是《论语》中的一个重要概念。孔子对自己的儿子说,“不学礼,无以立”,“礼”是传播的一个重要原则。《左传·隐公十一年》引用“君子”的话说:“礼,经国家,定社稷,序民人,利后嗣者也。”礼是一个社会得以正常运转的必要体系,是确定人与人关系、地位的标准,是人际传播活动必须遵循的一种原则。但是最完美的传播状态应该是“仁”和“礼”的统一。

关于“仁”和“礼”的关系,冯友兰认为:“仁”和“礼”是互相矛盾的。“仁”是属于个人的自由这一方面的东西;“礼”是属于社会的制度这一方面的东西。“仁”是属于自然的礼物这一方面的东西;“礼”是属于人为的艺术这一方面的东西。自然的礼物和人为的艺术是对立的。对立必然相反,相反就是矛盾。但是相反而又相成,矛盾而又统一。没有真情实感为内容的“礼”,就是一个空架子,严格地说,就不成其为“礼”。没有礼的节制的真情实感,严格地说也不成其为“仁”。所以真正的礼,必包含有“仁”;完全的仁也必包含有“礼”。[2]164-165

孔子对“仁”有多种解说,最基本的意思还是“仁者爱人”,即强调一种人和人之间的平等关系,强调人的主体地位。“仁”是对传播的一种自在的要求,侧重传播主体个人的品德,这是达到最高传播境界的前提,因为唯有传播者的素质都达到一定层次,方能有理想的传播活动;“礼”则是一种外在的要求,是就个人与他人以及整个社会的关系来说的,能够与社会融洽相处,传播主体离“仁”也就不远、他们的素质也就达到一定层次了。能够将此两者完美融合,既不违仁,又合乎礼,方为孔子心目中完美的传播状态。

二、孔子的传播符号论

(一)传播符号的划分

孔子认识到,不仅言语可以起到传播信息的作用,非言语符号同样具有这种功能。《论语·学而》(以下仅称篇名)云:“巧言令色,鲜矣仁。”《颜渊》云:“察言而观色……色取仁而行违。”在这里,孔子将“言”与“色”并举,认为它们都是传播信息的符号,在传播活动中,应该综合传播主体的言语和表情等非言语符号,综合分析、判断,才能够得到接近客观事实的信息。在传播过程中,孔子特别注意适当运用这些传播符号,《季氏》云:“孔子曰:‘君子有九思∶视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义。’”这主要是从传播者这一方面来说的。

(二)语言的遮蔽性

所谓语言的遮蔽性,是说语言有时候并不能表达一个人的真实想法。语言的遮蔽性不仅仅是传播主体使用不当的问题,更主要的是传播主体的品德问题。《公冶长》云:“子曰:‘巧言、令色、足恭,左丘明耻之,丘亦耻之。匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。’”这是说,有些人明明心里对别人有着无尽的怨恨,在语言和表情上,却做出亲昵的样子。《先进》云:“子曰:‘论笃是与,君子者乎?色庄者乎?’”仅从一个人的言论加以判断,很难弄清楚他是真的君子,还是通过言语和神情伪装。《宪问》云:“有德者必有言,有言者不必有德。仁者必有勇,勇者不必有仁。”仅仅依靠言语,不能判断一个人的德行。语言的遮蔽性还被用来委婉地对别人进行劝戒。那么我们如何通过言语了解一个人的真实想法呢?《子罕》云:

子曰:“法语之言,能无从乎?改之为贵。巽与之言,能无悦乎?绎之为贵。悦而不绎,从而不改,吾末如之何也已矣!”

所谓“绎”,是说能够对传播内容加以分析判断,并辨别真伪。《为政》云:“子曰:‘视其所以,观其所由,察其所安。人焉廋哉?人焉廋哉?’”了解一个人,不但要通过他的所言,还要通过考察他的行为:做了什么事情?采取什么手段?做完事情之后神情是否安稳?等等。总之,要综合运用各种手段加以判断,才能够不被一个人的言语所迷惑。

(三)语言的工具性

《论语》的最后一章是《尧曰》,《尧曰》的最后一句话说:“不知命,无以为君子也;不知礼,无以立也;不知言,无以知人也。”这一段话揭示了孔子对语言的工具性的认识。“君子知命”是从哲学意义上来说的,可以视作孔子的人生观的一个方面;“君子知礼”是从社会层面来说的,“礼”主要指人与人之间的行为准则,是君子处身立世以及自我修养的重要方面,“礼”本身就是人与人之间各种关系的反映,是一种理想的传播秩序;“君子知言”与前两者并列,是君子成就功业和独善其身的重要保证,其重要性同样不言而喻。换句话说,孔子认为,语言是人际传播中最重要的媒介,不知言,无以知人;不知人则难以自立于社会,处理不好人际关系,不能保证言语和行为都合于礼;不能自立于社会,言行不合于礼,则难以成为君子,更不要说达到“知命”的境界了。

作为重要的传播工具,语言的威力在孔子看来是巨大的,《子路》云:

定公问:“一言而可以兴邦,有诸?”

孔子对曰:“言不可以若是其几也。人之言曰:‘为君难,为臣不易。’如知为君之难也,不几乎一言而兴邦乎?”

曰:“一言而丧邦,有诸?”

孔子对曰:“言不可以若是其几也。人之言曰:‘予无乐乎为君,唯其言而莫予违也。’如其善而莫之违也,不亦善乎?如不善而莫之违也,不几乎一言而丧邦乎?”

一个国家的兴盛与衰败均非一日之功,所以孔子说“言不可以若是其几也”;但是追究起来,国家的兴衰与国君的关系却是莫大的,其根源可以从国君的言语中反映出来,如果国君知道为政之难,善纳忠言,便可以“一言兴邦”,如果滥施权威,胡乱发号施令,迷恋于自己的“话语权威”,则会“一言丧邦”。所以孔子认为为政者应当谨慎使用语言这种传播工具。

(四)传播符号的规范化

传播符号的规范化有助于提高传播效率,扩大传播范围,在政治层面还有利于国家的统一和民族的融合。孔子时,在各地方言之外有“雅言”,“雅言”可能就是当时的官话。《述而》:“子所雅言,《诗》、《书》、执礼,皆雅言也。”可见孔子在教育弟子以及为人主持仪式的时候,使用的是官话而不是方言。在孔子以后,雅言甚至影响到了文字的统一,进而影响到了民族的融合。

朱自清说:自从有了私家著作,学术日渐平民化。著作越来越多,流传也越来越广。“雅言”便成了凝定的文体了。后世大体采用,言文渐渐分离。战国末期,“雅言”之外,原有齐语、楚语两种有势力的方言。但是齐语只在《春秋公羊传》里留下一些,楚语只在屈原的“辞”里留下几个助词如“羌”、“些”等;这些都让“雅言”压倒了。[6]99

传播符号规范化的另一层内涵,是孔子提出的“正名”理论。《子路》记载:

“子路曰:‘卫君待子而为政,子将奚先?’子曰:‘必也正名乎!’子路曰:‘有是哉,子之迂也!奚其正?’子曰:‘野哉由也!君子于其所不知,盖阙如也。名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所措手足。故君子名之必可言也,言之必可行也。君子于其言,无所苟而已矣。’”

孔子所处的社会,周礼已经难以维持,传播符号所代表的事物和实际生活中的事物已经脱节,所以孔子要正名,使传播符合和它所代表的事物一致起来。孔子所谓的“名”,其实不尽是周礼中的那一套传播符号,而是经过了自己损益的一套新的传播符号。孔子正是想通过推行这一套新的传播符号,以规定社会现实,重建社会秩序。

(五)语言的表达能力

语言虽然是人类最重要的传播工具,但是有些东西却是语言难以准确表达的。比如孔子所谓的“道”,就很难用言语表达清楚。《阳货》云:“子曰:‘予欲无言!’子贡曰:‘子如不言,则小子何述焉?’子曰:‘天何言哉!四时行焉,百物生焉;天何言哉?’”朱熹注曰:“学者多以言语观圣人,而不察其天理流行之实,有不待言而著者。是以徒得其言,而不得其所以言,故夫子发此以警之。”[3]180但是在另一层面来讲,语言的表达能力又是无限的。孔子通过“诗教”,弥补了语言的上述缺陷。所谓“诗教”,即是孔子通过教弟子学习《诗》,启发他们从中获得启发,得到新的知识,而不是局限于原诗的意思。

《八佾》记载:子夏问曰:“巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮。何为也?”子曰:“绘事后素。”曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也!始可与言诗矣。”原诗是在描述一位姣好的女子目光流盼,妩媚动人,“素以为绚”是先施以粉底而后用五彩,在诗句中是说女子本身的条件很好,加上装饰就更加漂亮。而子夏从中领悟到了“仁”与“礼”、“质”与“文”的关系,认识到一个人在自身修养达到“仁”之境界,再约之以礼,方可为君子。这种教育方式大大延展了语言的表达功能,充分发掘了语言的表达潜力。

徐复观认为:由春秋贤士大夫的赋诗言志,以及由《论语》所见之诗教,可以了解所谓“兴于诗”的兴,乃由《诗》所蕴蓄之感情的感发,而将《诗》由原有的意味,引申成为象征性的意味。象征的意味,是由原有的意味,扩散浮升而成为另一精神境界。此时《诗》的意味,便较原有的意味为广为高为灵活,可自由进入到领受者的精神领域,而与当下的情景相应。尽管当下的情景与《诗》中的情景,有很大的距离。此时《诗》已突破了字句训诂的拘束,反射出领受者的心情,以代替了由训诂而来的意味。试就《论语》孔子许子贡、子夏可与言诗的地方加以体悟,应即可以了然于人受到《诗》的感发的同时,《诗》即成为象征意味之诗的所谓“诗教”。此时的象征意味与原有的意味的关连,成为若有若无的状态,甚至与之不甚相干。[7]5

孔子通过这种断章取义的诗教,使《诗》发挥了更大的教育作用,语言的传播能力得以提高。

在诗教的过程中,传播者的主体性得到了充分的发挥。在诗教之外,孔子更多地使用譬喻,拓展语言的表现能力,赋予语言以尽量多的意涵。《子罕》云:“子曰:譬如为山,未成一篑;止,吾止也!譬如平地,虽覆一篑;进,吾往也!”孔子以此来比喻为学要坚持不懈,积少成多,而不可中道而止,功亏一篑。再如《子罕》:子曰:“苗而不秀者,有矣夫!秀而不实者,有矣夫!”子曰:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”前者比喻学而不成,后者则寓意深广,在不同语境下会有不同的引申意义。孔门弟子受孔子影响,也经常使用这种委婉的方式发表自己的见解,如《子罕》载子贡言:子贡曰:“有美玉于斯,韫椟而藏诸?求善贾而沽诸?”子曰:“沽之哉!沽之哉!我待贾者也!”等等。

三、孔子的传播目的论

孔子以为,传播的最终目的在于由“学”而“习”,在于“言”和“行”的统一。孔子的传播目的论带有很强的实践理性色彩。《学而》的第一章是《论语》一书的开篇,云:“子曰:‘学而时习之,不亦悦乎!有朋自远方来,不亦乐乎!人不知而不愠,不亦君子乎?’”周群振认为:“本章列《论语》首篇之首章,义旨精神,诚足以涵盖全书综和之思行意理也不遗。大抵为孔子晚年自省生命历程之所成就,而以昭示并启迪门人者。自外观之,若有三事;揭其内蕴,实系整体一贯之展露,动发之机,则尽在‘学而时习之’一语之为因。”[8]2这一章大致交代了孔子对传播目的的看法。

《子路》云:“子曰:‘诵诗三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对,虽多,亦奚以为?’”这里就表现出鲜明的实用理性。孔子以《诗》教育弟子,其重要的目的就是使弟子们可以从容应对各种政治场合,以诗篇为外交手段,所谓穷经以致用。这是春秋时士大夫的遗风。

《季氏》曰:陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?”对曰:“未也。尝独立,鲤趋而过庭。曰:‘学诗乎?’对曰:‘未也。’‘不学诗,无以言!’鲤退而学诗。他日又独立,鲤趋而过庭。曰:‘学礼乎?’对曰:‘未也。’‘不学礼,无以立。’鲤退而学礼。闻斯二者。”在这里,可以很明显地看出,孔子教学的目的,是为了培养弟子的语言运用能力(言)、社会交往能力(立)。诗是当时社会交际的重要手段,礼是当时社会交际的重要规则,学习这些知识,正是为了实用目的。

《诗》本是一部诗集,是文学作品,孔子在教学过程中却更加注重其指导社会、人生的一面。《阳货》载:子曰:“小子何莫学夫诗?诗可以兴,可以观,可以群,可以怨;迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”将《诗》的实用价值可谓挖掘殆尽了。

在“学”与“习”的顺序上,孔子主张先“学”而后“习”。《先进》曰:“子曰:‘先进于礼乐,野人也;后进于礼乐,君子也。如用之,则吾从先进。’”孔子在选用人才的时候,倾向于那些先学习礼乐知识,而后去从政、学以致用的所谓“野人”,对那些先从政再去学习的“君子”,则不那么看好。子路由于不遵守这一点,被孔子斥之为“佞”:“子路使子羔为费宰。子曰:‘贼夫人之子!’子路曰:‘有民人焉,有社稷焉,何必读书,然后为学?’子曰:‘是故恶夫佞者。’”

由于大多数人轻易出言而惰于施行,孔子提出了“慎言”的主张:

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

子曰:“古者言之不出,耻躬之不逮也。”(《里仁》)

子曰:“君子欲讷于言而敏于行。”(《里仁》)

司马牛问仁。子曰:“仁者,其言也讱。”曰:“其言也讱,斯谓之仁已乎?”子曰:“为之难,言之得无讱乎?”(《颜渊》)

子曰:“君子耻其言而过其行。”(《宪问》)

子曰:“其言之不怍,其为之也难。”(《宪问》)

孔子对传播目的的看法其实是对中国“慎言”传统的一种继承。春秋时期,人们认为出言不慎会给自己或者国家带来灾难,是一种被动的、逃避式的态度。在孔子这里,更加强调的却是传播主体的言论责任、社会责任,是一种积极负责的态度。

四、孔子的受众思想

作为一位教育家,受众思想构成了孔子传播思想不可或缺的重要部分。

(一)风草论

所谓“风草论”,其实源于《论语》中的一段话:“季康子问政于孔子曰:‘如杀无道,以就有道,何如?’孔子对曰:‘子为政,焉用杀?子欲善而民善矣。君子之德风,小人之德草,草上之风,必偃。’”草上之风的比喻较为形象地表述了孔子对传播效果的认识。一方面,孔子认为,有德者或者在位者(所谓“君子”),对民众的教化恰如风过草偃,效果会非常明显。《论语》中还有相似的论说:

子曰:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。”(《子路》)

子曰:“上好礼,则民易使也。”(《子路》)

子曰:“苟其身正矣,于从政乎何有?”(《子路》)

这与“魔弹论”非常相似。魔弹论的缺陷在于过分夸大了传播者的威力,而低估了受众的能动性。但是孔子的“风草论”与“魔弹论”并不完全一致。另一方面,“魔弹论”认为传播内容一下子就可以打倒受众,对受众过于低估。而孔子认为传播的威力虽然巨大,但是也是有一定的限度的。受众一定会受到传播内容的影响,但不象“魔弹论”说得那么绝对。风吹过去以后,草自然会逐渐站起来,只有不断被大风吹拂,才可以使草完全倒下去,因此取得理想的传播效果非一日之功。《子路》:“子曰:‘如有王者,必世而后仁。’”即使有道的君主,想要使民众归之于仁,至少也要一世——30年的时间。对民众的教化要循序渐进,不可操之过急。“风草论”较“魔弹论”的高明之处就在于它没有绝对夸大传播的威力,同时还关注到了那些对传播内容具有极强“免疫力”的两种人:“上智”与“下愚”。

(二)层次论

孔子说:“中人以上,可以语上也;中人以下,不可以语上也。”传播活动要考虑到受众的不同层次。孔子在传播实践中正是这么做的。同样是请教孔子什么是“仁”,孔子对颜渊说的是“克己复礼”,对司马牛说的是“仁者其言也讱”,对樊迟则简单地说“仁者爱人”。

孔子时,民众的知识水平总体而言还是比较低下的。因之孔子提出了“民可使由之,不可使知之”的观点。学界一般认为这句话只是对当时民众知识水平的一种客观反映。民众层次不同,所以不必采取一律的传播措施,务必使人人都“知之”。钱穆认为:“民性皆善,故可使由。民性不皆明,有智在中人以下者,故有不可使知者。若在上者每事于使民由之之前,必先家喻户晓,日用力于语言文字,以务使知之,不惟无效,抑且离析其耳目,荡惑其心思,而天下从此多故。”[4]208

对于“愚民”之说,郭沫若也力辩其诬:要说“民可使由之,不可使知之”为愚民政策,不仅和他“教民”的基本原则不符,而在文字本身的解释上也是有问题的。“可”和“不可”本有两重意义,一是应该不应该;二是能够不能够。假如原意是应该不应该,那便是愚民政策。假如仅是能够不能够,那只是一个事实问题。人民在奴隶制时代没有受教育的机会,故对于普通的事都只能照样做而不能明其所以然,高级的事理自不用说了。原语的涵义,无疑是指后者,也就是“百姓日用而不知”的意思。旧时的注家也多采取这种解释。这是比较妥当的。孟子有几句话也恰好是这两句话的解释:“行之而不著焉,习矣而不察焉,终身由之而不知其道者众也。”(《孟子·尽心上》)就因为有这样的事实,故对于人民便发生出两种政治态度:一种是以不能知为正好,便是闭塞民智,另一种是要使他们能够知才行,便是开发民智,孔子的态度无疑是属于后者。[11]90

孔子在这里强调的只是受众的层次问题,而非反对传播的愚民政策。

五、孔子的历史传播思想

《论语》中孔子不止一次地表明自己的好古情结。他说:“述而不作,信而好古,窃比于我老彭。”又说:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也。”孔子的许多知识即来源于历史。谈到古代的礼制时,孔子说:“夏礼,吾能言之,杞不足征也;殷礼,吾能言之,宋不足征也。文献不足故也。足,则吾能征之矣。”孔子学习历史知识主要是通过文献,文即古代典籍,献指的是贤人。在孔子之前,没有私家著述。想要获取知识,大概只有从当时知名、博学的史官那里问学了。

徐复观以为,“史”乃是孔子学问的最主要来源:文是简册,是直接由史所记;献是贤人,此处则应指的是良史。我们可以说,孔子在知识方面的学问,主要是来自史。史之义,莫大乎通过真实的记录,给人类行为,尤其是给政治人物的行为以史的审判,此乃立人极以主宰世运的具体而普遍深入的方法。所以孔子晚年的修《春秋》,可以说是他以救世为主的学问的必然趋势,不是偶然之事。[7]151

徐复观在解释“文献”的同时,提出一个很重要的概念,即“史的审判”。在周代,历史的审判已经代替宗教的审判,成为约束当政者的主要手段。孔子时,史官制度已经受到严重的破坏,不少史官流落民间,历史的审判这个责任于是便开始落实到以孔子为代表的新的知识阶层的肩上。于是便有了孔子的修《春秋》,便有了“微言大义”。也许在孔子看来,运用具体的历史事实来表达自己的政治态度、表达自己对此社会的批判,要比单纯运用哲学化的抽象的语言更容易为受众所接受,也更有利于自己的观念获得充分、形象的表达。徐复观对此所作的解释,颇为精当:

司马迁《史记·自序》对此加以引述:

“余闻董生曰,周道衰废……孔子知言之不用,道之不行也,是非二百四十二年之中,以为天下仪表。贬天子,退诸侯,讨大夫,以达王事而已矣。子曰,我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也。”载之“空言”,是把自己的思想,诉之于概念性抽象性的语言。用近代的术语,这是哲学家的语言。“见之于行事”,是把自己的思想,通过具体的前言往行的重现,使读者由此种重现以反省其意义与是非得失。用近代术语说,这是史学家的语言。①徐复观:《两汉思想史》(第三卷)1-2页,上海:华东师范大学出版社,2001年。徐复观还认为:“由先秦以及两汉,思想家表达自己的思想,概略言之,有两种方式。一种方式,或者可以说是属于《论语》、《老子》的系统。把自己的思想,主要用自己的语言表达出来,赋予概念性的说明。这是最常见的诸子百家所用的方式。另一种方式,或者可以说是属于《春秋》的系统。把自己的思想,主要用古人的言行表达出来;通过古人的言行,作自己思想得以成立的依据。这是诸子百家用作表达的一种特殊方式。”见同书第1页。

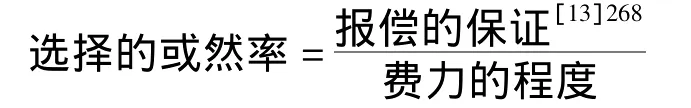

即使在今天,受众也更喜欢在生动的叙述中获取知识,而不太喜欢直接接受抽象的学术观点。这主要与知识的获取难度相关:经传播学者研究发现,受众选择接受一个观点与否,取决于这个观点对他的价值以及获取、理解这个观点的费力程度如何。可以用下面这个公式表示:

对受众而言,理解抽象语言的费力程度显然大于理解具体的历史事实的费力程度,因此他们往往更加倾向于选择后者。

孔子还时常“托古立言”,“把一些古代的人物如尧、舜、禹、汤、文、武尤其周公,充分地理想化了,每每在他们的烟幕之下表现自己的主张”。[11]82-83这种传播方式对后世造成的影响也许远远超出了孔子的想像。不但后来的诸子百家争相“援古”,以证己是而人非,后代的解释经典的写作方式很有可能也源于此。孔子非常重视历史,对古人之言是非常崇拜的,他自己也说过“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。小人不知天命而不畏也,狎大人,侮圣人之言”的话。这种敬畏古人言论的思想发展到极致,再加上集权政府的提倡,在古人阴影下写作的解释经典的著作才逐渐成为封建社会学术写作的主要方式。

总体来说,孔子的历史传播思想主要表现在三个方面:第一,孔子非常重视历史典籍的流传和学习,并以此作为教学内容(所谓“文”,是孔子教育之一科),并注重口述资料的采辑和传播;第二,孔子认识到了“载之空言”和“见之于行事”两种表达方式传播效果的不同,因此注重通过历史事实表达自己的思想,对后世的学术风格有重要影响;第三,孔子发明了“托古立言”的传播方式,利用人们的好古心理,借用一些理想化的历史人物之口,来表达自己的观点,以增强说服力,取得更好的传播效果。

六、孔子的舆论思想

孔子对舆论抱着较为开明的态度:“天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出;自诸侯出,盖十世希不失矣;自大夫出,五世希不失矣;陪臣执国命,三世希不失矣。天下有道,则政不在大夫;天下有道,则庶人不议。”孔子常常以舆论作为评价人的主要参考:

子曰:“孝哉闵子骞,人不间於其父母昆弟之言。”(《先进》)

子贡问曰:“何如斯不谓之士矣?”……曰:“敢问其次?”(孔子)曰:“宗族称孝焉,乡党称弟焉。”(《子路》)

如何在舆论与独立思考之间平衡,是传播活动中的一个难题,孔子提出了自己的解决办法:

子贡问曰:“乡人皆好之,何如?”子曰:“未可也。”“乡人皆恶之,何如?”子曰:“未可也。不如乡人之善者好之,其不善者恶之。”(《子路》)

子曰:“众恶之,必察焉;众好之,必察焉。”(《卫灵公》)

将舆论与自己的观察、判断综合起来,加以权衡,就能够得出接近事实的结论,就会尽量少犯错误。对于那些在位者而言,掌握这个原则更为重要,因为这直接关系到一个国家政治的清明与否。

[1]杨伯峻.春秋左传注[M].北京:中华书局,1990.

[2]冯友兰.中国哲学史新编[M].北京:人民出版社,1998.

[3]朱熹.四书章句集注[M].北京:中华书局,1983.

[4]钱穆.论语新解[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2002.

[5]王宇红.用自己的声音说话[J].语文建设,2000,(10).

[6]朱自清.经典常谈[M].上海:上海古籍出版社,1999.

[7]徐复观.两汉思想史(第三卷)[M].上海:华东师范大学出版社,2001.

[8]幺峻洲.论语说解[M].济南:齐鲁书社,2003.

[9]周振甫.文心雕龙注释[M].北京:人民文学出版社,2002.

[10]李彬.传播学引论(增补版)[M].北京:新华出版社,2003.

[11]郭沫若.十批判书[M].上海:东方出版社,1996.

[12]张舜徽.中国文献学[M].武汉:华中师范大学出版社,2004.

[13]胡正荣.传播学总论[M].北京:北京广播学院出版社,1997.

[14]旷新年.中国现代思想史上的胡适[J].读书,2002,(9).

[15]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982.