媒体史叙事视角下的电视媒体“娱乐化”

张文洁

(山西财经大学文化传播学院,山西太原030006)

一、媒体双重控制体系的形成

在国家发展的不同阶段,政府会有针对性地出台相应的媒体政策。媒体制度的发展经历了以下阶段:计划经济时期,媒体是全民所有制下“国家经营的事业单位”;市场经济时期“以公有制为主,多种经济成份并存”经济制度下,媒体是“事业单位企业化管理”、“一业为主多种经营”。从计划经济到市场经济,一方面,媒体作为经济个体的运行情况受到市场的制约;另一方面,媒体作为大众传播工具所具有的特殊政治功能又决定了其受到政府的制约。政府和市场从不同角度的新闻管理对媒体形成了双重控制,市场控制下的媒体“娱乐化”以追求经济效益,政府控制下的媒体“限娱”以追求社会效益。

二、电视媒体“娱乐化”的必然合理性

(一)媒体的经济属性在市场经济体系中得到确认

伴随着市场与消费主义的兴起,媒体发展所需要的经济来源经历了从国家财政支持到“自主经营、自负盈亏”的转变,媒体作为市场经济中经济个体的身份得到确认。市场经济讲求以市场需求为经济发展导向,媒体的生存取决于其提供的产品与服务对市场需求的满足程度,也即市场控制着媒体发展的命脉。

(二)市场控制论下对经济效益的本能追求

社会学理论假设人类行为由社会和社会环境所塑造。[1]10按照这个观点,作为社会运行中的个体,媒体的娱乐化亦是由其所处的社会与环境共同作用的结果,媒体所处的社会背景与环境是解释媒体“娱乐化”以及“泛娱乐化”的根本原因。

民粹主义的历史叙事认为,媒体摆脱了精英文化的控制,重视市场的重要地位,市场促使媒体对大众的需求作出更为迅速的反应,其将快乐和占有欲从少数人扩大到了普通大众,媒体被转变为大众获得娱乐的主要来源,这也是消费主义发展史的延伸。

媒介要生存,必然展开同业竞争,竞争的目标是受众的注意力。在一个提倡休闲的时代,“泛娱乐化”是资本控制下信息全球化的必然产物。一方面资本的趋得性要求媒体最大限度的占有受众;另一方面信息全球化的必然结果是信息的利益相关性降低。利益相关性直接影响到大众的信息获取动机,而娱乐是最能与最广泛大众(异质性阶层)建立一定利益相关性的传播内容。“媒介的命运取决于受众选择”,[2]迎合受众的需求以获得最多的受众注意力从而实现经济效益,是媒介生存的本能追求。人们要求媒体提供更多的娱乐,最终他们从媒体那里也得到了自己想要的娱乐。

三、“限娱”的合理性

(一)人类学、社会学角度语言对社会结构的构建作用

根据社会学、人类学的观点,语言比任何其他的符号体系都更为全面地构建了我们的文化。一些语言学家和社会学家认为不同特征的语言对言语者看待世界的方式产生不同的影响。根据萨皮尔—沃夫[3]46假设推论①萨皮尔—沃夫假设是指语言间的区别不仅仅反映了言语者的需要和环境的影响,而且它们会对言语者看待世界的方式产生影响。,现实世界在很大程度上是在群体语言习惯上无意识的构建而成。由于我们群体的语言习惯已预设了我们理解世界的方式,我们将会很自然地用这一方式去观察、去听、去感受事物,语言决定了我们对现实世界进行思考的方式。国家是一种文化建构,媒体在构建国家的过程中起到了重要的作用。

1.媒体语言的“娱乐化”对社会形态、传统价值观的消解。

娱乐化的节目内容对社会大众的议程设置发生了始料未及的重大影响。媒体的“泛娱乐化”不仅仅体现在娱乐节目的数量上,还再现在媒体的发展思路与发展风格中。从针对“娱乐化”提出的应对之策也被戏谑为“限娱令”,就可以看出“泛娱乐化”的思维与语言方式已经渗透到社会生活的方方面面。

“娱乐化”节目的盛行对传统的价值观发起了挑战。现阶段中国国情下有两种社会价值观在主导人们的日常生活。一种是传统的价值观,要求人们艰苦朴素、奋发进取,强调整个社会的和谐发展,淡化个体意识;另一种则是与市场经济发展相适应的以个体独立、追求自我的实现为导向的观念,这种价值观直接表现为人们对享乐主义的追求,对自我舒适度关注的增加,这种自我层面的追求与实现是个人主义的现代发展形式,导致人们对社会的集体目标缺乏关心。行为方式的变革是社会价值观的外在逻辑结果,电视媒体的“娱乐化”恰恰是个体对自我满足的过分追求。

通过对“泛娱乐化”一定程度限制,我们其实是对“娱乐化”语言完全建构社会的拒绝,在社会变迁过程中对传统价值观精华部分的维护。中国社会正在经历政治、经济、文化等多方面的巨大发展与变迁,以娱乐化甚至低俗化为特征的媒介对传统社会价值观的冲击、对转型期社会结构稳定性的消解作用不容忽视。

2.政府控制论下媒体在“权力结构”中的特殊性,“娱乐化”造成了单向度的人,伤害了公共领域讨论的可能性。

哈贝马斯在对“公共理性”兴衰的历史叙述中指出,公共领域的结构在十八十九世纪经历了一个结构上的转变,以理性为基础的公共生活受到破坏,现代媒体陷入了公共关系、广告和大企业的的控制之中。“商业化的通俗文化能够为大众提供一种补偿性的方式,使得那些处于社会弱势地位的人能够适应宰制性的社会秩序,并且从中得到放松、满足和消遣”。[4]275-278新一代的大众传媒激发的是消费主义的冷漠症,通过为受众提供事先包装好的、通俗易懂的思想,弱化甚至取消了其对社会存在的批判能力与批判精神,形成意识形态领域单向度的人。公共领域存在的前提是持不同观念人群以追求公共福祉为前提、利用媒体针对公共问题展开公开的论争,单向度的人则取消了公共领域讨论的可能性,压制了人们对现状的否定和批判,而“娱乐化”冲击严肃新闻地位,媒体使命感丧失,有违我国的新闻传播政策。

在各种媒体制度下,都或明或暗地对报道实施政策控制,按照一定政治制度的要求,在创办媒体、传播内容和产品发行方式上形成规定,建立了体现社会统治权的媒体制度。结合我国具体的传播政策,毫不避讳地说,“媒体是人民利益的卫士、是受众的教员、是人民的教科书”。[4]283作为思想力量的提供者,“媒介应推动人类精神的变革以及由此带来巨大的经济变化”。[4]283媒体“娱乐化”的内容冲击了严肃新闻的显要地位,报刊、电视节目变成商品消费指南和“声色犬马”的“西洋景”,失去了新闻媒体的使命感。媒体从业人员、受众、媒体批评家都越来越倾向于把媒体视作一种信息传递的工具,忽视它的思想属性,忽视其思想与理性的抗争。

四、多角度正确看待“娱乐化”与“限娱”

(一)“娱乐化”、“泛娱乐化”以及针对其不良影响提出的“批娱”、“限娱”只是中国媒体发展过程中的一个必然阶段,是传媒业由不成熟走向成熟的折射

从历史发展的高度来看,“娱乐化”、“泛娱乐化”以及“限娱”都是媒体发展过程中的正常现象,宏观而言都是媒体自身与社会环境互动产生的结果,是媒体从不成熟走向成熟迂回前进的过程。我们可以理解,电视媒体为了适应受众的需求而产生“娱乐化”,但是纵观“娱乐化”节目从产生到发展的生存状态,即使没有“限娱”以及与之相类似的行政干预手段,媒体的“娱乐化”也绝不会毫无节制地永远发展下去。以曾经红极一时的电视相亲节目为例,除江苏卫视《非诚勿扰》、湖南卫视《我们约会吧》依然保持较高的收视率外,一半以上的相亲节目已经停播。对该类节目的批评与质疑之声也不绝于耳,我们甚至可以由之推论,娱乐内容的泛滥亦是其自身走向衰退的信号。受众的需求总是在不停的变化中,优胜劣汰的市场规则将催促媒体不停地寻找新的发展方向,一定程度上“泛娱乐化”是“去娱乐化”的征兆。

(二)“泛娱乐化”提示的不仅仅是娱乐类节目过多的问题,而是相对应的非娱乐类节目从质到量的“绝对弱势”

对某一类媒体内容的发展现状进行判断,传统标准将媒体时间同质化,忽视了媒体不同时间段不同的传播价值与意义,而采用黄金时间段相关指标的比较则更具科学性。黄金时间段某一类节目的播出比重、收视比重以及二者之比可以反映出当下某类节目的情况。以CSM媒介研究对2010年度省级卫视各类节目收视情况的统计分析为依据,[7]我们将综艺娱乐类节目与其他类节目进行比较。

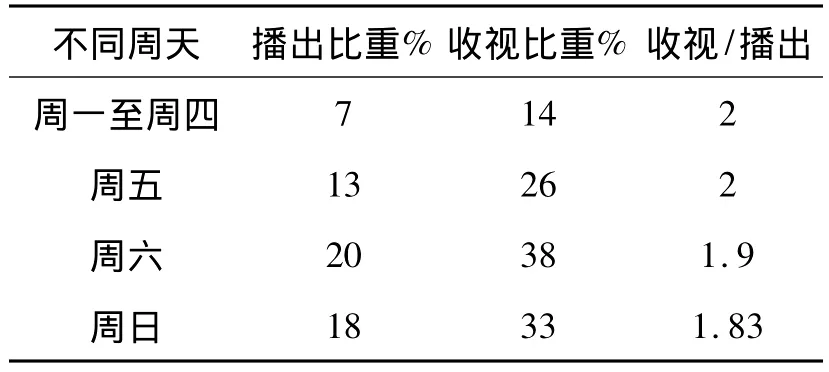

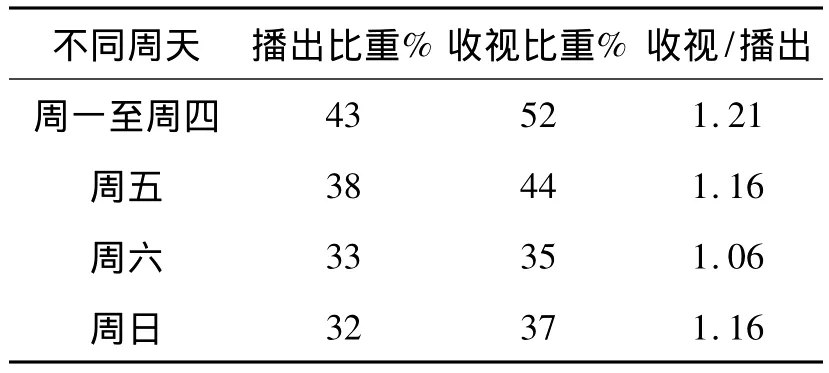

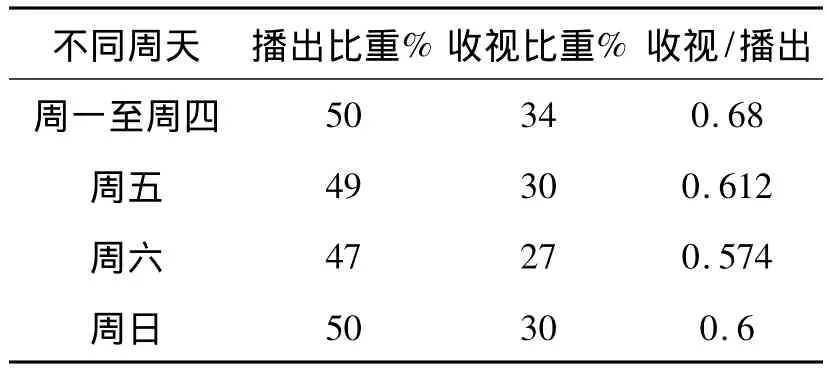

根据表1、表2、表3的相关数据,对省级卫视不同周天各类节目的播出量进行分析如下。

表1 2010年省级卫视综艺娱乐节目不同周天播出收视比重表(71城市,19:30-22:00)

表2 2010年省级卫视电视剧不同周天播出收视比重表(71城市,19:30-22:00)

表3 2010年省级卫视其他类节目(包括新闻/时事类)不同周天播出收视比重表(71城市,19:30-22:00)

省级卫视综艺娱乐节目的播出和收视高度集中于周末,在一周多数的工作日综艺娱乐节目仅占晚间19:30-22:00黄金时段节目量的7%,周五至周日的黄金时间综艺娱乐节目播出量有所提升,但最高值仅为周六的20%。相较于电视剧最高值达到43%的播出比重,娱乐节目在量上并没有明显“泛滥”的趋势。但包括新闻/时事类节目、生活服务类、教育类等在内的其他多种类节目总量在不同周天的黄金时间最高值仅为周一的50%,处于绝对弱势的地位。非电视剧、非综艺娱乐节目总量的弱势必须引起相关部门的重视。

收视与播出之比是单位播出量所获得的收视量,反映了观众对节目的认可与接受程度,是对节目品质进行判断的一个重要标准。比值高则相对应的节目受认可的程度要高。不同周天综艺娱乐节目的收视与播出比结果变化不大,基本维持在2的高位,相比较而言,包括新闻/时事类节目在内的其他类节目整体的收视与播出比值却仅有0.6左右,最高位为周一的0.68。

在其他变量基本相同的情况下,不同周天黄金时间段包括新闻/时事类节目在内的其他节目类型的收视与播出比值的明显过低反映了其自身存在的品质方面的绝对弱势。

同时根据CSM媒介研究对2010年主要节目类型节目资源使用效率的调查显示:综艺娱乐节目的资源使用效率最高达到57.2%,而新闻/时事类节目的资源使用效率为35.4%,电视剧的资源使用效率为12.1%,而生活服务类节目的资源使用效率为-45.8%。资源使用效率相当于企业运行中的投入产出之比,使用效率越低,对媒体的价值越低,甚至可能成为媒体发展的负担,其发展必然陷入恶性循环,直至完全消失,这是非娱乐节目绝对弱势的又一表现。

(三)媒体发展过程中,专业价值与市场价值之间的此消彼长

由于专业主义所倡导的能力和公正性受到了反复的攻击,媒体专业主义的权威被削弱。专业主义也受到了日益扩张的市场和市场价值的侵蚀。媒体作为经济个体,实施以市场为导向的管理体制,电视节目的制作越来越公式化,把新闻和时事节目推到了黄金时间的“边缘地带”。媒体机构的日趋中心化和雇用了越来越多的临时工,导致了记者自主权的式微,同时也导致了编辑标准的下降和媒体公信力的进一步跌落。“泛娱乐化”则深刻体现了专业价值与市场价值的对立中一方的存在是以牺牲另一方为代价的现实,这种对立导致了媒体质量的整体下降。

(四)精神生产方式与精神文明是对物质生产方式与物质文明的反映

马克思曾说:“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。”[5]82有什么性质的物质生产方式和物质文明,就有什么样性质的精神生产和精神文明,反之,精神生产过程中存在的问题反映了物质生产过程中的矛盾。媒体“娱乐化”作为精神生产过程中一个倍受争议的现象,同样反映出当前我国社会进行物质文化生产过程中存在的问题。社会贫富差距过大,人民生活压力、生活成本过高,导致不同阶层的人都寻求一种“解脱”与“逃避”的方式,继而选择沉浸在媒体创造的“娱乐化的拟态环境”中。

五、应对“娱乐化”的具体措施:监管与引导并举

媒体的娱乐化、行政主管部门以及行业协会出台的种种针对性的“限娱”措施,都是媒体在发展过程中利益相关者对媒体行业发展施加影响的正常表现,大可不必以洪水猛兽待之。在文化产业成为国民经济的支柱产业精神的引领下,一方面,在政府的主导下,应该加快我国媒体问责制度的建立,另一方面,出台有利于“非娱乐”类节目生存的优惠制度,从监管与引导两方面入手,明确媒体的社会责任,正确认识娱乐节目的“相对强势”,才能改变“非娱乐节目”绝对弱势的局面,促进电视媒体的健康发展。

[1][美]戴维·波谱诺.社会学[M].李强,等译.北京:中国人民大学出版社,2007.

[2]瑞亚,陈梁.世俗背景下媒介娱乐化的必然性[J].媒介时代,2010,(10).

[3][美]詹姆斯·卡伦.媒体与权力[M].史安斌,董关鹏译.北京:清华大学出版社,2006.

[4]刘建明.媒介批评通论[M].北京:中国人民大学出版社,2001.

[5]马克思恩格斯选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1972.