从新中国建设初期的年画发展看结构与能动性的辩证关系——以山东潍坊杨家埠木版年画为例

都晨

(中央民族大学民族学与社会学学院,北京100081)

一、政府的年画政策

年画作为民间艺术品,是由民间艺人根据民众喜好和愿景,将民众喜闻乐见的题材辅以特定的艺术想象绘制成品,供年节之时张贴使用。在其题材形成过程中,作为年画使用者的民众发挥其主观能动性,逐渐形成了一套符合自身各种需求的、模式性的题材作品,并逐渐固化,形成年节之时常备或必选的习惯,并演化为一种“社会事实”。以杨家埠木版年画为例,其生于农民中间,是农民所创、所爱、所用的艺术。内容多反映农民淳朴的思想感情和精神寄托,形式具有浓郁的民间特色和鲜明、朴实的风格。土生土长的农民艺人紧紧把握春节这个喜庆的节日,突出表现农民热爱生活和劳动、盼望生福发财、希冀大吉大利的美好愿望。年画是杨家埠地区年节的重要元素,是年节之时展现节日概念的标志之一,在维系当地年节社会结构中发挥了重要作用。

1949年新中国成立,新执政的中国共产党按照自身对新国家建设的认识、理解和希望制定了相应的文化政策。一个新政权建立的初期,总是迫切需要获得民众的认可和理解,此时的年画以其广泛的民众根基被国家择为重要宣传工具。

采用年画这种艺术形式作为宣传政治主张的工具,从国家层面来看,其原因在于建国前的解放战争时期,延安等地区开展的通过木刻年画传播其民族解放主张的工作取得了满意的效果,年画作为民众喜爱的艺术形式在向民众传达国家意志时充当了恰当的媒介,加强了其对利用年画进行宣传的信心。而民众在延安时期对于木刻年画的良好反应,使得这种方式已有一定的群众基础,建国后采纳这种经过试验取得成功的宣传手段成为当时顺理成章的选择。新中国的建立,根基就是广大的农民阶层,作为一个农业国家,农民是民众的重要的组成部分。选择年画作为政治宣传的工具,首先可得益于其扎实的民众根基。民众喜欢甚至作为生活习俗的一部分,年画较之其他美术宣传形式可省却先要亲近民众这一过程。民众对年画形式发自内心的认同感和熟悉感使得宣传过程可在潜移默化中进行,避免了其接触新鲜事物时的陌生感和排斥感。

1949年10月,中央文化部成立,国家主席毛泽东指示“年画是全国老百姓老老少少特别是劳动人民最喜欢的东西,应该注意”。[1]675《人民日报》据此于1949年11月27日发表文化部《关于开展新年画工作的指示》,这一指示首先肯定了年画在延安时期贯彻《延安文艺座谈会上的讲话》,在改造旧年画用以传播人民民主主义思想的工作中所取得的成绩,明确指出新年画创作的目的、任务和要达到的功效,它指出:年画是中国民间艺术中最流行的形式之一……,新年画已被证明是人民所喜爱的富于教育意义的一种形式。现在春节快到,这是中华人民共和国成立后的第一个春节,各地文教机关团体,应将开展新年画工作作为今年文教宣传工作的重要任务之一。今年的新年画应当宣传中国人民解放战争和人民大革命的伟大胜利,宣传中华人民共和国的成立,宣传共同纲领,宣传把革命战争进行到底,宣传工农业生产的恢复与发展。在年画中应着重表现劳动人民新的、愉快的斗争的生活和他们英勇健康的形象……,在某些流行“门神画”、月份牌画等类年画艺术形式的地方,也应注意利用和改造这些形式,使其成为新艺术普及运动的工具。为广泛开展新年画工作,各地政府文教部门和文艺团体应当发动和组织新美术工作者从事新年画制作,告诉他们这是一项重要的和有广泛效果的艺术工作,反对某些美术工作者轻视这种普及工作的倾向。此外,还应当注重与旧年画行业和民间画匠合作,给予他们必要的思想教育和物质帮助,供给他们新的画稿,使他们能够在业务上进行改造,并使新年画能够经过他们普遍推行。[2]

从指示内容可以看到,新中国建立初期,中国共产党希冀通过年画进行宣传的政治愿景主要集中在肯定革命成果来之不易,强调新国家政权权威及领导方针,鼓舞民众继续革命的勇气,号召恢复经济发展的决心以及塑造想象中的社会主义新中国形象等方面。这些愿景表明了建国初年中共新政权建立之初对树立自身权威的迫切要求和获取民众支持的期望。其试图以创作背负这些愿景的新年画和利用改造旧年画的形式展开、发动新的创作群体即美术工作者参与年画创作、对民间艺人进行改造来开展这项工作。说明国家也在利用与以往不同的“行动者”,试图充分发挥国家的能动性,来达到自己的宣教目的,为新政权服务,帮助确立新的社会结构。

二、国家意志下的年画作者及作品

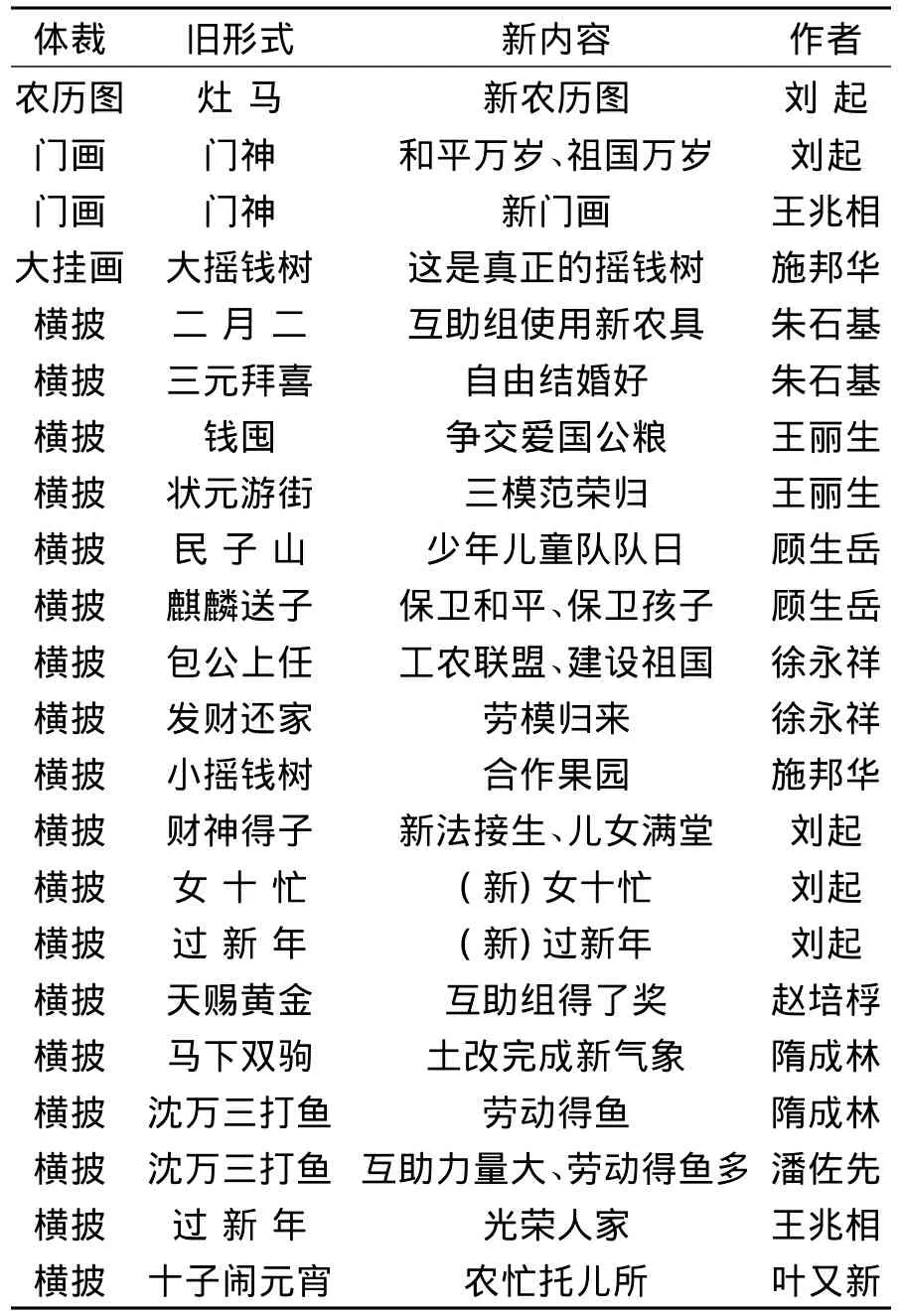

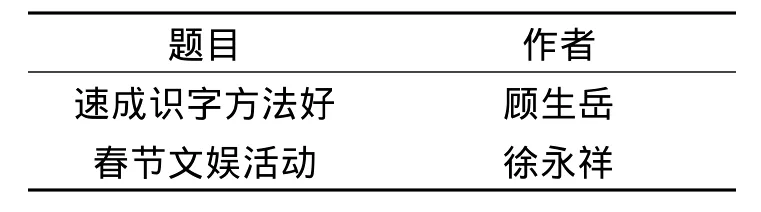

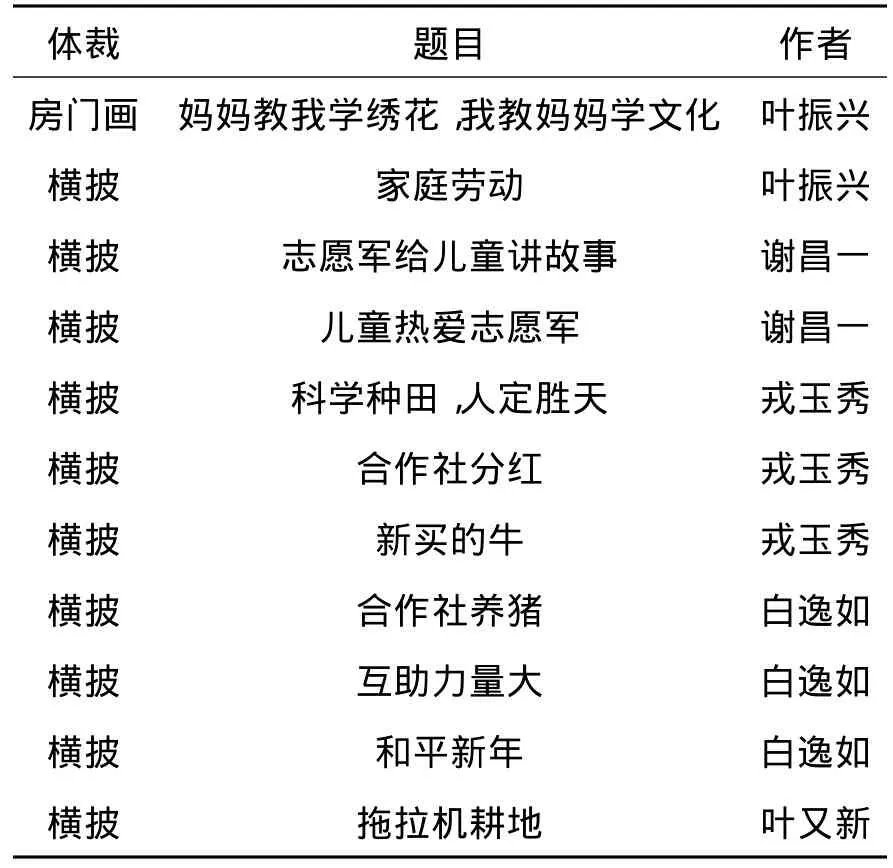

在国家号召下,地方政府积极响应,多次派出由地方文化局、美术馆组建的干部和专业画家群体前往杨家埠,甚至长期驻扎,以帮助民间艺人创作新年画、改革旧年画。经过一段时期的创作,美术工作者联同少数民间艺人创作的新年画作品不断问世,具体到杨家埠地区,以1952年和1954年年画改革队的成果统计为例(详见表1、表2、表3)。

表1 1952年利用旧形式改画新内容年画统计表(22件)[3]409

表2 1952年创作新年画统计表(2件)[3]409

表3 1954年年画工作组借鉴旧形式创作新年画统计表(11件)[3]416

统计表中这些作品选取的“旧瓶”都是一直以来被农民喜爱的、常见的、认同感强烈的年画题材,如《门神》、《灶马》、《摇钱树》等都是百姓年节生活中不可缺少的画种,这些年画在春节期间占据了百姓生活的各个方面,其中的主要形象又恰恰是中国共产党新政权极力排斥的旧意识形态的产物。其选择的新年画内容也是与农民生活息息相关的事项,在民众熟悉的框架中填充进了土地改革、互助组、合作社、自由婚姻等党的新政策以普及推广。

三、民众眼中的新年画

利用了旧框架的新年画随着春节时期的销售投放到周边农村地区的各个角落,这种表面上尊重民间传统、迎合民众审美需求的年画是否达到了最终的宣传目的?民众对其是来者不拒、全盘接受还是有条件地进行选择?其间哪些因素在发挥作用?下面本文以当时美术工作者反思性工作中,对民众意见的记录和自身的统计为主要资料,辅之少数访谈材料,对民众的接受情况予以分析。

(一)民众喜欢的新年画

建国初年以各种方式创作的新年画,有一部分受到了民众的欢迎。这部分年画大多取材生活故事,内容多为健康的、积极的、展示美好生活愿景的,虽然不再关照神像类题材,但仍能够在某种程度上反映民众希望由此得到的东西。例如据《寒亭文史大观》记载,“《水库好》、《新五子登科》、《丹凤朝阳》等几十种新年画,内容新、形式好、质量高,不但受群众欢迎,也得到全国著名专家的肯定。”“一九五四年创作的新木版年画《妈妈教我学绣花,我教妈妈学文化》这对“房门画”运用了民间年画中特定的表现妇女儿童题材来表达新内容,没有完全套用旧形式,而有所创新。一九五八年创作的新木版年画《新五子登科》、《除四害》,运用了民间年画中“炕头画”诗和画结合的表现手法,来表现大跃进中农业战线上的新气象和我们的新时尚。……这几幅作品受到了民间艺人的好评,受到了群众的欢迎。我们肯定了这几幅作品的路子”。[4]121

这些受到民众欢迎的年画,其共同的特点是注意到了传统年画的特点。《水库好》吸收了传统童子画的因素,[5]216画面上的孩子俊俏可爱,骑坐在金鱼上,手举莲花,是传统画面中“连年有余”吉祥寓意的展现。在没有抛弃传统年画精髓的基础上,适当融合进水库元素,将水库中能够产出的鱼和莲花与“连年有余”画中的鱼和莲花恰当结合,同时添加了鸭子、莲藕等水产品。而远景是中国建筑式的水闸,闸门下方水流翻滚,整体看来,给人一种水库的水将鱼、莲藕、鸭子象征的富裕吉祥等源源不断地送到面前的感觉,加上兴致盎然的孩子,这样的画面看起来是吉利、喜庆的,符合民众的审美和心理需求。

而房门画《妈妈教我学绣花,我教妈妈学文化》,用人们习惯的明快色彩,传达了一个简单的故事:一张描绘妈妈教女儿(一位少先队员)学习刺绣;另一张描绘女儿反过来教妈妈读书写字。洪长泰认为:“绣花和学文化两种技能并列,传达了一种‘学习传统技能和现代技能并重’的暗示,符合其故事性和宣传性的要求。”[6]781而从民众接受角度来看,传统社会中的女子必须掌握的技能不是读书,而是绣花纺线,如涵盖旧时女子生活内容的年画《女十忙》中,绣花女子就列入其中。新年画《妈妈教我学绣花,我教妈妈学文化》中,将传统社会对女子的技能期待和现代社会对人们的文化要求同时呈现,在建国初年这个新旧交替时期,这样设计还利于实现对思想尚为保守民众进行过渡式的宣传教育。

文化需求多样化理论同样适用于新年画,“小孩多半喜欢有羊有鸡有草有花等题材的,妇女多半喜欢有妇女胖娃娃等题材的,青年人爱好打仗骑马的、有深刻的革命内容的,老年人特别爱有情节、‘有看头的’”。[7]26-27创作者经过调研总结出不同农民群体的审美需求。而在实际访谈中,我也发现了类似的现象。《儿童戏禽图》是百姓欢迎的一幅作品,[5]219其前身是《刘海戏金蟾》,作品中用鸟笼取代刘海手中的金钱,将金蟾蜍替代为黄色的小鸭子,孩子憨态可掬,得到民众认可。“老百姓把杨家埠年画叫做‘胖孩子’画,表现儿童方面的东西比较多,儿童戏禽也是儿童,精神还是那个精神,色彩还是那个色彩,比以前还更俊了,妇女儿童尤其喜欢”①访谈材料。被访谈人:吴开和;访谈时间:2007年10月9日;访谈地点:吴开和家;访谈人:都晨。。《刘海戏金蟾》作品原是根据民间传说“刘海戏金蟾、步步钓金钱”绘制的,传仙人刘海对妻子念念不忘,下界要把妻子带到天上,其妻不干,刘海便将她点化成金蟾,用一串金钱戏引她一同上天,成了神仙。[8]66民间艺人据此故事加以联想,创作了具有宗教色彩的图稿。改造后的《儿童戏禽图》虽然对其中民众精神寄托的幻想富足的成分进行了舍弃,但并未因此遭到人们厌弃。可爱的男女孩童仍然迎合了妇女希冀多子的愿望和孩子的欣赏趣味,画面添加的鸡鸭禽类也符合人们祈求富足的愿望。这说明在没有特别变动的情况下,符合特定群体审美需求的新年画作品即使减弱了原有的宗教象征成分,还是能够凭借其新的画面形象、色彩和新的寓意在百姓心中占据一席之地的。

除了新年画作品的绘画技法、色彩及人物形象等方面的要求外,部分作品也凭借其内容优势受到人们的欢迎,这大多是一些表现建国后新政策新生活的作品。

宣传新政策的作品因为迎合了特定群体(如年轻人)的口味而得到顺利传播。这部分年画作品中附带的新政策新风俗,多为思想较为保守的父母辈所排斥,但被年轻人认可,例如《自由婚姻好》、《新法接生好》等作品。建国之后所提倡的婚姻自由、新法接生等政策,是年轻人乐于接受的,但固守传统的老辈群体却暂时不能通融,这种情况下年轻人为了达到自己的目的,从侧面对周围的反对群体进行暗示,就“悄悄买来贴着”②访谈材料。被访谈人:吴开和;访谈时间:2007年10月9日;访谈地点:吴开和家;访谈人:都晨。,从而达到间接启发的作用。以《自由结婚好》为例,当时的年轻人刚刚脱离“父母之命、媒妁之言”的包办式婚姻,“自己也觉得自由恋爱好”③访谈材料。被访谈人:吴开和;访谈时间:2007年10月9日;访谈地点:吴开和家;访谈人:都晨。,但却苦于无法有效说服深受过去长辈包办婚姻观念浸润的、思想上尚不开放的父母。这种情况下,具有宣传功效的年画代替他们说出了自己的心里话,年轻人从政府政策方面得到了支持,于是这张年画在当时的年轻人群体中广泛流传。

如前所言,民众喜欢的新年画,大多与他们趋吉避凶、向往美好生活的心理相联系,同时多数是“旧瓶装新酒”的作品,这些将新内容嫁接到旧形式上而内容没有违背百姓欣赏习惯的作品,民众对其的熟悉性帮助他们顺利接受了这些年画。而那些与他们实际生活息息相关的作品可以凭借其宣传功能在特定的利益群体中得到相对自然的流传。

(二)民众排斥的新年画

作为一种新生事物,新年画作品也并非全然为人们所接受。在相关的资料记载和实地访谈中,也时有发现民众对一些作品的抱怨和反对。民众因排斥这部分作品,而通过拒绝购买或偷印旧画等各种方式来表达他们的不满④访谈材料。被访谈人:吴开和;访谈时间:2007年10月9日;访谈地点:吴开和家;访谈人:都晨。。在传统民间社会中,春节是最隆重的节日,欢度春节,既是对过去一年的总结、慰藉,也给人们带来美好的憧憬和希望。人们将过去的福禄安康和未来的希望归结为神灵的庇佑,在过年之时举办各种祭祀仪式,表达虔诚和尊敬。神像画也因之成为传统民间年画的重要组成部分,人们借助这些画像表达祈福迎祥、消灾除祸的愿望。新中国成立之后,这类年画被视为“封建迷信的作品”,禁止刻印,要求对其改造,达到对民众的教育功能。改造后的图像不再具备原有的神灵形象,民众也因之失去了对这部分神灵的诉求途径,精神得不到寄托和慰藉的人们无处安放自身的需求,这种情况下,此类改造后的神像画成为遭受斥责较多的新年画。

例如将民间过小年时贴的神像《灶王》被新年画改作《人民英雄纪念碑》。《灶王》神像画本来是民间在腊月二十三过小年时张贴的年画,“农民们认为灶王是上天派来人间‘受一家香火,保一家康泰,察一家善恶,奏一家功过’的一家之主”,[9]80-84会在农历小年之夜带着人们的希望前往西天,向玉皇大帝报告每家每户一年以来的善恶之事,然后根据玉帝对各户人家的裁决,携带他们下一年的希望回到人间。百姓对灶王的期待用辞灶(小年时送灶王上天的祭祀活动)时的祷词来表述即“上天言好事,下界保平安”⑤访谈材料。被访谈人:周秀兰;访谈时间:2007年1月30日;访谈地点:周秀兰家;访谈人:都晨。。

但将《灶王》改为《人民英雄纪念碑》后,遭到了民众强烈的抵制。对此洪常泰分析说:“人们鼓励(甚至贿赂)灶王在上天传达喜报之后为家里带来好运。这样的活动反映了农民的希望和要求,尽管他们物质条件贫乏,但仍梦想着未来的好生活。”[14]797将灶王改作人民英雄纪念碑,表面看来传达了国家希望借此提醒人们幸福生活来之不易,缅怀先烈的意愿,但实际“新画像除去了它包涵的庇佑和好运的宗教意义,惹怒了农民。更严重的是,不同于灶王所代表的春节、季节周期的更新和希望,新图像是一种死亡和哀悼的象征。因此,它所传达的意思与传统图像恰恰相反。”[6]797事实正如他的分析,民众对此的抱怨是:“我们把灶王看作神,纪念碑不是神,不但不是神,大过年的,还死了,国家可以供烈士,咱可不能拿这当神去供养,太不吉利了”①访谈材料。被访谈人:吴开和;访谈时间:2007年10月9日;访谈地点:吴开和家;访谈人:都晨。。这说明在其心中是将国家意志和其自身意愿分层看待的。他们认为国家作为上层意识形态可以祭奠烈士,悼念死去的英雄,他们排斥的不是纪念碑本身,也非它所代表的去世的烈士,而是在春节这个带有象征新一年生活的特殊时期,纪念碑所带来的死亡气息,而这恰恰是他们自身的意识系统中,在年节时期,在失去神佑的氛围下,极度避讳的东西。民众并非如上层社会想象得那么愚昧无知,他们信神,但也了解时局,大势所趋的情况下,一般不会做出极端的反应。多数情况下,他们关注的只是自身的生活(如生老病死、婚丧嫁娶、农历时节等),相对国家意识的传达处于被动的地位。然而一旦官方系统触及了他们心中尊崇或禁忌的底线,他们也会毫不妥协地作出回应,以表达自己的不满。这张改造后的灶王图就因此遭到强烈的抵制:“老百姓特别不欢迎,一张也没卖出去,只能再改”②访谈材料。被访谈人:吴开和;访谈时间:2007年10月9日;访谈地点:吴开和家;访谈人:都晨。。更有甚者,顶着巨大的压力偷偷刻印灶王画像,私下买卖。据《寒亭文史大观》记载,“像《灶马》一类,虽一再禁毁,但每年仍旧通过各种渠道贴在群众灶头上”。

同样的问题还出现在《全民皆兵,巩固国防》的门画上,有些农民看了这幅画说:“我们战天斗地一冬天,想过个愉快年,一看到怒目圆睁、荷枪实弹的民兵,我们就精神紧张,白给也不贴”。[3]449春节时值冬春交替之际,是劳累了一年的农民农闲休息的时候,家人朋友借此机会欢聚一堂,气氛应是祥和热闹、和谐喜庆的。杨家埠传统的门神画取材于民间传说、戏曲故事等,包括神荼郁垒、秦琼敬德、赵公明、关公等多类形象,贴于屋外大门上,以求除邪恶保平安、禳灾祈福,起到使民众对危险惧怕、紧张的情绪得到安慰舒缓的作用。而民兵本身既没有农民赖以精神寄托的神性,又在这样的气氛中面色严肃、佩戴枪支,“动刀动斧,像是打仗,不吉利!”[10]10这样的图景加重了民众原本极力避开的恐惧和紧张心理,民众避之唯恐不及,遑论安心接受了:“年五更起来烧香磕头,一看灶王爷、财神爷,我祭祀祭祀;一起来看到工农兵学员,拿着洋枪洋炮,这东西一看,不像话啊,不愿意挂”③访谈材料。被访谈人:杨洛书;访谈时间:2007年2月2日;访谈地点:杨洛书家;访谈人:都晨。。

本意在于宣传工农兵武装起来保卫国家的年画改造,但选择了春节这个特殊的时期,又附带了象征战争与干戈的刀枪,结果适得其反,遭到民众的排斥。

为了充分调动民众生产劳动的积极性,宣传“勤俭持家、劳动致富”的思想,该时期的年画创作者们极尽所能,改革与之对立的各种旧年画形式。《摇钱树》的改造就是其中一例。

传统年画中的神像画,是民众所信奉的虚幻神灵的具象呈现,是他们表达敬意、祈求保护的诉求渠道。建国初期对这部分年画的改造,既堵塞了人们与神灵之间的对话,也未能塑造与之功能匹配的新形象,甚至以内涵相反的面貌呈现。这种情况下,民众或反对、或抵制,努力发出自己的声音,以维持他们构建的精神世界。“在它(神像画)被人列为迷信品禁止销售时,也有秘密的市场交易”就是这种努力的体现。[8]35政治学家詹姆斯·斯科特(James C.Scott)认为:“我们发现大多数下层群体的政治活动既不是聚众对掌权者公开对峙和挑衅,也非对权力的绝对顺从,而是处于这种极端方式的中间地带。这个中间地带因此提供了这样一种危险的印象,即表面看来是顺从的,而背后却隐藏着相关的反抗或抵制。表面现象只是一个严重的错误而已。”[11]136他将这种现象称作“隐藏的剧本”。如此,建国初期杨家埠地区民众对这部分官方系统明确反对而自身需求却强烈期待的神像画的反应,也可视作是一种“隐藏的剧本”的体现。例如民众认为国家对于烈士的纪念理所应当,但具体触及自己的生活,则不会妥协,然而也并未采取过激的方式来对抗。詹姆斯·斯科特在分析农民反抗的表现时说到:“农民反抗的‘日常’形式的斗争大多数形式避免了公开的集体反抗的风险。在此我能想到的这些相对的弱势群体的日常武器有:偷懒、装糊涂、开小差、假装顺从、偷盗、装傻卖呆、诽谤、纵火、暗中破坏等等。这些斗争形式有其共同特点。它们几乎不需要协调或计划,它们利用心照不宣的理解和非正式的网络,通常表现为一种个体的自助形式,它们避免直接地、象征性地与权威对抗。”[12]2-3这种非暴力不合作的现象被称为“弱者的武器”。当民众不喜欢的新年画创作出来,民众的反应也是这样。他们对官方的回应只是表现在“不买”这种不配合的方式中,私下再“秘密的”、“偷偷地”寻求其他的方法周旋,满足自身的需求,而并不采取过激的方式对抗,从而避免同官方系统发生直接冲突。这些行为同样没有组织性,多为民众以个体方式私下进行,这也可看做是“弱者的武器”的一种具体表现。由于“隐藏的剧本”的存在,官方体系不可能实现对民间社会的彻底改造。在这里,“隐藏的剧本”具体行动的体现就是民众对改造后神像画的言论和暗中“弱者的武器”方式的对抗,而正是因为这种“剧本”和“武器”的“隐藏性”使得国家意志试图消解民众潜在的对“封建迷信”的依附和信赖的努力无法得到最终的实现。

传统年画中的《摇钱树》是挂满一串串金钱的大树,[5]122树下是金元宝,象征树可生钱、吉祥发财之意。“号称‘炕头画’之首,①炕头画:炕周围墙壁上贴的画俗称炕头画。农村春节几乎家家必贴。画分两截。上截是摇钱树,树上有‘钱龙’和‘招财童子’居中,枝上挂满金钱。下截有聚宝盆、钱仓、财主及收钱人等。树上树下钱、宝累累,对缺衣少食的农民来说是个虚幻的安慰”。[8]70这种夸张的手法是旧时民众对富足生活渴望的一种表现,春节之时贴于屋内墙上,希望借此将“钱龙”和“招财童子”引入家中,带来财富。1952年新年画运动中,将这幅画改作《这才是真正的摇钱树》,将树上的金钱改为苹果②图片资料。吴开和收集。拍摄时间:2007年10月9日;拍摄地点:吴开和家;拍摄者:都晨。,除去“钱龙”和“招财童子”,同时将树下的财主、收钱人等改为忙碌的收苹果的群众,把聚宝盆和钱仓换作装载苹果的拖拉机。表面看来,这幅图景似无大碍,整幅画洋溢着一种欢快、和谐、丰收的喜悦氛围,似乎符农民的欣赏口味。然而投放到民众中间后,却换来了人们的责难:“一棵苹果树,再大,才值几个钱!”③访谈材料。被访谈人:吴开和;访谈时间:2007年10月9日;访谈地点:吴开和家;访谈人:都晨。

对这类新年画未受欢迎的原因,洪长泰从新年画创作者的角度作了分析,他认为:“官方对新年画的定位只允许艺术家们在既定的主题下绘画,例如英勇的军人、无私的工人、伟大的领袖和农民群体。这些和过去的旧画对比强烈,彼时他们可以从日常生活、难忘的英雄等多种资源中攫取灵感。新年画中贫乏的主题和虚空的话语使他们肤浅迟钝,图画和结构如一位批评家所言,变得:‘刻板而了无生气’。”[6]798而从民众角度出发,摇钱树在其心中是财富的象征,恰如杨家埠民谣所唱:家有一棵摇钱树,强其百万富;一天摇一摇,落下无其数;老小齐打扫,盛钱的囤子高其屋。

过年张贴《摇钱树》,是一种类似“以钱引钱”精神幻想,期待家中财源滚滚,如同摇钱树、聚宝盆一般取之不竭、用之不尽。同时“强其百万富”,也是对旧时农民财主贫富不均不满情绪的自我安慰和消解。苹果树终究只是一棵普通的植物,再过繁茂,也无法换来多少财物。用这样一株“外强中干”的普通果树取代民众心中的财源寄托,不仅泯灭了他们心中的希望,而且带给人一种奔波劳碌半天,最终只能获得一株果树钱的感受,是对其劳动积极性的暗示性打击,民众的问责在这种对比下显得合乎情理。

传统年画之所以能够长久流传,是因为它是农民精神文化的具体体现,民众喜爱年画,因为年画可以为他们带来精神上的愉悦和慰藉。改造后的新年画虽然力图贴近农民生活,但若未触及民俗生活的本质,仅从表面图像肤浅地加以理解,忽略画中暗含的民俗蕴意,也一样难博百姓的欢心。

四、“惯习”的力量

布迪厄使用“惯习”来指“一系列长久的、可以互换位置的配置,它是有组织的客观统一、一致的实践行为赖以衍生的基础”。包括个人对周围世界的不同把握和理解,它是由“积淀”在个人体内的一系列历史的关系构成的,因此个人对社会的把握这一特性决定了“惯习”是受制于能动者的主观思维的,绝非一成不变,不管是对某一个体来说,时间如何变迁,也不管世代如何更替繁衍。“惯习”虽然绝非一成不变,但其发生作用所带来的实践行为也绝非千变万化,选择只可能有几种,因为对于个体能动者来说还有很多客观约束,因此人类并不是可以随心所欲地塑造历史。可见“惯习”是具有两面性的,它的两面性使其成为实践借以联系社会和个人,即结构与能动者的途径。[13]745

由于在长期的农业社会中,年画的题材作为一种被高度模式化或习以为常的行为的存在,内化为民众心中的“结构”,成为一种“惯习”的存在。新中国成立初始,国家层面希望借由新年画美术工作者作为官方意志的传送人,发挥其主观能动性,将新国家的愿景植入传统年画,利用业已在民众生活中形成的年节使用“惯习”顺利地传播国家意图。作为民间艺术品的年画,其发展在这段历史时期不容置疑地受到了来自官方政治权力的极大影响和引导,而事实告诉我们,即便是官方系统所认为的,在这场新年画运动中能够帮助自身传播新意识形态的民间“惯习”,实际正成为部分新年画遭受抵制的障碍。民众自始至终确实是在按照自己意识中的“惯习”进行评判,但却未带来官方系统期待的顺利接受。长期以来民间约定俗称的民俗题材在潜移默化地影响着民众的选择。正如布迪厄所说,“在我们每个人思想中都或多或少地存有过去的影子,我们不可避免地被过去所支配,……我们却意识不到过去影子的存在,因为它在我们心中根深蒂固,已经成为我们潜意识的一部分了”。[14]251作为一个从民众中发展起来的新政权,其产生和政治主张毫无疑问是受到绝大部分民众拥护的,民众也试图发挥自己的主观能动性来积极适应新国家的建立,然而,“惯习”的存在恰恰又成为其能动性发挥的阻碍,在扬弃和选择后,传统年画题材的结构并没有在民间社会如官方期待和民众观望的那样发生天翻地覆的变化,而是细微地、潜移默化地在传统中寻到些微的缝隙,利用这些缝隙顽强地生存和发展,通过结构的微妙变化,希望达到结构的最终改变。套用福柯“人们知道自己在做什么,也知道自己为什么要什么,但却不知道他们所做的什么会做什么”来说,就是民众知道自己在接受新年画,也知道自己为什么要选择新年画,但却不知道他们选择新年画的行为会带来什么。作为在社会中个体存在的民众,在这场变化中,变成了社会的能动者,用布迪厄的话来说,就是“他生活于社会之中,又创造着这个社会”。[13]746结构和能动性就是这样此消彼长、彼此共存地辩证存在并不断发展变化着。

[1]蔡若虹.蔡若虹文集[M].北京:人民美术出版社,1995.

[2]中华人民共和国文化部.关于开展新年画工作的指示[J].人民日报,1949-11-27(4).

[3]山东省潍坊市寒亭区杨家埠村志编纂委员会.杨家埠村志[M].济南:齐鲁书社,1993.

[4]谢昌一.山东民间年画[M].北京:人民美术出版社,1979.

[5]《潍坊杨家埠年画全集》编委会.潍坊杨家埠年画全集[M].北京:西苑出版社,1996.

[6]Chang-Tai Hung.“Repainting China:New Year Prints(Nianhua)and Peasant Resistance in the Early Years of the People’s Republic”,Society for Comparative Study of Society and History.2000.

[7]力群.论新年画的创作问题[J].美术,1950,(5).

[8]张殿英.杨家埠木版年画[M].北京:人民美术出版社,1990.

[9]李新华.山东民间年画的内容和审美特征[J].民俗研究,1995,(1).

[10]叶又新.反对保守地看待群众对年画的要求[J].美术,1956,(1).

[11]James C.Scott.“Domination and the Arts of Resistance:Hidden Transcripts”,Yale University press,New Haven and London,1990.

[12][美]詹姆斯·斯科特.弱者的武器[M].郑广怀,张敏译.南京:译林出版社,2007.

[13]孔韶.人类学经典导读[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[14]Bourdieu,Pierre,“The Outline of the Theory of Practice”,Great Britain:Cambridge University Press,1977.