改革开放以来居民消费方式的变化及其反思

鲍金

改革开放以来,随着我国社会生产力水平的飞速发展和居民收入的快速增长,居民的消费方式发生了极大的变化,消费水平得到了显著提高,消费结构发生了重大转型,消费观念日新月异,消费关系深刻重组。如果用“革命”一词来概括居民消费方式领域中的变化,丝毫也不过分。正如美国学者所述:“在不到10年的时间里,数千万人有了新的通信方式,新的社交语汇,以及通过新的商业化途径产生的新的休闲方式。毫无夸张地说,中国经历了并正在经历着一场消费革命。”[1](P3)本文从宏观层面研究这样一场消费革命的发生过程及其变化特征,并对我国居民当前的消费方式做出反思和建议。

一、消费方式

消费方式是指在一定的社会生产力条件下和一定的生产关系条件下,消费者与消费资料相结合以满足消费者需要的方式和形式的总和。消费的历史和人的历史同样悠久,凡是有人存在的地方,必定都有消费方式的存在,这是一般意义上的消费方式。但是对于特定时代环境下的人们来说,人们只能采取特定的和相对稳定的消费方式,这就使得探讨某种消费方式具备了坚实依据和时代参照。

消费方式可以从两个角度来加以审视,一个是对象和形式的角度,第二个是自然和社会的角度。

首先看第一个角度——对象和形式的角度。消费活动可以分为“消费什么”和“怎样消费”两个层次,“消费什么”指的是消费对象问题,“怎样消费”指的是消费形式问题。马克思在《德意志意识形态》中指出:“个人怎样表现自己的生活,他们自己就是怎样。因此,他们是什么样的,这同他们的生产是一致的——既和他们生产什么一致,又和他们怎样生产一致。”[2](P67-68)作为“总体生产”之其中一个环节的消费(另一个环节便是生产),同样也有“消费什么”和“怎样消费”这样两个层次。改革开放以来,我国居民不管是在消费对象领域,还是在消费形式领域,都发生了翻天覆地的变化,从而共同构成了“消费革命”的基本内容。

其次看第二个角度——自然和社会的角度。消费的自然形式是指消费者采用什么样的物质手段和方法来消费什么样的消费资料,反映的是社会生产力和科学技术发展的程度,消费的社会形式是指消费者在什么样的消费观念指导下、通过什么样的组织形式、遵循什么样的行为原则来获得并消费生活资料,包括消费观念的内涵、消费资料的获得途径、消费对社会关系和社会认同的影响等,反映的是社会生产关系和社会意识形态的状况。我国居民消费方式的变化不仅体现在消费的自然形式领域,而且极为突出地体现在消费的社会形式领域,从而极大地充实了“消费革命”的内容和意义。

二、消费方式的变化

改革开放以来,我国居民消费方式的变化主要体现在五个方面。

(一)消费水平的变化

消费水平是表征一国居民消费状况的基本指标。1979年至1993年,我国居民消费水平由1978年的175元增加到1148元,增长了6.9倍,年均递增14.3%,扣除价格上涨等因素,增长了1.57倍,年均递增7%。其中,非农居民由383元增加到2480元,增长了5.5倍,年均递增14.3%,扣除价格上涨因素,增长了1.5倍,年均递增6.9%;农村居民由132元增加到774元,增长了4.7倍,年均递增13%,扣除价格上涨因素,增长了1.3倍。[3](P109-110)这些数字充分说明我国居民消费水平快速增长的特点。

(二)消费结构的变化

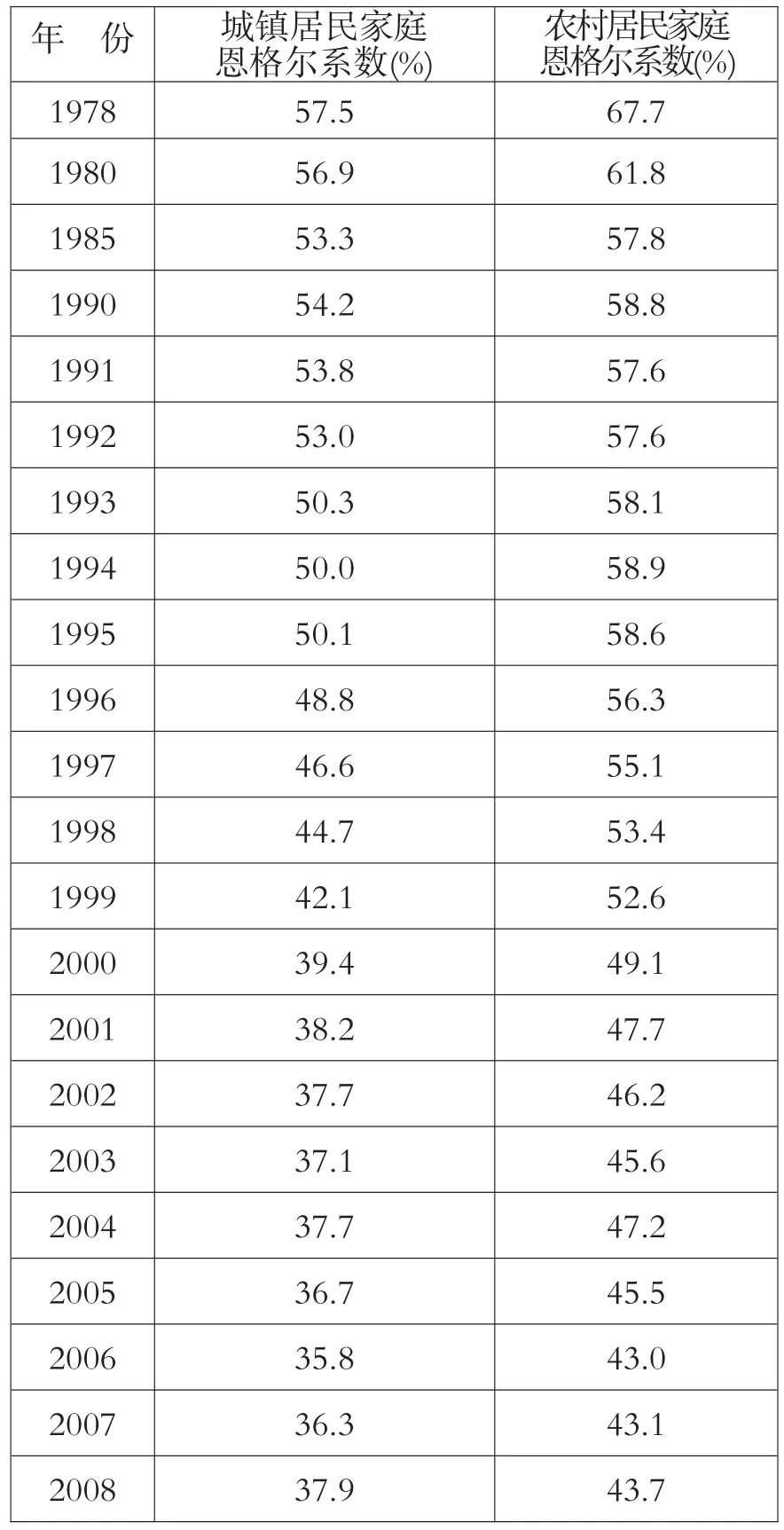

消费结构的变化往往由恩格尔定律表现出来。恩格尔定律表明,随着家庭和个人收入的增加,收入中用于食品方面的支出比例将逐渐减小,反映这一定律的系数被称为恩格尔系数。按照国际标准,恩格尔系数在60%以上,属于“贫困型”消费,介于50%—60%之间,属于“温饱型”消费,介于40%—50%之间,属于“小康型”消费,介于30%—40%之间,属于“富裕型”消费,如果低于30%,属于“最富裕型”消费。恩格尔定律是一项国际通用标准,对我国依然适用。

如表1所示,在1978年,农村居民家庭恩格尔系数超出贫困线7个百分点,属于典型的贫困型消费;从1985年至1999年,农村居民家庭恩格尔系数维持在50%—60%之间,属于温饱型消费;从2000年以后,农村居民家庭的恩格尔系数稳步降低,一直保持在40%—50%之间,说明农村居民的消费结构开始向小康迈进。从1978年至1993年,城镇居民家庭的恩格尔系数维持在50%—60%之间,属于温饱型消费;从1994年至1999年,城镇居民家庭的恩格尔系数在40%—50%之间,属于小康型消费;自2000年之后,城镇居民家庭的恩格尔系数在30%—40%之间,说明城镇居民的消费结构迈入富裕型。

表1 城乡居民家庭恩格斯系数①

(三)消费形式的变化

这里的消费形式,侧重于消费的社会形式的变化,主要是指消费品获取途径的变化。在改革开放之前,计划经济是经济的主导形态,所有的生活消费品都是由国家按份额计划供应,如食用油每人每月半斤或1斤,手中的票证用完了,当月就无法再补充生活消费品。不难看出,这时的消费品获取途径主要是国家计划供应。改革开放之后,尤其是市场经济体制逐步确立后,人们不再向国家索取生活消费品,而且已经习惯了通过市场途径来获取几乎所有的日用消费品。这就极大地改变了计划经济年代消费品供应品种单一、数量匮乏、结构滞后的特点,代之以消费品的品种丰富、数量宏大、结构多变的特点。之所以能有这些变化,除了根本上源自于社会生产力水平的提高之外,更关键地在于市场已经成为人们主要的消费品获取途径,只要经济收入允许,就没有任何外部的直接力量(包括国家干预)能够左右个人的消费活动。

(四)消费观念的变化

毫不夸张地说,消费观念领域是改革开放以来我国居民感触变化最大、最深的领域之一,往往是一代人的消费观念还未转型完成,更年轻一代人的消费观念就已经远远超出了上一代人的接受程度。这一现象的出现,绝不仅仅是消费水平的差异所致,其背后关涉着不同群体、不同时代在消费价值观、消费心理、消费理念等方面的差异。具体而言,改革开放以来我国居民消费观念的变化体现在以下三个方面。

一是从节约型和实用型的消费观念向个性化和象征型的消费观念变化。改革开放之前,人们普遍信奉“生活要节俭”、“不能借债度日”、“东西用坏了才能扔”、“爱打扮是腐朽堕落生活的表现”等消费观念;改革开放之后,人们则彻底抛弃了“新三年旧三年,缝缝补补又三年”的节俭观念,而是相信“美观是很重要的”、“吃穿要有自己的个性”、“房子票子是人生价值的体现”等消费观念,因此,人们更加重视消费品的个性功能、象征价值,而非实用功能。

二是从毫无消费权益意识向发展健全的消费意识变化。改革开放之前,由于不存在商品化、市场化的购买环境,国家对个人的消费品供应实行大包大揽政策,也就无从产生消费权益意识;改革开放之后,经由市场环境中商品的假冒伪劣泛滥之害和多年的法律教育熏陶,人们逐渐发展起消费权益意识,在购买和使用消费品时,更加重视消费品的质量、品质及售后服务等各个方面。

三是从毫无生态意识向发展自觉的生态意识变化。改革开放之前,社会生产力水平低下,消费活动的生态后果并不明显,人们头脑中的环境保护观念无非就是指打扫环境、倾倒垃圾等;改革开放之后,消费活动所致的生态后果开始凸显,这极大地改变了人们原有的消费后果意识,人们已经深刻地体验到消费与生态之间的密不可分的联系,生态意识日益深入人心,并在普通人的消费观念中得到体现。

(五)消费功能和消费地位的变化

消费功能是指消费对于人们的日常生活所发挥的影响和作用,消费地位是指消费在人们处理人与自然、人与人以及人与自我的关系中所处的位置。消费功能和消费地位是消费的社会形式的重要内容,它们突出地表达了消费的社会化内涵,是消费社会属性的集中体现。在改革开放之前,国家整体层面上始终贯彻着“重生产、轻消费”、“鼓励生产、抑制消费”的政策取向,人们在平常消费活动中如果表现出自己的个性特征和价值倾向,就会遭受来自政治领域的冠以“小资产阶级”、“腐朽堕落”之类名号的指控,因而导致人们消费活动的整齐划一和单调呆板,在某种程度上使消费变成了维持肉体再生产的活动,也使人们普遍重视消费品的实用价值。改革开放,尤其是市场经济体制确立之后,这种情况发生改变。1978年之后国家逐渐放开个人的生活性消费领域,并引入市场机制来调节消费品的余缺。随着人们经济条件的改善,越来越多的人能够按照自由意愿来构建自己的消费生活,使消费的功能和地位发生翻天覆地的变化。

在消费功能方面,以往的消费主要用来缓解工作的紧张状态,并完成新的体力和脑力的再生产,此种消费是生产的附属者和服务者。现在的消费除了要担负劳动力再生产的功能外,还担负着以下两个功能。一是凸显个性、表达价值的功能。人们不仅仅看重消费品的使用价值,更看重消费品的符号象征价值。以服装为例,1978年之前的服装款式单调,颜色不是蓝色便是灰色,而现在人们的服装款式多样、颜色丰富,多以个性化、时尚化和潮流化为主,人们期望通过身上的衣服,透露出自己的个性爱好和身份地位。二是全面发展身心的功能。如果说传统消费主要扮演生产的从属角色的话,那么今天的消费则和生产划清了界限。人们从事消费活动更多地是发展兴趣爱好、扩大人际交往、开拓视野和全方位地发展自我。以旅游为例,旅游消费绝不是为了恢复生产过程中丧失的体力,相反还会耗费大量的体力,但人们之所以对旅游消费乐此不疲,完全是出于爱好的目的,而且人们在旅游过程中的体验和挑战能够提升综合素质,这使得旅游成为一项发展性和享受性的消费活动。

在消费地位方面,以往的消费大多处于辅助性、边缘性地位,而改革开放之后,伴随着人们消费活动的丰富多彩,消费对人与自然之间、人与人之间以及人与自我之间的关系发挥着强大的塑造作用,主要体现为三个方面。一是消费成为影响生态的重要因素。任何消费品,就其最终来源而言,都是来自于自然界,因此人们的消费活动与自然的生态平衡有着千丝万缕的联系。改革开放后消费活动的迅速发展,在很大程度上对生态产生影响,消费活动的状况和性质成为影响生态的重要因素。二是消费成为社会交流的中介。社会交流是人类亘古不变的需要,随着消费活动在日常生活中的增多,消费逐渐成为社会交流的一种重要方式。人们往往通过衣着打扮、商品品牌、消费档次来判断他人的身份、地位及其个性、爱好等,并通过调整自己的消费方式来赢得他人对自己的积极印象。三是消费成为自我认同和社会认同的载体。任何人都具有一定的自我认同和社会认同,如果说改革开放之前人们主要通过工作、斗争、阶级的方式等寻求认同,那么改革开放之后的人们更习惯于通过消费活动来寻求认同。人们在消费活动中力图保持自己消费方式的独特性,以突显自己的个性认同,同时也会刻意地和某些群体的消费方式保持一致,以寻求对某一群体的认同,这种既追求独特又追求一致的消费心理成为人们获取认同的主要途径。

三、批判性反思和对策性建议

通过对改革开放以来我国居民消费方式变化状况的总体分析,我们对当前的消费方式做出批判性反思和对策性建议。

第一,必须进一步明确社会主义市场经济的目标是满足人民群众物质文化生活需求的理念。自1978年以来,我国居民的消费水平增长迅速,但不容忽视的是我国职工工资总额占GDP的比重呈持续下降趋势,从1978年的15.6%降至2005年的10.2%,而美国的工资总额占GDP的比重,近年来一直稳定在50%左右。[4]居民的工资水平是消费水平的直接决定因素,从较长时期来看,如果不能保证居民工资的稳定快速增长,那么居民的消费水平就会缺乏坚实的增长支撑。这要求我们必须建立一套工资增长的制度机制,从根基上保证居民生活水平和消费水平的持续增长。

同时,城乡差距的持续存在也有违我国社会主义市场经济的根本目标。从一定时期来看,城乡差距的存在有其必然性,它是我国经济发展和社会发展过程中产生的问题,是一国经济不平衡发展的必然产物。从这个意义上来说,我们无须过分地指责城乡差距。但是,这并不意味着我国经济必然要在城乡差距中继续发展,社会主义市场经济的根本目标是保证城乡居民都能享受到经济发展和社会发展的成果,我们需要纠正长期以来过分关注城市居民而忽视农村居民的消费政策,尤其要高度重视农村中困难群体的基本生活保障和基本消费问题,切实地改善农村居民生活条件。只有这样,才能充分体现出社会主义市场经济的价值导向,保证我国国民经济持续快速健康发展,从而最大限度地发挥社会主义经济体制的优越性。

第二,加快产业结构的优化升级,以此促使消费结构的优化更新。我国居民消费结构持续地得到优化,这一点可以从城乡居民恩格尔系数的变化看到。但是,消费结构的优化一方面受到收入水平、消费趋势和社会文化的影响,另一方面更受到产业结构的影响和制约。生产和消费相比,生产是起支配性、决定性作用的因素,在实际的经济过程中,“生产是实际的起点,因而也是起支配作用的要素。消费,作为必需,作为需要,本身就是生产活动的一个内在要素。但是生产活动是实现的起点,因而也是实现的起支配作用的要素。”[5](P35)“因此,一定的生产决定一定的消费、分配、交换和这些不同要素相互间的一定关系。”[5](P40)要从根本上促进消费结构优化更新,提升居民的消费水平和消费质量,就必须将着力点放在产业结构的优化升级上,以产业结构的优化更新引导消费结构的优化更新。

“全面建设小康社会”的宏伟蓝图是借助消费结构优化和消费指标升级描绘出来的,这就要求产业结构必须以该蓝图要求的供给结构和能力为标准不断进行自我调整,以便做到供给与需求的动态吻合。在2001年,我国人均GDP达到911.23美元,城镇居民消费的恩格尔系数为38.2%,农村为47.7%,而全世界平均的相同收入水平时期的恩格尔系数只有30%。这说明我国居民的消费领域还比较狭窄,诸如旅游消费、安全消费、教育消费、服务消费、个性化消费等新型消费方式还没有被广大居民所认识和采用,而这与我国第一、二产业比重过大、第三产业发展不足有很大关系。这就要求我们充分认识第三产业对建设小康社会和提升人民生活质量的重大意义,在保证农业稳定发展的前提下,加大调整改造第二产业,鼓励和引导第三产业加快发展,以引导居民消费结构的合理优化。

另外,消费结构的优化也需要产业结构面向农村居民的消费领域做出适度调整。我国农村居民的消费领域还局限于满足基本生活需求的第一产业,许多产品的设计也是以城镇居民的需求为目标,脱离了农村居民的基本需求。事实上,随着农民收入水平的提高,农村市场的前景极其广阔。在国际金融危机影响下,我国曾适时推出的“家电下乡”政策就极大地调动了农村居民的消费潜力,这一事实给予我们的重要启示是农村居民不是不愿意消费,而是政策和产业结构不到位制约了农民的潜在消费需求。因此,加强政策支持,使产业结构对准农民需求,我们就能够走出农民消费结构优化和产业结构优化的双赢之路。

第三,发展新型购物方式,推动消费形式走向便捷、省时、高效。市场是我国居民获取消费品的主要途径,居民日常生活中极少有自产自用的消费品,对于广大消费者来说,到商店、百货公司等购物场所买东西是司空见惯的消费形式。不过,类似商店、百货公司之类的购物场所只是市场的一种形态,进入新世纪以来,随着社会经济的发展和科学技术的普及提高,尤其是网络技术的发展,我国居民的消费形式发生了重要的变化,这也使得居民购物方式发生改变。人们已经越来越习惯于通过网络、手机、商品目录单、代购等形式来获取自己所喜欢的商品。应该说在改革开放后的很长一段时间里,人们在没有亲眼看到商品的情况下是不会出手购买的,而在网络技术、信息技术飞速发展的今天,已经有越来越多的商品在人们从未目睹一眼的情况下就被下单、购买和消费。这种新型购物方式已成为许多人的主要的购物方式,甚至是日常的生活方式。以网购为例,网购可以做到足不出户让人们挑选到任何消费品,除了日用百货等常规货品外,现在就连“年夜饭”等也都可以通过网购得到。相比于传统的购物方式,网购的品种完善、价格便宜、服务便捷的特点是吸引居民的主要原因。以网购为代表的新型购物方式的发展,推动了我国居民的消费形式走向更加便捷、省时和高效。因此,应当大力发展新型购物方式,深度开发市场化的购物途径,积极对接广大居民的新的消费习惯和消费需求,促使居民更大程度地参与到新产品开发和完善的环节中去,使消费变成广大居民的一项舒心、省心和放心的事情。

第四,加强对居民消费观念的引导,推进居民消费方式健康、可持续地发展。消费观念领域的变化是改革开放以来我国居民消费生活的最大变化之一,这其中有居民收入水平提升、技术手段不断完善和政策环境日益宽松的原因,但是更为关键的原因是随着国门的打开,来自于西方发达国家的一些消费观念的示范效应,引起了我国居民尤其是青年群体消费方式的跟随、模仿和攀比。不可否认,西方消费观念的涌入带动了我国居民消费方式的改变和优化,但是一些不健康、不可持续的消费观念也在很多人的心目中占有一席之地,如“人生的成功在于地位和时尚”、“欧美产品肯定比国产货要好”、“如果我没有高档消费品,就会被人看不起”等观念在一些人的心目中很有市场。这些消费观念偏离乃至背离了以“勤俭节约”、“量入为出”为代表的传统文化,也背离了人与人之和谐、人与自然之和谐、人与自我之和谐为特征的和谐社会的价值导向。因此,应当加强对居民消费观念的合理引导,通过加强深入的消费理论研究以及向社会公众广泛传播适度消费的理念,帮助广大民众尤其是青年人树立起融合传统文化和现代理念的消费观念,从而推进我国居民消费方式健康、可持续地向前发展。

[1]戴慧思,卢汉龙.中国城市的消费革命[M].上海:上海社会科学院出版社,2003.

[2]马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1995.

[3]郑红娥.社会转型与消费革命[M].北京:北京大学出版社,2006.

[4]朱四倍.“工资上升期”还须制度化支撑[N].广州日报,2008-09-23,(26).

[5]马克思恩格斯全集(第30卷)[M].北京:人民出版社,1995.

[注 释]

①资料来源:《中国统计年鉴》,中国统计出版社2009年版,第324页。