电加热抽油井筒的温度预测及功率确定

史正刚,王东国

(中国石化胜利油田分公司 东辛采油厂,山东 东营 257000)

电加热抽油井筒的温度预测及功率确定

史正刚,王东国

(中国石化胜利油田分公司 东辛采油厂,山东 东营 257000)

针对石油开采过程中稠油黏度高,凝固点也高,开采和集输难度大等问题,可以采取抽油杆电加热方法来进行降黏处理。用有限差分的控制容积法对井筒温度进行模拟预测,建立合理的物理和数学模型,对抽油筒中油温度分布进行预测,以确定合理的加热参数。结果表明:未采用加热措施时,井口温度低于拐点温度,影响生产;选用85 k W的电源功率后,井温保持在拐点温度以上,能满足稠油井的开采需要。

温度预测;有限差分;稠油开采;功率确定

由于稠油具有特殊的高黏度和高凝固点特性,因此在生产过程中,抽油杆柱下冲程时易出现驴头“打架”现象 ,上冲程时驴头负荷增加,严重时会使抽油杆卡死在油管中,甚至造成抽油杆断裂等井下事故[1]。为此,在稠油开采过程中要进行降黏处理。空心抽油杆的电加热降黏方法具有可连续操作、污染小、使用安全、管理方便、一次性投资少等特点,成为稠油开采重要的工艺手段之一[2]。稠油从油层流到井底,再由井底举升到地面是一个降压、脱气、降温、变稠的过程,而稠油对温度有较强的敏感性,会出现拐点温度。对于不同类型的稠油,其拐点温度不同,对应的黏度也不同。要使稠油井在自喷或举升过程中具备较好的流动性,油流温度要保持在拐点温度以上。笔者通过建立物理和数学模型,对抽油筒中油温度分布进行预测,以确定合理的加热参数。

1 物理模型的建立

1.1 电加热抽油系统结构

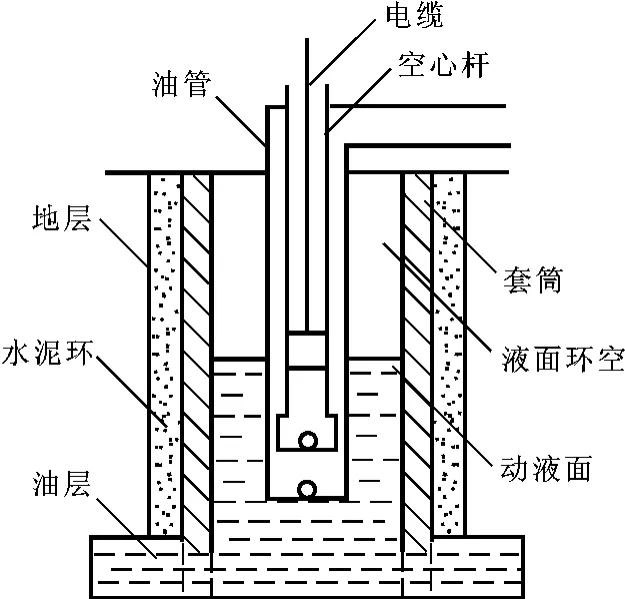

电加热抽油系统(图1)主要由电加热管、电缆、电源部分组成。电缆从空心杆内通过并与空心杆构成回路。空心抽油杆既起抽油杆的作用,又是加热主体。在空心抽油杆内产生工频集肤效应使电流集中在管壁极薄层内流过,从而大幅度增加电流阻抗,使原油被加热,增加原油流动性,较好地解决了高黏稠油进泵困难及油井结蜡等问题[1]。

图1 电加热抽油系统

1.2 假设条件

(1)系统以抽油杆中线为对称轴,温度分布对称;抽油杆、井筒、岩层各向同性。

(2)原始地层温度呈线性分布。

(3)模型系统中的热物性参数恒定,不随温度变化。

(4)油水混合物的物性由下式计算:

式中,C混合为混合物的比热,J/(kg·℃);C水为水的比热,J/(kg·℃);ηw为原油含水率;C油为油的比热,J/(kg·℃);ρ混合为混合物的密度,kg/m3;ρ水为水的密度,kg/m3;ρ油为油的密度,kg/m3。

(5)电加热抽油杆加热功率恒定,加热温度场情况稳定。

(6)流体对外不做功,流速恒定。

1.3 抽油杆、井筒、地层几何单元划分

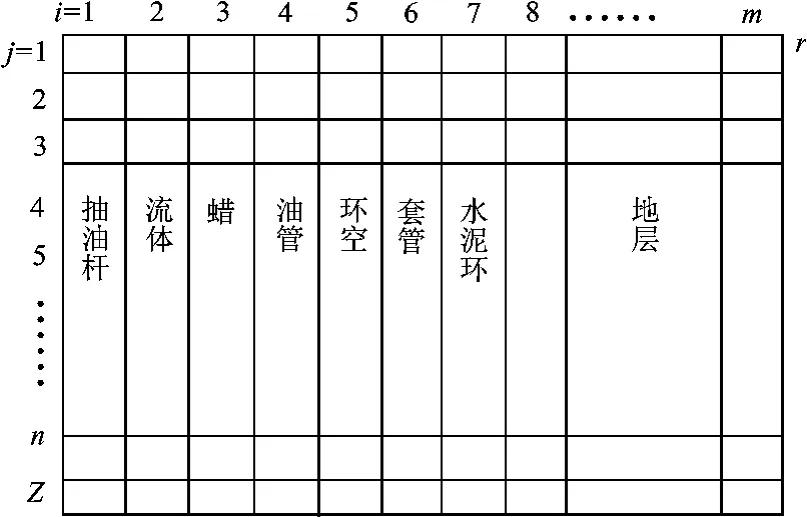

应用有限差分法求解偏微分方程时,首先应在感兴趣的整个区域内建立网格,而覆盖在区域上的网格线的交点称为节点[3-4]。本文采用有限差分法的均匀网格划分[5-6]将系统离散。横坐标r方向的离散由i来标定,纵坐标Z方向的离散由j来标定,节点记为(i,j)。其几何单元划分如图2所示。

图2 几何单元划分

2 数学模型的建立

2.1 基本方程推导

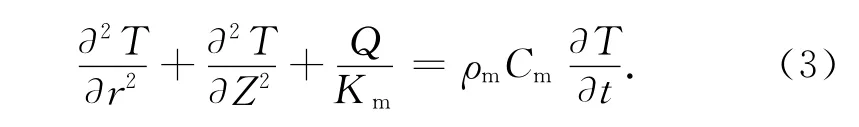

对整个系统剖面建立平面坐标系,该问题可抽象为有内热源的二维非稳态问题。由热传导方程可得[7]

式中,Km为导热系数,W/(m·℃);Cm为比热,J/(kg·℃);Q为内热源,电杆放出的热量,W/m;t为时间,s;ρm为密度,kg/m3;T 为温度,℃;Z 为纵向深度,m;r为横向半径,m。

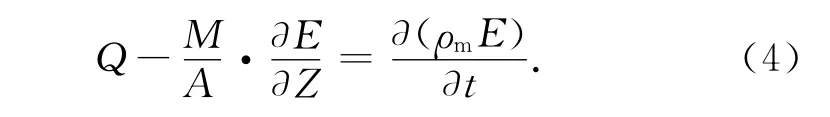

流体对外不做功,则流体上升过程中的能量守恒方程[7]为

式中,E 为流体总的能量,J;M 为质量流量,kg/s;A为流动面积,m2。

由假设流速恒定,则

式中,v为流体的速度,m/s;g 为重力加速度,m/s2。将式(5)代入式(4)可得

式中,T1、T2、T3分别为抽油杆、流体和油管的温度,℃;r1和r2分别为抽油杆外半径、油管内半径,m;ΔZ为轴向网格块长度,m;h为强迫对流换热系数,W/(m2·℃)。

2.2 边界条件

r=0时的内边界条件为绝热边界条件,r=rm时的边界条件为恒地温边界条件,其中rm为外边界半径。

2.3 初始条件

整个系统的初始温度均为原始地层温度,按温度梯度分布。

3 有限差分方程的建立

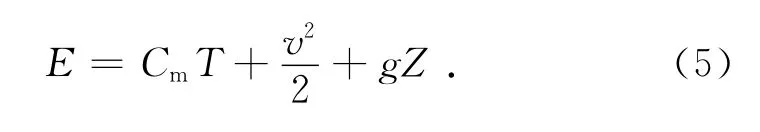

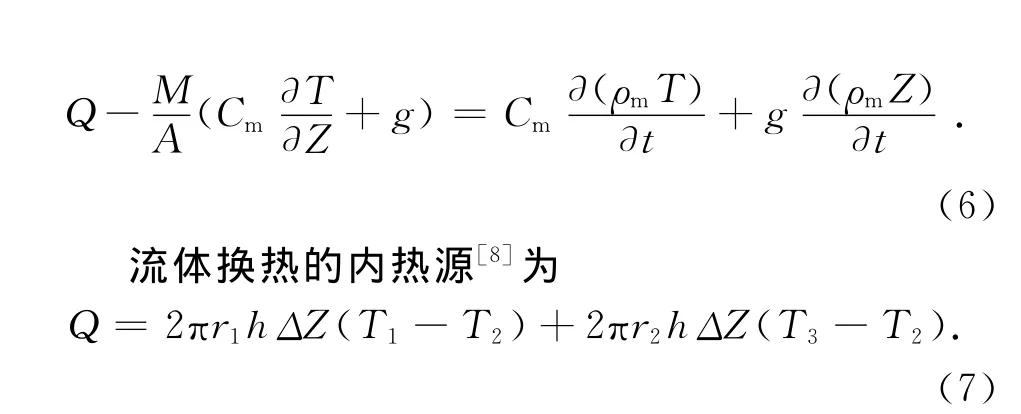

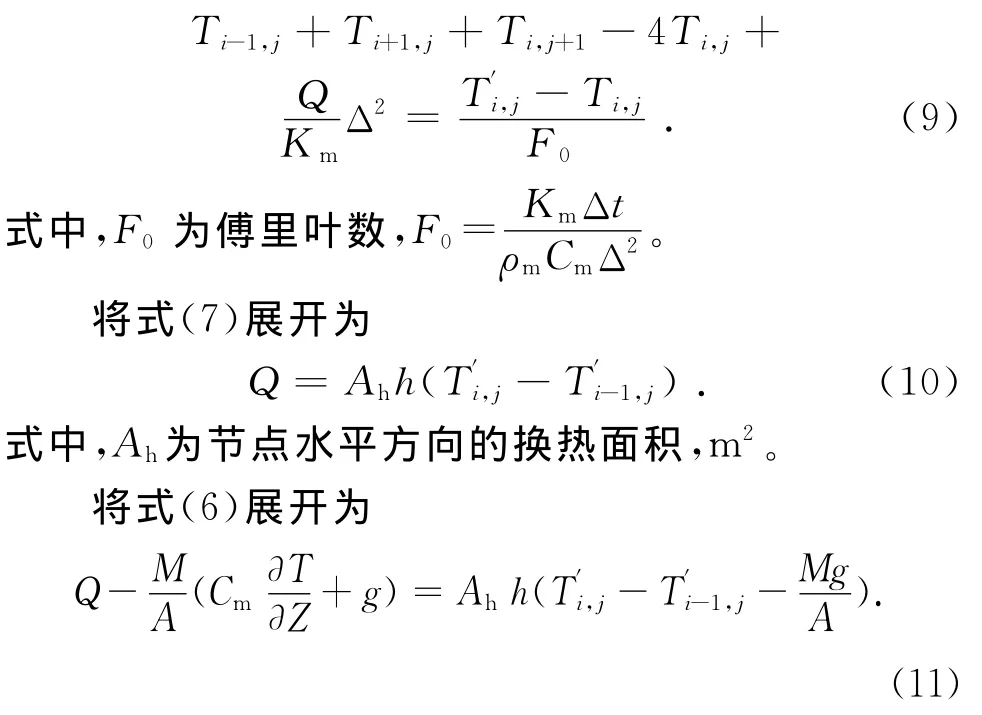

二维有限差分网格划分为均匀网格,热传导方程的离散采用菱形五点控制容积法。为提高精确性,用显式公式法将热传导方程(3)展开[7-9],即

式中,Δ为网格间距,Δ=Δr=ΔZ,m;Ti,j为节点(i,j)处的温度值,℃;T′i,j为节点(i,j)处新时刻的温度值,℃。

所有已知时刻的值都在时间t取值,式(8)可化为

4 计算分析及工程验证

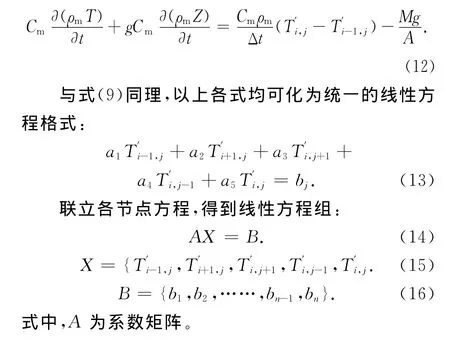

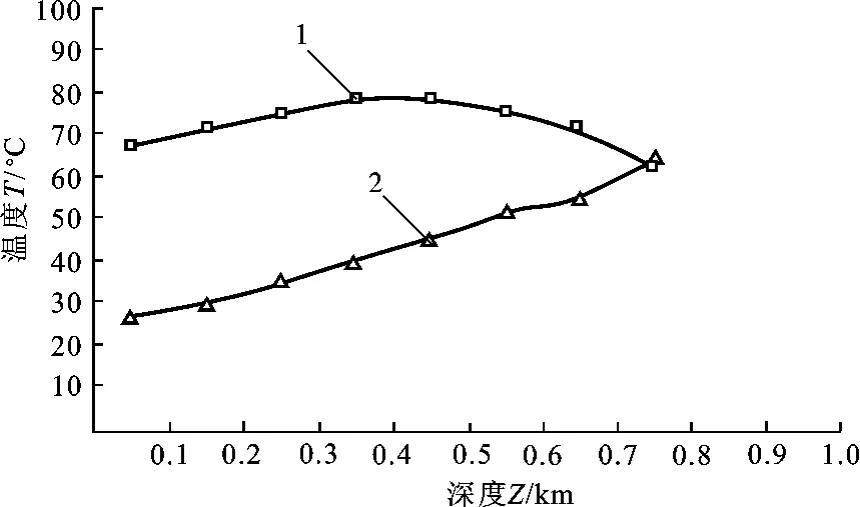

以某油井为例,油井参数为:井深1 200 m,油管内半径0.031 m,外半径0.036 5 m,套管内半径0.062 13 m,外半径0.069 85 m,空心抽油杆内半径0.01 m,外半径0.015 m,水泥环半径0.12 m,地温梯度2℃/(100m),动液面500 m,含水率45%,油层温度70℃,稠油拐点温度50℃,原油比热0.45 kJ/(kg·℃),原油密度860 kg/m3。取加热功率为83 k W。井筒温度分布曲线见图3。

图3 电加热后流体温度曲线

图中曲线1、2分别为电加热后曲线和井筒原始温度曲线。从曲线2可以看出,在自然条件下井筒温度始终低于黏度拐点温度,到井口只有26℃,远低于稠油拐点温度,该井不具备直接生产条件。由曲线1可知,油井加热后井筒温度始终大于黏度拐点温度,油井能正常生产。

综合考虑各种因素,取加热功率为85 k W进行实际抽油验证,结果表明井筒温度为55℃。

5 结束语

借助有限元方法实现了对抽油筒温度的模拟并借助工程现场验证其正确性,为电加热参数的选择提供参考。结果表明:未采用加热措施时,井口温度低于拐点温度,影响生产;选用85 k W的电源功率后,井温保持在拐点温度以上,满足稠油井的开采需要。

[1] 刘文章.稠油注蒸汽热采工程[M].北京:石油工业出版社,1998:123-135.

[2] 徐丕东,王丽霞,苏玉亮.黏弹性稠油的驱替特征及其影响因素分析[J].西南石油大学学报,2008,30(6):113-118.

[3] 克罗夫特D R,利利 D G.传热的有限差分方程计算[M].北京:冶金工业出版社,1982:132-133.

[4] 王飞,裴永祥.有限差分方法的 MATLAB编程[J].新疆师范大学学报,2003,22(4):22-27.

[5] MARSHALL D W,BENTSEN R G.A computer model to determine the temperature distributions in a well bore[J].The Journal of Canadian Petroleum,1982(1):63-75.

[6] ANDERSON D A,TANNEHILL J C,PLETCHER R H.Computational fluid mechanics and heat transfer[M].Washington:Hemisphere Publishing Corporation,1984:421-435.

[7] 翁中杰,程惠尔,戴华淦.传热学[M].上海:上海交通大学出版社,1987:213-235.

[8] 卢祥国,李文甫.空心抽油杆渗水热时杆及井筒温度分布研究[J].大庆石油学院学报,1993,17(1):36-42.

[9] 张健,羊争鸣.空心抽油杆井筒热流体循环数值模拟研究[J].石油钻采工艺,1991(1):51-58.

TE933.1 < class="emphasis_bold">[文献标识码]A[文章编号]

1673-5935(2011)03-0013-03

2011-06-10

史正刚(1971-),男,山东章丘人,中国石化胜利油田分公司东辛采油厂经济师,主要从事油田采油工程研究。

[责任编辑] 时凤霞