曲流河储层三维地质建模研究——以孤岛中二中Ng5水驱转热采试验区为例

刘西雷

(1.中国石油大学 地球科学与技术学院,山东 青岛 266555;2.中国石化胜利油田分公司 地质科学研究院,山东 东营 257015)

曲流河储层三维地质建模研究

——以孤岛中二中Ng5水驱转热采试验区为例

刘西雷1,2

(1.中国石油大学 地球科学与技术学院,山东 青岛 266555;2.中国石化胜利油田分公司 地质科学研究院,山东 东营 257015)

以孤岛中二中Ng5水驱转热采试验区为例,对曲流河储层进行三维精细地质建模。采用确定性-随机性(DS)相结合的两步法相控建模技术,充分利用井资料等确定性信息进行相控的随机模拟井间物性参数的空间展布规律,并通过地质类比、抽稀井以及数值模拟等方式对地质模型成果进行检验,进而提高筛选的随机模型的准确性和合理性,为井位优化、现场跟踪和开发中后期的开发方式的转变提供地质基础。

曲流河;储层;地质建模;孤岛油田

1 地质概况

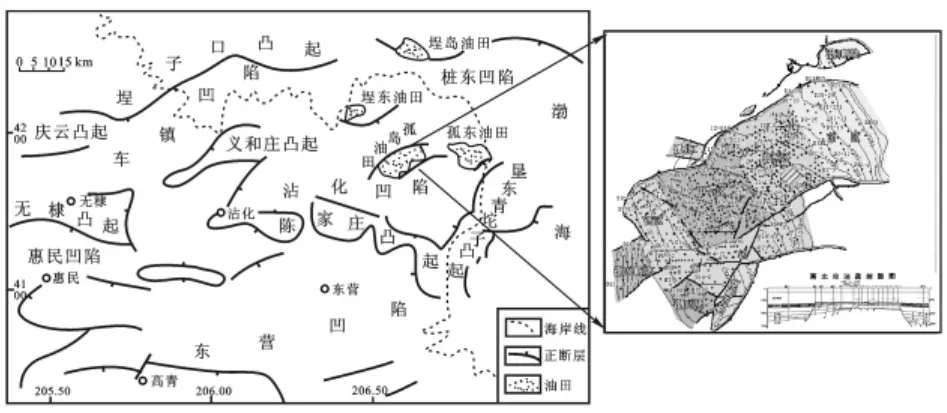

孤岛油田位于黄河入海口北侧,其区域构造在济阳坳陷沾化凹陷东部孤岛潜山披覆背斜构造带上。中二区位于构造的东翼,构造比较平缓[1],中二区中部是中二区开发的主体部分,Ng5稠油水驱转热采试验区(以下简称研究区)位于中二中中部,稠稀结合部以北(图1)。研究区主力油层为Ng53、Ng54和Ng55三个小层。其中Ng53小层又细分为Ng531、Ng532和 Ng533三个沉积时间单元,Ng54小层又细分为Ng541和Ng542两个沉积时间单元。研究区各小层间砂体大片连通发育,属于河流相沉积,砂体厚度相对较薄,岩性以粉、细长石砂岩为主,胶结物以泥质为主,主要胶结类型为孔隙式和接触式,胶结疏松。岩石粒度从上到下由细变粗,明显呈现正韵律特征,储层物性较好,为一构造-岩性层状普通稠油油藏。

图1 研究区区域构造位置

2 建模思路

按照“分级控制,层次约束”的原则对孤岛中二中水驱转热采试验区采取相控建模的技术思路进行建模。相控建模首先在构造模型的基础上建立相模型,然后以相模型为控制条件进行储层物性模拟,从而得到相控属性模型。在相建模和物性参数建模的两步建模中,多采用确定性-确定性(DD)、随机性-随机性(SS)或确定性-随机性(DS)的建模技术[2-8]。本次研究主要采用的是确定性-随机性(DS)的建模技术。

依据现代储层建模的方法及其一般步骤[2,9],首先在井资料及地震资料的基础上建立精确的断裂系统及构造-地层格架模型,其次充分利用地震反演数据、测井数据,研究储层在空间的展布规律,同时

3 储层三维地质建模

3.1 构造-地层格架模型

根据研究区内86口井的分层数据、补心海拔和井位坐标建立构造-地层模型,然后进行地层模拟和构造模拟。构造模拟时,用地震解释的层位数据来约束井点间的数据插值,同时对构造文件进行了质量控制。

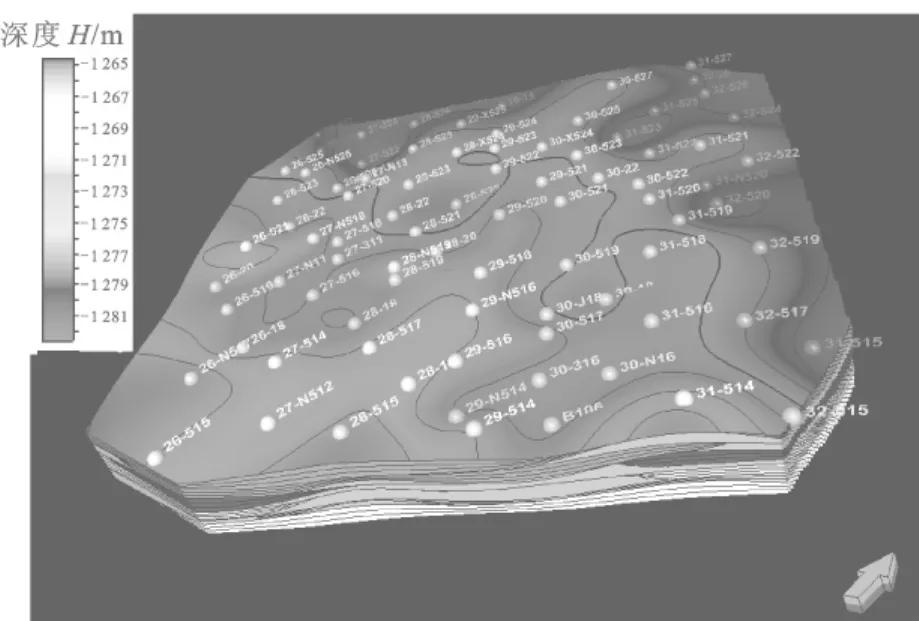

三维构造-地层格架模型揭示研究区构造形态总体南西高,北东低,倾角1°~2°,构造平缓,局部表现为一些微小的起伏变化,各小层的构造纵向上具有一定的继承性。油层的顶面埋深为1.270~1.282 km(图2)。

图2 构造-地层格架模型

3.2 岩相模型

3.2.1 合理应用变差函数

在随机建模过程中,变差函数是一个核心参数,变差函数的准确求取关系到储层预测的精度[6-8]。变差函数是对空间变化的属性参数随距离变化率的一种度量,用来表征属性参数在空间位置上的变化尺度。在地质统计过程中,变差函数求取受很多因素的影响,如数据的采样方式、均值的变化、井的分层、坐标、海拔、模型的方法、参与计算井的数量等。本次研究中根据实际情况分别对每个小层进行变差函数分析,得到每个小层砂体的主方向和次方向、主变程和次变程以及垂向变程。

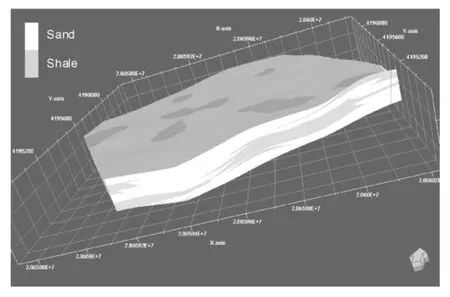

3.2.2 建立岩相模型

岩相模拟用以确定油藏中的岩相类型的空间分布。三维岩相模型应根据测井、岩心、地震资料以及沉积环境的理论模型来构建。在精细地层对比与划分结果和地震资料的基础上,确定小层砂体的边界,用此边界对岩相模拟进行横向和纵向的控制。利用相概率关系以及变差函数成果,采用序贯指示模拟方法(GIS)模拟小层内部隔夹层的空间展布,最终建立6个沉积时间单元砂泥岩相模型(图3)。从模拟的各小层砂泥相图来看,砂体主要发育于主河道、河道边缘等微相,而泛滥平原、河道间等沉积微相则以泥岩沉积为主。研究区Ng53~55小层砂体较发育,其分布稳定性和连续性好,整体趋势北部较厚,向南逐渐变薄。模拟的结果符合地质概念模型,能够真实地反映各小层砂体连通及演化特征。

图3 岩相模型

3.3 建立储层属性模型

储层属性模型是指反映储层物理性质的储层参数模型,主要指储层孔隙度模型、渗透率模型。储层属性模型是储层地质模型的核心[10]。应用储层属性模型可以准确界定有利储层的空间位置及其分布范围,从而直接为气田开发方案的制定和调整提供地质依据。

本次储层属性模型的建立是在岩相模型的控制下,以地质统计学为手段,通过变差函数结构分析,采用序贯斯模拟方法(SGS)建立较为准确的孔隙度和含油饱和度的三维模型(图4)。在孔隙度模型的基础上,充分利用渗透率与孔隙度的相关关系,使渗透率数据分布服从孔隙度数据分布,并采用孔隙度模型协同及序贯高斯模拟方法(SGS)建立三维渗透率模型,从而确保渗透率模型与孔隙度模型的相关性和协调性,提高了模型的精度(图5)。在建模过程中,孔隙度与渗透率的展布特点应基本符合研究区的地质规律,对少数异常点应剔除。

将属性模型与岩相模型进行对比发现,属性模型与岩相模型趋势性明显,说明应用相控建模技术作用明显。同时属性模型显示,储层孔隙度主要范围为20%~35%,平均为31%,渗透率值主要集中在(750~2 500)×10-3μm2,平均为1 359×10-3μm2。平面上,孔隙度和渗透率的相对高值的区域主要分布在主河道和河道边缘微相,呈条带状(图4、5);纵向上,Ng532、Ng533和 Ng542三个沉积时间单元表现为相对较高的孔隙度、渗透率特征。

图4 储层孔隙度模型 图5 储层渗透率模型

3.4 曲流河储层建模特点

研究区Ng5曲流河储层的地质建模要突出其曲流河点坝沉积的特点[11],其储层建模特点是:(1)利用地震资料和储层沉积规律资料,确定点坝位置,曲流河点坝沉积储层要判断平面末期河道的位置及河道侧向迁移方向,进而模拟点坝形态;(2)纵向上要对这两种储层进行细分网格,达到分析夹层的目的;(3)对于曲流河点坝内部隔夹层模拟,应在借鉴邻区密井网条件下得到的点坝侧积层间距、侧积倾角、单井侧积夹层的位置等参数,通过适当调整变差函数的主、次及垂向变程的基础上,对其空间分布的状态进行预测。

4 模型验证及应用效果

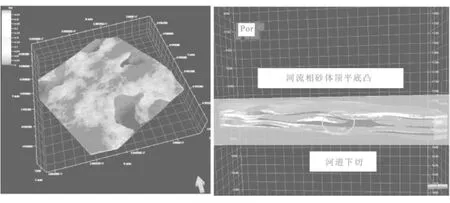

4.1 地质类比检验

地质类比检验又名“可视化检验”,模型的地质类比评价了沉积非均质性的复杂性。如果期望的沉积特征己表达于数学模型中,如河道下切谷、河道的交互切割、地层的倾向、比例、成因单元数等再塑得较为恰当,那么可以认为该模型是合格的。通过对研究区建模数据体切任意二维剖面,可以看到曲流河砂体沉积顶平底凸的沉积特点以及河道下切、砂岩透镜体等典型沉积现象(图6),且通过储层与物性分布是否符合研究区的沉积规律验证地质模型的合理性。

图6 储层模型的地质特征

4.2 抽稀井检验

通过对研究区抽稀井的方式建模,比较被抽稀井处建模结果与实际数据的符合程度可以评价模型的准确性。通过对研究区11口抽稀井实际构造、砂厚与模型预测构造、砂厚的比较,其符合率大于90%(表1),符合程度较高,模型较合理。抽稀前后整个地质模型的统计特征也基本保持一致,验证了地质模型对抽稀井点处储层参数有较好的预测性,即在保持已知确定性信息延续基础上,随机模拟可实现井间预测[12]。

表1 抽稀井数据与预测数据对比

同时,通过对比建立的孔、渗、饱地质属性模型的统计特征和输入的原始测井解释数据及离散后的数据分布特征,验证地质模型储层参数和原始输入数据的统计分布特征比较一致,说明模型较为合理。

4.3 数值模拟检验

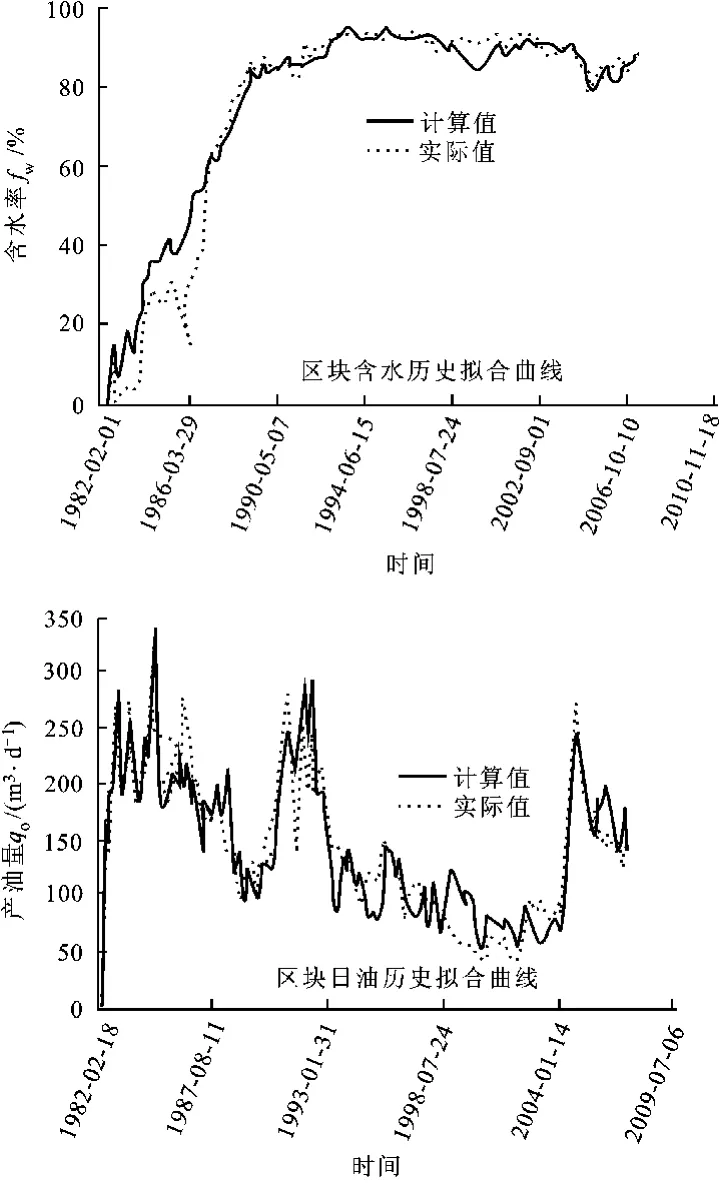

运用地质模型进行数值模拟运算,通过储量拟合以及生产历史拟合,对其数值模拟结果(如试井、生产、水淹)与实际油藏生产数据比较,结果表明研究区各项计算全区指标、单井指标与实际值变化趋势一致,端点基本相同,拟合精度高,模型可靠度较高(图7)。

图7 研究区区块含水与日油历史拟合曲线

4.4 应用效果

2009年通过地质模型优化实施了9口井,钻井成功率达到100%,油层钻遇率达到89%,现场应用见到了较好效果。

5 结 论

(1)在储层地质建模过程中,采取井震结合建立的三维断层模型及层面模型,可保证构造模型的精确度。

(2)通过对孤岛中二中Ng5水驱转热采试验区块的研究实践表明,采用确定性-随机性(DS)的两步法相控建模技术,充分利用井资料等确定性信息进行相控的随机模拟井间物性参数的空间展布规律,是对河流相储层进行精细建模研究行之有效的方法。

(3)三维建模细化了研究单元,精细的三维模型可以提供更多的储层信息,能揭示储层的非均质性,为开发中后期开发方式的转变提供了地质基础。

(4)针对地质模型成果,通过地质类比、抽稀井检验以及数值模拟检验等有关检验方法可以提高筛选的随机模型的准确性和合理性。

[1] 胜利油田石油地质志编写组.中国石油地质志(卷六):胜利油田[M].北京:石油工业出版社,1993:375-380.

[2] 于兴河,陈建阳,张志杰,等.油气储层相控随机建模技术的约束方法[J].地学前缘,2005,12(3):237-243.

[3] 张淑娟,邵龙义,宋杰,等.相控建模技术在阿南油田阿11断块中的应用[J].石油勘探与开发,2008,35(3):355-361.

[4] 尹艳树,吴胜和,翟瑞,等.港东二区六区块曲流河储层三维地质建模[J].特种油气藏,2008,15(1):17-20.

[5] 裘怿楠.储层地质模型[J].石油学报,1991,12(4):55-62.

[6] 吴胜和,金振奎,黄沧钿,等.储层建模[M].北京:石油工业出版社,1998:27-59.

[7] 邓万友.相控参数场随机建模方法及其应用[J].大庆石油学院学报,2007,31(6):28-31.

[8] 王家华,张团峰.油气储层随机建模[M].北京:石油工业出版社,2001:57-58.

[9] 吴胜和,张一伟,李恕军,等.提高储层随机建模精度的地质约束原则[J].石油大学学报:自然科学版,2001,25(1):55-58.

[10] WONG P M,SHIBLI S A R.Modeling a fluvial reservoir with multi-point statistics and principal components[J].Journal of Petroleum Science and Engineering,2001,31(2):157-163.

[11] 窦松江,赵郁文,徐芳,等.埕海油田地质建模过程中的难点及对策[J].天然气地球科学,2010,21(4):652-656.

[12] 李毓,杨长青.储层地质建模策略及其技术方法应[J].石油天然气学报,2009,31(3):30-35.

TE 122 < class="emphasis_bold">[文献标识码]A[文章编号]

1673-5935(2011)03-0004-04

中国石油化工集团公司科技攻关课题(P07071)部分研究成果利用变差函数分析成果,建立精确的三维岩相模型,最后以三维岩相模型为约束条件,应用研究区储层测井二次解释的属性参数(孔隙度、渗透率和含油饱和度)等已知信息,采用条件模拟的方法,通过变差函数分析,应用序贯高斯模拟方法,实现井间储层参数的有效预测,建立精细的储层三维地质模型。采用这种研究思路,可提高储层建模的精度,为储层综合评价、有利目标的优选、井位部署和优化提供地质依据。

2011-01-15

刘西雷(1983-),男,山东莒南人,中国石油大学地球科学与技术学院硕士研究生,中国石化胜利油田分公司地质科学研究院助理工程师,主要从事油气田开发地质研究。

[责任编辑] 时凤霞

——以吉木萨尔芦草沟组为例