当代西方教师专业学习共同体的理论与实践

陈 晓 端,任 宝 贵

(陕西师范大学 教育学院,陕西 西安 710062)

一、专业学习共同体理论的产生缘由

专业学习共同体(英文为Professional Learning Community,简称PLC)是当代教师基于校本环境实现专业自主发展的重要组织形式,也是保证教师专业可持续发的有效途径。尽管专业学习共同体理论的形成与发展有世界许多国家的专家、学者的贡献,但其最初还是起源于美国。美国历次基础教育改革为教师专业学习共同体理论的产生提供了动因,美国中小学教师、领导的不懈探索以及教育专家的理论研究支持也使得该理论得以产生并不断完善。因而,本文关于当代西方教师专业学习共同体理论与实践的研究也将主要是以美国学者的观点以及美国中小学的实践为基本依据。

(一)当代西方教育改革回顾:以美国为例

20世纪50年代,随着前苏联第一颗人造卫星的成功发射,越来越多的美国人开始把美国在美苏之间空间竞争失败的原因归咎于美国公立教育的失败,并认为公立教育的失败是由于进步主义教育运动忽视了美国教育的基础性、系统性,降低了学术标准。1958年9月,美国总统亲自批准颁布了《国防教育法》,提出大量增加教育经费、加强普通学校的“新三艺”(自然科学、数学、外语)教学、并强调“天才教育”。随后,美国就开始了以科学家、教育家、心理学家为主体、以结构主义教育思想为其指导思想、以改革中小学课程为主的“新课程”运动,但是这次改革远没有取得预期的成功。实践证明,这些由科学家主编的教材虽然有知识深度,但大多数教师不能使用、学生也不感兴趣。

20世纪70年代中期,在美国基础教育委员会的倡导与推动下进行了“回复基础”(Bach to Basics)运动。这场运动重视基础知识和基本技能的教学,要求减少选修课、增加必修课、恢复教师的主导作用,并强调阅读、写作、数学以及学生的口头交流能力。[1]这次运动遭到了许多指责,认为它过分赞赏和重振传统教育,所以恢复基础运动在80年代以后也逐渐消沉下去。[2]

20世纪80年代,随着《国家在危机之中:教育改革势在必行》的发表,许多美国人再度把批判的目光聚焦于教育,美国各州掀起了一场自上而下的教育改革运动,即“卓越运动”。卓越运动提倡走标准化的道路,强调标准和规则,甚至以牺牲地方办学自主权为代价,对学校进行了详细的规划。然而,这次改革同样是以失败告终,“它并不是一个新方向,只是需要学校做得更多。学生为了毕业要修更多的课程学分,做更多的家庭作业,学校需要增加学年中的在校天数,延长每天的学时,还需要更加频繁地进行考试,而且延长了教师的职前培训时间以及实际的工作年限。然而,从本质上讲,卓越运动只是对于现实工作的加强,根本没有创造出新的教育理念。”[3]3

20世纪90年代,美国又发起了一场声势浩大的教育改革——“学校重建运动”。人们把卓越运动的失败归咎于“自上而下”的改革,从而提出了另一种改革模式,即“双管齐下(Two-pronged)”的学校变革模式,即一方面通过制定国家教育的目标和标准,另一方面赋予教育者更大的自主权来实现学校自治管理。但是有关学校重建运动对时代的影响研究一致地发现,学校实践者通常都选择集中精力进行边缘性的改革,而不是教学与学习方面的核心问题的改革。他们更倾向于关注那些对学生的学习质量无关紧要的问题,比如选择校址。[4]1“学校重建运动”还是以失败结束。

(二)学校变革困境中的一线阳光:构建专业学习共同体

纵观美国20世纪50年代以来的历次教育改革,前三次改革的失败首先是因为这些改革都是自上而下的、是由政府强行推动的,学校与教师都处于被动接受的地位,普遍持消极应付的态度,缺乏教师、学生积极支持的教育改革是注定要失败的。其次,这些改革都是局部的改革,从20世纪50年代的“新课程”运动、70年代的“恢复基础”运动、到80年代的“卓越运动”全是对教学或课程的部分改革。这些改革即使成功了,也难以根本改变美国的教育状况。“学校重建运动”虽然提倡“双管齐下”,但由于改革不是基于学校全体师生的共同愿景,没有得到他们的一致认可与广泛支持,以至于他们在改革过程中缺乏那种坚持不懈的毅力,最后只是解决一些无足轻重的边缘问题,使改革最终难逃失败的命运。

20世纪90年代,教育领域内外研究持续的组织发展的最好途径的专家们得出了极其相似的结论,他们认为,“最受欢迎的组织是学习型组织”,[5]“学区董事会建议重建学校,使之成为教师和学生的独特的学习型组织;在组织中尊重学习,重视教育,为理解而教育。”,[6]“如果学校增强推动学生学习的能力,就应该把学校建成一个以共同的目标、协作能力和集体责任为特征的专业共同体。”[4]51“当学校尝试重大变革时,努力形成一个学校范围的专业学习共同体是极其关键的”。[7]

美国许多学校长期创建专业学习共同体的实践也证明,专业学习共同体的构建打破了学校长期以来的工业模式,以全体成员共享的领导取代了传统学校的一人专制,以共同的愿景与价值观取代了他人的(管理者的)发展规划,以全体教师之间的共同反思、质疑、协商、合作、发展取代了过去教师之间的相互猜疑、封闭、竞争,以学校为作为专业学习共同体的全体教师尽可能提供最佳的物质、精神条件来促进他们的共同发展取代了教师个体孤立无援的个人发展。作为专业学习共同体的学校,通过共享的愿景与价值观把全校师生凝聚在一起,全体教师在学校提供的最优支持性环境下共同学习、共同发展并最终促进学生的发展,从而实现学校的变革与发展。因此,通过构建专业学习共同体来促进教师专业发展,进而提升教育教学质量,最终实现学校的成功变革就成为当代西方许多中小学校的重要理性选择。

二、专业学习共同体理论的框架

(一)专业学习共同体理论的发展

专业学习共同体理论的形成与发展历经了1887年德国学者滕尼斯(Tnnies)的共同体理论、1990年圣吉(Senge)提出的学习型组织理论、1995年博伊尔(Boyer)的学习共同体理论到1997年霍德(Hord)提出的专业学习共同体理论。

滕尼斯于1887年提出共同体理论,他把共同体分为血缘共同体、地缘共同体以及精神共同体,即基于血缘的纽带、地缘的邻近以及共同的精神追求所构成的三种不同的共同体,而精神共同体是最高形式的共同体。在精神共同体,人的结合或关系超越了血缘与地缘的局限,成为一种心灵生活的亲近。[8]鲍曼(Bauman)认为,传统意义的共同体具有同质性(homogeneity)和共同性(sameness)。这种同质性与共同性源于共同生活的地域、一脉相承的血缘以及相同的劳作方式。现代意义的共同体已经超越了这些同质性与共同性,而是具有异质性,因为共同体成员来自不同的血缘、不同的地区、不同的文化背景。他们的共识往往是基于协商。[9]

圣吉把学习型组织描述为“那里,人们为了创造自己真心渴望的成绩而持续拓展能力;那里,各种开阔的新思想得到培育;那里,集体的热望得到释放;那里的人们不断地学习如何共同学习。”[10]杜拉克(Drucker)相信,“每个组织都要变成学习型的组织,在工作中不断进行学习的组织将会统治21世纪”。[11]

博耶尔认为,“学习共同体”具有三大特征:共同的愿景、教师作为领导者、家长作为合作者。“学习共同体”的成员具有“诚实、尊重、责任、热情、自律、毅力、奉献”等七种美德。[12]

专业学习共同体理论是对学习共同体理论的发展与超越。以霍德为代表的美国西南教育发展实验室自20世纪90年代以来对专业学习共同体的理论与实践问题进行了长期深入细致的研究,并建构了系统的专业学习共同体理论。霍德认为,专业学习共同体是“是由具有共同理念的教师和管理者构成的团队,他们相互协作,共同探究,不断改进教学实践,共同致力于促进学生学习的事业。”[13]随着越来越多的专家学者参与到专业学习共同体的研究之中,对专业学习共同体涵义的解读也呈现出多元化的趋势。杜福尔(Dufour)把专业学习共同体理解为,“专业学习共同体的创建,聚焦于学而不是教。教师们协同合作共同促进学生的学习。”[14]还有的研究者描述专业学习共同体是“每位教师都可以在共同远景的指引下(为促进学生的学习)做出贡献,他们协同进行学习活动并反思教学,致力于不断改善学生的学习。”[15]

从以上表述可以看出,上述所有学者都认为专业学习共同体的核心是“学习”,在专业学习共同体中,教师们的学习融于工作之中,其学习方式是团体协作,其学习结果是教师集体的持续专业发展,学习的最终目标是促进学生的学习与发展。

(二)专业学习共同体的特征

霍德指出了成功专业学习共同体所具有的五个特征:

1.共享和支持性的领导。霍德解释说,学校行政管理者与教师民主地分享权力、权威,共同决策之时便是共享和支持性的领导适用之日。在传统学校,行政人员与教师之间的关系是管理与被管理、领导与被领导的关系,通常是由行政人员作出决策,由教师去实施。而在以学习为核心的专业学习共同体中,行政人员、教师、职工、学生都是学习者,他们共同学习、共同决策、共同发展。[13]伊克(Eaker)、杜福尔和伯内特(Burnette)指出:“当一个学校变为专业学习共同体时,发生的最基础的文化转变之一就是看待教师的方式。在传统学校里,行政人员被看作是处于学校的领导位置,而教师被看作是‘执行者’或追随者。在专业学习共同体,行政人员被看作是领导者的领导者。”[16]

2.共同的价值观和愿景。传统学校是由领导宣布一个愿景并把它强加给学校所有成员,这样的愿景难以得到成员的广泛认可,也就产生不了推动学校向前发展的集体力量。在专业学习共同体,愿景是由全体成员通过协商共同创造的,是得到所有成员广泛认可的。深入人心的共同愿景可以把所有成员凝聚在一起,使他们共同学习、共同发展,从而推动学校的发展。杜福尔与伊克是这样描述共同愿景的:“专业学习共同体与普通学校的区别就在于,它有对指导原则的集体承诺,它清晰地说明在学校里人们应该相信什么,应该努力创造什么。此外,这些指导性原则不仅仅是领导所做的清晰说明。更重要的是,他要渗透到学校每一个成员的思想和心灵之中。”[3]19-20

3.共同学习和应用。共同学习和应用是指教师共同学习,并将学习结果用于创建高度智力化的任务,以满足学生的学习需要。[13]在以前教师发展的知识-技能取向与实践-反思取向,都是把教师作为孤立的个体来研究教师的发展,在这些发展模式下的教师长期处于孤立的、封闭的状态,教师之间的关系是一种竞争的、相互猜忌的关系。而在专业学习共同体中,同年级、同学科,甚至不同学科、不同年级的教师之间持续不断地共同学习与合作,他们毫无保留地质疑现状、寻求新方法、验证新方法并解决问题。教师们充分认识到自己专业知识的价值以及在学校中与其他人一起学习的重要性,并积极真诚地与他人共同学习、共同发展。这样的教师发展是生态变革取向的教师发展,是一种良性互动的、可持续的专业发展。

4.共享的个人实践。霍德指出,为了提高个人和组织的能力,共享个人实践要求同事之间必须对他人的教学实践进行评价和反馈。在传统学校里,由于教师之间的相互竞争,教师之间的观摩通常是被动的,评价也是流于形式。而在专业学习共同体中,教师们乐于他们的同事参观自己的课堂,进行观察、记笔记并讨论观察到的结果。而且,这类活动受到普遍重视,并有制度保障,有严谨的程序引导这种交互作用,是这类活动得以持续不断地进行。[13]在评价过程中,他们之间也可能存在分歧,但是他们能够开诚布公地畅谈自己的看法,并乐于分享同事成功的经验与失败的教训。同事的成功能够得到他人的真诚赞扬,同事的失败也能得到他人的关心和帮助,他们在共享实践的过程中共同成长。

5.支持性条件。要想成功建构有效的专业学习共同体,领导就必须提供支持性条件。霍德把支持性条件定义为:“学校支持教师团队成为专业学习共同体的能力和条件。[13]支持性条件包括客观条件与主观条件。客观条件指:聚会和交流的时间、系或年级团体教师间的近似程度、学校的大小、合作的教师角色与责任、有效的沟通计划、通过学区或个人联系在一起的学校自治单元、使教师有机会影响决策制定的领导力。[17]主观条件(或文化因素)包括:教师要对学校教学、学生和改革抱有积极的态度;学生有较高的兴趣和参与学习的热情;持续探究和提高的标准;共享的愿景和使命感;良好的同事关系;积极的、相互关心的学校氛围;学校是一个共同体的感觉;此外,还有支持共同体的态度和家长社区成员成为学校的伙伴和同盟。[18]

杜福尔把专业学习共同体的特征描述为:共同的使命、愿景与价值观;集体探究;协作共同体;行动导向和实验;持续发展;以及结果导向。[3]19-23杜福尔与霍德的不同在于强调专业学习共同体的行动导向、持续发展以及评价的结果导向。杜福尔认为,专业学习共同体是行动导向的。专业学习共同体组织中的成员把抱负变成行动,把愿景变为现实,他们不仅积极行动,而且不能忍受无所作为。行动导向的一个必然的结果就是愿意去实验——去形成并验证假设。专业学习共同体是一个学习的团体,更是一个研究的团体。他们要持续不断的思考发生了什么,为什么,从而去形成新理论、检验新理论、并评估结果。持续的学习、研究可以导致问题的不断解决,新理论的不断产生,教学的不断改善,教师与学生的不断发展。杜福尔同时认为,专业学习共同体中成员的发展是永无止境的,使命与愿景是永远不能完全实现的理想,但必须一直朝着这个理想努力。另外,专业学习共同体的一切努力,如确定共同的使命、愿景和价值观,进行集体探究,建构协作共同体,采取行动,强调关注持续发展等必须以结果为基础进行评估,而不是评估目标。

(三)专业学习共同体的三大理念

1.专注于学习。专业学习共同体理论认为学校的根本目的是为所有的学生提供高水平的学习。因此,学校所做的一切都应该以“学习”为核心。在学校这个专业学习共同体中,所有的成员都是学习者,而领导、教师员工的学习是为了学生更好的、更有效的学习。共享和支持性的领导为学习提供了民主的氛围;共同的价值观和愿景为学习指引方向;共同学习和应用确定了专业学习共同体中学习的明显特征——其一,成员之间协同合作、共同反思、共同学习、共同成长,其二,一切学习都是为了解决教学过程中所存在的问题,为了改善目前的学习;共享的个人实践要求成员之间对教学实践的相互评价,彼此在相互分享对方的成功经验与失败教训的过程中共同发展;支持性条件为所有成员的有效学习提供了必须的精神与物质条件。

2.合作的文化。提供相互协作的环境,创造一种合作文化被认为是成功地增强学校变革的积极性的“唯一重要因素”,也是那些努力增强学校效能的“第一要务”。[19]合作文化的形成是构建专业学习共同体的核心。只有在开放民主、相互信赖、相互支持的环境中,教师之间才能齐心协力、同舟共济,才能够实现为所有学生提供高水平学习的根本宗旨。

3.聚焦于成果。圣吉认为,“构建学习型组织的任何策略的基本原理都是围绕着组织将会发生的巨大变革结果这一前提假设而进行的”。[20]专业学习共同体的一切努力,如确定共同的使命、愿景和价值观,进行集体探究,构建协作共同体,采取行动,强调关注持续发展等必须以结果为基础进行评估,而不是评估目标。如果不是在实践中以实际的结果对改革进行评估,改革就会成为在黑暗中的随机摸索而不是有目的的发展。[3]23因此,专业学习共同体通常是以学生的学习成果,而非教学的意图,来评估教师的教学成效。评估的焦点从“教了哪些”转移至“教会哪些”,也就是说,将注意力从“教学的意图”转移到“教学的成果”。

三、专业学习共同体的实践案例及构建模式

(一)成功的专业学习共同体实践案例

西方各国,特别是美国、英国的许多学校都在尝试通过创建专业学习共同体来推进学校的改革,进而推动教师的专业发展并最终改善学生的学习。在这些学校中,大多都取得了令人振奋的成就。一个最经典的例子就是美国德克萨斯州的棉花溪小学(Cottonwood Creek School)。该校是一所城区老校,建于1923年,有500多名学生,51名教职工。1991年,学校在州评估中被列入差校之一。为了教师的发展,该校于1987年就与当地的希尔拓普大学合作进行专业学习共同体的构建,然而由于1988年一个新上任的校长不赞同相关的理念,使专业学习共同体构建处于停滞的状态,这种状况一直持续到1991年另一个校长的上任。新校长大力支持专业学习共同体的建设,她通过“校长热线”和定期的“交流空间”与教职工交流,建立平等信任关系,并注意培养教职工的领导能力,使他们共同参与决策。学校教职员工共同协商制定了学校愿景,并通过每天早晨校长宣读愿景等形式,使所有师生都对学校愿景耳熟能详,而且使每个人都相信,只要大家一致努力,美好的愿景一定能实现。教职工很快形成广泛的协作,激发了学习的愿望。教师们相互观课,分享经验,探讨教学方法。各种研讨会、决策组、论坛、学习小组纷纷出现,教职工协作学习蔚然成风。在此过程中,校长发挥了重要作用。校长不仅尽可能提供时间、场地、制度、资源等支持,确保信息畅通,人际和谐,协作学习广泛、顺利地开展,还亲临教学第一线给予指导。经过六年时间的专业学习共同体建设,棉花溪小学取得了丰硕的成果,学校得到了长足的发展,1996年该校跃居65所优质学校之列。[21]

(二)专业学习共同体的构建模式

对于上世纪90年代以来如雨后春笋般的专业学习共同体建设,世界各国的专家、学者以及各种学术团体都对其进行了深入的研究,试图找出有效专业学习共同体的共同特征,以提出专业学习共同体的构建模式,为未来专业学习共同体的构建提供参考。

2002年1月,在英国教育与技能部(Department for Education and Skills)、英格兰普及教育委员会(General Teaching Council for England)、国立学校领导学院(National College for School Leadership (NCSL))等单位的资助下,由布里斯托尔大学(Bristol University)、巴斯大学(Bath University)、英国教育协会(The Institute of Education)、伦敦大学(University of London)等合作开启了有效专业学习共同体项目(The Effective Professional Learning Communities)。其目的在于通过对专业学习共同体的内涵、如何使专业学习共同体有效、学校有效专业学习共同体是如何创建以及如何持续发展的等问题的研究,总结出不同学校专业学习共同体的特征、校内外有助于或妨碍专业学习共同体发展的因素并为正在进行的专业学习与发展提供可资参考的创新实践范例。[22]

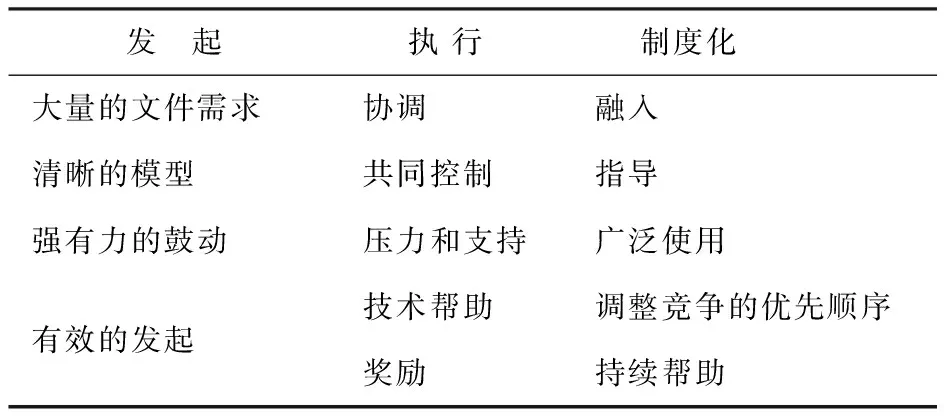

以研究学校变革而闻名于世的富兰(Fullan),在研究学校变革的基础上提出了学校变革的三阶段结构框架:发起——执行——制度化,并提出了存在于三个改革阶段中的14个关键因素。[23]

表1 富兰的改革阶段

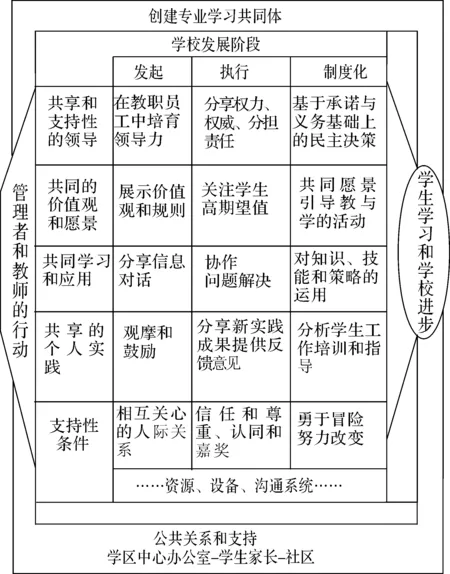

胡弗曼(Huffman)和海普(Hipp)基于对六所创建专业学习共同体的学校持续三年的64次跟踪访谈,在富兰的三阶段改革结构框架的基础上,依据霍德界定的专业学习共同体的五个维度,提出了一个更为完整和细致的结构框架。通过实验研究,胡弗曼和海普认为专业学习共同体的形成要经过发起、执行和制度化三个阶段,每个阶段的发展都需要从共享和支持性的领导、共同的价值观和愿景、共同学习和应用、共享个人实践、支持性条件五个维度去把握。在每个发展阶段,五个维度又有不同的发展内容。[24]31

在发起阶段,学校通常基于学校的价值观和行为规范对学生提出一个变化的要求。强有力的学校领导热情洋溢地提出共同愿景,教师们开始讨论交流,分享信息,寻求新知识,并许诺为达成目标而努力工作。

表1专业学习共同体组织者创建专业学习共同体

在执行阶段校长鼓励教师们充满期望,使他们能够通过分享权威、分担责任来实现目标。有关教学的反馈和支持显然是需要的,这可以帮助学生提高成绩。在执行阶段经常出现富兰式“执行偏差”,挫折与失败会接踵而来,从而阻碍进步的产生。这些失误经常被认为是由于缺乏资源和技术而引起的,并引发人们的挫折感,使人们感到焦虑、毫无希望。成功渡过这段不确定的时间后,就进入了制度化阶段。

在制度化阶段,创新的动机开始成为学校文化的有机组成部分。在共同愿景的指引下,学校全体教师公开承诺要注重提高学生的学习成绩。在鼓励冒险和不断调整的氛围中,老师们不断提出并解决问题。制度化就意味着改革进入了一个学校中大多数老师不再刻意表明自己改进措施的阶段。专业学习共同体五个维度全面制度化的本质,就是促进学校的持续进步和学习的持续发生。[24]31

总之,通过对当代西方教师专业学习共同体理论与实践的考察,我们不难发现,要想提高学校教育教学质量,有效地促进学生的学习与发展,就必须加强教师的专业化进程,而在教师的专业化发展中,仅凭外部的他主力量的作用是远远不够的,必须寻找能够促进教师自主专业发展的有效途径,专业学习共同体的建立无疑会为教师基于校本的自主专业发展提供良好的平台,这也正是目前我国中小学教师发展应该充分关注的研究与实践课题。

[参考文献]

[1] 陈晓端, 闫福甜. 当代美国教育改革六次浪潮及其启示[J].陕西师范大学学报:哲学社会科学版, 2007(6):95-99.

[2] 吴式颖. 外国教育史教程[M].北京:人民教育出版社,2006:635.

[3] Richard Dufour, Robert Eaker.有效的学习型学校[M].聂向荣,李刚,等译.北京:中国轻工业出版社, 2005:3.

[4] Newmann, F., & Wehlage, G.. Successful school reconstructuring: A report to the public and educators by the Center for Reconstructuring Schools[M]. Madison, WI: University of Wisconsin, 1995.

[5] Handy, C. Managing the dream. In C. Sarita & J. Renesch (Eds.). Learning organizations: Developing cultures for tomorrow’s workplace[M]. Protland, OR: Productivity Press, 1995:45-55.

[6] Darling-Hammond, L. Policy for restructuring. In A. Lieberman (Ed.). The Work of Restructuring Schools[M]. New York: Teachers College Press, 1996:157-176.

[7] Louis, K. S., Kruse, S., & Raywid, M. A. Putting teachers at the center of reform,NASSP Bulletin, 1996:9-21.

[8] 滕尼斯.共同体与社会[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1999:65.

[9] Bauman, Z.共同体[M].欧阳景根,译.南京:江苏人民出版社,2003:6-9.

[10] (美)彼得·圣吉. 第五项修炼——学习型组织的艺术与实践[M].张成林,译.北京:中信出版社,2009:26.

[11] Drucker, P. Managing for the future: The 1990s and beyond[M]. New York: Truman Talley Books.1992:23.

[12] Ernest L.Boyer.Excerpts from The Basic School A Community for Learning [EB/OL].http:∥www.csdnc.org/UserFiles/Servers/Server_3653291/File/The%20Basic%20School%20Synopsis.pdf/2009-12-15.

[13] Hord, S. M. Professional Learning Communities: Communities of Continuous Inquiry and Improvement [EB/OL]. http:∥www.sedl.org/pubs/change34/10.html/2009-09-13.

[14] DuFour, R. Schools as learning communities[J].Educational Leadership, 2004,61(8):6-11.

[15] Ministry of Education. Education for all: The report of the expert panel on literacy and numeracy instruction for students with special education needs, kindergarten to grade 6 [J/OL].Ontario Education, 2006(16). http:∥en.wikipedia.org/wiki/Professional_learning_community/2009-09-22.

[16] Eaker, R., Dufour, R., & Burnette, R.. Getting Started: Reculturing Schools to Become Professional Learning Communities[M]. Bloomington, IN: National Educational Service, 2002:22.

[17] Louis, K. S. & Kruse, S. D. Professionalism and community: Perspectives on reforming urban schools[M]. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 1995:78.

[18] Boyd, P. School context: Bridge or barrier to change?[EB/OL].http:∥www.sedl.org/change/school/culture.html/2009-09-13.

[19] Eastwood, K., & Louis, K.. Restructuring that lasts: Managing the performance dip[J]. Journal of School Leadership, 1992, 2(2):213-224.

[20] Senge, P. Leading learning organizations. In F. Hesselbein, M. Goldsmith, & R. Beckhard (Eds.). The leader of the future[M]. San Francisco: Jossey-Bass, 1996: 41-58.

[21] Southwest Educational Development Laboratory. Creating a Professional Learning Community: Cottonwood Creek School [EB/OL]. http:∥www.sedl.org/change/issues/issues62/2009-09-13.

[22] Eplc.Creating and sustaining Effective Professional Learning Communities [EB/OL]. http:∥www.eplc.info/2009-09-13.

[23] B. Joyce. Changing school culture through staff development[M]. Alexandria, VA: Association of Supervision and Curriculum Development, 1990:3-25.

[24] Huffman, J. B. & Hipp, K. K. 学习型学校的文化重构 [M]. 贺凤美, 万翔,王大凯,褚保堂,译.北京:中国轻工业出版社,2006.