我国师范大学教师培养模式的现状、问题及成因分析

徐 魁 鸿

(厦门大学 教育研究院,福建 厦门 361005 )

一、我国师范大学教师培养模式的现状

我国师范大学发端于1902年成立的京师大学堂师范馆,经过一百余年的曲折发展,我国师范大学取得了巨大的成就。师范大学已为我国各条战线特别是教育战线输送了上百万的合格劳动者,成为我国培养中小学教师的生力军。截止到2006年4月,我国共有师范大学35所。其中,部属师范大学5所,它们分别是北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学和陕西师范大学;省属师范大学30所,除西藏、宁夏等少数省份外,各省、自治区、直辖市均有1-2所师范大学。师范大学主要招收高中毕业生,学制4年,采用4年一贯制的混合培养模式,培养中小学校教师。此外,师范大学还培养教育硕士、专业硕士和博士研究生,为各级各类学校培养师资。除北京师范大学等少数院校外,大部分师范大学建校历史短,起点低,经费不足,办学条件差;教育理念陈旧,教师培养模式单一。我国教师教育体制仍旧保留着明显的定向封闭型特征,已越来越不适应基础教育对师资的要求。部分师范大学虽然在探索教师培养模式改革上取得了一些成绩,如南京师范大学提出的“1+2+0.5+0.5”模式,但总体上还存在许多问题,特别是在课程设置上,仍未摆脱通识课程、专业课程和教育类课程简单相加的陈旧思维。受政治、经济体制等的影响,我国师范大学在培养目标、人才规格、课程设置、教学方式等方面大同小异,培养出来的新教师千人一面,共性有余而个性不足。

二、现阶段我国师范大学教师培养模式存在的主要问题

由于历史和现实的原因,我国师范大学教师培养模式主要存在着如下问题:

1.教师培养模式的定向性和单一化

长期以来,我国师范大学都采用4年一贯制混合培养模式,学生在入学之时甚至在高考填报志愿时就确定了自己师范生的身份,在大学四年时间里,同时学习公共基础课程、学科专业课程和教育专业课程,毕业后赴中小学任教。这种一开始就确定身份、学科专业课程和教育专业课程同时进行的定向、单一的培养模式既没有强调大学教育的学术性,也没有突出教师教育的师范性,使学生既缺乏宽厚的专业理论基础,又缺乏必要的教育理论和教学实践能力,导致这些学生在从事教育工作后缺乏发展后劲。

而且在这种单一培养模式下培养出来的千人一面、几无特色的教师不能适应已发生变化的基础教育多样化的需求。新中国成立以来,经过半个多世纪的努力,我国基础教育在师资方面的问题已从数量缺乏型转为结构失衡型,基础教育师资供求关系的主要矛盾也由总量不足转变为结构性矛盾,而这种矛盾还会因社会和家长对教师素质的期望而转变为质量矛盾。作为培养中小学教师的生力军,师范大学仍采用单一的培养模式显然不能适应新时期基础教育的发展。

2.现行教师培养模式下的课程设置不尽合理

课程是学校教育的基础,是学校培养人才的基本材料。可以毫不夸张地说,学校培养人才质量的高低在很大程度上取决于学校课程的优劣。对于培养中小学教师的师范大学来说,课程设置合理与否直接影响了中小学教师的素质,进而影响我国基础教育的质量。课程设置对于师范大学教师培养的重要性是不言而喻的。然而,令人遗憾的是,长期以来,我国师范大学教师教育的课程设置存在着许多不容忽视的问题,影响了教师培养的质量。这些问题主要体现在以下几个方面:[1]

首先,在课程观念上,重学术性轻师范性。一些人错误地认为“师范”二字就是低水平的同义词。为了提高学校的学术水平,一些师范大学在课程上盲目向综合大学靠拢,而忽略了自身的师范性特色。除了少量教育学、心理学和教学法等课程点缀外,其余课程与综合大学相差无几。且这些课时极少的教育专业课程也与中小学的教学实践相去甚远,如中小学教师必备的基本技能“三字一话(钢笔字、粉笔字、毛笔字、普通话)”就没能受到师范大学的足够重视。这种现象削弱了师范大学的教师培养功能,偏离了培养中小学教师的基本目标。

其次,在课程内容上,存在着“旧、窄、杂、空”的问题。师范大学教师教育课程内容陈旧僵化,缺少变化,无法体现时代特点;涉及面窄,课程种类单一,缺乏综合性;专业课程种类繁多,内容庞杂而又缺乏逻辑性;内容空洞,理论性太强而实践性不足,脱离了中小学教育实际的需要;致使学生缺乏足够的教学技能训练,日后无法迅速地适应中小学教学的实际情况。

最后,在课程结构上,各类课程比例不协调。

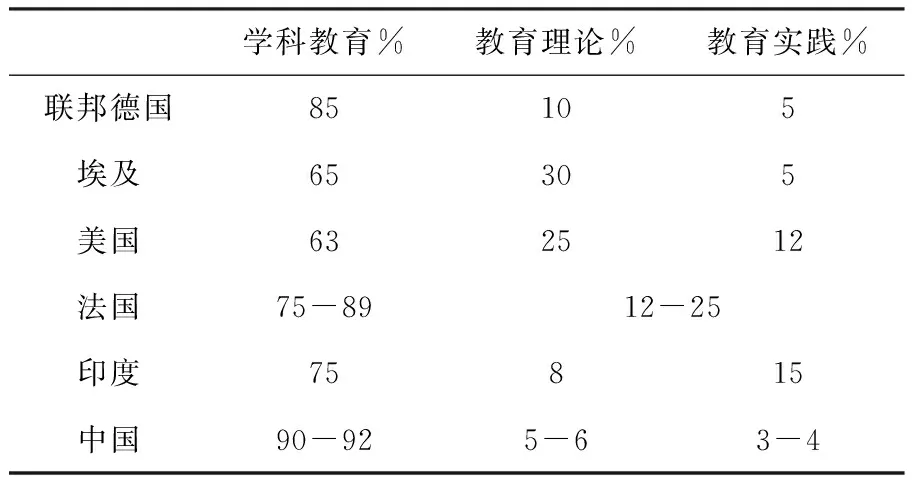

目前,我国师范大学教师教育课程主要包括三大板块:公共基础课程、学科专业课程和教育专业课程。三类课程的平衡与协调对于师范大学教师培养起着至关重要的作用。然而,由于受“重学术轻师范”观念的影响,我国师范大学教师教育课程长期比例失调,主要表现为学科专业课程比例过大,教育专业课程比例偏低。笔者在2005年6月-7月间通过实地调查或文献调研的方式,对北京师范大学、华东师范大学、辽宁师范大学等高校作过综合统计,发现教育专业课程(理论)总量最大的为10周,最少的仅为6周,教育实习期大多为8周,而世界发达国家的教育实习期平均为半年。从下表可以看出,与发达国家的教师教育课程相比,我国教育专业课程比例明显偏低。[2]

学科教育%教育理论%教育实践%联邦德国85105埃及65305美国632512法国75-8912-25印度75815中国90-925-63-4

(注:此表中的学科教育包括公共基础课程和学科专业课程)

从上表中可以看出,我国师范大学教育专业课程(含教育实践)仅占总课程的8-10%,远远低于其他国家。这种情况不利于教师专业素质的养成。

3.教师培养重理论,轻实践

教师是一门实践性很强的职业,其职业与教学实践密不可分,教师的劳动在其本质上是实践性的。然而,我国传统的教师培养模式过于强调专业知识和教学理论的传授,而忽视了教学实践能力的培养。我国师范大学教师培养重理论、轻实践的问题主要体现在如下几点:

首先,师范大学的教育理论(包括学科专业理论与教育专业理论)与教育实践之间的联系不紧密,教育理论知识缺少针对性,不能有效地指导教育实践,从而使教育实习带有很大的随意性和盲目性。

其次,教育实习的时间过短,且流于形式,很难使学生真正参与到学校教育活动当中去,无法了解学校教育的实际情况,缺少正确地处理教育教学过程中实际问题的能力。

最后,由于各种原因,我国师范大学教师培养模式封闭化,关起门来培养教师,忽视中小学教育的实际需要,致使师范大学教师培养与中小学教育实践脱节,导致师范生由于缺乏必要的教学实践而不能将在大学所学到的理论知识正确地运用到中小学教学当中去。

4.教师培养的终结性

长期以来,我国师范大学都以教师的职前培养为核心,忽视教师的职后培训,而且这种职前培养是一次性、终结性的;教师的职后教育则由各地的教育学院承担。这种情况不仅分散了有限的教育资源,浪费了社会财富,而且导致了教师职后培训水平倒挂现象。尽管我国近年来在教师培训方面有了一些进展,但在总体上仍流于形式,这就使得教师培养在实质上仍然处于一次性、终结性的状况。

我国师范大学教师培养模式出现这些问题不是偶然的,而是在特定的历史条件下,由教育内外部、师范大学内外部等诸多因素相互作用而使然。

三、成因分析

1.生产力、生产关系决定和影响了我国教育事业,也影响了我国师范大学教师培养模式的状况和特点

我国高等师范教育,包括师范大学,发端于农业经济社会时期(1902年),而定型于工业经济时期(20世纪50年代)。众所周知,工业经济社会的特征之一就是大规模、标准化的生产方式,同一条流水线上生产出的产品具有相同的规格和品质,甚至整个工厂的产品都是如此。与这种单一的、标准化的生产方式相适应,我国师范大学教师培养模式也呈现出结构层次单一的特点。因此,各师范大学以及各师范大学不同时期的培养目标、人才规格、课程设置和教学方法等方面大同小异,少有变化,培养出来的教师也是千人一面,共性有余而个性不足。此外,我国传统的计划经济体制也对教师培养模式产生了深远的影响。计划经济体制一个重要的特点就是强调垂直纵向的命令——执行系统,上级用指令性计划对下级进行协调和控制,而下级也唯上级的指令计划马首是瞻,不折不扣地执行上级的计划。受这种经济体制的影响,我国师范大学的办学体制具有高度的垄断性,专门从事中小学教师的培养工作。我国政府既不提倡师范大学从事非师范教育的工作,也不提倡非师范院校从事师范教育的工作。单一的计划经济体制还导致我国师范大学办学层次的单一性,在计划经济体制下的各级各类学校对教师的需求也带有很强的计划特性,因此,各个地区、各个学校对教师质量和规格的需求是单一的,而中小学这种对教师需求的单一性又导致师范大学的培养模式的单一性。

2.各种错误的教育观念,特别是错误的课程观导致了我国师范大学课程设置不合理

自从20世纪50年代初,我国高等院校大调整,高等师范教育机构重新独立设置之后,师范大学走上了发展的快车道。而也正是在50、60年代,苏联对中国在政治、经济、文化、教育等各方面的影响达到了最高峰,我国师范大学教师培养模式也因此打上了苏联的烙印。受此影响,部分专家学者忽略甚至否定教育类课程在整个师范教育课程中的必要性和重要性。师范大学一直沿用苏联模式,延续综合性大学的教学内容和课程设置,学科专业课程所占比例过大,且种类繁多、内容庞杂。导致学生因专业课程过多而负担过重,收效甚微;因教育类课程偏少而“营养不足”,出现“学术”和“师范”两个半桶水现象。

此外,长期以来,我国师范大学在教学内容、教学方法乃至教育思想上存在与中小学日常教学简单对接的问题,致使师范大学在教师培养方面存在着较为严重的应试教育和知识本位的倾向。

四、几点建议

首先,在培养目标上,使“完整的人”、“全面的人”等教育理想得到了充分的反映。人,不 仅是社会的人,同时也是作为生命个体的人。教育目标不仅要全面反映时代要求,而且要考虑到受教育者生命整体的各个层次的需求。“完整的人”并非指完美无瑕的人,而是指受教育者在各方面都有发展的自由,从而在总体上能保持相对平衡、协调地发展。培养在各方面协调发展、具有较强的综合能力的教师是师范大学的首要目标和基本任务。

其次,在课程设置上,重视人文学科和科学中的人文精神,使相关的学科课程占有相当的比例。众所周知,以往师范大学课程设置中的思想品德、公共语文、历史、音乐、美术等人文学科课程在现实教育中不受重视。在新的形式下,要在科学教育的同时加强未来教师人文精神的培养,体现新时代对未来教育工作者的素质要求。

再次,在教学手段上,采用“人性化的方法”。长期以来,我国学校教育沿用一种近乎工业生产的过程,用统一的课程、统一的教学方法、统一的教学进度培养学生。这种“非人性”的培养模式压抑了学生的个性张扬,把一个个自由活泼的学生训练成为了无生趣的学习机器。在日益关注人性的今天,师范大学应按照素质教育的要求,摒弃那种传统的教学方法和手段,充分关注学生的个性差异和兴趣爱好,注重启发和调动学生的积极性和主观能动性,重视学生自我意识的形成。

最后,重视学生创新精神和实践能力的培养。培养创新精神和实践能力是素质教育的重点和内涵,“不仅具有提升受教育者生命质量的本体价值,同时具有现实的适应国力竞争促进社会发展的功利价值”。[3]为此,在师范大学教师培养过程中,广大教育者要转变教育观念,注意培养和爱护学生的好奇心、求知欲和创新思维;通过各种活动,如教育实习,使学生在活动中体验创造和亲身经历的乐趣。

[参考文献]

[1] 李其龙,陈永明. 教师教育课程的国际比较[M]. 北京:教育科学出版社,2002(2):195-197.

[2] 朱新梅. 论我国部属师范大学的现状、问题及发展[J]. 高等师范教育研究,2002(1):1-9.

[3] 孙孔懿. 素质教育概论[M].北京:人民教育出版社,2001:149.