科学教育专业师范生科学本质观的初步研究

周 青,马 俊 萍,刘 洋

(陕西师范大学 化学与材料科学学院,陕西 西安 710062)

一、问题的提出

科学作为一种认识方式,其本质即“科学本质”或“科学的本质”(nature of science,缩写为NOS)是指与科学知识发展相一致的价值和信念。[1]目前国际科学教育界一致认为理解科学本质是科学教育的目标之一, 是科学素养的核心成分之一。[2]科学本质观是指人们对科学本质的认识。通过测量人的科学本质观,可以判断人们对科学本质的认识程度,从而从一方面确定其科学素养发展水平。

培养和提高学生的科学素养是我国科学教育的核心理念。[3] [4]科学教师的科学本质观会直接影响其对教学目标、知识、教学方式以及对学生学习评价的选择等,从而影响学生科学本质观及学生的思维方式的形成。[5][6] [7]

为了适应我国基础教育课程改革与发展的需要,[8]2001年教育部批准设立了科学教育本科专业,目前全国开设该专业的各类高等师范院校及相关高校已达60余所。[9]科学教育专业的师范生是未来科学教师的重要组成部分。学术界对中学[8][9][10]物理、化学[11][12][13]等分科教师科学本质观已做了一定的研究。研究科学教育专业师范生的科学本质观及其影响因素对于反思高等师范院校科学教师课程体系设置与教学模式,构建有利于科学教师科学素养发展的创新课程体系有重要的意义。

二、研究方法

本研究主要使用的方法是问卷调查法。

(一)问卷编制

问卷从科学本质的三个维度——科学世界观、科学探究和科学事业来设计,依据VOSTS[14](Aikenhead & Ryan,1992)、VNOS[15] [16](Lederman, Abd-El-Khalick, Bell, and Schwartz,2002) 量表与VNOS-C开放式问卷设计出97个项目。“科学世界观”包括科学知识的普适性、相对性、暂定性、局限性以及科学的发展模式和发展动力6个方面;“科学探究”包括学科间的联系、实验负载理论的特性、科学过程中创造力与想象力的作用、解释与预见的作用、科学知识的客观性、科学家的主观性对科学的影响、科学过程中使用的模型、分类方法、科学方法的多样性、猜想与验证在科学过程中的运用、“假设、定律、理论”三者的关系11个方面;“科学事业”包括科学家的观念形态、科学家也是公民、科学过程中科学家的合作与竞争关系、科学过程中要遵循的道德规范和STS五个方面。问卷由四部分组成:

第一部分是被调查者的基本信息,包括性别、专业、年级、种族等。

第二部分由67个判断题组成,每个题目都包含若干个科学知识的正面或反面陈述,在计分时采用完全同意、部分同意、不确定、部分不同意、完全不同意5级评分,其中有20个正向题目,得分依次为5、4、3、2、1,其余40个反向题目得分相反。得分越高表示学生对科学本质的理解越高。

第三部分由23个多项选择题组成,每个题目都包含若干个科学知识的正面或反面陈述。每个选项根据5级评分,计分的方法与判断题的计分方法相同。得分越高表明学生的科学本质认识程度越高。

第四部分为7个开放性问题。目的在于定性地了解被调查者对科学本质的认识和看法,并用来判断被调查者真实想法是否与所选的判断题以及选择题选项的一致性,从而检查问卷的有效性。

问卷还设计了测谎题,用来判断学生作答的态度和问卷的有效性。

(二)调查对象

研究的对象是陕西师范大学2007、2006级科学教育专业的学生。取样人数为59。 发放问卷59份,收回49份,回收率为83.05%。

(三)数据的采集与分析

对收集回来的问卷进行统计与整理,用SPSS16.0软件对数据进行分析,数据均转换为百分制。

三、调查结果

(一)问卷的统计分析

1.问卷的信度检验

总问卷的信度系数为0.737(Alpha(α))(表1)。

尽管顾客导向型偏离是服务营销和服务行为研究的新兴主题,但有关其行为表征的研究在积极偏离行为、一线员工服务行为等相关研究领域中已有突显。近几年来,学者们对顾客导向型偏离的内涵界定、类型划分、测量维度以及动力因素进行了初步探索,研究结论有助于学界认识这种行为,并围绕顾客导向型偏离这一核心概念,展开更加广泛和深入的研究。然而,顾客导向型偏离的相关研究仍处于起步阶段,今后的研究可以从以下方面对相关问题予以探讨和解答。

表1 问卷的信度

2.问卷的效度检验

表2 各维度之间及其总问卷之间的相关系数矩阵

由表2可以看出,总问卷与各维度之间的相关系数大于各维度之间的相关系数(P<0.01),因此本问卷具有一定的结构效度。

(二)科学教育师范生的NOS以及影响因素

Halloun认为:科学本质观可以分成“朴素”、“经典”、“现代”三种不同的取向。[17]平均分<50分为“朴素水平”,是指对科学本质的理解与当时的哲学、历史和社会科学的发展不一致;平均分在50—70分的为“经典”水平,是指学生对某方面的认识没有固定的框架,有时是成熟的,有时是不成熟的;平均分>70分的为“现代”水平,是指学生对科学的认识与现在的科学发展相一致。

1.科学教育师范生的NOS现状分析

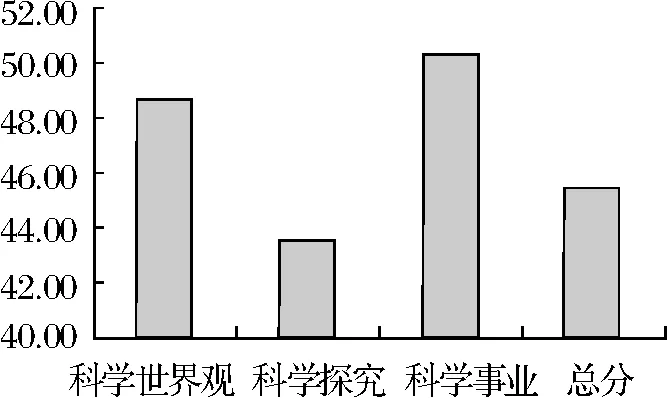

从图可以看出,科学教育师范生的科学本质观的总体认识的平均分为45.45分,处于朴素水平,说明科学教育师范生对科学本质的理解与当前的哲学、历史和社会科学的发展不一致。

图 科学教育师范生科学本质观平均分

从科学本质的三个维度分析,科学教育师范生对科学事业的认识程度最高,平均值为50.34,处于“经典”水平,说明是指他们对科学事业的认识没有固定的框架,有时是成熟的,有时是不成熟的,处于不稳定阶段;学生对科学探究和科学世界观的认识平均分分别为43.55和48.63,都处于朴素水平,对科学探究和科学世界观的与当前的哲学、历史和社会科学的发展不一致。

2.性别对NOS理解的影响

表3 男女生科学本质认识的平均分情况

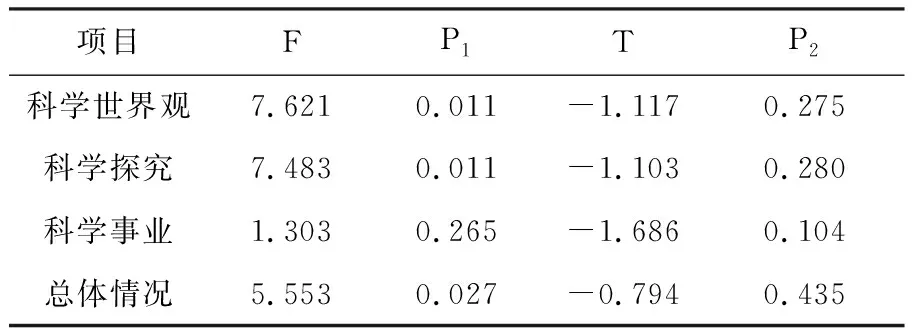

表4 男女生科学本质认识性别差异T检验

表5 不同性别的ANOVA单因素方差分析

综上所述,性别对科学教育师范生科学本质观的认识没有显著影响。

3. 年级对NOS理解的影响

表6 不同年级学生科学本质观认识的平均分表

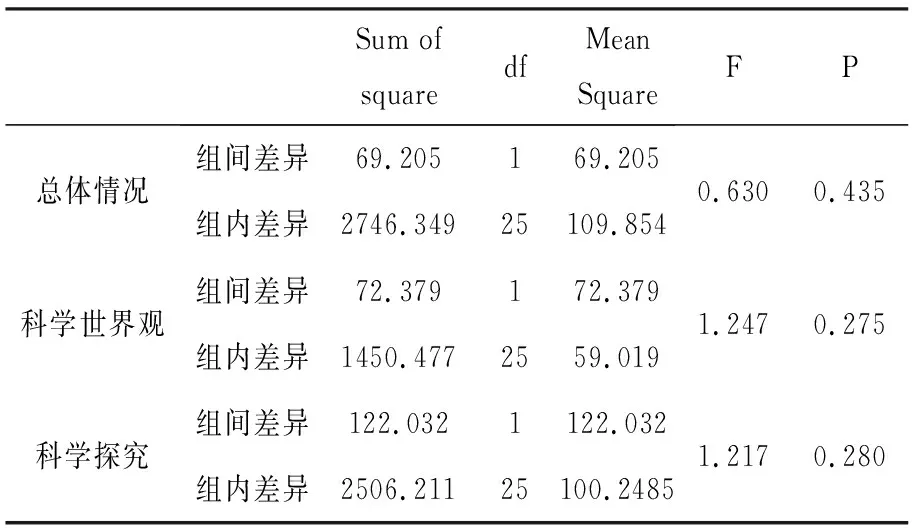

由表6可以看出,07级学生的科学本质的总体平均分为46.53,06级学生的平均分为44.17,07级学生的认识水平稍高于06级。科学本质的三个子维度的得分,也是07级学生的认识水平稍高于06级。对两个年级学生的均值差异进行两组独立样本的T检验,得到科学本质总体认识的结果为:F=0.245,P1=0.623>0.05,所以不同年级学生对科学本质的认识是方差齐性的。在方差齐性的条件下,t检验的结果为:t=0.899,p2=0.373>0.05,表明不同年级学生对科学本质总体的认识不存在显著性差异。从科学本质观的三个子维度分析,三个方面的Levene方差齐性检验的结果均为P1>0.05,也即方差齐性。方差齐性的条件下t检验结果均为P2>0.05,所以不同年级学生对科学本质三个维度的认识也不存在显著性差异。

表7 不同年级学生科学本质观认识性别差异T检验

综上所述,年级对科学教育师范生的科学本质观的认识没有显著影响。

四、结论

(一)“科学本质观调查问卷”的适用性

本研究中问卷的题目都是根据信效度可靠的国内外问卷以及学生的访谈为基础设计的。此外在问卷中还设计了测谎题和主观性问题 。通过SPSS16.0分析的总问卷的信度系数大于0.7,其他三个维度的信度也都介于0.57-0.61之间,具有一定的可信度。

(二)科学教育师范生科学本质观发展水平及其影响因素

1.对科学本质的总体认识

研究表明科学教育专业师范生科学本质观发展现状处于朴素水平,不能令人满意。科学教育专业师范生对科学本质的认识与当前哲学、历史和社会科学的发展不一致。他们对科学的概念大都持有错误的认识,或者缺乏认识。比如,大部分同学认为科学模型是实物的拷贝,这与科学模型是对事物的简化,科学家利用模型是为了加深我们对事物的理解,为了更好的解释事物的运作方式是不吻合的。

2.对科学探究的认识

科学探究是科学家用以研究自然界并基于研究获得的证据提出种种解释的不同途径,也指学生用于获取知识、领悟科学的思想观念和科学家们研究自然界所用的方法而进行的各种活动。研究表明科学教育专业师范生对科学探究的认识程度也不能令人满意。师范院校应在科学教育专业课程与教学中重视该问题。

3.影响因素

年级和性别对科学教育师范生的科学本质观认识没有显著影响。

[参考文献]

[1] 周青.科学课程教学论[M]. 北京: 科学出版社, 2007:10-12.

[2] 王晶莹. 科学本质观与科学探究的意义及实践——美国李德曼教授访谈录[J].全球教育展望, 2008(2):3-6.

[3] 梁永平.促进学生科学本质理解的教学设计[J].教改实践与探索, 2008(9):5-10.

[4] 中华人民共和国教育部.科学课程标准(3-6年级)[M].北京:北京师范大学出版社, 2001.

[5] 中华人民共和国教育部.科学课程标准(7-9年级)[M].北京:北京师范大学出版社, 2001.

[6] 姜锋.高中生科学本质观的现状与转变[D].北京:首都师范大学, 2005.

[7] 梁永平,宁君迎.高中生微观认识学习中科学本质观的调查研究[J].化学教育, 2007(1):35-37.

[8] 梁永平.理科教师的科学本质观对科学教育的影响[J].山西师大学报:社会科学版, 2006(1):119-121.

[9] 曹静,林长春.初中科学教师科学本质观的现状调查[J].重庆师范大学学报:哲学社会科学版,2009(5):124-128.

[10] 曹静.初中科学教师科学本质观的现状调查研究——以武汉市为例[D].重庆:重庆师范大学, 2007.

[11] 蔡铁权,姜旭英,赵青文,王丽华.浙江省小学科学教师科学素养与科学本质观现状调查及认识[J]. 全球教育展望, 2007(8):55-59.

[12] 梁永平.理科教师科学本质观及其教师行为发展研究[D].兰州:西北师范大学, 2006.

[13] 崔虹.中学化学教师科学本质观与其课堂教学行为选择的研究[D].长春:东北师范大学, 2007.

[14] 邓华.中学物理教师科学本质观的研究[D].南京:南京师范大学, 2008.

[15] Aikenhead, G S. Ryan, G. R. View on Science-Technology-Society[J].Science Education, 1976:477-491.

[16] Norman G. Lederman. Nature of science: past, present, and future [C]. In Sandrak. A bell, Norman G. Lederman.

[17] Schwab J J. the Teaching of Science as Enquiry [C]∥J J Schwab. P E Brandwein. The Teaching of Science. Cambridge, MA: Harvard University Press,1962:3-103.

[18] Nihal Dogan, Fouad Abd-El-Khalick. Turkish Grade 10 Students’ and Science Teachers’ Conceptions of Nature of Science:A National Study [J].Research in Science Teaching, 2007:1082-1112.

[19] 周青,陆国志.化学教育测量与评价[M].北京:科学出版社,2006:107-123.