中低技术产业集群中企业产学研合作行为研究

王瑛

(1.华中科技大学管理学院,湖北 武汉 430074;2.梧州学院工商管理系,广西 梧州 543002)

中低技术产业集群中企业产学研合作行为研究

王瑛

(1.华中科技大学管理学院,湖北 武汉 430074;2.梧州学院工商管理系,广西 梧州 543002)

集群区域技术创新活动绩效与官、产、学三方互动配合的契合程度高度相关。本研究以三螺旋模型理论及吸收能力理论为基础,探讨中低技术集群中学研机构的作用,分析了企业产学研合作行为的影响因素。以90家梧州人工宝石产业集群企业为样本进行实证研究后得出结论:中低技术集群中产学研合作是一个包含了复杂联系机制的系统;并非所有的集群企业都可以有效地获取和利用学研机构的知识资源,其根源在于企业吸收能力制约着企业产学研合作的选择行为及创新效率。综合研究成果,探讨了中低技术集群企业深化产学研合作的努力方向及对政府集群政策的借鉴意义。

中低技术集群;产学研合作;吸收能力;人工宝石产业

三重螺旋模型认为,集群区域技术创新活动绩效与官、产、学三方互动配合的契合程度高度相关。围绕斯坦福大学、麻省理工、剑桥大学而形成的高科技成功集群案例,表明大学、科研机构是区域创新知识的来源所在,通过产学研间的紧密合作,在促进企业创新能力提升和区域经济成长中发挥着突出作用。研究指出,这些围绕大学形成的成功集群,均是经历了50年以上公共政策及市场力量共同推动的结果,创新经济的形成和发展并非一蹴而就,需要付出长期的投入和耐心[1]。然而,在许多中低技术集群中,产学研合作创新意愿和集群创新能力普遍较弱,因此学研机构在集群创新中的作用应根据集群类型区别考虑。

Asheim&Coenen依据产业知识属性将集群分为以分析知识和以综合性知识为基础两类[2]。其中,分析知识主要存在于通过认知发掘和探索过程引发知识创新的高新技术集群中,如生物技术及ICT(信息通信技术)集群;综合性知识则主要存在于通过对已有知识集成应用来推动技术创新的集群中,以传统的中低技术集群为代表。以分析知识为基础的集群中,企业技术中心作用突出,而且产学研间形成了强大的共生依赖性;而在中低技术集群,学研机构的影响作用究竟如何,尚无理论关注。中低技术产业在经济总量中占有显著份额,为社会提供了大量就业机会,其重要性不言而喻。而且现实中以综合知识为基础的富有活力的中低技术集群广泛存在,已成为我国许多区域经济发展的动力所在。三重螺旋模型是否可以用来解释中低技术集群的发展演进,学研机构如何定位、服务于产业界,产业界如何更充分地利用学研机构资源,才能引发协同创新优势,推动中低技术集群的升级?这些都是值得我们深思的问题。

综合以上考虑,本研究将以传统中低技术集群中产学研合作为研究对象,探讨该类集群中产学研合作的连接机制,以及企业产学研合作行为的影响因素,进而探明学研机构在该类集群发展中的作用,指出中低技术集群企业深化产学研合作的努力方向。

1 研究假设

1.1 中低技术集群中的产学研合作

中低技术集群相关研究普遍认为,大量中小企业为主的地区,通过厂商的聚集及地理上的临近性,促进相互支持与学习,享有规模经济或范围经济的利益,由此激发持续的创新。可以发现,这些研究强调了中小企业间资源结合的集群创新模式,而忽略了中低技术集群结构中的一类要素——学研机构的重要作用。

学研机构是知识创新的重要来源,通过与集群企业结成正式及非正式的合作网络,提供知识资源,促进知识交流,可以显著改善企业的创新绩效和竞争优势。然而,并非所有企业都能够实现高效的产学研合作。企业开展产学研合作的主要动机在于借助大学的设备、人员资源来实现知识创新,其合作规模、密度与产业知识属性密切相关。Bruneel et al.指出,选择与学研机构技术合作的企业大都处于知识密集型产业,规模较大且具有专门研发部门[3]。Fromhold-Eisebith认为,政府通过加强集群知识创新平台建设,提供产学研合作渠道支持,也会对创新主体间的互动规模和密度产生影响[4]。Asheim& Coenen的研究进一步指出,由市场主导形成和由政府主导形成的中低技术集群中,后一种类型中大学的作用更为突出[2]。综合以上分析,中低技术集群中企业产学研合作选择取决于集群知识特征、集群政策以及企业自身特点等因素。因此,提出假设一:

H1:中低技术集群中企业的产学研合作选择受多种因素的影响。

1.2 企业吸收能力对产学研合作选择

吸收能力是企业获取、消化、转移、应用外部知识的能力[5],是使企业通过外部合作而具创新能力的一项关键影响要素。由于地理临近性,集群内知识流动通畅,企业能够方便快捷地获取外部知识,但利用外部合作关系效率的高低依然和企业的吸收能力密不可分,无论是集群内还是集群外企业。

多名学者对企业吸收能力的来源进行了研究。Bougrain&Haudeville指出,中小企业构建以发展和改进现有产品及流程为导向的研发部门,是提高企业技术能力的第一步,可促进员工更高效地理解和吸收外部知识[6];Gudmundson et al则强调,企业针对合作的教育和培训投入,是合作承诺的表现,可以促进合作基础的建立,提高企业利用外部知识的能力[7];Hervas-Oliver et al.指出,组织学习是将内外部知识进行整合的过程,企业内部知识存量制约着其对外部知识资源的获取及利用效率[8]。

集群企业同其他组织的协同创新,嵌入于由知识共享和互动学习而促成的集群知识网络之中。实证研究表明,集群企业通过产学研合作关系的建立,显著提高了企业的技术能力。中低技术集群中的产学研合作属于企业外部技术合作的一种,若不考虑中小企业与其他企业类型的区别,则可认为中低技术集群中企业产学研合作效率和效果与其吸收能力密切相关。由以上推理,提出假设二:

H2:中低技术集群企业产学研合作程度与企业吸收能力正相关。

2 梧州人工宝石产业集群及学研机构作用概述

广西梧州是中国人工宝石原材料、机械设备、加工辅助材料的生产基地,以及人工宝石饰品交易中心。目前,梧州人工宝石产业集群内从业人员达到12万人,拥有生产经营人工宝石的企业500多家,分布于人工宝石的设计、原料供应、宝石加工、机械设备、物流运输、销售等相关产业链,年产人工宝石约3600吨120亿粒,占全国产量的80%,占世界总产量的70%,梧州已经成为名副其实的“世界人工宝石之都”。

当地梧州学院在人工宝石设计、加工制作、机器研发、产品专利等方面形成了产学研结合的独具特色的专业体系[9]。其中,梧州学院的广西高校重点建设实验室“人工宝石设计与检测实验室”和广西重点建设学科“信号与信息处理”的信号处理实验室,充分运用了高校教学科研资源,集中人力物力研发宝石加工技术与设备,助推集群的升级。这两大实验室的科研服务很有特点,涉及了集群产业链中的所有参与者。首先,实验室依托梧州学院,提供信息信号处理、宝石设计及检测等学位课程,其中基本课程集合了大学中的相关院系优质师资共同完成。学生后期则要深入到集群企业参加工作实习、实验和论文撰写,培养其工作实践、技术应用、科研开发能力。其次,实验室积极引入集群企业高管、高级工程师在梧州学院授课,这些外部讲师有深厚丰富的产业实践经验,通过这种交流,将知识从现实项目有效转移到学生身上,极大地促进了产业知识与学科知识的交融。最后,实验室研究人员与企业工程师通过项目合作进行大量面对面交流、分享科研经验,既增加了研究的适用性,也提高了合作各方的创新能力和创新思维。近年来,集群内人工宝石加工生产和设计企业的大量工程师和设计师绝大多数毕业于梧州学院。高素质人才的供给推动了集群中的知识转移效率,促进了非正式关系、信任、共同愿景和分享文化的形成,也推动了产学研合作的进一步深入发展。总之,实验室嵌入集群网络之中,为产业集群提供了人才培养、研发支撑,构建了产学研合作的畅通渠道,促进了基于共同语言、文化、理解以及共同目标之上的隐性和显性知识的扩散传播、创新循环。这在笔者针对集群企业的调研中被多方证实。

3 实证研究设计

3.1 调研样本

限于针对梧州市人工宝石集群官方统计数据的缺乏,本研究采取开放弹性的深度访谈方式获取第一手数据,以确保数据的真实性和信息的全面性。访谈按照事前拟定访问主题、方向及内容大纲的方式进行,访谈对象根据集群行业协会提供的名单随机挑选,经电话联系确认可以调研后,针对企业高管以面访的方式进行。2010年7-9月间,调研小组针对集群企业进行了90次半结构访谈,进而评估集群企业对学研机构的利用状况,明确学研机构对当地经济发展的作用。访谈企业按照人工宝石产业链分类,包括了72家人工宝石加工企业(属于低技术企业),18家宝石设计及设备制造企业 (属于中高技术企业)。访谈内容集中于企业产学研合作方式,对区域内学研机构作用的评价,以及对该产业未来发展趋势的判断。

3.2 样本描述

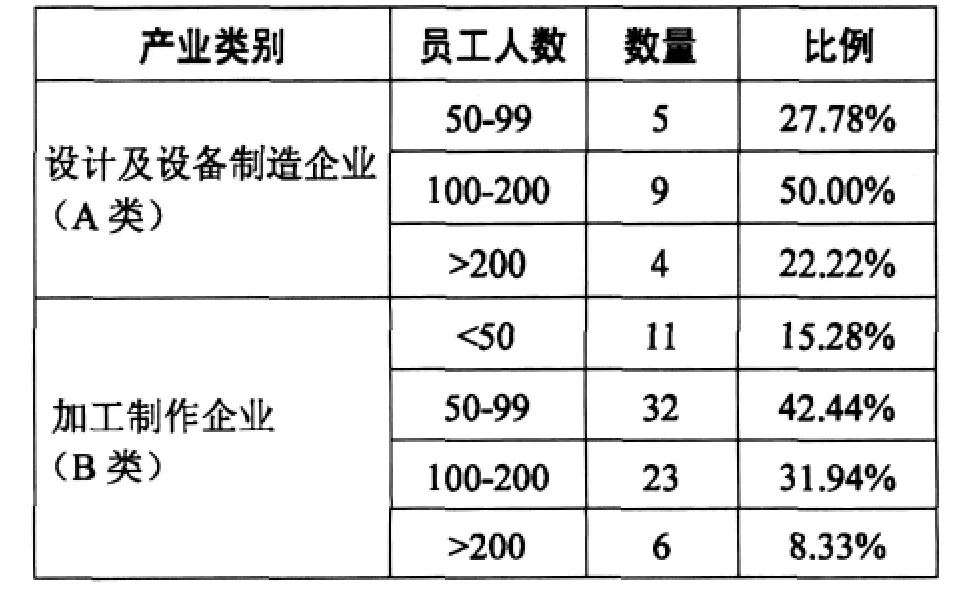

样本企业的规模分布。总体上看,集群全部为中小企业。两类样本企业集中于100人以下,分别占比为77.78%和61.11%(见表1)。这是由中低技术集群多为劳动密集型的特点所致,也表明了本研究对象为小企业。

表1 样本企业规模分布

不同类别的企业开展产学研合作的状况不相同。所有受访的A类企业表示经常与梧州学院及实验室开展试验、材料和产品测试及研发项目外包。此外,诸如技术信息咨询、产品认证、管理咨询等方式也偶有采用。受访A类企业都强调了梧州学院对企业研发及技术创新的推动作用。梧州学院两大实验室科研项目近1/3为合作研究项目,其余大部分是企业委托进行。

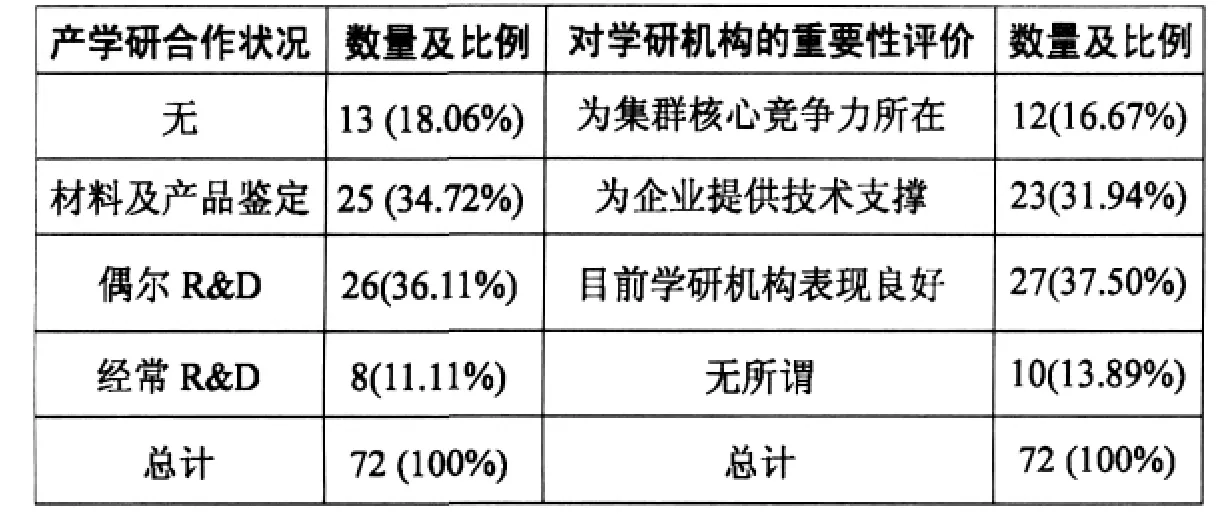

B类企业的产学研合作情况。其中18.06%表示未开展产学研合作,34.72%企业仅委托大学进行产品及材料的鉴定,36.11%企业偶尔与大学开展合作研发项目,仅有11.11%企业进行经常性合作,视产学研合作为其发展战略的重要组成部分。对于梧州学院两大实验室的评价,16.67%企业认为其是集群的核心竞争力所在,31.94%企业认为其提供了重要的技术支撑,其余(37.50%)认为表现良好,13.89%表示无所谓(见表2)。

表2 B类企业产学研合作情况调查结果

深入访谈中发现,对B类企业而言,企业间的技术合作相对产学研合作更为普遍。所有B类样本企业均认为集群内A类产业对集群的发展与竞争力提升非常重要。所有B类企业都表示同时与多家A类企业保持较为密切的非正式联系。约有1/3的B类受访企业(特别是规模较大的企业)表示经常委托A类企业进行产品设计或设备开发。这种企业间的密切合作状况,与人工宝石产业的技术创新主要集中于设计和设备领域的特点是相一致的。此外,根据调查,集群中只有规模较大、技术能力较强的B类企业才选择自主设计开发或设备改进,其技术越先进、产品越精密,与集群内A类企业的合作越少,一是因为集群内设计及设备制造企业的能力水平无法满足其更高的需求,二是基于产品战略考虑,避免与集群内其他规模较小企业的产品雷同。38家B类公司(52.78%)表示未开展内部自主设计及设备开发,全部依赖于A类企业;28家(38.89%)表示自己曾自主设计产品,绝大部分技术支持源于A类企业。

综合以上分析,对于A类企业而言,同时开展与学研机构的合作和B类企业的合作;相对与学研机构间松散的联系,B类企业与A类企业间的合作联系更为紧密。其原因在于:(1)与学研机构进行合作的B类企业一般均具有先进技术。规模较大的企业利用开放实验室获取新知识,也补充和丰富了其与A类企业的联系。(2)A类企业将B类企业委托的部分研发项目外包给开放实验室。由此,集群产学研合作创新过程对应地包含了两方面,一是由A类企业基于集群企业间的合作网络与B类企业开展技术合作,二是大学进入企业间合作网络之中,进一步密切了两类企业间的互动联系,集群产学研合作创新过程形成了由A类企业、B类企业和学研机构共同参与的复杂形式,B类企业也难以得知学研机构具体转移给其的知识总量规模。

该复杂创新系统中,三螺旋之政府(表现为科研资金、科研基础设施投入及对学研机构的所有权)、学研机构(表现为实验室科研、人才教育及研发合作)和产业(表现为两类企业间的合作及A类企业与大学间的合作)三方作用力量并不相对称。其中,学研机构在为产业提供技术人才、补充研发力量、提高社会资本,最终促进集群内技术转移方面发挥着重要作用。

3.3 理论模型及变量测量

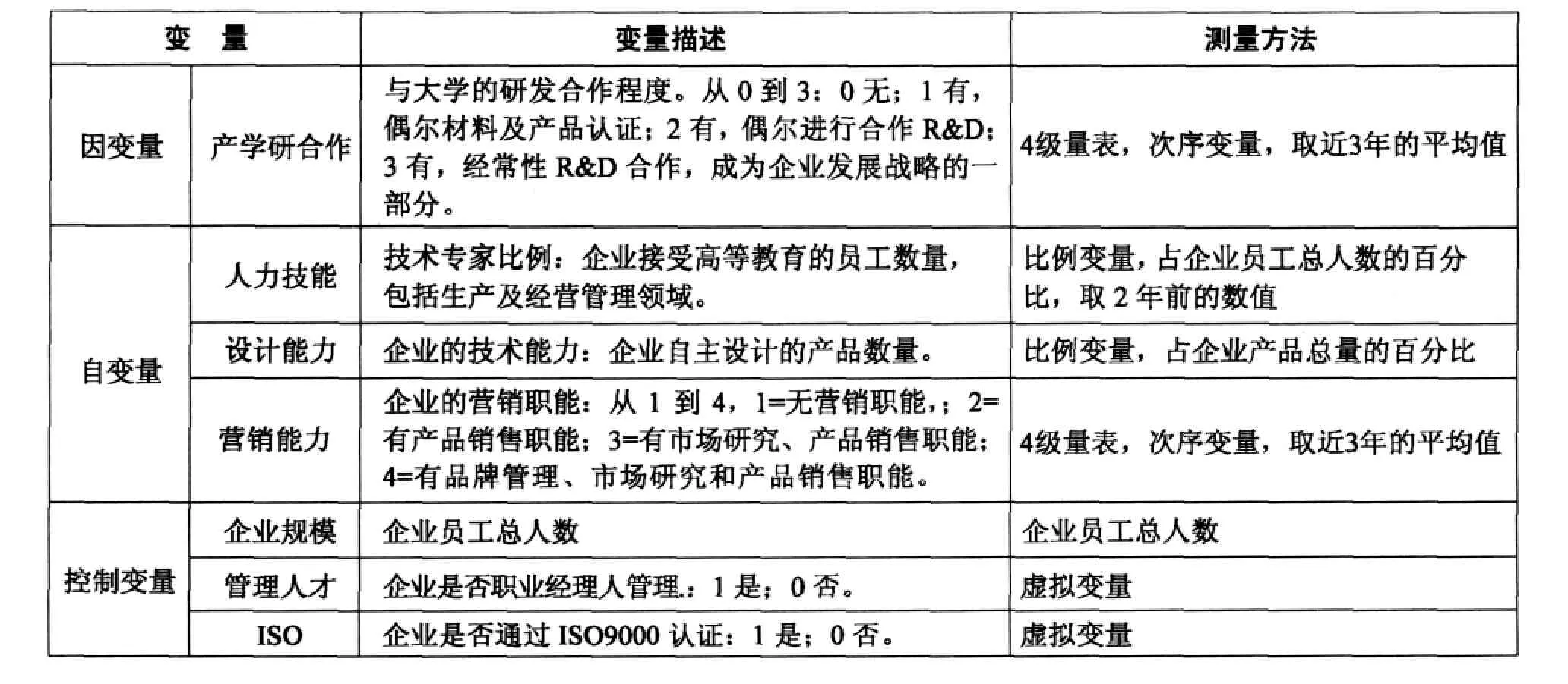

企业的吸收能力会受到企业知识基础、技术能力、人力资源等多种因素的影响,因此对企业吸收能力的评估采用多维度评价方法。根据Lane et al.的吸收能力评价框架[10],结合中低技术产业集群及小企业的特点考虑,以企业的人力技能、设计能力及营销能力来衡量吸收能力。本研究通过逐步回归法确定每个变量的贡献,判断吸收能力变量及控制变量对产学研合作的影响程度。理论模型如下:

其中,CO代表产学研合作程度,H代表人力技能,D代表设计能力,MC代表营销能力,S代表企业规模,M代表管理人才,ISO代表ISO质量标准,C为常数,ε为误差。考虑到企业人力技能属于创新投入范畴,与企业吸收能力形成、创新产出间存在着时滞因素,故取2年前的数值。

对90家企业的吸收能力的变量测量(见表3)。吸收能力通过对人力技能、设计能力和营销能力来衡量。其中,人力技能由前2年企业内受过高等教育的全职员工百分比衡量;设计能力由企业自主设计的产品百分比测量;营销能力变量描述企业营销功能的高低,由1到5的次序变量表示。研究对象基本聚集于低技术产业、研发力量薄弱的小企业,以CO表示企业与大学及其实验室的联系紧密程度;控制变量则包括企业规模、ISO及管理者,企业规模通过企业员工总人数衡量,ISO及管理者通过零一虚拟变量衡量。

3.4 实证结果及分析

经计算得出各测量变量的平均值、标准差以及极值的分析结果(见表4)。

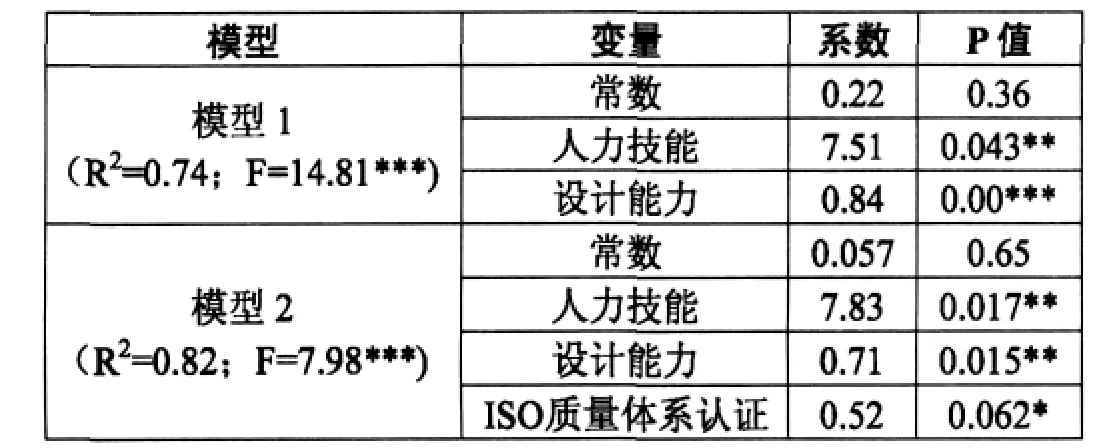

本研究采用模型1和模型2检验吸收能力对产学研合作程度的影响。模型1未包含控制变量,模型2中纳入控制变量。模型估计采用逐步回归法,逐步增加变量,其中验证不显著的变量从模型中消去(见表5)。模型1和模型2的R2分别为0.74和0.82,通过F检验可知,两模型中解释变量对产学研合作程度的解释程度均在p<0.01上达到显著(F值分别为14.81和7.98),表明两模型的拟合度均较好。

由两模型的回归结果可知,吸收能力构成中的人力技能是影响集群企业产学研合作意愿和程度的主要因素(两模型中系数分别为7.51和7.83,均达显著)。梧州人工宝石集群发展中的现实情况是,加工制造企业比例很大,且技术创新能力依然较弱,产学研合作并不普及,成为集群产业竞争力提升的极大障碍,其根源在于企业技术人才比例依然偏低,因此提高企业人力素质是促进深化集群产学研合作需要解决的首要问题。吸收能力构成要素中的设计能力也是影响集群企业产学研合作意愿和程度的重要因素 (两模型中系数分别为0.84和0.71,均达显著)。设计能力是基于知识开发与创造过程中不断学习积累获得的能力,也是技术能力提升的表现,故拥有设计能力的企业更能通过外部资源获取和互动联系改善创新绩效。此外,控制变量中只有ISO与产学研合作程度显著正相关(系数为0.52,达到显著),表明企业越注重管理以及产品服务的创新,其外部合作能力也就越强。

表3 变量描述及测量

表4 描述性统计

表5 回归结果

总之,实证结果显示,集群企业只有具备一定的吸收能力或内部资源,才能更有效地利用集群中学研机构的知识供给。这表明:(1)中低技术集群中,并非所有的企业都可以有效地获取学研机构的知识资源;(2)企业的吸收能力或内部资源存量制约着企业可从学研机构获取的知识类型及规模;(3)中低技术集群中的产学研合作并非仅限于合作研发,还包括人才培训教育及材料和产品鉴定的低级合作形式。因此,研究假设H1和H2均得到了支持。

4 结论及展望

本研究综合三重螺旋模型及企业吸收能力理论,针对以综合性知识为基础的中低技术集群中的产学研合作现象展开研究,探讨了中低技术集群中学研机构对集群区域知识转移的贡献,明确了影响企业与学研机构合作行为的主要影响因素。这不仅将在一定程度上深化对中低技术集群产学研合作创新机制的认识,而且将为促进中低技术集群升级的政策设计提供重要启示。

首先,样本分析表明,中低技术集群中产学研合作是一个包含了复杂联系机制的系统。(1)按照产业链技术水平划分的企业群体与学研机构合作的愿望和合作程度并不相同。技术水平越高的企业合作意愿和合作程度相应越高。(2)技术水平较低的集群加工制作企业更倾向于同产业链上游技术水平较高的设计及设备制造企业合作来获取外部技术支持,并非直接求助于大学实验室;设计及设备制造企业在研发力量不足时倾向于采取与学研机构合作的策略,由此形成了企业紧密联系基础上的复杂的产学研合作过程。(3)大学对集群的影响还表现在对所有集群企业人才及教育培训上的支持作用,加速了集群各创新主体间的知识转移规模及密度,提高了协同创新的效率。(4)中低技术集群中的三螺旋构成中,研发实验室相对大学更被集群企业普遍接受和认同,大学必须借助于与产业结合较为紧密的研发实验室才能更好地为集群技术创新及区域经济发展服务。

其次,实证结论表明,并非所有的集群企业都可以有效地获取和利用学研机构的知识资源,其根源在于基于企业内部资源组合形成的吸收能力制约着企业利用外部知识的选择行为及创新效率。中低技术集群企业创新主要是渐进性创新模式,企业内部知识的逐渐累积过程使得技术创新形成了强大的“路径依赖性”。企业通过其人力资源的投入,并在技术变迁过程中自我积累、强化吸收能力,才能更有效地获取和利用外部知识资源。因此企业会选择与其技术距离较小的组织合作,唯有其技术吸收能力达到一定程度后,才可能将外部学研机构提供的知识资源与自身资源产生协同效应,实现知识创新的良性循环。

从政策角度看,由于中低技术集群中产学研合作并不等同于高新技术集群中的状况,因此政府促进中低技术集群升级的政策举措不能直接复制高新技术集群的成功经验,学研机构作用的发挥应根据集群及企业类型,以产业需求为导向。集群企业人力资源是政府可以帮助企业解决的问题,人力资源瓶颈是许多中低技术企业发展中面临的突出问题,政府应强化学研机构的教育功能,有计划地协助中小企业拟定员工培训的各种措施,或者辅导企业、行业协会等组织设立职业训练机构,来协助企业提升人力素质。

最后,集群企业技术能力的提高(案例中为设计能力获得)方面,政府可以依据企业的产品属性帮助搜寻并提供技术信息,并引导企业注重内部创新能力的积累,这样企业才可能更好地融入区域产学研合作网络中,进而促成技术创新。

当然本研究也存在着不足,研究结论只限于单一集群案例的讨论,未来研究中可考虑集群样本的扩大化,以系统评估学研机构在促进传统中低技术集群创新中的作用,这样的研究意义更大。

[1]Johnson W.H.A..Roles,resources and benefits of intermediate organizations supporting triple helix collaborative R&D:the case of Precarn[J].Technovation,2008,28(8):495-505.

[2]Asheim B.T.,Coenen L..Knowledge bases and regional innovation systems:comparing Nordic clusters[J].Research Policy,2005, 34(1):1173-1190.

[3]Bruneel J.et al..Investigating the factors that diminish the barriers to university-industry collaboration[J].Research Policy, 2010,39(7):858-868.

[4]Fromhold-Eisebith M..How to institutionalize innovative clusters?Comparing explicit top-down and implicit bottom-up approaches[J].Research Policy,2005,34(5):1250-1268.

[5]Zahra S.A.,George G..Absorptive capacity:a review,reconceptualization,and extension[J].Academy of Management Review, 2002,27(2):185-203.

[6]Bougrain F.,Haudeville B..Innovation,collaboration and SMEs internal research capacities[J].Research Policy,2002,31(4): 735-747.

[7]Gudmundson D.et al..Innovation in small businesses:culture and ownership structure do matter[J].Journal of Developmental Entrepreneurship,2003,8(1):1-17.

[8]Hervas-Oliver J.L.et al..External ties and the reduction of knowledge asymmetries among clusters within global value chains: the case of the ceramic tile district of Castellon[J].European Planning Studies,2008,16(4):507-520.

[9]王瑛,陈朝晖.梧州市人工宝石产业集群升级的战略选择:深度融入全球价值链[J].学术论坛,2007,30(12):119-123.

[10]Lane P.J..The reification of absorptive capacity:a critical review and rejuvenation of the construct[J].Academy of Management Review,2006,31(4):833-863.

Firms’Industry-education-research Cooperation Behavior in LMT Cluster

Wang Ying

(1.School of Management,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074,China;2.Dept.of Business Administration,Wuzhou College,Wuzhou 543002,China)

The technological innovational performance of regional cluster has high degree correlation with the fit of governmentindustry-university interactive relationships.Based on the Triple Helix model and firms’absorptive capacity theory,the roles to Low &Middle Technological(LMT)cluster of university&research institutions are discussed,and the factors effecting firms’industryeducation-research cooperation behavior are analyzed.By engaging in an empirical study with a sample of 90 firms in Wuzhou artificial gem industry cluster,the paper shows that industry-education-research cooperation in LMT cluster is a system including complex linkage mechanism;Not all the clustered firms can effectively access and exploit the available external knowledge resources of university&research institutions as their absorptive capacity limit the choice behavior and innovation efficiency of industryeducation-research cooperation.The paper also gives suggestions for the firms’efforts directions to deepen the level of industryeducation-research cooperation,and discusses the reference for government’s cluster policy.

LMT cluster;industry-education-research cooperation;absorptive capacity;Wuzhou artificial gem industry

广西软科学项目“西江经济带产业聚集与流域协调的机制研究与实证分析”(桂财教[2010]191号),梧州学院粤港澳产业转移研究中心项目(桂教科研[2007]20号)。

2010-12-08

王瑛(1968-),女,河北定州人,梧州学院工商管理系教授,华中科技大学管理学院博士生;研究方向:产业集群,知识管理。

F273.1

A

(责任编辑 谭果林)