湖南出土简帛的书法价值初探*

陈松长

(湖南大学岳麓书院,湖南 长沙 410082)

湖南出土简帛的书法价值初探*

陈松长

(湖南大学岳麓书院,湖南 长沙 410082)

湖南是迄今为止国内出土简牍数量最多、时代序列最完整、简帛书体资料最丰富的省份。湖南出土简帛的书法价值主要有:1)展现了战国楚系文字的原始面貌。2)提供了秦汉之际隶变过程中丰富多彩的秦隶书体。3)给隶书的成熟期提供了新的佐证。4)给东汉后期和三国魏晋的书法研究提供了全新的资料。5)给当代书法创作提供了高古生动的临摹范本。

湖南;出土简帛;书法价值

湖南是一块很神奇的土地,这里的三湘四水不仅养育了一代代中华英才,而且也留下了数不清的历史遗存和文化古迹。其中,半个多世纪以来在湖南出土的简帛就是最令世人惊诧的文化遗产之一。

湖南出土的简帛文字可以用几个最来形容,第一是数量最多。单以1996年出土的长沙走马楼吴简来说,其简数就以10万计,就按平均每支简10个字来计算,其文字也上百万。而2002年发现的湘西里耶秦简又是3万余枚,其文字又是几十万,这样大量的文字资料发现,是非常惊人和罕见的。第二是时间跨度最长,时代序列最完整。我们知道,西北出土的主要是西汉、东汉的简牍,湖北出土的主要是楚汉的简牍,而湖南出土的简帛则从战国楚帛书一直到三国吴简、西晋简等。第三是各种简帛书体的资料最丰富。从战国楚文字到秦汉之际的各种隶变字体,再到三国时期的隶、草、行、楷各种书体,可谓应有尽有,美不胜收。

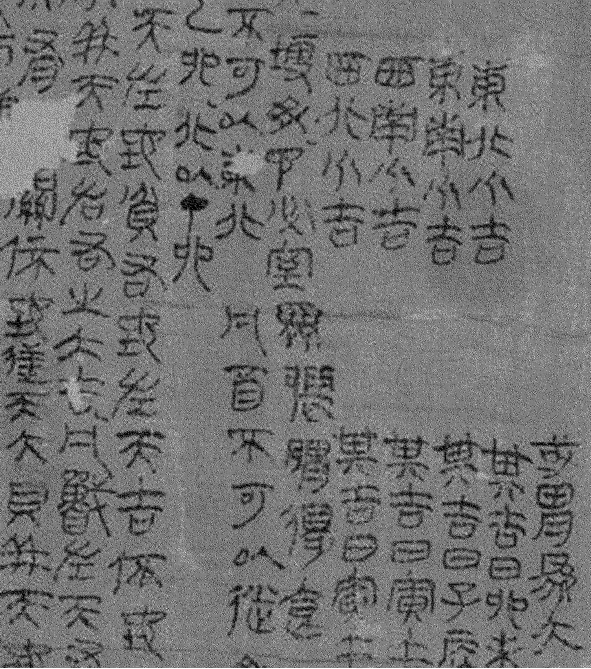

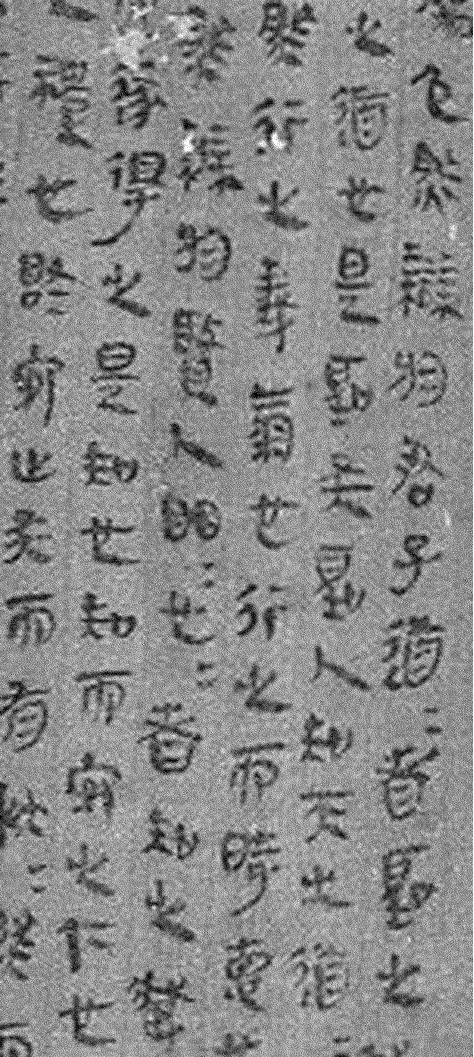

湖南出土的简帛,在上世纪80年代以前,主要集中在长沙地区。早在1942年,长沙子弹库楚墓出土的楚帛书(图1),就以其独特的形制、丰富的内涵和秀婉而特殊的楚系文字而震动学术界和书法界。

图1 长沙子弹库楚帛书摹本局部

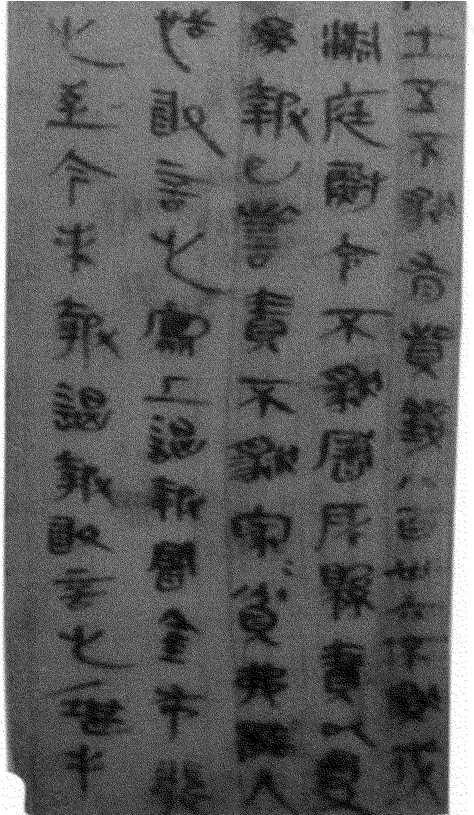

1953年7月,湖南省文物管理委员会主持发掘的长沙仰天湖楚墓中发现了一组较完整的楚简,即仰天湖楚简(图2),尽管这批楚简数量仅为43支,简长20.6~23.1厘米,简宽约1厘米,内容也都是遣策,但其比较完整的形制和清晰可识的楚文字字形则迅速引起了学术界的关注和研究,因为它不仅在字体上印证了楚帛书文字的特殊性,而且这是第一次通过科学考古发现的楚系文字,更具有可信度和权威性。因此,这批材料自1953年公布以来①《文物参考数据》1953年第12期.,一直是上世纪70年代以前出土的最著名的战国楚简的代表之一。

图2 长沙仰天湖楚简摹本局部

1972年,湖南的考古发现因马王堆汉墓的成功发掘而名扬海内外,首先是在马王堆一号墓中出土了312支保存完好的竹简(图3),这批简的内容虽也是遣策,但其形制的完整,墨迹的清晰,都是50年代出土的楚简所不能相比的。紧接着在马王堆三号墓的发掘中,不仅出土了410支遣策,而且还发现了200支竹木医简,共有四种医书,即《十问》(图 4)、《天下至道谈》、《合阴阳》、《杂禁方》,其中《杂禁方》是木简。更令人惊喜的是,还出土了多达10多万字,可分为50余种古文献的汉代帛书,这批简帛的出土,改写了许多学科的历史,对马王堆出土简帛的研究,至今仍是海内外学术界和书法界高度关注和密集研究的热点之一。

图3 马王堆一号墓遣策局部

图4 马王堆医简《十问》局部

进入80年代以后,湖南出土的简牍不再局限于长沙,而是以长沙为中心,在西面的常德、沅陵、湘西,南面的郴州等地都有很重要的发现。

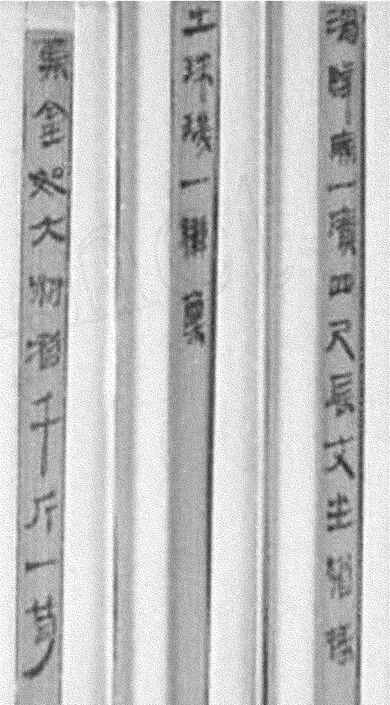

1983年冬,常德德山夕阳坡2号墓出土了两枚楚简(图5),虽然数量极少,但保存完好,字迹清楚,一支简首稍残损,长67.5厘米,另一支完整无损,长68厘米。两简的宽度均为1.1厘米,其所书文字一支为32个字,另一支为24个字,两支简的文字前后相连,是一段完整记载楚王给臣下赏赐岁禄的诏书。

1987年,慈利石板村36号墓又出土了一批楚简,其数量多达一千余枚(已残断成4371片),字数超过2万,经整理者介绍①张春龙《慈利楚简概述》,载《新出简帛研究》,文物出版社,2004年.,这批简的内容多是先秦古籍,可与传世文献对勘的有《国语·吴语》、《逸周书·大武》、《管子》、《司马法》、《宁越子》等诸家。

图5 常德夕阳坡楚简

90年代湖南出土的简牍主要有三批:

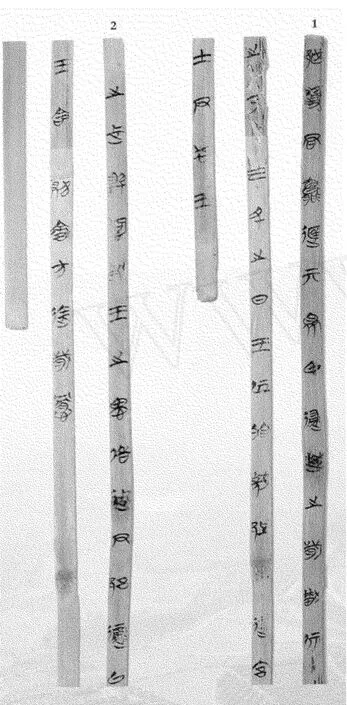

(1)西汉长沙王后“渔阳”墓木楬(图6),其数量多达数十枚,文字上千,内容主要是随葬器物的名称,其中尤以衣物服饰名称居多。

(2)沅陵虎溪山汉墓竹简(图7),发现于该墓的头箱和北边箱中,共有千余枚(片),约3万字。据整理者介绍②郭伟民《虎溪山一号汉墓葬制及出土竹简的初步研究》,载《新出简帛研究》文物出版社,2004年.,这批简的内容大致可分为黄簿、美食方、日书三大类。

(3)长沙走马楼三国吴简(图8),这是上世纪发现简牍数量最多的一次重大发现。这批吴简大致可分为木简、木牍、竹简三大类,其性质属于簿、籍、书、刺、检、楬等类型的文书,其中的“莂”是很有特色的木牍,它单支而言叫“莂”,组合编联起来就成了簿籍账册。这批简牍的内容大部分是各式账本和名册,其他有少量与之相关的呈文、封检、司法文书等。

图6 长沙王后“渔阳”墓木

图7 沅陵虎溪山竹简局部

进入21世纪以来,湖南又连续出土了几批令学术界为之振奋,令世人为之震惊的秦汉乃至三国、西晋简牍。

(1)湘西里耶秦简①张春龙等整理《湘西里耶秦代简牍选释》,载《中国历史文物》2003年第1期.(图9) 2002年5月至6月,在湘西龙山县里耶战国古城中的一号井内出土了秦代简牍36000余枚(有文字的17000余枚),再一次刷新了出土秦简数量和内容的新记录。这批秦简多有明确的纪年,其时间跨度在秦始皇二十五年至秦二世二年之间,其内容主要是县一级的文书档案。

图8 走马楼三国吴简中的名刺简

图10 走马楼汉简局部

(2)长沙走马楼汉简 (图10)2003年11月,在长沙走马楼8号古井内发现了大批汉代竹简,经初步清理和释读②《2003年长沙走马楼西汉简牍重大考古发现》,载《出土文献研究》第七辑。上海古籍出版社,2005年.,发现这是一批西汉武帝时期长沙国的郡县官府文书,内容大多涉及司法案例,反映了汉武帝时期长沙国的历史、职官、郡县、疆域、交通邮驿等诸多方面的内容。

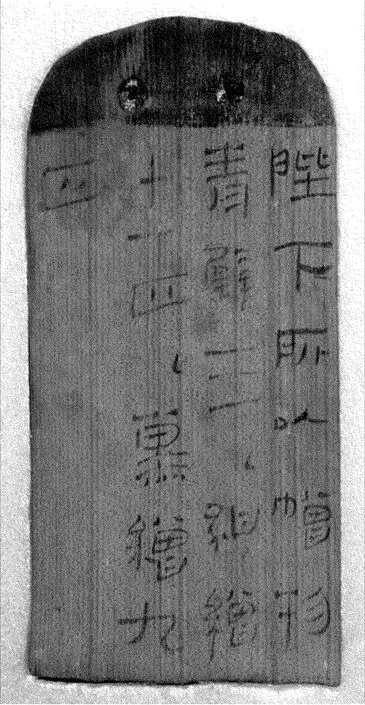

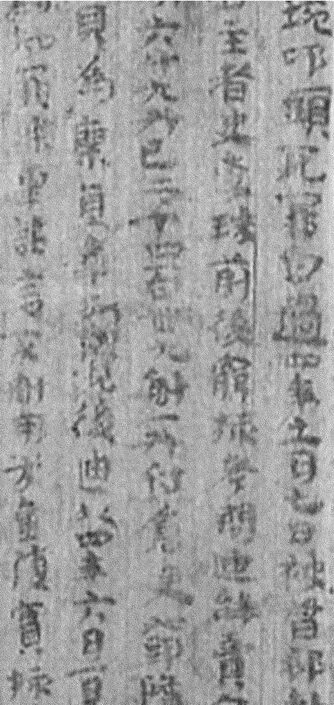

(3)郴州出土的三国、西晋简牍(图11) 2003年12月,在郴州市苏仙桥建筑工地上编号为J4的古井中出土了140枚三国吴简①《湖南郴州苏仙桥J4三国吴简》,载《出土文献研究》第七辑。上海古籍出版社,2005年.,在编号为J10的古井中出土了西晋木牍940多枚,内容多是官府文书。

图11 郴州三国吴简局部

(4)长沙东牌楼汉简②《长沙东牌楼东汉简牍》,文物出版社,2006年.(图12) 2004年4月至6月,在长沙市东牌楼建筑工地第7号古井中,出土了东汉简牍426枚,其中有文字或墨迹的简牍206枚,内容主要是邮亭文书和公私信件等。书写时间在东汉灵帝期间。

湖南出土的大量简帛,不仅给简帛学和学术史的研究提供了丰富而鲜活的研究资料,而且给中国书法史的研究提供了最为形象具体的第一手材料,在很大程度上改变着人们对中国书法演变史的认识,同时,这么多风格各异的简帛书法范本的面世,也给书法爱好者提供了最客观的研究和临摹范本,有力地推动和影响着中国书法创作风格的百花齐放。

湖南出土简帛的书法价值,大致可从以下几个方面展开:

首先,湖南出土的楚简、楚帛书,给书法界提供了战国楚系文字的原始面貌。

图12 长沙东牌楼汉简局部

早在上世纪40年代以前,当时的书家对战国文字的认识可能多停留在传统的有关蝌蚪文介绍的时代,战国文字到底是什么样子,当时的学者多只能从青铜器铭文、三体石经、说文古文和有限的战国玺印文字等材料中去归纳分析其书体特征,尽管也有如王国维等学者卓有见识的将战国古文分为不同的系别,但战国时代墨书的文字究竟如何,谁也不清楚。因此,楚帛书的发现和资料公布,无疑是第一次向世人展示了楚系文字的本来面目。

楚帛书上的文字是楚系文字的代表之一(见图1),从书法角度审视,它与同时期的楚简文字的书写趣味有异曲同工之处,其构形圆小,结体横扁秀俊,用笔圆转劲挺,落笔作重注,特别是横画多取圆弧之态,从而使字形呈扁状而趋于椭圆,其线条多头粗尾细,短促遒劲,收笔多有勾连,完全没有篆书牵引缭绕的意态,倒是颇具古隶的笔意。其字形紧凑,行款整齐,通篇布局疏密有致,具有楚简所不能比拟的章法艺术效果。

长沙仰天湖楚简(见图2)则是通过科学考古发掘出土的第一批比较完整的楚简,尽管其内容都是遣策,内容的研究价值和书体的多样性方面远远比不上后出的湖北郭店楚简和上博藏楚竹书,但其奇诡的书体毕竟是第一次向人们展示了两千多年前楚国人的相对完整的竹简墨书真迹。如果从书体上来品味,那么,它无疑是第一次向世人解说了战国古文之一的楚系文字的基本特征:其结体奇诡,在保存了同时代楚系金文的构形风尚的基础上,纵向取势,起笔粗重,收笔劲挺,线条多两头细、中间粗,笔道之间富有粗细变化,呈现出一种劲秀挺拔,灵动而大气的楚式风格。

其次,湖南出土的简帛资料,给中国书法史的研究提供了秦汉之际隶变过程中的多种风格不同的秦隶书体。

众所周知,秦祚短暂,尽管史书上记载秦始皇轰轰烈烈的推行书同文的制度,但留存下来的秦代书体的遗迹,除残存的泰山、峄山刻石外,可看到的也就仅有秦诏版、秦权上的刻铸铭文而已。同样,西汉初期的文字形态如何,汉字在隶变过程中的具体字样如何,也多不甚清楚。因此,所谓秦隶到底是一种什么面目,一般的书学史著作中大多语焉不详。真正揭开秦汉之际秦隶面纱,展示秦汉之际隶变中的各种书体的时代是在上世纪70年代。而最具典型意义的是1973年出土的马王堆帛书。

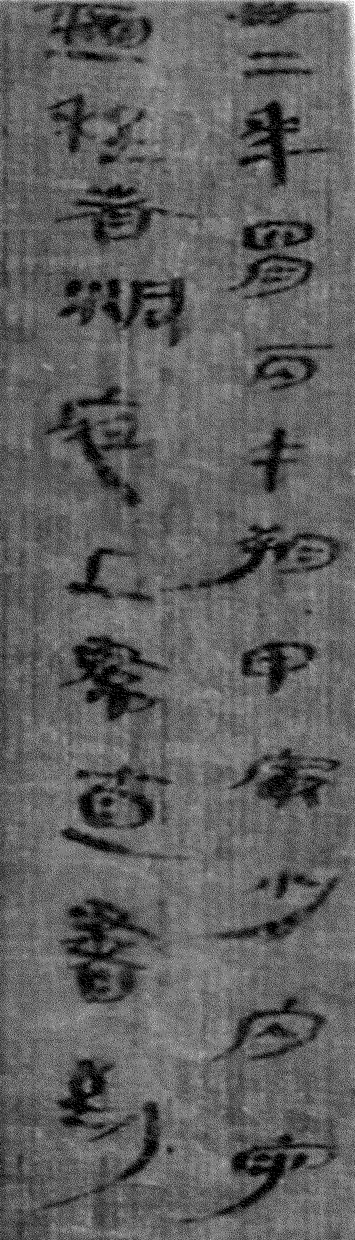

笔者曾经对马王堆帛书各种书体的抄写年代进行具体的分析后指出①陈松长《马王堆帛书艺术》前言,上海书店出版社,1996年.:这些不同的抄本,大致可根据帛书本身所记载的纪年来推断其具体的抄写年代。其中有明确纪年的有抄写在《阴阳五行》甲篇(图13)上的“廿五、廿六年”,也就是秦始皇二十五年和二十六年(即公元前222年和221年)。这是秦始皇统一六国前后所抄写的文献,其字体还基本保存了篆书的结构,但笔道已显然不是以篆引为主,而是大量注入了隶属的笔意,特别是有些偏旁已明显隶化,如“水”字旁就干脆写成了隶书中的三点水旁。因此,我们说这已不是典型的篆书,而是处于隶变初期的秦隶,与这种书体比较接近的帛书抄本中,有以《五十二病方》为代表的马王堆医书共十一种。

图13 帛书《阴阳五行》甲篇局部

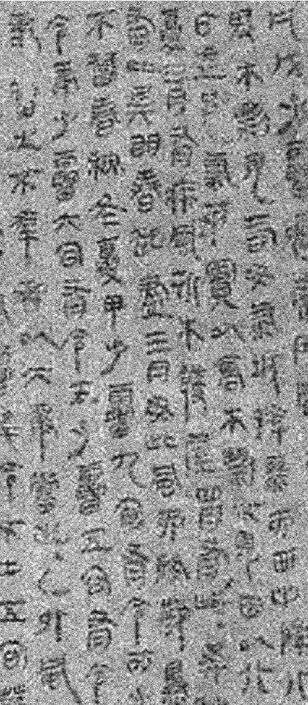

如果说单凭马王堆帛书上的两个纪年来描述秦隶尚嫌单薄的话,那么,2002年在湖南湘西里耶古城出土的大量秦牍,则是在湖北睡虎地秦简、龙岗秦简之后,以异常丰富的资料向世人抖开了秦隶的面纱。里耶秦简中有明确的纪年,即从秦始皇二十五年至秦二世二年,因此,这批简牍可以说是反映秦代书体风格的多样性和丰富性的绝好资料。据已发表的部分资料来看,尽管各位书手所写的书体风格不同,但整体上说明,当时的秦隶正处于一种急剧的变化之中。有的篆隶杂陈,写得舒展奔放,例如有一块“卅四年”木笥牌(图14),长有10厘米,宽则在6~7厘米之间,在这么宽的幅面上,就三行共14个字,且每行字数还不拘多少,故书写起来可以任意挥洒。请看第三行的“已事笥”三字,尽管仍是篆书的笔画和结构,但其收尾的长捺和长撇,则带有较典型的书法意味,这在湖北睡虎地秦简中是看不到的。有的则在篆隶之间写得刚劲朴质,如“廿七年”木牍(图15)上的书体,以方笔为主,用笔方起方收,笔画平正方直,显得刚劲有力。也有的完全用隶书的笔触来书写,写得秀巧而别致,如“卅二年”木牍(图16),其构形取纵势,用笔方起尖收,横画向右下倾斜,形成一种特殊的书写风格。应该说,这批数量众多的秦简墨书,其文字都是较为典型的秦隶,即从小篆向隶书演变过程中的一种古隶体,其字体构造多保留篆书的结构,但用笔较方,笔道劲健,与秦篆的书风一脉相承。乃是解读秦隶特征最值得重视的珍贵资料。

图14 “卅四年”木笥局部

图15 “廿七年”木牍局部

如果说,秦代的书体材料已如此众多的话,那么,西汉初期的隶变材料在湖南出土的简帛资料中更是丰富多彩。诸如汉文帝时期的沅陵虎溪山汉简、汉武帝时期的长沙走马楼汉简等,其中最有代表性的还要数长沙马王堆汉墓出土的帛书和简牍。

马王堆帛书的字体除上述抄写于秦始皇二十五年前后的秦隶外,还有抄写于汉高祖十一年(公元前196年)前后的古隶(图17)和汉文帝三年(公元前177年)前后的汉隶两种。这里所说的古隶,也就是与秦隶极为相近的那种字体,它间于篆隶之间,结构上隶变的痕迹非常明显,在笔划上则点、挑、波、磔并举,在线条的运作中则方圆共享、粗细相间,章法上更是欹斜正侧、参差错落,具有极高的艺术观赏价值。

图16 “卅二”年木牍局部

图17 帛书《刑德》甲编局部

或许是因为抄手的不同,马王堆帛书中的古隶抄本具有各擅胜场的艺术风采,例如《春秋事语》(图18)的古隶字体用笔厚重朴实,横平竖垂,波而不倾,磔而不张,一派雍容大度的古朴气象。至如《战国纵横家书》(图19)则笔道纵横,方圆并举,舒展俊逸,波则内敛,磔则外张,一种雄毅豪放的气势跃动于字里行间。又如《老子》甲本(图20)则取势方正,用笔粗细适意,布字大小合宜,具有一种自然雅稚的墨韵。再如《阴阳五行》乙篇(图21)则用笔秀逸而细劲,谋篇布白更是匠心独运,多次出现两字一行横排书写的帛书片断,俨然一件刻意经营出来的书法作品,有着令人惊叹的艺术魅力。

图18 帛书《春秋事语》局部

图19 帛书《战国纵横家书》局部

从艺术观赏的角度论,马王堆帛书中的古隶抄本是其精华所在,但从抄写的规范和整饬等方面来看,那大批用汉隶(或称为今隶)抄写的帛书则给人们提供了比较工整、比较成熟的隶书范本。这种帛书抄本的字体在构形上已比较规范,用笔已比较有规律,线条已完全失去了篆书圆转的态势,呈现在世人面前的是,其字形呈正方或扁方形,笔画以方折为主,横画方入尖收或蚕头雁尾并用,左波右磔对比强烈,字距行间规整有序,俨然一种谨严、成熟而定型的汉隶字体。这种字体的帛书抄本当以《相马经》(图22)、《五星占》、《老子》乙本、《周易》(图23)等为其代表。

图20 帛书《老子》甲本局部

图21 帛书《阴阳五行》乙篇局部

第三,湖南出土简帛给隶书的成熟期提供了新的佐证。

书法界一般都认为,隶书起源于战国晚期,成熟于西汉晚期,精熟于东汉末期。随着地下资料的不断出土,这种传统的看法都在逐一地进行更正。例如对隶书起源问题的研究,已有不少学者从湖北出土的包山楚简和四川出土的青川木牍来追溯隶书的起源,裘锡圭先生曾经指出:“隶书在战国时代就已基本形成了。”①《文字学概要》,商务印书馆,1988年.而且关于隶书的起源,现在已至少追溯到了春秋末年的山西侯马盟书,常耀华先生曾专门撰写了《开隶变端绪的东周盟书》②载《中日书法史论研讨会论文集》,文物出版社,1994年.一文,明确提出:“东周盟书宜为隶变之滥觞。”他指出,盟书已出现了“前所未有的藏头露尾、有轻有重、有肥有瘦的新型笔划,例如撇、捺笔划的出现,大大简化了篆引缠绕的笔法,改变了笔划的基本走向,由上下运转变成左右舒展,从而使篆书的扭结得以解放,使字势由二维向着四维空间扩张,形成八面来风之势”。由此可见,隶书的起源,保守一点地说,也应定在春秋晚期,即公元前496年前后为宜。

图22 帛书《相马经》局部

隶书发轫于春秋晚期,历经战国时期的不断演进,其隶变的过程,应该说在湖北睡虎地出土的大批秦简的书写时期,已基本上完成了。这也就是说,那以波挑为主要特色的秦隶,已为汉字的隶变作了总结性的工作。马王堆帛书中的古隶抄本,其形态与睡虎地出土的秦隶基本相同,它完全摆脱了篆书的结构方式和用笔规律,以点、挑、波、磔等隶书的基本笔划娴熟地构就一个个横向取势、方正为主的字形,很显然,帛书中的古隶抄本乃是隶变完成阶段的秦隶在秦汉之交的长沙出现的一种范本。

隶变既然在秦代已基本完成,那么隶书的成熟期也就不会晚至西汉末年或东汉晚期。现已有许多学者明确提出:隶书的确立在西汉初年已经开始。③牛克诚《简册体制与隶书的形成》,载《中日书法史论研讨会论文集》,文物出版社,1994年.其实,不仅是隶书的确立,而且是隶书的成熟也在西汉初年就已完成了。这里所说的隶书也就是人们平常所说的今隶,或者叫八分隶书。一般说来,所谓八分隶书的显著特点乃是构形扁方,笔划已具有规律性的波势和挑法,左波右磔对比强烈,字形内敛而外张,构形部件稳定一致。如果我们根据这些特点来检测帛书中的汉隶抄本,那么,谁都会很容易发现,这些八分隶书的主要特征,在帛书中已充分地显示了出来。如以帛书《相马经》(见图22)为例,我们可以很容易地归纳出如下特点:

图23 帛书《周易》局部

1)构形比较规范,结构趋于扁平方正。

2)用笔已很有规律,横画切锋重人,方起尖收,呈蚕头雁尾之态,点、挑、撇、捺已成为构形的主要笔划,并且各以成熟而定型的姿态组构字形。

3)线条以方折为主,长短相聚,粗细相间,已完全没有篆书线条圆转缠绕的态势。

4)章法上则分行布白,整齐有序,或行距推近、字距拉开,或行距较宽、字距较密,均疏密有致,整齐划一。

由此,我们完全可以说,帛书中的隶书抄本,无论是在用笔和结构上,还是在线条的运用和构形的规律性上都是一种已经相当成熟、相当规范化了的八分隶书了,以之与东汉后期的碑刻隶书相比较,也毫不逊色,就是将它与晋唐以后的经抄本相比较,也各占胜场。

第四,湖南出土简牍给东汉后期的书法研究提供了全新的研究资料。

2004年长沙东牌楼建筑工地的古井中出土的汉简上有明确的纪年,其中有建宁、熹平、光和、中平等四个年号,这些都是东汉灵帝在位22年中的年号,因此可以确知,这批简牍都书写于东汉灵帝年间,准确的年代大致是公元186年前后。

这批简的数量虽然不多,但内容也可分为公文(包括封缄、封匣、封检、文书等四类)、私信、杂文书(可分为户籍、名簿、名刺、券书、签牌、杂帐等)和习字简、残简等五类。这批简牍基本上是以官府邮亭文书为主体内容,尽管比较零散,但其对东汉后期公私文书收发的研究还是具有非常重要的价值和意义,而且对了解东汉后期的书法发展状况,对研究汉晋书法的演变,具有填补空白的重大价值。

有学者研究分析后指出①刘涛《长沙东牌楼东汉简牍的书体、书法及书写者》,载《长沙东牌楼东汉简牍》文物出版社,2006年.:东牌楼简牍的书体类型,大致可分为篆书、隶书、草书、行书、正书等五种,其中篆书很少,仅一件,是富有装饰性的鸟篆一类的书体。隶书则可细分为:

1.标准隶书,即波挑分明、结字周正的一种,如“门下功曹史邵弘”简(图24),其结体平正,字形扁平,横笔、捺笔伸展、波挑分明,笔画细劲,如“下”字横画细长,一掠而过,起笔处作“折刀头”状,收笔处不按笔,作平波状。“曹”字长横的收笔则向上方轻轻提笔,状若一挑,富有变化。

图24 “门下功曹史邵弘”简局部

2.装饰性隶书,如“临湘丞掾驿马行”木牍(图25),七个字的排列采用密不透风的排列方式,字与字之间紧紧相叠,将竖画写得粗短,横画写得舒展,而最后的“行”字两笔横向舒展尽边,带有明显的装饰意味。

3.俗笔隶书,即那种波磔翻挑之笔或隐或无,横画收笔自然驻笔,笔画简单化程度比较明显的一种隶书。

草书则有的规矩,有的随意,如“欲见金曹米史勅令来”木简(图26),一共才9个字,一行直下,笔道瘦劲,笔势流畅,其中“欲见”两字结构舒展,而“令来”两字收束自如,“史”、“来”两字的末笔都写作长点,并无章草那样的隶波,可见其时的今草已现

雏形。

图25 “临湘丞掾驿马行”木牍

行书本是俗笔隶书的近亲,东牌楼汉简的行书的大致特征是:省并的连笔较多,结构比较松散,字形纵长,书写比较简率而自由,如“近会闻大夫从尹主簿”木牍(图27)的书迹,笔画瘦劲,横画多顺锋一搨而下,呈前锐后顿之状,而且大多是左低右高的斜势;竖画大多右倾,很少驻笔;撇画劲利,几乎是一律的上顿下锐的直撇,具有比较简率自由的意趣。

图26 “欲见金曹米史勅令来”木简

所谓正书是指横画起笔无蚕头、收笔无燕尾的一种汉隶的俗写体,启功先生认为“它实是后世正书的雏形”,①启功《古代字体论稿》文物出版社,1999年.或称为“新俗体”、“新隶书”,并指出这种“俗体隶书”的写法,“在很大程度上抛弃了收笔时上挑的笔法,同时还接受了草书的一些影响,如较多地使用尖撇等,呈现出由八分向楷书过渡的面貌。”①裘锡圭《文字学概论》,商务印书馆,1988年.如“临湘丞令”两行木牍(图28)就是比较规整的早期正书,其小字两行,用笔沉着,提案分明,结构端正,其中“遇”字之“辶”省为一笔,与刻石中的省简写法完全一样;竖钩犹是平挑,还残存着隶书的笔法。联系传世的钟繇(152-230年)正书来看,《荐季直表》②《中国美术全集·书法篆刻编2·魏晋南北朝书法》,人民美术出版社,1986年18-19页.结体平稳,《贺捷表》③《中国美术全集·书法篆刻编2·魏晋南北朝书法》,人民美术出版社,1986年17页.字势横斜,翻挑之笔显著。此简的书写年代早于锺繇两表,而其书法状态已居于两表之间。由此可见当时的正书已相对比较成熟和流行了。

图27 “近会闻大夫从尹主簿”木牍局部

东牌楼汉简的出土,使人们看到了张芝时代的草书样式,刘德升传授行书之际的行书形态,钟繇青年时代存在的正书雏形,还有不同于当时正规碑刻隶书的种种隶书墨迹。尽管这些墨迹都属于日常书迹,在地域上也仅限于南方的长沙郡,但它也足够说明,桓灵时期即是隶书书法的鼎盛时代,也是草书炽盛的时代,还是行书和正书兴起的时代。因此,借助东牌楼汉简所提供的书法资料,我们可以改变过去那种仅以“汉碑”述说东汉后期书法的单一方式,我们既可以通过简书来展开对当时隶书的研究,又可以推动草、行、正书演变的研究和行书与正书关系的研究,特别是在东汉名家书迹不可复得的情况下,东牌楼汉简书迹的史料价值尤其值得关注和重视。

图28 “临湘丞令”木牍局部

第五,湖南出土的简牍给三国魏晋的书法研究提供了新的资料。

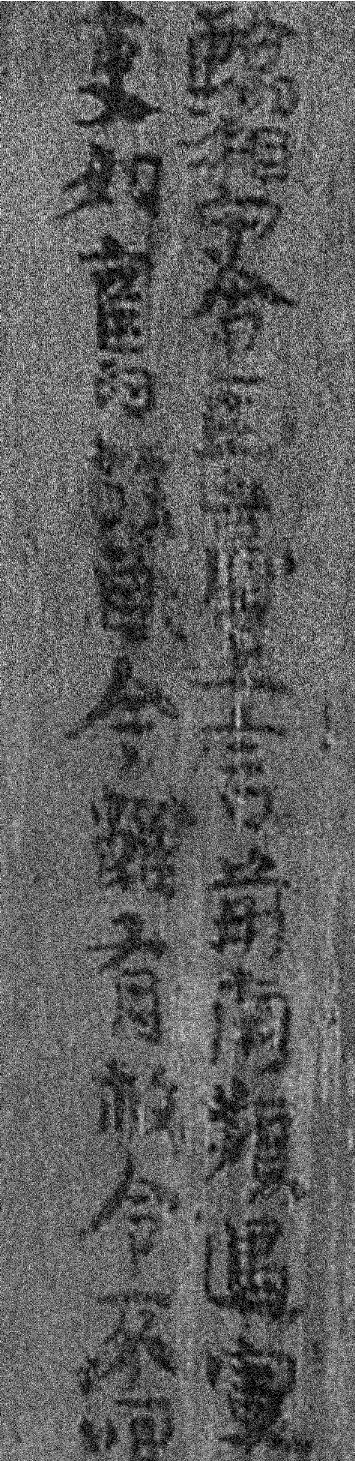

1996年长沙走马楼三国吴简的发现,是20世纪中最重大的发现之一,其十余万枚的巨大数量,比全国各地历年出土的简牍之和还多,堪称是世纪性的惊世大发现。这批简牍的出土,不仅填补了三国历史研究的多项史料空白,不仅对解读三国乃至中古史具有十分重要的价值,而且也给中国书法史上的三国时期的书法研究提供了一大批崭新的简本墨迹。

三国时期虽只有短短的45年,但这个时期的书法大家可是出了不少,如草书大家有卫凯、卫瑾、皇象、贺劭,行书大家有钟繇、胡昭、杜畿、杜恕等,卫恒在《四体书势》中说:“魏初,有钟(繇)、胡(昭)二家为行书法。”张怀瓘的《书断》更对钟繇尤其推崇:“钟繇真书绝世,刚柔备焉,点画之间多有异趣,可谓深无际,古雅有余,秦汉以来,一人而已。”但遗憾的是,这些大家的作品大都没有流传下来,就是相传是钟繇的楷书代表作的《宣示表》、《昨疏还是帖》、《力命表》等都已被确认是王羲之的临摹本,至于皇象的章草亦无一件是传世真品。而传世的三国书迹,如曹魏的《上尊号碑》、《孔羡碑》、《正始石经》都是隶书、而相传为东吴皇象所书的《天发神谶碑》还是篆书体,因此,三国时期的草、行、楷的书法面目究竟如何,三国时期的书法大家到底是怎样用富有表现力的草、行、楷书来取代隶书的实际情况,人们多只能从有限的文献记载中去臆想而已。长沙走马楼三国吴简的出土,终于揭开了尘封千年的三国时期书法演变的真实面目,形象生动地再现了当时的书法风貌。

走马楼三国吴简的书体丰富多样,它以隶、楷为大宗,行、草为其次,同时还间有篆书的痕迹。当然,这种字体的区分,往往又不能截然分开,正如裘锡圭先生指出的那样:“我们所知道的最早的楷书书法家是钟繇,所能看到的最早的楷书是钟繇所写的《宣示表》等帖的临摹本的刻本。《宣示表》等帖的字体显然是脱胎于早期行书的。”①裘锡圭《文字学概要》,商务印书馆,1988年.这也就是说,当时的各种书体,实际上是处于一种相互吸收融合发展的时期,尚没有后世书体定型后那样界限分明。这一点,我们在异常丰富的走马楼三国吴简的书迹中得到了充分的印证。如以楷书为例,那2051枚“吏民田家莂”的大木简就充分地说明了这一点。整体上看,这些木简上的楷书就是在隶变中所形成的楷书。如编号为J22-2500的“潘琬”木牍(图29),虽然其结体已由隶书的扁平趋于方正,汉隶中的蚕头燕尾已大为消隐,代之而起的是撇、钩的笔法,但那改成反捺之后的捺尾还多少带有隶书的韵味。这种带有隶味的楷书,有的抄写于“建安二十五年”,比相传是钟繇所书的《荐季直表》的年代还早二年,但其露锋用笔、笔墨厚实的形态却十分相似,这至少说明,当时的字体楷化已非常成熟和普遍应用了。书学史上都将钟繇奉为“正书之祖”,并认为楷书是由北向南传播的。长沙走马楼三国吴简的出土,足以说明钟繇并不是楷书的创造者,他只是在已经普及流行的基础上对楷书进行了艺术的加工和规范而已,所谓“降及三国,钟繇者乃有《贺捷表》,备尽法度,为正书之祖”,乃是对钟繇集当时楷书之大成的一种客观的记载。

图29 “潘琬”木牍局部

走马楼三国吴简中的行书,也带有隶、草的笔意,如笔画中的波磔之势尚未完全消失,笔画之间多有连笔、牵丝的今草痕迹等,但其结字的自由舒展,线条的流畅连绵,已颇具“风流婉转”的行书韵味。如编号为J22-2617的“私学长沙浏阳谢达”名刺木牍(图30),其文字分三行书写,其笔画的写法和文字的结体,都明显地接近楷书,与裘锡圭先生所认定的早期行书的典型代表作,即时代不晚于东晋初期的署名“济逞”的两封信和署名为“超济”的一封信②裘锡圭《文字学概要》所附插图62、63。商务印书馆,1988年.的文字书写风格完全相同。不仅如此,这件木牍的书写布局也颇具现代行书条幅的书法趣味,其三行字的书写,字与字之间互相呼应,行气贯通,行笔之间笔断意连,一气呵成。特别是第三行的落款,压在左下角的边沿之处,看似漫不经心,但却巧妙的构成了整牍的疏密对比,具有一种不经意的艺术效果。

湖南出土的三国魏晋简牍还有2003年12月在郴州苏仙桥出土的三国吴简(见图11)和西晋木牍,其中的三国吴简可作为走马楼三国吴简书法研究的补充,而西晋木牍据说主要是楷书,尽管目前尚没发表相关的图版资料,但它肯定可作为西晋时期的楷书代表而受到书法界的高度关注。

第六,湖南出土的简帛给书法创作提供了高古而生动的临摹范本。

湖南历年出土的简牍帛书不仅给中国书法史研究,特别是给隶变研究提供了详实而崭新的珍贵资料,而且亦给传统的隶书临摹和创作开辟了一个新的境界,提供了多种可供自由选择和参考的全新范本。

图30 “私学长沙浏阳谢达”名刺木牍

众所周知,在中国书法史上,传统的帖学一直占有重要地位,直到有清一代,随着清代汉学的复兴,随着清代金石学研究的不断深入,才出现了以碑学改良帖学的主张和理论,也只有在这种提倡碑学的旗帜下,汉代的诸种隶书名碑,才得到充分的利用和肯定,以至众多的书法爱好者,都或多或少地在汉代碑拓的海洋中寻求隶书的神韵和意趣。但不无遗憾的是,这种种碑刻,不论其刻工技艺怎样超群拔俗,终不能完全表达当时书写者笔下的韵味,而加上碑拓效果的好坏,更决定了人们很难直接领略和把握汉隶的真实面貌。湖南简帛大量出土,无疑是极大地弥补了这个缺憾。特别是湖南出土的大量帛书和木牍,它们既不是如竹木简那样是单行分书,也不是如碑刻那样经过刻刀的修饰,而是成篇地用墨直接抄写在丝绢和木牍上的各种书体的抄本,它可以让我们从中品味简帛书法的行气、布白和章法,寻觅古人的用笔规律和结构方式,从而免除了过去看碑拓时那种雾里看花、难得其真的烦恼,充分领略法帖那种惟妙惟肖地传达书写者思想情绪的笔墨神韵。或许正因为如此,湖南简帛大量出土以后,迅速得到书法界同行的宝爱、临摹,其研究创作之风气正在日渐形成。可以预见,随着简帛书法艺术研究的不断深入,随着简帛书法艺术爱好者的反复临摹和实践,一种具有高古气象的简牍帛书书法艺术将以其特殊的风格和隽永的文化内涵矗立于中国书法艺术之林。

康有为曾在《广艺舟双楫》中强调,习书法者,需“上通篆分而知其源,中用隶意以厚其气,旁涉行草以得其变,下观诸碑以借其法,流观汉瓦晋砖而得其奇,浸而淫之,酿而酝之,神而明之”,其实,湖南出土的简牍帛书是兼具康氏所言“源、气、变、法、奇”五大要素之艺术瑰宝,凡有志于此者,自可从中领略其无穷的艺术魅力,成就其书法艺术创作的独特风格。

The Discussion about Calligraphic Values of Bamboo Slipsand Silk Books of Hunan Province

CHEN Song-chang

(Yuelu Academy,Hunan University,Changsha 410082,China)

Hunan is the Province w hich has the most bamboo slips and silk books.And they contain different topics and belong to different ancient time.The Calligraphic values of Bam boo Slip s and Silk Books of Hunan Province aremainly as follow s:first,they show the original featuresof Chu’s characters of the Warring States Period.Second,they supp ly usw ith different kindsof Lishu to know more about the p rocessof Lishu’s change between Qin and Han Dynasty;third,they offer us new evidences for Lishu’s maturation period;forth,they give us new materials fo r research about calligraphy of the late Eastern Han Dynasty,Sanguo period and Wei Jin periods;fifth,they are good and vivid copy examp les for modern calligraphy’s creation.

Hunan;bamboo slip s and silk books;calligraphic values

K232

A

1008—1763(2011)02—0014—14

2010-12-16

教育部人文社会科学研究项目:中国简帛书法艺术编年与研究(09YJA 760007)

陈松长(1957—),男,湖南新化人,湖南大学岳麓书院教授.研究方向:出土简帛文献研究.

———楚简制作技艺