顺应视角下的翻译主体

靳振勇

(河南农业大学 外国语学院,郑州 450002)

顺应视角下的翻译主体

靳振勇

(河南农业大学 外国语学院,郑州 450002)

翻译主体在翻译过程中的身份和作用是翻译理论研究的根本问题之一,也是近年来理论界讨论的热点。以维索尔伦的选择顺应观点来重新定义翻译过程,探讨翻译主体问题,分析研究翻译主体的多元性。认为译者的中心地位、其他主体对译者的影响和制约作用最终表现为翻译过程中译者的选择与顺应。

主体多元;译者中心;顺应视角

翻译理论研究的一个根本问题就是描述翻译主体在翻译过程中的身份和作用,然而“传统的翻译研究对译者的主体和主体性问题是十分不重视的”[1]。随着翻译研究的深入和学科的确立,近年来学界更加关注译者问题,如译者的背景、同出版商和编辑的关系、翻译动机等[2]。对译者问题的讨论,突出了翻译的创造性和译者的主体地位,深化了翻译主体性研究。但国内学界目前对翻译主体的界定尚存分歧,有四种不同的观点:一是认为翻译主体是译者;二是认为是原作者与译者;三是认为是译者与读者;四是认为是原作者、译者与读者[3]。对翻译主体的不同理解又引发了主体间性的大讨论,甚至有学者(陈大亮,2005)提出翻译研究正经历主体性到主体间性的转向;杨柳(2005)则从理论间性、话语间性、性别间性、主体间性和文化间性等层面分析翻译“间性”凸现的轨迹,指出翻译文化交际的“间性文化”本质。

翻译是跨语际、跨文化的交际活动,不是由单独某个主体就可以完成的。翻译活动“从本质上说必须是体现为主体间性特征的,而不是一种单一的‘主体-客体’的关系,它是多主体性的,即主体-客体-主体的关系”[1]。由此,我们判断翻译具有主体多元性和译者中心性。本文以维索尔伦的选择顺应观点来重新定义翻译过程,探讨翻译主体问题,分析研究翻译主体的多元性及译者的中心地位。

一、语用顺应论视角下的翻译

语用的“顺应性理论”是维索尔伦于20世纪80年代酝酿、在 1999年出版的 Understanding Pragmatics中提出的。该理论从认知、社会和文化的综合角度观察语言现象及其运用的方式,旨在以语用为切入点来观察各个语言层面上的运用问题。维索尔伦认为语言的使用是“一个连续不断的选择过程,它可以是有意识的或无意识的,也可以是出于语言内部或语言外部的原因”[4]。使用者之所以能够在交际中做出种种恰当的选择,是基于语言的三大特性,即变异性、商讨性和顺应性。而顺应的角度包括语境关系顺应、结构客体顺应、动态顺应和顺应过程特征。

作为一种语用学理论,顺应论探讨的是交际中的语言使用问题,对研究同样是交际活动的翻译具有重大意义。近年来,国内学者从顺应视角对翻译活动及其本质进行了富有意义的研究。曾文雄运用顺应论来解释口译过程的语言使用,认为译者要顺应语境因素、原语的语言结构以及口译的动态过程,策略地选择语言的使用[5]。戈玲玲将翻译视为是译者对原语的语境、语言结构之间做出的动态顺应过程;而动态顺应的译文语言选择在考虑时间、语境、语言结构等因素的同时,还要反映交际者的意识程度,反映作者的真实意图[6]。宋志平认为,翻译是一个不断选择和顺应的过程。其选择体现在对当译文本、文化立场、文本意义、文本意义再表达及信息加工等方面。顺应性的译语选择具有跨语言、跨文化特征,受到文本内、外诸多因素的影响,如译文读者的时间环境、审美心理、接受性等。他将顺应性翻译过程描述为:解读原语文本、选择意义;对所选意义用目的语表述时表达策略和技巧的选择;明确翻译目的,选择顺应的对象或层面;选择相应的策略技巧,实现相应的顺应。因此,他认为语用顺应模式下的译文取舍要综合考虑翻译的目的、顺应内容以及方法手段的选择等各因素之间的动态平衡,可以说是翻译过程的综观[7]。

但是,将顺应论应用到翻译理论研究时不能够将相关术语照搬照抄过来就完事了;尤其是在语境关系顺应方面,翻译中的语境关系不仅包括译者(相当于顺应论中的说话人与听话人之和)、心理过程、物质过程和社会过程;还包括原作者、委托人(出资方与出版社)、译审和读者等其他主体性因素,即翻译过程中的“多元主体”。其中,译者是一个很特殊的翻译主体,具有双重身份,既是原文信息的接受者又是译文文本的创造者。翻译过程是以译者为中心的,译者具有主导性,但并不具有无视其他主体的凌驾性。其他主体对译者又有一定的作用,会影响到译者的翻译策略、方法等各种选择行为。多元主体及其对译者的影响,是本文要关注的主要问题。

二、重新定义“翻译过程”

翻译活动,从选择文本(自选或接受委托人指定的文本)开始翻译到翻译的完成、审订、最终出版,是一个异常复杂的过程。其中涉及的因素很多,且不少因素是交织在一起的,对翻译行为起着综合的影响作用[3]。翻译活动具有跨语言、跨文化特征,受到文本内外诸多因素的影响,比单语交际复杂得多。

顺应翻译理论视翻译为一个不断做出选择的过程,而该过程又具有多种选择组合的性质,作出选择就是为了顺应多层次、多维度的翻译目的,从而更好地实现翻译的功能。翻译不仅要顺应宏观上的社会、历史、文化、民族等语境因素,微观上的语篇、文体、风格等语言因素,还要顺应翻译中的各种主体因素,包括原作者、委托人、译审和读者等。由于跨文化交际差异的客观存在以及各因素之间的相互作用,译者不可能做到绝对地、全方位地顺应,而必须作出一定的选择,进行灵活动态地顺应性翻译。那么,翻译过程可定义为:翻译是一个译者在跨文化、跨语言的历史语境中不断做出语言选择,有意识或无意识地,以实现多位顺应的动态交际过程。

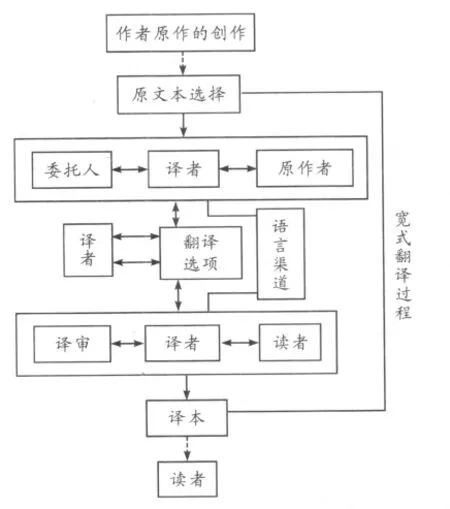

一般来说,传统研究将翻译过程表述为理解与表达两个阶段,但是这种划分更多地反映了传统研究的局限性,即将翻译视为一种简单的语言转换活动,未能将翻译放置在一个超越文本语言转换层面的更广阔的空间加以考察。由此我们提出翻译过程的“宽式范畴”和“窄式范畴”两个概念。前者包括后者,可以细分为文本选材、窄式翻译过程和审订三个阶段(如图1所示);后者是传统的理解与再表达的过程。其中,选材和审订两个阶段可以视为宽式翻译过程的“副过程”(或“次级过程”)。翻译过程的三个阶段在实际过程中是相互关联、相互交织的,将其划分为三个阶段只是为了便于讨论。

图1 宽式翻译过程

三、顺应翻译过程中的“主体多元”与“译者中心”

从翻译过程的“宽式范畴”来看,译者并不是孤立的,整个过程涉及诸多主体因素,如作者、读者、委托人、译审等,他们虽不是“翻译过程的操作者”,实际上也都“不直接参与具体的翻译活动”,但是他们对译者的翻译选择会起到“一定的制约作用”[8]。在这个意义上,我们可以把译者视为“狭义的翻译主体”,而把作者、译者与读者当作“广义的翻译主体”[3]。考察翻译活动,讨论翻译的本质,特别是文学翻译活动,就不能不关注主体多元性及其相互关系。

许钧指出翻译活动各主体是“以对方存在为前提的一种共在的自我”。在翻译过程中,各主体因素都有着“其相对独立但又相互作用的地位,形成一个各种因素起着相互制约作用的活跃的活动场”。在这个活动场中,主体因素之间展开积极的对话,而译者处于“最中心的位置”,起着“最积极的作用”[3]。一方面,译者要作为读者去阅读、理解作者及其创作的作品;另一方面,他又要作为阐释者,通过语言的转换,让作者创作的作品脱胎换骨,在另一种语言中获得新生,以译作的形式去面对新的读者,开创新的阅读与阐释空间。

长期以来,人们对作者、译者与读者之间关系的认识基本上都基于一种“规范性”的要求,即处于特殊地位的译者应该如何面对作者与读者。这是天真而理想化色彩浓重的翻译观[3]。金圣华(2002:15)曾说过“翻译的过程是得与失的量度,过与不足的平衡”,这都有赖于译者的取舍选择。在翻译过程中,译者还必须考虑委托人的目的、译审的建议,其他主体对译者的影响和制约作用最终表现为翻译过程中译者的选择与顺应,译者无疑是整个活动的中心,整个翻译过程的神经中枢。

下面我们从翻译过程的三个阶段具体分析译者与其他主体因素的相互作用,以及译者是如何选择以实现最大程度的顺应的。

(一)文本选材阶段

任何一次翻译活动都是从文本的选择开始的;但在不同时代,文本选择的主体以及其作用并不一样。在古代社会,由于制度不完善以及客观条件的限制,翻译的主体因素不可能像今天这样复杂,同时涵盖原作者、委托人、译者、译审和读者众多因素(但这并不是说当时不存在这些主体,只是很可能不同时具备)。在现代社会,客观条件的限制可以说已不复存在,任何国家、语言、人物写的书都可能成为翻译的对象,但这种选择仍不是任意的。

翻译活动是一种社会行为。译者处于一定的社会背景之中,这样翻译活动的社会性就凸显出来。福柯认为人文科学本身是权力和知识结合的产物,翻译活动也不例外,“自始至终都是一种权力话语所操纵与控制的活动。”[1]出资方或出版商决定了要选择哪些作家与流派的作品来翻译,决定发行范围,甚至是译者的遴选。而这种选择又是由经济的(如畅销书的翻译)、政治的(如外事翻译)、艺术的(如经典作品的翻译)因素决定的。1954年第一届全国文学翻译工作会议的报告中,茅盾明确提出“文学翻译必须在党和政府的领导下由主管机关和各有关方面统一拟定计划、组织力量、有方法、有步骤地来进行”[1]。翻译选材只有在“本土文化对这类作品有内在需要,并认为源语文化的标准可以作为模范”时,才能得到本土文化的认可并得到大规模的译介。

王佐良在谈到中国翻译家的传统的时候,曾将其归纳为三大特点,第一条就是说中国的翻译家有高度的使命感,为了国家民族的需要不辞辛苦地去找重要的书来译。这一方面说明了历史语境对翻译家的选择译书的影响,另一方面也说明了译者自身的动机[9]。国外亦是如此。韦努蒂在The Scandals of Translation一书中曾举出了二战后美国翻译界的一个例子:Giovanni Guareschi的讽刺共产主义的喜剧小说经过英语翻译成为了畅销长达二十多年的作品,这“很大程度上归功于小说的反共主题”。而实际上决定翻译这部小说的是翻译的资助方美国政府和出版商等主体因素[10]。

(二)翻译阶段

翻译阶段是整个翻译过程的核心阶段。译者在理解和表达的过程中,其主体性得到了最大的发挥,可以选择理解和重新表达的文化立场、选择文本的意义、对原文的模糊信息进行定位创造[11]。文学文本不是以概念的形式诉诸读者的理性,而是以意象、情感的形式诉诸读者的直觉。而译者再通过联想、想象等方式将这种直觉导向再创造,从而充分体现读者和译者的主观能动性[12]。关于译者的中心地位问题,正如胡庚申所指出的,译者在“原文-译者-译文”三元关系中从地理位置上看处于中心地位;他既是原作的接受者,又是译作的创造者。从主体因素来看,原作者、委托人、译审和读者等都“会对翻译选择起到一定的制约作用”[8]。在这个过程中,译者通过发挥本身具有的知识结构、文化背景、社会经历和审美能力等主体因素,在翻译的过程作出选择和顺应决策,主导整个翻译活动[13]。

上述为译者主体性权力的体现,但是,翻译过程的主体多元性要求我们不能忽视其他主体的制约作用。译者的“权力”是有一定的限度的,受到多方面主体因素的限制。如,译者在理解原文的过程中往往会将原作者纳入到自己的考虑范围之内,他会设身处地地以原作者的身份来理解原文,以期望彻底地吃透原文精神[14]。在译者表达的过程中,他又会考虑到译文读者的反应,因为这种反应可能会影响到译本的销售量、经济效应、社会效益等,而这些又是译者必须对委托人所担负的责任。

在翻译活动中,读者的期待与要求始终是译者所考虑的一个重要因素。在评价严复的翻译时,王佐良指出“严复的译文确实很好,但他有他心目中的读者对象,也就是当时的士大夫,关心大局的上层知识分子,想要通过所译的书使他们能够接受资本主义的思想。所以他介绍的都是大书,从政治经济学,一直到自然科学如《天演论》”。所以为了吸引士大夫们的注意,严复的翻译语言策略就是选择“汉以前字法句法”。“但是今天我们就不能用他的译本了,很多人都念不懂。所以要重新翻译,不能只看原作者意图或译者的意图,不能只管少数批评家满意不满意,也要看读者接受的情况”[9]。

原作者和译文读者是不直接参与翻译活动的,是“隐形的”;他们主要是通过译者的心理认知、反思而起作用的。某种意义上,原作者的间接作用是译者对原作者的一种伦理受制的表现;而读者的作用是译者对翻译工作本身意义的重视和对出版社的经济利益的考虑。译者的作用可用“众谋独断,详虑力行”来概括。因此,译者的翻译活动其实就是在各种因素(包括客体文本,作为语境的社会、心理、物质世界,译者、原作者、委托人和读者等主体)之间寻求一种顺应的平衡点,而这种努力最终通过译者自己的选择来实现。

(三)审订阶段

审订阶段主要是编辑和译审的工作,是对翻译过程中译者的各种选择取舍是否满足出版方的要求作出评估。当然,也包括对一些译者疏忽而造成的错误进行纠正和补正。张南峰在谈到自己翻译《王尔德喜剧选》的经历时说,由于自己的翻译策略并不符合中国的主流观念,出版社请来的英文教授对其评语是“错漏百出”,差点导致译文无法出版[15]。这一过程无疑又是译者和出版方协商、妥协的过程,再次印证了译者的活动是一个顺应的过程。

四、结语

随着翻译历史的不断发展,人们对翻译本质的认识也不断加深,而对翻译主体的思考,则是随着人们对译者的身份、地位和作用问题的研究逐渐深入的。把握作者、译者与读者之间的关系,对认识翻译的创造性具有不可忽视的作用。要探索作者、译者与读者之间的关系、揭示译作的真正价值,仅仅从语言转换层面去研究是远远不够的,还要注意文化交流过程中的一些重要问题[3]。

顺应视角下的主体研究在肯定译者在整个翻译过程中的中心地位的同时,也承认译者权力的限度和其他主体的制约。更广泛地来说,这种限度来源于客体、主体和语境三个方面。语境和翻译的关系问题历来是译界讨论的热点和焦点,而“对翻译主体的系统研究在国内只是刚刚起步”[16]。作为主体研究的一种探索,本文从语用学顺应理论的角度来透视翻译过程中的主体多元性,指出译者在翻译过程中虽受到客观的社会、心理、物质环境因素和译者自己、原作者、委托人和读者等主体因素的制约,仍旧在翻译过程占据中心地位。

余光中曾将翻译比作婚姻,是一种两相妥协的艺术[17]。面对翻译活动中可能出现的各种矛盾,译者不应甘做“忠实的仆人”,而应积极主动地协调各种因素,化解矛盾。译者在翻译活动中应由被动而走向主动,由消极的服从走向积极的参与,由“照模照样”的“复制”,走向赋予原作以新生的再创造,这样才能产生优秀的翻译作品。

[1]吕俊,候向群.英汉翻译教程[M].上海:上海外语教育出版社,2001.

[2]Williams J,Chesterman A.The Map:A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2004.

[3]许钧.翻译论[M].武汉:湖北教育出版社,2003.

[4]Verschueren J.Understanding Pragmatics[M].Beijing:Foreign Language Teaching & Research Press,2000.

[5]曾文雄.口译的语用流利性[J].中国科技翻译,2002(4):22-24.

[6]戈玲玲.顺应理论对翻译研究的启示[J].外语学刊,2002(3):7-11.

[7]宋志平.翻译:选择与顺应[J].中国翻译,2004(2):19-23.

[8]胡庚申.从“译者主体”到“译者中心”[J].中国翻译,2004(3):10-16.

[9]王佐良.翻译:思考与试笔[M].北京:外语教学与研究出版社,1989.

[10]Venuti L.The Scandals of Translation[M].London and New York:Routledge,1998.

[11]陈友勋.翻译中处理意义的研究方法探析[J].重庆文理学院学报:社会科学版,2010(6).

[12]郑北琼.从哲学解释学视角认识解释理解中的多样性[J].重庆理工大学学报:社会科学,2010(6).

[13]蔡例利,申连云.翻译主体的命运[J].重庆理工大学学报:社会科学,2010(3).

[14]黄元军,安东阳.翻译视域下的林纾现象[J].重庆邮电大学学报:社会科学版,2010(2).

[15]张南峰.中西译学批评[M].北京:清华大学出版社,2004.

[16]袁莉.关于翻译主体研究的构想[C]//张柏然,许钧.面向21世纪的译学研究.北京:商务印书馆,2002.

[17]余光中.余光中谈翻译[M].中国对外翻译出版公司,2002.

Translation Subjects from Theoretic Perspective of Adaptation

JIN Zhen-yong

(School of Foreign Language,Henan Agriculture University,Zhengzhou 450002,China)

The identity and roles of translating subjects is a fundamental question of theoretical studies,and has aroused heated discussion in the last few years.Drawing from Verschueren’s theory of linguistic adaptation,the paper redefined translating process and pointed out the existing plural-subjectivity.Other subjects have their influence on the translator,directly or indirectly,but the translator makes the final choice that indicates his central role in the process of translating.

subject plurality;translator-centeredness;adaptation

H059

A

1674-8425(2011)09-0094-05

2011-03-02

河南省教育厅人文社会科学研究项目“王椒升及其翻译作品研究”(项目编号2011-ZX-410)的阶段性研究成果之一。

靳振勇(1982—),男,硕士,讲师,研究方向:翻译理论、典籍翻译、翻译教学。

(责任编辑 王烈琦)