中国情景下企业伦理行为的消费者响应研究

邓新明,田志龙,刘国华,陈 璐

(1.武汉大学经济与管理学院,武汉 湖北,430072;2.华中科技大学管理学院,武汉湖北,430074;3.上海外国语大学 国际工商管理学院,上海,200083)

中国情景下企业伦理行为的消费者响应研究

邓新明1,田志龙2,刘国华3,陈 璐1

(1.武汉大学经济与管理学院,武汉 湖北,430072;2.华中科技大学管理学院,武汉湖北,430074;3.上海外国语大学 国际工商管理学院,上海,200083)

本文运用深度访谈法,分析消费者是如何响应企业的伦理行为,以及形成不同消费者伦理响应结果的深层次影响因素。研究结果发现,中国情景下消费者对企业伦理活动的响应可归结为5种类别,即抵制、质疑、无所谓、赞赏与支持响应;消费者对企业伦理行为响应的影响因素主要包括消费者伦理意识、消费者伦理认知努力、伦理感知性公平、企业伦理动因推断、消费者规范理性,以及消费者CSR-CA信念。进一步,本文发展了一个消费者伦理响应的一般性框架,旨在对消费者伦理响应的影响过程与机制进行深刻的描述。最后,本文提出了相关的重要结论,并就企业如何刺激消费者支持伦理行为,并鼓励他们将其转化为真正积极的购买行为提供了一些重要建议。

企业伦理行为;消费者伦理响应;伦理消费;中国情景

一、引言

近些年来,一类特殊的消费者细分市场受到关注,他们通常被称为“伦理型或良知型消费者”[1-3]。因为他们越来越愿意考虑其私人消费行为的社会伦理影响,并试图通过自己的购买行为带来社会改变[4]。比如消费者对“血汗工厂”的抵制;对公平贸易运动的支持等。购物已经成为与伦理或道德有关的决策过程,而来自消费者的伦理需求作为一种重要的市场力量,直接对企业的经营与决策产生影响[1]。然而,一直以来,理论界关于企业以一种“对社会负责任”的方式来实施营销活动所产生的价值仍然存在着较大的争议[5-6]。大部分学者都持这样一个观点,认为成为一个“良知型”企业必然会吸引消费者购买你的产品;而企业的“无良”或非伦理行为一定将引发消费者对公司产品的抵制[7]。比如Murray和Vogel(1997)研究发现,当消费者获知一家企业为履行社会伦理责任付出努力的信息后,更愿意购买该企业的产品[8];Mohr和 Webb(2005)的研究显示,企业负责任的行为正向影响消费者对企业的评价与购买意向,较低的企业伦理水平会大大削弱消费者的购买意向[9]。

然而,在现实中,消费者对企业伦理活动/行为的响应真的就如此简单与直接吗?果真如此的话,为什么有的企业从事了伦理活动,但却会引来消费者的一片“谩骂”?比如我国2008年的汶川地震,一些大型企业(如万科、戴尔等)因为捐款金额太少,受到了社会公众的强烈批评与谴责;为什么有的消费者在实际的购物过程中,对企业所从事过的伦理活动会“无动于衷”呢?有相当一部分消费者表达了他们愿意做出伦理购买的意向,但现实是伦理责任在他们的购买决策过程中并不是最重要的标准,他们主要关注的是经济因素,比如价格、质量、品牌与购物便利性等[10];现实社会确实存在伦理承诺型消费者,但这种伦理消费意愿一定会转化为实际的伦理购买行为吗?比如Roberts(1996)与Simon(1995)等学者的研究显示,尽管消费者具有伦理责任感,但是只有20%的消费者在过去一年中真正做出过伦理购买[11-12];又比如英国零售商们发现了“30:3现象”,即30%的消费者称在其决定购买时都曾考虑过人权、动物福利,以及环境保护问题,但实际销售数据却显示仅有3%的消费者言行一致[12]。以上问题充分说明有关消费者的伦理响应问题研究还处在一个起步阶段,还需要进一步扩展其研究范围,并深化它的研究内容。本文试图在这一方面做出重要贡献,重点考察消费者是否真正关注企业的营销伦理问题,他们到底是如何评价与响应企业伦理行为的?现实中是否存在不同伦理响应类型的消费者?企业伦理活动对不同消费者是否具有不同的意义?形成消费者不同响应结果背后的深层次原因是什么?以上问题都是本文试图研究的关键问题。企业只有了解了这些事实,才能在开展企业伦理营销活动中更有主动性,并能更有针对性地实施伦理营销战略。

本文的内容结构安排如下:首先,回顾了企业伦理营销领域的相关研究,以及它与消费者态度与伦理购买行为之间的关联性;其次,运用半结构式深度访谈法,深入探讨消费者关于企业伦理营销活动/行为的观点与评价,并揭示不同消费者伦理响应背后的深层次复杂因素以及做出不同响应结果的消费者特征,从而为本文的研究提供实证支持,并发展出一个消费者伦理响应的一般性框架;最后,本文将提出相关的重要结论,并提供一些重要建议,即企业如何刺激消费者支持伦理行为,并鼓励他们将其转化为真正积极的购买行为。

二、相关文献综述

(一)企业营销伦理研究

消费不仅是经济现象,也是伦理文化现象[2]。消费过程中的消费方式、消费质量、消费标准和消费发展方向等无不渗透着伦理道德问题[13]。消费者在获取、使用和处置商品的行为中存在一个构成整体所必要的伦理组成部分。但是,尽管有关企业营销伦理议题的理论文献已发展的相当丰富,可是从文献回顾看,多数研究都集中在卖方伦理方面,而从消费者(买方)的角度出发探讨企业营销伦理议题的研究却相对匮乏[14]。比如Murphy和Laczniak(1981)对营销伦理的文献进行回顾后发现,营销伦理的研究主要是从其相关的商业或营销背景下来检验伦理的,仅有5%是从消费者背景出发的[15]。尽管很早就有学者注意到伦理型消费者的存在,但研究比较零散、而且不够系统。比如Stone(1954)对124位百货公司女性购物者进行深度访谈,分析其购物倾向,结果就发现其中一类消费者属于伦理型,即在购物时以伦理因素为主导[16]。但是由于最初这类消费者为数不多,所以并未引起普遍重视。而近些年来,市场营销实践中消费者对伦理因素的关注及其对消费者行为的影响,引起了很多营销学者的兴趣,并促进了消费者伦理研究的发展。正如AIKhatib(2005)所持的观点,消费者是商业活动中的主要参与者,如果在企业营销伦理的研究中不考虑消费者的观点,对营销伦理的了解将不够完整[17]。

然而,在过去40到50年间的研究中,仍然没有关于企业伦理营销的确切定义。其中一个关键的原因主要在于,很难决定在企业的利益相关者中,哪一类利益相关主体的利益被视为首要的;而且当不同利益主体之间存在利益冲突时,谁应该做最后的决断。比如Haddow(2001)的一项研究发现政府与企业之间的冲突表现主要在于,政府经常站在伦理立场希望消费者能够购买到实惠的产品[18];但是企业的定价政策主要考虑的却是其它利益相关主体的利益,比如股东、雇员等。在这种情况下我们如何来决定谁是“最重要”的利益相关者呢?实质上,关于伦理营销的利益相关者问题,对于那些试图做出清晰伦理判断的人而言是一个非常复杂的影响因素。我们很难去做出一种一致性的伦理判断,旨在获取一种公平的结果;或者避免损害所有利益相关主体的利益。

因此,在部分学者的研究中,比如 Gaski(1999)就曾质疑过营销伦理的有效性,但是仍然认为对于企业而言,持续性地追求伦理责任的行为是势在必行的[19]。因此,很多企业试图建立一种可接受的伦理手册与实践原则[20-21],比如立法在提高消费者对于企业营销伦理行为预期方面起了一定的作用;同时管制也有助于推动整个社会从20世纪60年代的“货物出门,概不退换(caveat emptor)”的“伦理缺失”时代发展到一个伦理营销的新时期[20]。很明显,企业伦理营销已经成为营销领域的一个非常重要的研究分支[20]。事实上,大部分跨国公司已经发布了一些伦理行为准则,旨在对更伦理商业行为的承诺(比如Levi Strauss,the Body Shop等)。然而,理论界与实务界却均发现了一个重大的“伦理缺口”,即消费者所期望的和企业所提供的伦理水平之间的差距[7]。但是,如果消费者所期望的企业伦理营销行为真正发生时,就一定会正面支持与奖励提供伦理行为的企业或组织吗?消费者就一定会基于伦理考量而去购买“良知型”企业生产的产品吗?假定消费者将会被吸引去购买伦理型产品,但现实中是否有足够的证据去证明这一点呢?以上问题均是现有文献没有做出回答的,而这恰恰是本文的主要研究内容。

(二)企业营销伦理与消费者响应

实质上,正如前所述,尽管大部分学者都关注了营销伦理的研究,但是基于消费者视角来研究营销伦理议题的还比较鲜见[21]。尽管消费者是营销交换过程中的关键利益相关者,但只有少部分的研究专注于理解消费者伦理,以及与之相关的实际购买行为[21]。一些研究者指出,消费者是评价企业营销行为是否符合伦理规范并抵制营销伦理失范行为的重要市场力量,除了“用钞票投票”起到择优排劣的作用外,还可以组成“压力集团”,促进相关法律的制定和运用法律维权[22]。从这个角度看,企业营销活动是否符合伦理价值观,理应得到作为商业活动主体之一的消费者的认可。所以,企业在制定伦理营销决策时,应该充分考虑消费者对企业伦理活动/行为的总体评价。但是迄今为止,关于企业伦理营销行为与消费者响应之间关联性研究还未有定论。

一系列的消费者调查为企业伦理营销行为的开展提供了支持。由Ross等(1992)进行的研究表明,企业社会责任活动可以导致消费者对企业、企业的产品以及非盈利事业的合意态度[23]。同样发现,在评估他们购买选择时,消费者超越了产品本身的性质而考察公司的背景、态度与行为[24]。而且,Strahilevitz和Meyers(1998)研究发现,消费者不但对社会责任产品感兴趣,而且在某些前提条件下,大多数消费者宁愿选择捐赠而非降价[25]。Sen、Bhattacharya(2001)与 Endacott(2004)等学者也均发现积极关注并参与公益、环保等事项的企业会使消费者对产品质量感知做出有益评价,从而获得更多的消费者信任[26][27]。

然而,并非所有的消费者调查都支持企业的伦理营销活动。比如Sen等(2001)的一项研究发现当企业披露正面的社会责任信息时,消费者对产品质量的评价更低[26]。这一消费者对企业社会责任“漠视”现象的存在,可能来源于消费者对企业“伪善”行为的厌恶,他们对企业是否真心行使社会责任行为持怀疑态度。比如 Mohr、Webb(2005)发现有一半的被调查者认为企业参与社会责任是出于自身利益,而另外一半被调查者认为企业至少有一些利他的动机[9]。Smith、Stodghill(1994)的研究发现,58%的受访者认为伦理营销行为仅仅是“企业为了改善自身形象的表演”。可能是由于社会责任是一种营销战略而非慈善事业,所以有人批评它是在利用慈善事业[28]。正如罗鑫(2004)、周延风等(2007)等的研究,发现大部分消费者认为企业的善事具有商业目的,从而导致消费者规避消费具有“伪善”行为企业的产品[29]。

实质上,尽管理论界关于消费者伦理响应议题的研究已经比较丰富了,但仍然存在以下不足:第一,大部分研究仍然是基于生产者视角来探讨消费者的伦理响应问题。事实上,对企业伦理议题越来越多的关注引出了一个非常有趣的问题,即虽然推动公司的伦理责任行为已经变的越来越重要,但是对于消费者而言,真的也如此重要吗?也就是说,这种对企业伦理行为的关注真的在市场上可以发挥作用吗?正如Thompson(1995)的观点,关于营销伦理的知识已经越来丰富了,主要是因为很多学者做过的实证研究[30]。然而,大部分研究只是分析了生产者本身的伦理判断,而忽视了消费者对于伦理事项的考虑。本文研究的目的就是考察基于消费者视角的公司伦理行为,即企业以伦理方式实施营销战略/行为真的对消费者来说很重要吗?公司的伦理行为将会影响到消费者购买行为吗?

第二,以上学者在研究消费者伦理响应问题时,只是片面地强调消费者的伦理响应结果,而没有具体区分不同的消费者响应类型,以及这些做出不同响应的消费者细分群体具有什么样的特征。这一问题其实很重要,企业只有了解了这一点,才能在开展企业伦理营销活动中更有主动性,并能更有针对性地实施伦理营销战略;

第三,相关研究并没有深入剖析消费者伦理响应背后的深层次影响因素。比如Ellen,Webb和Mohr(2006)试图基于伦理营销的归因视角探讨消费者伦理响应问题,认为如果消费者认为企业的社会责任活动是战略导向与价值导向时,会对该活动持积极的态度;反之,如果消费者认为企业是从自身利益的角度或者利益相关者的角度出发进行伦理营销的,则会对该活动及主办企业产生消极态度[31]。Creyer、Ross(1997)基于社会期望理论探讨了消费者预期对其伦理响应的影响,认为消费者可能针对特定企业期望特定的伦理水平,如果伦理的可感知水平没有满足或超过预期,则不满意就会产生[32]。但以上研究将响应的结果仅仅局限于情感或态度层面,而没有涉及到行为层面;其次将影响因素只是片面地归结于某一方面,比如消费者的伦理动因推断;或消费者社会期望等。事实上,我们的研究发现消费者的伦理响应受到一系列因素的综合影响,因此有必要发展一个消费者伦理响应的综合性框架,旨在对消费者伦理响应的影响过程与机制进行更深刻的描述。这正是本文试图努力的一个方向。

三、研究方法

(一)数据收集与样本

本文主要采取半结构式深度访谈法来进行研究,旨在识别与描述消费者对企业伦理行为的响应以及可能影响消费者响应的具体因素。我们之所以采用这一方法,是因为它可以深入到事实内部[33],进而揭示出影响每一个受访者响应组织行为的深层次复杂因素[34]。这一方法促使被访者用他们自己的语言告诉我们,对于他们而言什么是重要的;而不是响应我们所期望的什么是重要的。

每一次访谈的时间控制在30分钟到1个小时左右,整个访谈的时间在2009年9月中旬到2010年的1月初完成。我们主要遵循渐进式的访谈进程,从一般性问题到特定性的问题,由浅入深[34]。我们在对于一般意义上的企业伦理议题(比如劳工保护、企业公益、慈善捐款等)进行讨论之后,要求他们列举出一些企业伦理活动的具体实例(比如万科的赈灾捐款、农夫山泉的“一分钱,一瓶水”活动等),旨在了解受访者对于更特定的企业伦理实践问题的评价与看法;然后,我们又问他们为什么会形成这种看法,并要求列举出实质性的理由。在访谈中,我们特别关注影响每一位被访者做出这种评价背后的深层次原因,我们尽力捕捉每一位受访者的思维过程,即他们对于公司涉入伦理活动的行为是如何看待的。我们相信这种方法可以使我们推测到底什么因素在受访者的判断中是最重要的。虽然这种结构可能会鼓励部分受访者对于企业的伦理行为给予更多的思考,但是我们相信访谈是在受访者能够做出充分的主观判断条件下进行的,受访者不会被引导要么夸大,要么淡化他们对于企业伦理活动/行为的反应。

我们在开始数据收集之前进行了一项预研究(主要采访了六位受访者),旨在完善初始的访谈提纲,因为在进行正式的访谈之前,我们必须对每一问题所起的实际作用进行评估,进而对其进行更进一步的修正。我们的访谈目的主要在于:其一是要识别出受访者具体的伦理响应态度类别;其二是深入发掘出消费者为什么会做出不同的响应,其背后的深层次推动或影响因素是什么?我们总共安排了9名访谈员执行这个项目,他们均来自武汉某重点高校经济与管理学院的企业管理专业,包括3名博士生;3名硕士生;3名本科生。访谈分成三个小组同时进行,每一组包括1名博士性、1名硕士生与1名本科生,其中博士生负责提问;硕士生负责录音并补充提问;本科生负责记录。因为考虑到我们并不认识受访者而且是以匿名的方式进行访谈,访谈人员要求受访者花一定的时间参与访谈有一定的困难,为了降低被拒的概率,我们给每位受访者提供了大约30—40元左右等值的小礼品。

因为本研究是一种探索性研究,为了确保抽样受访者的变异性(variation),我们主要运用两种方法来实现这一目标:选择多样化的访问地点与建立一种资格要求机制。首先,我们不能将访问地点仅仅限制在一些非常熟悉的地方,比如大学校园等,我们专门对地点的选择进行了考究,为了确保愿意接受访谈样本分布的多样化,我们的被访谈地点主要来自于大学校园、公园、餐馆、书店、超市、商场、写字楼等;另外,我们还在城市与近郊地区选择不同的地点,包括武汉市周边的黄石、鄂州、黄冈、襄樊等地区;第二,每一次访谈后,我们会要求受访者完成一份人口统计调查问卷,旨在跟踪受访者的年龄、性别、社会经济地位与教育程度等指标,如果某些指标在比例上出现了不均衡,则重新建立随后访谈的资格标准。比如,当我们已经访谈了30位年龄在20岁以下的受访者时,我们会要求访谈员去选择面像上看起来至少在20岁以上的人作为受访对象。

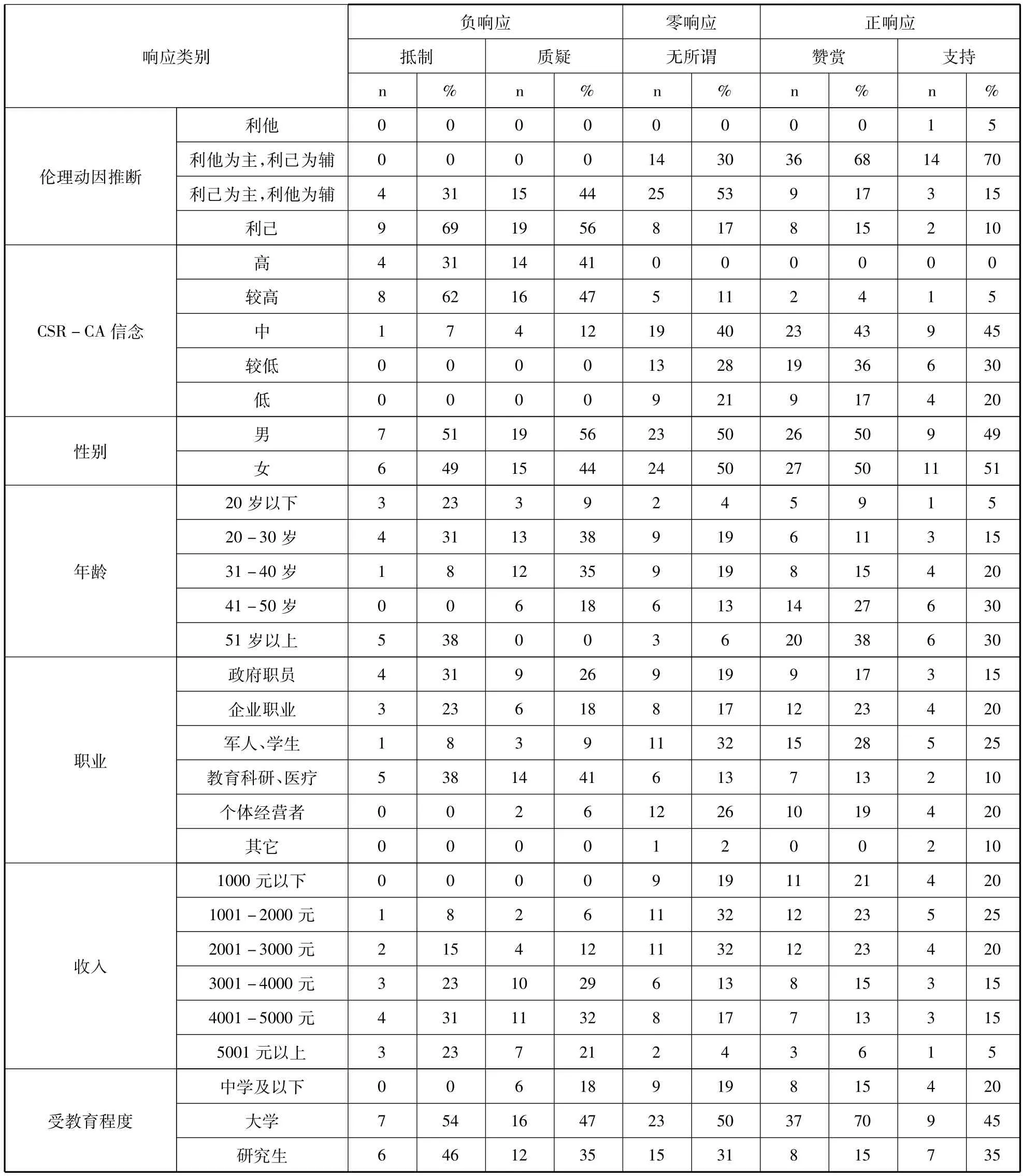

最后,我们总共访谈了173位受访者,在征得对方同意的情况下进行了录音,然后对这些录音材料进行了转录整理。其中有4位受访者因为在访谈中接听了多次手机,从而影响了访谈效果;另外有2位受访者在访谈过程中,因为临时有事要处理从而提前结束了访谈。因此,最后的有效受访者为167位,具体的样本分布特征如表1所示。

表1 被访问消费者的构成分布

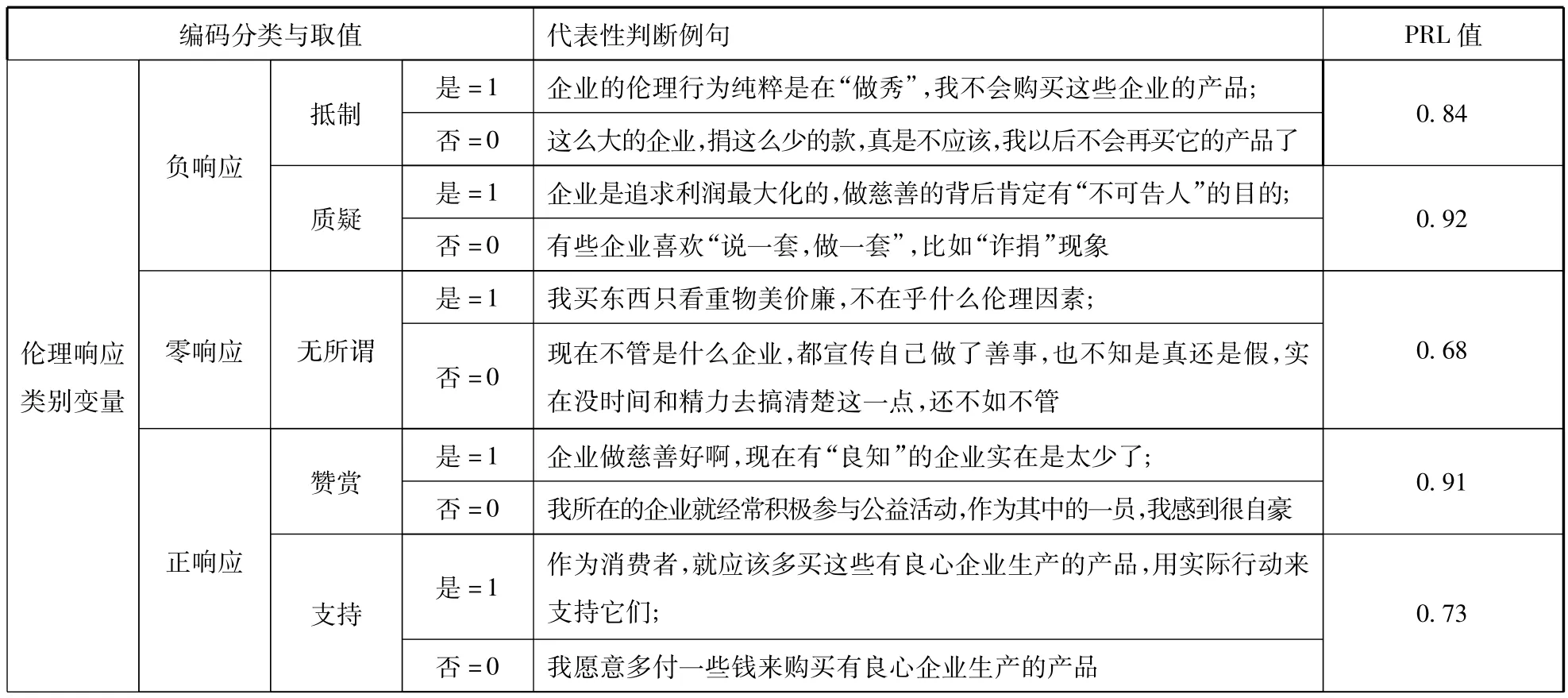

表2 数据编码变量分类、取值、代表性例句与PRL值

(二)数据分析与编码

我们将访谈数据转录成文本格式后用典型的内容分析法对其进行编码[35]。我们执行了两个步骤的工作:第一,针对所有受访者的访谈材料进行整体性分析,并结合我们前期的文献积累,识别出具体的消费者伦理响应的类别变量及其影响因素变量(详见表2);第二,针对每一名受访者的访谈材料进行深度的个案分析,旨在对第一阶段所识别出的变量进行编码。我们将6名助手(即参与访谈的3名博士生和3名硕士生)分成3个编码小组,每一组对每一份访谈记录独立地进行编码,然后对三组的编码结果进行比较。当两个条件被满足时,则针对每个变量的编码工作就算完成:第一,所有受访者均可以被编码到一个具体的响应组别中;(2)平均编码者间的一致性(inter-coder agreement)必须达到一个合理的水平。我们的目标是编码者间一致性程度要达到70%。事实上,除了2个变量以外,其它变量均达到了这个水平(见表2)。Rust和 Cooil(1994)认为如果 PRL(proportional reduction in loss)水平在0.70或高于0.70都是可以接受的[36]。我们的PRL可信度值在0.73与0.92之间。同时,为了进一步提高编码的有效性,当编码者之间出现不同意见或分歧时,我们主要通过集体讨论的方式来决定最终的编码。

续表

四、研究结果

(一)消费者伦理响应的类别

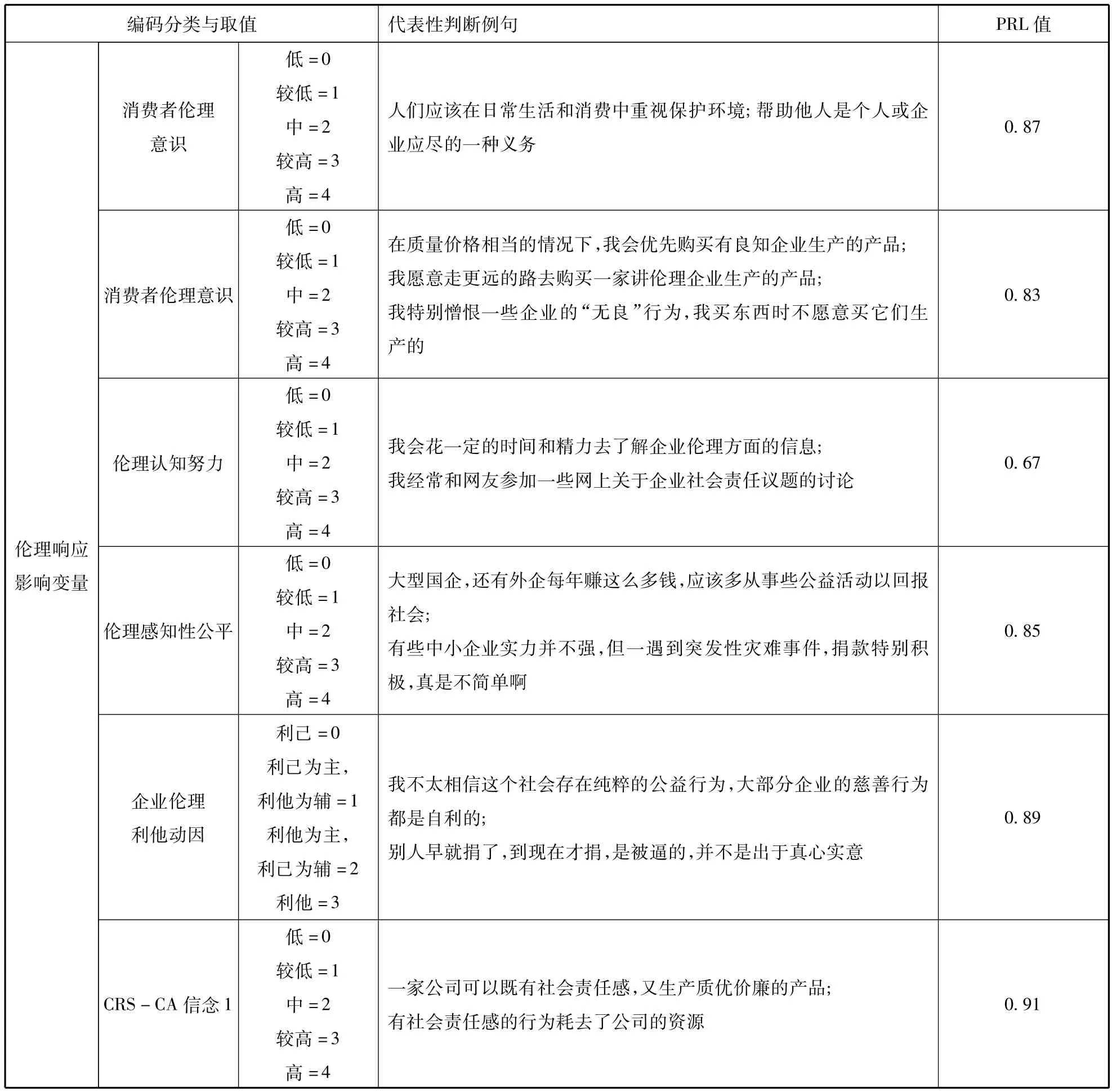

正如表2所示,我们最终基于消费者对企业伦理行为的响应态度与评价结果而将其归类于三个大的消费者组别中,即负响应组(包括抵制、质疑)、零响应组(持无所谓观点)、正响应组(包括赞赏与支持)。图1结果表明,在我们访谈的167名受访者中,有近28%左右的消费者会对企业的伦理营销行为做出负面响应,其中有8%的消费者会抵制购买;20%的消费者对企业的伦理行为/活动产生质疑。这一结果完全出乎我们的预期,因为很多学者均认为努力成为一个“良知型”企业必然会提升公司与产品的形象,进而会吸引消费者购买你的产品;而企业的“无良”或非伦理行为一定将引发消费者对公司产品的负面评价与抵制[8][30]。然而,事实却并非如此简单与直接。这二组中的消费者似乎“天生”就不信任企业的伦理活动,他们对企业伦理行为的响应主要处于公开的不信任到质疑行为的公平性。比较有代表性的观点主要有:第一,质疑企业的从事伦理活动的动机。比如有消费者认为企业都是追求利润最大化的,做慈善肯定是抱有“不可告人”的商业目的,甚至于有消费者认为企业是在利用社会责任行为“营销”自己;第二,认为企业是“不务正业”。持这种观点的受访者大部分来自于企业,认为企业在员工待遇没有改善的情况下,积极参与所谓的慈善行为是在“沽名钓誉”。同时还有消费者认为企业把资源用于有社会责任感的行为是以牺牲产品改善为代价的;第三,感觉有些企业的伦理行为缺乏公平性。比如有的消费者认为在一些突发性灾难事件面前,比如2008年的汶川地震后有一些大企业捐款的数量太少、反应太慢,没有起到表率作用;第四,认为企业有可能会滥用伦理行为影响消费者购买高价产品、次品。比如国内一些商场经常搞一些打折促销活动,承诺销售收入的一定比例捐给慈善事业,但参与活动的促销产品都明显地抬高了价。

图1 响应类别编码变量的频数分布

因此,我们的研究结果表明,在一定程度上,消费者在购物过程中会表现出一种“伦理缺失”。而一直以来,企业之所以有动力去积极实践伦理行为,正是因为他们认为有关他们讲伦理的信息会影响产品的销售与消费者对企业形象的认可[37]。这一点似乎很明显,对于一些经常做出非伦理行为的公司而言,消费者对于伦理型公司将持更正面的态度评价。但是,现实情况是企业的伦理信息可能会被扭曲[23],因为一些研究表明,关于伦理与非伦理行为的信息对消费者态度具有非对称性的影响,比如好事不出门,坏事传千里[38]。我们可以预期消费者有可能去惩罚企业的非伦理行为,但是并不总是会去奖励伦理行为。因此,本文的结果在一定程度上表明具有伦理心态的消费者并不必然总是会进行伦理型消费。

表3、表4的结果旨在帮助我们识别这一组别消费者所具备的相关特质,发现该类别消费者的伦理意识较强,购物时所表现出来的规范理性特征较明显,同时投入的伦理认知性努力也较多。另外,在人口统计学特征方面,表明这类消费者受教育程度和收入水平均比较高,职业主要以政府机关、教育科研人员为主。我们给出的理由有可能是因为在中国,政府公务员与高校科研工作者通常和较高的受教育水平与收入联系在一起,他们相对追逐更高的产品质量与生活品质,也更关注社会的可持续性发展,这使他们愿意投入一定程度的伦理认知努力去促进企业社会责任事业的发展。

下面我们来考察一下持无所谓观点的消费者类别情况。结果表明这一类消费者数量所占比例达到28%。实质上,这一组消费者对于企业而言是非常关键的,因为它们既有可能转向负响应组中,也有可能转化到正响应消费者组别中。在访谈中我们发现比较有代表性的论点主要有:第一,消费者购物时主要关注经济因素,比如价格、质量、品牌与购物便利性等,而不是很在乎伦理因素。因此,本文认为只有在不增加消费者进行伦理消费的额外成本(比如加价、购物的不便利性与质量损失等)情况下,这类消费者才有可能进行伦理型购买。更确切地说,这一类消费者并不是不在乎伦理,而是因为相对于伦理因素而言,他们可能更在乎的是价格、质量和顾客价值等经济因素[10][39];第二,企业所资助的伦理事项并不是消费者所关注的。正如 Boulstridge和 Carrigan(2000)的观点,消费者所表现出来的对公司活动感兴趣的程度主要取决于这些活动是否会直接影响他们[10]。如果企业的伦理行为对消费者将产生显著的正面影响,则他们将对企业的伦理行动产生兴趣并会采取行动。事实上,某些消费者从来都不会去关注对他们并不会产生直接影响的伦理事项。这一“沮丧”的现实是很多非伦理行为仍然可以被企业不断的实施下去,因为它们对消费者的购买行为不会产生任何的负面影响或冲击。因此,如果一家企业希望提高自己的伦理定位与形象,并进而刺激消费者正面的购买行为,则必须高度关注与企业目标市场相关的伦理事项,甚至所涉及的伦理事项不能和目标消费者的价值观相冲突[39];第三,消费者认为伦理型产品与非伦理型产品不好识别。有些消费者直言不讳,根本就没有时间去考虑他们购买行为中的伦理问题,因为他们经常都是很匆忙地在逛超市或商场。正如Titus和Bradford(1996)认为时间压力与信息重负可能实际上削弱了消费者做出关于产品质量准确判断的能力[40]。Dickson和 Sawyer(1990)认为在现实中可能存在着太多的错误信息,而不是正确的信息来打动消费者去进行伦理性的购买决策[41]。Dickson和Wilkie(1985)发现消费者在购物过程中只会少量地使用与产品相关联的一些信息,比如消费者报告与使用手册[42]。企业也许有必要将伦理信息在众多眼花缭乱的信息中针对消费者重新进行更清晰的“定位”,而不只是去创造一种增加消费者对信息识别的负担或成本。另外,市场上供应的越来越多的日趋同质性的竞争性产品增加了消费者在购物过程中可能必须做出的品牌与产品特质比较的努力[40]。消费者必须做出一定程度的放弃,进而更多地专注于少量的却是重要的产品特质,比如价格或服务,从而忽视了产品的伦理因素。

事实上,从人口统计学特征来看,这一组的消费者以20岁以下的年轻人居多,而且消费者规范理性最低(见表3、表4),表明年轻的消费者可能具有不同的伦理观念与视角,因为年轻人购物时更看重产品的品牌、形象、时尚感等经济因素。实质上,这一结论是很直观的,对于这一类群体的消费者而言,作为年轻、时尚与青春活力象征的品牌(比如Nike,Gap等)的重要性更甚于伦理因素。因此,我们认为年轻的消费者有时会呈现出一种“选择性伦理”特征,因为某类产品(比如服装等)品牌形象的重要性超过了伦理标准的影响。除非企业的产品在关注伦理特质的同时,还可以保持时尚的地位与感觉,否则消费者是不会积极进行伦理性购买的。

最后,关于持正响应观点的消费者,我们发现其数量所占比例为44%,这一结果表明企业的伦理活动在一定程度上会影响产品的销售与消费者对企业形象的认可[37]。在这一类消费者团体中比较有代表性的观点主要有:第一,认为企业既可以生产高质量产品,又可以讲社会责任;第二,与负响应组别的消费者持不同的感知性公平观点,这一部分消费者认为企业只要参与了慈善事业,比如捐款,不管多少,都是一种对社会负责任的行为;第三,依从动机。有些消费者认为,身边的网友、同事、邻居都在进行伦理消费,我如果不这样做,他们会看低我;第四,消费者伦理意识。部分消费者持这样的观点,大家通过正面支持企业的伦理行为可以推动社会责任事业的可持续性发展,因此伦理消费也是一种义务。但是,图2的结果表明在这44%消费者中,真正会为了响应企业伦理活动而做出购买行为的消费者比例只为12%,有将近32%的消费者只是持赞赏态度,表达了一定的购买意向,但并不必然做出实际的购买行为来支持企业的伦理活动。这一结果表明在伦理消费决策中,存在着显著的“态度—行为缺口”现象。这正如Boulstridge和Carrigan(2000)的观点,消费者虽然非常关注企业的伦理行为,但是他们并不必然会购买伦理型企业的产品[10]。事实上,Roberts(1996)与Simon(1995)已经清楚地认识到了这种“态度—行为缺口”问题,尽管消费者具有社会责任感,但是只有20%的消费者在过去一年中真正地购买过某些产品[11-12]。似乎更有趣的问题是,尽管消费者表达了他们愿意做出伦理购买决策,但现实是社会责任在他们的购买决策过程中并不是最重要的标准[10]。

因此,本文所发现的“态度—行为缺口”现象表明,虽然我们正在面对日益成熟的消费者,但这种成熟或理性并不一定会必然转化为正当或伦理的购买实践。Sproles等(1978)认为有效的决策制定要求消费者被充分告知相关的信息[43]。也许问题是,尽管他们在某种程度上被告知了伦理事项或信息,但是并没有被充分告知。媒体一直被视为消费者获知信息的一条有效管道,公司可能有必要对于其社会责任行为信息进行更广泛的传播;同时,也有必要识别出不同公司不同的伦理立场。如果公司将规避被视为与同行业内其它非伦理企业是一伙的话,则有必要提出一个公司伦理标准,进而去创造一个更健康的商业与品牌形象,从而促使消费者更加认同与支持公司的社会责任。

这一类消费者所具备的特质如下:消费者伦理意识最强、规范理性特征最明显,而且他们所感知到的伦理公平程度最高,但是所投入的伦理认知努力并不高。同时,这一类消费者认为企业主要是以利他;或利他为主,利己为辅的动机来从事伦理活动的。正如前述的观点,这一类消费者认为企业只要参与了慈善事业,不管程度如何,都代表企业的一种进步与社会责任感。从人口统计学特征来看,发现该组消费者主要以40岁以上的中老年人居多、受教育程度较高,这一部分人似乎对企业保持一种更开明和理性的心态,认为不应当让以自愿为原则的慈善行为转变为逼迫捐款的“伪慈善”,履行社会责任不应该成为优秀企业的负担,更不能影响他们的竞争力。比如2008年汶川地震发生的当天,万科集团捐款200万。万科当年的净利超过48亿,“200万不足净利万分之四”,从而遭到部分社会公众的严重质疑,但即使如此,仍有很多消费者“力挺”万科,对万科行为表示理解。

表3 不同伦理响应类别的消费者特征情况

续表

(二)消费者伦理响应的影响因素

通过对所有访谈数据的分析,以及基于相关的文献积累,我们主要识别出了6个可以编码的消费者伦理响应的影响因素变量(如表2所示的编码分类情况)①在对影响因素变量进行编码的过程中,当我们不能将一名受访者编码到一个具体的变量,或者当一个问题没有提出或没有被回答时,我们就不将这名受访者纳入到这一变量的分析中去。,大部分变量均采用五级Linkert量表法,编码取值分别为“低=0”、“比较低=1”、“中=2”、“比较高 =3”到“高 =4”;其中“企业伦理利他动因”变量的分类为四级,取值为“利己=0”、“利己为主,利他为辅=1”、“利他为主,利己为辅=2、利他=3”。具体情况如下:

消费者伦理意识。Muncy和Vitell(1992)等学者认为消费者越来越愿意考虑其私人消费行为的社会伦理影响,并试图通过自己的购买行为带来社会改变[4]。因为消费者所接触的信息越来越多,所受的教育程度也越来越高,对消费者权益与产品伦理诉求的意识则越来越强[44]。我们的访谈结果也表明消费者伦理意识是影响其伦理响应的一个重要因素。表4结果说明,消费者伦理意识变量在正响应组中的影响程度最高,均值为3.1918,而且标准离差也最小,只有0.3927,表明消费者在该因素上没有明显的差异。这一结果符合Forte和Lamont(1998)等学者的观点,他们认为消费者正越来越基于企业的社会作用而做出购买行为[52];同时 Creyer和 Ross(1997)也发现,如果消费者能预期到公司的伦理行为,则他们愿意付出更高的价格去购买该公司的产品以作为对其伦理行为的奖励[32]。但结果真得如此乐观吗?进一步,我们发现消费者伦理意识在负响应组中的均值接近正响应组,为2.9787。这一结果似乎表明,尽管我们正在面对日益成熟的消费者,但这种成熟或理性并不一定会必然转化为正当或伦理的购买实践。因此,“消费者成熟”并不能保证消费者一定会参与伦理购买实践[40]。

消费者规范理性。一直以来,学者们认为经济力量(比如产品质量、价格、购物便利性等)是消费者购买行为决策中最主要的驱动因素[45]。但是随着消费者越来越成熟,已经开始表现出越来越强烈的伦理诉求,进而在购物过程中呈现出一种规范理性特征,即购物时不只是关注产品的物美价廉,还关注产品的伦理因素。比如部分学者通过分离对消费者购买行为刺激的经济因素影响,发现对剩余方差的解释主要来自于社会伦理规范因素[46]。我们的访谈结果也表明消费者规范理性是影响消费者伦理响应的一个重要变量,表4结果说明该变量在正响应、负响应组中的均值比较接近,分别为 3.1781与2.8085。但是在零响应组中,均值仅为0.7660,从而表明在零响应组中,消费者在购物时最重要的购买标准仍然是价格、顾客价值、质量与品牌知名度等,消费者可能更多是基于经济因素购买,而不是基于规范或社会因素。

消费者伦理认知努力。表4的结果表明,在三个类别的消费者群体中,只有负响应组中的消费者愿意花费较多的伦理认知性努力,均值得分为3.4255,而正响应与零响应组的消费者只愿意付出少量的伦理认知性努力,其均值得分分别仅为1.0411 与 0.8511。实质上,Boulstridge 和 Carrigan(2000)在考察消费者对伦理与非伦理营销活动的响应时,发现大部分消费者均缺乏足够的信息去辨识哪一家企业有或没有从事过伦理活动[10]。而且消费者也很少主动去寻求有关产品生产方面的伦理信息,他们在购物时只是简单地依赖一些标签信息作为指导[7]。正如在 Dragon International(1991)的研究中,仅有26%的受访者可以清晰地识别出社会责任型企业的名称;仅有18%的受访者可以识别出“最少讲社会责任”的企业。这种与现实相冲突的证据表明,很多消费者并没有被充分告知公司的社会责任信息[47]。Caminiti(1992)认为,尽管社会已经创造了最挑剔的、受教育程度最高的成熟型消费者,但现实情况却似乎是这些所谓的“成熟型消费者”所拥有的知识并不能引导其去购买伦理型产品[48]。因此,有必要将责任赋予给营销机构,使消费者进行伦理购物更便利,并一步提高消费者对伦理购物的认知努力。

消费者伦理感知性公平。关于感知性公平变量,表4结果表明在负响应组中,该变量的影响程度是最低的,均值只有0.7447;其次是零响应组(1.2340),表明持负响应或零响应态度的消费者认为一些企业所从事的伦理行为和他们的经济实力是不相匹配的,远远没有达到消费者对他们的社会期望。这一观点验证了一些学者的结论(比如 Carrigan 和 Attalla,2001[7];Creyer 和 Ross,1997[32]),他们均认为只有当消费者对企业社会责任的感知超过了他们预期的时候,社会责任活动才能正面影响他们对产品的态度,否则会引起消费者的质疑甚至抵制。比如我们在访谈时,一些受访者非常气愤地提到2008年的汶川地震后,有些大型企业(比如万科等)和外资企业(比如戴尔)捐款的数额太少、反应速度太慢。

企业伦理利他动因。研究结果表明在持负响应态度的消费者组别中,该变量得分最低,均值只有0.4043,表明这一组消费者认为企业从事伦理活动的动机是为了自己的商业利益,从而有消费者认为企业的社会责任行为只是在“做秀”,或者只是为了标榜自己而以。事实上,在我们访谈过程中,发现很多持正响应态度的消费者也承认,现实中并不存在纯粹的基于利他动机的慈善行为,大部分企业是基于一种混合动机来参与公益事业的,既有利己的因素,也有出于利他动因。事实上,有学者提出,企业应以一种“战略性慈善”理念参与社会责任事业,即企业在参与伦理活动的过程中,应该将环保、社会责任等伦理事项与常规性的商业战略活动整合起来,在实现商业利益的同时,也要实现社会利益,否则企业的社会责任活动将难以保持可持续性,最终将成为企业的一种“负担或成本”[49-50]。

CSR-CA信念。Sen和Bhattacharya(2001)提出了企业社会责任—企业能力信念这一概念,旨在考察企业社会责任(CSR)与企业能力(CA)的关联性[26]。我们在访谈中,出现了一些代表性观点,有受访者认为企业社会责任行为与企业能力是相互对立(trade-off)的,比如社会责任感的行为削弱了公司提供尽可能好的产品的能力;以及将资源用于有社会责任感的行为的企业会减少在增强员工工作有效性方面的资源投入。不过也有的被访者认为两者之间存在一定程度的相互促进(win-win)关系,比如一家公司可以既有社会责任感,又生产具有高价值的产品。这一研究结果和一些西方学者的观点不谋而合[26][51]。表4数据说明,在三个消费者组别中,负响应组中的消费者的CSR-CA信念变量得分均值最高,为3.2766;其次分别是零响应与正响应组消费者,均值分别是1.4043与1.3425。这一结果在某种程度上似乎验证了Folkes和Kamins(1999)的观点,认为道德的行为不能代替产品质量,有伦理责任感的行为也不能抵消低质量产品对消费者的影响[22]。正如一位来自企业的受访者所持的观点,企业有钱应该首先改善一下我们员工的待遇,而不是“做秀”式地“假”慈善,我们最反感这一点。

表4 变量的描述性统计分析

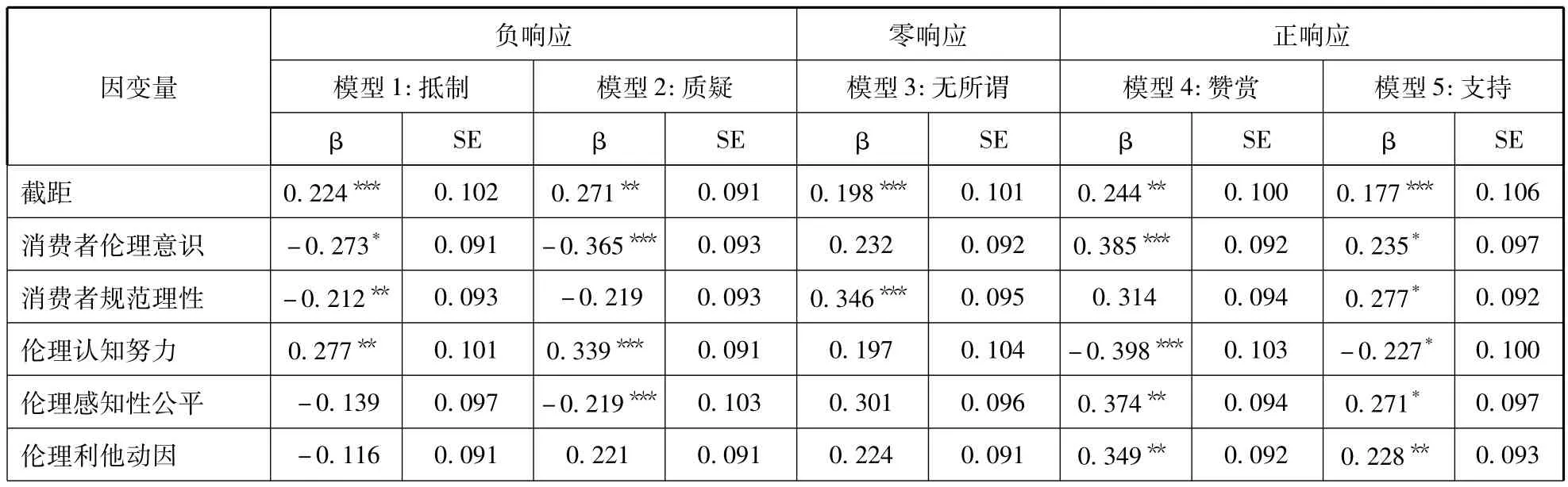

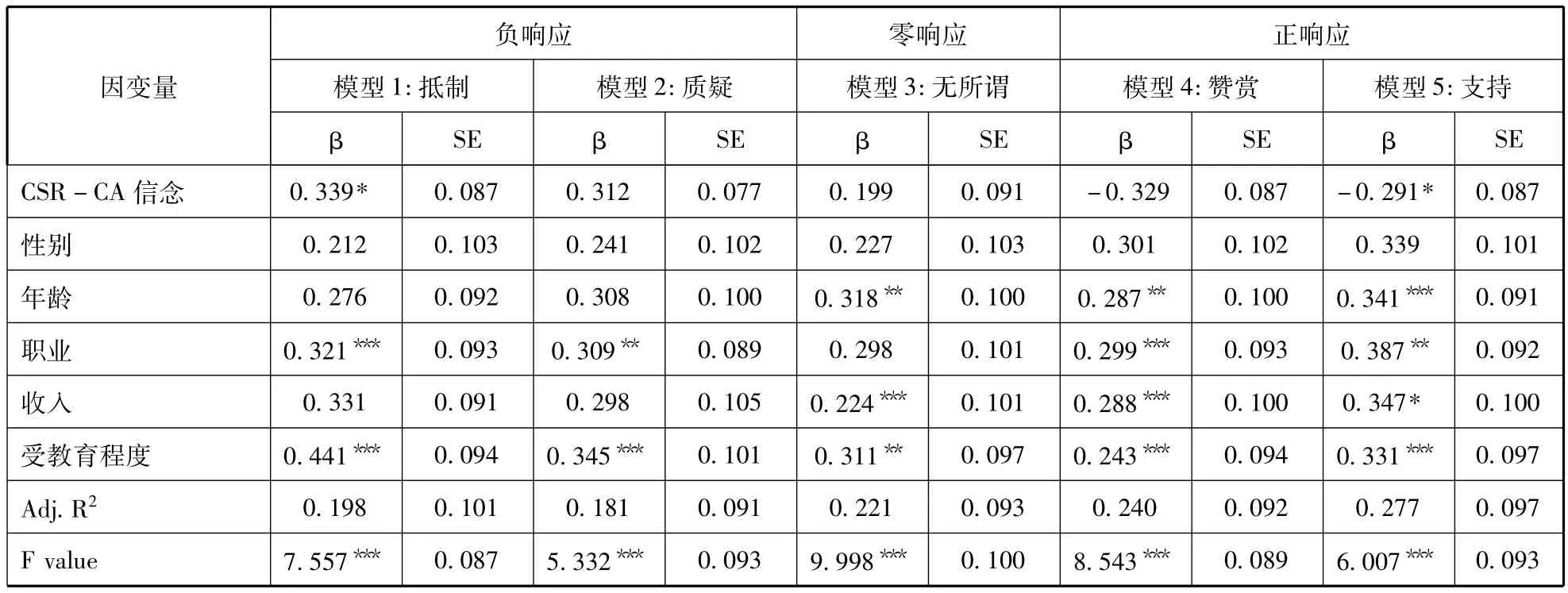

(三)消费者伦理响应的回归分析

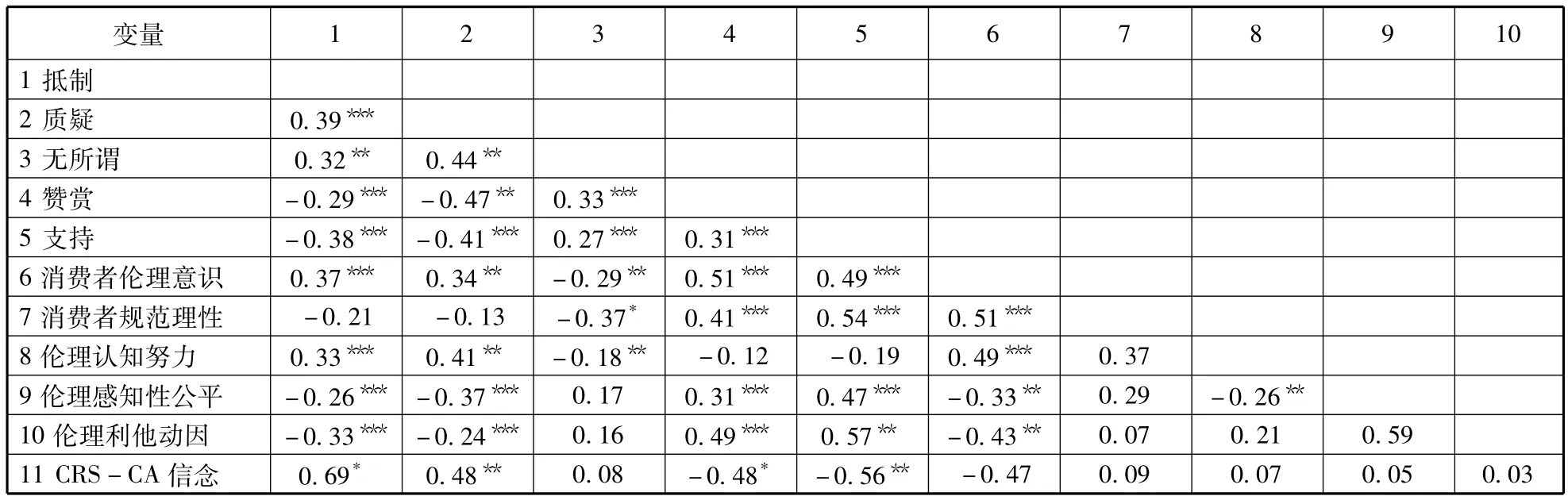

在进行回归分析之前,我们先来考察一下各编码变量之间的相关性(如表5所示)。结果发现消费者伦理意识和负响应(抵制与质疑)、正响应(赞赏与支持)变量均存在着显著的正相关关系,表明在中国情景下,消费者的伦理意识越强,则越有可能对企业的伦理活动/行为产生响应(包括正向的与负向的)。这一结果有点出乎意料,为什么消费者的伦理意识越强,企业的伦理活动还有可能招致消费者的质疑和抵制呢?对这一问题的回答要通过考察消费者伦理意识与其它影响因素变量的关系来得到。表5的数据表明消费者伦理意识与消费者规范理性、消费者伦理认知努力存在显著的正相关关系,说明中国的消费者伦理意识越强,则购物时将表现出更明显的规范理性特征,并愿意投入更多的伦理认知性努力;但是,我们同时发现消费者伦理意识与伦理感知性公平、伦理利他动因等变量存在显著的负相关关系,从而说明伦理意识越强的消费者通过投入一定的伦理认知努力后,可能感知到大部分中国企业伦理活动的公平程度并不高,而且更多的情况是基于利己动机的“做秀”式慈善行为,从而导致消费者的质疑与抵制。

同时,我们还发现消费者规范理性与正响应(赞赏与支持)变量存在显著的正相关关系,与零响应(无所谓)变量存在着显著的负相关关系,表明消费者的规范理性越强,越不可能“无视”企业的伦理活动,会积极采取实质性行动正面响应企业的伦理行为;同时,发现消费者伦理认知努力与负响应(抵制与质疑)变量存在着显著的正相关关系,而与正响应(赞赏与支持)变量不存在显著相关性。这一结果说明消费者投入越多的伦理认知性努力,则越会抵制或质疑企业的伦理行为。对这一结果的解释可以从伦理认知努力与伦理感知性公平、伦理利他动因存在显著负相关关系中得到答案,正如前所述,这种关系表明消费者投入越多的伦理认知努力后,越会质疑企业伦理活动的公平性和其从事伦理行为的真正动机。

另外,针对所有的伦理响应变量,我们发现正响应变量与负响应变量之间存在着显著的负相关关系,但是这二类变量与无所谓变量均存在着显著的正相关关系,尤其是质疑、赞赏与无所谓变量之间的正相关关关系更显著。这一结果说明持无所谓响应态度的这类消费者发挥着“中间投票者”的关键作用,既有可能转化成正响应,也有可能转变到负响应消费者组别中。正如前所述,这一类消费者数量所占比例高达28%,从而说明了企业实施正确的旨在改变这类消费者响应结果的伦理营销战略的重要性。

表5 变量的Pearson相关系数

表6 消费者伦理响应的回归分析

续表

接下来,我们将对消费者的伦理响应进行回归分析。尽管表5的相关性分析表明有些自变量间存在显著的相关性,但不会导致多重共线性,因为大部分变量的方差膨胀因子(VIF)均低于2.5且其平均值为1.47;另外,自变量的条件指数(Condition Index)均低于导致共线性的临界值 20[52]。

在回归分析中,我们将各响应变量视为因变量,为了考察各编码影响变量对消费者伦理响应的影响,我们将各人口统计指标视为控制变量。表6模型1结果显示,消费者伦理意识(β=-0.273,p <0.10)、CSR-CA 信念(β =0.339,p <0.10),以及消费者规范理性(β =0.212,p <0.05)对抵制响应会产生显著影响,这一检验结果分别表明消费者伦理意识越强,越不可能对企业的伦理活动产生抵制响应;消费者具有越强的CSRCA信念,就越有可能产生抵制响应;消费者具有越明显的规范理性特质,则越有可能产生抵制响应。另外,结果发现认知努力(β=0.277,p<0.05)对抵制响应也会产生显著性作用,表明消费者如果付出越多的伦理认知努力,反而更有可能对企业的伦理活动产生抵制。这一结论比较有趣,我们给出的解释是在中国情景下,消费者通过付出一定的认知努力后,会对有关企业从事伦理活动/行为的动因及其公平性提出质疑。正如数据所显示的,尽管伦理利他动因(β=-0.116)与感知公平(β=-0.139)没有通过显著性检验,但均对抵制响应会产生一定程度的负影响。比如曾获选十大营销案例的农夫山泉“喝一瓶水捐一分钱”公益创意,正受到越来越多消费者的质疑。因为随着消费者伦理意识的增强,通过付出一定的伦理认知努力后发现企业对该活动何时开始并结束、在何地域开展、消费者喝水捐的钱是否都捐赠到位等细节并不明朗。事实上,社会公众存在“明明白白”的伦理活动的需求:“农夫山泉应该通过企业年报,如果是企业公民报告更好,而且最好是通过第三方发布,将历年‘一分钱’公益活动的情况向消费者说清楚讲明白。这是作为一个企业好公民应尽的义务,于企业的公信力和营销有百利而无一害①资料来源:http://www.news365.com.cn/jj/200908/t20090818_2434327.htm.。

模型2数据表明,质疑响应变量主要受到消费者伦理意识(β =-0.365,p <0.01)、感知公平(β=-0.219,p <0.01)以及伦理认知努力(β =0.339,p<0.01)的显著性影响。不过以上变量对质疑影响的显著性水平均高于对抵制变量的影响,从而说明当消费者对企业的伦理行为做出负面响应时,相对于在情感或态度上提出质疑而言,在购买行为上进行抵制的可能性要小一些。这一检验结果似乎表明消费者在对企业伦理活动产生负响应时,也存在一定程度的“态度—行为”缺口现象。一些西方学者(比如 Roberts,1996[11];Simon,1995[12]等)认为现实社会确实存在伦理承诺型消费者,但这种伦理消费意愿却并一定必然转化为实际的伦理购买行为。然而,以上学者所揭示的这种“态度—行为”缺口只是针对消费者所做出的正向伦理响应,并没有涉及到负面的响应情形。我们的研究结果可以说拓展了这一观点,认为消费者在对企业伦理活动产生负响应时,也存在这一“态度—行为”缺口,虽然对企业的伦理活动提出了质疑,但这种质疑并不一定必然会转化成实实在在的购买抵制行为。这一结果似乎在一定程度上验证了 Yoon,Zeynep和Bozok(2006)的观点,他们认为社会责任活动对企业具有保险阀的作用,当产品处于伤害危机时,企业的伦理责任形象将影响消费者对事件归因:如果伦理责任形象较好,消费者更有可能对企业采取宽容态度,更容易将事件的原因归结于外部因素;反之则更倾向于责备企业[53]。我们的研究表明当消费者对企业出现负面的伦理响应时,有可能还只是处于质疑阶段,还没有发展到真正的抵制行为。因此,企业一旦出现产品危机时,不能坐以待毙,应积极制定和实施一系列管理措施和应对策略,旨在规避消费者由质疑响应转化成真正的购买行为抵制。

模型3主要对零响应变量进行了回归分析。检验结果表明只有消费者规范理性(β=-0.346;p<0.01)对其具有显著的负向影响,说明消费者的规范理性特征越明显,则越不可能对企业的伦理活动采取零响应。实质上,这一结果表明对于现实中对企业伦理行为持无所谓态度的消费者而言,购物时产品所表现出来的经济因素特征,比如价格、质量与购物便利性等,才是他们真正所关注的。

模型4结果显示消费者伦理意识(β=0.385,p<0.01)和伦理感知公平(β =0.374,p <0.05)对赞赏响应变量均会产生显著的正向影响;同时发现伦理利他动因(β =0.349,p<0.05)对该变量也具有显著的正向影响,表明消费者如果推断企业从事伦理活动时利他动机的可能性越高,则越有可能产生正面的伦理响应。但是,检验结果还发现了认知努力(β =-0.398;p<0.01)对赞赏响应会产生显著的负面影响,这一结果验证了前述的观点,表示在中国情景下,消费者付出越多的认知努力,则越不可能对企业的伦理行为产生正面响应,对这一结果我们前面已经进行了解释。

模型5数据表明,类似于赞赏响应,支持响应变量同样受到消费者伦理意识(β=0.235,p<0.10)、伦理感知公平(β =0.271,p <0.10)、认知努力(β =-0.227,p <0.10)以及伦理利他动因(β =0.228;p<0.05)的显著性影响。但不同的是,以上变量对支持响应因变量影响的显著性程度均低于对赞赏变量的影响,从而说明当消费者对企业的伦理行为做出正面响应时,虽然产生了更高的购买意向,但是在购买行为上进行支持的可能性要小一些。这一结果进一步验证了我们前述部分所提到的消费者伦理“态度—行为”的缺口现象。

同时,我们还发现一个有趣的现象,检验结果表明消费者规范理性与CSR-CA信念这二个变量在对消费者负伦理响应的影响中,对质疑变量不产生显著性影响,回归系数分别为β=-0.219与β=0.312;而对抵制具有显著的影响(β=-0.212,p <0.05;β =0.339,p <0.10)。同时,这二个变量对赞赏变量不产生显著性影响,回归系数分别为β=0.314与β=-0.329;而对支持具有显著的影响(β =0.277,p < 0.10;β =-0.291,p <0.10)。这一结果可能表明消费者从购买态度到购买行为的转变过程中,消费者规范理性与CSR-CA信念这二个消费者特质变量起着重要影响。

接下来,我们主要考察了人口统计指标是否对消费者的伦理响应存在影响。研究结果表明,性别对消费者伦理响应不存在显著性影响;年龄主要对零响应与正响应变量存在显著性影响。正如表3数据表明,受访者中年龄较小的消费者购物时的规范理性特征不明显,更有可能对企业的伦理行为采取一种零响应态度;而年龄大的被访者因为具有更高程度的伦理意识,消费者规范理性特征明显,对企业的伦理活动更有可能持正面响应;同时,我们还发现,职业主要对正、负响应变量均具有显著性影响。结合3数据,可以看出来自企业等部门的人员,更多的是采取负面的伦理响应,而来自高等院校、科研院所的受访者更有可能采取正响应。我们在访谈时发现一个现象就是大部分来自企业的受访者均表达了一种较强的CSRCA相互对立信念,即认为企业员工待遇没有得到改善是因为企业将资源投入到了伦理活动中。另外,我们还发现收入对正响应与零响应均会产生显著性影响,表3数据表明,具有高收入阶层的消费者更有可能采取一种正面的伦理响应;而中低收入水平的消费者采取零响应的可能性较大。这实际上和Carrigan和Attalla(2001)的观点一致,认为如果消费者具备一定的财务能力,则他们将对高质量产品,而且是以一种“负责任”方式生产出来的产品支付一定程度的价格溢价[7]。最后,结果还表明消费者所受的教育程度对其伦理响应均具有显著性的影响,其中具有较高教育程度的消费者采取正面响应的可能性最高;而教育程度较低的消费者更有可能不采取任何响应。

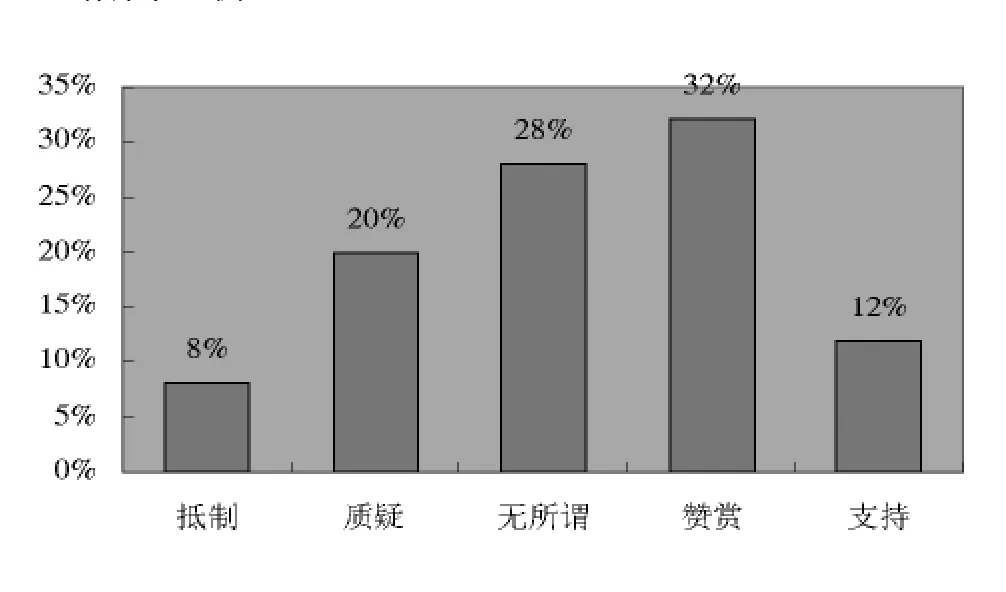

图2 消费者伦理响应的一般性框架

基于以上研究,我们发展了一个消费者响应企业伦理活动/行为的一般性框架,旨在对消费者伦理响应的影响过程与机制进行深刻的描述(如图2所示)。这个框架从企业所实施的伦理活动/行为开始,而以消费者购买意向与购买行为的改变作为结果,而且这种结果对于不同响应类型消费者而言是存在差异的。首先,当消费者只具备较低程度的伦理意识,则不会过多地投入伦理认知性努力,同时他们购物时也只关注产品的经济层面因素,因此正如虚线①所示,这类消费者只对企业伦理活动/行为抱着无所谓态度;同时,我们还发现,有一部分消费者既使付出了一定程度的伦理认知性努力,仍然对企业的伦理活动不做出任何响应(见虚线②),我们给出的解释有两个:第一,正如前所述,是因为额外的必须对伦理信息做出权衡选择的负担,伴随着价格、质量与其它经济层面的因素似乎对于消费者而言有太多的信息需要处理;第二,企业所涉及到的伦理事项并不是其目标消费者感兴趣的,消费者不愿意做出响应。事实上,如果消费者个体对企业伦理活动产生兴趣,则伦理对消费者而言是重要的,因为行为将对他们产生显著的正面或负面影响。实质上,消费者只具备少量的关于企业伦理活动的相关知识,更有可能基于一般性的视角,比如只是根据商业“品行不端”来看待伦理。如果感知不到任何企业之间的清晰的伦理差异,则消费者难以做出他们的伦理判断;其次,对于质疑与赞赏响应类型消费者,其影响路径如下:因为具备较强的伦理意识,消费者愿意付出一定程度的伦理认知性努力,这时伦理感知公平与企业伦理利他动机两个因素会产生重要作用,如果消费者明显感知到企业伦理行为有失公允,而且是基于利己动机的“做秀式”慈善行为,则会产生质疑响应;否则,消费者会对企业的伦理活动持赞赏态度。另外,在研究中我们还发现对于赞赏响应的消费者而言,还存在另外一种例外的影响路径(见虚线③),即有的消费者虽然具备较强的伦理意识,但却有着另外一种伦理理念与视角,即认为企业只要参与了伦理事项,就是有良知和伦理责任感的企业,而没有必要去深究企业伦理参与的程度与具体的事项类型。正如一位受访者的观点,捐款不是比赛,以自愿为原则,捐1分钱不少,捐100万不多;接下来,从购买意向到购买行为路径中,在我们前面的研究中发现消费者所具有的规范理性与CSR-CA信念特质起着重要的影响。如果消费者在购物过程中表现出较强的规范理性特征,则做出有偏向性伦理购买决策的可能性较高;同时,如果消费者持较强的CSR-CA信念,则有可能从质疑企业的伦理活动转变到购买抵制响应。

五、研究结论与启示

(一)研究结论

本文通过运用半结构式深度访谈法,试图深入探讨中国情景下,消费者是如何响应企业的伦理活动/行为的,并进一步挖掘出消费者伦理响应的深层次影响因素。本文的主要结论如下:第一,中国情景下,消费者对企业伦理活动的响应可归纳为5种类别,即抵制、质疑、无所谓、赞赏与支持响应。进一步,本文发现在所有被访者中有近28%的消费者会对企业的伦理行为产生负响应,其中有8%的消费者会抵制购买;20%的消费者对企业的伦理活动产生质疑响应;有28%的消费者对企业的伦理行为持无所谓态度,他们在购物过程中更关注产品的经济因素(即质量、价格与购物便利性等),而不是很在乎伦理因素。另外,有近44%的消费者将对企业的伦理行为做出正面响应,其中包括32%的赞赏型响应消费者,而只有12%的消费者会因为企业的伦理活动而产生真正的购买支持响应。因此,在正响应与负响应的消费者类别中,存在显著的“态度—行为缺口”现象,正如结果所显示的,对于28%的负响应消费者而言,真正在行为上会做出购买抵制响应的消费者只有8%,而其中20%的消费者只是在态度或情感上持质疑响应;对于44%的正响应消费者,有高达32%的消费者只是做出赞赏响应,而只有12%的消费者会做出真正的购买支持响应;第二,影响消费者对企业伦理活动响应的深层次因素主要包括:消费者伦理意识、消费者伦理认知努力、消费者伦理感知性公平、企业伦理动因推断、消费者规范理性,以及消费者CSR-CA信念;第三,各响应类别的消费者特征如下:正响应类别的消费者的伦理意识较强,购物时所表现出来的规范理性特征较明显,同时投入的伦理认知努力也较多,而且这类消费者受教育程度和收入水平均比较高,职业主要以政府机关、教育科研人员为主;零响应类型消费者以年轻人居多,消费者规范理性程度最低,相对于伦理规范因素而言,购物时更看重产品的品牌、形象、时尚感等经济因素;负响应类型消费者伦理意识最强、规范理性特征最明显,但是所投入的伦理认知努力并不高,该组消费者主要以中老年人居多、受教育程度较高;第四,各影响因素对消费者不同伦理响应结果的深层次作用机制如下:其一,对于无所谓响应型消费者,因为伦理意识程度较低,则只会投入少量的伦理认知努力,这类消费者只对企业伦理活动/行为抱着无所谓态度;其二,对于质疑与赞赏响应类型的消费者,因为具备较强的伦理意识,愿意付出一定程度的伦理认知努力,这时伦理感知公平与企业伦理利他动机两个因素会产生重要作用。如果消费者明显感知到企业伦理行为的公平性程度不高,而且是基于利己动机的“做秀式”慈善行为,则会产生质疑响应;否则,消费者会对企业的伦理活动持赞赏响应态度;其三,对于抵制与支持响应类型的消费者而言,研究发现从购买意向到购买行为路径中,消费者所具有的规范理性与CSR-CA信念特质起着重要的影响。如果消费者在购物过程中表现出较强的规范理性特征,则做出有偏向性伦理购买决策的可能性较高;同时,如果消费者持较强的CSR-CA信念,则有可能从质疑企业的伦理活动转变到购买抵制响应。

(二)研究启示

本研究调查了消费者是否对于企业的营销伦理给予了足够的关注,以至于影响到他们的购买行为。研究结论表明,只有44%的消费者会对企业的伦理行为产生正面响应,而其中真正做出伦理购买行为的消费者只有12%;其余的56%的消费者中,有28%的消费者根本不关注企业的伦理行为,当然也不会影响到他们对企业的评价与购买行为;另外28%的消费者甚至会对企业的伦理活动做出负响应,而其中将近有8%的消费者会因为企业的伦理行为而产生抵制购买。这一研究结果可以说是“触目惊心”的,因为企业的“好心”并没有得到“好报”!然而,这是否说明伦理营销政策与社会责任的发展对于企业而言是一项没有意义的活动,企业在伦理方面就应该不作为了呢?答案当然是否定的。本文的研究在企业如何刺激消费者支持伦理行为,并鼓励他们将其转化为真正积极的购买行为方面提供了重要启示:第一,企业在实施伦理营销战略时,应进行正确的市场细分策略。本研究发现,消费者对企业的伦理活动会做出不同类型的响应,包括抵制、质疑、无所谓、赞赏与支持响应等,而且不同响应类别的消费者具备不同的特质。因此,企业在制定与实施伦理营销战略时,应进行正确的市场细分策略,针对不同特征的消费者群体实施有针对性的伦理营销战略,旨在突显企业差异化的伦理定位与形象。实质上,现实中消费者在购物时,传统的经济标准(比如质量、价格与购物便利性等)仍然发挥着重要作用。但是在产品日益同质化的今天,如果消费者对于竞争性产品或品牌之间的差异化识别得不是很清楚,则基于行为的伦理性可以让企业获得创造差异化价值的机会;第二,企业应规避对商业伦理的认识“误区”。研究发现,有相当一部分受访者持较强的CSR-CA对立信念,认为企业从事伦理活动是在“不务正业”,比如有受访者提出这样的观点,“员工待遇这么差,还去捐什么款,纯粹是在做秀”;同时,有近28%的消费者对企业伦理活动将做出负响应,他们通过付出一定的伦理认知努力后,发现中国企业从事伦理活动的主要动机是为了实现其商业利益,伦理行为充其量只是一种广告或营销手段。是什么原因导致了这一结果呢?事实上这和企业对商业伦理的认识存在误区是相关的。商业伦理是一个整体性概念,包括基本的商业伦理和高层次的商业伦理。如果一家企业做到了遵守法律,保证了员工的生产安全、职业健康,则可以说履行了最基本的伦理责任,但还不能说该企业已经达到了较高层次的伦理水平;相反,如果一家企业为社会公益事业做了大量的捐赠,但在基本的伦理方面受到了谴责或投诉,也不能说它很好地履行了商业伦理责任,甚至反而会引起消费者对其伦理动因的质疑。因此,现实中企业积极从事伦理活动虽然总体上可能提高消费者的购买意向与对企业形象的认同,但同时要注意避免掉进“虚假慈善”怪圈,特别是当企业尚未很好地履行基本的伦理责任时,应慎用较高层次的伦理责任以提高企业形象,可能会适得其反;第三,企业应加强对伦理事项的战略性管理。研究发现,有些消费者之所以对企业的伦理活动不产生任何响应,一个重要原因是因为消费者具有一定的“选择性伦理”特征,因为消费者很少去关注对他们并不会产生直接影响的伦理事项。因此,企业应加强对伦理事项的战略性管理,可以在公司内部建立一个伦理事项分析与评估的机制,旨在能够充分地帮助公司识别伦理事项、对伦理事项进行重要性排序,旨在发现到底哪一类事项是消费者真正关注的,尤其是一些可能对他们产生直接影响的伦理事项,即必须高度关注与企业目标市场相关的伦理事项①在这一点上,中国企业和跨国公司的差距是比较明显的。比如在公益项目的选择上,国内企业选择的公益项目多半是教育、救灾和当地的基础设施建设;而跨国公司在选择公益项目时,是与目标受众所关心的事项有关的,会体现公司的文化,并且还会与公司的商业目标相结合。比如作为CDMA数字无线技术的先驱及全球领导厂商,高通公司每年向中国高等院校捐款人民币近500万元来支持无线通信的研发;同时向中国无线通信业的上千名基站设备、手机设备和无线应用的技术研发人员提供免费培训;再比如英特尔,它则将技术的先进性体现于教育与培训。如赞助中青少年参加英特尔国际科学和工程大奖赛;教师培训计划;高等教育的学术关系计划;中小学教育计划以及家庭/儿童教育计划。“从娃娃抓起”,培育企业持续的市场和人才,也许只是英特尔的目标之一。但是拓展开来看,这样的教育计划,推动的是整个行业。;第四,企业应重视社会责任报告/信息的披露。现实中,消费者确实需要更多的信息去做出更好的伦理判断,如果消费者在做出购买决策时已经考虑到了伦理因素,则需要更容易地去比较不同企业的伦理行为和他们的产品。研究表明,有近28%的零响应消费者不愿意投入过多的伦理认知努力,一个重要原因是因为消费者做出伦理判断时面临着很高的信息负担或成本,而且现实中可能存着太多的错误信息,而不是正确的信息来打动消费者去进行伦理性的购买决策。因此,企业如果能够定期地向社会公众发布社会责任信息/报告,将减少消费者的信息识别成本,从而有利于消费者做出正确的伦理判断。而且,对于零响应消费者而言,我们认为只有在不增加消费者进行伦理消费的额外成本(比如信息识别、购物的不便利性与质量损失等)情况下,这类消费者才有可能进行伦理型购买。

虽然本文得出了很多对企业管理理论与实践都非常重要的结论与启示,但是不可否认,本文的研究还存在着局限性。首先,今后的研究可以拓展到一个更宽广的领域。因为访谈的样本只来自于武汉及其周边区域;其次,我们希望探讨本文结论能否应用到更为普遍的情况,这需要我们下一步展开大样本问卷调研和更深入的实证研究。后续的研究将采用量化数据分析来检验本文所发展的消费者伦理响应框架中不同变量之间的关系强度,以及测量这一整体性模型的可靠性;另外,我们下一步还将站在企业视角,探讨企业如何制定正确的旨在满足消费者伦理诉求的伦理营销战略,从而打动消费者进行真正的伦理性购买,以及这种伦理营销战略如何与传统的旨在影响消费者经济利益的营销战略在企业内部进行整合。

[1]PATRICK V,KRISTOF D,SARAH S.The Relationship between Consumers’Unethical Behavior and Customer Loyalty in a Retail Environment[J],Journal of Business Ethics,2003,44:261-278.

[2]RICKY C Y.Applying Ethical Concepts to the Study of“Green”Consumer Behavior:An Analysis of Chinese Consumers’Intentions to Bring Their Own Shopping Bags[J].Journal of Business Ethics,2007,14(3):66-91.

[3]王静一.道德型消费者——不可忽视的市场力量[J],江苏商论,2008,4:23-26.

[4]MUNCY J A,VITELL S J.Consumer Ethics:An Investigation of the Ethical Beliefs of the Final Consumer[J].Journal of Business Research,1992,24(4):297-311.

[5]LACZNIAK G R,MURPHY P E.Ethical Marketing Decisions:The Higher Road[M].MA :Allyn and Bacon,Needham Heights,1993.221-228.

[6]SIMITH N C,QUELCH J A.Ethics in Marketing[M].MA:Irwin,Boaton,1996.112-118.

[7]CARRIGAN M,ATTALLA A.The Myth of the Ethical Consumer:Do Ethics Matter in Purchase Behavior[J]?Journal of Consumer Marketing,2001,18(7):560-577.

[8] MURRAY K B,VOGEL C M.Using a Hierarchy of Effects Approach to Gauge the Effectiveness of CSR to Generate Goodwill Towards the Firm:Financial Versus Non-financial Impacts[J].Journal of Business Research,1997,38(2):141-160.

[9]MOHR L A,WEBB D J.The Effects of Corporate Social Responsibility and Price on Consumer Responses[J].Journal of Consumer Affairs,2005,39(1):121-147.

[10]BOULSTRIDGE E,CARRIGAN M.Do Consumers Really Care about Corporate Responsibility?Highlighting the Attitude-Behavior Gap[J].Journal of Communication Management,2000,4(4):355-368.

[11]ROBERTS J A.Will the Socially Responsible Consumer Please Step Forward[J].Business Horizons,1996,39(1):79-84.

[12]SIMON F L.Global Corporate Philanthropy:A Strategic Framework[J]?International Marketing Review,1995,12(4):20-37.

[13]MOHAMMED R Y.Consumer Ethics:A Cross-Cultural Study of the Ethical Beliefs of Turkish and American Consumers[J].Journal of Business Ethics,2005,57(2):32-51.

[14]VITELL S J.Consumer Ethics Research:Review,Synthesis,and Suggestions for the Future[J].Journal of Business Ethics,2003,43:33-47.

[15]PATRICK M,LACZNIAK G.Marketing Ethics:A Review with Implications for Managers,Educators and Researchers[J].Review of Marketing,1981:251-266.

[16] STONE R.Linear Expenditure Systems and Demand Analysis:An Application to the Pattern of British Demand[J].Economic Journal,1954,255:511-527.

[17]AI-KHATIB J.Ethical Segmentation of Consumers in Developing Countries:A Comparative Analysis[J].International Marketing Review,2005,22(2):44-59.

[18] HADDOW I.Brazil in US AIDS Drugs Row [OL].www.news.bbc.co.uk,2001-02-03.

[19]GASKI J.Does Marketing Ethics Really Have Anything to Say?-A Critical Inventory of the Literature[J],Journal of Business Ethics,1999,18(3):315-334.

[20]SMITH D C.An Introduction to Ethics for Business People[J].Business Ethics Quarterly,1995:157-61.

[21]HUNT S D,VITELL S J.The General Theory of Marketing Ethics:A Retrospective and Revision[A].Smith N C,Quelch J A(Eds).Ethics and Marketing[M].Irwin:Homewood,IL,PP,1992:775-784.

[22]FOLKES V S,KAMINS M A.Effects of Information about Firms’Ethical and Unethical Actions on Consumer Attitudes[J].Journal of Consumer Psychology,1999,8(3):243-259.

[23]ROSS J K,PATTERSON L T,STUTTS M A.Consumer Perceptions of Organizations that Use Cause-Related Marketing[J],Journal of the Academy of Marketing Science,1992,20(1):93-97.

[24]MANAKKALATHIL J,RUDOLF E.Corporate social responsibility in a Globalizing Market[J].SAM Advanced Management Journal,1995(Winter):29-47.

[25]STRAHILEVITZ M,MYERS J G.Donations to Ctiarity as Purchase Incentives:How Well They Work May Depend on What You Are Trying to Sell[J].Journal of Consumer Research,1998,24:434-446,

[26]SEN S,BHATTACHARYA B.Does Doing Good Always Lead to Doing Better?Consumer Reactions to Corporate Social Responsibility[J].Journal of Marketing Research,2001,38(2):225-243.

[27]ENDACOTT R W.Consumer and CRM:A National and Global Perspective[J].The Journal of Consumer Marketing,2004,21(2/3):183-189.

[28] SMITH G,STODGHILL R.Are Good Causes Good Marketing[J]?Business Week,1994,3363:64-66.

[29]周延风,罗文恩,肖文建.企业社会责任行为与消费者响应——消费者个人特征和价格信号的调节[J].中国工业经济,2007,3:45-57.

[30]THOMPSON D F.Ethics in Congress:From Individual to Institutional Corruption[Z].Washington,DC:Brookings Institutions,1995.113-135.

[31]ELLEN P S,WEBB D J,MOHR L A.Building Corporate Associations:Consumer Attributions for Corporate Socially Responsible Programs[J].Journal of the Academy of Marketing Science,2006,34(2):147-57.

[32]CREYER E H,ROSS W T.The Influence of Firm Behavior on Purchase Intention:Do Consumers Really Care about Business Ethics[J]?Journal of Consumer Marketing,1997,14(6):421-433.

[33]TOM W.Qualitative Research Interviewing:Biographic Narrative and Semi-structured Method[M].London:Sage Publications,2001.112-134.

[34]BERNARD R.Research Methods in Cultural Anthropology[J].Newbury Park,CA:Sage Publications,1988.21-34.

[35]MILES M B,HUBERMAN A M.Qualitative Data Analysis(2nd ed.) [M].Thousand Oaks,CA:Sage,1994.115-124.

[36]RUST R T,COOIL B.Reliability Measures for Qualitative Data:Theory and Implications[J].Journal of Marketing Research,1994,31(Februaty):1-14.

[37]MASCARENHAS O A.Exonerating Unethical Marketing Behaviors:A Diagnostic Framework[J].Journal of Marketing,1995,59:43-57.

[38]SKOWRONSKI J J,CARLSTON D E.Social Judgement and Social Memory:The Role of Cue Diagnosticity in Negativity,Positivity and Extremity Biases[J].Journal of Personality and Social Psychology,1987,52:689-699.

[39]ULRICH P,SARASIN C.Facing Public Interest:The Ethical Challenge to Business Policy and Corporate Communications[M].London:Kluwer Academic Publications,1995:111-134.

[40]TITUS P A,BRADFORD J L.Reflections on Consumer Sophistication and Its Impact on Ethical Business Practice[J].Journal of Consumer Affairs,1996,30(1):170-195.

[41]DICKSON P R,SAWYER A.The Price Knowledge and Search of Supermarket Shoppers[J],Journal of Marketing,1990,54(July):42-53.

[42] DICKSON P R,WILKIE W.Consumer Information Search and Shopping Behavior,Working Paper[Z].Gainsville,FL:University of Florida,1985.

[43]SPROLES G B,GEISTFELD L V,BADENHOP S B.Information Inputs as Influences on Efficient Consumer Decision-making[J],Journal of Consumer Affairs,1978,12(Summer):88-103.

[44] BARNES J G,MCTAVISH R.Segmenting Industrial Markets by Buyer Sophistication[J],European Journal of Marketing 1983,18:16-33.

[45]FORTE M,LAMONT B.The Bottom Line Effects ofGreening:Implications of Environmental Awareness [J],Academy of Management,1988,12(1):89-90.

[46]ROBERT C.Altruism of Egoism?That Is(Still)the Question[J],Psychological Inquiry,1991,2(2):124-126.

[47] Dragon International.Corporate Reputation:Does the Consumer Care[M]?London:Dragon International,1991.

[48]CAMINITI S.The Payoff from a Good Reputation[J],Fortune,1992,125(3):74-77.

[49]PORTER M,KRAMMER M.Strategy and Society:The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility [J], Harvard Business Review, 2006,12:1-15.

[50]田志龙,邓新明,Taïeb Hafs.企业市场行为、非市场行为与竞争互动:基于中国家电行业的案例研究[J].管理世界,2008,8:34-46.

[51]Luo Xueming,BHATTACHARYA C B.Corporate Social Responsibility,Customer Satisfaction,and Market Value[J].Journal of Marketing,2006,70:23-40.

[52]SNIJDERS T,BOSKER T.Multilevel Analysis:An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modeling[M].Sage:Thousand Oaks,CA.,1999,117-214.

[53]YOON Y,ZEYNEP G,BEYZA B Drawing Inferences about Others Based on Corporate Social Responsibility Associations[J],Journal of the Academy of Marketing Science,2006,34(2):167-173.

(本文责编:辛 城)

Study on Consumers’Responses to Firm’s Ethical Behaviors in Chinese Context

DENG Xin-ming1,TIAN Zhilong2,LIU Guo-hua3,CHEN Lu1

(1.School of Economics and Management,Wuhan University,Wuhan 430072,China;2.School of Management,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074,China;3.International Business School,Shanghai International Studies University,Shanghai 200083,China)

Through using in-depth interview,the paper analyzed how consumers to respond firm’s ethical behaviors,and the deepening factors forming different consumer’s responding outcome.The results indicated,in Chinese context,the responding outcome to firm’s ethical behaviors could be boiled down to 5 types,which are resistance,questioning,indifference,praise,and support.Additionally,the influences of consumer’s responses mainly included consumer’s ethical consciousness,ethical cognitive effort,feeling fairness,motivation judgment,institutional rationality,and CSR-CA belief.Further,the paper developed a generalized framework of consumer’s ethical response,and provided us with some insightful suggestions upon how to incentive consumer’s supporting firm’s ethical behaviors,and motivate them transfer them into truly positive purchasing behaviors.

firm’s ethical behavior;consumer’s ethical response,ethical consumption;Chinese context

F713.50

A

1002-9753(2011)02-0132-22

2010-08-19

2010-10-20

国家自然科学基金“基于消费者伦理意识的企业制度导向营销行为及其消费者响应研究”(批准号:70902053)。

邓新明(1977-),男,江西吉安人,武汉大学经济与管理学院副教授,博士,研究方向:企业营销与战略管理。