基于解释结构模型的森林工程专业教学计划的研究

薛 伟,辛 颖,王 悦

(东北林业大学工程技术学院,黑龙江哈尔滨 150040)

教学计划是高等学校实现人才培养目标和基本要求的总体规划和实施方案,是高等学校教学改革的总体反映,是高等学校安排教学任务、组织和管理教学过程的重要依据。合理的教学计划是高等学校教学工作正常运行的前提和根本保证。随着高等教育事业的发展和社会对人才培养需求的变化,教学计划在不断更新和完善,各专业的课程设置也在不断调整变化,课程设置作为教学计划的中心内容,制约着教学进程、修业学期和学时分配等教学计划的其它方面,需要对其进行合理的统筹安排。

森林工程是以森林资源建设与保护、开发与利用为目的的一门综合应用性专业,为合理经营和有效利用森林资源、保护森林生态环境、推动区域经济发展提供重要的理论依据[1-2],也是培养森工企业管理与技术人才的摇篮。高校森林工程专业是由20世纪50年代的森林工业专业和80年代的森林采运专业发展起来的[3],随着社会的发展变化对森林工程人才提出更高的要求,为了使高等学校的人才培养和专业设置更好地同社会需要相适应,本文运用解释结构模型的思想与方法合理安排课程先后顺序,科学合理地制定森林工程专业教学计划。

1 森林工程专业课程结构设置

1.1 解释结构模型原理

解释结构模型[4](interpretative structural modeling,ISM)是一种系统结构模型,是美国J.华费尔忒教授于1973年提出的,为分析复杂的社会经济系统问题而开发的一种分析方法,它将复杂的系统分解为若干子系统 (元素),结合矩阵计算方法、有向图模型及人们的实践经验知识,借助计算机的帮助,最终将系统转换成一个多级递阶的结构模型,使众多元素之间错综复杂关系层次化、条理化。

1.2 应用ISM设置森林工程专业课程结构

1.2.1 确定课程名称及课程间先行关系

调研国内外开设森林工程专业较早且极富特色高校,确定开设课程名称及课程间先行关系调查表。以黑龙江省开设森林工程专业的高校相关教师为调查对象,根据东北林业大学森林工程专业学科特点、培养目标、培养要求、师资力量、教学条件等因素咨询相关专家,共发放66份问卷,回收有效问卷58份,统计出48门课程 (不含校内公共选修课)之间先行关系,见表1(课程序号表示课程对应的先行课)。

表1 课程间先行关系统计分析Tab.1 Statistical analysis of first relationship between courses

1.2.2 建立邻接矩阵A和可达矩阵R

表1中1,2,3,4,5要素与后面的课程没有关联,所以在这里暂不考虑。根据表1中课程之间的先行关系确定邻接矩阵A,即表示系统要素间基本二元关系或直接联系情况的方阵,若A=(aij)n×n,Si,Sj为系统中两个要素,矩阵中的元素aij=1时,表示Si对Sj有直接影响 (矩阵从略)。

可达矩阵R反映各课程之间的所有先导关系,包括直接先导关系和间接先导关系,计算公式R=(A+I)r=(A+I)r-1≠ (A+I)r-2≠L≠ (A+I)2≠ (A+I),Opr≤n-1,运用布尔矩阵运算法求得可达矩阵R(矩阵从略)。

1.2.3 区域划分

区域划分是在可达矩阵基础上确定各课程之间是否可达,并判断系统中哪些课程是连通的,即有关系,把系统分为有关系的几个部分或子部分。计算根据可达矩阵R得到各个因素的可达集R(Si)与前因集A(Si)的交集,求得共同集合T,T={6,7,9,16},即为底层要素集合。

判断它们的可达集合是否有共同单元,即R(Si)∩R(Sj)≠φ,则表示它们均属于一个连通区域,否则,它们属于不同连通区域。

R(6)∩R(7)∩R(9)∩R(16)={43}≠φ。所以该系统属于一个连通区域。

1.2.4 级间划分

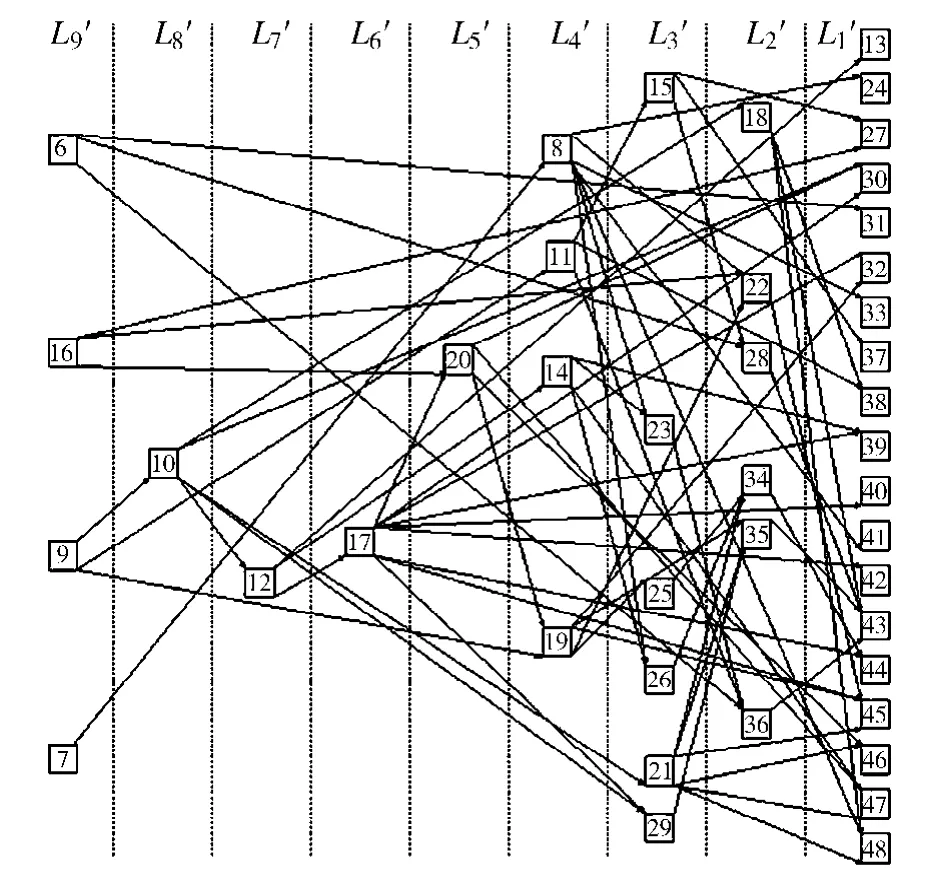

级间划分是将系统中的所有课程,以可达矩阵作为标准,划分成不同级 (层)次。对连通区域进行级间划分得最高要素L1={13,24,27,30,31,32,33,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48}。在可达矩阵R中去掉 L1中要素,进行第2级划分。

同理得:L2={18,22,28,34,35,36},L3={6,15,21,23,25,26,29},L4={8,11,14,19},L5={7,20},L6={16,17},L7={12},L8={10},L9={9}。

因为T={6,7,9,16}(即最底层要素的集合),因此经过9级划分后,去掉上述9级中的这些要素,将系统重新划分为:L1′={13,24,27,30,31,32,33,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48};L2′={18,22,28,34,35,36};L3′={15,21,23,25,26,29};L4′={8,11,14,19};L5′={20};L6′={17};L7′={12};L8′={10};L8'={6,7,9,16}。得到按级间顺序排列的可达矩阵R'。

1.2.5 建立结构模型图

根据可达矩阵R'依次处理每一级间课程的前导和后续关系,建立解释结构模型图,如图1所示。

图1 课程设置解释结构模型图Fig.1 Interpretive structural modeling of the curriculum

2 森林工程专业新教学计划制定

2.1 调查问卷分析

采用调查问卷的形式对森林工程专业学生和教师进行抽样调查,分析东北林业大学森林工程专业课程设置现状。据调查,学生普遍认为一些课程内容较多,学时偏少,实际操作受限制,例如《运筹技术》、《起重机金属结构设计》、《人因工程学》等应适当增加学时;在课程难易程度上,有些课程难度较大被安排学期较前,当时学生的学习能力还未达到与之对应的水平,所以应该将其安排在后续学期,例如《计算机辅助设计》、《机器人技术基础》等课程。

2.2 新教学计划制定

在课程结构的整体优化中,坚持基础化、综合化、素质化、能力化和个性化的人才培养模式的,以“厚基础,宽口径”为原则整合课程门类,突出森林工程专业特色;坚持共性与个性的有机结合,充分考虑学生的基础、兴趣、特长、能力等方面的差异,充分发挥学生的个性、潜力和特长;开阔学生的知识视野,了解国内外学科前沿状态,注重基础的深度和广度,加强运用,注重实践。结合课程设置结构模型图,进行如下分析。

2.2.1 按课程类型设置

(1)基础性课程。对于理工科学生,高等工程数学课程的学习对其它课程的学习有着不可取代的作用,应该从第1~4学期不间断学习。政治理论等课程应该贯穿于第1~6学期,有利于提高学生的政治思想和道德修养。

(2)原理性课程。《人因工程学》在新教学计划中应提前安排到第6学期。

(3)实验和实践性课程。第1~2学期开设计算机类课程,为后续课程的学习奠定基础。第2~3学期安排物理实验、金工实习和测量实习,提高和锻炼学生的实际操作能力。第4~5学期安排驾驶实习、机械设计课程设计和起重机机械课程设计,提高学生的实践技能,学会把理论应用到实际中。第6学期安排生产实习,使学生了解所学专业的生产实践,了解自己所学知识和能力的不足,在今后的学习工作中不断提高完善。

2.2.2 按课程学期安排

第1、2、3学期安排的课程主要是通识教育课和学科基础课,为后续课程的学习做准备,据调查,学生认为《工程力学》实验学时较少,新计划将适当增加实验学时。第4学期开始以专业基础课为主,理论技术课程相对集中,据调查,学生认为《专业英语》课程应提前,这样可以较早的掌握专业中的英语专业名词用法,为后续课程的学习奠定基础。第5、6、7学期主要以专业选修课为主,学生根据自己的兴趣、发展方向自主选择专业课程,同时,设有课程设计和生产实习环节,理论与实际相结合,使学生对专业知识有更深的了解与掌握,学生也可以通过开讨论会或学术研讨会的形式解决学习期间遇到的问题,互相讨论研究学习。第8学期主要是毕业设计 (论文)和毕业实习,同时适当开展专业讲座,拓展学生知识领域,了解当前专业发展趋势。

2.2.3 计划总学时及其分配

原计划中理论、实验课程学时比例分别为:92.5%、7.5%。而新教学计划除理论和实验课程外,增加了讨论课程,理论、实验、讨论课程学时比例分别为:85.3%、11.5%、3.2%。新教学计划中,通识教育课程约占23.59%,学科基础课程占40.85%,专业课程占9.51%,选修课程占26.05%。

3 结束语

森林工程作为一门综合应用性专业,具有根据社会发展需求不断调整自己发展方向的能力。结合解释结构模型及定性分析制定的东北林业大学森林工程专业教学计划,通过对课程设置、学时分配及学期安排等教学内容和方法的改进,不仅提高了教学效率、加快教学进程,同时也使课程设置更加科学合理,专业课程属性更加明确,有利于学生对课程体系逻辑性和系统性的认识,便于学生对不同类型课程的整体把握,促进学生对新知识、新技术的理解与掌握,满足社会对专业人才培养的需求。新教学计划在人才培养模式上,实现了由“知识型”或“知识能力型”到“知识、能力、素质型”的转变,对我国森林工程专业人才培养有示范意义,可作为森林工程专业本科教学的参考模板,在全国推广利用。

】

[1]薛 伟,辛 颖,杨铁滨,等.基于现代林业发展的森林工程专业人才培养方案的制定原则[J].中国林业教育,2010,28(3):20-22.

[2]辛 颖,薛 伟,王立海,等.森林工程涉外森林开发复合应用型人才培养创新实验区探讨[J].中国林业教育,2009,27(3):9-12.

[3]薛 伟,辛 颖,杨铁滨,等.基于现代林业发展的森林工程创新复合人才培养体系建立[J].森林工程,2010,26(6):89-91.

[4]Warfield J N.Social Systems:Planning,Policy and Complexity[M].New York:John Wiley & Sons,1976.