尿激酶静脉溶栓治疗急性心肌梗死70例临床疗效观察

夏菊辉

(湖南省湘潭县人民医院 湖南湘潭 411202)

急性STEMI是心血管内科急危重症,病情凶险,发病急,死亡率高。病因:由于冠状动脉供血急剧减少或中断,使相应心肌严重而持久的急性缺血导致心肌急性坏死。溶栓治疗仍是全球最广泛的再灌注治疗措施。本文通过我院2006年7月至2009年12月收治的70例急性STEMI患者的发病情况,采用尿激酶静脉溶栓治疗其中的34例,现将报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

我院2006年7月至2009年12月收治的心肌梗死70例,其中男50例,女20例。年龄40~75岁,平均年龄(56.3±11.4)岁。所有病例均符合中华医学会心血管病学会《急性心肌梗死诊断和治疗指南》中AMI的诊断标准[1]。并具备以下条件:(1)严重胸闷、持续性心肌缺血性疼痛>30min,舌下含服硝酸甘油不能缓解;(2)心电图至少有两个相邻肢体导联ST段抬高≥0.1mV或胸导抬高≥0.2mV;(3)发作时间在6~12h以内;(4)年龄≤76岁。70岁以上的高龄患者视具体情况而定;(5)无溶栓禁忌证。70例中,前壁24例、下壁18例、下壁+右室8例、下壁+右室+正后壁9例、前间壁11例。

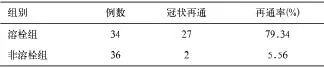

表1 2组血管再通率及病死率的比较

表3 I级终点事件2组比较

1.2 方法

溶栓组溶栓方法参照1996年《AMI静脉溶栓治疗参与方案》;将尿激酶150万U溶于生理盐水100mL中,30min内静脉滴注完毕。溶栓后6h开始应用低分子肝素5000U,皮下注射,连用5~7d。溶栓前及溶栓开始后30、50、90、120min查18导联心电图,连续心电监测,于病发后6、12、14、16、24h分别测定心肌酶谱(包括CK、CK—MB、LDH、GOT、a-HBDH)。2组常规吸氧、心电监护,同时服用阿司匹林0.3g次/d,3d后改为100mg/次,1次/d,长期服用。根据病情常规使用镇痛剂、硝酸酯类、β-受体阻滞剂、钙拮抗剂、他汀类调脂药、ACEI类药物,有心律失常、心功能不全、休克者做对症处理[2]。监测标准:(1)胸痛缓解情况、分泌物及大小便有无出血的迹象;(2)心电图动态演变;分别在溶栓前后30min、1h及2h记录1次18导联心电图;以后每日纪录1次;(3)溶栓前及溶栓后每2h行CKMB检查;连续12次。冠状动脉再通判断标准:(1)胸痛自溶栓后2h内基本缓解或完全消失;(2)心电图ST抬高最明显的导联在开始溶栓后2h内ST段下降≥50%;(3)CK-MB峰值提前到14h内;具备第二项加其他任何一项及以上者判定为冠状动脉再通。

1.3 心功能评价

出院后随访6个月行心电图、心脏多功能彩色多普勒检查,超声心电图监测溶栓后心室重构情况:左心室舒张末期容积指数(LVEDVI)、左心室收缩末期容积指数(LVESVI)、射血分数(LVEF)、短轴缩短率(LVFS)。

1.4 I级终点事件发生率

随访观察6个月内I级终点事件发生率,包括再次心肌梗死、死亡。

1.5 统计学处理

表2 2组心功能比较(±s)

表2 2组心功能比较(±s)

?

2 结果

2.1 2组血管再通率比较(表1)

溶栓组的血管再通率高于非溶栓组,2组比较具有显著性差异(P<0.05),见表1。

2.2 心功能比较

2组心功能比较有显著性差异(P<0.05,P<0.01),溶栓组优于非溶栓组,见表2。

2.3 I级终点事件2组比较

I级终点事件2组比较具有显著性差异(P<0.05,P<0.01),见表3。

2.4 不良反应

2例出现上消化道出血,给予洛赛克等药物后症状缓解,牙龈出血1例,眼结膜出血1例、皮肤黏膜出血、尿道出血1例,停用抗凝药后短期内消失,未出现致命的消化道出血及脑出血。无再灌注后心源性休克、心脏破裂,恶性心律失常发生。2例死于心源性休克,1例死于恶性心律失常,非溶栓直接导致。

3 讨论

急性心肌梗死是由于斑块破裂,继之血栓形成,导致冠状动脉管腔急性完全性闭塞而引起的一种急症。其具有发病急、并发症多、临床过程凶险、病死率高的特点,临床医生处理比较困难。AMI治疗在于尽早、完全和持续地实现心外膜下血管和心肌水平的血流再灌注,尽可能抢救濒死的心肌、保存左室功能、降低病死率。溶栓治疗是通过激活纤溶酶原,使富含纤维蛋白的血栓发生溶解,从而使闭塞的血管再通。目前,静脉溶栓已成为不具备开展急诊PCI手术、转运困难的基层医院治疗急性心肌梗死的最重要措施。AMI早期冠状动脉再通,可挽救濒死的心肌,减少梗死面积,不但可改变急性期预后,也可改变长期预后。

冠状动脉急性闭塞至心肌透壁性坏死有一时间窗,研究表明,这一时间窗大约4~6h。在起病4h内溶栓,可降低病死率30%;若在起病1~2h溶栓,则可降低病死率50%。由此可见在最初的4~6h黄金时间内尽早给药。本研究观察了70例急性心肌梗死(AMI)患者的临床资料,溶栓组与非溶栓组比较,在心功能(左室重构、左室射血分数)、近期及远期的再梗死率、死亡率等I级终点事件方面,溶栓组明显优于非溶栓组,差异具有显著意义(P<0.05,P<0.01),符合国内外临床研究结果,可见在AMI早期溶栓治疗是积极有效的治疗措施,通过静脉溶栓治疗,使梗死血管再通,可大大降低病人的病死率[3]。尿激酶在体内和纤溶酶原激活剂(tPA)直接裂解,激活纤溶酶原,使之变为纤溶酶,产生溶栓作用,治疗效果较好。该药无抗原性,无过敏反应,且价格较低,在许多基层医院仍值得推广。

[1]中华医学会心血管病分会.急性心肌梗死诊断和治疗指南[J].中华心血管病杂志,2001,29(12):710.

[2]胡大一,张华,许玉韵,等.糖尿病与心血管疾病[M].北京:人民军医出版社,2005:13~14.

[3]邓翠贞.静脉溶栓治疗老年急性心肌梗死患者的体会[J].实用心脑肺血管病杂志,2008,16(2):96.