英语二语学习者词重音声学特征实验研究

何云娟 王 倩 Caroline Wiltshire

(1.美国佛罗里达国际大学;2.加拿大阿尔伯塔大学)

1.引 言

我们知道,能否正确表达英语词重音(lexical stress)对二语学习者至关重要,它不仅关系到口音的轻重问题,而且对英语词重音的误读还会使人们对词义的理解产生滞后现象(Wiltshire&Moon 2003)。因为对某些词的重音误读会导致整个词性发生改变,比如record,重音在第一个音节上时是名词,在第二个音节上时则为动词。因此,研究二语学习者英语词重音的声学特征及其影响因素,对于更好地开展第二语言教学与研究具有重要意义。

以往学界关于二语学习者英语词重音的研究重点主要在两个方面,一是探讨哪些语言学习因素会影响二语学习者英语词重音的放置位置;另一是开展二语学习者和英语母语者词重音声学特征的对比研究。

就英语词重音的声学特征看,词重音的表现形式在声学特征上一般有如下特点:在音长方面,重音音节比非重音音节长;在音强方面,重音音节比非重音音节响;在音高方面,重音音节比非词重音音节的音调高。学者们研究发现,印度英语中双音节词的重音音节与非重音音节的声学特征差异与美式英语相比并不显著(Whiltshire&Moon 2003)。而广东英语则用高平调(55)来实现重音音节,中平调(22)读位于重音前的音节,低平调(11)读位于重音后的音节(Chen&Au 2004)。

在影响二语学习者英语词重音放置位置的因素研究方面,有的学者认为,音节结构(syllable structure)即元音的长短,是二语学习者或英语方言者对词重音的放置位置产生倾向性的影响因素之一。在西班牙英语、尼加拉瓜英语和新加坡英语中,英语的首级词重音(primary stress)都是放置在具有最长元音的音节上(Peng&Ann 2001)。有的学者认为,英语的词属性(lexical class)也会对词重音的放置位置产生影响,因为在英语中大部分的双音节名词的词重音在首音节,大部分双音节动词的词重音则在末音节,这种情况使得西班牙的英语学习者、韩国的英语学习者和泰国的英语学习者倾向于把词重音放在双音节名词的首音节或者放在双音节动词的末音节上 (Guion et al.2004;Guion 2005;Wayland et al.2006)。有的学者研究表明,音系结构相似性(phonological similarity)对英语词重音的放置位置也有显著影响,比如二语学习者在遇到一个新词时,会根据以前学过的并且跟这个新词在音系结构上类似的单词的重音模式来判断该新词的词重音位置,哪怕这种判断不符合音节结构和词属性对英语词重音位置的分配规律(Wayland et al.2006)。还有的学者,通过对二语学习者学习经历的研究,发现学习经历丰富者(experienced learners)比学习经历欠丰富者(inexperienced learners)对某些语音特征的发音更准确。像在音段(segmental features)的习得过程中的元音发音上,德国英语学习者中学习经历丰富者在发英语元音/æ/比学习经历欠丰富者发音更加准确 (Bohn and Flege 1992)。中国英语学习者中,学习经历丰富者比学习经历欠丰富者在发音上能更准确地区别英语元音/i-I/and/ε-æ/(Flege,Bohn and Jang 1997)。在辅音的发音上,日本英语学习者中,学习经历丰富者在发音上比学习经历欠丰富者更能准确地区别英语的辅音/r-l/(Flege et al 1995)。在中国英语学习者中,学习经历丰富者比学习经历欠丰富者发英语元音后(post vocalic)辅音/l/会更接近于目的语(He 2004)。

从学界的研究成果中我们发现,二语学习者的英语词重音声学特征及其影响因素是非常复杂的,为此,我们的实验将重点研究二语学习者的学习经历与超音段(suprasegmental features)习得之间的影响关系。通过对两组不同英语学习经历(根据有无英语国家学习经历划分)的中国英语二语学习者英语词重音声学特征的实验,通过与控制组英语母语者的英语词重音声学特征的对比,探讨有无目的语国家的学习经历是否对其英语词重音的发音正确性、声学特征上的差异性有影响等问题。

2.测试方法

2.1 被试

我们的实验分为实验组和控制组(control group)两组,实验组共16名被试,其中8名为北京一所工科大学的研究生,他们中无一人参加过托福考试,也没有在英语国家学习和生活过的经历,他们对英语的学习和应用基本在读写上。另外8名则是在美国大学学习的中国学生,他们均参加过托福考试,并且在美国学习时间至少都在三年以上,可以说在美国生活学习的8名中国学生在英语的听说训练与练习程度与机会上均好于在中国生活学习的8名中国学生。

控制组为6名美国本科学生。

2.2 测试内容

我们选取了两组英语配对词汇,每组都为22个。包括22个配对的真实双音节词和22个配对的非真实双音节词。之所以使用非真实英语词汇,是为了避免被测者在学习过程中产生的对真实词汇词重音的熟练程度影响其显示对词重音发音的真实能力。真实双音节词其语音区别仅在词重音的位置上,如subject和subject,划线部分为重音音节。非真实双音节词的音节结构均为CVCVC(鼻音+元音/i/+鼻音+/i/+爆破音)结构,如mimit和mimit,划线部分为重音音节。选择鼻音作为音节的音头(onset),是为了保持元音界限的清晰度和元音音高的平稳性。

2.3 测试过程

每个被测者须读两组英语词汇(真实英语词汇和非真实英语词汇),被测者在完成一组测试词汇后,需休息一分钟,以防止疲劳影响发音结果。英语测试词汇均随机出现,非成对出现,以防止被测者惯性的语音对比影响其发音结果。

每个被测者在朗读一个单词时需念两遍。第二遍的发音被认为是其对这一单词的稳定发音。这一设计是为了避免被测者的口误。在每组英语词汇正式测试开始之前,有三组热身词汇让被测者熟悉测试要求和过程。但热身词汇的发音情况不计入我们的数据统计中。

2.4 测试分析

借助语音软件PRAAT,我们对被试者发音的中英文双音节词汇中元音做了标定,对其音长、音强、音高做了测量。音长的测量从元音头到元音尾;音强的测量为平均音强;而音高我们测量了首点音高在5%音长处、中点音高在50%音长处和尾点音高在95%音长处。

2.5 测试结果判断者

本次研究的测试结果由两名从事语音学研究的专业人士来对中国学生英语词重音的放置位置做出判定。

3.测试结果

本研究的测试结果分为两个方面。一为外语学习经历与词重音的准确性,我们用准确率来表示;另一为词重音音节的三个声学特征在中美发音者之间是否有差异,这里我们用重音与非重音的声学比率来表示。

3.1 准确率

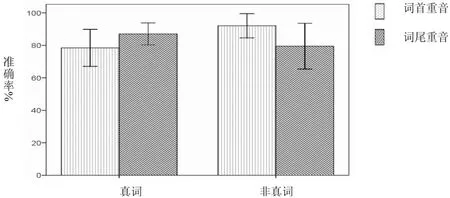

图1 不同英语学习经历的中国学生词重音实现的准确率

图1显示,在美国学习的中国学生对英语词重音放置的准确率要略高于在中国学习的中国学生(85.23%vs.83.24%),但经过 t-test检验以后,发现此优势并没有显著差异 t(62)=-.377,p=.707。

图2 中国学生对真假英语词汇词重音实现的准确率

如图2所示,中国学生在读真词时,词重音位于后一个音节的准确率要高于重音位于前一个音节的真词,在统计上为近乎显著差异(p=0.056),而中国学生在读词重音位于后一个音节的非真词时,词重音的准确率则要低于重音位于前一个音节的非真词,在统计上也为近乎显著差异(p=0.065)。

3.2 声学特征分析

下表中,所有的数据均来自非真词。

图表中的IE代表的是在中国的中国学生的发音特征,EE为在美国的中国学生的发音特征,AE为在美国的美国本科生的发音特征。

3.2.1 音强

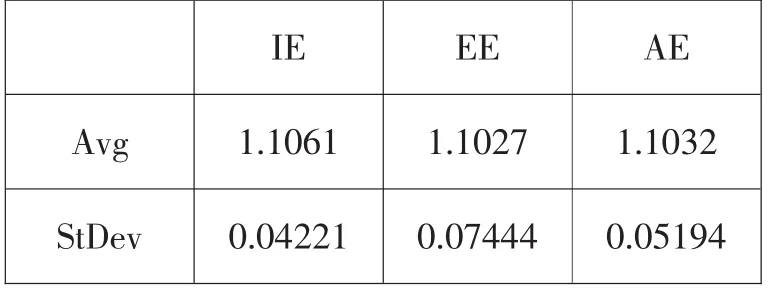

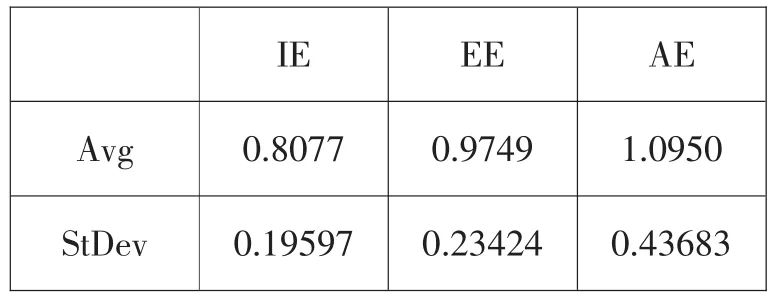

表1 词重音在首音节的重音元音和非重音元音的音强比率

表2 词重音在首音节的重音元音和非重音元音的音强比率

表1数据经过One-way ANOVA测试显示没有显著的分组差异 [F(2,225)=0.929,p>0.05],而表2的数据经过One-way ANOVA的测试,显示有显著的分组差异[F(2,190)=0.000,p<0.001],Post hoc analyses(Tukey HSD)进一步显示在中国的中国学生和在美国的中国学生两组之间没有显著差异,但是两组的中国学生与美国学生进行对比时,均发现有显著差异,中国学生的音强比率比美国学生的音强比率明显减小。

3.2.2 音长

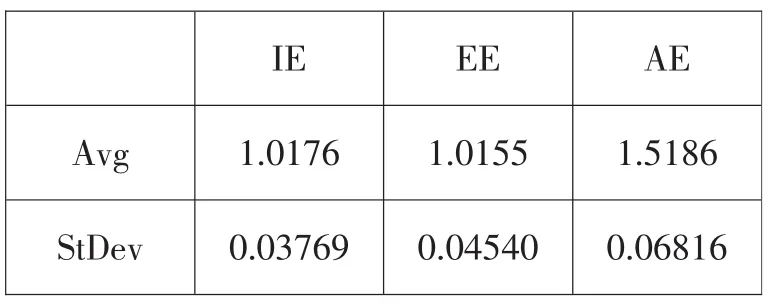

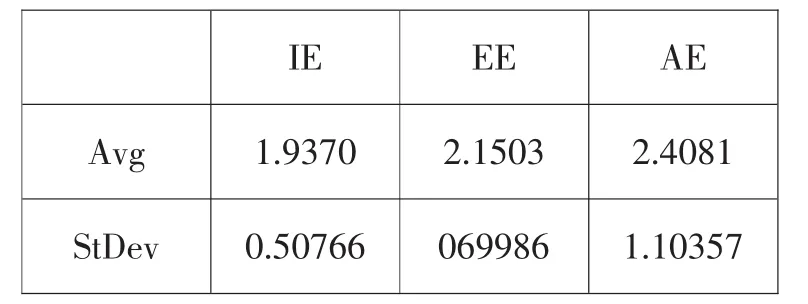

表3 词重音在首音节的重音元音和非重音元音的音长比率

表4 词重音在首音节的重音元音和非重音元音的音长比率

表3的数据经One-way ANOVA测试,显示出显著的分组差异[F(2,225)=0.000,p<0.001],Post hoc analyses(Tukey HSD)进一步显示三组被试在音长比率上两两均有显著差异。这里值得注意的一点是尽管首音节的元音是词重音的所在元音,两组中国被试在发音中末音节的元音音长都略长于首音节的元音音长。表4的数据经One-way ANOVA测试,显示出显著的分组差异[F(2,190)=0.005,p<0.001],Post hoc analyses(Tukey HSD),进一步显示在美国的中国学生和美国学生在音长比率上没有显著差异,而在中国的中国学生和美国学生在音长比率上的对比则在统计上显示出显著差异。在中国的中国学生的音强比率比美国人和在美国的中国学生的音强比率明显减小。

3.2.3 音高

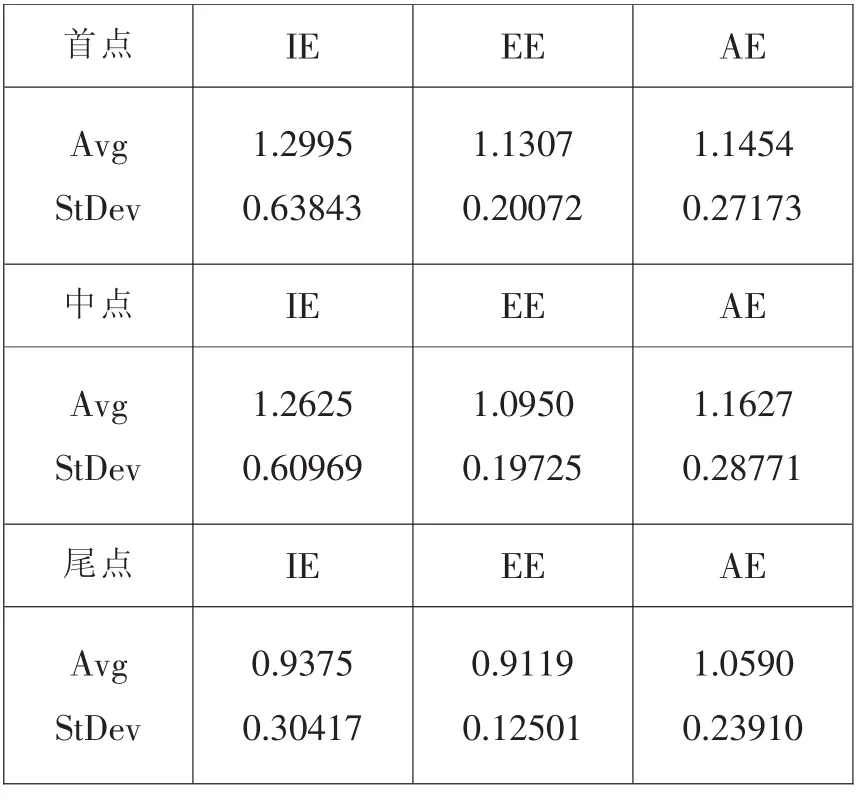

表5 词重音在首音节的重音元音和非重音元音的音高比率

表6 词重音在首音节的重音元音和非重音元音的音高比率

表5中的数据经过One-way ANOVA的测试后显示任何一个测试点的音频比率(首点:[F(2,99)=0.278,p>0.05;中点:[F(2,99)=0=1.273,p>0.05;末点:[F(2,99)=1.092,p>0.05)都没有显著的分组差异。然而,表6中的数据经过One-way ANOVA的测试后显示末点的音频比率有显著的分组差异([F(2,93)=3.188,p<0.05),而首点([F(2,93)==1.633,p>0.5)和中点([F(2,99)=1.517,p>0.05)在音频比率上则没有显著的分组差异。Post hoc analyses(Tukey HSD)进一步显示在美国的中国学生与在中国的中国学生在末点音频比率上没有显著差异,而两组中国学生和美国学生在末点音频比率上则均表现出显著差异。中国学生比美国学生的末点音频比率要小,并且美国学生的末点音频比率大于1而中国学生的末点音频比率小于1。

4.进一步讨论

4.1 关于准确率

我们发现在美国生活和学习的中国学生在发词重音的准确率上虽然比在中国生活和学习的中国学生的准确率略高,但是在统计上并没有呈现出显著差异。我们观察到两组中国学生对词重音的放置准确率均在80%以上(在中国的中国学生:83.24%vs.在美国的中国学:85.23%)。80%以上的准确率在第二语言习得的过程中可以确定中国学生作为一个整体在以英语为外语的课堂学习中即可以基本掌握英语词重音,但同时也会形成提高英语词重音准确率的瓶颈,所以即使在英语母语环境中学习过三年多,对中国学生英语词重音的放置准确率上也没有明显的帮助作用。

这里我们需要解决一个问题,即为什么中国学生在对英语词重音的放置上会有如此高的准确率呢?我们认为,汉语是一门以声调来表达词义的语言。虽然在汉语中并不存在词重音的现象,也就是说一个音节在一个词中是否被正确的重读并不影响整个词义的变化。因而从发音人的母语中直接迁移词重音是不可能的。但是另一方面,词重音的一个声学特征音高,可以让以汉语为母语的英语学习者来从听觉上感受到词重音音节与非词重音音节的音高差异(Wang 2008)。

在图2中我们发现,中国学生在对非真实词汇的发音中,词重音放置在词首时,其发音的准确率要高于词重音放置在词尾,而且这种差异在统计上呈现出边缘性显著差异。我们还发现中国学生在对真实词汇的发音中,词重音放置在词尾时,其发音的准确率要高于词重音放置在词首,而且这种差异在统计上也呈现出边缘性显著差异。由此推断,如果所选被测人数在未来的研究中扩大的话,那么词重音在词的哪一位置上会对发音的准确率产生决定作用将会呈现出绝对的显著差异。

根据中国学生对非真实英语词汇词重音位置发音准确率的差别,我们认为中国学生对英语词重音的语音偏好(phonetic preference)是在词首重音上。而在对真实英语词汇的朗读上,我们推测由于在英语教学的过程中,所测词汇的动词形式(词重音在词尾的形式)出现频率要高于所测词汇的名词形式(词重音在词首的形式),所以中国学生在学习这类词汇的过程中形成的发音习惯是在词尾重音上。为此使得词重音在词首的真实词汇产生误读的可能性增加了。这里我们看到,学生自身的语音偏好是词首重音,而学习习惯的语音习惯是词尾重音,由此我们得出学习过程中发音习惯可以改变学生自身的语音偏好。

4.2 声学特征

表1和表2的数据分析表明,不同学习经历的中国学生在英语词重音的音强对比上不存在显著差异。当词重音在词首时,两组中国学生都能做到与英语为母语的发音人相似的音强比率。而当词重音在词尾时,两组中国学生的音强比率却都与英语为母语的发音人存在显著差异。可见中国发音人音强比率要比美国人的音强比率明显减小。

表3和表4的数据分析表明,英语学习经历越丰富,对中国学生在英语词重音的音长对比向目的语的靠近过程中越有显著的帮助作用。在美国学习生活的中国学生在音长对比率上都高于在中国学习生活的中国学生。从词重音的位置上看,我们发现,词重音位于词首时,对目的语接触较多的在美国的中国学生还是和以英语为母语的美国学生在音长比率上有统计学上的差异,但这种差异在词重音位于词尾时则不存在了。

表5数据表明中国学生在发词重音在首音节词时,尽管语言学习经历(在中国学习生活和在美国学习生活)不同,但中国学生在音高比率上都和以英语为母语的美国学生在统计上没有明显差异。而表6数据表明,在发词重音在末音节词时,中国学生在末点音高比率上则和美国学生有明显差异。我们观察到中国学生习惯把末音节重音音节发成降调,但是美国学生在发末音节重音音节时发成缓升调。

以上结果表明,尽管在英语词重音的放置准确率上,在英语国家的学习生活经历没有起到明显的帮助作用,但是在语音的相似化程度上,也就是在英语词重音的声学特征上,目的语国家的学习生活经历会让学习者的发音更向目的语靠近。因为在目的语国家学习和生活,让中国学生有了更多的机会接触到目的语,并且这样的语言接触不仅仅是局限在书本学习和文献阅读当中,而且也扩大到了语言的口头交流中。而与目的语为母语的人进行口语方面的交流对二语学习者在发音上具有最直接的帮助作用。通过更多的二语输出和输入,发音人在进行交流中不断获取以目的语为母语的人的发音并在以后的交流中进行模仿,从而使自己在发音上更接近目的语。

5.结 论

本次研究我们调查了两组不同英语学习经历的中国学生对英语词重音放置的准确率以及这两组学生和美国学生的英语词重音的声学特征在音强、音高和音频上存在的差异程度。我们发现两组中国学生对英语词重音放置的准确率都非常高,尽管英语学习经历丰富的中国学生在准确率上稍高于学习经历少的中国学生,但英语学习经历在英语词重音放置的准确率上并不起显著作用。

学习过程中的发音习惯会对英语词重音放置的准确率产生作用。虽然中国学生普遍倾向将英语词重音的语音放在双音节的词首,但是由于在以往的学习过程中学习到的(并在本研究中进行测试的)真实英语词汇的词重音出现在词尾,所以中国学生也会容易将词重音放在真实词汇的词尾上。

有较丰富的母语国家学习经历的学习者比无母语国家学习经历的学习者在音长和音强的语音声学特征上更接近于英语发音模式,但仍与英语发音模式具有差异性。虽然学习经历丰富者和学习经历不丰富者的首音节为词重音的音高模式都同英语发音模式具有相似性,但其末音节为词重音的音高模式则同英语发音模式具有差异性。

Altmann,H.(2006).The Perception and Production of Second Language Stress:A Crosslinguistic Experimental Study[D].University of Delaware.

Chen,C.&Au,C.(2004).Tone Assignment in Second Language Prosodic Learning.International Speech Communication Association(ISCA).Annual Meeting “Speech Prosody” in Nara,Japan,March 2004.

Cruttenden,A.(1997).Intonation[M].Cambridge:Cambridge University Press.

Flege,J.&Takagi,N.&Mann,V.(1995).Japanese adults can learn to produce English/r/and/l/accurately[J].Language&Speech(38).

Guion S.G.,Clark J.J.,Harada T.,Wayland R.P.(2003).Factors affecting stress placement for English non-words include syllabic structure,lexical class,and stress patterns of phonologically similar words[J].Language and Speech(46).

Guion S.G.,Harada T.,Clark J.J.(2004).Early and late Spanish-English bilinguals’acquisition of English word stress patterns[J].Bilingualism Language and Cognition(7).

Gussenhoven,C.(2004).The Phonology of Tone and Intonation[M].Cambridge:Cambridge University Press.

He,Y.(2004).The production of English dark/l/by Mandarin speakers[MA].University of Victoria.

Peng,L.&Ann,J.(2001).Stress and Duration in Three Varieties of English[J].World Englishes(20).

Wang,Q.(2008).L2 stress perception:The reliance on different acoustic cues.Speech Prosody.Campinas,Brazil.

Wayland,R.P.,Guion,S.G.,Landfair,D.Y Li,B.(2006).Native Thai speakers’ acquisition of English word stress patterns[J].Journal of Psycholinguistic Research(35).

Wiltshire,C,Moon,R.(2003).Phonetic Stress in Indian English vs.American English[J].World Englishes(22).