论梁辰鱼的史学追求及文艺思想

文/黎国韬

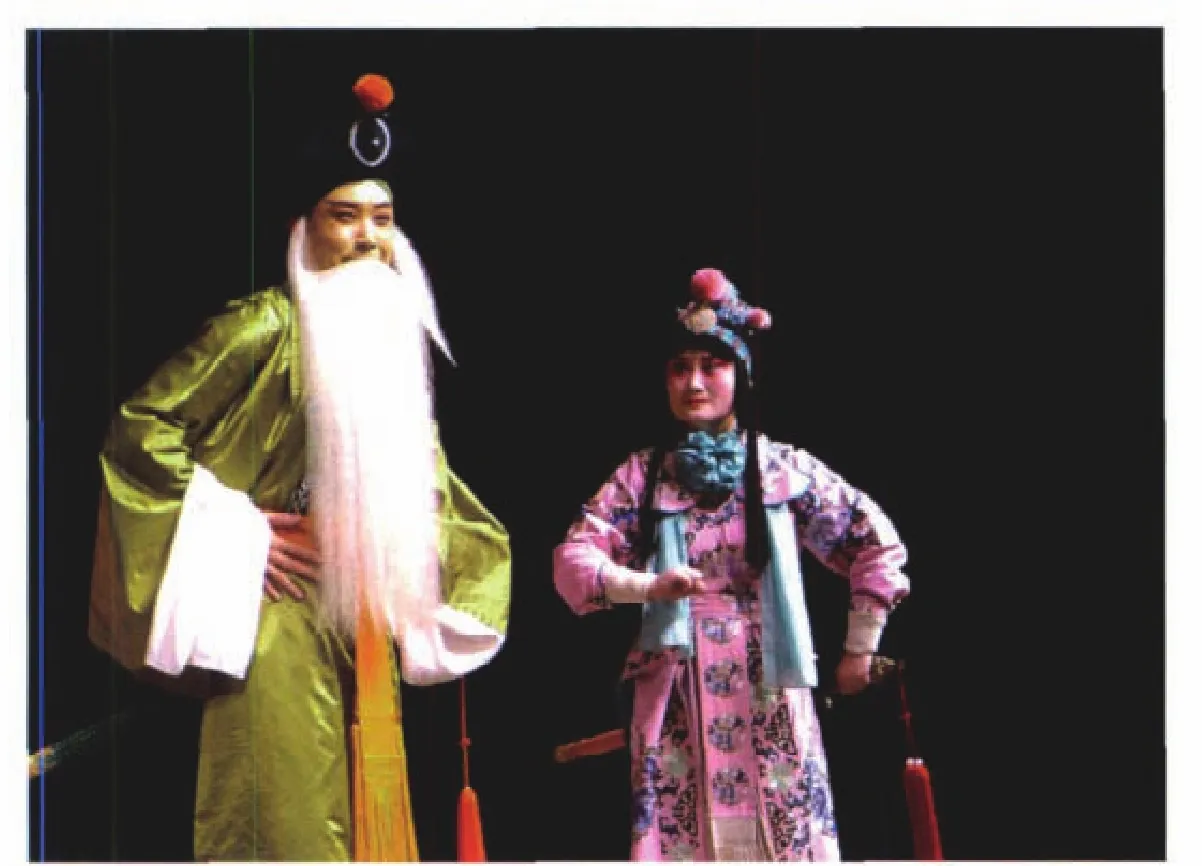

昆曲《浣纱记·寄子》剧照

梁辰鱼(1520-1592),字伯龙,号少白,别署仇池外史、仇池道人,江苏昆山人,明代著名戏曲家、散曲家,同时也是一位少有名气的诗人。有关梁氏的生平与思想,前人已作过不少的研究,但对其史学追求、文艺思想等问题的探讨,则尚欠深入,甚至还存在一些空白。而有关问题的深入探讨,对进一步研究梁氏的戏剧创作和文学作品必将产生推动作用,故本文拟就有关问题作出探讨,希望能有所补正。

一

梁辰鱼以文学和艺术创作名家,但他对史学同样有强烈的爱好,并有自觉的追求。对此,梁氏曾在自己的一些诗篇中作过表述,如《鹿城诗集》卷六《远游》一诗有云:

结发慕远游,精心在经史。上下几千岁,欲究治乱旨。[1](P101)

诗中明确提到梁氏从小就精心于经、史之学,而且这样做还有明确的目的,即要穷“究治乱”之旨,亦即找到历史兴亡的规律和原因。这可视为梁氏人生中一项重要的追求,在同时代人的描述中也可以看到这点,如文徵明《梁伯龙诗序》云:

伯龙今将游帝都。……以一书生南游会稽,探禹穴,历永嘉、括苍诸名山而还;既又溯荆巫,上九疑,泛洞庭、彭蠡,登黄鹤楼,观庐山瀑布,寻赤壁周郎遗迹,篇中历历可见。伯龙又云:“余此行非专为毕吾明经事也。”盖远追子长芳轨,欲北走燕云,东游海岱,西历山陕,览天下之大形胜,与天下豪杰士上下其议论、驰骋其文辞,以一吐胸中奇耳。[1](P33)

所谓“远追子长芳轨”,也就是要以司马子长(司马迁)为榜样,在史学上有所贡献。原来司马迁当年为了收集史料编纂《史记》,曾“二十而南游江、淮,上会稽,探禹穴,闚九疑,浮于沅、湘;北涉汶、泗,讲业齐、鲁之都,观孔子之遗风”。[2](P3293)梁氏远游的情形与之很是相似,所以文徵明才有此一说。可惜对于梁辰鱼的这种史学追求,学界关注者不多,而对于梁氏何以会有这种追求?更罕见谈及。所以很值得作进一步的探讨。窃以为,除了天性“慕远游”、喜经史以外,家学渊源和师友影响当是形成这种追求的两个最重要原因。首先看家学渊源,据《道光昆新两县志》卷二十六《文苑一》载:

梁辰鱼:(梁)纨曾孙。父介,字石重,平阳训导,以文行显。[3](P404)

可见,梁辰鱼出身于知识分子家庭,他幼时应当有机会受到较为良好的教育。而于史学方面,对其影响较大的当是其叔祖梁鸣鸾。据《道光昆新两县志》卷二十六《文苑一》载:

梁鸣鸾,字九章,纨子,与兄鸣凤齐名。[3](P402)

鸣鸾为梁纨子,所以论辈份是梁辰鱼的叔祖。他在当时又是一位颇有声望的史学家,张大复《皇明昆山人物传》卷六本传对此有详尽记载:

梁鸣鸾,字九章,兄弟皆有声名,而公性尤为沉至,无高华自喜之色,居恒耽嗜史籍,尝仿古论赞体作《史论》四十卷,摘铅刺椠,朱黄不去其手,凡数十年而后就。又重自矜秘,弗以示人。一时学者,争师尊之,彬彬多该达之士。或去为大官,而公怡然殊弗屑意。所至必以《史论》自随,点窜寻绎,无问寒暑风雨、晦明昼夜。嘉靖中,以岁荐谒选长安。授黄州府黄冈县教谕。课率诸生外,读史不辍。墙墉间皆有笔墨纪录。尝携论数卷泛舟赤壁下,传言学使者将行县,浮江迎之。遂百里而遥。舟过青山矶,风波骇作,舟人大恐。公摄衣危坐,数问从者,《史论》何在?寂无长言。盖其耽嗜如此。……公所著书,归太仆有光为之序。公尝属之曰:“子为序吾书,甚勿有所称述。弟言其人,平生无他好,惟好读书,甚老无倦而已。”[4](P702)

鸣鸾之耽嗜史学,几已近痴,而所作《史论》,有归有光“为之序”,可见当时影响甚大。梁辰鱼作为鸣鸾孙辈,未必有机会亲聆教诲,但鸣鸾之《史论》他必可看到,先人行迹肯定对他会有潜移默化之影响。另外,归有光生于公元1506年,卒于公元1571年,与梁辰鱼同乡而年辈稍前,史称他“好《太史公书》,得其神理”。[5](P7383)归有光为鸣鸾《史论》作序一事,梁辰鱼肯定知道,亦必定看过。以此而论,谓其于史学上素有家学之渊源当不为过。

其次说师友之影响。这当然要提到当时的史学大家王世贞。世贞字元美,太仓人,号州山人,为明代后七子首领,主持文坛二十年,影响极大,事见《明史文苑三》本传。梁辰鱼与世贞有亲戚关系,虽然年龄稍长,但在辈份上却是世贞之表侄。(1)更为重要的是,梁氏曾从游于王氏门下,时人文稿多有记录。(2)而且世贞酬赠梁氏之诗文颇多,梁氏《鹿城诗集》中涉及王氏之诗也有七首,俱可见二人关系非同一般,大约是亦师亦友而兼属亲戚。

王世贞是明代一位在史学上取得了巨大成就的文人,[6]其声名藉甚又远在梁鸣鸾之上,他曾于《弇山堂别集小序》中自称道:

弇山堂别集者何?王子所自纂也。……王子弱冠登朝,即好访问朝家故典与阀阅琬琰之详,盖三十年一日矣。晚而从故相徐公所得尽窥金匮石室之藏,窃亦欲藉薜萝之日,一从事于龙门、兰台遗响,庶几昭代之盛,不至忞忞尔。[7](P4)

所谓龙门、兰台者,乃指汉代史学大师司马迁与班固,世贞于史学上之追求不可谓不高矣。鉴于梁氏曾从游世贞门下及梁王二人的亲密关系,则梁氏在史学上受王氏之濡染和影响当是极为自然的事。

自上述可知,梁辰鱼之所以在史学上有明确的追求,与其家学渊源及师友之影响分不开。以此反观梁氏的文艺作品,不难明白其中一些奥妙。比如,其戏剧代表作品《浣纱记》,旧名《吴越春秋》,(3)“春秋”二字清楚表明了它的历史含量,撰者必有借剧说史的意图在焉。另外,传奇作品习惯在《家门》一出表达作者的创作意图,据《浣纱记》第一出《家门》之[红林檎近]曲云:

佳客难再遇,胜游不再逢。夜月映台馆,春风叩帘栊。何暇谈名说利,漫自倚翠偎红。请看换羽移宫,兴废酒杯中。骥足悲伏枥,鸿翼困樊笼。试寻往古,伤心全寄词锋。问何人作此,平生慷慨,负薪吴市梁伯龙。[1](P449)

所谓“兴废酒杯中”、“试寻往古,伤心全寄词锋”,便隐含“欲究治乱”、以古鉴今的意思。此外,传奇作者往往又会在剧作结局的下场诗中表达自己的看法,《浣纱记》最后一出之下场诗有云:

尽道梁郎识见无,反编勾践破姑苏。大明今日归一统,安问当年越与吴。[1](P579)

“安问”原是不必问之意,但置于此分明是反语。因为梁辰鱼生活的年代,明皇朝正遭遇倭寇、俺答等不断入侵,加之国内政局黑暗,外忧内患,早已不复开国时盛世。梁辰鱼有感于此,故特意编撰《浣纱记》一剧,实欲借用春秋吴国由盛而衰的历史教训作为明朝的古鉴。因此,如能明白梁辰鱼在史学上的一贯追求,对于理解其戏剧作品将有很大帮助。

二

接下来谈谈梁辰鱼的文艺思想。现存梁氏评论文艺的文字材料基本上全录于吴书荫先生编集校点的《梁辰鱼集》内,这批材料包括:《南西厢记叙》;《鹿城诗集》中的部分诗序;正续《江东白苧》中的部分散曲序。对于这批材料所体现的文艺思想,似乎还未有文章作过专门分析,以下拟从三个方面展开讨论。

第一,从写作的形式看,这批材料绝大部分都用骈体文写成,从中反映出梁辰鱼为文尚骈丽的倾向。举《与毛德甫学博启》一篇为例:

德甫逸翰鸿翔,猛气骏发。孝敷昆弟,谊溢乡闾。略迅康庄之衢,定跃青宵之步。讵意早淹贾谊,老困冯唐。弹铗摧侠烈之膺,吹箫堕英雄之泪。然终养入官,实超毛义;而穷年训诂,酷类毛苌。西曹赐几,久无魏太祖之礼贤;南楚脱囊,又乏赵平原之识士。聪明空已委之薄命,富贵不甚钟乎多才。江东旧梦,空生彩笔之花;历下新篇,徒泣青毡之雨。室存木榻,萧条实胜乎幼安;归抚竹松,僻陋更贫乎元亮。抱疴琴室,行药茅堂。纤腰渐削沈休文,消渴未蠲汉司马。优游岁月,栖息丘樊。苍苔愁破,不敢投故人之车;红叶可题,聊尔馈新秋之句。冀纡愁抱,庶慰友生。谨启。(4)

这是梁氏少数留存下来且比较完整的文章之一,用典甚密,言辞雅涩,正可视为其作文之习惯。而这种行文习惯实际上与其《浣纱记》、《红线女》等戏剧的遣词用语直接有关。以《浣纱记》中《游春》出西施的上场白为例:

奴家姓施,名夷光。祖居苧萝西村,因此唤作西施。居既荒僻,家又寒微,貌虽美而莫知,年及笄而未嫁。照面盆为镜,谁怜雅澹梳妆;盘头水作油,只是寻常包裹。甘心荆布,雅志坚贞。年年针线,为他人作嫁衣裳;夜夜辟纑,常向邻家借灯火。今日晴爽,不免到溪边浣纱去也。只见溪明水净,沙暖泥融,宿鸟高飞,游鱼深入。飘遥浪蕊流花靥,来往浮云作舞衣。正是:日照新妆水底明,风飘素袖空中举。就此石上不免浣纱则个。[1](P451)

这本是村女出场时的寻常说话,却分明是在读骈体文,以至明人王骥德在批评梁辰鱼戏剧作品语言时曾尖锐指出:“纯是四六,宁不厌人?”[8](P141)以上例子可以说明,由于梁氏推重骈丽文体的写作,以致这种文艺观念直接影响了他在戏剧方面的遣词造句。

第二,这批文字材料显示了梁氏具有较高水平的曲学观,这在《南西厢记叙》中体现得最为充分。[1](P594)此《叙》起句提出“乐府变而为词,词变而为曲”的观念,代表了古人对戏曲起源的普遍看法。接着谈《西厢记》,认为“曲虽盛于元,而犹以《西厢》压卷”,是较早论及《西厢记》在元曲中地位的文字。再接下去批评李日华的《南西厢》“翻为南曲,蹈袭句字,割裂词理,曾不堪与天池作敌”,更远不及《王西厢》。以上两项关于《西厢记》的观点,清人李渔《闲情偶记》的《音律第三》中多所采用,[9](P35)可见颇有影响。

在此《叙》中,梁辰鱼还指出了一个带有规律性的现象:“凡曲:北字多而调促,促则辞情多而声情少;南字多[少]而调缓,缓则辞情少而声情多。”(5)此说较早而且较有见地地分析了南北曲的差异,与魏良辅《曲律》中一些论曲的文字很接近,(6)或有助于说明二人在音乐上确曾有过传承关系。这段文字还可能与王世贞《曲藻》关于南北曲之区别那一段著名文字互有启发。(7)

此《叙》最后说到:“李氏无乃欲便傭人之讴而快里耳之听也?议者又何足深让乎?特采全之,以成全刻。”可见,梁辰鱼虽然认为李氏的《南西厢》水平较低,但却并不否定它对戏曲传播所起的功用,表现出梁氏较为通达的曲学观念。总之,《南西厢记叙》是梁氏现存一篇颇为重要的文章,其中所体现出来的文艺思想应当就是他戏剧创作的经验总结。

梁辰鱼还有一些关于曲学创作的思想散见于其散曲序中,同样也显示出较高的理论水平。如《江东白苧》卷上《白练序·咏帘栊》套曲之序云:

咏物之作,其来尚矣。模写之妙,世或鲜焉,非音调之不谐,即情文之未至.既乖旧谱,复累新声。……余素蹈歌场,兼猎声囿,因端居之多暇,见笔砚之精良,假微物以适情,托芜词而比义。喜于房廊纵步,特以帘栊命篇。[1](P349)

此序提出写咏物散曲要声调、感情、文采兼美,而且要合旧谱、出新声,还要有所比兴托意,要求是相当高的。又如《江东白苧》卷上《好事近·元宵灯词》套数之序云:

上元诸作,南北多篇,俱属黄钟,再无别调。春城花月,腐语连绵,人际大明,芜词稠叠。兹独宫移南吕,序合《画眉》。使星桥火树,少换见闻;玉漏金吾,重新喉吻。虽不能登之乐府,常侑万年之欢;亦可以播之教坊,聊博一时之笑。[1](P351)

此序则表现出梁氏求新求变的文艺思想,亦属可贵。今检其所作《浣纱记》传奇和《红线女》杂剧,情节、结构、结局皆不落俗套,正可与此参证。再如《江东白苧》卷上《梁州序·初夏题情改定陈大声作》序云:

思本幽深,疑无定位;调拘律吕,自有恒裁。苟情词之相鲜,顾音声之独滞,则前通后窒,始合终离。……歌之不振,岂无其由?白下陈公,南都侠客。……但其精专北调,脱略南歌。楚学齐言,殊非本色;婢作家妇,终不似真。[1](P359)

此序提出了“拘律吕”、“重本色”的重要作曲原则,比起沈璟的曲学理论可谓先行了一步;(8)而对于陈氏散曲之优劣,亦可谓鞭辟入里。此外,《江东白苧》卷下《二郎神·秋怀》套数之序还表现出作者对《文心雕龙》的熟知与认同;(9)《江东白苧》卷上《梁州序·咏蛱蝶》套数之序则道出了诗与画这两种艺术形式的区别所在;这些都是值得重视的经验之谈。(10)

第三,梁氏这批文字材料中的部分文艺思想也存在保守之处,如《江东白苧》卷下《二郎神·拟汉宫春怨》套数之序有云:

宫词之作,其来已淼,与时高下,具体纷纭。援雅琴而变调,方无愧于长门之篇;顾女史以问诗,始有得于自悼之意。沿及南国,降自唐家。香词满案,无非怨望之音;秀翰盈笺,尽是嬉游之句。……是皆哀过乎中,乐失其正者也。[1](P365-366)

这里提出了“乐正”的观点,与《江东白苧》中滥写情词的情况显然自相矛盾。这一情况说明,梁辰鱼毕竟受儒家正统文艺思想的影响较深,其文艺观念有时未免保守。在其所作的《鹿城诗集》中有专门模拟古人的乐府一体,大概也是深受王世贞等“后七子”影响的缘故,同样显示了其创作的保守性。(11)

一个作家的创作往往受其文艺思想的制约,今将梁辰鱼形诸文字的文艺观念略为整理于此,目的正是希望能够藉此更好地研究他的创作。总的说来,梁氏的文艺思想反映出他在曲学方面有较高的造诣,但有时又略嫌保守。如与晚明的文学思潮略作比较,就可以更清楚看到这一点。晚明许多文学家的批评思想是相当激进的,如李贽提出“童心说”、公安派提出“独抒性灵”说。与之相比,梁辰鱼有时还固守乐正、拘于旧谱,显然更接近于“后七子”的复古之论。不过,他的两部剧作《红线女》与《浣纱记》又确实含有许多新的东西,对他自己的文学思想多所突破,这不能不说是给了读者、观众一个惊喜。

小 结

通过以上论述可知,梁辰鱼从年青时候起就有比较自觉的史学追求,这主要是由于家学渊源和师友的影响,弄清楚这个问题,对于理解其戏剧作品特别是《浣纱记》的写作目的会有较大帮助。梁氏的文艺思想主要见于《南西厢记序》及其诗序、散曲序中,其中既有比较保守的观点,也有比较高明的曲学论说,对于理解其剧作和散曲创作也提供了一些帮助。

总之,过往有关梁辰鱼生平与思想的研究虽已不少,但对其史学追求、文艺思想等方面问题尚关注不够,这对于深入理解梁氏的文艺作品不免产生了一定障碍。为此,本文专门作了补充,不当之处,敬祈教正。

注释:

(1)《鹿城诗集》卷六有《春夜宴离薋园别王元美敬美二表叔》诗一首,王元美即王世贞,敬美即世贞弟王世懋。

(2)如王世贞与《李于鳞》书(二十三)有云:“所与从游者梁辰鱼,其人长七尺余,虬髯虎颧。”(《弇州山人四部稿》卷百一十七,上海古籍出版社1993年,第三册第10页)李攀龙《与王敬美》书(之一)又有云:“梁生恒幹魁梧,乃能宛延于君家兄弟,奇哉!东行,痯痯自罢,囊中装悬磬矣。揽眺之余,空言盈箧,不如一囊钱也。然御我为幸,沾沾焉不知其所苦,归为卒业门下,而令无负远游。”(《沧溟先生集》卷三十,上海古籍出版社1992年,第711-712页)两书皆可作为梁氏从学于王世贞门下的明证。

(3)《浣纱记》第一出《家门》之[汉宫春]曲有云:“看今古,浣纱新记,旧名《吴越春秋》。”参见《梁辰鱼集》,第449页。

(4)此《启》附于《鹿城诗集》卷二十一《毛德甫学博抱病斋居作诗奉讯》诗题后,亦可视为诗序。参见《梁辰鱼集》,第263-264页。

(5)笔者案,引文中的“南字多”疑是“南字少”之讹,梁辰鱼作为南曲一代宗师,应不会犯这些常识性的错误,当是刊刻时出错。

(6)魏氏《曲律》云:“北曲字多而调促,促处见筋,故词情多而声情少。南曲字少而调缓,缓处见眼,故词情少而声情多。北力在弦索,宜和歌,故气易粗。南力在磨调,宜独奏,故气易弱。”(《中国古典戏曲论著集成》第五册,第7页)

(7)王氏《曲藻》云:“凡曲:北字多而调促,促处见筋;南字少而调缓,缓处见眼。北则辞情多而声情少,南则辞情少而声情多。北力在弦,南力在板。北宜和歌,南宜独奏。北气易粗,南气易弱。”(《中国古典戏曲论著集成》第四册,第27页)与魏良辅《曲律》所言相近,魏、梁、王三人之说谁为最早,目前未易定论。

(8)《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》“沈璟条”指出:“沈璟的主张不外两点:(1)格律重于一切;(2)戏曲语言崇尚本色。”(中国大百科全书出版社1992年,第349页)

(9)序云:“寂然凝虑,思接千年;悄焉动容,视通万里。”(《梁辰鱼集》,第368页)刘勰《文心雕龙·神思篇》则云:“文之思也,其神远矣!故寂然凝虑,思接千载;悄焉动容,视通万里。”(范文澜《文心雕龙注》卷六,人民文学出版社1958年,第493页)前后无甚区别。

(10)梁辰鱼还有一些作曲、唱曲的观点与经验散见于其部分散曲的自注之中,如《续江东白苧》卷下《七贤过关·代金坛王四儿锡山渡口晓别作》集曲、《好事近·代瑯玡季子寄白玉英》套数,曲中都有频密的注释,俱可见出梁氏对音律的精研。

(11)笔者案,明代前后七子提倡“文必秦汉,诗必盛唐”,在创作上是比较保守的。

[1]吴书荫编集校点.梁辰鱼集[G].上海:上海古籍出版社,1998.

[2]司马迁撰、三家注.史记·太史公自序[M].北京:中华书局,1982.

[3]王学浩等.道光昆新两县志[M]//中国地方志集成(一辑第15册).南京:江苏古籍出版社,1991.

[4]张大复.皇明昆山人物传[M]//四库全书存目丛书(史部95册).济南:齐鲁书社,1997.

[5]张廷玉等.明史·文苑三[M].北京:中华书局,1974.

[6]谢保成.王世贞——愿为史学复兴执鞭而终其身[G]//瞿林东,杨牧之.中华人物志·史学家小传.北京:中华书局,1988.

[7]王世贞.弇山堂别集(一册)[M].魏连科,点校.北京:中华书局,1985.

[8]王骥德.曲律·论宾白第三十四[M]//中国古典戏曲论著集成(四册).北京:中国戏剧出版社,1959.

[9]李渔.闲情偶寄[M].北京:作家出版社,1996.