近十年西北近代农业经济发展研究综述

武世花

(西北师范大学文史学院甘肃兰州730070)

以屯田为主要方式的早期西北农业经济发展,是保证军事斗争的胜利以及坚守边关的重要前提,军事斗争的胜利为农业经济的发展提供了良好的环境,农业经济的发展又巩固了军事斗争的胜利成果,几经历史积淀,农业成为西北经济发展的重要基础。该地区近代农业经济发展研究是西北近代经济史研究的一个分支,在原来研究的基础之上近十年来又有了相当大的进步,但相应的研究综述却不见于文。笔者就1999年至2009年十年间西北近代农业经济发展的研究状况做了统计,以求能对该研究领域的深入发展做一些铺垫。

一、研究现状与规模

(一)论著

据统计,1999至2009年涉及西北近代农业经济发展的代表性著作有5部。《中国西部农业开发史研究》(王红谊、惠富平、王思明著,中国农业科学技术出版社,2003年)第八章从移民垦荒、农业科技的引进和推广、植树造林与水土保持、畜牧业的改进和发展、自然经济的解体与农业商品化的发展五个方面论述了近代西部地区的农业开发,反映了近代西部地区农业开发的特点和起伏变化; 《陕甘宁边区经济史研究(1937-1945)》(阎庆生、黄正林著,甘肃人民出版社,2002年)第二章从土地政策和减租减息、可耕地的开发和利用、推广植棉及农贷来说明陕甘宁边区的农业发展情况,同时指出了边区农业发展中所存在的问题,是研究陕甘宁边区经济发展的力作;《西北通史 (第五卷)》(宋仲福主编,兰州大学出版社,2005年)部分章节从1936年之前及抗战时期两个时段论述陕、甘、宁、青、新五省农业经济发展状况及特点;《青海通史》(崔永红、张得祖、杜常顺主编,青海人民出版社,1999年)部分章节阐述了近代青海农业的缓慢发展;《甘肃通史 (中华民国卷)》(宋仲福、邓慧君合著,甘肃人民出版社,2009年)第三章第三节讲述1936年以前的甘肃农业经济,认为这一时期甘肃农业仍然是传统的以个体手工劳动为特征、以封建土地所有制为基础的分散的小农经济。

上述论著都属通史性质,虽未对西北近代农业经济发展问题做到全面的关注,但作者从各自的视角对西北近代农业经济的发展给予一定的关注,为了解这一时期的农业经济状况做了铺垫。

(二)学术论文

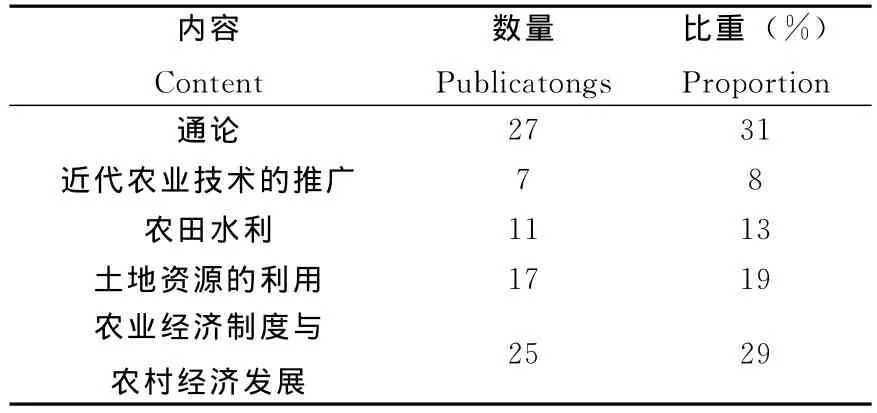

近十年来有一大批学术论文问世,这些论文涉及范围广泛,对西北近代农业经济发展的研究有了长足进展,较全面的反映了这一时期农业经济发展研究的整体水平。据笔者统计,从1999至2009年间,见于公开发表的各种报刊杂志上的论文总数为87篇,研究范围涉及近代农业科技的推广、农田水利、土地资源的利用及农业经济制度与农村经济发展四个方面。值得一提的是对西北近代农业经济发展及对农村社会影响的研究有所深入,涉及这方面的论文数量占到论文总数的近三分之一 (见表1)。

表1 论文分类研究数量统计Table 1 Paper classification research quantity statistics

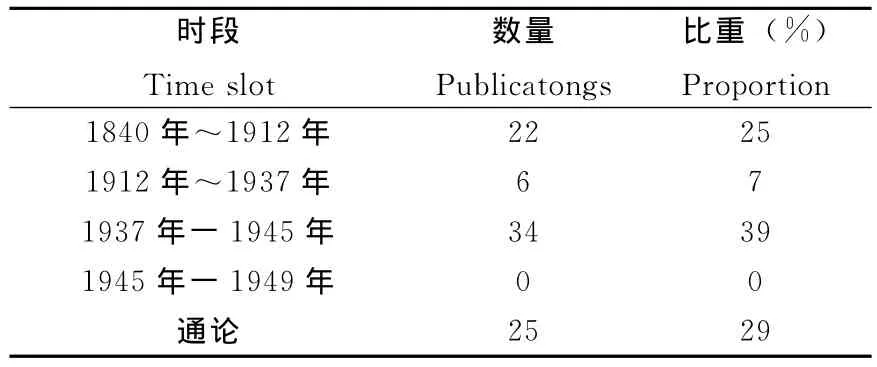

从时间分段看,可将西北近代经济发展的演变分为以下四个阶段:1.鸦片战争到中华民国建立(1840~1912年);2.中华民国建立到抗日战争爆发(1912~1937年);3.抗日战争时期(1937年~1945年);4.抗日战争胜利到新中国建立(1945~1949年)。从分时段的研究来看,论文数量的分布极不平衡 (见表2)。主要集中在晚清和抗战时期这两个时段。值得注意的是对抗日战争胜利到新中国建立这个时段未有论文涉及,是值得探索研究的一个时段。

表2 论文分时段研究数量统计Table 2 Papers in different period of study quantity statistics

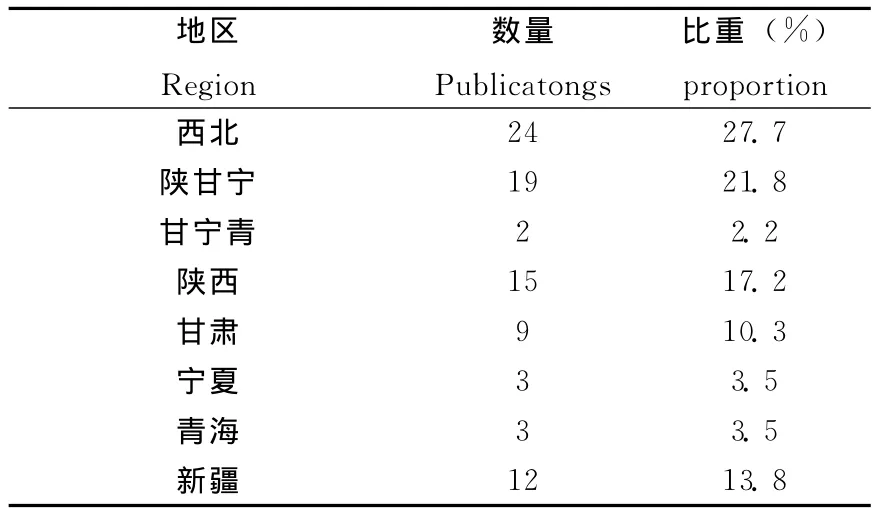

从地域范围来看,以西北五省分省区的研究状况 (见表3)来看,学术界对陕西和新疆农业经济发展的研究最为关注,研究成果较多,分别有论文15和12篇,各占论文总数的17.2%和13.8%,有关甘肃的有9篇,占论文总数10.3%,宁夏和青海最少(这两省到1929年才独立设省,之前隶属于甘肃省),各有3篇,分别占论文总数的3.5%。另外,关于陕甘宁边区农业经济发展研究的文章比较多,共计19篇,占论文总数的近三分之一。论述整个西北近代农业经济发展的文章最多,共24篇,占论文总数的28%。因甘肃、青海、宁夏在1929年之前同属一个省区,也有2篇文章把甘宁青作为一个整体进行研究。

表3 论文分地区研究数量统计Table 3 Thesis points area research quantity statistics

二、研究进展

(一)通论

这方面的研究主要集中在两个方面

1.抗战时期西北近代农业经济发展的整体研究。

张寿彭、李敏分析指出,这一时期是战时经济和经济现代化进程遭受战争挫折的时期,也是我国经济形态从旧经济形态向新经济形态急剧转变的时期。[1]张奇、杨红伟研究了抗战时期国统区的农业开发,认为国民政府所采取的措施在一定程度上缓解了西北农村经济凋敝和农业生产危机的局面,促进了西北地区农业生产的发展和农村商品经济规模的扩大,加快了西北地区传统农业向近代农业的转化。[2]魏宏运认为国民政府当局采取的措施推动了粮食生产,但五省在开发中遇到的最大的困难是资金的短缺和人才的缺乏。[3]申晓云研究阐明西北建设必须坚持科学指导、理性开发的重要性。[4]

阎庆生、黄正林论述了陕甘宁边区的农业政策,边区在抗日战争时期为促进农业生产的发展采取的一系列有效的措施,推动了农业发展,使粮食产量逐年增加。[5]赵刚印认为大生产运动触动了凝固的陕北农村社会,改变了破败的陕北乡村的面貌,使边区的人口发展、经济组织、社会结构均开始走上持续健康发展的轨道,边区农民传统的社会观念、思想意识也因之发生着改变。[6]赵喜军、宋美媛研究表明,这一时期陕西农业得到开发,传统农业向近代农业转变的步伐加快。[7]李芳却认为,边区进行的农业开发,虽保障了军需民用,为抗战的胜利打下了坚实的基础,但同时也造成了森林植被的破坏,水土流失,土地沙漠化的加剧,从而导致生态环境的进一步恶化。[8]冯斐持有相似的观点,认为大生产运动给边区农村社会带来新生机的同时,也有很大的负面影响。[9]总的来讲,研究者一致认为,当时政府对西北地区农业开发的主旨是直接为战争服务的,缺乏长期建设西北的决心,因而农业经济的发展势必受到战争进程的制约,其进步是有限的。

2.左宗棠对西北农业经济发展的贡献

左宗棠首开近代西北开发之先河,其所采取的农业方面的措施为促进西北近代农业经济的发展做出很大贡献。薛其林认为,左宗棠在出任陕甘总督兼办新疆军务期间精心筹划,为西部农业建设做出了突破性的贡献。[10]李政、岳现超总结了左宗棠的四大农业特色:(1)劝民务本,经世致用;(2)务本强国,抵御外侮;(3)崇古而不泥古,重农而不抑商;(4)利民而不厉民,兴农而不伤农。[11]白学峰、马啸指出左宗棠对甘肃农业经济进行开发建设为甘肃近代经济的发展奠定了坚实的基础。[12]魏彩萍认为左宗棠在甘肃调整农业结构,行综合开发和建设之策,注重甘肃生态环境治理的开发思想和现代意识对今天实施西部大开发战略具有重要的借鉴意义。[13]

此外,戴鞍钢指出清末民初因恶劣的生态环境、落后的交通状况,加之与国际和国内各省区间商品运销网络联系稀疏,从而严重制约西部省区农业生产的发展,阻滞了农业产品商品化的进程;另一方面,西部缺乏中外工商资本介入引起的农产品改良、生产技术和经营方式的改进,与此同时西部地区较之东部更多地承受天灾人祸的打击,这些使西部农业长期处于简单粗放乃至原始耕作的状态。[14]

(二)近代农业技术的推广

近代农业技术是指19世纪40年代以来,首先在西方资本主义国家出现的以实验农业科学为基础,用先进农具和技术装备起来的农业生产方式和手段,是承替传统农业技术而出现的新兴农业技术。[15]在近代西北地区,这种农业技术得到了初步的推广。马建昌、张颖指出了国民政府对西北农业科技的投入,采取的措施取得明显的成效。[16]郭从杰认为晚清和北洋政府为挽救传统的农业危机,进行了农业品种改良和技术推广的尝试,虽规模较小,但农业推广方向的选择无疑是有价值的。[17]戴巍分析了南京国民政府时期近代农业生产技术在甘宁青地区的初步推广。[18]杨洪指出陕西近代农业科技的发展,主要是把引进技术与本地的实际紧密结合起来,使自身不断发展创新,全面推广。[19]刘锡涛认为清代新疆的农业技术传播主要是通过自发的或由政府组织的人口迁移和政府地方官员的引进和推广来实现的。[20]以上这些论述说明农业技术的推广在地域上极其有限,且限于人力和财力,农业技术推广面窄,加之农业技术推广有较强的战时色彩,使其未深入民间,并未在地方上扎下根基。

(三)农田水利

由于干旱缺水的自然条件制约,西北地区农业发展的水平在一定程度上取决于农田水利设施的修建水平,近代西北地区的农田水利建设有所发展,对这方面的研究也取得了丰硕的成果。沈社荣认为国民政府的积极倡导是抗战前后西北农田水利兴起的重要因素,开启了西北农田水利近代化的先声。[21]王建军指出陕西的水利灌溉工程在西北地区名列前茅,在全国范围内也起了重要的示范作用,开辟了中国近代水利科技发展的先河。[22]胡健细致深入研究了陕南地区农田水利纠纷,认为水利纠纷是陕南地区的一个亟待解决的社会问题,陕南地方政府、乡村精英和水利自治组织这三个主体组成了一个“权利关系网络”,在水利纠纷解决中发挥了重要的作用,纠纷的解决过程充分展现了近代陕南地区的乡村社会。[23]候起中、王水卿认为左宗棠在西北地区进行的大规模的水利建设对当地的经济发展和社会稳定产生了重大而深远的影响,对我国正在进行的西部大开发也有很大的借鉴作用。[24]张天政述论了20世纪三四十年代宁夏水利建设,认为它在宁夏经济建设、黄河治理方面具有重要的历史作用。[25]

(四)土地资源的利用

近代西北地区的农业仍以粗放式经营为主,通过屯田垦荒来增加耕地面积以促进农业经济发展是主要的农业生产组织形式之一。研究者对这一时期的屯垦问题从不同的视角进行了深入细致的分析和探讨,为以后的研究做了准备。下面主要从西北和新疆两个地区的屯垦问题研究状况加以总结。

1.西北地区的屯垦及影响

蒋超群指出南京国民政府从成立到抗战爆发,在移民垦殖西北方面作了一些有益的探索,取得了一定的成绩,为后来从事西北屯垦提供了宝贵的经验和教训。[26]王永强认为民国时期欲进行的移垦殖边策略是近代历史上西北建设的一个伟大开端。[27]同时指出民国时期移民垦荒取得了瞩目的成就,为以后西北移民垦荒提供了宝贵的资料,大量技术人员、知识分子内迁西北,突破了以往西北移民单纯的农民、军队、犯人等范围,成为西北现代意义上移民的新标志,对西北实边有着重大意义。[28]阚耀平、樊如森探讨人类在农牧业上掠夺式的经济活动对土地资源的破坏程度,认为片面追求外向型经济发展的不合理农牧业开发,导致了西北地区土地资源的巨大破坏。[29]王利中、岳珑从西北屯垦与国防建设、西北屯垦所面临的困难及屯垦的指导原则和实践途径对西北屯垦问题加以探讨,认为当时国人对西北屯垦的认识已经达到了一个新的高度。[30]司俊认为近代西北少数民族土地所有制结构的发展趋势是地权更加集中于地主富农和牧主手中。[31]

2.新疆的农垦问题研究

刘武英、段秀成论述了近现代新疆的农垦史。他们认为近代新疆屯垦事业的发展有力地巩固了国防,起到了强兵足食的作用,并总结了屯垦的经验教训;而现代屯垦以新疆生产建设兵团为代表,坚持劳武结合、寓兵于民,对新疆的政治稳定、经济发展做出了巨大的贡献。[32]董琳认为清代新疆移民屯田的作用是:稳定和加强了清朝对新疆的军府制统治,开发了天山北路大片土地,有利于新疆的经济发展和社会进步及祖国统一。教训则是:重北轻南的经营方针使南疆动乱叠起;北路经营不平衡给沙俄入侵造成可乘之机;兵屯对边军战斗力造成负面影响。[33]张丹从内地汉人在清代新疆屯田开发中的作用加以研究,认为内地汉族民众大规模移入新疆,为新疆的发展繁荣做出了自己独特的贡献,形成了现代新疆众多民族聚居在一起的民族新结构,奠定了近代及现代新疆的基本格局。[34]杨琰指出,清季新疆屯田对当地少数民族人口的影响表现在两个方面:一是少数民族人口数量的增加,二是少数民族人口分布范围的扩大和分布状况的变化。[35]谢丽发现,民国时期新疆和阗地区的过度垦荒对农业生产具有负面影响。[36]

此外,张保见、郭声波分三个阶段论述了青海近代的农业垦殖,指出耕地面积的扩大造成草场面积的相应萎缩,破坏了原有的生态植被。[37]阎庆生指出抗日战争时期陕甘宁边区可耕地的开发和利用是一项重要的农业政策。它对边区的经济发展、粉碎国民党顽固派的封锁等都起了积极的作用,同时在客观上也产生了较大的负面影响。[38]宿志刚研究了抗战时期陕甘宁边区的代耕问题,认为边区政府实行的代耕措施,对改善抗工属及退伍军人的生活,稳定军心和激励士气乃至取得抗战的胜利起了重要的作用,边区的代耕问题充分体现了统一战线的政治性和全民性、长期性等时代特色。[39]石志新对清代后期甘宁青地区人口与耕地的变量作对比分析,通过分析为认识当时社会的全貌提供一个剖面。[40]

(五)农业经济制度与农村经济发展

农业经济发展并非单纯的经济问题,其如何发展及发展的程度等都会对当时的农村社会、人民生活乃至整个社会的发展有深远的影响。从这方面进行深入的研究是必要且很有价值的。较之以往,近十年来对农业经济制度与农村经济发展的研究涉及较多且有所深入。本文就农业经济政策和社会结构的变化以及经济的发展三个方面加以整理,分述如下:

1.农业经济政策

主要集中于对陕甘宁边区农业经济政策的研究。阎庆生、黄正林从陕甘宁边区的土地政策及相应的土地法规加以论述,他们认为这些法规在保证中国共产党的各项土地政策的实施方面发挥了重要作用,也为其他革命根据地乃至新中国成立后土地政策的制定和土地立法积累了丰富的经验。[41]秦燕则认为陕甘宁边区的农业开发政策在有力地促进了边区经济发展的同时也对当地的生态环境造成严重的影响。[42]黄正林、文月琴指出,抗日战争时期陕甘宁边区向农民征收的农业税是救国公粮,主要依靠政治动员来完成。1943年以后边区试行农业统一累进税,尽管取得了一些成功的经验,但没有在边区完全推行开来。[43]闫庆生从农贷方面加以阐述,他认为发放农贷推动了农业生产和农村经济的发展,改变了边区农村的阶级结构,提高了人民的生活水平,推动了金融、贸易事业的发展。[44]马冀认为抗战时期陕甘宁革命根据地的合作化运动既是一场经济动员,也是一场政治动员和社会文化动员,借助这种生产组织的参与,使根据地民众的政治生活、经济生活和社会文化生活发生了重大变化,从而提高了民众对根据地政权及各项政策的最大限度的政治认同与支持。[45]

李磊、田华从新疆建省后田赋制度的基本情况、变化及特点三方面加以考察,指出建省后的新疆在参照内地征收常制的基础上有了完整的税收体系,使田赋制度逐渐跟上全国赋税制度发展的步伐,是新疆税制发展史上的巨大进步。[46]钞晓鸿采用比较研究的方法探讨陕西三大区域——关中、陕北及陕南的农业雇佣、租佃关系,认为社会由落后转入先进并不见得必须以雇佣制代替租佃制,关键在于租佃制与雇佣制是建立在何种运作机制之上的,不能简单地从租佃制或雇佣制来认识或判别传统社会与近代社会。[47]郝银侠研究了抗战时陕西田赋征实政策的实施及作用。[48]

2.社会结构的变化

近十年有些学者从农业经济发展对农村社会的影响及由此引起农村社会结构的变化等方面做了深入的研究。喻泽文详述了抗战时期甘肃农业的种植业结构、生产关系结构和生产技术结构发生的变化,这些变化使甘肃农业结构由传统模式向近代模式转变。[49]王晓燕从农业和种植业以及技术三个层次来说明左宗棠对甘肃农业所作的尝试性调整,这些调整促进了农业经济迅速发展,同时总结了两点教训,即农业结构的调整需要相宜的政治环境,也要与当地经济条件和农民生活水平相适应。[50]阎庆生、黄正林认为抗战时期陕甘宁边区政府采取一系列措施恢复和发展了边区的农村经济,也促使边区的农村阶级关系和农村社会经济结构发生了根本性的变化。[51]黄正林还指出延安时期中共在陕甘宁边区农业劳动力资源的整合对建国以后农业及农村政策产生了直接的影响。[52]郑磊研究了1928-1930年大旱灾后关中地区种植结构变迁,他认为关中地区种植结构的变迁是国家利益与小农利益的平衡和协调以及国家理性与小农理性的有机结合的成功范例。[53]

3.农业经济发展

庄可荣全面论述了1931~1945年宁夏粮食生产稳步增长的原因。他认为宁夏的农业生产发展仍然是通过增加土地面积来增加产量的,其生产率并没有多少提高,仍属于粗放式农业增长方式,仍是传统的外延式增长。[54]黄正林从政府措施、农作物品种、农村地权分配、农村市场体系四方面研究了民国时期宁夏农村经济,指出在黄河上游的宁夏虽具有优越的发展农村经济的生态环境,但由于苛捐杂税的繁重和高利贷的盘剥,导致农村经济走向破产的同时,农民也走上了离村谋生之路。[55]郑磊以民国时期关中地区为个案,对鸦片种植与灾荒 (尤其是饥荒)的相互关系以及整个交互作用过程中的因果关系进行了辨析。[56]

三、研究中存在的不足

近十年来的西北近代农业经济发展的研究,较之以往无论在深度还是广度上,都有了很大扩展。以前研究薄弱或未曾涉及的领域和问题有了突破和深入。但笔者认为仍然存以下需要解决或深化的问题。

(一)不平衡性突出

一是研究时段的不平衡。对西北农业经济发展的研究主要是集中在晚清和抗战两个时期,其他时段的研究较少,抗战胜利后到建国前这一时段相应的研究成果仍未出现 (见表2)。历史发展的进程具有时间的连续性,在时间段上不应厚此薄彼,分时段研究的缺乏不能反映历史发展的全貌。二是研究地域的不平衡。在西北五省分省研究中,对陕西和新疆农业经济发展的研究成果较多,而关注宁夏和青海的农业经济发展的文章数量太少,各仅有3篇;此外,由于地理、历史的原因,甘宁青三省在政治、经济、文化方面仍有着紧密的联系,其农业发展有独特之处,而很少有研究者把甘宁青地区的整体农业经济发展作为研究对象,研究成果非常少,不平衡性也非常突出(见表3)。

(二)比较研究缺乏,区域间的农业经济发展关系研究不够

比较研究的方法对历史研究有重要作用,近年来已频繁地被历史研究者所应用,但就现在发表的有关西北农业经济发展的文章来看,大多数文章仍以叙述为主,对区域间农业经济发展关系缺乏比较研究。西北各省农业经济的发展既有共同点,也有自身的特点,相同的发展体现在什么方面,各自的特点又如何展现及其中的原因何在,是值得探索的方面。此外,区域间的农业经济发展关系如何,农业经济发展与农村社会、人民生活之间的关系,农业经济发展与政府行为之间的关系方面加以比较性的研究是很有价值的。

(三)视野过于狭窄,有重复研究现象

对近代农业经济发展的研究仍主要围绕农田水利、近代农业技术推广、屯田垦荒等方面展开。从其他问题,如农民离村问题、田赋的征收、城乡关系与农业经济发展、农村高利贷对农业经济发展的影响加以论述的文章非常少见。还有集镇的繁荣对农产品商品化的促进作用及对农民生活方式变化的影响也是很值得研究的课题。且有的文章虽然在选题上略有差别,但内容大多属于重复性研究,这是以后应该注意的地方。

(四)史料挖掘不足,研究深度不够

就目前所见的论著和文章,未能充分利用政府的档案资料和出版物以及时人创办的报刊,资料的缺乏使大多数文章缺乏说服力,也很难对问题的探讨达到一定的高度和深度。此外,虽然有研究者对于西北地区农业经济发展的研究较之以前有所深入 (见农业经济制度与农村经济发展问题),但多数文章只停留在对史料的罗列和简单的叙述,没有做更深层次的分析和探讨。

(五)缺乏从微观视角的深入研究

历史是复杂的多面向的共生体,既要从宏观的角度把握,也要从微观的视角加以深入,这样才能更全面细致的展现历史的全貌。而多数文章只是从整个西北地区、或是以某省区的宏观角度来考察农业经济的发展,未能深入到基层社会对农业经济发展状况加以研究。从内容上看,很少有文章把具体的问题或现象作为研究的切入点进行个案研究,因此目前的研究只有面的广度而缺乏细节的充实。

[1]张寿彭,李敏.抗日战争时期南京国民政府西北开发的历史考评 [J].调研世界,2007(7):35-38.

[2]张奇,杨红伟.论抗日战争时期中国西北地区的农业开发 [J].甘肃社会科学,2002(4):90-94.

[3]魏宏运.抗日战争时期中国西北地区的农业开发[J].史学月刊,2001(1):72-78.

[4]申晓云.抗日战争时期国民政府的西北开发[J].浙江大学学报,2007(5):104-113.

[5]阎庆生,黄正林.论抗战时期陕甘宁边区的农业政策 [J].西北师范大学学报,1999(5):56-61.

[6]赵刚印.陕甘宁边区大生产运动的历史背景及意义 [J].宁夏大学学报,2005(4):47-51.

[7]赵喜军,宋美媛.抗战时期陕西传统农业向近代农业的转变 [J].西北农林科技大学学报 (社会科学版),2009(6):102-106.

[8]李芳.试论陕甘宁边区的农业开发及对生态环境的影响 [J].固原师专学报,2003(3):42-46.

[9]冯斐.试论陕甘宁边区大生产运动的“双面效应”[J].延安大学学报 (社会科学版),2008(3):40-43.

[10]薛其林.左宗棠与西部农业开发[J].益阳师专学报,2001(1):80-82.

[11]李政,岳现超.论左棠农业思想特色[J].西北农林科技大学学报,2006(1):127-131.

[12]白学峰,马啸.左宗棠与甘肃农业开发[J].甘肃高师学报,2002(6):108-112.

[13]魏彩萍.左宗棠发展甘肃农业对西部大开发的启示[J].农业科技与信息,2009(22):52-53.

[14]戴鞍钢.清末民初西部农业困顿探析[J].云南大学学报,2006(3):48-60.

[15]魏永理主编.中国近代西北开发史 [M].兰州:甘肃人民出版社,1992:79.

[16]马建昌,张颖.抗战时期国民政府西北农业科技活动述略 [J].甘肃科技,2004(7):26-28.

[17]郭从杰.清末民初时期的农业推广[J].阜阳师范学院学报,2007(4):133-135.

[18]戴巍.南京国民政府时期近代农业生产技术在甘宁青地区的初步推广 [J].青海民族学院学报 (社会科学版),2007(3):81-86.

[19]杨洪.陕西近代农业科技发展及影响探析[J].西北大学学报(自然科学版),2000(4):353-356.

[20]刘锡涛.议新疆清代农业技术[J].喀什师范学院学报,1999(1):40-44.

[21]沈社荣.抗战前后西北农田水利兴起的原因及作用[J].固原师专学报,2001(3):34-38.

[22]王建军.陕西近代化农田水利工程的历史地位[J].陕西水利,2001(5):12-13.

[23]胡健.近代陕南地区农田水利纠纷解决与乡村社会研究 [D].西安:西北大学,2007.

[24]候起中,王水卿.左宗棠与西北水利建设[J].吉林广播电视大学学报,2007(1):109-111.

[25]张天政.20世纪三四十年代宁夏水利建设述论[J].宁夏社会科学,2004(6):92-97.

[26]蒋超群.国民政府三十年代西北开发中的垦殖业[J].青海社会科学,2003(1):42-47.

[27]王永强.浅析民国时期西北移垦殖边思潮[J].内蒙古农业大学学报,2008(4):319-326.

[28]王永强.民国西北垦荒与移民实边之历史考评 [J].内蒙古农业大学报 (社会科学版),2008(6):313-316.

[29]阚耀平,樊如森.近代西北地区农牧业开发对土地资源的影响 [J].干旱区研究,2007(6):875-879.

[30]王利中,岳珑.民国时期国人对西北屯垦问题的认识[J].新疆社会科学,2010(2):125-129.

[31]司俊.近代西北少数民族土地所有制结构的发展趋势[J].历史研究,2001(5):86-89.

[32]刘武英,段秀成.新疆近现代农垦史研究[J].安徽农业科学,2007(35):11723-11726.

[33]董琳.清代新疆移民屯田的历史作用与教训 [J].新疆师范大学学报 (哲学社会科学版),2001(1):58-62.

[34]张丹.内地汉人在清代新疆屯田开发中的作用 [J].河海大学学报 (哲学社会科学版),2002(3):69-73.

[35]杨琰.清季新疆屯田对当地少数民族人口的影响 [J].中央民族大学学报,2002(1):

[36]谢丽.民国时期新疆和阗地区粮食减产与农业垦荒研究[J].西域研究,2006(1):51-61.

[37]张保见,郭声波.青海近代的农业垦殖与环境变迁(1840-1949)[J].中国历史地理论丛,2008(2):67-75.

[38]阎庆生.抗战时期陕甘宁边区对可耕地的开发和利用 [J].甘肃社会科学,1999(1):83-85.

[39]宿志刚.抗战时期陕甘宁边区代耕问题研究[J].史学月刊,2007(9):64-71.

[40]石志新.清代后期甘宁青地区人口与耕地变量分析[J].中国农史,2000(1):72-79.

[41]阎庆生,黄正林.论陕甘宁边区的土地政策和土地立法 [J].西北师范大学学报,2001(6):54-59.

[42]秦燕.陕甘宁边区时期农业开发政策的环境效应[J].开发研究,2006(4):125-128.

[43]黄正林,文月琴.抗战时期陕甘宁边区的农业税[J].抗日战争研究,2005(2):34-65.

[44]阎庆生.抗战时期陕甘宁边区的农贷[J].抗日战争研究,1999(4):138-152.

[45]马冀.抗战时期陕甘宁根据地农业合作社的绩效分析[J].江西社会科学,2008(2):146-150.

[46]李磊,田华.清代新疆建省后的田赋制度 [J].新疆大学学报 (社会科学版),2000(3):76-81.

[47]钞晓鸿.本世纪前期陕西农业雇佣、租佃关系[J].中国经济史研究,1999(3):17-35.

[48]郝银侠.抗战时期陕西田赋征实之研究[J].兰台世界,2007(20):47-48.

[49]喻泽文.试论二十世纪三、四十年代甘肃国统区农业结构的转变 [J].内蒙古农业科技,2007(6):22-25.

[50]王晓燕.左宗棠调整甘肃农业结构的尝试[J].开发研究,2006(1):115-117.

[51]阎庆生,黄正林.抗战时期陕甘宁边区的农村经济研究[J].近代史研究,2001(3):132-171.

[52]黄正林.抗战时期陕甘宁边区农业劳动力资源的整合[J].中国农史,2004(1):57-65.

[53]郑磊.1928-1930年旱灾后关中地区种植结构之变迁[J].中国农史,2001(3):51-61.

[54]庄可荣.1931年-1945年宁夏粮食生产稳步增长的原因探析[J].宁夏社会科学,2009(5):115-118.

[55]黄正林.民国时期宁夏农村经济研究[J].广西社会科学,2006(6):78-89.

[56]郑磊.鸦片种植与饥荒问题——以民国时期关中地区为个案研究 [J].中国社会经济史研究,2002(2):81-92.