基于模因理论之上翻译过程的阐释

刘悦明,李小勤

(1.复旦大学 外文学院,上海 200433;1,2东华理工大学 外国语学院,江西 抚州 344000)

基于模因理论之上翻译过程的阐释

刘悦明1,李小勤2

(1.复旦大学 外文学院,上海 200433;1,2东华理工大学 外国语学院,江西 抚州 344000)

模因论的主要观点是人类语言文化的传递是以基因般的模式传递,语言文化的传递存在着历时和共时层面,翻译作为共时的语言文化传递活动也必然存在着模因的传递机制。从模因理论来阐释翻译过程中语言文化模因的传递过程,发现原文中的文化和语言单元以模因方式存在;模因在译者的理解过程中把译者作为宿主进入译者的指示体系;译者将内化了的模因在表达过程依附在译文中;目标语读者在阅读译文过程中也潜意识被模因感染并在目标语言体系中横向感染其他语言使用者;在目标语中形成的新模因可以反向感染译者进而在原语中传播。

模因;翻译;感染;反向感染;传播

翻译是一个文化传递的过程,也是一个语码转换的过程,前者要求译文忠实,后者要求译文通顺,这两个要求导致了各种翻译理论,对实践过程的阐释同时也指导实践过程。自然,对于翻译的过程从不同角度围绕同一标准有不同的阐释,例如从语码转换角度看翻译过程、从认知角度谈翻译过程、从功能对等角度探讨翻译过程等等。这些理论都围绕着原语、译者、目标语展开。其优劣长短我们不作评价,而是跳出纯语言层面从生物模仿角度来阐释翻译过程,认为翻译的过程是文化和语言双传递过程,而语言和文化在同一语言和文化体系中的传播是犹如基因般地横向纵向传播着,这种基因般的模式称为模因,其理论来源便是 Dawkins提出的模因论[1],在跨文化跨语言的传递过程中,模因起着重要的作用,模因论可以很好地解释翻译过程的语言文化传递过程。

一、模因理论概略

模因论 (Memetics)是基于达尔文进化论的观点解释文化进化规律的一种新理论。它试图从历时和共时的视角对事物之间的普遍联系以及文化具有传承性这种本质特征的进化规律进行诠释。模因论中最核心的术语是模因(Meme),该术语是由新达尔文主义 (Neo-Dar winis m)倡导者 Richard Dawkins在其 1976年所著的《自私的基因》(The Selfish Gene)中首次提到,并将其定义为文化传递的单位[1],这一定义在语言学界掀起了模因理论研究语言的潮流。“模因”这个词是由基因 (Gene)一词仿造而来[2],是建立在基因的认识基础上上造出来的一个词 (Meme)并赋予它一个新的概念。该理论认为类似于人类的繁衍传播,人类社会的思想文化传播也存在着基因般的复制方式进行传播,只是模因不同于基因的传播方式,基因是垂直单向传播,而模因却是多角度的动态的传播,这种传播不仅是单向的也存在着双向的,即被感染的宿主可以反过来感染模因。这一观点提出开阔了人们的思维,许多学者利用这一理论探讨人类交际的新模式,近年来这一理论引入我国,得到了一些学者的大力推广[3][4][5]。尽管有学者也怀疑模因论是否能成为一门科学[6],但是作为一个新的视角,模因论确实能解释一些语言的发展模式、人们的认知模式、文化的传播模式和社会的发展模式。根据 Richard Dawkins的说法,模因是文化传递单位,或者说是文化复制因子,它的核心是模仿[1]206。在Dawkins看来,任何想法、说法和做法都有可能成为模因,先是生活中许多模因的存在,包括服装、思想潮流、工业生产以至于病毒软件,都是依靠模仿传播的。Dawkins把模因解释为文化传播的基本单位,而语言是文化传播和概念表达的基本载体,所以,当文化、思想模因在传播的同时,其传播的载体—语言,也随之进行纵向与横向的运动,这过程之中必然涉及文化的冲突、语言形式的冲突,迫使文化、语言不断做出调整变化以达到交际双方最大的合作,这就是语言模因在传递过程中会出现感染并被感染的互动过程。

语言是为了适应人们的思维、生活的需要而发展的,这种发展本身就是在已有的语言基础上复制、模仿、调整、创新而来的。在语言层面,模因被认为是语言传递发展的一种模式,陈琳霞认为凡是活的语言,应当说无时无刻不在变异之中,这也可以解释为语言模因在复制、传递过程中出现变异[7]。犹如人们对事物的概念化和范畴化,对于一个新的事物的出现,人们往往将其和已认知了并作为潜在模因储存了的概念和表达法做出类比,而后进行扩张,或更改或加固或毁灭原有的语言模因,形成新的语言模因[8]。例如从古代的表达“民”的意义:众人,较大的群体,普通的人。《孟子》记载“民不足以愤”。后来政治需要发展为“人民”,随着现代社会经济的发展,现在复制出了“网民”、“股民”等等,这是纵向的复制。横向复制则是跨语言系统的产生,例如 bye-bye,通过东西方的交流进一步加强,已经用汉语“拜拜”来表达了,还有诸如“好 happy”“骨灰级大师”等等都是语言的复制和传播导致的词汇变化。最为典型的是 2008年的十大网络用语之一的“xx门”中的“门”,则是一个典型的语言模因,这些都是通过复制产生变异而成的。除了词汇层面之外,模因使得语言在结构上也出现了变化,例如:“Thank you in advance”,翻译为“谢谢了 ,先。”这是英文的结构复制并传播经过和汉语的表达“先谢过您了”的结合而成。事实上,语言模因存在于语音、词汇、语法、篇章几大层面之上,在翻译这种跨语言跨文化交际中,每个层面又同时蕴含着文化模因。需要说明的是,模因必须在其经历传播之后才能称为模因,此前只能是潜在的模因,其传播需要一个过程。Heylighen(1998)认为,模因从被新的宿主选择并随后被传递,要经过 4个不同生命周期:(1)同化(ass imilation),指呈现的模因被宿主 (host)注意、理解和接受;(2)记忆 (retention),模因必须在记忆中停留,否则它们就不能称为模因;(3)表达 (expression),为了能广泛传播,模因必须由记忆模式转化为宿主能够感知的有形体,话语是最突出的表达手段;(4)传输(trans mission),模因表达需要有形载体或媒体[9][10]。语言和文化的传递、发展过程恰恰是经历上述的四个阶段,翻译是一个跨语言跨文化的交际,所以我们完全可以说翻译也是一个模因的传递过程。

二、翻译中的模因迁移现象

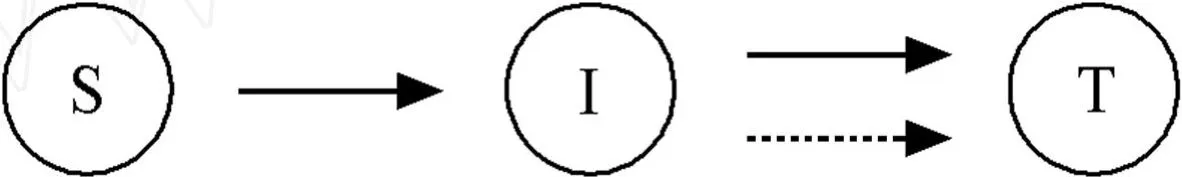

翻译不仅仅是一种语言语篇转换成另一种语篇,一种语码转换成另一种语码,一种语言网络系统的选择转换为另一种语言网络系统的选择的过程和产物[11],更重要的目标是要传递出语言形式层面以外的文化信息。这样翻译者是中介者,是选择者,他们的任务就是原语目标语在意义和形式两大方面产生等效效果。我们用一个图来表示:

图1 S:Source;I:Interpreter;T:Target

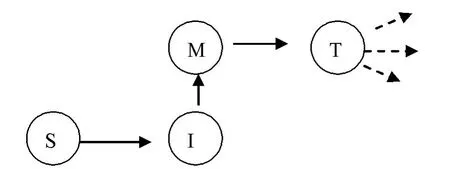

从这个过程中我们可以看到,信息的进出都通过译者来完成,这过程难免会存在译者自身的知识框架、认知能力等因素的影响使得译文具有主观性。图1中显示译出过程有可能比输入信息多 (粗箭头),也有可能少 (虚箭头)。而语言文化模因的传播就像翻译过程,源信息通过某个中介转化为新的模因传递给另一个宿主(Host),新的宿主又将模因通过语言交际呈扩散型传给他人。由此可以看出翻译的过程从文化角度上说其实就是模因迁移的过程。Chester man把有关翻译活动以及翻译理论的概念或观点统称为翻译模因(Translation Memes),如翻译的理论概念、规范、策略和价值观念等[5]。信息是以一种信号单元储存在人的大脑之中,是一种超循环的催化作用模式“Memes are hyper cycles of neuronal‘catalysis’”[12]。这些信号单元就像病毒一般依附在人的神经末梢以及大脑之中,人便成了模因的宿主,这种信号单元在一定的外界环境对神经的刺激下不断组合,形成一个个信息单元,即文化模式,在传递过程中不断调整模因的本身,形成新的模因进一步传播。马萧认为每一模因既是对以前模因的复制和继承,但又存在一定的突变(Mutation)[5]。翻译是文化模因从宿主一 (原文作者)通过译者的积极接收感染到宿主二(译者),再由宿主二 (译者)通过表达感染到读者。由此看出第二次感染过程是发散性的感染。如下图:

图2 S:Source;I:Interpreter;M:Memes;T:Target

从图 2种我们可以看出,作为原语系统中的文化模因、作为宿主的译者以及作为目标语的接受者实际上是一个个群体,当文化模因发送出去后,原模因系统也在关注模因在传递过程中的动向,并在传递的过程中不断被调整,即模因在传递过程中也存在着反向感染。整个过程包括了模因的确立接收过程、模因的记忆过程、模因的表达过程和模因的传输过程,即Heylighen所提出的模因 4个周期,我们着重论述模因寻找宿主、模因被传播、模因获得确立并反向感染几个环节。

(一)模因寻找宿主

在翻译过程中,译者成为一个中介,首先是译者接受原语承载的信息,这个过程中一个模因 (包括语言层面和文化信息层面),从一个宿主 (原文作者)出发,到达另一个宿主 (译者),完成翻译的第一步:理解。在这一阶段,当一个信息元到达译者的大脑时,在相应的信息模因中寻找结合点,由此和宿主原有的信息发生冲突,结果是或融入新的宿主原有的模因体系中或者以一个新的模因潜伏下来,等待传播。译者在这次模因的感染过程中起着至关重要的作用,译者自身拥有的相关模因会被激活与新到的模因进行磨合,犹如病毒存在着个体变异的现象。译者在其认知活动中将新到的模因组合或单列或甚至抛弃。这就是我们所说的理解,在表达环节中融合则成了归化,单列成为异化,抛弃则缺省而成为漏译。例如对于 1999年北约组织误炸中国大使馆后克林顿在电视讲话时说道 :“I am sorry for the event happened... ”在理解上基本没有问题,对于“sorry”的解释韦氏大词典、韦氏英语大百科全书和斯皮尔斯编的《美语学习词典》都解释为“pity,sympathy,regret”以及 “expressing an apology”。在翻译上却有“对不起”、“难过”和“遗憾”的几种说法。这里明显体现了“sorry”所承担的信息模因得到译者不同的解读并转化成不同的内在信息模因,例如当时国内一般取“道歉”这一解读,而境外的文章有“遗憾”之说。事到如今还有很多网友指责克林顿当年的解释中充满了“sorry”却没有“apologize”,这缘由于 :“sorry”到达译者形成的模因不同,译者又以这个不同的模因进行传播。再如“Cool,you did it!”,“cool”所承载的文化信息无法用汉语等效表达出来,于是临时形成一个变异模因“酷”,用以表达说话者的语气。这些模因的变异为下一步传播作了充分的准备。

(二)模因被传播

原语的语言文化模因完成对译者的感染后,进入下一个阶段,通过译者的表达对读者进行感染性传播,寻找新的宿主,同时完成表达和传递周期。这个过程由于经过了译者这个中介的诠释组合,变异了的模因相对于原语的模因来说更容易在目标语中寻找到宿主。原语中的文化潜在模因需要在目标语中用语言符号表达出来,其信息依附在译文的语码之中,在语码转换中存在着概念和语法两个方面的内容,翻译过程中模因的传递主要突显在目标语中找不到对应的表达,这时模因 (包括文化和语言)要发挥作用,因为语言和文化中有很多已经通过早期的模因作用使得两种体系有绝大部分共识了,例如时间、度量衡、基本句型基本概念等等。但是在表达传递过程中译者并不是被动的,而是动态地主观地作出选择,当译者在接受原文模因感染时,本身就作为目标语宿主的代表再接受模因的传播,将模因变为信息因子储存在自身的知识框架后,继续将这些因子在标语中传播,获得目标语中的读者接收和认可,为模因在新的语言文化系统中得到确立做好准备。仍然以上句为例,“cool”在这一句话中所承载的信息模因是一种语气模因,属语言文化体系中的一个因子,为下文的表达做出铺垫,并没有实际信息。译者将其以一种表达语气的模因储存起来,在表达过程中被迫表达出来,而在目标语 (汉语)中有没有相应的表达,只好将其用一种同声音的模因表达出来,起着同样的功效 ,“酷 ”。

(三)模因获得确立并反向感染

组合了或者变异了的模因在被目标语读者接受之后,再度感染新的宿主,当新感染的宿主在日常交际中交叉感染后很快就会确定所接收的模因并固定下来,进行新一轮传播,模因在目标语中以固定语码流通。例如“水门事件”,最初仅仅是一个事件的标识,后来出现“白水门”事件后,“门”经过模因方式在英语中逐步被定位为“Scandal”,译者作为宿主初次感染后在传递过程中夹注解释事件的具体丑闻,目标语 (汉语)中读者接触到这个模因依据他们自身关于汉语的知识在生活中一旦使用并得到认可后,“门”便以在“丑闻”的代名词确定了它在宿主中的地位,随着使用范围频率进一步扩大,“门”这一表达法便进入了目标语中的模因体系,得到了确立。这些确立了的模因同时从外围和逆向再度对模因的上一级宿主反向感染,以调整原语中的模因体系,或加强或抑制模因的传播,使得“-gate”在英语中也成了词的后缀,意味“scandal”,于 是 1993年出现 了“Whhitewatergate”(白水丑闻 )和“Travelgate”(人事丑闻)、2000年又出现了莱温斯基的“zipgate”(性丑闻 )、2001年出现了“Richgate”(特赦丑闻),这些表达中“门”不再像“水门事件”中那样有所指。汉语在这些模因感染下“门”字也就自身进一步扩张了,近年的“艳照门 ”、“虎照门 ”、“香烟门 ”、“替考门 ”等等相继出现,“门”字也就悄然有了“丑闻”这一意思,模因完成了最后的反向确立。这说明了Blackmore的超循环催化模式。

三、实例操作

为了系统说明模因论角度的翻译过程,我们采用一段汉译英作一个详细的说明,所采用的是红楼梦英译本的一个片断,分别将霍克斯和杨宪益夫妇的两个译本作为译入母语和译出外语的模因作用过程分析。我们不对比两个译本的长短,仅分别说明翻译过程中的模因作用方式。所采用的例子引自李明的论述分析[13]。例:

宝玉听了,登时发作起狂病,摘下那玉,就狠命摔去,骂道:“什么罕物,连人之高低不择,还说‘通灵’呢!我也不要这劳什子了!”(曹雪芹《红楼梦》第 3回)

霍译:This sent Bao-yu off instantly into one of his fits.Snatching the jade from his neck he hurled it violently onto the floor as if to s mash it and began abusing it passionately.“Rare object!Rare object!What’s so lucky about a stone that can’t even tell which people are better than others?Beastly thing!I don’twant it!”

杨译:This instantly threw Pao-yu into one of his frenzies.Tearing off the jade he flung it on the ground. “ What’srare aboutit?” he stor med.“It can’t even tell good people from bad.What spiritual understanding had it got?I don’twant this nuisance either. ”[13]

原语中的语言模因,词汇层面上的模因有“登时 ”、“狂病 ”、“摘下 ”、“高低 ”、“不择 ”、“灵通”、“劳什子”;语法层面的模因有:连谓 (多个谓语动作共一个主语)、语篇省略;文化模因体现在词汇的概念层面上,突出的有“玉”。两个译本的比较我们可以发现,霍译本倾向于归化,而杨译本倾向于异化,原文中的语言文化模因在传递中有不同的侧重。总体说来,原文所包含语法、文化和词汇模因首先被两个译者理解接受,尽管这个过程存在着理解的不同,我们可以看到霍克斯对于文化模因“劳什子”就没有接受,这一模因到他这消亡了,但总体模因“贾宝玉的摔玉”这件事所包含的文化内涵找到了宿主,并以某种变异形式保存下来。被感染了模因的宿主接下来就是在目标语中寻找恰当的语言形式来表达并传递,在这一个过程,毫无疑问霍克斯具有优势,所以他的译本中在语法模因的传递过程中省略得到补充,和杨译本相比典型的就是“骂道”,将骂谁补充进来了;还有对于文化模因“玉”,霍译本中追加了“from his neck”来告诉读者玉在是戴在脖子上。而杨译本更偏向于异化,例如对于“灵通”这个模因,杨译本用“spiritual understanding”来处理,对于母语是汉语的读者来说“spiritual understanding”自然是不清楚的,而笔者也曾经问英语母语的读者,答复也是不清楚。可见“spiritual understanding”在英语中的使用频率不如“灵通”在汉语中使用的频率。对于词汇、语法模因,两位译者都采用了相似的目标语形式传递,例如连谓,在保持原文的连谓含义基础上译者采用了分词短语和“and”来衔接,仍然体现原语模因中的紧凑性。在完成这两个过程中,模因同样存在着反向感染,即两位译者在理解和表达的同时也代表着目标语的读者对原语的模因作出主观调整,尽量协商两种语言体系两种文化体系的差异,使译者将目标语中某些语言文化模因充实到原文中的模因去,例如对于“狂病”这样无边界的概念,英语可能会对“狂病”进行一个微调:杨译“one of his fits”以及霍译“one of his frenzies”。再者随着译本的在目标语中的流行以及再版,不排除原语的模因重新解释重新调整的可能,促进交流。这样,翻译就完成了一个模因传递及反向感染的一个过程。

总之,模因是各种文化的信息单元的存在方式,他们通过感染、复制方式传播,不同于病毒感染的是模因感染新的宿主仅仅是改变新宿主的模因体系。翻译是一种文化模因从原语途径译者到目标语的复制传播过程。

[1]Dawkins,Richard.The Selfish Gene(new edition)[M].Oxford:Oxford University Press,1989:192.

[2]谢朝群,何自然.语言模因说略[J].现代外语,2007(2):30-39.

[3]何自然,何雪林.模因论与社会语用[J].现代外语,2003(2):200-209.

[4]谢朝群,何自然,Susan Blackmore.被误解的模因——与刘宇红先生商榷[J].外语教学,2007(5):11-15.

[5]马萧.翻译模因论与翻译教学 [J].山东外语教学,2005(3):72-76.

[6]刘宇红.模因学具有学科的独立性与理论的科学性吗[J].外国语言文学,2006(3):145-216.

[7]陈琳霞,何自然.语言模因现象探析[J].外语教学与研究,2006,(3):108-114.

[8]刘悦明,沈兴涛.语言的模因、隐喻和全息[J].大连大学学报,2010(2):66-69.

[9]HEYL IGHEN F.What Makes a Meme Successful[M].Proceedings of the 15th International Congress on Cybernetics,1998.

[10]刘桂兰,李红梅.从模因论角度看“xx门”现象[J].外语学刊,2009(2):70-73.

[11]李发根.翻译的对等功能效应论[M].合肥:科技出版社,2007.

[12]BLACK MORE S.The Meme Machine[M].New York:Oxford University Press,1999:202.

[13]李明.操纵与翻译策略之选择——《红楼梦》两个英译本的对比研究[J].广东外语外贸大学学报,2006(4):9-14.

An Interpretation of the Translating Process from the Perspective ofM emetics

L IU Yue-ming1,Li Xiao-qin2

(1.Foreign LanguagesDepartment,Fudan University,Shanghai200433,China;2.Foreign Languages Faculty of ECIT,Fuzhou344000,China)

Meme is defined as a cultural unit spreading among the communication.Such a definition caused a new way to study language,showing the working mechanics both diachronically and synchronically.Translating is a process of culture and language transference synchronically,which inevitably involves thememeworkingmechanics.Thispaper tries to analyze the translating process from the perspective of memtics,finding that:the culture and language units exist as memes in the source language system;the translator is a host for the memes during the phase of understanding;the translator trans mits the memes when producing the target text;the readers in the target language act as hosts and transferors in their community;and the new-for med meme in target language can counter-infect on the translator and further the source language system.

meme;translating;infection;counter-infection;transmission

H0 < class="emphasis_bold">文献标识码:A文章编号:

1008-2395(2010)05-0109-04

2010-03-18

刘悦明 (1971-),男,复旦大学在读博士研究生,副教授,主要从事语用学和英汉对比研究。李小勤 (1975-),女,东华理工大学外国语学院讲师,硕士,主要从事英语教学研究。