六种杀菌剂对制种生菜菌核病防治效果

李海波, 张付平, 徐秉良, 薛应钰

(1.酒泉职业技术学院生物工程系,酒泉 735000; 2.酒泉市农业科学研究所,酒泉 735000;3.甘肃农业大学草业学院病理系,兰州 730070)

甘肃酒泉是国内第二大蔬菜制种基地,近年来由于国际市场需求的加大,生菜制种面积逐年增加。但随之发生的菌核病给生菜制种业带来了严重影响。由于轮作倒茬不力,土壤中积累的菌核越来越多,同时当地农民对此病的发生规律及防治办法均缺乏了解,导致菌核病呈现逐年加重的趋势,而当地尚未开展有关生菜菌核病的防治试验。据2005年初步调查显示,酒泉生菜菌核病发病率普遍在15%~40%,产量损失可达10%~30%,严重的地块甚至枯死绝收[5]。该病主要侵染茎基部,严重时导致植株枯萎死亡,种子产量急剧降低。本研究调查了7个常见生菜品系的发病情况,并对70%菌核净可湿性粉剂、50%多菌灵可湿性粉剂、70%甲基硫菌灵可湿性粉剂,50%福美双可湿性粉剂、72.2%霜霉威盐酸盐水剂和20%乙酸铜可湿性粉剂等6种杀菌剂开展室内抑菌试验及田间药效试验,以便找到控制菌核病的高效杀菌剂和抗性生菜品种,为生产提供理论依据。现将试验结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 不同品系生菜发病率调查方法

本调查于2006年5-9月在酒泉生菜制种面积较集中的东方种子公司果园基地进行,对常见的7个类型生菜的菌核病发病率及病情指数进行了随机抽样调查,被调查田块采用了基本一致的栽培措施,前茬均为小麦或玉米,且均未进行过药剂防治,每个品系调查3块田,分别分布于不同村组,每块田随机抽取5行,每行株数为116~140株。

病情指数分级标准[1]如下。

0级:植株生长正常;

1级:植株下部1~2片变软、发褐,中上部叶片正常;

2级:下部5~10片叶变软发褐,同时病害已蔓延到茎秆上,植株无萎蔫;

3级:植株上部叶片已萎蔫,下部叶片发褐枯死,茎秆大面积发病;

4级:植株已枯死或倒伏。

发病率=[∑(单田感病株数/单田调查总株数)]×100%;

病情指数=[∑(病级株数×该病级值)/(调查总株数×4)]×100。

1.2 室内抑菌测定材料与方法

1.2.1 供试菌种

供试菌种为甘肃东方农业开发有限责任公司植物病理实验室从发病生菜植株上分离培养的菌株。

1.2.2 试验药剂

①70%菌核净可湿性粉剂(美国巨邦农贸国际贸易公司);②72.2%霜霉威盐酸盐水剂(德国拜耳作物科学公司);③20%乙酸铜可湿性粉剂(山东绿丰农业有限公司);④70%甲基硫菌灵可湿性粉剂(深圳诺普信农化股份有限公司);⑤50%多菌灵可湿性粉剂(美国莱提克斯国际有限公司和山东绿丰农业有限公司联合开发);⑥50%福美双可湿性粉剂(天津汇源化学品公司);⑦清水对照(CK)。以上6种药剂使用说明中的使用浓度均为稀释800~1 000倍,本试验中的使用浓度均为1 000倍液。

1.2.3 试验方法

采用抑菌圈法(新农药)先将参试农药按处理要求的浓度配成药液,然后将直径为5 mm的滤纸片(滤纸事先经高压灭菌)在药液中浸泡2 h,取出后移入60℃烘箱烘干备用[2-3]。

将菌丝悬浮液按每皿 2 mL接入无菌直径120 mm培养皿内,然后将冷却至40~45℃的PDA培养基按定量倒入盛有菌丝悬浮液的培养皿制成带菌培养基,待培养基凝固后,再把用药液处理过的滤纸片接入带菌培养基上,每皿在最中央接滤纸片3片,然后将培养皿放入恒温25℃培养箱中培养。48 h后测量抑菌圈大小[4-5]。

1.3 田间药效试验材料与方法

1.3.1 试验材料

根据发病情况调查结果,决定选择酒泉东方种子公司制种生菜中的绿叶半结球松散型生菜作为药剂防治试验的材料。

1.3.2 试验处理

共设5个药剂处理及1个清水对照:

①50%福美双可湿性粉剂1 000倍;②70%菌核净可湿性粉剂1 000倍;③72.2%霜霉威盐酸盐水剂1 000倍;④70%甲基硫菌灵可湿性粉剂1 000倍;⑤50%多菌灵可湿性粉剂 1 000倍;⑥清水(CK)。药剂来源与室内抑菌试验相同。

1.3.3 试验设计与管理

试验地设在甘肃酒泉市肃州区果园乡屯庄堡村6组,选前茬为玉米、肥力中等的地块进行,试验地1 hm2施腐熟农家肥 75 m3、尿素 225 kg、磷二胺300 kg做基肥,把肥料均匀耙入土中,起垄,垄面宽50 cm、垄间距40 cm、垄高20 cm。用移苗器打孔,移栽生菜苗。采用3次重复随机区组设计,小区面积1.8 m×8 m,行距×株距=30 cm×25 cm,垄距40 cm,重复间距80 cm,区间不留间距。定植后共浇水3次,追肥(尿素5 kg/小区)3次(莲座期、抽薹期、开花期)。

1.3.4 试验方法

根据生菜抽薹期至开花期是制种生菜菌核病发病高峰期的特点,试验在莲座期至抽薹初期进行,2007年6月15日、6月22日、6月29日连续用背负式喷雾器给每小区施药液100 mL,3次施药后5、7、10、15 d调查发病情况,计算病情指数及防治效果。病情指数的分级标准及计算与发病情况调查相同。防治效果=(对照的病情指数-处理的病情指数)/对照的病情指数×100%。

2 结果与分析

2.1 田间发病率及病情指数调查

调查结果表明,红叶系列的生菜发病较轻,而绿叶系列的生菜发病均较重,发病时间也较早,最严重的是绿叶散叶型,各个时期的发病率和病情指数均最高,在开花期达到高峰,发病率达49.7%,病情指数达31.2;红叶系列中红叶多头型和红叶皱叶型发病程度最轻,发病时间也最晚。据云南科技报2005年12月21日所载文章《莴苣菌核病的防治》报道,红叶莴笋、挂丝红、红皮圆叶等品种对菌核病有一定抗性。此次调查结果中红叶系列发病均较轻,说明红叶类生菜对菌核病有不同程度抗性。

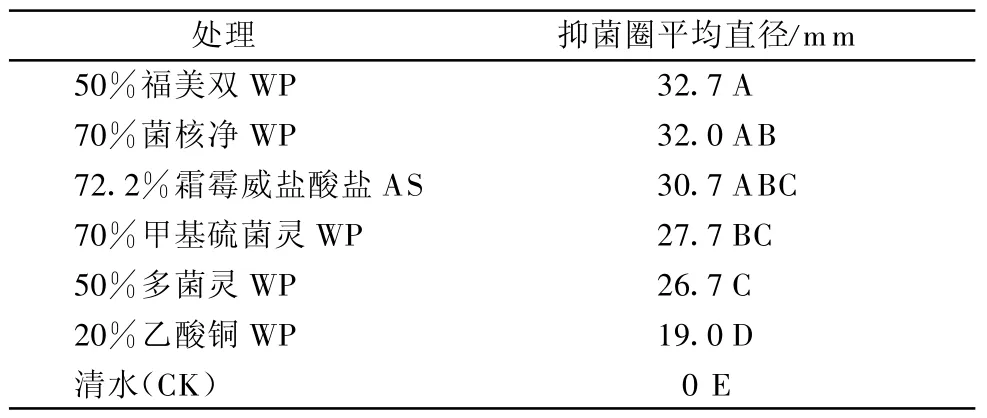

2.2 室内抑菌测定

由表1可看出,不同杀菌剂的相同稀释浓度药液对生菜菌核病菌菌丝生长均有抑制作用,但抑制力不同。其中抑菌圈平均直径最大为50%福美双可湿性粉剂1 000倍液,为32.7 mm,其次为70%菌核净可湿性粉剂1 000倍液,为32 mm,72.2%霜霉威盐酸盐水剂1 000倍液的抑菌圈直径为30.7 mm,抑菌圈直径最小为20%乙酸铜可湿性粉剂1 000倍液,为 19 mm,差异显著性分析表明,50%福美双与70%菌核净、72.2%霜霉威盐酸盐的抑菌效果差异不显著,而与70%甲基硫菌灵、50%多菌灵及20%乙酸铜的抑菌效果均差异极显著。70%菌核净与50%多菌灵及20%乙酸铜的抑菌效果也差异显著。抑菌效果较好的是50%福美双可湿性粉剂、70%菌核净可湿性粉剂及72.2%霜霉威盐酸盐水剂。

表1 不同药剂对制种生菜菌核病菌室内抑菌作用1)

2.3 田间药效试验结果

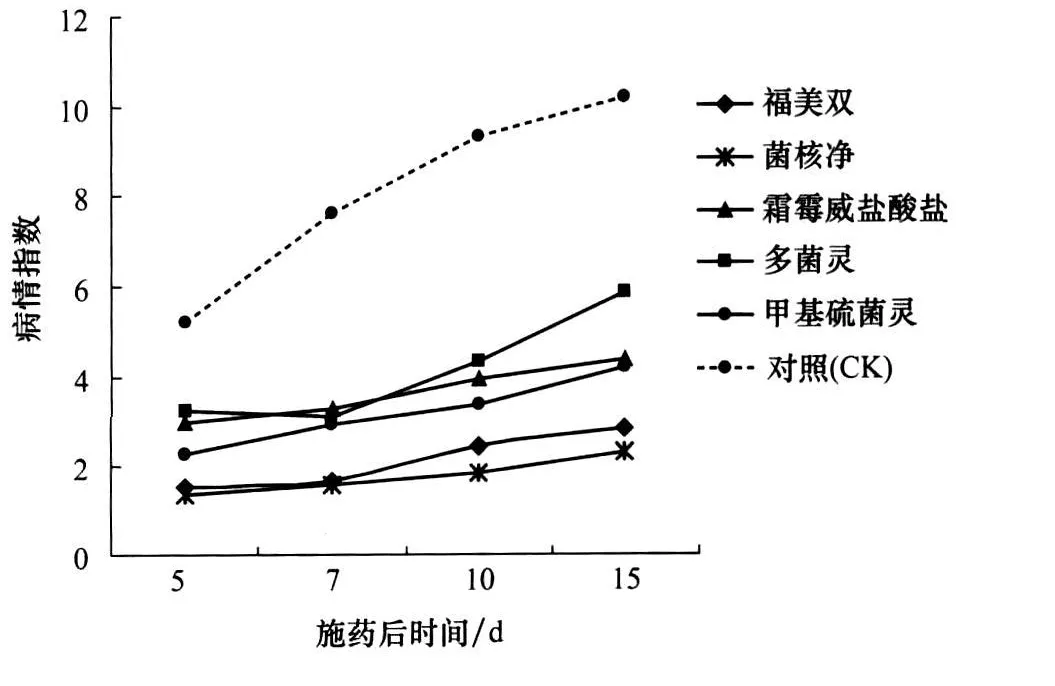

2.3.1 不同杀菌剂对制种生菜菌核病病情指数的影响

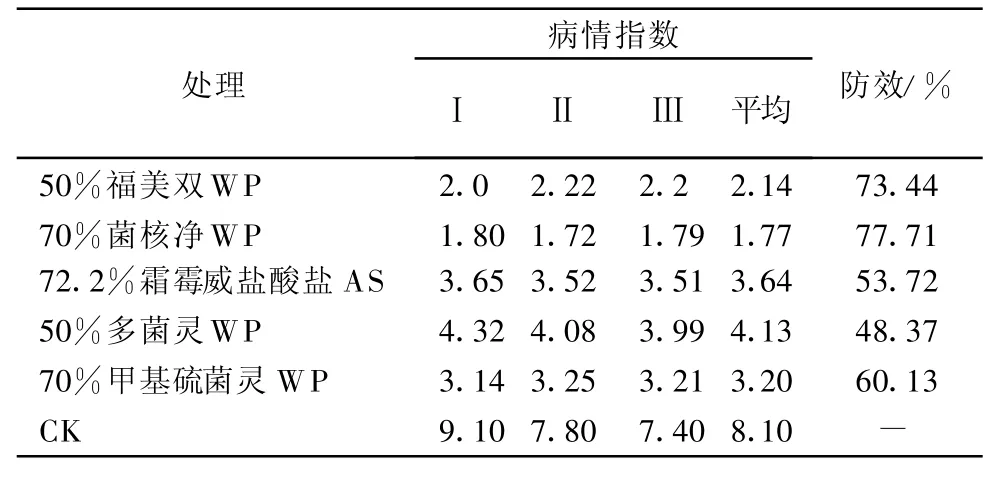

从图1和表2的结果可看出,不同杀菌剂对制种生菜菌核病病情指数的影响不同。随药后天数的增加病情指数逐渐上升,药效逐渐降低。其中,平均病情指数最低是70%菌核净可湿性粉剂1 000倍处理,为1.77,其次是50%福美双可湿性粉剂1 000倍处理,为2.14,病情指数最高的是CK,为8.1。

图1 不同杀菌剂对制种生菜菌核病病情指数的影响

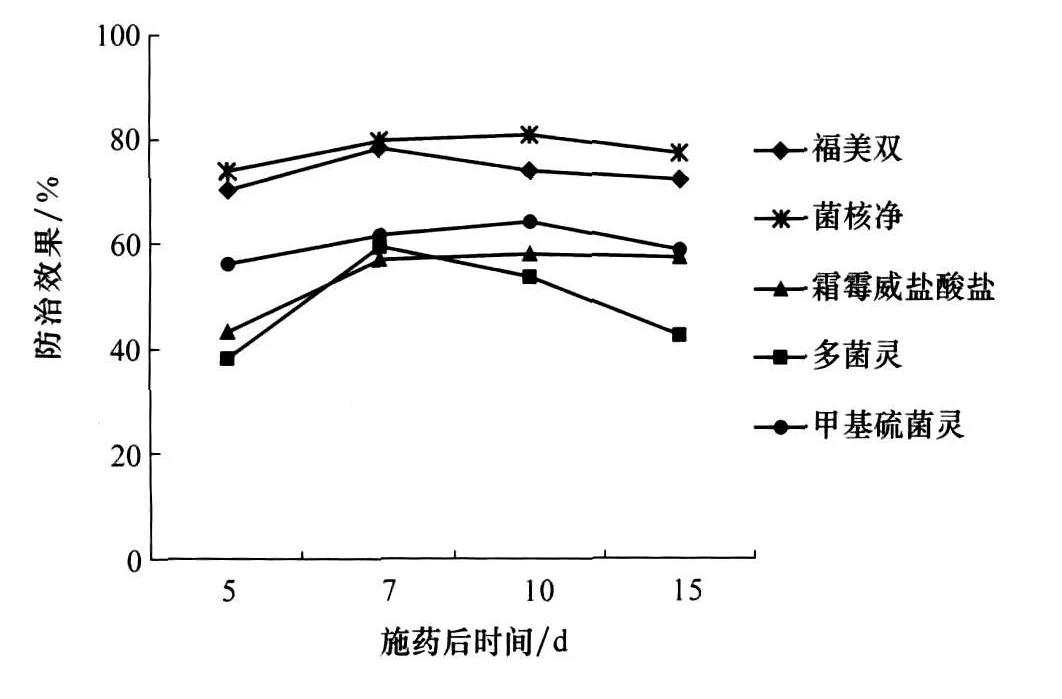

2.3.2 不同杀菌剂对制种生菜菌核病的防治效果

从图2和表2结果看出,不同杀菌剂对制种生菜菌核病防治效果不同。随药后天数的增加防治效果呈抛物线趋势。其中,平均防治效果最高的是70%菌核净可湿性粉剂1 000倍为77.71%,其次是50%福美双可湿性粉剂1 000倍为73.44%,最低的是50%多菌灵可湿性粉剂1 000倍为48.37%。5种杀菌剂的防治效果均以药后7~10 d最高,药后5 d和药后15 d防效相近。以上结果说明,5种农药的持效期均可达10~15 d;传统农药50%多菌灵可湿性粉剂1 000倍的防效最低。

表2 5种杀菌剂对制种生菜菌核病的田间效果1)

图2 不同杀菌剂对制种生菜菌核病的防效

3 结论与讨论

3.1 结论

不同类型的生菜对生菜菌核病的抗病性不同。绿叶类型生菜对菌核病的抗病性弱,尤以绿色散叶型最易感病;红叶类型生菜对生菜菌核病的抗病性强。

室内抑菌试验结果表明,50%福美双可湿性粉剂1 000倍液、70%菌核净可湿性粉剂1 000倍液及72.2%霜霉威盐酸盐水剂1 000倍液对制种生菜菌核病有较好的抑菌效果,可以用于制种生菜菌核病田间防效筛选试验。

所选5种杀菌剂对生菜菌核病均有防效,但不同药剂之间有差异,70%菌核净可湿性粉剂1 000倍和50%福美双可湿性粉剂1 000倍的防效明显高于72.2%霜霉威盐酸盐水剂、50%多菌灵可湿性粉剂和70%甲基硫菌灵可湿性粉剂,分别达到了77.71%和73.44%,是防治制种生菜菌核病的首选药剂。

3.2 讨论

红叶类生菜虽然具有一定的抗病性,但目前选择什么样的品种主要决定于各种子公司国外客户对生菜种子的需求,为避免菌核病给种子公司及农户造成损失,公司和客户之间需要更紧密的合作,尽量选择具有抗性的红叶类型生菜进行制种,同时结合其他措施控制发病率。

在田间药剂防治试验中,虽然72.2%霜霉威盐酸盐水剂、50%多菌灵可湿性粉剂和70%甲基硫菌灵可湿性粉剂效果不如70%菌核净可湿性粉剂和50%福美双可湿性粉剂,但也有一定的防效,可以作为轮换药剂使用,以避免菌核病菌产生抗药性。

化学药剂防治只是有效防治的措施之一,按照病害综合治理的原理,不仅要抓住病害发生期的防治工作,同时还要结合预测预报、合理密植、控制灌水、降低田间湿度、减少初侵染等其他措施[5],最终达到控制或降低菌核病发生危害的目的,从而降低生产损失。

[1] 李海波,张付平,徐秉良,等.不同栽培措施对制种生菜菌核病的影响[J].植物保护,2008,34(5):132-134.

[2] 桑维钧,李小霞,吴文辉,等.防治何首乌叶斑病的室内药剂筛选[J].农药,2007,46(1):60-61.

[3] 黄乃秀,吴耀军,黄华艳,等.八角炭疽病菌的室内药效试验[J].广西林业科学,2004,33(4):180-181.

[4] 曾明星,林居宁,黄回南.几种杀菌剂对莲叶斑病的室内外药效[J].农药,2002,43(8):31.

[5] 刘京涛,常慧红,王小梦,等.枣黑斑病防治药剂筛选试验[J].中国果树,2006(2):31-32.