浅谈公路上边坡稳定性影响因素与等级的判定

沈云琴

(湖州市公路管理处,浙江 湖州 313000)

0 引 言

公路边坡按照填挖形式可分为上边坡 (路堑边坡)和边坡 (路堤边坡),其中公路上边坡是通过对原有岩土体开挖而形成的边坡,因开挖过程中对岩土体产生了扰动,改变了原有土体的状态,在各种自然因素或人为因素的影响下可能产生不稳定状态,对公路的施工期间和运营产生不利影响,甚至产生工程地质病害,危害人民生命财产安全,需引起足够的重视。

1 边坡稳定性影响因素

1.1 自然因素

1.1.1 开挖深度及地形要素

路堑往往是在自然斜坡的中部或下部坡脚处切口开挖,边坡体内应力的重分布在很大程度上受到其下部自然斜坡的影响,边坡设计越高,其开挖深度越大,相应地其不稳定性可能变大;此外,开挖深度与原始地形坡度一样,从某种程度上决定了开挖范围的大小。开挖范围越大,对原岩平衡的扰动就越大,引起失稳和破坏的可能性就大。

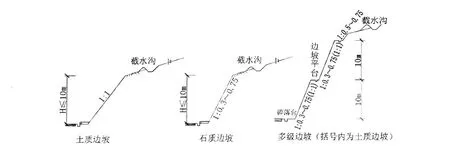

由于边坡对原有地形的改造 (特别是在山区),要使改造后的地形仍处于稳定状态,人工边坡的设计参比坡形就是该部位的自然稳定性状态坡形,常见的公路典型上边坡形式见图1。

1.1.2 岩层倾角、边坡坡度及两者走向之间的关系

岩层倾角的大小对边坡稳定性的影响很大。其中以30°~50°倾角的公路边坡最危险;近水平岩层构成的边坡稳定性较好,对这种情况,有时即便是开挖成70°~80°的陡坡,坡高达40~60m,甚至是70~80m,均能处于稳定状态,如图2所示。

1.1.3 软弱结构面

岩体中软弱结构面对上边坡稳定性有较大影响。上边坡的变形和破坏,通常沿着岩体的地质不连续面—结构面发生的,其中产生不连续面的岩体或主岩直接影响不连续面的强度特征,特别是在没有节理充填物的情况下,不连续岩面因其组成节理的物质的摩擦性质和节理面起伏不平的原始强度影响节理的强度。

图1 一般公路典型上边坡形式

图2 结构面与边坡面组合类型对边坡稳定性影响示意图

1.1.4 岩石性质

从岩石类型可以大致推断边坡的变形、失稳型式。如结晶岩:宽厚风化层 (壳)沿冲沟两侧边坡的局部性崩塌,多成 “崩岗”地形。石灰岩:除了含夹层顺向坡可以发生滑移性失稳外,多呈现为崩塌或溶隙开挖而形成的分割块体的倾倒、倾滑以及空间挠曲、压裂等。砂、页岩交互层:主要表现为泥岩风化、侵蚀而导致上覆砂岩座落滑动,故多呈台阶形地形。泥岩基本上是风化剥蚀、水土流失或泥石流:当其被深大冲沟开挖时,两冲沟之间岩体风化、松弛后有可能发生较大体积岩体滑移。膨润土:蒙脱石等亲水矿物必然成为块体变形、失稳控制层,在地层产状近水平的地区也是如此。碎屑岩:从变形角度考虑,若砂岩与泥岩、页岩等厚度交互出现时,可视泥岩、页岩的刚度为坡体的刚度;双层结构且上覆砂岩时,下伏泥岩、页岩的刚度即成为控制性刚度;它的变形、失稳表象是砂岩层的倾倒、倾滑、座 (错)落以及座滑等,并取决于下伏泥岩、页岩的风化、剥落、掏 (蚀)空带往坡体深部的延伸程度。

1.1.5 水体影响

在连降大雨或暴雨的情况下,岩土体的c、φ值因水体的影响而降低,另外短时间内的水流汇聚使上边坡上部载荷增加,导致公路上边坡突然失稳,甚至发生突发性上边坡事故。统计资料表明非施工阶段边坡失稳大多数与雨水密切相关。

1.1.6 风化作用

风化作用可对岩石的变形性质产生不利影响并降低其极限承载能力和其它强度性质。岩石风化作用使岩土体的裂隙增多、扩大,透水性增强,抗剪强度降低,对上边坡的稳定极为不利。

1.2 人为因素

1.2.1 工程因素

不当的人类工程活动经常引起边坡失稳事故发生,对边坡稳定性产生显著影响的人类活动有:

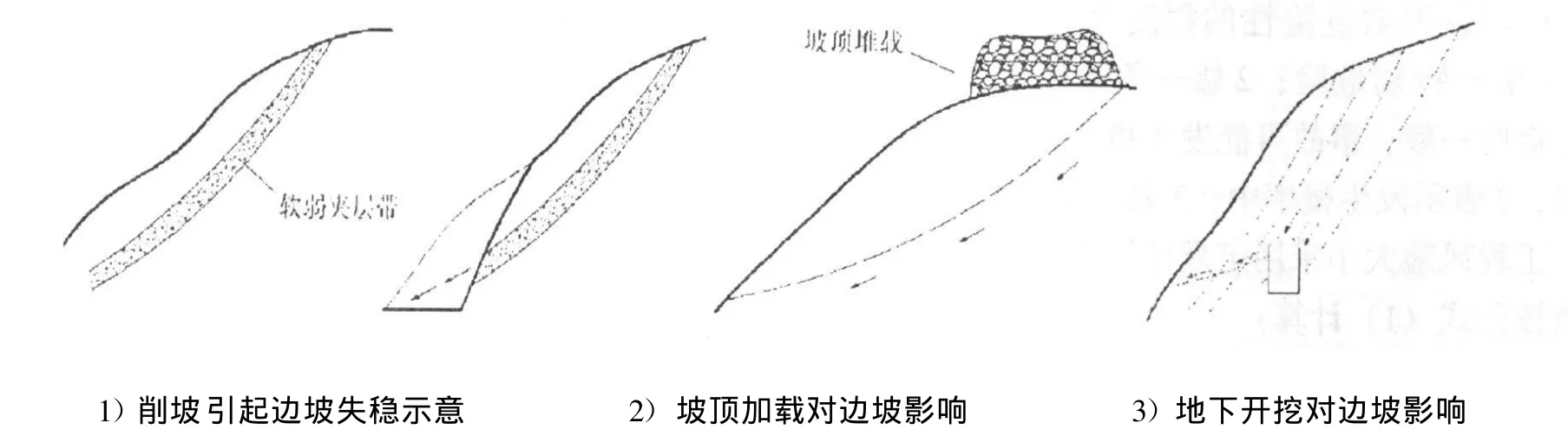

(1)削坡。不当的削坡往往使坡脚结构面或软弱夹层的覆盖层变薄或切穿,减小坡体滑动面的抗滑力,而边坡的下滑力却没有相应地减小,这样边坡的稳定性降低 (如图3-1)。

(2)坡顶加载。坡顶加载一方面增加了坡体下滑力,而没有成比例地增加滑动面的抗滑力;另一方面加大坡顶张应力和坡脚剪应力集中程度,使边坡岩土体破坏,降低强度,因而引起边坡稳定性降低 (如图3-2)。

(3)地下开挖。地下开挖首先引起边坡地表移动,当地表移动到一定程度时,边坡坡顶附近拉裂,坡脚附近出现剪切破坏带;当边坡岩土体破坏较严重时,拉裂缝与剪切破坏带贯通,边坡滑动面的抗滑力急剧下降,边坡稳定性显著降低,甚至失 稳 (如图3-3)。

图3 人类活动对边坡的影响示意

1.2.2 作业人员素质

作业人员具有丰富的上边坡施工实践经验和安全保护知识,自觉遵守各项安全操作规程,按章作业,即可有效减少安全事故的发生。但许多施工企业安全培训教育工作滞后,三级培训教育、持证上岗未完全得到保证,安全基础薄弱;许多施工单位作业人员安全意识淡薄,自我保护能力差;安全管理人员整体素质和安全管理水平对施工安全影响重大。

1.2.3 勘察设计质量

由于上边坡岩土体的复杂性及每一公路上边坡都具有不同的特性,对公路高边坡应进行 “一坡一勘察、一坡一设计”,但目前公路上边坡设计还存在设计单位不够重视现象,“千坡一率”,没有对边坡的稳定状态进行勘察,设计的工程结构不稳或安全系数不足,不能保证结构安全;结构设计施工难度大,不能保证施工安全。

1.2.4 施工工艺

施工工艺对上边坡施工安全影响较大,施工工艺不合理,没有按作业规程、规范、施工组织设计要求作业,常常导致安全事故。如边坡开挖 “掏神仙土”,很容易引起边坡坍塌,导致工程事故等。

2 公路边坡的稳定性状态

根据边坡崩滑体的相关特征,上边坡稳定性状态分为稳定的 (Ⅳ级)、基本稳定的 (Ⅲ级)、比较危险的 (Ⅱ级)、危险的 (Ⅰ级)等四个级别。

稳定的 (Ⅳ级)指:不具备统一的、规则的主滑控制界面 (带),主滑带不规则,难以构成整体性失稳的控制界面 (带),稳定边坡在短期内边坡不会发生变形和破坏。

基本稳定的 (Ⅲ级)指:具备大体统一的、规则的主滑带且主滑带的总体倾斜度小于或接近崩滑体地表稳定性状态坡度,沿主滑带的饱和抗滑阻力有一定的余度,故只要前缘不临空不会出现整体性失稳;崩滑体内部冲沟两侧时有局部性崩滑发生。基本稳定边坡在短期内边坡可能会有些松动,但是不会发生大的变形和破坏。

比较危险 (潜在不稳定)的 (Ⅱ级)指:具备统一的、规则的主滑带且主滑带的总体倾斜度大于崩滑体地表稳定性状态坡度,比较危险边坡的稳定性差,坡体上各种松动的裂隙发育,在一定的条件下可能发生严重的变形和破坏。

危险 (不稳定)的 (Ⅰ级)指:崩滑体形成后,曾经出现过几次新的变形或解体性失稳,而且冲沟多沿后期变形、失稳边界展布。危险边坡一般正在蠕动变形,随时都有可能发生大的破坏,尤其在雨季更容易发生。它包括了变形体或变形域 (深层变形地质体)的情况:沿着滑体的后缘出现新的变形裂缝或塌陷;崩滑体内变形裂缝广布,伴随鼓胀、塌陷;崩滑体基本上解体且各解体单元变形加剧甚至有的单元己经失稳;一场暴雨之后出现的裂缝可能是浅层变形迹象,也可能是深层变形迹象。

3 公路边坡稳定性影响因素识别及等级确定

由于公路上边坡稳定性影响因素众多,模糊综合评价法只能考虑主导因素,否则计算工作量大,计算过程复杂,分析准确度下降。针对众多的影响因素,利用专家的经验智慧,强调人的思维判断在科学决策中的作用,往往更方便、直接、快速、有效。

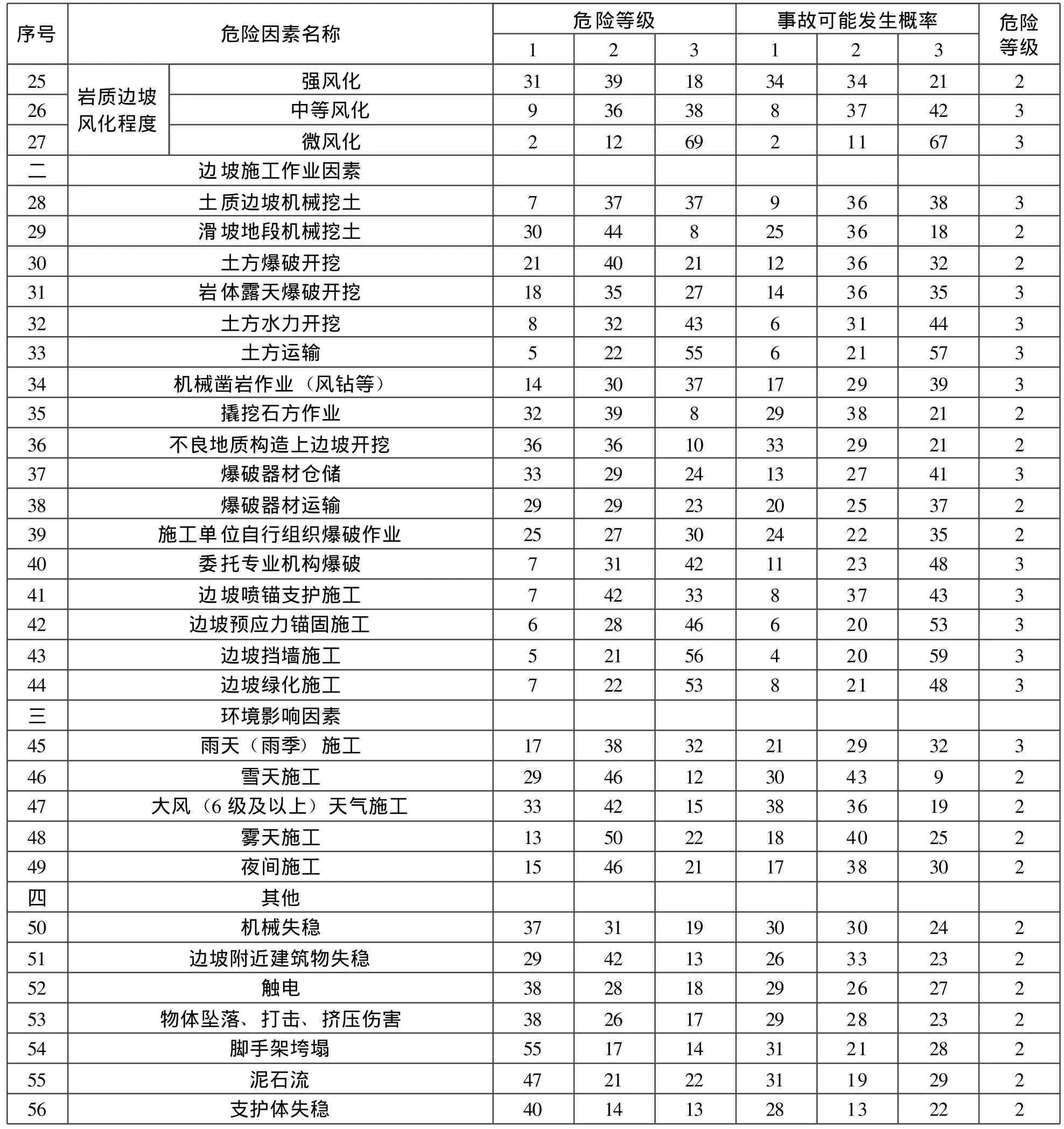

按照上边坡危险因素识别原则,参考国家有关法律、法规,行业劳动标准、事故统计及伤害数据,在专家的建议及意见的基础上,结合浙江省某在建公路上边坡工程,对上边坡施工期间的危险因素进行了调查、统计、分析、识别。

根据各因素危险性的程度分为三级表示,其中:1级—特别危险;2级—危险性较严重;3级—危险性一般。事故可能发生概率:1表示发性概率高;2表示发生概率中;3表示发生概率低。

工程风险大小采用定量计值评价方法,风险量分值按公式 (1)计算:D=L×E (1)

式中:D为危险性分值;L为危险等级;E为事故可能发生概率。

危险等级判定加权平均计算公式如下:

式中:G为危险等级,值按4舍5入取整;D1为某危险性较大工程评定为等级1的危险性分值;D2为某危险性较大工程评定为等级2的危险性分值;D3为某危险性较大工程评定为等级3的危险性分值。

根据专家咨询表统计分析,按照公式 (1)、(2)确定影响边坡稳定危险因素及等级判定如表1所示。

表1 边坡较大危险因素分级列表

注:表1是通过对100余位公路工程从业人员,特别是有边坡工程经历的人员进行问卷调查的基础上分析得到的,因调查问卷采取的样本受区域范围限制,表中的结果可能与具体的边坡有所偏离。通过对公路边坡稳定性影响因素的识别及危险等级分析,初步确立了单因素对边坡稳定性的影响程度,以便进一步综合分析边坡的稳定性。

4 结 语

对于公路边坡,特别是对高边坡的稳定性分析是公路工程地质勘察和施工过程中的一项十分重要内容。影响边坡稳定性的因素主要有边坡岩土的类型和性质,岩层层面和软弱结构面,地质构造、水文地质条件以及地表水、大气的作用、岩石风化作用、人为因素影响等,各种因素对边坡稳定性的影响等级不同,但影响边坡失稳的因素往往不是单独的,而是多种因素共同作用的结果。因此,对边坡稳定性的研究中,应综合各种因素,分析各种变形形式,并充分考虑它们之间的关系,综合评判边坡的稳定性。

[1]李立群,倪天震,彭以舟.路堑边坡危险性模糊综合评价法在桐千线中的应用[J].浙江交通职业技术学院学报,2008,9(3):1-4.

[2]牟宏.镇(宁)-水(城)高等级公路路堑边坡危险性预测及工程治理[D].贵阳:贵州工业大学,2004.

[3]沈良峰,廖继原,张月龙.边坡稳定性分析评价方法研究及趋向[J].建筑科学,2004,20(6):43-46.

[4]夏元友,李梅.边坡稳定性评价方法研究及其发展趋势[J].岩石力学与工程学报,2002,21(7):1087-1091.