艺术意象及其生命感

王飞霞

(1.湖北民族学院 文学与传媒学院,湖北 恩施 445000;2.湖北民族学院 学报编辑部,湖北 恩施 445000)

一、意象是艺术的本体

在中国古典美学中,“意象”是一个标示艺术本体的概念。“意象”这个词最早的源头可以追溯到《易传》,而第一次铸成这个词的则是魏晋南北朝的刘勰。在中国古典美学看来“诗”不等于“志”、“情”、“意”,“诗”等于史。“诗”的本体是“意象”(“情”和“景”的内在统一),这就是王廷相说的:“言征实则寡余味也,情直致而难动物也,故示以意象。”中国古典美学又认为,审美意象是在直接审美感兴中产生的。正是审美感兴决定了审美意象的整体性、真实性、多义性和独创性。

《周易》作为哲学意义的“立象尽意”、“观物取象”展示方式深刻地影响了中国古代艺术理论的建立。在被公认为文学自觉时代的魏晋南北朝时期,由哲学的“得象在忘言”、“得意在忘象”的言意之辨很自然地转向了文学艺术的言意之辨的讨论,“立象以尽意”,“观物取象”真正的作为艺术符号出现在文学创作的领域。

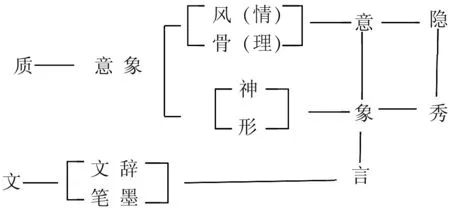

“在《文赋》问世之前,先秦两汉的文学理论论述创作问题时,由于将重点集中在‘美刺’、‘比兴’等政教范围内,对构思中主体与客体、形式与内容范畴涉猎很少。他们把作者的情志与文辞看做一个自然相符的关系问题……把意与言、情与辞当成内外相符的产物……陆机认为,作文的难处与利害就在于:(一)作者的主观之‘意’能否准确地反映客观之‘物’。(二)作者所形成的意象,能否通过文学创作确切地表达出来。前一个问题是‘意不称物’的问题,后一个问题则是‘文不逮意’的问题。……解决第一个问题在于通过以情感为中介的艺术想象活动,使作者构思准确地反映客观外物。而对第二个问题来说,则是通过‘辞呈才以效伎,意司契而为匠’,使自己的审美意象通过辞采的选择、运用,鲜明而准确地表现出来。”[1]“意不称物”、“文不逮意”的言意之辨使这一时期的文学理论不断发展与完善,完善的标志就是从《周易》哲学符号的“象”转化到文学艺术符号的“意象”的创造。叶朗先生说“意象是艺术的本体”,作为文学的艺术意象是通过文字符号创造的意象,这个意象就是画面,我们可以通过下面这个图表来看言、象、意的关系:

通过这个图表我们可以看到言、意之辨,文质之辨的最高目的性是在确立意象这个突出地位,言作为语言符号是意象的外壳,面对意象创造的艺术性追求是象要秀,即越美越好;意要隐,即越含蓄越好,而这一切与言又有不可替代的关系。不过言对于象和意而言,言就象钓鱼的竹器一样,所谓“得鱼忘筌”,捕到了鱼就忘记了赖以捕鱼的工具,这是庄子打的一个比方,庄子强调的“得意忘言”,主张“意”重于“言”;对于“象”和“意”而言,三国魏时的哲学家王弼强调“得意忘象”,他说“言者所以明象,得象而忘言;象者所以存意,得意而忘象”,这种观点的来源还是庄子“得意忘言”的进一步阐发,王弼以此解释《周易》“立象以尽意,设卦以尽情伪,系辞焉以尽其言”,认为言象仅为工具,“得意”才是目的。

通过古人对言、象、意的思辨,不难明白这样两个层次的意思:言与象(主要是象)作为艺术的本体,就是形象,作为文学呈现的就是意象或者说是画面。另一个层面就是意象蕴涵的意义,或曰意蕴,优秀的作品在意蕴中有意境层面。更何况艺术家们追求的最高境界就是意境。符号性“读图”的理性直观理念就是建立在这样一个基础之上的。

同时,我们也必须了解中国古代艺术的“象”不同于西方以人为创作对象,而是以自然为“象”,象是具有“生命力”的形式,“象”与“道”、“气”是三个互相联结的范畴。叶朗先生在论“道”、“气”、“象”时说:“中国古典美学体系的中心范畴并不是‘美’……同样,老子美学中最重要的范畴也并不是‘美’,因此,我们不能从‘美’这个范畴开始研究老子美学,而应该从‘道’——‘气’——‘象’这个互相联接的范畴来开始研究老子的美学。……既然万物的本体和生命是‘道’、是‘气’,那么‘象’(物的形象)也就不能脱离‘道’和‘气’。如果脱离‘道’和‘气’,‘象’就失去了本体和生命,就成了毫无意义的东西。”[2]为了使永恒生命意义熔铸于象,中国古代的艺术创作不仅十分注重“自然”对象,在以人为中心的小说、戏剧中也注重“气象”的展示。

“意象是艺术的本体。不管是艺术创造的目的,艺术欣赏的对象,还是艺术品自身的同一性,都会归结到‘意象’上来。”[3]“‘意象’是中国古典美学的重要范畴。‘意’即心意,情意,‘象’即物象、形象。合成一词指主观情意与外在物象的结合,即意中之象。是中国古代文艺作品的基本审美要素……。”[4]

在诗歌的创作中,诸如“落花”、“暮春”、“风雨”、“流水”等物象,在加工过程中被赋予了作者的心声和情意,使它们有别于普通的花、春、风、雨和流水,象征着年轻女子相思中的烦恼和对即将逝去的青春的惋惜。手中之象与胸中之象的叠印,形成了真正完整的审美意象。

这种胸中之象起于作者的心灵深处,通过手中之象显露出来。正如绘画一般,我们以郑板桥画竹为例,郑板桥在一幅竹画上有则题词:“江馆清秋,晨起看竹,烟光、日影、露气,皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃,遂有画意。其实胸中之竹,并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹又不是胸中之竹。总之,意在笔先者,定则也。趣在法外者,化机也独画云乎哉!”

创作一首诗歌与完成一幅绘画作品一样,它追求的不是单纯的写景或抒情,“趣在法外者,化机也”是诗人们的真正追求,即意象的创造是诗家的追求。以上论述,更多的是从情与景的角度去论意象。实际上,在古典诗歌中,还有很重要一部分是直接反映社会生活的,这就是朱光潜先生说的人生世相,应当把它看作社会意象,社会意象直接反映人生境界。

二、自然意象与社会意象

我们知道,在西方的艺术创造中是以人为主体对象,他们遵循了古希腊哲学的传统:人文精神、现实主义、个人主义、理性主义、理想主义,创造的神就是理想的人,所谓神就是他们自己。崇拜的是英雄,注重英雄苦痛的情感宣泄,高扬个人主义,按照理想主义塑造典型,并依理性精神摸索出了“摹仿”的科学方法,所以古老的西方很早就围绕“人”这一主题,同时创造出美的最初理论体系:再现——摹仿——典型——宣泄。就是进入非理性时代,弘扬的仍然是人的主体性,进入美学时代,更是强调人体艺术要展示权利、意志,不遗余力的强化艺术的外在生命力,同时给人以强烈的震撼。与西方的生命美学不同,中国的生命美学不仅最古老,而且强调的是永恒生命意义的价值,生命永恒可以通过两条途径,一条是在群体中显现出永恒生命意义价值,即通过立德、立言、立功在社会的不断发展中永世垂范,这是对生命价值的积极追求。另一条路,那些失去立德、立功、立言机遇的士大夫,他们无缘在群体中显现其价值,于是从认识论的相对论中齐是非,齐彼此,齐物我,齐寿天,通过“心斋”、“坐忘”的审美观照,与道冥合,气化流行,不生不死。但由于封建社会政治黑暗,官场险恶,封建知识分子想从政治上功德圆满几乎是微乎其微,绝大多数知识分子都是走的第二条路,所以中国古代的艺术创作主要是“自然”之象,人的永恒生命意义在自然美中显现,研究人,首先研究“自然”,从“自然”之象中揭示人生最高境界。以“自然”为对象的艺术创造主要表现在历代山水画、山水田园散文、诗等摹山范水的景物作品。《诗经》里出现了不少田园生活的片段场景,如《王风·君子于役》、《楚辞·九歌》展示了楚地常为阴雨笼罩的深山密林、石泉幽篁,以及湘江洞庭烟波浩渺、芳草遍地的美景,充满着人的情感和人格魅力。以“自然”为对象的山水田园文学艺术到了魏晋南北朝时期,不仅艺术创造进入了崭新时期,而且对“自然”的审美也进入成熟期。“进入魏晋时期,人们对自然界的认识和对自然美的观赏,发生了很大变化,自然界不再是压迫人的宗教神灵,而是与人相通相近的客观外物了。王弼提出:‘天地任自然,无为无造,万物自相治理,故不仁也。’他认为自然外物是精神本体‘道’的显现,而不是神意的产物。”[5]

这类意象取材于自然界的物象,包括花、鸟、草、木、山、水、风、云、雨、雪、日、月、星辰等等,在对这些自然物象的描绘中表达作者的思想感情,也就是我们通常所说的借景抒情的诗。“诗中之景,不是原本的自然景物,而是有抒情性话语组织和表现出来的,被赋予了情感内涵的画面。”[6]正如王夫之所言:“烟云泉石,花鸟苔林,今铺锦帐,寓意则灵。”所谓寓意,就是融情入景。诗中景有灵有性,情趣盎然。诗中之情,也不是空洞和概念之物,而是由景象征性表现出来的具体情感过程。诗人的内心活动既千变万化,又细微幽渺,无法用一般词语直接表现,所以,常常借具体的景物描写,写出独特而微妙的感受过程,达到情感的表现。

王之涣《登鹳雀楼》的画意是“水往低处流,人往高处走”。这个“人往高处走”不是一般人的上进心,它表现出了作者超常规的巨大生命力,进入了崇高的哲学境界。这首诗的意象、意蕴、意境就在这幅“水往低处流,人往高处走”的哲理性画面里。若要揭示这首诗的内涵,应该是这样的:诗人看到太阳落山,黄河入海的景象,顿生人间有限之感,于是激起超越之情,从有限的时空走向无限的时空。其诗意空灵到我们看不到诗人的愁情,只看到他昂扬向上的一面;他没有表现人的普遍忧虑,而是超越这种忧虑——即从有限走向无限,而这种超越才真正体现人的本质力量。

“白日依山尽,黄河入海流”,这是两个运动的物体在同一个有限空间相对运动,白日依山是近景,黄河入海可谓远景,虽然入海看不见,可毕竟是在有限的空间之内。这里太阳的运转、黄河的飞流,虽然没有像李白感受到的“黄河之水天上来,奔流到海不复回”的时间飞逝,但诗人却很冷静地体察到太阳落山,黄河入海的时间飞逝。白日、黄河在有限的空间内运动,显得时间非常之短,空间的有限加速了对时间的压缩,这就是诗人不愿想的,更是不愿看到的。所以后两句就表示出迫不及待地向无限空间接近:“欲穷千里目,更上一层楼”,这是诗人从心灵上对无限的追求。空间的拓展,当然也就是“生命”的延伸,也正是这种延伸超越了现实人生的历史价值,使有限的生命进入了与宇宙同在的生命体验。

王之涣登高送日依然是在冷静之中的理智的超越,他不像南宋末词人吴文英登高送日时的情绪那么激烈——“送乱鸦,斜日落渔汀。连呼酒,上琴台去,秋与云平。”吴文英进入的是情感世界,而王之涣则是由情感世界进入到哲学境界。张世英先生在《哲学导论》中说:“人生在世的全过程:从个人来说,超越主观关系(即“在世”的境域)乃是个人发展的高级阶段,这是一种超常理性认识阶段,这个阶段不再是寻找普遍性概念……而是在此基础上通过想象把在场的有限的东西……与不在场的无限的东西结合为万物为一……”[7]在中国古典诗歌中,情与景结合的作品也只是一部分,那么那些直抒胸臆的诗、词、曲呢?譬如杜甫的《又呈吴郎》:“堂前扑枣任西邻,无食无儿一妇人。不为穷困宁有此,只缘恐惧转须亲。即防远客虽多事,便插疏篱却甚真。已诉征求贫到骨,正思戎马泪盈巾。”这首诗前人评价非常高,谓之“真情至性,得三百篇神理”“杜诗温柔敦厚,其慈祥恺悌之衷,往往溢于言表。如此章,极煦育邻妇,又出脱邻妇,欲开示吴郎,又回护吴郎。八句中,百种千层,莫非二音,所谓任意之人,其言蔼如也,”《又呈吴郎》呈现的意象有人,有人物活动的背景——堂前枣树,就在这树下,杜甫让无食无儿的妇人打枣,而吴郎搬到这里后,却将枣树围上篱笆,拒绝妇人打枣。还有杜甫与妇人、吴郎对话的场面。画面生动感人,这一人物活动场面的社会意象,突出了杜甫宽厚仁义的道德境界。这里没有情景结合,境界却如此之高。要解答这个问题我们必须将目光转向孔、孟的“德”,同时要关注他们的生命哲学与美学。“孔子一生以天下大事、万世功业为念,把心思用于实实在在的人生问题上。面对人不可能回避的死亡威胁也有所抗拒,其抗拒方式有三种:一曰创造不朽(立德、立言、立功);二曰通过子孙、家族的嗣续以达不朽,三是‘重生安死’,把生死看作不可逆转的自然规律,不可抗拒的‘天命’。其立德、立言、立功是儒家积极的入世态度,高尚的价值取向,是儒家思想,中华民族传统生死观的精华所在。其相应的美学理论,如‘兴于《诗》,立于礼,成于乐’,‘志于道,据于道,依于仁,游于艺’,‘吾未见好德如好色者也’、注重‘德’的观照,从哲学是修身齐家治国平天下的宗旨去衡量孔孟的‘德’与老庄的‘道’有相通之处,从本质上看,老、庄之道,孔孟之德的‘境’是相通的。……‘缘德体道’就是从这个意义上提出来的,标示创作主体与社会生活环境构成协调或不协调的关系,并在一个实践过程中以其人生理想与环境形成反差或对立面,从而展示自己的道德境界。”亚圣孟子的“达则兼济天下,穷则独善其身”一直是封建士大夫处世的原则。兼济天下,杀身成仁的道德境界,是封建士大夫处世的最高价值选择。屈原、司马迁、曹操、陶渊明、李白、杜甫、苏轼、陆游、辛弃疾等等,无不是慷慨使气,杀身成仁。

在诗歌创作中,那些取材于人类的社会活动,如人物、用具、时间、地点、事件、典故等等,我们就称为社会意象。它不象自然意象那样注重景物的描写,通过景物抒发作者的情感,表现作者的道德境界,而是通过叙事,通过人物的活动来传递出诗人们的人生观、价值观、世界观。

我们先来看宋苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》:

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍案,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰!遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一樽还酹江月。

苏轼在这首诗中借用三国时期吴国周瑜在赤壁之战大败曹军建立大功的往事,深感自己年岁渐老,功名事业还没有成就,流露出报国无门的感慨。“周郎”、“赤壁”、“江山”、“羽扇”、“纶巾”等都属于社会意象,这些意象的组合让我们想起了三国时期的古战场,周瑜沉着冷静、运筹帷幄指挥着千军万马在长江之上与曹军展开争斗取得胜利使强虏灰飞烟灭。如此年轻就能取得如此大的成就,好不让苏轼羡慕,想到自己空有满腔报国之情,满腹才华无处伸展,怎不叫人黯然神伤。在这首诗中,苏轼没有借用过多的自然意象,也就是景物描写来抒发自己的感情,而是借古抒情。

在描写的这些社会意象中,也一样是赋予了它们另外一层含义的,就是景物描写不是单纯写景一样,社会意象也不是单纯的事物或人的活动,作者对它们同样有所寄寓,如:“箜篌”、“琵琶”等等,读者在理解它们的时候必须抓住内在的涵义,才能读懂作者的意图。

不论是自然意象也好,社会意象也罢,它们的存在给诗歌罩上了一层朦胧的色彩,另外,诗人们在创作过程情感是不断变化的,无法用一般的词语直接表现。所以,常常借用具体的景物描写或事物描写,写出独特而微妙的感受,达到情感的表现。

三、意象的“象”与“象外”

“象”与“象外”是一个统一体,所谓“象”就是视域之内的,那么“象外”就是视域之外的(作为表空间而言)。与之对应的就是有限与无限,实与虚。实与虚也好;有限与无限也好,象与象外也好,作为艺术的意象都是表生命的有限与无限。这又是诗歌意象无所不在的,如表自然时空的:王之涣《登黄鹤楼》白日依山尽,黄河入海流(表有限的象)。欲穷千里目,更上一层楼(从有限到无限;从实到虚;即象外)。杜甫《登高》:无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来(无边,不尽,是象与象外的统一)。大江东去,浪淘尽,千古风流人物(过去时空与现在时空的浓缩)。再如表人间仙界的(有限与无限生命的统一)李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》:“遥见仙人彩云里,手把芙蓉朝玉京。”李白《古风第十九首》:恍恍与之去,驾鸿临紫暝……白居易《长恨歌》:“但教心似金钿坚,天上人间会相见。”以上三例,写诗人与诗中主人公由凡人到仙人,从有限的人生走向无限的人生,标示了无限的人生价值。诗歌中,作为静境界的“象”,它不是直接体现人的个人价值,而是借用景物、鬼神或其他的用具、人物、事件,把个人的主观情感融入其中,就像画家作画一样希望观者通过他的这幅绘画作品领会作家的全部意图,情景高度融合就达到了最高境界。

静境界的象外(即象外之象)追求的则是一种由“实”的境向“虚空”的无限延伸。“虚”是无限的时空,从有限到无限,进而抵达老子的“道”,即从有限的生命到无限的生命。

诗人为了表现人的主体精神,常将其移入神仙精灵之中。如李贺《苏小小墓》中就创造出幽怨动人的鬼女的形象:

“幽兰露,如啼眼。无物结同心,烟花不堪剪。草如茵,松如盖,风为裳,水为佩。油壁车,夕相待。冷翠烛,劳光彩。西陵下,风吹雨。”

这是李贺以风雨之中幽深冷僻的墓地为背景,幻化出的一个哀怨动人的女鬼形象。诗中象外象并不因为身份是女鬼而令人毛骨悚然,相反,墓中主人不仅很美,而且令人同情,她是一个富有才华,充满期待之情而被遗弃的孤独的女子,但是终日伴她的却是冷落的烛光。这首诗是以一个被遗忘的妓女形象比说李贺孤独的身世,它给我们展示了两个世界:凄风苦雨吹打着幽深冷僻的墓地;由兰、花、草、松、风、水、烛光幻化出的苏小小形象,而且以象外象形象为主,展示出一个耐人寻味的情感世界。

诗中由景幻化出的象外象——女鬼苏小小有了独立的“生命”存在:听觉形象(环佩声、风吹衣裳的声音),视觉形象(挂着眼泪的脸,松如盖的车,还有冷翠烛光以及映照的苏小小)。她虽然不是一个反抗的生命,但确实是一个被冷落的生命,这个象外象与作为背景的象外象有很大的不同,区别在于:前者(作为背景)的象外象是“象”的直接延伸,抒情主人公或离形去智、或认同,在虚空中或万物冥一、或放形其间。后者(作为形象)的象外象的“象”的空间转型,抒情主人公的主体精神移位到象外象的形象之中,让其描写的对象“活”起来,或立于梦幻、仙境、鬼蜮之中;或来往于人神仙鬼之间,总之,不是观照真正的鬼神世界,而是有血有肉有情的个性展示。

白居易的《长恨歌》中也有类似的形象,唐明皇与杨玉环在马嵬坡“一别音容两渺茫”,杨玉环由鬼入仙来到蓬莱仙境,她与唐明皇的夫妻恩爱虽在现实人世间已然断绝,但是那永远不能斩断的是他们的爱情,“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”,永恒相爱的心是不能隔绝的。《长恨歌》创造的杨玉环在仙界这一象外象展示人的主体升华。

作为动境界的象与静境界的象就有区别,静境界时期人的主体性意识大大增强,人性的反弹使审美理想由中和之美转向了悲剧美与喜剧美,影响到了动境界时的象与象外(即象外象)。作为动境界的象外,是静境界的象外地进一步扩展,使之达到一种极限,进而展示、高扬人的主体性。“空间”(时空)扩展和“生命”的扩展(增加)是动境界象外象展示的两个方面。

所谓“空间”扩展,就是从有限的时空向无限的时空延伸,达到有限与无限的统一,也就是实与虚的统一。时空延伸又有三种情况:即同一时空延伸;同一时空转换;非现实空间创造。这种延伸在静境界中是非常普遍的,譬如王之涣的《登黄鹤楼》:“白日依山尽,黄河入海流,欲穷千里目,更上一层楼。”这是一首从有限时空向无限时空延伸的典型的意象创造,四句诗都是运动感极强的意象:白日、黄河在有限的时空内相对运动,显得时间非常之短,空间的有限加速了对时间的压缩,这是诗人不愿想的,更是不愿看到的……后两句“欲穷千里目,更上一层楼”就向无限时空接近,这种延伸超越了现实人生的历史价值,使有限的生命进入了无限之中。

所谓生命的扩展(增加),就是从有限的生命向无限的生命延伸,达到有限与无限的统一,即实与虚的统一。动境界中的象外象(即象外)要么以悲剧性展示人的主体性,要么以喜剧性展示人的主体性,这种主体性充满着强烈的生命力和悲、喜剧的人生感、历史感、宇宙感。

动境界的象外象可以归为四个方面:生而死、死而生的象外象;扬善惩恶的象外象、讴歌主体性永恒生命力的象外象,为“境”殉“情”的象外象等等。白居易《长恨歌》中的杨玉环可谓为生而死,死而生的象外象:马嵬坡前“宛转蛾眉马前死”,李、杨之间在现实中的爱情结束了,但永恒相爱的心是不能隔绝的,在蓬莱仙境杨玉环与唐明皇这对恩爱夫妻又相会了,死去的杨玉环复活了。“情”战胜了死亡。“情”就是生命。杨玉环这一超越死亡的象外象的终极意义在于人的主体性的高扬。就像《牡丹亭》中的杜丽娘一样,因情而死,却又为情而生。“情”延伸了她的生命,“情”战胜了死亡。杨玉环、杜丽娘有限的生命向无限的生命延伸,达到了有限与无限的统一。永恒的生命力和悲剧式地人生感在白居易的《长恨歌》中得到很好的显现。

无论是静境界中的象与象外(即象外之象),还是动境界中的象与象外(即象外之象),它们都是人的主体生命的延续,追寻的是人永恒的生命价值。