农民子女教育投资行为影响因素的实证研究

——以杨凌示范区为例

□袁卫华 [西北农林科技大学 杨凌 712100]

农民子女教育投资行为影响因素的实证研究

——以杨凌示范区为例

□袁卫华 [西北农林科技大学 杨凌 712100]

本文通过大量的实证研究认为,家庭的教育观念或教育态度直接影响着对子女的教育投资。教育投资的态度表明农村居民把教育当作投资来看待已经居于大多数;农户对男孩和女孩教育成功的期望已相差无几;家长受教育水平愈高,教育投资增长也愈高。通过农民子女教育投资与家庭经济收支现状研究,发现恩格尔系数的持续下降主要是由于教育支出的增长是农民以牺牲家庭生活为代价的。

农民子女; 教育投资; 影响因素

引言

教育投资兼具消费性和生产性二重性质,即教育投资既满足了需求者的消费愿望,又可以在未来提高生产力。农民子女教育投资无疑也具有消费性和生产性二重性质。目前,对于子女教育投资,一般农民家庭都有较为清醒而正确的认识,但问题的关键是如何拿出一笔不菲的支出。在农民收入来源不稳定、收入水平低的状况下,教育投资尤其是高等教育投资对于农村贫困家庭而言,一直是一个沉重的话题。如果缺乏投资作保证,投资效益回收困难意味着投资回收的期望值越小,投资的信心越往后也就逐渐递减。

农民子女教育投资与农民对农业生产领域的投资不同,我们有必要对农民子女教育投资的内在规律进行认识。一是人才培养的长期性决定了教育投资的长期性。农民子女教育投资的长期性是由教育提高人的能力需要一个缓慢的增长过程所决定。教育再生产的周期通常比物质产品再生产的周期要长得多,并且不同的社会形态或不同的社会发展时期都有相对稳定的教育内容、教育手段和教育标准。二是教育投资的长期性决定了教育收益的迟效性。先在人的身上长期积聚能力和技术,然后将人的能力和技术作用于物质生产资料才能反映出来,主要表现为产品数量的增加或质量的提高,劳动生产率得到提高,获得经济效益。能力技术积累与经济收益往往表现迟缓。农民子女教育经过长期投资,一般在走上工作岗位,教育收益才能逐渐反映出来,而收益的迟效性反作用于正在投资的农民个人,因种种情况的不同,又直接影响着农民对子女教育投入的资金数量、资金周期和投资信心[1]。三是教育成本的分担决定了教育投资具有一定的个人性。无论教育费用由谁来支付,农民子女自身所拥有的资本存量即知识和技能一旦形成,将归个人所有,只能通过农民子女劳动表现出来。在市场经济的环境下,农民子女个人所拥有的知识和技能,总是通过市场介入将个人劳动转化成社会劳动发挥作用。四是多种因素影响决定了教育投资具有一定的被动性。由于受长期传统观念、社会历史文化、经济条件、周围环境等的影响,农民对自己子女的教育投资往往不是从子女的禀赋特长、家庭负担、教育对家庭未来的可能收益等出发,存在着被动跟风、急功近利、缺乏计划、听任发展等现象。由于投资的长期性和信息的非对称性,大多数农民家庭往往无法把握子女教育的未来投资,只能被动地盲从某一时段的社会环境潮流。

一、研究方法

(一)研究对象

杨凌示范区是1997年经国务院批准成立的全国唯一的农业高新技术产业示范区,总面积114平方公里,总人口约19万。区内有西北农林科技大学和杨凌职业技术学院两所高等院校,下辖县级行政区杨陵区,设五乡一镇,一个街道办事处,81个行政村,8个社区。全区现有中小学和幼儿园共70所,其中高级中学2所,完全中学1所,职业中学1所,初级中学6所(城区1所,农村5所),小学39所(城区4所,农村35所),21所幼儿园。全区农村中小学生10302名,中小学教师806名。考虑到杨陵各乡镇经济及产业发展的差异性,本次调查运用立意抽样和随机抽取的方式,将三乡一镇一个街道办事处等5个乡镇涉及的样本村,按照城中村、城郊村和远郊村三个分类,每个类别随机抽取100户居民共计500个样本。本调查部分数据来源于杨陵区统计局和农经站,一部分来自农户调查。被调查农户的文化程度,采用设计样表的方式。

(二)基本假设

第一,教育投入的资源是稀缺的。农民子女教育中耗费的稀缺资源正是货币形态的资本,其中影响农民投资选择的最重要的因素之一是教育的直接成本。当然,国家提供农民子女的教育资源以及就业岗位也是稀缺有限的。

第二,经济行为是理性的或合乎理性的。人们作出一项经济决策时,总是深思熟虑地对各种可能的抉择权衡比较,以便找出一个较优方案,这个方案能够使他耗费给定的劳动或金钱,带来最大限度的利益,即充分发挥资金的最优化效果。

第三,教育投资是持续性的。教育作为一种长期的人力资本投资对家庭和个人直接产生影响。个人或家庭由于遭受贫困、疾病、不利冲击等都会对教育投资的持续性产生动摇。农民子女在未成人之前,无论是义务教育还是非义务教育其成长过程就是应当持续不断进行教育投资的过程。

二、研究结果与分析

本文主要以家庭户主为调查对象,若户主外出打工或其他原因不在家,以对家庭事务做主的人调查专访。调查发现占43%的家庭是由父母中的一方或双方共同协商管理家务。调查对象中,男性占37%,女性占69%,这与男性大多出外务工有关;被调查者年龄分布25~35岁占37.6%,36~55岁占48.6%,56岁及以上占13.8%。就被调查者文化程度而言,文盲或半文盲占9%,小学文化程度占27.8%,初中占51.2%,高中文化程度占13.6%,大专以上占0.4%。调查对象的家庭年人均收入分布1500元以下占19.6%,1500~2000元的占40.4%,2000~2500元的占19.6%,2500~3000元的占13.2%,3000元以上占7.2%。调查对象的子女数量情况:独生子女占18.8%,两个孩子的占39%,三个孩子的占25.4%,四个及以上孩子的占16.8%.调查对象具体情况如表1:

表1 调查对象基本情况

由于“一费制”“两免一补”等政策的实施,在义务教育阶段,与各项政策实施前相比家庭教育投资有很大的减少,农民得到更多的实惠,尤其在一些困难家庭体现更为明显。通过500个基本样本调查显示,30.7%的被调查者认为义务教育阶段家庭教育投资有很大减轻,43.8%的被调查者认为义务教育阶段家庭教育投资有一定程度的减轻,而25.5%的家庭认为教育投资负担并没有减轻,这与接受教育者均为非义务教育阶段有关,即子女教育处于幼儿教育、高中(职业)教育、高等教育阶段,未享受到义务教育阶段国家的资金扶持。

家庭的教育观念或教育态度直接影响着对子女的教育投资,因而研究农民的教育投资状况,必须把握其教育投资的动机。农民对子女教育投资的影响因素主要表现在教育投资的目的、教育投资的态度、农民的文化程度和家庭收支等方面。

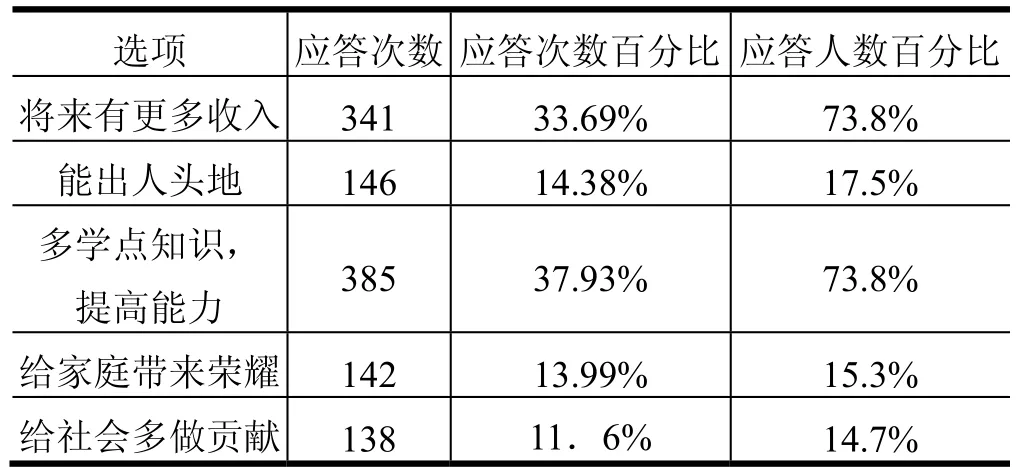

第一,投资的目的采用多项选择的方式,虽不能代表总体项目中的权重,但可看出,农民对于教育投资的倾向性。农民对子女的教育投资无论从情感、心理与行为上都会有所反映,并且这种反映是淳朴的、直接的、感性的。当然,这种反映与历史传统和现实折射有着难以割舍的联系,对一个生活艰难的农民家庭,供养子女教育就显得更具寻常意义,其中往往承载着整个家庭甚至几代人的心愿。因此,简单地用古代流承下来的诸如“学而优则仕”、“万物皆下品,唯有读书高”等套语,来猜度或过多地求全责备一个生活条件差、信息不对称和社会资本少的农民家庭,是很不现实与缺乏思考的[2]。下面通过5项指标反映其教育投资的目的(见表2)。

表2 农民对子女教育投资的目的(可多选)

由表3~2可以看出,选择“将来有更多收入”和“多学点知识提高能力”应答次数和应答人数百分比都占比例很高,占71.62%,而二者应答人数百分比也相等。调查显示,农民为子女教育投资的目的很实际也很单纯,多学些知识,提高素质,未来找份好工作,改变现状和生活的命运。而显示传统思路“光宗耀祖”目的的人比例已经很小,人们的思想已经变得相当开放。但调查显示,关乎国家民族的考虑所占比例最小,仅占14.7%,虽不能过分苛求文化程度不甚高的农户家庭,但也或多或少反映出目前教育投资的功利性诱导。

第二,教育投资的态度表明农民对子女教育投资的偏好程度,从中可以分析出农户家庭教育投资的理念是消费性的,还是投资性的。消费性教育投资态度是一种被动的消极的投资,潜意识缺乏长远的教育投资计划;投资性教育投资态度是一种主动的积极的投资,潜意识具有长远教育投资计划。以下6项指标可以反映农民对子女教育投资的态度(见表3):

表3 农户对子女教育投资的态度

调查中安排了六个被选项,对于选项①②③可将其理解为农户的教育理念是消费性的;而对于选项④⑤⑥,可将之理解为农户的教育理念是投资性的。调查显示,农村居民把教育当作投资来看待已经居于大多数,比例达到65.7%。在具有教育投资理念的500个农户中,以获取货币性收入为直接目的只有117户,仅占23.3%,而以获取心理满足为直接目的的农户有383个,占76.7%。但表中数据也显示,持教育消费性观点的农户仍然有34.3%,这表明农户中仍然有相当一部分没有从更长远的角度认识到教育投资的重要性。调查发现有13.6%的农户受一些包工头暴富暴利和一些做生意者高收入影响,意识不到教育作为一种长期投资机会的存在,而这种投资恰恰可能是提高家庭整体素质、摆脱低收入的最稳妥最有效的途径。

第三,农民的文化程度对教育投资的影响

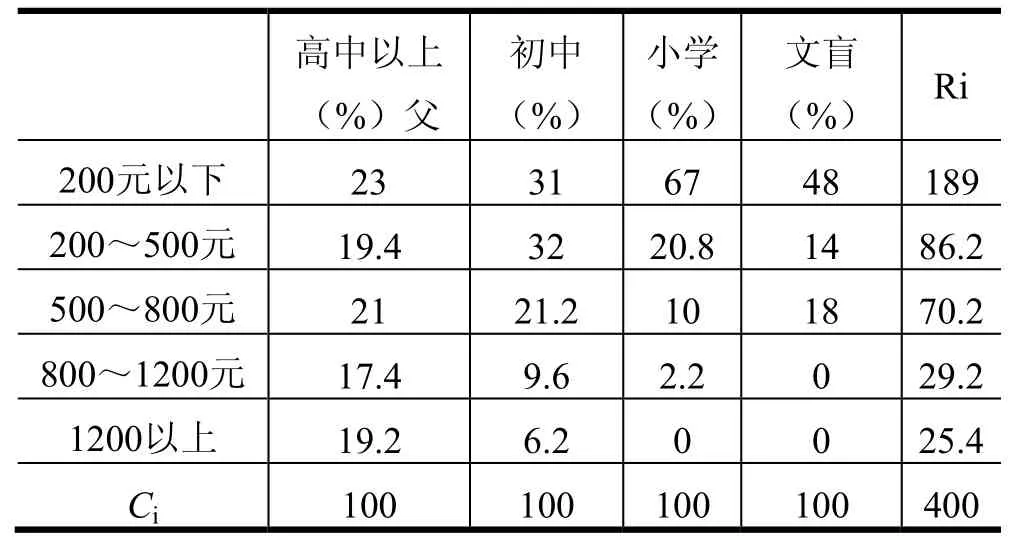

受中国传统文化的影响,大部分经济状况并不太好甚至非常困难的家庭,都愿尽可能为子女教育提供条件。随着家庭经济状况的逐步改善,重视教育的传统观念得到更充分体现。笔者对家长文化程度与教育投资关系进行统计调查并计算其相关性(表4、表5)。

表4 父亲文化程度与教育投资关系

以上调查可以得出以下结论:

其一,父亲或母亲文化程度的高低与收水平有极显度的关联。家长受教育水平愈高,教育投资增长也较明显。这与家长职业收入呈一定相关性。在所获取的样本中平均投入最低的(200元以下)前3位分别是在家务农者69.7%,打工者56.27%,无固定收入者占51.9%,而父母亲从事个体经营、小工头等收入较高的家庭子妇接受教育投资较为昂贵达到1200元以上,占调查人数的48.7%。

其二,家庭教育投资最低(200元以下)的绝大多数是父母文化程度低且收入较少的家庭,最为典型的是父母仅是小学文化程度家庭,分别占了该样本的67%和60%,文盲一方是母亲的占样本的76.9%。这一现象表明子女教育投资多寡与父母的受教育水平、社会地位及家庭的经济实力有关,也印证了2002年国家统计局农调队所做的调查结果,即家庭教育支出费用与父母文化高低有绝对的正相关。文化程度越高的家庭,对教育的重视程度及人均教育支出就越多,父母是高中以上文化程度的家庭,人均学年教育支出是父母为小学或文盲文化程度家庭的1.5~2倍。

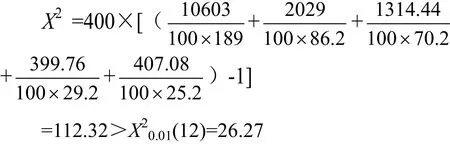

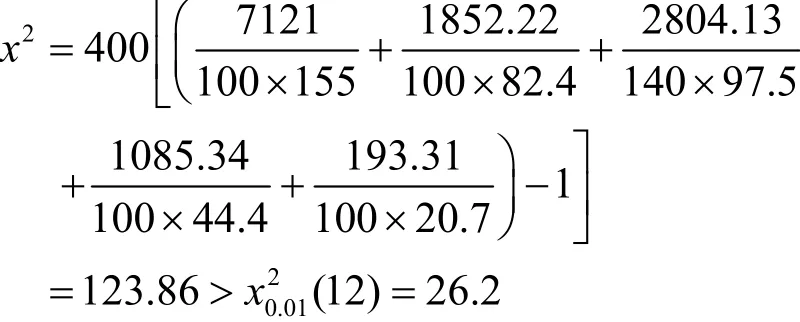

其三,在大多数情况下,尽管文化程度对教育投资有明显影响,但母亲似较父亲关联性稍强一些(父:X2=112.32 母:X2=123.86),也更舍得对孩子进行教育投资。这一现象证明母亲对孩子的影响、母亲在家庭教育中的积极作用,也表明重视和提高母亲文化程度及社会、家庭地位的重要性。通过卡方检验进一步证明,推论到一般农村家庭,家长的文化水平与对教育的评价存在显著关联度:pearson卡方统计量=37.290,大于临界卡方值26.253(df=12,p=0.01),说明两项之间存在明显的相关关系。

其四,家庭收支对教育投资的影响。随着农村居民收入水平提高,农村居民对子女教育的现实支付能力不断增强。子女教育支出已经成为仅次于家庭生活消费支出的第二大支出。农民已把家庭收入的1/5至1/4用于教育支出。我们结合恩格尔系数变化(见表6),再具体分析农民人均纯收入与教育支出间的相关性。

表6 农村居民恩格尔系数变化(%)

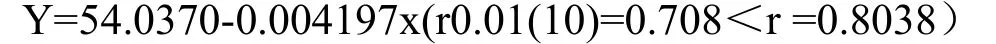

根据联合国粮农组织的标准,恩格尔系数在59%以上为贫困,50%~59%为温饱,40%~50%为小康,30%~40%为富裕,低于30%为最富裕。随着农民收入的增加,农民的生活水平不断提高,农民生产和生活条件得到改善,农村的恩格尔系数稳步降低,这是农村生产水平,收入水平和支出水平变化的综合反映。我们以1997~2008年为样本区间,以杨凌农村恩格尔系数Y作为被解释变量,以杨凌农村居民人均纯收入X作为解释变量的线性回归方程式为:

计量结果表明回归极显著(p<0.01),该结果表明:杨凌恩格尔系数与农民人均纯收入呈高度负相关(r=-0.8038);农民人均纯收入每增加1元,恩格尔系数平均降低0.004197。

杨凌的恩格尔系数由1997年的54.3%降低到2008年的 34.9%,年均降低1.58%,而杨凌示范区农村居民人均纯收入年均增加12.4%,人均收入的大幅增加只引起恩格尔系数的小幅度降低,这说明恩格尔系数降低的主要原因并不是人均纯收入的增加,而是由其他因素引起,其他项支出的增加,农民不得不减少或压缩食品支出。教育支出年均增长比例最高为22.9%而家庭生活支出年均增长比例最低为6.6%,又恰恰佐证了这一推论,教育支出的增长是以牺牲家庭生活为代价的。我们从经济学的角度深切体会到农民节衣缩食供养子女上学的艰辛。从小学直到大学子女教育的费用早已超出农村居民家庭可承受的正常水平,但为了未来收益,农民常常削减了当前的生产和其他消费开支来支付子女教育费用。

三、结论与建议

第一,农民子女的教育需求是推动教育发展的直接动力,同时它也是制定教育政策和教育规划的重要依据。教育供需矛盾规律,要求农民家庭适当遏制自己对子女的教育需求,根据自己的实际支付能力提出教育需求,同时教育的供给者(学校)也会根据社会教育投资的可能供给量和学校教育成本确定办学规模、合理利用教育资源,提供一定质量的教育服务,提高教育投资利用效率。

第二,确定高等教育合理的教育收费标准。农民子女教育在不同的时期与不同教育阶段,个人承担的教育费用多寡是不同的。政府的财政投入与农民的家庭教育投入存在着此消彼长的关系。政府加大财政投入会减轻农民家庭尤其贫困家庭的教育负担,有利于充分实现农民对子女的期望收益。反之,财政投入过小会加大农民的教育负担,不利于教育发展目标和农民期望收益的同时实现。从世界范围看,高等教育学费占家庭收入的比重大致是20%左右,而我国高等教育学费在教育经费中的比例却一直保持在25%左右,大大超出了农民家庭的承受能力。因此,政府进一步加大对教育的财政投入,并且在充分论证的基础上,制定出科学合理的学费标准与补助标准尤为必要[3]。

第三,构建城乡教育均衡发展的格局。教育资源的均衡是城乡基础教育均衡发展的基础和前提,要均衡配置教育资源,就有一个教育资源重新整合的问题。教师资源是教育资源中最重要的部分,城乡教育失衡,主要表现在城乡师资力量与教学水平存在着大的差距,实行资源配置一体化,就必须做到教育资源配置一体化。作为教育管理机构,要努力做到配置好城乡每一所学校的师资,包括教师与设施的数量、质量,尤其是农村学校,要配备德育、外语及体音美等非应试学科的教师及教学设施;还要建立和完善教师培训制度,促使教师不断学习,更新知识,与时俱进[4]。

第四,加大对返乡农民子女的职业技能培训力度。在城市优质教育资源的激烈竞争压力下,经过中考和高考的层层筛选,只有部分天分和勤奋兼备的农民子女才能进入高等院校,而后进入城市中的白领阶层,大多数农民子女只能返乡谋生。大力发展职业技术教育是提高农村劳动力素质、开发农村人力资源的有效途径。农村教育课程的开发要适应各地经济和社会发展的不同需求,从实际出发,为地方经济、社会发展服务,尤其要关注农村并结合现代农村经济和社会发展的需求,把现代农业技术、生产经营和管理等内容纳入到农村课程体系中来,发挥农村学校课程传播农业科技文化知识和实用技术的作用。政府应当加大对职业教育的财政投入,继续改善农村职业学校的办学条件,重点扶持农业类专业的建设。要不断完善农村成人教育体系,积极推广实用生产技术的培训和非农业就业必需技能的培养,通过多种形式为农民在农业生产和非农业转移两个方面创造有利条件。努力促进基础教育与职业技术教育、成人教育相融合,逐步实现农村教育的一体化。

[1] 厉以宁. 教育经济学[M]. 北京:北京出版社,1984.

[2] 袁卫华. 农村贫困家庭教育投资解析[J]. 电子科技大学学报,2008,(6):94-98.

[3] 徐佳丽. 改革开放30年我国高等教育收费制度的变迁与反思[J]. 现代教育管理,2009,(1):31-33.

[4] 程振凯,王静. 城乡基础教育均衡发展探析[J].河南教育学院学报(哲学社会科学版),2008,(6):74.

Research on Farmers’ Investments Factor on Children’s Education——Take the Yangling Demonstration Zone as the Example

YUAN Wei-hua

(Northeast A&F University Yangling 712100 China)

With a large number of empirical studies, the concept or attitude of family education has a direct impact on the education investment on their children. The rural residents who treat education as investion have become the majority. Farmers have the similar expectation on the successful education of boys and girls. The higher education the parents received, the higher the growth of investment in education. The sustained decline in the Engel’s coefficient was mainly due that the growth of education is for the cost of family life through the research on farmers investment in their children’s education and family income and expenditure.

farmer’s children; investment to education; influential factor

C912.4

A

1008-8105(2010)04-0094-05

编辑 范华丽

2010 −06−08

袁卫华(1972 −)男,西北农林科技大学人文学院博士生.