关于高职学生自信发展特点的调查报告

□冯建英 杜学元 曾云华

关于高职学生自信发展特点的调查报告

□冯建英 杜学元 曾云华

选取320名高职生为被试,采用车丽萍编制的“大学生自信问卷”考察高职生自信发展的特点,以及性别、年级、家庭经济状况差异,同时将高职学生的自信水平与普通大学生进行了比较。结果表明:高职生自信水平的性别、年级差异显著,而家庭经济状况的影响不显著;男生的自信总体水平以及自信各维度均显著高于女生;三年级学生的自信水平显著高于一、二年级。在高职学生自信水平与普通大学生自信水平的比较中发现:高职生除外语信心以外,在总体自信水平以及各自信维度上均高于普通大学生。

高职学生;自信;性别;年级;家庭经济;普通大学生

一、引言

自信是我们在日常生活中用得很多的一个词汇,从字面意思看,就是自己相信自己,是一个人对自己的积极感受,包括自己对自己的接受程度和尊重程度,是人格结构中起驱动作用的一个重要因素。它可以激发个体在遗传、环境、教育诸变量作用下获得并形成能力[1]。最早对自信进行了描述的是人本主义心理学家Maslow,在其需要层次理论中,Maslow(1943)认为自信是自尊需要获得满足时产生的一种情感体验。

关于自信的研究国外尚未形成专门的研究领域,其研究较为零散,而国内关于自信的研究非常欠缺,无论是理论还是实证的研究均较少。车丽萍曾对大学生的自信发展的特点做过相关研究,但其研究对象均没有涉及高职学生。如今,高职教育已经占领了高等教育的半壁河山。国务院再次做出“关于进一步大力发展职业教育的决定”。[2]由此可见,高职教育今后的发展势头将更快。探索大学生的自信发展特点、规律再将高职生排除在外,是不合适的。高职生,是大学生群体当中的一个特殊群体,高职生和所有青年大学生一样,正处于人生观、价值观的形成至稳固期,也是最为迫切、最为认真地关心人生态度、生活方式、生存价值等一系列问题的时期;这一时期也是个体树立自信、培养健康自我和健全人格的重要时期。同时,高职生作为大学生群体当中的一个特殊群体,与普通大学生相比,他们通常被看作高考的失败者而非命运的宠儿,或许承受着更大的心理压力。因此,他们的心理健康问题更应该引起社会各界的关注。探索高职生自信发展问题,既是对青年心理学、青年行为学的有力补充,也是为了寻找高职生的身心发展特点和规律,为当前教育实践提供心理学的依据,同时也对大学生心理健康理论的进一步发展和完善具有一定的理论探索意义和价值。

二、方法

(一)被试

选取重庆电子工程职业学院、重庆正大软件学院、重庆海联职业技术学院、重庆工贸职业技术学院等四所高职院校的320名学生,剔除回答不完整的以及有明显反映倾向的问卷,剩下290份有效问卷,其中男生157名,女生133名。

(二)工具

本研究采用车丽萍所编制的 “大学生自信问卷”测量被试的自信水平。该量表共70项,包括整体自信(综合确认、总体肯定、否定自我)19项和具体自信51项(包括学业自信(专业信心、外语信心、动手操作)、社交自信(同学他人、家人老师)、身体自信(体育运动、健康素质、动作身材、长相身高))。车丽萍曾报告了该量表的信度系数0.928,重测信度为0.8713(间隔3.5周)。

(三)程序

研究者在课题组负责人曾云华老师的带领下,在2009年3至4月,共对上述四所学校的9个班级进行了分批测量,每次测量均由研究者主持。测量前由研究者向学生讲述指导语,主要目的是向被试阐明答题的操作方法以及向被试交代测量结果的保密性原则以争取被试的合作。每次测量以班级为单位进行团体测量,测量时间为35分钟,所有数据采用SPSS13.0统计软件进行统计处理。

三、结果与分析

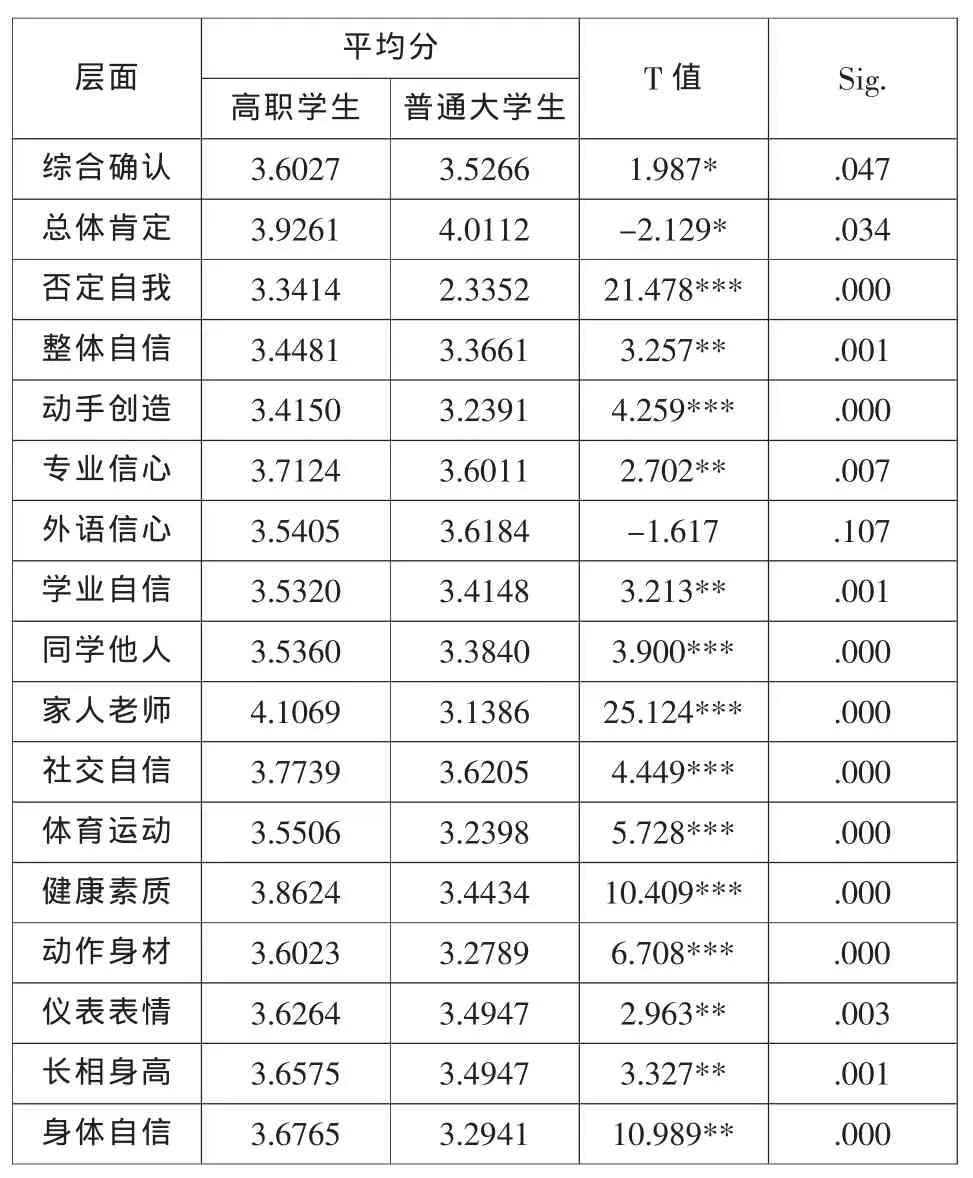

(一)高职生与普通大学生自信水平的差异比较

将高职学生的自信量表上的每题平均分与车丽萍研究中的普通大学生进行了平均数差异的显著性比较。其结果如表1所示:

表1 高职学生和普通大学生自信水平的差异比较

从表1可以知悉:除外语自信以外,高职学生总体自信水平以及各层面自信水平均显著高于车丽萍研究中的普通大学生。但外语信心有低于普通大学生的趋势。

(二)高职生自信在性别、年级和家庭经济因素上的差异显著性检验

自信诸因子在性别、年级以及家庭经济因素上的2*3*3多因素方差分析结果见表2:

表2 不同性别、年级、家庭经济状况的高职学生在自信诸因子上的多因素方差分析

从表2可知,性别和年级的主效应均达到显著,但家庭降级状况的主效应不显著。性别、年级、家庭经济状况三变量之间在学业自信上的交互作用显著。性别与家庭经济状况在社交自信上的交互作用显著。但年级与性别之间以及年级和家庭经济之间交互作用均不显著。为了进一步调查不同性别、不同年级在自信诸因子上的差异情况,对性别和年级的主效应进行了事后检验其结果如表3、表4:

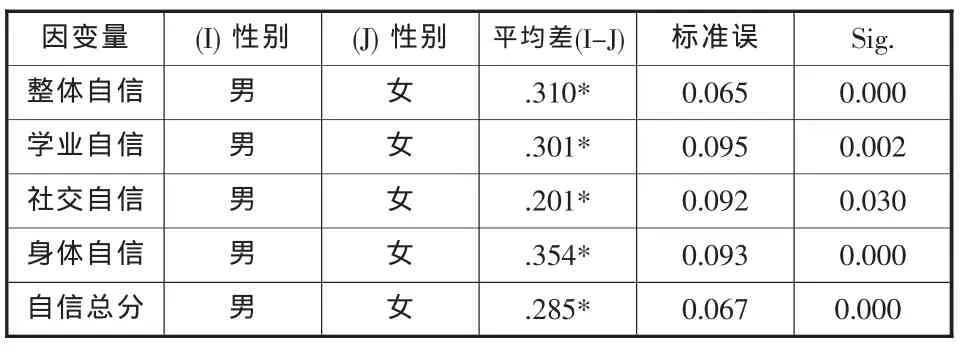

表3 性别的主效应检验

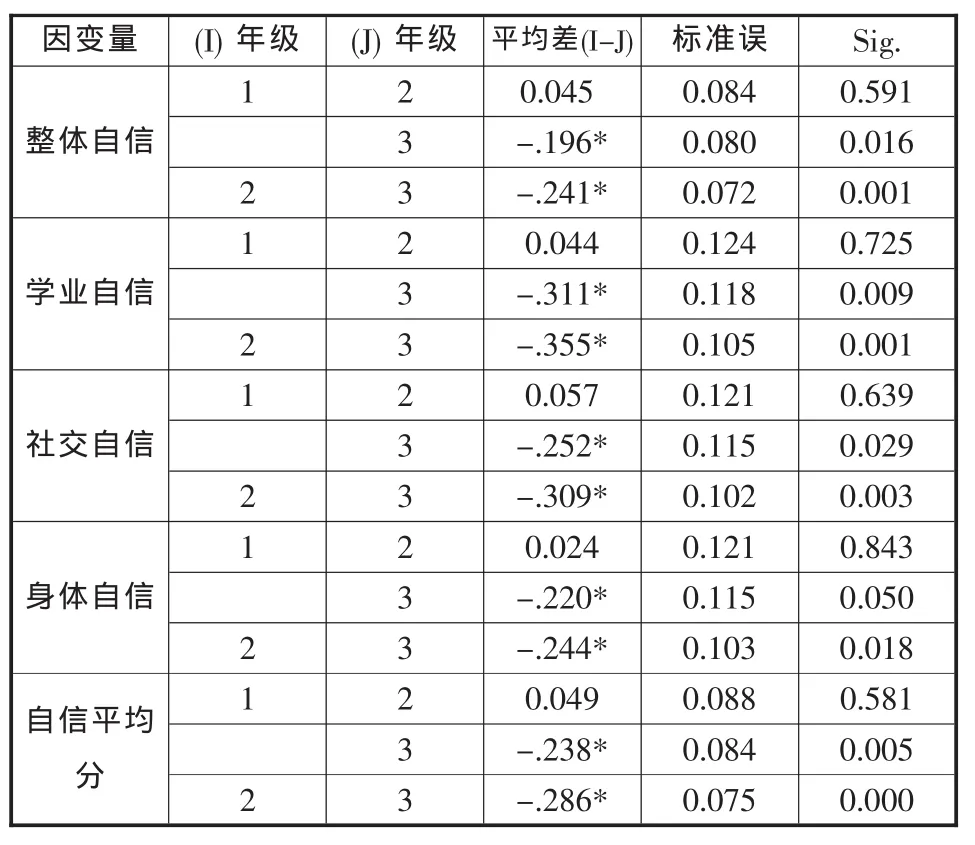

表4 年级主效应检验

性别的主效应检验表明(见表3):男生在整体自信、学业自信、社交自信、身体自信以及自信平均分等层面上均显著高于女生。年级的主效应检验表明(见表4):三年级学生在自信平均分以及自信各层面上得分均显著高于一、二年级,但就其各年级平均分来看,自信水平与年级并非呈正比关系,而是呈现出“U”型曲线关系,即二年级学生的自信水平有低于一、三年级的趋势。

四、讨论

(一)高职生自信的性别差异

本研究表明,高职学生的自信总水平以及各层面自信水平均存在极其显著的性别差异,其中男生显著高于女生,这与国内外的研究结果相一致。如Ligg等人的研究发现:女性通常比男性表现出更少的自信心。Corbin等人也认为:男性善于吹嘘、自夸、有过高估计自己表现的倾向,女性则更为谦虚,倾向于低估自己的表现[3]。就其产生差异的原因可以用社会的性别角色刻板印象来加以解释,在刻板印象的印象下,人们往往倾向于认为男性应该更加勇敢,强壮,拥有阳刚之气,女性则应该温柔,顺从,拥有柔弱之美。男人的不自信通常被认为是懦弱的表现,因此受社会赞许的影响,男人通常较少表现出自己柔弱、不自信的一面。同时,在中国传统文化背景的影响下,传统社会的男尊女卑、重男轻女等思想依然存在,男性在自信和成功方面更易得到积极影响和强化,而女性的自信在其社会化过程中更易受到削弱和伤害。正如奥尔波特所说:社会刻板印象和偏见“一点一点的被敲打深入大脑,它不可能对一个人的性格丝毫不产生影响”。[4]因此,提高高职女学生的自信水平,倡导男女平等的思想观念,打破传统的不合理的性别角色观念是关键,同时积极的、及时的对女性的知识和能力给予肯定,以成功女性的典型事例激发学生,特别是女学生的内在潜能,帮助她们树立信心。

(二)高职生自信的年级差异

本研究发现在自信的总体水平以及各分维度上,年级差异显著。三年级学生的自信水平显著高于一、二年级。同时自信水平与年级呈“U”型的线性关系,即二年级学生的自信水平有低于一、三年级的趋势。这说明,高职学生经过三年的学校锻炼,其知识结构逐渐趋于完善,各方面能力不断得到提升,因此其自信水平显著提高。而二年级的学生正处于特殊的转折期,他们不再像一年级学生那样轻狂,他们考虑问题更倾向于成熟,开始认真的审视自己,思考自己的未来,同时又由于自己的专业知识以及社会阅历的欠缺,因而对自己的现状不太满意,对自己的缺乏信心。从某种程度上说这种自信心的缺乏未必就是一件坏事,或许反而应该是一件好事,因为这种缺乏可能会激发学生对成功的渴望,对知识的渴望。因此我们应该抓住二年级这么一个关键转折期,鼓励学生努力提升自己的能力,完善自己的知识结构,适时的给予学生正面的强化,健全其人格,为其今后步入激烈竞争的社会,迎接挑战打下坚实的基础。

(三)家庭经济状况的差异比较及其与年级、性别之间的交互作用检验

研究表明:家庭经济状况的主效应不显著,但家庭经济状况与性别,以及家庭经济、年级、性别之间的交互作用在自信的部分维度上差异显著。这在一定程度表明:随着我国经济的快速发展,人们生活水平的不断提高,家庭经济状况对学生的自信水平的影响已经越来越小,经济对于学生求学的压力已经逐渐减少,同时更多的人把接受高等教育当作是一种明智的投资。而家庭经济与性别,以及家庭经济、年级、性别之间的交互作用在自信的部分维度上的差异显著,综合上述家庭经济的主效应不显著以及性别和年级的主效应显著这一现象,我们可以推知:家庭经济状况这一因素没有多大程度上缓解性别、年级的主效应,这从某种程度上更加突出了高职学生在自信水平上的性别、年级差异显著的这一特点。

(四)高职生和普通大学生自信的差异比较

上述研究表明:除外语自信以外,高职学生总体自信水平以及各层面自信水平均显著高于车丽萍研究中的普通大学生。这与国内外的研究结果有些相似。例如,车丽萍的研究曾发现非重点大学学生的学业自信以及动手创造方面的自信显著高于重点大学,这里我们暂且可以把高职院校划归为非重点大学的范畴。由此观之,其研究结果并没有如一般人所想当然的那样:高职学生由于遭受高考的失败,以及社会评价的影响,其自信水平较低;相反高职学生的自信水平反而高于普通大学生的自信水平。就其原因之一,我们可以借鉴车丽萍等人的解释,与高职学生相比,本科院校的学生,特别是重点院校的大学生,他们仍被看作是天之骄子,其对自己的要求往往过高,过高的目标往往很难达到,因而很难形成积极的自我强化,目标的失败反而会使学生感到自卑。因此,对于教育工作者来说,帮助学生树立信心除了提高学生自身的综合素养以外,还必须引导学生建立合理的目标,了解和把握学生的“最近发展区”,合理的目标应当是学生“跳一跳”才能够得着的目标。其次,随着社会经济的不断发展,特别是工业经济的迅猛发展,社会对技能型人才需求不断增加,高职院校的专业设置通常和企业联系紧密,高职生近几年的就业形较普通本科学生好,因而其自信水平有高于普通本科生的趋势。

五、结论

在高职学生自信发展的特点的调查中发现:高职学生的自信水平存在显著的性别差异以及年级差异,其中男生的自信水平显著高于女生的自信水平,三年级学生的自信水平显著高于一、二年级,同时二年级学生的自信水平有处于三个年级中最低的趋势。因此,广大教育工作者乃至整个社会应打破传统的不合理的观念,倡导男女平等的理念,同时对高职院校的女生进行自强、自立、自信教育,帮助高职院校的女生提高自身素质,树立信心,迎接挑战,真正撑起头顶的半边天。同时我们还应抓住高职二年级这一转折期,满足其对知识渴求这一愿望,努力提高其专业素养以及综合能力,从而增强其自信心。

同时,在高职学生自信水平与普通大学生自信水平的比较中发现:除外语自信以外,高职学生总体自信水平以及各层面自信水平均显著高于车丽萍研究中的普通大学生。这对于高职院校的教育工作者来说是一个好兆头,同时它也给了我们一个启示,正如上诉讨论中所说的:应当引导学生建立合理的目标,了解和把握学生的“最近发展区”,合理的目标应当是学生“跳一跳”才能够得着的目标。

[1]车丽萍.当代大学生自信特点研究[D].西南师范大学基础心理学博士论文,2002.

[2]国务院:国务院关于大力发展职业教育的决定(国2005[35]号)[Z].2005.

[3]Corbin C B.,Landers D M.,Feirz D l.,Senier K..Sex differences in performance estimates: Female lack of confidences vs male boastfulness [J].Research Quarterly for Exercise and Sport,1983,54:407-410.

[4]戴维.迈尔斯.社会心理学(第 8 版)[M].张智勇,等译,北京:人民邮电出版社,2006.

重庆市教育委员会人文社会科学研究资助项目,编号:09SK002。

冯建英(1982-),女,西华师范大学四川省教育发展研究中心研究生;杜学元(1964-),男,四川教育发展研究中心常务主任,高等教育研究所所长,教授,硕士研究生导师;曾云华(1972-),男,心理学硕士,长江师范学院教师教育学院副教授。

G712

B

1001-7518(2010)03-0087-03

责任编辑 葛力力