基于教育心理学语境的高职教学改革解读:知识与技能

□钟庆文

基于教育心理学语境的高职教学改革解读:知识与技能

□钟庆文

基于教育心理学原理深度解读“知识与技能”,分析当前高职教育教学改革中因对其误读而出现的问题,以全新视角揭示高职当前两大主流课程论与知识、技能基本属性的联系,归纳当前高职教学改革实践中的加法与乘法思维模式,提出在正确解读理论的前提下推进教学改革的观点。

知识;技能;工作过程导向;高职教学改革

从赫尔巴特、杜威到布鲁纳,当代世界三大代表性课程理论的产生都印证了课程论离不开心理理论的支撑。当前高职教学改革过程中,知识、技能等教育心理学研究成果作为理论依据指导着高职课程改革实践,对知识与技能的理解影响着高职课程改革的起点或走向,因此,基于教育心理学视角解读知识与技能确有必要。

一、基于教育心理学的知识与技能

(一)知识与技能的实质

认知心理学认为知识是个体与环境相互作用后获得的信息及其组织,是人对客观事物特征与联系的主观表征。知识分为陈述性与程序性。陈述性知识以“是什么、为什么”为主,程序性知识指“做什么、怎么做”。在学校教育中人们谈论的主要是陈述性知识,其学习目标从根本上说是命题的学习,直至形成、运用命题网络。加涅将其分解为:符号、事实及有组织的知识。奥苏贝尔则分类为表征学习、概念学习、命题学习。他们都试图说明知识学习的终结形态是某种结构性的“产品”。知识的学习(掌握)是对信息的编码、贮存、组织的形成过程,包含个体运用已有的知识同化、理解新知识,使其得到表征并运用于问题解决的过程。知识的学习以形成内化的认知结构性“产品”及其合理运用为标志[1、2]。

技能是通过练习而形成的合乎法则的活动方式,是一套熟练掌握的对已有知识、经验加以运用的操作程序,它往往由一系列动作及执行方式构成。技能分为操作技能与心智技能。动作技能的学习经过操作的定向、模仿、整合、熟练等四个阶段。它的形成需要准确的示范与讲解,对动作细化分解,必要的练习及练习反馈,直至建立稳定清晰的动觉。心智技能是在长时记忆中形成一个解决问题的产生式系统(一系列“如果/则”形式的规则),复杂的任务需要许多简单产生式合成,心智技能的形成过程就是复杂的产生式系统的建立过程。心智技能的形成经过定向、操作、内化等阶段,是将外部言语逐渐转化成为内部言语动作的过程。[1、2]总之,技能训练不仅仅指形成系列自动化的动作,更重要的是形成解决问题的熟练化执行方式。技能形成的阶段规律对技能教学过程有直接的指导意义。

(二)知识与技能的关系

知识与技能的区别在于,掌握知识的关键是理解意义,技能则是对知识的运用程序;知识易言语表达而技能不易表达;知识意识控制程度高,激活速度慢,信息存在有意搜寻过程,技能则反之;知识学得快忘记也快,技能则反之;知识呈现非独立的网络性,具有结构化、层次化、叠加扩充的特征。技能则呈现独立模块性,其迁移具有序列转移特征。

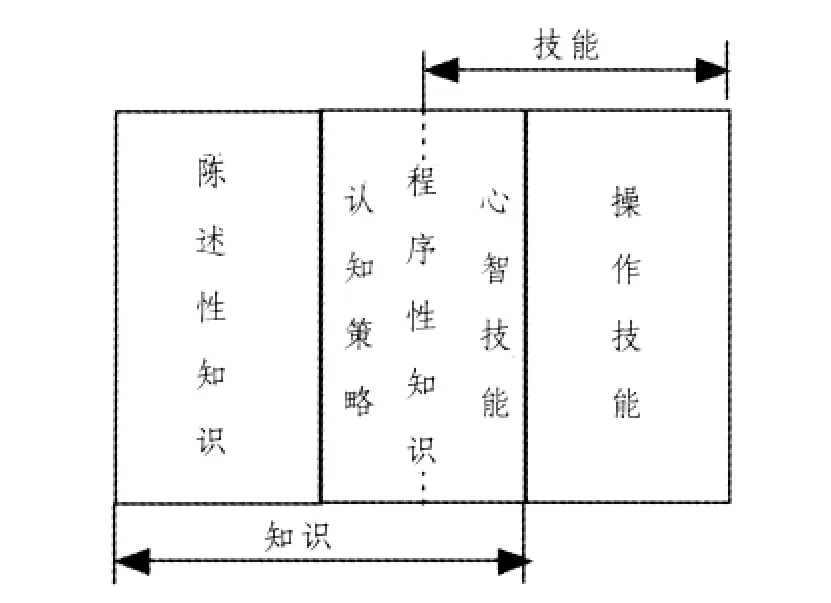

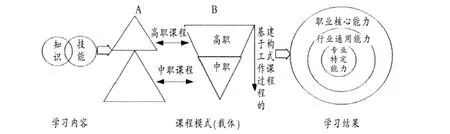

图1

两者的联系在于,首先,知识与技能的分类有交叉关联。知识分为陈述性与程序性知识,但程序性知识包含心智技能与认知策略两个亚类则很少有人注意。心智技能指的是运用概念和规则对外办事的程序性知识,主要用于加工外来信息;认知策略则是运用概念和规则对内调控的程序性知识,主要用于调节与控制加工活动(图1)。这里有一个问题:“知识”中出现了“技能”的名称,那么“心智技能”到底是知识还是技能?E.D.加涅的解释是:有的程序性知识经过不断练习逐渐达到自动化程度,如读说写算,这些程序性知识在支配人的行为时就转化成了技能。而有的程序性知识即便经过不断练习也不能达到自动化,如解题、阅读、问题解决的一般步骤与方法等,这些方法能够提高人的活动效率但却难于自动化,这类程序性知识叫作认知策略。[2]

其次,技能的形成以掌握知识为必要条件,反过来技能亦能促进新知识的掌握。在技能形成的初期,动作原型、规则的解释与分解对促进学习者理解有着十分重要的意义。因而,知识的理解程度对技能的形成发挥着重要的基础作用。而技能一旦形成就意味着技能相关信息提取达到自动化,相关知识此时已经达到最大简约,效率最优化,学习者无需再耗费更多的精力。以此为基础,新的知识与技能的学习将变得更加容易。

再次,技能之间存在相互联系。动作技能是心智技能形成的最初依据,心智技能则在逐渐脱离外部动作基础上借助内部言语实现。比如心算能力就是从扳手指开始到内部思维操作。反之,智力技能往往是动作技能的支配者、调节者,越是复杂的动作技能总是需要学习者智力活动的参与,手脑并用才能完成。

二、基于知识与技能语境的高职教学改革解析

(一)高职人才培养目标的知识技能定位取向

高职人才培养目标为技能型人才,人才规格为“专业特定能力、行业通用能力、职业核心能力(方法能力、社会能力)”。[3]在实践中人们却很容易将知识与技能割裂或将心智技能与操作技能割裂。一是由于对知识内涵的一知半解,将知识表征的学习当成终极目的而忽视认知能力培养,导致死记硬背的教、学方式,及以知识量、考分评价教学的质量观。这种观念与实践造就了大批不能适应实际工作需要的人。二是由于对技能的内涵一知半解,对传统学科培养目标以知识为主矫枉过正,过分强调操作技能,忽视心智技能,忽视学生职业生涯的贮备。其实,人类学习的意义在于获得生存能力,掌握相应的社会法则,学校教育的功能无非掌握人类已有的经验,促进学生智力、品德与身心素质全方位发展。学生是一个整体,认知结构的形成、能力的培养、经验的积累从来都是你中有我,我中有你,相辅相成的。

解决上述问题还是要从教育心理学的源头说起。其一,知识与技能是相互关联,不可分割的整体。从知识与技能的相互关系(图1)可以看到,在学生的发展过程中,知识学习的内容不仅仅是表征、命题等,还交织着心智技能与认知策略的成份,以认知能力培养为目标。技能训练中必然包含知识的理解与运用,没有一定的知识做铺垫,技能的学习将难于达成。因此,学习过程中知识与技能始终融为一体,共同作用,共同发展。

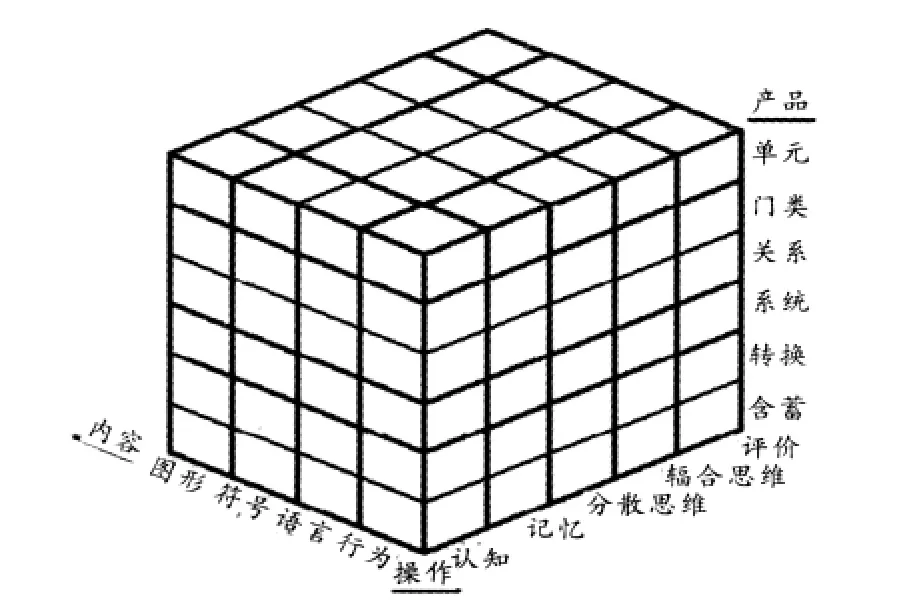

图2

其二,知识与技能学习是为了发展能力,而能力具有多因素交融的整体性。根据吉尔福特对能力结构的分解,能力犹如一个魔方的六面体(图2),分为操作、内容、结果[4],这一结构综合了知识与技能各种类型及学习结果。其他心理学家也提出过类似的能力多因素说。这些研究充分说明,从学习内容到学习产品学习者从来都是作为整体而进行系统学习的。学习本质是促进行为、潜能的后天习得性持久变化,实现可持续全面发展。因此,知识与技能的学习是一个整体,高职人才培养目标必须着眼于人的整体发展而定位。

(二)高职课程模式选择的知识与技能取向

首先,知识与技能的属性特征决定了其信息积累、迁移的加法与乘法模式。

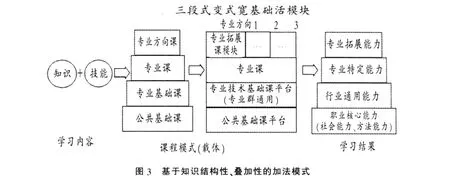

知识具有结构的层次性、非独立网络性与叠加性,就知识学习而言可以选择加法;而技能则呈现独立模块性与序列转移特征,因而技能学习应做乘法。 用数学符号表述,即“1+1+1…=N”与“1*1*…=1”。我们以高职常见的课程体系来说明以知识特征为主线的加法逻辑及与以技能特征为主线的乘法逻辑的存在(图 3、4)。

图4 基于技能模块化、序列性转移特征的乘法模式

心理学并不主张整体等于部分之和,因为事物间的联系具有内在性、潜在性或不可描述性,简单的叠加不可能包涵事物的联系,因而“+”号表示“综合”但综合不等同理解为做加法;在乘法公式中小“1”是一个整体,大的“1”仍然是一个整合了无数小“1”的整体。知识的叠加性更适用于信息表征学习,体现于知识学习过程前段。就知识学习全过程而言,加法并不适用于全程,在加法中做“综合”才是关键。因此,知识与技能的属性提示我们不可将学习理解为简单的叠加,教育实践应根据知识与技能的特点选择做加法或乘法。

但在教育实践中,将“1+1+1…=N”中的“+号”简单机械相加的十分普遍。例如,在学科教学中渗透德育,不是自然渗透而是做秀强加;在应试体制下搞几次音体美活动,得了几个奖便高唱素质教育成功;将教学目标分解为知识、能力、素质目标,实则只抓一头而致其他为形式,宣扬培养职业核心能力却只围绕岗位技能做文章等等。令人遗憾的是,在当前高职改革过程中因这种工作方式而将许多美好的教育理想沦为口号的情况不在少数。

其次,知识与技能的属性特征决定了高职两种主流课程模式取向的选择。

当代高职课程改革始终伴随着“三段式”与工作过程导向课程模式的争论。“三段式”基于学科而生,经过几十年的本土化已经成为中国高等教育的习惯力量,拥有广泛而深厚的基础。它主要由知识的属性决定,与知识结构化、层次化、叠加扩充的特征吻合。而工作过程导向课程模式则更多地体现了技能模块性并根据技能迁移的序列转移特征整体推进。两者都有教育心理学依据但有着完全不同的逻辑关系。但在实践中,对加法公式的机械理解却更容易导致“三段式”课程模式被误读。从这个角度讲,工作过程导向课程论更接近职业教育的特征。当然,有的院校在工作过程导向课程理论实践中并没有深入研究,真正履行从行动领域到学习领域的研究程序,而是照搬模仿其他院校教学文件。因为没有真正理解所以信念就不坚定,容易在方向上摇摆反复,在实践上步入困境。

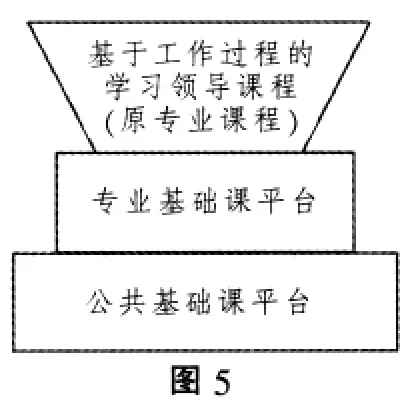

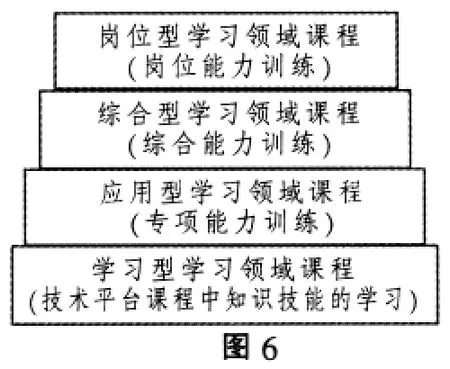

基于知识与技能不同属性的高职两种课程模式是否存在结合的可能?有学者撰文指出,职业教育课程的理论教学与实践教学经历了三个阶段,先是实践教学与理论教学并行,其次理论教学为实践教学服务,再次为实践教学与理论教学一体化①。又有专家提出了“基础课系统与实践教学系统”概念②,这些观点提示了两种课程理论之间存在着某种关联。在实践中,也有不少院校在进行两种课程理论结合的尝试(如图5、6),例如,有的院校对在“宽基础、活模块”基础上,在专业课程范围采用基于工作过程的学习领域课程或采用三段式叠加的逻辑展示学习领域课程结构等。

值得深思的是,两种课程体系能否真正兼容?两者怎样避免出现学习内容界域冲突?从理论体系到操作程序如同不通语言的民族,以加法为指导思想和以乘法为指导思想体系的“拉郎配”婚姻是否会因为话语权而产生危机?教学改革必须有一定的稳定性、延续性,理想的方式是给两种课程模式各自独立的时空以证明。不管选择哪一种课程模式,都要坚定信念,避免在改革方向上摇摆与反复,陷入列宁所说 “在二元论的缝隙间跳来跳去的麻雀”的尴尬境地。

注释:

①赵志群等.浅论职业教育理论实践一体化课程的发展.教育与职业[J]2008.12.15-18

②马树超,范唯.以专业改革与建设践行高职教育科学发展.中国高等教育.2009.8:48-50

[1]张大钧.教育心理学[M].北京:人民教育出版社,1999.7.

[2]教育部人事司教育部考试中心.教育心理学考试大纲[M].北京:高等教育出版社,2002.2.

[3]姜大源.职业教育学研究新论[M].北京:教育科学出版社,2007.1.

[4]高玉祥.个性心理学[M].北京:北师大出版社,1989.11.

[5]石伟平,徐国庆.职业教育课程开发技术[M].上海:上海教育出版社,2006.6

钟庆文(1968-),江西萍乡人,泰州职业技术学院副教授,教育管理硕士,研究方向为教育理论、心理健康教育。

G712

A

1001-7518(2010)03-0011-04

责任编辑殷新红