终身学习的历史逻辑演进与学习化社会的发展

王晓青

(云南大学大学外语教学部,昆明 650091)

终身学习的历史逻辑演进与学习化社会的发展

王晓青

(云南大学大学外语教学部,昆明 650091)

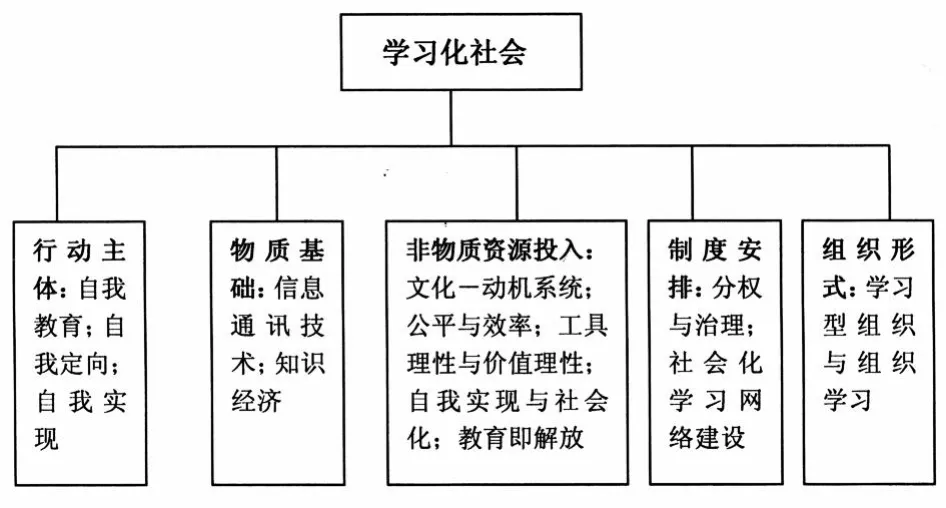

通过对终身学习的历史逻辑演进的梳理与分析可以得出以下结论:学习化社会是终身学习理论进行可操作性定义时所衍生的逻辑结果,是终身学习理论的制度化模式。在其型构过程中,学习化社会作为组织系统的分析框架具有五个侧度:行动主体;物质基础;非物质资源投入;制度安排;组织形式。

终身学习;学习化社会;组织系统

信息社会与知识经济的来临,使得教育和社会之间的关系正处于一个急遽变化的过程中,发轫于 19世纪早期的现代学校制度的功能和作用受到了质疑,尤其是在终身学习和学习化社会理论的语境当中。伊万·伊利奇(Ivan Illich)认为,现代学校制度把世界分成了两个部分:部分时间段、过程、方法和职业被视为是“学术的”或“具有教育意义的”;其他部分则不是。学校制度权力无限膨胀的结果便是:教育变得超凡脱俗,而世界却从此不再具有任何的教育意义[1]。学校教育系统垄断了大部分教育资源并把其他机构排挤出了教育领域,成为高度专业化的社会分工链条中非常重要的一环,工作、休闲、政治生活、城市生活、家庭生活在很大程度上失去了教育的功能,而没有成为积极有效的教育手段。学习化社会是这样一种社会安排:把教育置于恰当的地位,并赋予其所应有的价值,“是一个教育与社会、政治与经济(包括家庭与公民生活)紧密交织的过程,这意味着每一个公民在任何情况之下都可以自由取得学习、培训和完善自己的各种手段,个人与自我教育之间的关系将发生彻底的改变,责任代替了义务。”[2]163精细专业划分的理念和科学主义至上的诉求淡化了“缄默知识”(tacit knowledge)在培养健康人格中所蕴藏的巨大潜力,导致教育的视阈和活动范围越来越狭窄,并在一定程度上背离了教育的本真意义——人成了手段而不是目的。

一、终身学习的历史逻辑演进

终身教育不断发展的直接动力来自世界各国政府对挖掘经济增长潜力的追求。经济全球化和新自由主义(neo-libertarianism)以市场为取向 (market-oriented)的经济政策加剧了企业间的相互竞争,极大地改变了就业市场的劳动力需求结构。国家对宏观经济介入的范围越来越有限,国家和各地方政府不可能再依赖传统的方式去调节和缓解由于资本的全球流动所带来的消极影响,使一个国家在竞争日趋激烈的全球市场具备所谓的“比较国家优势”(comparative national advantage)必须致力于:技术创新、人力资本和市民社会。现行的学校教育体系无法满足国家经济发展的多方面要求,因此,终身学习理论的提出在于把外在的作为国家福利政策一部分的公共教育转变为自发地产生于个人和组织内部的学习“私有化”(privatizing)过程,进而使个人在最大限度内对自己的学习负起责任。

除了经济因素的考虑,对社会民主化进程和人的生存状态的关注也是终身教育理论肇始的重要推动力。现代教育体系在一定程度上重复不断地生产着原子状态的个体,与丰富多彩的社会生活和自然世界的联系被人为地切断了。因此,终身教育理论的提出便预设了这样一个前提——传统学校教育体系的失败,至少在满足人们的多样化学习需求方面,终身教育的目标指向“培养完人”(complete man)。

(一)从终身教育到终身学习

终身教育的理念强调了制度环境(institutional environment)中的教与学的过程,这种教育教学过程是相对规范的、传统的和界限明显的。终身学习则更加关注学习机会的可获得性,学习的自由度和灵活性。信息通讯技术的快速发展和广泛使用,激发了学习者巨大的潜能,使得学习个性化设计有了实现的可能。通过多媒体技术手段,学生可以根据自己的学习进度和自己喜欢的方式来进行积极有效的学习,掌握知识不再是一项枯燥乏味的劳作而成为身心愉悦的“游戏”。在这种意义上,学习的概念代替了原来被限定在精细划分的课程和狭窄活动范围的“教育”概念,并具有了丰富的内涵:问题的价值不是预先给定的,而是“中立”的,这里的“中立”不是价值无涉,而是需要由学习者本人自己作出判断。

(二)终身学习指标体系的确立

UNESCO的 UIE(Institute for Education,in Hamburg)和日本的 N IER(National Institute for Education Research,in Tokyo)在1995—1997年进行了合作研究,该项目在全世界四个地区选择了 11个发达国家和发展中国家的样本,对这些国家的教育向终身学习转变开展了国际与比较研究。该研究确定了 5个主要的指标域(indicator domains),每个指标域下有具体的指标用于定性和定量的比较分析,这 5个指标域分别是:1)初级教育;2)中学后教育或第三级教育;3)成人教育与培训的参与和提供模式;4)多样化的学习环境;5)全球终身学习趋势[3]。

尽管由于各国不同的经济发展水平、社会文化背景和地理差异影响了该指标体系的信度和效度,“向终身学习转化”指标体系的确立使得终身学习在由纯粹的理念转向可操作化教育实践的过程中迈出了重要一步。

(三)从终身学习到学习化社会

终身学习从一开始便具有强烈的“参与性”取向,学习化社会是终身学习理论的制度化模式和具体表征,也可以看做是终身学习理论进行可操作性定义时所导致的逻辑结果。学习化社会的核心或基础是终身学习,它必须以支持人们的终身学习为目标。学习化社会非常强调个人对教育的自觉,突出了各种机构和环境所具有的教育相关性和教育潜力,并要求发挥出最大的效用。学习化社会在一定程度上契合了杜威的“教育即生活”,只不过在这里教育转向了学习,它为社会成员通过积极的学习而达到有效的自我实现提供了资源和背景。

二、学习化社会的发展:组织系统的视角

学习化社会是一个支持人们进行终身学习的社会,它提供资源和环境,个人通过积极地参与学习而达到有效的自我实现。我们可以从行动主体(即社会成员)、物质基础、非物质资源投入(包括文化资源与动机资源)三个构件要素,以及制度安排和组织形式两个构式要素来分析学习化社会的特征。

(一)行动主体

在学习化社会中,人本身不是手段,而是目的。学习化社会促进人的自我教育(self-education)、自我定向(self-direction)和自我实现 (self-realization)。现代教育体系为了达到培训的目标,充满感性和创造力的“历史的个人”在教育视野之中隐退了。“一个人的理智认识方面已经被武断地分割得支离破碎,而其他方面不是被遗忘,就是被忽视,要么退回到原始的胚胎状态,要么以无政府主义的方式自生自灭”[2]155。自我实现并不意味着莱布尼茨“单子”式的发展,正如 D.G. Smith指出,笛卡尔的确定认识和本体的私营企业模式——“我思故我在”,似乎应该换成更恰当的说法:“我们在,故我在(We are,therefore I am)”[4]。对于个人来说,学习不再是一种特权与义务,更多的是一种自觉的权力,参与社会生活的自我实现是成就完满人格的必由之路。

(二)物质基础

信息化社会的来临和知识经济的出现使当今世界产生了“基因突变”式的变革,教育,更恰当地说,应该是学习成为维系个人和社会持续发展的力量源泉。学习化社会在信息技术和知识经济的支撑下,获得了可资利用的手段和坚实的物质资源保障,支持系统中的公共设施与基础设施具有一个重要的特点是网络的外生性(network externality),也就是说,随着服务网络的发展,提供服务的成本有下降的趋势,服务的有效性有增加的趋势[5]。学习网络的建设丰富了社区物质资源的内涵,扩大了人们的生活空间,学校系统与校外机构的联系也更为紧密,教育机构成为充分利用科技成就的理性实体。

(三)非物质资源投入

按照 T.Parsons结构功能主义的观点,如果社会系统要依据持续原则来运作的话,那么“潜在的模式维持与张力控制”(Latent pattern-maintenance and tensionmanagement)必须成为功能必备项。所谓的“潜在的模式维持与张力控制”便是文化—动机系统,它保证社会系统的参与者保持积极性,让“被记忆的元素提升为活动”[6]。一个社会系统总是包含对一个文化价值体系的内化,通过对价值取向的建构与重构,或将价值取向的变化有效地转化为新的实践,以此保证其社会实践与普遍的价值取向相适合。现代文明的发展在很大程度上使家庭纽带和“邻居式”的社会联系处于崩溃的边缘,随着消费时代的到来,大众文化产生了永无宁日的喧闹和浅薄,其结果便是人的异化 (alienation)和隔绝(isolation)。为了在生产和消费的迷宫中找到出路,学习化社会的倡导无疑具有正当性和合法性,教育系统不仅仅要追求工具性价值——关注效率和生产力并且使资源利用最大化,而且应返回自身内部去探寻个人与社会潜在的发展能力,作为正义原则重要内容的公平和自由的观念必然导向文化的日常实践——学习。在当今的教育系统中,教育的地位正逐渐被学习所取代,培养具有持续学习热情和对世界进行批判性发问的人是对教育基本目标的广义界定。在学习化社会中,“教育思想和教育实践正在努力使教育成为把个人重新融合于社会并致力于社会解放的工具”[2]144。学习化社会的文化价值在于促进个人发展和自我实现,以及社会融合和理解。

(四)制度安排

在新制度经济学中,制度被认为是规则。规则可以是正式的,以宪法、法规及合同为主要形式;它也可以是非正式的,像价值观念和社会规范。制度改革就是制定新规则或改变原来的规则,意在按合乎人们意愿的方向改变个人及组织的行为。社会制度 (social institution)是这样一个动态的逻辑演进过程——“从习惯(usage)到习俗 (customs)、从习俗到惯例 (convention)、从惯例到制度化 (systematization)”[7]。日本在1990年颁布了《终身学习振兴法》和《终身学习审议会令》,规定了日本第三次教育改革的目标是建立终身学习体系,实现三个转变:从学历社会向学习社会转变;从封闭型学校教育向开放型学校教育转变;从以学校为中心向综合家庭、学校、社会的职能转变。美国克林顿总统执政期间推行的教育改革“21世纪社区学习中心计划”,明确地指出学习是终身的过程,美国教育改革的重要目标之一便是建立全民和终身教育体系。美国总统布什(George W.Bush)颁布的教育法案《不让一个孩子掉队》(No Child Left Behind)就包括了“建设21世纪社区学习中心”的条款。

自20世纪 80年代以来,世界各国的政府组织形式有逐步走向“分权”(decentralization)的倾向,“治理”(governance)的观念开始取代传统的“统治”(governments)。治理反映了这样一种观念:各国政府并不完全垄断一切合法的权利,政府之外,社会上还有一些其他机构和单位负责维持秩序,参加经济和社会调节[8]。分权化的主要目标往往是通过使各方面的团体共同参与一个受规则约束的正式的讨价还价过程,以维护政治稳定,减少出现暴力冲突的风险。在教育领域,学习的“社会需要”在得到加强的同时,“个人需要”也被赋予新的责任和更多选择的意义。教育改革的中心是权力的下放,赋予教师和学校更多的权力,同时促进家长、学生和社区的参与,进而形成一个学习的网络(learning networks)。

(五)组织形式

“学习型组织”(learning organization)作为一种训练与发展的统合模式得到了提倡和推广。Peter Senge在“The Fifth Discipline:The art and practice of the learning”一书中提出了学习型组织的定义:“在其中,人们可以持续不断地扩展他们的能力,并创造他们真正渴望的结果;培养全新而广阔的思考方式,集体的愿望得以自由表达,以及人们持续地共同学习”[9]。外部环境的剧烈变动使组织和个人面临着巨大的压力,因此,有意识的、系统的和迅速的学习变得比以前任何时候都更重要和急需。学习的目的不仅仅是生存,更为重要的是在日益多变的世界中求得发展和获得成功,学习型组织强调要超越对短期利益最大化的追求。学习型组织内含学习的社会文本毫无疑问是对当前处于“原子”状态的,完全个人化的学习方式的修正和补充。在学习型组织的语境中,关注了这样一种现代组织结构得以顺畅运作的需要:对于日常管理行为文化的学习与反思[10]。

与“学习型组织”相联系的另一概念是“组织学习”(organizational learning)。C.Argyris和 D.Schon认为,组织学习指的是这样一个过程:“组织成员充当组织的学习者,发现并纠正组织应用理论中的错误,并将探索结果深深印入个人意象和组织的共享图式中”[11]。学者们对他们的定义作了进一步的拓展,主要强调两个方面:1)组织学习不仅仅是发现并纠正理论错误,更为重要的是知识的创新;2)组织学习应建立在组织文化的基础上,而不是个人,生活的关键单位是关系而非个人。“组织文化”突出了学习发生的背景,并为理解以往的学习成果如何深深根植于组织的结构、规范与常规之中提供了分析框架。

三、结语

终身学习是学习化社会的理论基础,学习化社会的核心是强调对人性,也就是“人本身”的尊重,个人有效地利用和整合多样化的社会教育资源而达到终身学习的目的。终身学习与学习化社会是人类最大胆、最激动人心的教育构想或教育系统工程,但这种“乌托邦式的未来主义模式”能否变成具有可操作性的教育实践,则需要付出艰辛的努力和尝试。真正有创造力的文化不能只仅仅停留在“伟大作品”的抽象观念之中,它必须以一种活跃的状态在“生活文本”中被塑造和阐释。

学习化社会的建构并非是一个“解制度化”(deinstitutionalization)和“非学校化”(deschooling)的过程,学校教育体系仍然是整个学习化社会框架中重要的一维,但它的内容和形式却与以往相比有了较大的改变。终身学习与学习化社会在以下三个层面证明了自身的“合法化”(legalization)地位:1)发掘经济增长的潜力。正在来临的信息社会如果要有效地发挥作用,必将以“学习化社会”的形式出现;创新人才的培养是“知识经济”(Knowledge economy)的内在要求和增强一个国家经济竞争力的关键环节;具有强烈学习动机和持续学习能力的个人是国民财富的主要创造者。2)推进社会民主化进程,现代民主政治都期望个人成为参与性公民,公平、正义和融合是现代政治安排的内涵与特征。学习化社会作为社区(community)概念的表征强化了这样一种观念——有效的政治参与是一种学习的模式和教育的结果。3)提供个体自我实现的多种可能选择,学习化社会面向全体公民,致力于终身学习和个人参与社会生活的自我实现,日常的文化实践是个人获得全面发展的主要学习方式。

[1]Ivan Illich.Deschooling Society[M].New York:Harper &Row Publishers,1972:35.

[2]Edgar Faure.et al.Learning to be:The world of education today and tomorrow(7th edition)[M].Paris:UNESCO, 1982.

[3]Miharu Katija.Transition to Learning Societies:Comparative perspectives.inLifelongLearning Policy and Research, (ed.)[C].Albert Tuijnman. et al.Portland Press Ltd, London,1999:64.

[4][加 ]大卫·杰弗里·史密斯.全球化与后现代教育学[M].郭洋生,译.北京:教育科学出版社,2000:104.

[5]世界银行.1999/2000年世界发展报告[R].北京:中国财政经济出版社,2000:21.

[6][澳 ]马尔科姆·沃特斯.现代社会学理论[M].杨善华,等,译.北京:华夏出版社,2000:120.

[7]韦森.社会制序的经济分析导论[M].上海:上海三联书店,2001:154.

[8]詹姆斯·N.罗西瑙.没有政府的治理[M].张胜军,刘小林,译.南昌:江西人民出版社,2001:5.

[9]Peter Senge.The Fifth Discipline:The art and practice of the learning organization[M].New York:Doubleday,1990: 4.

[10]E.Keep.Learning Organizations,Lifelong Learning and theMystery of theVanishing Employers[DB/OL].http:// www.open.ac.uk/lifelong-learning/papers/index.html/.

[11][德 ]迈诺尔夫·迪尔克斯,等.组织学习与知识创新[M].上海社会科学院知识与信息课题组,译.上海:世纪出版集团,2001:714-715.

Abstract:Through surveying the historical and logical evolution of lifelong learning,it's illustrated that learning society is a logical result of practical definition of lifelong learning and institutionalmodel of lifelong learning.During the for ming of institution of learning society,learning society is considered as an analytic framework of organizational system which is composed of five dimensions:agentor actor,materialmaintenance,nonmaterial investment,political arrangement,organizational form.

Key words:lifelong learning;learning society;organizational system

(责任编辑:孙大力)

The Historical and Logical Evolution of L ifelong Learn ing and Development of Learn ing Society

WANG Xiao-qing

(College English Department,Yunnan University,Kunming 650091,China)

G521

A

1001-7836(2010)08-0019-04

10.3969/j.issn.1001-7836.2010.08.008

2010-03-04

王晓青 (1972-),女,云南昆明人,讲师,硕士,从事英语语言教育研究。