清前期遵义府荒政探析①

李世模

(遵义师范学院 历史系,贵州遵义563002)

清前期遵义府荒政探析①

李世模

(遵义师范学院 历史系,贵州遵义563002)

文章对清前期遵义府施行的荒政的主要方式蠲缓、赈济、防灾等情况进行了梳理陈述,在此基础上对遵义府的蠲缓、赈济仓储、灾害预防等荒政的利弊效果、管理制度、施行范围、制约因素以及官员在荒政中的作为等进行了分析探讨。由于生产力水平低下等因素的限制,荒政的实效又是很有限的,但是作为集中国历代荒政之大成的清代荒政的一部分,清前期在遵义府的荒政仍有可圈可点之处,值得借鉴。

清前期;遵义府;荒政;蠲缓;赈济;防灾

遵义地形崎岖,南临乌江以为堑,北靠娄山以为屏,虽河流众多,水量较为充沛,但因自然切割厉害,山高谷深,高低落差大,在古代生产技术水平的局限下,不仅难以资灌溉反而易滋灾害。明清两朝,有记载的属于大级别的自然灾害如大旱、大水就有22次,小灾不计其数。除自然灾荒外,从杨应龙祖父辈起至清初,遵义还饱受兵灾之苦,多次陷入战乱中,大的就有土司杨应龙叛乱、平播战争、南明小朝廷的军队与清军在黔北的拉锯战、吴三桂反清后的战乱、匪患以及民不聊生导致的农民起义等等。兵荒是遵义灾荒中占比重极大的一部分,是遵义灾荒史中极为沉重的一笔。《遵义府志》编纂者郑珍说“遵义自天启之元至国朝顺治戊戌,四十年间,若奢崇明、安邦彦、马宝、孙可望等纷纷蹂躏,蕞尔国亦极不堪矣。”[1]p919

自然灾害和战争,导致百姓流离失所、土地荒芜、人口锐减、生产凋敝。历史记载灾荒的惨状说“斗米三十金无处买,于是群虎白日出游,下城楼,窥残破人户,四野荒凉。”[1]p1277“饥饿死于岩穴者相枕籍”[1]p1276人民的生命处于随时可能丧失的非常危机中,社会阶级矛盾极度尖锐。

荒政是中国古代重要政事之一,历代统治者都把荒政视为安抚灾民、防止动乱、缓和社会阶级矛盾、恢复生产、树立政声、巩固统治的重要措施和手段。清代荒政尤有成绩。相对于中原江南等生产力发展水平高的地区,遵义府这样边远贫穷地方的荒政对于清政府巩固边地散播政声更具有特殊意义,因此朝廷和地方官都十分重视。

清代前期在遵义府实施的荒政主要有蠲缓、赈济、防灾等几种方式,对灾害起到了一定的补救、减轻和避免作用。由于生产力水平的低下以及社会制度的制约,荒政的实效又是很有限的。但是作为集中国历代荒政之大成的清代荒政的一部分,清前期在遵义府的荒政仍有可圈可点之处,值得借鉴。

(一)蠲缓——清在遵义府的国家救灾行为

蠲缓是历代统治者救灾最常用的方式,即用临时免除、降低或延缓赋税的办法来减轻受灾人民的负担,是一种国家救灾行为。遇大灾之年或皇室的庆典等,清廷免征当年田赋,以示深仁厚泽。以遵义府的遵义县为例,清前期就数次实施蠲免:康熙年间六次,雍正年间两次,乾隆年间七次,嘉庆年间三次,道光年间两次。

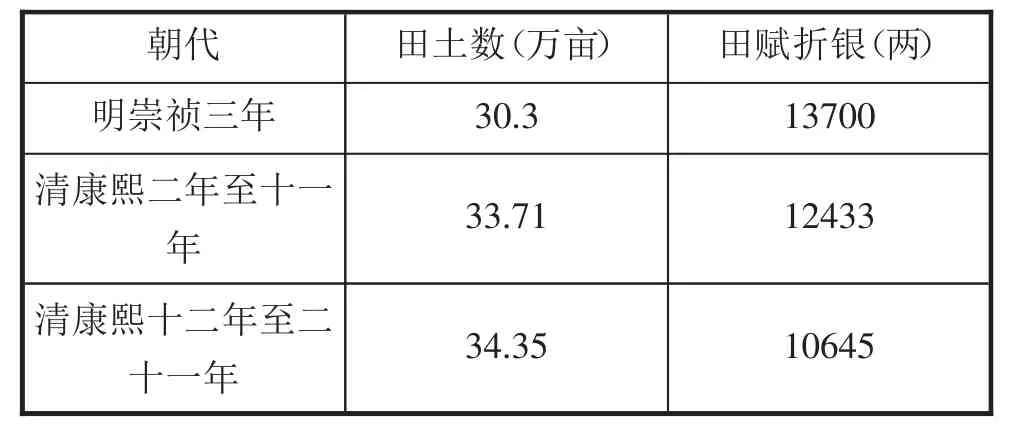

这种减轻老百姓负担的蠲缓与明末的横征暴敛形成了较大的对比。如明万历四十六年(1618年),明朝为负担沉重的军费开支“加天下田赋”,“每亩加三厘六毫。次年复加赋额,”[1]p1264两次加赋下来,达到了十年前赋税的三倍。当时,除贵州地瘠民贫没有加赋外,其余各省都加,遵义府时隶四川,也在加赋之列。明天启二年(1622年)九月,再增加田赋。到崇祯三年冬(1630年),又一次加田赋,“每粮带征马价派科条,每两三倍,里党头人无不充役。”[1]p1269给民间以沉重的负担。以遵义县为例,明末清初一些年代征收的赋税额比较见下表:

朝代 田土数(万亩) 田赋折银(两)明崇祯三年 30.3 13700清康熙二年至十一年清康熙十二年至二十一年33.71 12433 34.35 10645

由上表可见,经过灾年的蠲免,清初赋税比明末有所下降,人民负担相对较轻,而清王朝也因此在一定程度上赢得民心。《遵义府志》说“圣朝惠爱元元,徭赋益薄。康熙五十年,即丁册为额,滋生者永不加赋,畸零硗确者永不升科,良法美意,高出前代,而全蠲半免,时沛恩纶。”[1]p375此论虽不免有歌功颂德之意,但仍可见是有事实依据的。特别相比因为重赋苛税而灭亡的明朝,清前期的蠲免收到了巩固政权的效果。

虽然表面看蠲免会在一定时期减少国家赋税收入,但在灾害降临、百姓逃亡、土地荒芜的情况下,封建国家的赋税其实是完全无着的。所以,从长远计,蠲免一方面可以把老百姓留在原籍,继续耕种,发展生产,蠲免期过后得以继续纳税,对国家朝廷仍是有利的;另一方面,从老百姓的角度看,蠲免后负担得以减轻,减少了逃亡,从而免受背井离乡颠沛流离失去生计之苦,对老百姓也是有利的。

当然由于蠲免意味着清国库收入的减少,因此赋税又不是随便就可以蠲免的。清廷建有一套较为成熟有效的救荒程序,由报灾、勘灾、审户、发赈等环节组成。蠲免也不例外,一般由地方官层层上奏,皇帝批阅奏章后交有关部门查实,提出处理意见,然后由皇帝下诏书允准。在这一套程序中,显然地方官对灾情的上报是较重要的一环。朝廷的政策与地方官的积极性是相辅相成的,由于清前期朝廷吸取明亡教训,相对比较体恤民情,所以地方官也乐于为民请命,敢于向上报忧,争取朝廷对受灾地的蠲免。如绥阳县当时的赋税额为4083两白银,在太平年景时候民间尚可勉强承受,清初绥阳叠遭兵灾凶荒,人民逃亡,耕种地减少,康熙朝两次命民间自报田土,并按百姓申报数造册征赋,实际就只能征收3100多两。但是由于信息交流阻滞和误差等原因,地方上又出现按原册原额征收的情况,两种册额的并行,使征收产生了“有姓名与荒册不差,钱粮吻合者……则既输旧又输新,是一户而有两户之粮,而若逃户、绝户、人去他乡、子孙湮灭,田土不知坐落何所……即令甲众摊分,派张派李,是飞来之赋,而为莫须有之悬荒,”[1]p404共要征收7000多两。于是绥阳县令唐椿多次上奏恳求“俯准豁免重名悬户,并将无征不信之荒册,准其焚毁。庶国赋增而民免重累。”[1]p405由此可见,老百姓承担的赋税获蠲免与否、蠲免多少与地方官是否尽忠职守有极大关系。

但是,蠲免、蠲缓在大灾中老百姓无粮可食、命悬一线的情况下,又是缓不济急的。而且,蠲免、蠲缓的是当时的赋税,而此前尚未纳清的赋税,还是要交纳的。另外灾荒中虽蠲免了钱粮,但生产的恢复、民力的积聚还需假以时日,可是往往百姓还没喘过气来,新的赋税又该交纳了。这种状况即使是在边远的遵义府也难以免除,所以,仅靠国家蠲免、蠲缓,并不能根本和及时解决灾荒的诸多问题。

(二)赈济——遵义地方官办、民办荒政

大灾中朝廷的蠲免虽然能缓和灾情对人民的极大压力,但是这种效果又是滞后的,对直接救灾作用甚小。因此灾害中对受灾人民的赈济格外重要。清代有许多中央政府直接对受灾地赈济的记载,但是由于遵义府地处西南一隅,山高水远,道路崎岖,许多辟远之地根本道路不通,因此,作为朝廷直接进行的放粮赈济几乎没有,这与中原地区有很大的不同。

清前期遵义府的赈济多是地方官办和民间个人自办的。

赈济的基础是仓贮,没有粮食储备,赈济即成空谈。“明中叶以后,随着政治的败坏,仓储制度也随之瓦解。”[2]P233据记载,贵州省积贮备荒恢复于康熙二十八年,《贵州通志》载:“康熙二十八年,河南道御史周煌,请开捐米谷,修理常平仓收贮,以备荒歉。”[1]p424而当时不属于贵州的遵义府的积粮备荒也得以恢复,遵义县、正安州、桐梓县、绥阳县、仁怀县等都建有此类仓廪。《遵义市志》说“康熙三十一年前后,遵义义仓兴起。”[3]p1167而《遵义府志》引《遵郡纪事》说:“义仓之设,在康熙二十四年。”[1]p425因此可以说至少在康熙三十年左右,边远的黔北遵义一带即与中原发达地区一样,有常平仓、社仓、义仓等多种层次和形式的仓储的恢复或设立。

《遵义府志》载“奉上谕‘积贮所以重农,凡直省现任官吏,各量己力捐谷,于就近地方常平仓存贮’”,[1]p424“凡民间收获时,随其所赢,听出粟麦,建仓贮之,以备乡里借贷,曰社仓。”[1]p424“凡绅士捐谷以待振(赈)贷,曰义仓。”[1]p425可见,常平仓储粮的来源是在清政府的提倡下地方官捐出的,一般为一县之用。而义仓、社仓储粮则来源于民间,为本乡镇或本保甲所用。清代前期对荒政的管理较为重视,自古代有荒政历史以来,清代的管理是比较出色的。“按《大清会典》,凡直省常平仓,皆州县官司之;社仓、义仓建自商民,官为经理。”[1]p424黔北遵义一带的仓储赈济管理也较为细致有序。

首先,各种类型的仓储均要求建帐并帐目清楚。州县官或社仓义仓的管理者均要“将输纳之姓名数目注册”,且要根据仓贮借出、捐入的变化“每年逐一造册报明。”社仓、义仓管理人要“执簿检校,岁以谷数呈官”。[1]p424

其次是有监督稽核奖惩制度。常平仓由官建亦由官管,清朝廷规定对仓贮存粮“督抚于岁终核实奏销,以册送部稽察。如有亏阕,先请动帑买补,将亏空官题参,照例治罪,限年追赔。”[1]p424并把官员对赈济的监督管理与官员官职的升黜相挂钩。义仓、社仓既由商民自建自然也由他们推举管理人,官方对义仓、社仓的管理原则是“经理出纳,惟民所便,官不得以法绳之。”,但官要进行监督察考,有奖励惩罚民间管理者的权力。要求“惟颁敛之期,出入之籍,时呈所在官核之。所在官于去任、莅位时授受簿籍,察其虚实,以行惩劝。”“有好义能捐谷十石至百石以上者,旌奖有差。”[1]p425

其三,有一定的收纳赈济办法。“每岁出陈易新:土高燥者以十之七存仓,十之三平粜;卑湿则存半粜半,各因时地而变通之,以均岁之丰歉。”遵义县社仓规定在青黄不接时,缺粮者“贷米于仓,秋冬大熟,加一计息以偿;中岁则捐其息之半;下岁免息。”[1]p424义仓办法大体相同。常平仓未见有借贷收息的记载。

据以上记载看,常平仓、社仓、义仓仓储粮食的来源主要是地方官和民间“好义”且家境富裕的士民捐赠,管理较为完善,以低息或无息借贷即“济”为主,其春颁秋敛,取赢散滞,使平常年份青黄不接时候和荒年歉收困境中的百姓,免去了高利贷之劫,得以暂时度过难关,无疑具有积极的救助作用。

但是,由于遵义地瘠民贫,生产力落后于中原地区,地方官俸禄不多,老百姓中殷实富户也比中原为少,来源于捐助的地方救济财力薄弱,规模小、数量少、各县、乡村仓廪存粮均不多,遇到大荒,贮存之粮远不足以赈济众多灾民。因此,临大灾关头,千方百计筹措尽可能多的粮食赈济灾民是地方官的一大职责。乾隆庚寅年(1770年)大灾,遵义县令于芳柱开仓赈灾,仓粮不够,除自捐俸禄以购买粮食外,又差人到重庆借粮千石,并发动城乡士民“量家出米或银若干,又按寺观之粮册派银以为助”[1]p930。

大灾时由地方官组织的赈济与一般荒年不同,其紧急的目的是救人性命,救灾如救火,完全是无偿的,无须借还。即以“赈”为主。“康熙年间,杨春荣于荒年放谷,借债人如不能偿还,杨春荣毁据不问。”[3]p1167可见即便是民间富户借出粮食,也有免去借谷者债务的。而此时的赈济多为面对全体灾民而不是少数人家,形式也是更直接的煮粥放赈,上述遵义县令于芳柱筹措到粮食后,即于城“四门煮粥以给,来食者赖全活无算”[1]p931。

根据史料分析,大灾中对灾民的赈济应该是打破了县与县、乡与乡的界限而以无偿救命为原则的,与平常年份以县属、乡属范围内百姓为对象的以借贷方式为主的赈济是不同的。仁怀大灾,因“县边鄙流民数百人来就食”。知县向廷飏“命人于各乡里设粥厂,就抚饥民”[1]p946。这些边鄙流民,在饥谨中仓皇地逃亡,不可能按县、乡镇划分逃亡之地,对于流民的籍贯,地方官既无暇也无条件查考。即便能区分清楚,也没有地方官在这种情况下设置畛域之限的记载。

从遵义府的赈济救灾情况来看,清前期的赈济既有一定的规章制度又不拘泥于制度,在情况特殊时是可以变通的,具有一定的灵活性。在紧急情况下,清朝廷赋予地方官一定的处分权。如仁怀县令向廷飏因饥民蜂拥而至,紧急中开仓放粮“不待报即行”,然后上书“自申请参”,最后不仅没有受到参劾,反受“大吏嘉奖”。[1]p946由此可见,一方面开仓施赈是有规定要求申报待批的,另一方面,在紧急状态下又允许地方官先自酌情处分再补报告。

清前期的赈济虽然有较为周密的管理规定,但是因为腐败风气盛行,常平仓、社仓、义仓中的弊端仍然是常见的。一是管理难以到位,二是监守自盗。如遵义县乡间“旧设义仓,名备荒,实奸胥盗罄。官将核实,复大敛于民,旋归私橐”,[1]p930不仅不能备赈济,反而成了污吏贪墨和搜刮的工具,与建立的初衷大相径庭。老百姓深受其害。对此,地方官也作了一些改进,例如,先是改变明万历年间建仓于府为“皆首县经理,不属府”,[1]p425这显然是为了便于赈济。又将建于各乡的义仓“转仓入县廨左各贮,设经房以稽出入”。[1]p425显然就是为了便于监督,如雍正十年,苏霖泓任遵义知府,撤消了建于乡间的仓库,改建于县城,“罢乡里虚敛,民以苏息”。[1]p930

(三)防灾——微弱、困难的积极性荒政

清代在贵州积极倡导兴修水利,其目的是为了灌溉农田发展生产。遵义因地势溪流之便,多筑有堰、塘、陂等以滋农田。但是,以防灾为主旨的防洪泄洪工程极少修建,时人认为,水利与防灾是完全不同的两回事,这与当时生产力落后,认为天灾不可抵抗实际也抵抗不了有极大关系,如贵州巡抚裕泰就认为“开挖(防洪)河道,因系预防水患、保卫民田起见,究非兴修水利可比”[1]p1303。在遵义地方史籍上以防灾为目的的积极性荒政可谓鲜见记载,最为典型和详细的是道光年间桐梓修建排洪河道工程的记载。

嘉道年间,桐梓屡因春夏山洪爆发而又泄洪无路导致水灾。道光十一年(1831年)桐梓县城被淹,水灌城内一月有余。地方官绅民都认为“欲桐民永免水患,自应开挖明河,方为一劳永逸之计”[1]p1295,由护西道朱德燧、知府于国琇上书请开戴家沟为泄洪道。

按当时预计,这项工程由当年秋开工至第二年春完工,共须费银11000两。但是这项工程从道光十一年十月朝廷批准修建至道光十四年(1834年)八月方彻底完成。全程明河暗洞共计三十段,长五百八十余丈,暗洞宽五尺,高六尺,明河宽一丈。共费银22800余两。在时间和费用上都远远超过原来的估计,工程一波三折,艰辛困窘。由此珍稀的记载可约略窥见遵义府积极性荒政微弱和困难的原因。

首先是施工技术落后,工程相对艰巨。最初计划泄洪道“一律开通明河,因中有垂冈叠阜阻隔,难以开挖,改为明暗相间”。[1]p1300而“明河俱系青石坚硬,每日每工仅能锤凿一二寸。暗洞内多系白石,锤凿较易,但洞内窄逼,不能多用人夫”[1]p1298,“洞内积水,必须连番车戽”,足见工程推进极其艰难缓慢。且“洞内潮湿气重,工匠受病”,[1]p1299整个工程约用200余工匠,其中患病90多人,有十二人病死在工地上。“各棚工匠疾痛呻吟之声,耳不忍闻,各洞人夫涂手沾足之形,目不忍睹”,[1]p1300但因工期紧,仍“五日一次比较,分别笞杖”。[1]p1299工匠们痛苦异常,时间一长,地方官担心这样下去,工匠不堪忍受而逃亡,最后也只得应允工匠的请求,下令“夜工必须停止,以示体恤而泯怨咨”,[1]p1301这样工程进展也就更加缓慢。

其次是经费困难。当时桐梓全年的赋税额是二千两,工程原预计的一万一千两白银却远远超过了一年的赋税额,护西道朱德燧、知府于国琇筹措经费的意见是由道、府、县等地方官捐廉俸二千两,再向国库借五千两,以便赶紧开工,所借银拟“分作三年,按粮摊征”[1]p1296归还,还缺的四千两继续劝捐解决。这种以官员捐款和向国库借款由百姓分摊归还相结合的筹款方式,在地方经济困难的情况下本无可厚非,但是后一种方式实际上偏离了纾解民困这个救灾防灾的本质意旨,以后贵州各级官员也意识到这个问题而不断进行了修正。先是贵州巡抚嵩溥对上述方案作了修改后上报朝廷,他的意见是所借的五千两摊到粮赋里三年征完恐怕民间难以承担,因此改三年征完为十年征完。虽然水灾“患切身家”,当地人“靡不乐输从事”,但是桐梓地瘠民贫又刚受灾,“现实力不能捐”,因此还缺的四千两“由臣与司道及别府、厅、州、县酌量捐廉”[1]p1297。朝廷允准了这个办法。到工程结束的时候,实际费用一共是二万二千八百余两,其中一万二千七百两由各级地方官捐银解决,一千一百两由地方绅士捐,四千两将在官员今后的廉俸中扣还,五千两将摊在桐梓十年的赋税中归还。嵩溥的后任裕泰认为“桐梓县地方山多田少,地瘠民贫,……自十一年被水之后,闾阎生计,未能宽裕。开挖河道,因系预防水患、保卫民田起见,究非兴修水利可比。……与其摊征粮赋,有累小民,莫如仍行捐廉归还”,“将此五千两亦在于臣与司、道、府、厅、州、县养廉内……分作五年接扣还款”[1]p1303。至此,地方官捐出的廉俸共二万一千七百两。完全取消了老百姓分摊还款的筹款方案。

从巡抚到知县的封建官僚为纾解民困而捐俸建设地方防灾工程,不能不说是清代封建政治中的一抹亮色。清朝廷视灾荒中官员士绅自捐俸禄或家财救灾的行为是与国分忧为民解困的义举,实行予捐纳的官员、平民以升迁或封官的鼓励政策,激发了一批官员、民间富户救灾的积极性。虽然此捐纳制度被批评为买官卖官,但笔者认为对此不能笼统地概而论之,以纾解民困为目的捐俸而致升迁,其中蕴含的政绩观和陟黜观在今天仍然是值得肯定和借鉴的。况且裕泰还提出,除捐款襄办出力的绅士由巡抚分别奖赏外,其余官员捐款的,并不需要朝廷记功提拔,因为“系地方应出力办之事,亦不敢仰邀议叙”“次项工程,系官民捐办,并于养廉银内扣还借款,并未动用正项,请免造册报销”。[1]p1303同时,桐梓县这样来筹措防灾经费又足见地方经济的极其困难,这样的状况是难以支撑积极性荒政广泛持续开展的。

其三是传统观念造成的影响贻误积极性荒政的开展

十八、十九世纪随着科学技术的发展,西方人崇尚科学的价值观已普遍树立,但是在大多数中国官员和老百姓心目中,自然界依然是由“天”的喜好所操纵的,而“天”是不可抗拒的。因此除了灾害和防灾之间因果关系一目了然的情况外,修建防灾工程预防自然灾害的意识并不很强。相反,灾害中地方官举行祈神仪式,祈求上天神明保佑的记载比比皆是,观念的落后也是抑制积极性荒政的主要原因之一。

总体来看,以防灾为宗旨的积极性荒政在清前期的遵义府是微弱而又艰难的,其最根本的原因还是极落后困难的地方经济的制约,致使积极的预防性荒政在清前期的遵义府发育程度远逊于蠲免蠲缓、赈济仓储等补救性荒政。

[1](清)郑珍,莫友芝.遵义府志[M].遵义市志编纂委员会办公室整理出版,1986.

[2]李振纲,史继忠,范同寿.贵州六百年经济史[M].贵阳:贵州人民出版社,1998.

.[3]遵义市志编纂委员会.遵义市志[M]北京:中华书局,1998.

(责任编辑:徐国红)

A Tentative Analysis of Anti-calamity Relief policy of Zunyi Prefecture During Early Qing Dynasty

LI Shi-mo

(Department of History,Zunyi Normal College,Zunyi 563002,China)

After a brief account of the main forms(taxation exemption,relief aid,anti-calamity,etc)of anti-calamity relief policy of Zunyi prefecture during early Qing dynasty,this paper essays to make an analysis of the policy’s corresponding situations such as its merits and demerits,management system,the implementation of the policy,the determining factors and the role played by officials in carrying out this policy.And owing to the low productivity level,the effects of this anticalamity relief policy are very limited;however,as an integrated part of anti-calamity relief policy of Qing dynasty,the policy of such kind in Zunyi prefecture is still worth noting,which we can take advantage of.

during early Qing dynasty;Zunyi prefecture;anti-calamity relief policy;taxation exemption;relief aid;anticalamity

K29

A

1009-3583(2010)-06-0001-04

2010-07-16

李世模,女,贵州贵阳人,遵义师范学院历史系副教授。

①1840年鸦片战争以后,中国社会发生了深刻变化,清代的荒政当然也深受影响,故本文讨论的荒政在1840年以前的范围内。1840年以后的另作别论。

——唐宋义仓与明清义仓之比较研究