就业宣传对促进中职招生的影响——基于农民反应的问卷调查分析

□张 剑 陈胜祥

一、问题与方法

众所周知,自上个世纪末以来,我国中等职业学校普遍面临招生困难。虽然近几年招生人数有所增长,但并不能证明是中职教育增加了吸引力。因为诸多证据表明,中职学校招生依然很难,以至于不得不采用“有偿招生”模式,致使政府反复强调要严禁“有偿招生”但却屡禁不止。[1]对此,为了克服招生困难,各职业学校使尽浑身解数,其中之一就是在每年的招生简章中大力宣传本校自创校以来各届毕业生的就业情况,历数各届优秀校友的就业与创业业绩,目的无非就是想证明本校的教育质量高,以此提升本校的吸引力。对于这种做法,业界似乎已成为共识,无人怀疑这种宣传的作用。然而,笔者(指第一作者)在多年的职校招生工作中感觉到,这种宣传并无多大作用,表现为:当我们向学生的家长介绍本校的就业优势时,他们并不以为然,甚至坦言之所以考虑就读中职学校只是小孩没考上高中,不读职校到哪里去?由此引发我们不得不思考这样一些问题:是不是我们的中职学校每年花费大量的人力、物力、财力而作的宣传不得要领?我们究竟应该如何做招生宣传?凡此种种,都需要我们进行科学严谨的实证调查。由于近年来中职学校生源越来越依赖于农村,因而考察农民对于中职就业前景的反应可能是一个非常好的观察视角。

据此,本文旨在通过实证分析,弄清楚上述问题。恰好,全国教育科学“十一五”规划课题《中职学校招生的市场化与政府干预机制研究》(EJA070255)课题组曾经在江西、浙江农村进行了两次问卷调查,有相关数据可以使用。该两项调查的对象是农村初三年级学生及其家长。第一次调查的时间是2008年10底,调查地点选取了欠发达地区的江西省鄱阳县;第二次调查时间是2009年5月初,调查地点选取了经济发达地区的浙江省海宁市。两次调查抽样均采用三阶段随机抽样与非随机抽样相结合的方法,先是随机地在两个县(市)分别抽取4个乡镇,然后非随机地在每个乡镇各抽取一所初级中学,共四所初级中学,最后再在每所中学随机抽取80~90名左右的初三年级学生。课题组先 对抽到的学生进行培训,然后由他们回答“学生问卷”,回答完毕后立即回收问卷,再发放“家长问卷”让学生带回家让其家长作答。对于文化程度较低的家长,要求学生向其家长宣读问卷问题,家长口头作答,从而使学生间接充当了访问员。第一次调查共发放家长问卷320份,有效问卷302份,有效率94.4%;发放学生问卷360份,有效问卷350份,有效率97.2%。第二次调查共发放家长问卷350份,有效问卷321份,有效率91.7%;发放学生问卷350份,有效问卷335份,有效率95.7%。

根据经验可知,农村学生初中毕业后何去何从,家长会参考子女的想法,但最终的决定权往往在家长手里,因此,我们只需要使用家长问卷就可达到研究目的。就数据分析方法而言,我们分两步走:一是考察“农民对中职就业前景反应”的区域差异,以探索它的区域变化;二是考察“农民对中职就业前景反应”的个体差异,以检验农民的这种反应是不是随个体差异而表现出某种变化规律。以上数据分析均采用SPSS13.0统计软件,分析过程与详细结果详见下文。

二、农民对中职就业前景反应的区域比较

众所周知,随着我国大学大规模扩招,大学生就业困难问题越来越严重,与此相伴随,中职生就业反而火爆。例如,近几年常常会有类似于“大学生到技校‘回炉’”①、“大学生职场竞争力不如中职技校生”②、“大学生就业难,中职生就业火爆”③的报道见诸报端网络,可能正向强化了人们对于中职毕业生就业前景的良好预期。

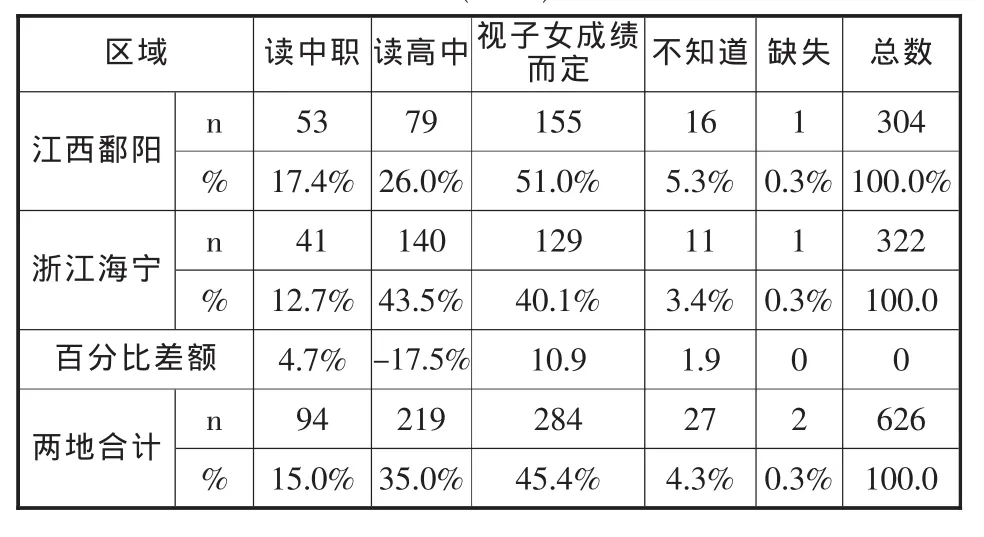

对此,课题组在问卷中设计了这样一个问题,即“现在有很多例子表明,大学生就业很困难,但中职生容易找工作,如果这种情况属实,你愿意送自己的孩子就读什么学校?”回答项有四项:即①读高中、②读中等职业学校、③根据他的成绩来定、④不知道。农民的回答结果如表1所示。

表1 农民对中职(良好)就业前景的反应

由表1我们可以得到如下分析结果:

第一,“两地合计”统计数据显示,即使肯定中职教育具有良好的就业前景,农民仍然不看好中职教育。因为在626份样本整体中,只有94位(15%)学生家长选择就读中职学校,而有219位(35%)家长选择了高中,还有284位 (45.4%)家长选择了“(读什么学校)视子女成绩而定”。

第二,即使中职教育具有良好的就业前景,经济越发达的地区,农民越愿意送子女就读普通高中教育。因为,在经济不发达的江西省鄱阳县,共有79位学生家长选择送子女“读高中”,占该地区所有样本的26%;而在经济发达的浙江省海宁市,则有140位学生家长选择送子女“读高中”,占该地区所有样本的43.5%。两者相比,发达地区比不发达地区对普通高中的选择意愿高17.5个百分点。

第三,即使中职教育具有良好的就业前景,经济越发达的地区,农民越不愿意送子女就读中职教育。因为,在经济不发达的江西省鄱阳县,共有53位学生家长选择送子女“读中职”,占该地区所有样本的17.4%;而在经济发达的浙江省海宁市,有41位学生家长选择送子女“读中职”,占该地区所有样本的12.7%。两者相比,发达地区比不发达地区对中职教育的选择意愿低4.7个百分点。

第四,即使中职教育具有良好的就业前景,经济越不发达的地区,农民在考虑子女初中后的教育选择时,更注重考虑子女的学习成绩。因为,在经济不发达的江西省鄱阳县,共有155位学生家长回答“根据子女学习成绩而定”,占该地区所有样本的51.0%;而在经济发达的浙江省海宁市,有129位学生家长回答“根据子女学习成绩而定”,占该地区所有样本的40.1%。两者相比,不发达地区比发达地区高10.9个百分点。

总之,即使肯定中职教育具有良好的就业前景,农民仍然不看好中职教育,而且,农民的这种选择意愿随着地区经济的发展而表现出越发强烈的偏好普通高中教育的倾向。由此可以推知,各中职学校普遍采用的介绍本校良好就业前景的招生宣传不会起到什么作用,即使有微弱的作用,这种作用在经济不发达地区要好于经济发达地区,表明这 种微弱的作用也会随着经济发展而越来越弱。

三、农民对中职就业前景反应的个体差异

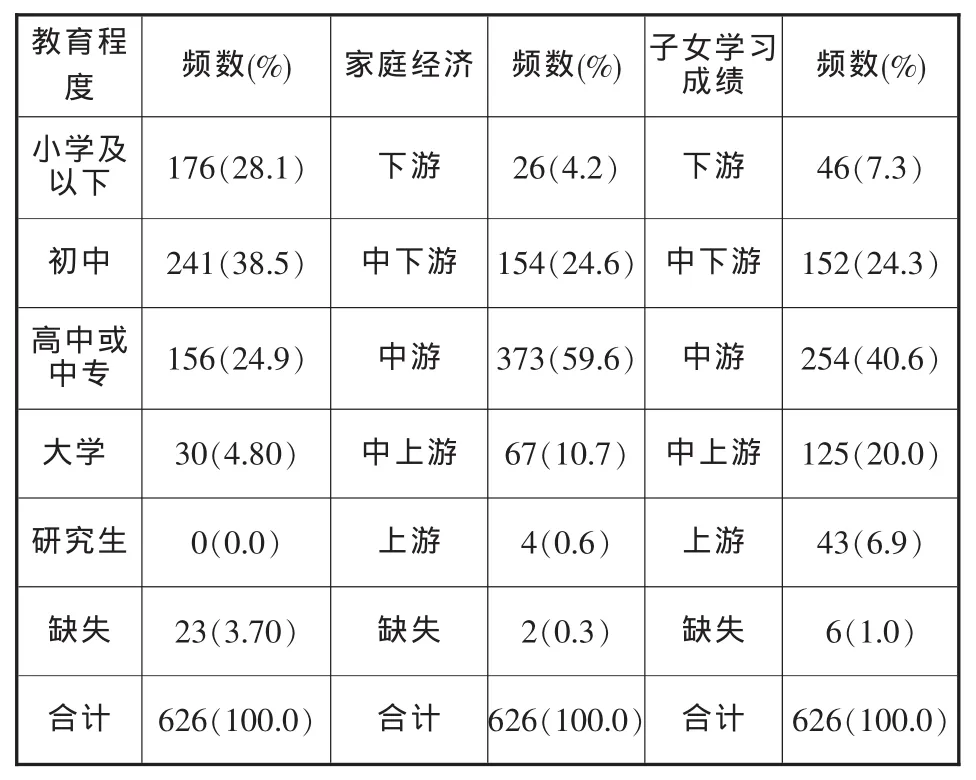

在区域比较之后,之所以还要考察农民对中职学校就业前景反应的个体差异,目的是想通过了解农民的这种反应会不会随着其个体差异而表现出显著的差异,由此进一步推测中职学校基于良好就业前景的招生宣传的效果及其变化趋势。此处的个体差异(自变量)做广义的理解,既包括农民(家长)本人的教育程度、他的家庭经济状况,也包括其子女的学习成绩,它们的频数分布如表2所示。

表2 农民的教育程度、家庭经济与子女学习成绩频数分布

表2显示,第一,农民的文化程度分布。在所有有效样本中,初中文化的最多,占样本总数的38.5%;其次是小学(28.1%)和高中(24.9%),基本符合我国农民受教育程度低的实际情况。第二,农民的家庭经济状况分布。在所有有效样本中,中等收入的家庭最多,占样本总数的59.6%,其次是中下游(24.6%)和中上游(10.7%),表明农村家庭经济整体上呈现中间大两头小的橄榄球状,也基本符合农村的现实。第三,子女的学习成绩分布。在所有有效样本中,中游成绩最多,占样本总数的40.6%,其次是中下游(24.3%)和中上游(20.0%),表明农民子弟的学习成绩基本符合正态分布,基本符合农村教育的现实。需要补充说明的是,表2中的成绩分布是在农村内部的比较,而不是和城市学生的比较。

为了考察“农民对中职就业前景反应的个体差异”,我们需要以表1中的“两地合计”项中的数据为因变量,以表2中的各项内容为自变量,分析两者之间的相关性。由于因变量“农民对中职就业前景的反应”为名称衡量的分隔变量,自变量“教育程度”、“家庭经济”和“子女学习成绩”均为顺序衡量的分隔变量,因而考察它们两者之间是否相关适合卡方检验并计算Eta系数。表3就是以“农民对中职就业前景的反应”为因变量,“教育程度”、“家庭经济”和“子女学习成绩”分别为自变量的卡方检验结果。

表3 以“农民反应(两地合计量)”为因变量的卡方检验结果(样本总数:626)

表3显示:第一,测度农民个体差异的两个自变量“教育程度”和“家庭经济”与因变量“农民对中职良好就业前景的反应”之间的卡方检验均未通过0.05水平的显著性检验,因而接受原假设H0,即因变量与自变量在总体中独立不相关。第二,自变量“子女学习成绩”与因变量的卡方检验通过了0.01水平的显著性检验,因而要拒绝原假设H0,接受替换假设H1,即因变量与自变量在总体中相关,由此可以理解为自变量“子女学习成绩”对因变量“农民对中职良好就业前景的反应”产生了显著的影响,由此进一步印证了表1中的第四个分析结果。

四、结论与政策建议

总结前文可知:第一,由表1中的“两地合计”统计数据可知,即使肯定中职教育具有良好的就业前景,农民仍然不希望自己的子女就读中职教育。第二,由表1中的区域比较可知,即使肯定中职教育具有良好的就业前景,农民的这种歧视中职教育的看法随着地区经济的发展而表现出越发强烈的趋势。第三,由表3中的卡方检验结果可知,即使肯定中职教育具有良好的就业前景,农民对中职良好就业前景的反应与其教育程度和家庭经济状况无 关,但与子女学习成绩显著相关。总而言之,即使肯定中职教育具有良好的就业前景,农民仍然不希望自己的子女就读中职学校,而且,这种想法与家长教育程度、家庭经济条件都没有关联,但与子女学习成绩显著相关,由此证实中国农民送子女读书的目的不是为了“学一门技术好就(创)业”,而是“保持追求高深学术的动机”以便“读书入仕”。④

站在农民的立场看,这种“读书入仕”的教育目的具有一定的合理性。因为这种读书入仕的出身立世的道路在今天社会的表现就是 “受教育水平和地位与权力之间的联系太紧密,……(它)为现存秩序提供了稳定性和正统性的源泉,……很可能就削弱了钻研专门技术的志趣,但却能确保追求高深学术的动机。”[2]另有学者从文化的角度解释农民的这种教育目的,如我国著名学者顾明远、梁忠义(2000)认为:“职业技术和技能素质一直是中国传统文化中构成的弱项,是制约国民素质提高的主要因素之一,也是发展职业教育的一个难点。”[3]江苏技术师范学院研究员庄西真(2003)认为“在一定的社会文化和现实的影响下,导致人们形成了普通(高中)教育偏好而非(中等)职业教育偏好。 ”[4]

由此可知,当前各中等职业学校为了克服自身的招生困难问题,致力于宣传本校“良好”的就业前景并没有什么实质性的作用。因为,各中职学校这种微观上的“我校好就业”式的招生宣传并不能解决整个中职教育所面临的两大宏观危机:一是现在的中职教育不能满足中国农民世世代代的“读书入仕”的梦想,充其量只能让农民子弟承续其父辈的农民(工)身份;二是不能改变传统以来的“学而优则仕”的文化环境,无法重新塑造人们对于中职教育的偏好。

破解第一个危机,中职教育无能为力,因为它有赖于国家层面的制度改革,即废除排斥与剥夺农民的城乡二元分隔的经济与社会制度,如废除城乡二元户籍制度,建立城乡一体的社会保障制度等。但是,中职学校可以在招生宣传中对破解第二个危机有所作为,即在招生宣传时进行“职业教育的教育”[5],或者称为职业教育元知识的教育。所谓职业教育的元知识,是指隐去了职业教育的实质性内容,将职业教育作为一种知识形式来考查的一系列知识体系,包括职业教育的概念、发展历史、培养目标、培养方法、优势等,籍此提升人们对于中等职业教育的认识和评价,实现“(非正式)教育改造文化,促进中职发展”[6]的目的。然而,要使无数分散的,且相互之间存在残酷招生竞争的职业学校达成集体行动,进行职业教育(元知识)的宣传和教育,需要政府介入。为此,建议中央教育行政部门出台一项政策,要求各职业学校统一在招生简章中特辟一栏,介绍职业教育,力争在长期内逐渐消除国民对于职业教育的偏见。

注 释:

①如荆楚网报道:“为谋工作,大学生进技校 ‘回炉’”(http∶//www.cnhubei.com/200511/ca930032.htm),2005-11-22。

②如《重庆青年报》报道:“大学生为何竞争不赢中职技校生? ”2006-07-19。

③如《南方都市报》报道:“大学生就业严峻,技校生火爆名企提前抢购”,2008-11-08。

④上世纪中末期以前,中职学校毕业生都由国家分配工作;农民子弟一考取中专学校就获得了“国家干部”身份,从另一个侧面证明了农民的教育目的是“读书入仕”。

[1]陈胜祥.论中职有偿招生的多环节治理[J].河北师范大学学报(教科版),2009,(11):90-95.

[2]吉尔伯特·罗兹曼.中国现代化[M].南京:江苏人民出版社,1998:284.

[3]顾明远,梁忠义.世界教育大系——职业教育[M].吉林教育出版社,2000:496.

[4]庄西真.影响欠发达地区中等职业教育发展的文化分析[J].职业技术教育,2003,(4):9-12.

[5]陈胜祥.论职业教育的教育[J].职教通讯,2005,(3):19-22.

[6]陈胜祥.教育改造文化,促进中职发展[J].职教通讯,2004,(11):11-16.