中国近代早期职业教育的命运——以清末实业学堂研究为例

□葛孝亿

在近代职业教育的发展过程中,职业教育曾以多种形式出现。如洋务派主导的洋务学堂、清末新政的实业学堂、革命派创办的职业教育以及教育社团创办的职业学校等。自同治五年设立福建船政学堂以来,洋务派相继创办了一批具有实业教育性质的军工科技学堂。甲午战败,洋务运动破产,洋务学堂为实业学堂所替代。清末实业学堂上承洋务学堂,下启民国初期的职业教育,可视为近代职业教育肇端的代表。可以说,清末实业学堂的创设是这一特殊历史阶段的必然产物。本文试图通过实业学堂创办过程的历史分析,以期窥得中国近代早期职业教育命运之一斑。

一、实业学堂的创设

洋务派实业性质学堂的设立源于两次鸦片战争的失败。随着鸦片战争的失败和不平等条约的签订,清廷“天朝上国”的美梦被列强一次次的侵略所惊醒,一些开明士大夫开始谋求“自强”、“求富”之道。以奕忻、曾国藩、左宗棠、张之洞等为代表的洋务派,着手创办近代军事工业以 “抵御外侮”。在近代军事工业学堂之外,具有实业教育性质的学堂相继设立。如“专收生童学习电器并寄电信,又制造电线、电报各种机器”的福州电报学堂。①如在武昌开办的湖北矿务局工程学堂,是“中日战争前开办的最后一类政府主办的现代学校”。②如李鸿章在天津设立医学堂,附属于天津总医院,“选募聪颖生徒拨入西医学堂,分班肆业。订雇英国医官欧士敦来津,偕同洋汉文教习,拟定课程,尽心训迪”。③又如1893年张之洞在武昌城内开办的农务学堂,次年添招蚕科,后又添设农桑、畜牧、森林各科。并在洋务局内设立工艺学堂,“广种植,兴制造,讲商务”。④在科举制日益式微的清末,实业性质学堂的设立为中国教育带来了一缕新鲜阳光。洋务学堂不再以培养封建官僚为目的,而是培养近代专门技术人才,学科主要为军事技术、工矿电报以及外国语类。在教学内容上,学堂虽然还开设有《圣谕广训》、《孝经》等科目,但已占其课程的一小部分,经史之学已大为减少,而诸如天文、地理、生物、化学、代数、机器制造与操作等现代学科却普遍开设。实业性质的学堂虽为军事技术学堂的附属结构,但实业学堂确实是培养了近代中国第一批工业、外语、外交和军事等领域的专门人才。在师资上,洋务学堂积极延聘外籍教员,革新教学方式,注重培养学员的实际操作能力。但在“中学的纲常名教及经世大法无不具备”、“但取西人制造之长补我不逮足矣”的指导思想下,洋务派希望单纯依靠引进“西艺”而实现“求福”、“自强”的目的最终落空了。1894年甲午战争清廷惨败于 “蕞尔小国”,彻底宣告了洋务运动的破产,而维新派则开始登上历史舞台。

维新运动期间,实业教育得到了进一步的发展。一批具有资产阶级维新思想的改良派,如康有为、梁启超、严复等人,根据我国当时资本主义工商业发展的客观要求,主张发展实业学堂。资产阶级改良派把办学堂作为维新运动的重要手段,认为“国势之强弱,系乎人才;人才之消长,在乎学校。”⑤维新派认为,西方各国的强大,在于“农、商、矿、林、机器、工程、驾驶”之强大。因此,中国需要学习西方广设专门学校之举措,以培养农工商矿林等实用人 才,以达到“通经济变人才”的目的。1898年,康有为奏请设立各省农务学堂,并请“开农报,以广见闻,开农会,以事比较。每省开一地质局、译农学之书,绘农学之图”。同年,清政府下诏“于京师设立农工商总局,……其各省州府县,皆立农务学堂,广开农会,刊农报,购农器,……其工学、商学各事宜,亦著一体认真举办”。⑥于是,两江总督刘坤一设立江宁农务工艺学堂;江南道监察御史曾宗彦奏请并经总理衙门议准设立矿务学堂;两广学务张鸣岐在广西设农学堂;湖南省亦设农务工艺学堂;江西绅士蔡金台等在高安县地方设立蚕桑学堂;端方于京师专设农务中学堂等等。综观这一时期设立的实业学堂,呈现出几个突出的特点。首先,民用实业学堂开办之多,为近代之最。与洋务派注重军事工业不同,此时农、工、商、矿学堂设立较多,特别是在官方主办的学堂之外,民间资本也创办了一批实业学堂。学堂科目的设置也多为与国计民生、民族资本主义相关的工矿技术、农业、纺织、林业、兽医、商业等;其次,实业教育与留学教育相结合。甲午战争以后,“效仿日本”为一时之盛,留学日本亦为潮流。留学生回国以后多为实业教育之教习,或直接投身创办实业学堂。可以说,实业学堂的创办与留学教育的发展,在一定程度上促进了民族资本主义的发展,但是其发展程度还是有限的,实业学堂的教育亦受到限制。比如,实业学堂多为地方官办,民间资本办学较少,且尚无稳定的学堂教育制度。从学制上确立实业教育,是在清末新政时期。

“壬寅学制”与“癸卯学制”从学制上确立了实业教育的地位。壬寅学制使实业教育形成了初中高三级系统:设立简易农工商实业学堂、中等农工商实业学堂和农工商医高等专门实业学堂。同时,在大学堂中也设有商、政、文、农、格致、工艺、医七科。实业学堂的设立,反映了资本主义生产的需要。癸卯学制关于实业学堂的设置更加丰富和多样:从纵向来看,三系设置中单独设立了实业教育系统,并明确规定了农工商各级各类实业学堂的入学条件、修习年限和培养目标等。从横向来看,初级阶段有艺徒学堂、实业补习学校和初等实业学堂;中级阶段,有农、工、商中等学堂;高级阶段有实习教员讲习所和高等农工商实业学校等。在三级学堂之间,学制还规定了升学与师资培养等问题。正是从学制上确立了实业教育的地位,因而,实业教育在1907-1909三年间在全国范围内快速发展起来。以下是1907-1908年间实业学堂与学生数情况简表:

表1 实业学堂情况简表(依据陈元晖《中国近代教育史资料汇编》资料整理)⑦

依照上表,按照当时全国23个省计算,平均每省有实业学堂10所,学生约234人,外籍教员也约占教师总人数的百分之十。可以说,清末新政以后实业教育得到了较大的发展,究其原因主要有二:其一,清末民族资本主义取得了进一步发展,办实业者甚多。1904—1910年七年间,民族资本企业达六千多家,相当于1904年以前40多年间设厂总数的一半,其中特别是1909、1910年两年就设厂2800余家。⑧随着企业生产的扩大,相应的技术人才需求继续扩大,这在客观上促进了实业教育的发展;其二,学部成立与学制颁行确保了实业教育的发展。清末新政期间,清政府提出了“尚实”的指导思想,地方督抚亦开始热心学务,创办实业,特别是1905年废除科举制,使得实业教育取得了更大的发展空间。1905年12月,清廷成立学部,司责全国的实业教育管理,而后又在提学使司中设立实业课,主管地方实业学堂。1906年,学部通令各省举办实业学堂。1908年,学部再次通令各省限两年内,各府设中等实业学堂一所,每州县设初等实业学堂一所。清政府这些举措虽不是全部落实,但还是在客观上促进了实业教育的发展。

二、实业学堂的“名”与“实”

与庞大的实业学堂数目和学生数量相比,实业学堂的硬软件实则显得捉襟见肘。清末,帝国主义加速掠夺中国财富,海关税为帝国主义所控制,赔款数额之大相当于清政府十几年的财政收入。在国步艰虞、库储一空的窘境中,清政府用于实业学堂的投入就十分有限。财政投入的不足,加之地方官员腐败与敷衍,使得实业学堂在设备、场地、生源与师资等方面面临诸多困境。在学部的官报当中,办学之困可见一斑。湖北铁路学堂“理化器械药物概向他处借用,亦不便利”,而两湖矿业学堂也是“矿业应有设备,尚付阙如”。⑨“农业学堂大都但设蚕业一科,工业学堂大都但设染织一科,以此二科为吾民所素习而设备亦较省,避难就易,以为有此已足,号称实业,敷衍门面”。⑩开封工业学堂亦是“一切使用仪器全无,偶有一、二实验,亦不合法。瞬即一月期满,而学生尚满然不解一端。”[11]至于教师与生源,情况也不容乐观。如湖北农务学堂的招生就显得十分困难。张之洞在招 生告示中希望“官绅商聪颖子弟”,“如志讲求农务者或有志讲求工艺者,分赴各学堂报名”,但时人“卑视农工的缘故,报名人数很少”。除去那些为“奖励出身”而来的学生,实则诚心于实业的学生更加稀少。教师也是滥竽充数,据统计,新式学堂里竟然有百分之三十的教师没有接受过近代新式教育。正因为此,许多实业学堂处在停办的边缘,如1909年,津浦路务学堂“为节费裁冗起见”,被迫停办;[12]湖北也因“学款奇绌”,于 “宣统三年上学期高等农业学堂停办”,“宣统四年上学期,农业教员讲习所毕业停办”;“下学期,工业教员讲习所毕业停办”;[13]清政府对此也毫无办法,只得准奏停办,饬令有条件时予以恢复。

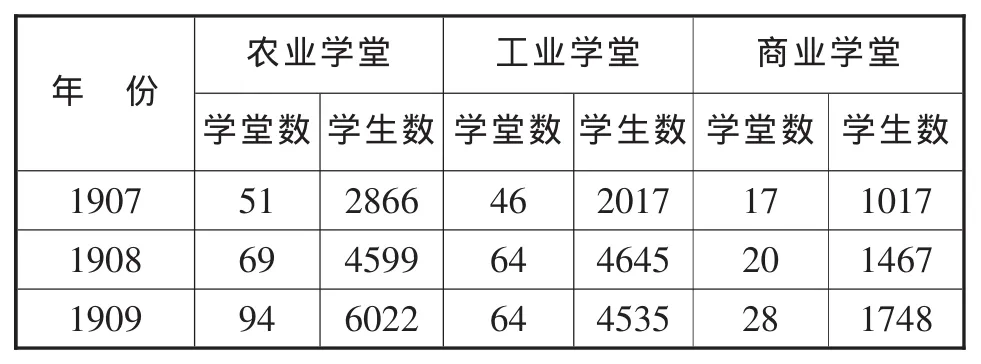

从清末教育的总体状况来看,实业教育在学制结构中的地位还是低微的,而实业教育系统内部更是问题如麻。癸卯学制事实上确立了实业教育、普通教育、师范教育三级并行的学校制度,但与其他两类教育相比较,实业教育的发展还是十分缓慢的。以1907年实业教育与师范教育、普通教育情况的比较为例:1907年,全国学堂总数为37888所,学生总数为1013572名。其中实业学堂137所,学生数为8693名;师范学堂541所,学生数为36091名;普通学堂35028所,学生数到达837153名。[14]从以上比较可以看出,实业学堂其实只占总学堂数的0.36%,学生数亦为总规模之0.86%。与同期师范教育与普通教育相比,规模与发展速度亦不能同日而语。在实业教育系统内部,各地方、各科目、各层次之间的设置也是极度不合理的。以专业科目设置为例,《奏定实业学堂通则》明文指出,正式实业学堂分为初、中、高三等,按专业划分为农业学堂、工业学堂、商业学堂和商船学堂。1907-1909年三年间,三类学堂发展概况如下表:

表2 1907-1909年实业学堂及学生数简表

由上表看来,实业学堂设置多为农业学堂,农业学堂学生数也最多,工业学堂与商业学堂发展则明显滞后,商船学堂则因数目稀少而未专门统计。实业学堂的分布,在一定程度上反映出了清末的社会经济状况。中国是一个农业国,民族工业不发达,商业则还处于起步阶段。就农业学堂设置而言,虽然数目较多,但科目齐全者也是寥寥无几,且多是简易速成之学,其中也不乏滥竽充数、敷衍门面之事。清实业学堂章程中,农业学堂一般分为农业、蚕业、林业、水产以及兽医五个专业。但在实际办学中,“中等以下农业学堂以下绝大多数为蚕桑学堂,综合性的也多开设蚕科”,“专门的兽医学堂也只有北洋马医学堂一所(1904年于保定设立),水产学堂也只有烟台和天津等零星几处。独立分类的商船学堂也同样只有吴淞一所。 ”[15]

实业学堂的管理问题亦十分突出。清末兴办实业学堂主要有三股力量:一为清学部提振实业,二为地方督抚大员热心学务,三为民族资本民间办学。事实是,清学部虽名为全国教育事业主管部门,并且也大力提倡实业教育,但在国库空虚,内朝权利单薄的情况下,兴学之举最终也只是“望洋兴叹”。如1906年,学部要求各省“一律遵照奏章筹设各项实业学堂,按照地方情形,先设中等、初等实业学堂及实业补习普通学堂”,并要求“限六个月内,统将筹办情形咨部立案”,但直到1908年,“咨报到部者尚不多见”。[16]由此看来,学部政令不畅,地方无暇顾及,主管领导职责自是名存实亡。就是地方热心学务的督抚,有时也为学堂管理而苦恼。以张之洞的湖北农务学堂为例,农务学堂第一任总办张鸿顺,是典型的保守封建官僚,他既不懂农业,也不关心学堂事务,而专于蝇营狗苟,为仕途升迁奔走。在其主政农务学堂期间,从不过问教学,不接见教习,也不关心学生。就连两位美国教习也不得不在1899年秋辞职而去,张之洞只得另外高薪聘请日本教习,直到罗振玉主政期间,学堂才走上正轨。而民间资本所办实业学堂更是“积习甚多”。不少实业学堂名为学堂,实为诓骗学生钱财之地。

从以上分析可以看出,在半殖民地半封建的中国社会,虽然创设了不少实业学堂,在形式上已经初具职业教育之规模,但实业学堂并未真正实现“实业救国”的鹄的。实业学校的创设与实业教育思潮的兴起并没有破除“本末之论”,亦未形成一种新的教育文化心理而进一步促进近代职业教育的发展,实业教育在“名”与“实”之间存在较大差距。

三、中国近代早期职业教育的命运

实业学堂的创设是清末这一历史阶段的时代产物,从它的创办与发展以及它的“名实”之辩当中,我们依稀可窥得中国早期职业教育的命运。对此,河南焦作大学吴玉伦教授曾有过精辟的论述:“实业教育在清末这一特殊历史阶段从无到有得到发展,其成就和影响不可磨灭。同样,处于起始阶段的职业教育,受到教育自身发展和社会环境因素的多重制约,其缺陷和不足也显而易见。百年后的今天,客观公允地肯定这一时期职业教育的历史贡献,深入透彻地剖析其局限和缺失,全面公正地总结其历史经验和 教训,对当今职业教育的理论建设和实践指导都具有一定的积极意义。”[17]诚然,在民族资本主义发展不充分,生产力不发达的情况下,要实现职业教育的发展确有许多“坚冰”要破,而发展缓慢的价值观念,根深蒂固的文化心理为首要“职业教育前途之礁”。

清末实业学堂的名实之辩,可以说是与民族资本主义发展程度相对应的。教育作为社会的一个子系统,总是以一定的社会生产力为基础的。在清末实业界,确也曾出现过一批著名的民族工商业。但总体看来,民族资本主义并没有成为清末经济的主体。近代中国民族资本主义是在外国资本主义和本国小农经济的夹缝中生存的,小农经济的发达,客观上阻碍了近代中国民族资本主义的自发产生,而在列强船坚炮利的轰击下,清廷被迫打开了国门,外国资本主义如潮水般涌入中国,破坏了正在缓慢发展的资本主义。也正因为如此,中国近代资本主义的发展从一开始就显得先天不足,后天畸形。在一个民族资本主义工商业尚不发达,且受到外国资本主义压榨的半殖民地半封建国家办实业教育,注定是无法逃脱“实业救国”抑或“教育救国”的藩篱,这也是为什么办实业最终只落得曲高和寡、曲终人散的原因。可以说,晚清实业教育的兴起和发展,其政治色彩远大于经济意义。由于资本主义经济发展不充分,就形不成对实业人才的广泛需求,因而实业学堂的招生以及就业问题就变得十分困难。适时人们经常讥讽实业学校为“失业学校”,可能其中不失夸张,但在民族资本主义经济发展不充分情况下,办实业学堂困难重重确是事实。

实业学堂的创办在推动教育近代化的同时,也在进一步瓦解中国传统教育的价值观念,但这条路注定不平坦。如前所述,在激荡变革的中国近代,任何西方文明的引入,都是在中华社会文化语境下进行的,职业教育思潮亦是如此。社会文化传统与教育之间始终是一种相互关联的状态,“一个社会特有的制度制约,影响着人们的文化观念与行为,其相对稳定的教育方式又使传统文化在下一代身上得以再生,由此体现出传统文化范式控制的惰性。晚清实业教育作为中国职业教育的初始阶段,其发展进程中难免不渗透封建社会制度孕生的文化惰性。”[18]可以说,制度的、文化的、范式的制约是清末实业教育最难以突破的瓶颈。自古以来,“百工之学”视为“末”,“孔孟之学”视为“本”,办实业学堂自然被封建士大夫视为“本末倒置”。在“官本位”的封建社会,知识分子不屑于此等“奇技淫巧”,纵然是进入实业学堂的学生,也是“心窥仕途”,望有“跻身朝堂”之日,而无暇“攻末之业”。最典型的莫过于新政时期“法政学校”之事,1905年废科举以后,举子们感到仕途被断,纷纷再寻他路。而此时清政府抛出立宪之谎,故特设立培养官员法政知识之法政学堂,法政学堂遂成为跻身政界的唯一之途。结果是举子竞相奔走,法政学堂一哄而起。据华东师范大学霍益萍教授的考证,“当时全国有法政科专门学堂46所,学生11688人,而同层次的高等实业学堂,农工商加在一起仅13 所,学生 1690 人。两者学生数的差距为 1∶6。”[19]这个史事再次说明,自洋务运动以来,人们价值观念的发展是十分缓慢的,作为封建社会知识分子主体的封建官僚和“读书人”视农工商为“贱业”的观念并未改变,而“追逐仕宦”“劳心治人”的认识却是根深蒂固。也正是因为这种社会文化心理,职业教育在中国的命运更显得崎岖坎坷。以至于到了民国“劳工神圣”、“劳动光荣”的思想十分盛行之时,黄炎培也不得不感叹:“当学校予以准备升学或谋生两途使自抉时,决不甘舍升学而就谋生,致见轻于同列。以至非至升学预备科额满时,不愿入谋生预备科。”[20]

注 释:

①《万国公报》,第393卷。

②③朱有谳:《中国近代学制史料》(第一辑上册).上海∶华东师大出版社,1983年版,第494、490页。

④《张文襄公奏稿》第29卷,第26页。

⑤陈宝箴:《时务学堂招考示》,《戊戌变法》(四),第493页。

⑥《戊戌变法》(二),第 251、57 页。

⑦陈元晖,陈学恂:《中国近代教育史资料汇编》实业教育、师范教育上海教育出版社,2007年版,第54—65页。

⑧陈真:《中国近代工业史资料》(第一辑)第10页。

⑨湖北铁路学堂调查总表,《学部官报》1908,(158).

⑩关晓红:《晚清学部研究》广州:广东教育出版社;2000年版,第139页。

[11]《公论新报》,1908 年 2 月 9 日。

[12][13]《教育杂志》,1909 年第 10 期。

[14]陈元晖,陈学恂:《中国近代教育史资料汇编》《普通教育》.上海教育出版社,2007年版,第316页。

[15]吴玉伦:《清末实业教育制度研究》《华中师范大学博士论文》,2006.215。

[16]陈元晖,陈学恂:《中国近代教育史资料汇编》《实业教育、师范教育》上海教育出版社,1994年版.第11页。

[17]吴玉伦:《对近代职业教育早期阶段的历史评价》,《河北师范大学学报》,2009,(1)。

[18]邓纯余,冯莉:《晚清实业教育的制度文化惰性探源及启示》,《职业技术教育》,2009,(19)。

[19]丁钢:《文化的传递与嬗变:中国文化与教育》,广西师范大学出版社,2009年版,第162页。

[20]《黄炎培教育文选》,上海教育出版社,1985年版,第75、76页。