集中居住农民的就业问题研究

——以常州市A村为例*

赵美英,李卫平,陈华东(中共常州市委党校常州现代化理论研究中心,江苏常州213016)

集中居住农民的就业问题研究

——以常州市A村为例*

赵美英,李卫平,陈华东

(中共常州市委党校常州现代化理论研究中心,江苏常州213016)

随着工业化、城市化的推进,长三角地区大量农民离开散居状态的农村,搬进集中的城镇公寓小区,生存状态转变后,集中居住农民面临的最大挑战就是就业。就业普遍存在困难的主要原因是:无非农劳动技能、年龄偏大、学历较低、就业预期过高和用工企业的歧视,政府要进一步高度重视这部分新市民的生计和发展,努力完善相关政策,增加就业岗位、鼓励创业、提供适需的就业培训和完善就业服务体系。

集中居住;农民;就业

改革开放以来,工业化导致了城市化,城市化促进了工业化。目前,我国经济尚处于“第二产业国民收入和劳动力的相对比重上升”的工业化时期,经济比较发达的江苏常州地区正处于工业化中后期,处于工业化和城市化的加速推进期。

工业化的基本特征是标准化和规模化,要求各种生产要素(劳动力、资本、土地)的集中,自然地工业化发展产生了两类需求:一类是对从事生产经营的劳动力需求,另一类是对生产经营所需的土地需求。现实中,像常州这样经济较发达地区,大部分农民进入城镇进行生产经营活动,一些自然村出现了人口绝对减少,形成“空心村”。其宅基地面积较大,闲置现象严重,从社会资源有效配置的角度看,土地具有集约化使用的冲动;而农业生产极具规模化生产的冲动,农民具有改善生活环境和提升生活品质的冲动。

农村的三大冲动正好吻合了工业化的两类需求,在它们的共同作用下,催生了相互依存、相互作用的“三集中”(工业向开发园区集中、农民居住向城镇和社区集中、农业向适度规模经营集中)。而集中居住的农民失去了赖于生存的土地,他们必然面临一系列的转变:原有的村落不存在了,唯有适应另一种社区生活;有劳动技能而无可耕之田,唯有学会另一种生存技能;没有了土地收入来源,唯有寻求另一种替代收入来源等。在这些转变中,最关键最核心的问题就是就业问题,这直接影响到农民的生存质量和社会的稳定。

一、集中居住后A村农民的就业调查

课题组选择常州市A村为样本进行调查与分析,是因为A村离城镇较远,与市郊农村农民不同的是:市郊农民大部分从事农耕与集体企业工作两栖作业,A村农民大部分从事农耕作业,他们的就业问题更具有典型性,更接近德国社会学家马克斯·韦伯所描述的“理想类型”,这样一定程度上可以排除社会现象考察的价值干扰,从而增加反映事件的客观可能性。课题组对A村农民集中居住后的就业状况进行跟踪调查,采用个别访谈、小组访谈、问卷调查等方式,了解A村集中居住前后的就业状况,分析就业的变化及其动因与困难,试图找寻集中居住农民稳定就业、获得持续性收入来源的制度性安排。

A村原有14个生产队,共有700多户,人口2400多,离城镇较远,由于处于区政府规划的开发区内, 2005年整体拆迁,经过4年的过渡,于2009年元旦前后整体入住某小区。A村集体经济比较薄弱,村曾经办过集体企业,后来由于种种原因经营不善破产了,村民办了三个民营企业,少数村民在这些民营企业工作,还有少数青壮年到城里打工,其它的大部分农民从事农业生产,主要是种植,少量的养殖业。集中居住后,三个民营企业没有继续办下去,二个企业主参股其它的民营企业,一个企业主还在观望,暂时没有工作,由于大部分村民都安置到了2-3套公寓房,除了1-2套自住外,其它的大部分出租或私下以“小产权房”的方式转让,所以短期内生存的就业压力还不是很大。

课题组对A村16-60岁适合劳动年龄的农民进行问卷调查,问卷对A村农民的就业状况设计了12个问题,调查过程中由课题组成员现场发放和回收问卷,一定程度上提高了调查结果的可靠程度,共发出问卷90份,回收90份,回收率100%。其中有效问卷80份,有效率88.9%。

(一)被调查者的就业情况

1.从业情况调查

第一,大部分农民离开土地以后选择打工,以维持生活。由于集中居住的安置小区住户基本上是原村村民或邻村村民,虽然有部分开发区的外来工租住在小区,但做小生意的环境尚不够成熟,只占8%;在开发区就近打工的人数与外出打工的人数相当,这一定程度上反映了开发区吸纳拆迁农民的能力有限。第二,安置工作的比例明显偏低,只有8%。一方面是由于拆迁的农民的数量太大,以至于很难找寻到太多的安置岗位;另一方面是农民的非农就业能力相对薄弱。第三,有相当数量的农民处于临时工和无工作状态,占比达到43.75%。这种现象比较复杂,原因众多,归纳起来主要有以下几点:有的农民是因为无非农劳动技能,而又碍于面子问题不愿从事打扫卫生、清理垃圾等工作;有的农民是因为安置了多套房子,出租的收入能维持日常生活,而不愿工作,宁愿从事打牌、打麻将等休闲生活;有的农民不愿打工,想自己创业,但尚没有找到合适的项目,比如以前是办民营企业的老板的家庭成员;还有部分农民是不找工作,等待政府安置,甚至还有部分农民是辞去工作,要求并等待政府安置。

表1 被调查者的就业情况表

2.就业途径调查

绝大部分农民是依靠亲友的介绍而找到工作。这一方面反映了集中居住小区依旧沿袭了原农村的基本生态,虽然搬进了公寓房,但由于基本上是整村进住,所以原有的邻里关系依旧发挥着重要的作用;另一方面反映了政府在帮助农民就业等方面的工作做得尚不到位。农民自己找工作所占的比例也达到了25.9%,这一定程度上说明社会对他们还是有一定的需求,只要他们愿意工作,还是可以找到。中介机构介绍就业的比例最低,只有3.7%。这一方面反映农民尚不能适应通过中介找工作的环境,另一方面中介在这个领域还有很大的发展空间。

表2 被调查者的就业途径

3.就业扶持意愿调查

绝大多数的农民希望政府安置工作或提供劳动技能培训,希望安置就业的部分农民一方面是出于安全可靠考虑,另一方面也表现出了“等、靠、要”的观念。对劳动技能培训的需求大于对安置的需求反映了农民积极向上的精神与态度,能够直面困难,通过学习不断提高自身的生存能力。对于介绍工作和其它方式要求的比较的少,希望其它方式的主要是想办企业、开小店的农民,他们希望政府能提供场地、店面及相关审批手续的优惠与帮助。

表3 被调查者希望获得的就业帮助

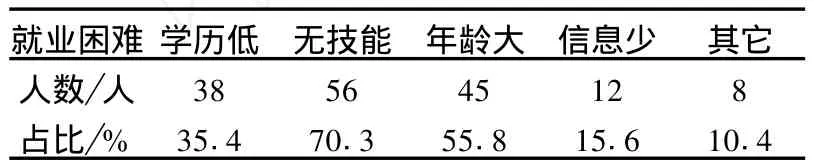

(二)农民就业困难的原因

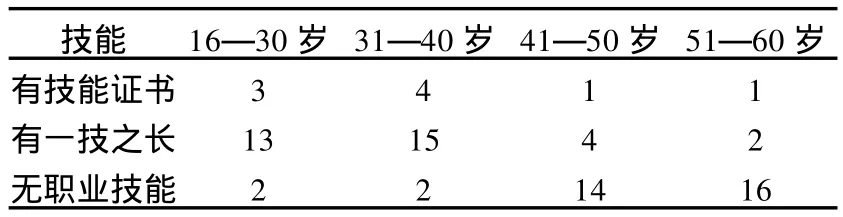

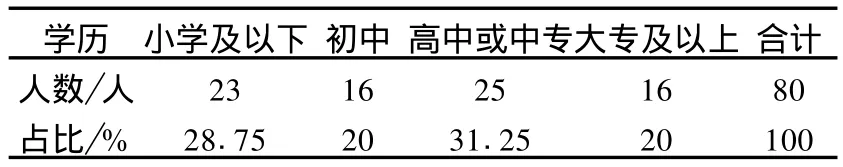

从样本调查情况来看,集中居住农民就业困难主要体现在无非农劳动技能、年龄偏大和学历较低三个方面,但从掌握的劳动技能与学历情况的调查来看,16-30岁的农民大部分是有一技之长的,同时高中与大专及以上的人员占有51.25%,似乎与就业困难的原因矛盾。为了解释这个矛盾,课题组又组织了针对这个矛盾问题的焦点小组访谈,从小组访谈的结论来讲,主要有以下几点:

1.农民自身原因造成的就业困难

集中居住的农民认为,他们具有的一技之长并不是企业所需要的技能。16-30岁的农民大部分认为,他们具有的一技之长大部分是养殖技能、酿酒技能、开手扶拖拉机技能等。而周边的企业招工时一般是要求有相关的工作经验、比较年轻和相关的学历。因此,集中居住的农民短时间不容易适应企业定岗、定编的要求。

大部分企业往往喜欢招外地农民工,理由是外地农民工比较容易管理,而本地集中居住的农民不愿意加班,且缺少一定的电脑操作技能和文字能力,难以处理相关工作问题,增加了就业困难。

同时,部分集中居住农民对就业岗位、收入要求预期较高,碍于面子,一般不愿意从事苦、脏、累的工作;有相当数量的集中居住农民把求职范围限定在自家附近,这使他们的就业之路变得狭窄。集中居住农民对政府的依赖心理,也是造成无业率偏高的重要原因。

表4 被调查者就业困难的原因表

表5 被调查者掌握劳动技能情况表

表6 被调查者学历情况表

2.政府就业政策落实不到位

虽然,江苏集中居住农民可享受与城镇集体企业下岗失业人员再就业同等的优惠政策。越来越多的集中居住农民被纳入了公共就业服务体系,享受免费的职业介绍、职业指导等就业服务。集中居住的农民中“4050”人员,经培训后仍未就业,可给予最长不超过24个月的生活补助,但由于政府对具体的就业指导太少,很多创业培训项目面上的政策讲解多,技能培训少,培训和实际就业的关联度小,促进就业的成效不明显;原来若村里用地建厂,村委会出面强制安置农民进厂就业,但现在市里统一征地,政府只能作为中间人,把农民推荐给用地企业,而出面安置的就业岗位大都为市政设施及社区的保洁、保绿、保安,农民不满意;集中居住后的集体产权住宅,由于政策限制不能进行房产抵押,使集中居住后的农民无法获得更多创业资金。

三、国外对失地农民就业帮扶的经验

(一)英国对失地农民就业帮扶的经验

在英国历史上的圈地运动中,出现过较多的失地农民。但当时的英国政府还是为失地农民提供了多种就业途径:第一,城市工业工厂的发展提供了大量的就业岗位,这是解决失地农民就业的主要途径;第二,所圈的地方形成了一定数量的农场或工厂,末圈的地方形成了一定数量的公共牧场,这些农场、工厂与牧场解决了一定数量的失地农民就业问题;第三,在都铎王朝时期,国王颁布一系列法令,对失地农民进行教育和培训,使一部分失地农民转变为产业工人。

(二)日本对失地农民就业帮扶的经验

日本从20世纪初开始到20世纪末用了近一个世纪的时间,较成功地实现了“农村非农化转移”。日本政府针对人多地少、资源短缺的特点,对失地农民就业进行了有效干预,主要做法是:第一,政府非常重视教育与培训,一方面是对失地农民进行技能培训,另一方面是对全民重视教育与培训;第二,大力发展劳动密集型企业,创造大量的低技能就业岗位,日本的研究结论是:由劳动替代资本的创新吸收的劳动力所占比重为80%,而由资本积累吸收的劳动力所占的比重仅为20%;第三,政府通过在政府指导下,促进工业和农业、城市和农村协调发展的法案,在城市郊区建立销售总额为90000亿日元的各类工业区,吸纳100万失地农民就业。

(三)韩国对失地农民就业帮扶的经验

韩国对失地农民采用的是直接将农民转移到大城市:第一,利用资金输入的方式解决失地农民的失业、保险等一系列保障问题;第二,利用技能培训的方式提高失地农民的非农业技能;第三,采用劳动密集型工业为重点的工业发展战略,提供大量的低劳动技能岗位。

四、促进集中居住农民就业的对策建议

(一)增加集中居住农民就业岗位

1.推进城镇建设和城市化发展

城镇建设可以创造大量的建筑业、工业等就业岗位,以及推动第三产业在农村的发展,为集中居住农民提供更多更好的就业机会。从历史的实践来看,城市化也具有增加就业机会的功能。1978—2003年,我国的城市化水平由17.9%提高到40.5%。与此同时,全部从业人员平均每年递增2.50%,其中城镇从业人员平均每年递增4.05%,而农村从业人员平均每年递增1.88%。[1]

2.推进农业经济的发展

集中居住农民的主要技能还是与传统农业相关,他们要转移到第二产业、第三产业需要一个适应和过渡的过程,他们的就业离不开农业经济发展带动农业内部拓展的就业,比如特色养殖业、花木业等,这样做,第一有利于他们的产业过渡,从农业到工业、服务业的过渡;第二有利于失地农民的地域过渡,从农村到小城镇、大小城市的过渡。

3.发展劳动密集型的中小企业

各国的解决大量失地农民就业的普遍做法是,发展劳动密集型的中小企业,以增加他们的就业机会。虽然我们强调产业升级、产业转型,从粗放型到集约型发展,但是各国的发展经验告诉我们:产业转型升级是一个整体的概念,并不是完全不需要劳动密集型的产业,劳动密集型的产业本身对产业转型升级就起到基础性的支撑作用,且劳动密集型产业也有改造提升的过程。更何况我们面临的现实问题是城市在扩张,产生了大量的失地农民,他们作为一种劳动力资本,对城市、城镇经济发展将能作出较大的贡献。因此建议,发展市场前景较好的和专业分工精细的劳动密集型产业,并根据产业需求制定实施培训计划,比如专业化产品的来料加工、比较有特色的乱针绣等。

4.征用地的企业提供一定的就业岗位

一方面讲,任何企业都需要不同技能的职员,如门卫、保洁员等工种集中居住农民是可以胜任的,这类岗位应该提供给他们;另一方面,作为原土地所有者——集体的成员,在出于“公共利益”的需要搬迁至集中居住地,付出了很大的代价,无论是从企业的社会责任来讲,还是从对代价的补偿来讲,都应该提供一定的就业岗位给搬迁的农民,让他们获得一份“可持续保障性”收入。

(二)鼓励集中居住农民创业

1.为集中居住农民提供一定的创业信贷支持

集中居住农民本身的资本积累就不是很充足,在集中居住的过程中大部分农民在获得安置房的过程中又付出了一部分资金,而在就业相对困难的情况下,自主创业必然会面临自有资金不足的问题,而目前来看,安置房不能进入市场交易,也不能作为抵押贷款的固定资产,他们必然会具有融资渠道不畅的困扰。政府应当为他们建立专门的贷款担保基金,支持商业银行、地方性银行、中小银行、为他们提供贷款。就像对待城市下岗职工一样,为集中居住农民的创业提供小额融资服务,以扩大自主创业的选择范围,提高生产性投资,增加集中居住农民的群体收入和就业机会。[2]

2.为集中居住农民实行一定的税费优惠

据调查,目前小型企业和个体经营的各种税费一般要占到开办成本的30%-40%,一些食品加工和便餐制作的税费甚至高达60%多。[3]这对资金比较缺乏而创业经验又非常不足的集中居住农民来说是非常困难的,政府应该为他们创业提供一定的税费优惠,应对吸纳集中居住农民就业较多的企业和集中居住农民自主创办的企业,给予一定范围内的税收优惠,扩大现行税费减免政策的适用范围,对已经承诺的优惠政策要增加可操作性措施确保兑现落实。

3.为集中居住农民提供免费创业服务

集中居住区社区在就业服务机构内,新增专门的创业服务机构,成立创业就业服务站,免费提供创业信息支持服务,针对集中居住农民自主创业选择的项目,组织专家及相关部门对其选择的项目进行市场分析、营销策划、投资分析、信贷融资等方面的指导服务。

(三)为集中居住农民提供适需的就业培训

1.完善以政府为主的多渠道就业培训专项基金制度

据调查,大部分征地企业,其针对劳动技能要求较低的岗位人群,普遍存在重使用轻培训的思想,大部分集中居住的农民正是处于这个群体,虽然各级政府均有一定的就业培训资金,但从实际的效用来看,远没有达到集中居住农民进入市场竞争就业的要求,因此中央和地方各级财政应设立集中居住农民非农技能培训专项基金,同时应制定切实可行的激励机制和各种优惠政策措施,鼓励相关企业和社会资金进入集中居住农民非农技能培训领域,在培训场地、人员、费用、税收、奖励等各个方面给予税费优惠政策,积极引导、大力发展各类民营机构和社会化力量参与培训。

2.以市场需求为导向进行有针对性高效的技能培训

在实际的操作中,大部分对集中居住农民的培训是按照城市职业培训的方式进行的,像电脑班、文秘班等,农民培训前后的效果并不明显,不少集中居住农民对技能培训失去了兴趣,造成培训资源的浪费。为此,对集中居住农民的技能培训应与本地企业的需求相一致,以就业的实现为目标。对不同行业、工种和岗位,组织针对性的技能培训,形成技能培训与劳动力资源、劳动力市场需求和就业目标相一致的培训机制。

(四)完善集中居住农民就业服务体系

社区劳动保障服务中心应对集中居住农民实行动态管理,建立基础情况档案和就业情况数据库,依据他们的求职意向和企业岗位需求,有计划地开展与他们实际相适应的职业介绍、职业指导等一系列就业服务,进一步提高就业服务的针对性、实用性、有效性。鼓励并支持劳动力市场中介组织对集中居住农民服务,形成包括就业信息、咨询、职业介绍培训在内的社会化就业服务体系,规范就业机构,为集中居住农民就业提供高效的就业信息服务。

[1]杨宜勇,顾 严,魏 恒.我国城市化进程与就业增长相关分析[J].教学与研究,2005(4):5-12.

[2]赵美英.城市化进程中的农民农民集中居住研究[J].江苏工业学院学报(社会科学版),2008(2):69.

[3]李恩平.发挥政府在灵活就业中的积极作用[J].理论探索,2005 (6):121-123.

Research on the Em p loym en t for the Farm ers liv ing in the Form of Con cen tra tion——A Case Study of V illage A in Changzhou

ZHAO M ei-y ing,L IW ei-p ing,CHEN H ua-dong

(The Research Cen ter o f ChangzhouM odernization Theo ry,The Party Schoo lo f Changzhou M unicipalComm ittee o f C.P.C,Changzhou 213016,Ch ina)

W ith the industrialization and u rban ization o f the Yang tze R iverD elta,a large num bero f farm ers leave the scattered ru ralareas and concen trate in u rban apartm en t comm unities.A longw ith the change of living cond itions,the b iggest challenge they are facing is em p loym en t.Them ain reasons fo r difficu lt em p loym en t are lack of non-agricu ltu ral labo r sk ills,o lder age,low er academ ic degree,the h igh expectations of em p loym en t,and the discrim ination from labo r en terp rises.The governm en t shou ld fu rther attach g reat im po rtance to the livelihood and developm en to f these new city dw ellers,im p rove the relevan t po licies,increase em p loym en toppo rtun ities,encou rage business startup s,p rov ide app rop riate job train ing,and im p rove the em p loym en t service system.

concen tration living;farm er;em p loym en t

C911 文献标码:A

2095-042X(2010)04-0053-05

(责任编辑:刘志新)

2010-07-02

赵美英(1961—),女,江苏常州人,副教授,主要从事城市化研究。

江苏省社会科学基金项目(06JSDSH 001)