补肾活血解毒汤联合西药治疗纯红细胞再生障碍性贫血临床观察

刘 驰 肖海燕 李 柳 张珊珊 郑春梅 徐 述 唐旭东 麻 柔 刘 锋

中国中医科学院西苑医院血液科(北京 100091)

纯红细胞再生障碍性贫血(Pure red cell aplasia,PRCA,简称纯红再障)是一种以骨髓红系造血衰竭为特征的血液病,临床以贫血为主要表现,血小板正常,少数患者白细胞可有轻度减少,临床症状表现为乏力、头晕、面色无华、耳鸣、心悸、气短、腰膝无力。可分为先天性和获得性,获得性 PRCA发病机制常与异常免疫有关。从1999年至2009年,笔者用补肾活血解毒中药联合小剂量环孢菌素 A治疗获得性 PRCA11例,取得良好疗效,副作用少,病人耐受性好。现将结果报道如下。

临床资料 本组11例,均为本院住院或门诊被确诊纯红细胞再生障碍性贫血患者,其中男性 6例,女性5例;年龄54~85岁;其中初治者4例,另外7例为西医治疗无效或副作用不能耐受,其中醋酸泼尼松(30~60mg/d)无效4例,不能耐受常规剂量环孢菌素A(250~300mg/d)2例,雄激素加促红细胞生成素无效1例;11例中有1例合并胸腺瘤,所有病人治疗前均需输血支持治疗。诊断符合张之南《血液病诊断与疗效标准[1]。

治疗方法 采用补肾活血解毒汤:太子参 20g,何首乌、菟丝子、补骨脂、虎杖、龙葵、巴戟天、女贞子各15g,黄芪、当归、生地、熟地、丹参各 10g,红花 6g,水煎服,1d1剂。西药予环孢菌素 A50mg~75mg/次,每12h1次,口服,环孢菌素 A用量为 1.52mg~2.23mg/Kg/d,环孢菌素 A中位用量为 1.82 mg/Kg/d。

观察项目:观察并记录患者治疗前后贫血症状的变化,每周检测外周血常规,每月检测网织红细胞 1次,每月检测肝肾功能 1次,服药期间检测环孢菌素 A血药浓度。

疗效标准 参照《血液病诊断及疗效标准》[1]。基本治愈:贫血症状消失,血红蛋白上升达男性120g/L,女性 110g/L,白细胞及血小板计数正常,骨髓象恢复正常,停药随访一年以上无复发。缓解:贫血症状消失,血红蛋白上升达男性:120g/L,女性:110g/L,白细胞及血小板计数正常,骨髓象恢复正常,停药随访 3个月稳定或继续进步。明显进步:症状好转,不输血,血红蛋白较治疗前增加 30g/L以上,维持 3个月不下降。无效:治疗后,血红蛋白不增加,或增加不到 30g/L。

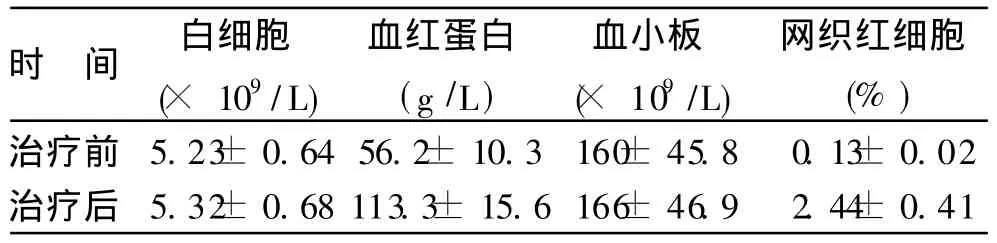

治疗结果 总有效率为 100%,其中基本治愈 1例,明显进步3例,显效7例。脱离输血时间在开始治疗后 1~5个月,疗效程度和年龄无相关性。治疗前后外周血常规变化(见附表):治疗后较治疗前血红蛋白及网织红细胞均有显著升高(P<0.05)。

附表 两组治疗前后外周血常规变化比较()

附表 两组治疗前后外周血常规变化比较()

时 间 白细胞(×109/L)血红蛋白(g/L)血小板(×109/L)网织红细胞(%)治疗前 5.23± 0.6456.2± 10.3 160± 45.8 0.13± 0.02治疗后 5.32± 0.68113.3± 15.6166± 46.9 2.44± 0.41

所有病人治疗期间均未见肝肾功能异常。11例患者18次查环孢菌素 A血药浓度在48.4~112.5ng/mL之间,环孢菌素 A中位的血药浓度为83.2ng/mL。

讨 论 纯红细胞再生障碍性贫血(Pure red cell aplasia,PRCA)是一种少见疾病,其发病和异常免疫有关,现代研究,有几乎一半患者有血清 IgG自身抗体,该抗体可抑制同种异体和自体的红系祖细胞生长[2],也有的抗体是直接抗促红细胞生成素[3]。有的PRCA患者合并有慢性淋巴细胞性白血病、非何杰金氏淋巴瘤、胸腺瘤。西医治疗以免疫抑制剂为主,醋酸泼尼松有效率为 30%~62%左右[4],环孢菌素 A有效率在 65%~87%[4],环孢菌素 A的有效用量为 3~8mg/Kg/d,环孢菌素 A血药浓度多建议在 200~400ng/mL。环孢菌素 A不良反应多见,如肝肾功能损伤、牙龈增生、多毛等。我们应用中西医结合治疗,可明显减少环孢菌素A用量,取得了良好疗效。PRCA属中医学“虚劳”、“血虚”范畴,由于六淫、七情、饮食劳倦等原因,伤及脏腑气血,正气亏虚,外感毒邪,或六淫直中三阴(肝脾肾),导致毒邪伏髓,肾主骨生髓,藏精,毒为阳邪,伤精耗血,髓亏精虚,气血生化乏源,故见诸虚之症,肾虚元气不足,无力推动血行,久而成瘀。《内经》记载:精气内夺,则积虚成损,积损成劳。故PRCA病机不仅为脾肾亏虚,也有毒邪血瘀,是一种虚实夹杂之证。治疗上攻补兼施,以补肾健脾为主,解毒活血为辅。用地黄、何首乌、菟丝子、补骨脂、巴戟天补肾,阴阳双补;黄芪、太子参健脾益气;虎杖、龙葵解毒祛邪;当归、丹参、红花养血活血;取得了满意的临床效果,尤其适用于老年及肝肾功能损伤的患者,值得推广使用。

[1]张之南,沈 悌.血液病诊断及疗效标准 [M].第 3版.北京:科学出版社,2007:25-29.

[2]AmmusSS,Yunis AA.Acquired pure red cell aplasia[J].Am J Hematol,1987,24:311.

[3]PrabhakarSS,Muhfelder T.Antibodies to recombinant hman erythropoietin causing pure red cell aplasia[J].Clin Nephrol,1997,47:331.

[4]Sawada K,Fujishima N,Hirokawa M.Acquired pure red cell aplasia: updated review of treatment[J]. BrJ Haematol,2008,142(4):505-14.