掌握快堆技术 促进核能可持续发展

■ 中国原子能科学研究院

掌握快堆技术 促进核能可持续发展

■ 中国原子能科学研究院

2010年7月21日上午9点50 分,我国第一座快堆也是本世纪世界上建成的第一座快堆——中国实验快堆成功实现了首次临界。这是我国核能发展史上具有里程碑意义的重大事件,是我国核能技术开发和核科技创新的巨大成就,对促进我国核电可持续发展和先进燃料循环体系建立具有重要意义,对世界快堆技术的发展也是一个重要的贡献。

中国原子能科学研究院快堆科技工作者发扬“以身许国,敢为人先,严谨求实”的401精神,用近半个世纪的追求,用几代人的坚持和奋斗,经过曲折和艰辛,终于赢得这一激动人心时刻的到来!

一、发展快堆技术的重大意义

发展快堆主要有两大优势:一是增殖核燃料,它可将天然铀中99%以上在压水堆中不能利用的铀-238转化成易裂变燃料钚-239供压水堆和快堆使用,将铀资源利用率提高到60%以上,解除核燃料供应不足的后顾之忧。二是焚烧长寿命放射性核素,快堆既可利用压水堆乏燃料中的反应堆钚生产电能,又可将乏燃料中的长寿命放射性核素烧掉并转化成电能,变废为宝,将放射性危害减至最小。显然,快堆具有“节约高效”和“清洁环保”的特点,它与压水堆匹配发展,形成闭式燃料循环系统,可以有效实现核能的可持续发展,符合我国建设资源节约型和环境友好型社会的发展要求。因此,我国核能发展战略是热中子反应堆(压水堆)—快中子反应堆(快堆)—聚变反应堆“三步走”。

2010年4月18日,中共中央政治局委员、国务委员刘延东视察原子能院工作。

快堆是继压水堆之后发展起来的先进核电堆型,是第四代核电技术的主力堆型。2000年以来,以美国为首提出的第四代先进核能系统的6种堆型中有3种是快堆,其中最成熟的是钠冷快堆,就是中国实验快堆这种类型。

二、中国实验快堆项目概况

上世纪60年代中期,我国的快堆研究起步。中国原子能科学研究院开始在快堆物理、热工、结构材料和钠工艺等方面开展了一些基础研究,并建成了一批小型实验装置。其中,最具有代表性的研究成果是1969年由周恩来总理特批50公斤高浓铀建成的“东风-6号”零功率实验装置,实现了我国快堆技术发展“零”的突破。进入80年代,改革开放的春风给我国的高科技发展带来了勃勃生机。1986年3月,邓小平同志对中国原子能科学研究院王淦昌院士等四位科学家提出的关于我国应跟踪世界高技术前沿的建议信函作出重要批示,从而催生了“863”高技术研究发展计划。经来自全国煤炭、石油、水力、核能、电力、矿产等各领域几百位专家的充分论证,快堆项目脱颖而出,被列入“863”计划能源反应堆主题项目。中国原子能科学研究院就此开始了针对设计和建造中国实验快堆的前期技术研究。1992年3月,该项目被列为“863”计划能源领域发展计划中的重点项目。1995年12月,由国家计委和国家科委联合批准工程立项。1997年8月,被国家科委批准为“863”计划重大项目。2006年,快堆作为前沿技术列入国家中长期科技发展规划。2007年12月,国家科技部和国防科工委联合批复,确定了中国实验快堆工程“十一五”的建设目标及项目经费和工程投资。国家科技部、国防科工局和中核集团公司三家共同出资,总经费25.03亿元。

中国实验快堆,热功率65MW,实验发电功率20MW,采用堆本体池式结构,首炉使用UO2燃料并最终过渡到MOX燃料,液态金属钠作冷却剂,热传输系统采用钠、钠、水三回路系统,并在世界上首次实现了完全靠设置在一回路的非能动事故余热排出系统排出事故工况下的余热。该技术方案符合世界快堆发展趋势,主要参数和系统设置接近商用快堆,具备了大部分原型快堆的一些结构特点,适宜于向下一步商用快堆电站跨越。中国实验快堆还采用了负反馈设计、非能动安全系统等前瞻性安全设计,以保证环境和公众的绝对安全,其安全特性指标已达到第四代先进核能系统的要求。

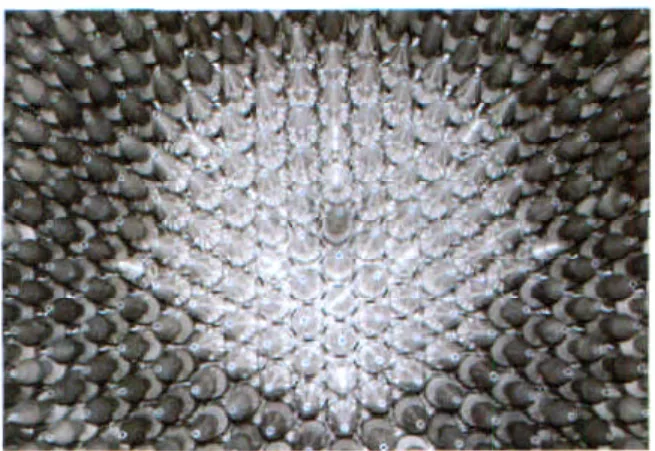

中国实验快堆工程在完成前期研究后,1997年11月初步设计得到国家科委批准,1998年10月开始主厂房负挖,2000年5月取得国家核安全局颁发建造许可证,并于5月30日开工,2002年8月实现了反应堆主厂房封顶,2005年8月堆容器首批部件吊入反应堆大厅开始堆本体安装,2008年12月完成全部安装并开始调试,2009年8月完成了装料前的全部准备工作,并于9月取得国家核安全局颁发的装料许可证,2010年6月5日开始装料。2010年7月21日实现了首次临界,目前堆芯共装载燃料组件72根。

中国实验快堆是一个全新的重大科学工程,其规模已接近核电站。从技术上讲,不但涉及研究、设计、土建、安装、设备制造、调试、运行、核安全、环境评价、核工程管理等多方面技术,也是集核科学、材料、机械、电子、计算机、信息、化工、电力等工业技术于一体的综合性项目。设计起点高,技术难度大,接口复杂。从工程量讲,全厂共有16个建筑子项,建筑面积近5万平方米,系统200多个,设备7000多台套;工程共浇筑混凝土11万立方米,使用钢筋2.3万吨,安装管道90公里,敷设电缆1100公里;共完成设计文件5000多册,调试技术文件约600册、运行维保规程约600册、各类研究报告约1200个,开展设计验证近60项,调试试验1000多项,合同总数达1600多个。

2010年8月17日,国际原子能机构总干事天野之弥参观考察中国实验快堆。

实验快堆反应堆大厅

堆芯组件

三、项目实施取得的主要成果

按照国家文件批复,要在“十一五”末建成我国第一座快堆,取得快堆技术上的突破,实现“建立装置,掌握技术,培养人才,开展实验”的建堆目标。

以此为目标,中国原子能科学研究院作为快堆研发的归口组织单位和主要研发任务的承担单位,作为中国实验快堆工程设计总包和核岛主工艺设计者,作为工程建设业主和建成后的运营单位,20多年以来,组织国内数百家高校、研究、设计、设备制造和建筑安装施工单位,包括中核集团公司下属的多家单位和国内多家知名的核电企业,参与了工程的研究、设计和建造。中国实验快堆建成,既是全体参建单位艰苦奋斗、团结拼搏、大力协同的结果,也是一个以我为主、自主创新、联合攻关的过程。通过项目实施,中国原子能科学研究院在实验设施、技术、人才、经验等方面取得了丰硕的成果。

1.技术能力得到重大突破

通过项目实施,我国目前已经掌握快堆绝大部分核心技术。建立了一套快堆标准规范体系,开发出了一套用于钠冷快堆设计和安全评价的软件库,形成了可开展快堆物理、热工、力学、安全、材料、燃料、设备等方面研究的几十套实验装置。通过中国实验快堆的自主设计和建造,我国已形成实验快堆规模的快堆设计、建造、调试和运行能力,这为下一步商用快堆电站的开发奠定了坚实的基础。

2.产学研合作促进产业技术进步

通过与全国多家企业联合攻关,实验快堆设备国产化率达到70%。其中包括中国原子能科学研究院与中国第一重型机械集团联合研制的反应堆关键设备——堆容器与旋塞,与兰太实业公司联合生产的快堆关键材料——核级钠,与上海电气集团等企业联合开发成功的控制系统——全自动换料系统,与中核北京核仪器厂等企业联合研制出的关键安全系统——快堆核测、控制与保护系统,与上海一机床共同研制成功的转运机、反射层组件和屏蔽组件等。这标志着我国已经形成基本配套的快堆工业体系。

3.知识产权和人才培养取得双丰收

通过项目实施,新编标准及技术标准150多个,申报专利165项,获得专利授权73项,获得部级以上科技奖51项,预计最终将获得专利150多项,成果200多项。目前,中国原子能科学研究院拥有了一支近400人的高水平快堆技术研发团队,特别是通过研究转设计、设计转调试、调试转运行的技术队伍一体化组织模式,培养了一批快堆的“全能选手”和业务骨干。以此为基础,我国有能力跨过原型快堆而直接发展商用快堆电站,实现快堆技术的跨越发展。

四、我国实验快堆首次临界后的后续研发及设想

位于内蒙古的大型核级钠生产基地

中国实验快堆首次临界后,接下来将继续进行控制棒价值测量、反应性反馈测量、裂变率分布测量等第二阶段的试验,在此之后进入提升功率的第三试验阶段,计划2011年上半年并网发电。

中国实验快堆,为我国核能技术开发提供了一个新的研发平台。建成后的中国实验快堆,将进一步验证其各项性能,进行安全运行技术研究,积累钠冷快堆运行经验;作为我国首座快中子辐照装置,辐照考验燃料和材料,突破燃料和材料技术;也作为钠冷快堆电站的工况环境,考验实验堆规模的国产设备,为商用快堆电站设备研制积累经验。目前,已有国家“863”计划、国防预研、国防技术基础、核能开发等多个渠道对下一步的快堆研发工作予以支持。中核集团公司和中国原子能科学研究院也自筹资金正在开展相关技术研究。因此,建成后的中国实验快堆,不仅是国内快堆技术研发和核燃料循环技术研发的重要基地,也是快堆国际技术交流的重要平台。

在“863”计划中国实验快堆项目研发的初期,中国原子能科学研究院就提出了建设快堆研究中心的设想。原国务委员宋健1990年还参加了中国原子能科学研究院快堆研究中心综合大楼的奠基仪式,原国务院副总理邹家华在1992年亲笔题写了“中国快堆研究中心”。国家能源局2010年1月在中国原子能科学研究院挂牌成立了“国家能源快堆工程技术研发(实验)中心”,该中心将以中国实验快堆为核心,周边配套物理、热工、材料、燃料、钠工艺研究等实验室,并计划新建一批新的实验大楼,依靠中国原子能科学研究院在快堆研发方面形成的技术和人才基础,逐步成为国家核能发展战略研究咨询中心、国家快堆技术研究中心、国家快堆电站技术支持中心、国家快堆核电装备制造技术支持中心和国家先进燃料循环体系的技术研发中心。

在国家相关部门大力支持下,中国原子能科学研究院正以“创新技术、培养人才、推进产业化”为目标,通过快堆研发课题和快堆电站技术开发等重大项目的带动,通过自主创新和国际合作,全面形成中国原子能科学研究院在快堆研发、设计、建造技术服务和工程承包能力,继续为我国快堆技术研发、核能可持续发展和核科技创新能力提升作出新的贡献!

book=42,ebook=130