一则英国母语教材中单元学习引导设计的启示

郭 超邱志飞谢 静

(1巢湖学院团委,安徽 巢湖 238024)

(2安徽师范大学文学院,安徽 芜湖 241000)

(3巢湖市青山高级职业中学,安徽 巢湖 238056)

一则英国母语教材中单元学习引导设计的启示

郭 超1邱志飞2谢 静3

(1巢湖学院团委,安徽 巢湖 238024)

(2安徽师范大学文学院,安徽 芜湖 241000)

(3巢湖市青山高级职业中学,安徽 巢湖 238056)

本文从英国母语教材中单元引导问题的设计出发,探讨了英国母语教材中单元引导问题的设计的特点所在,以期为我国语文教材在单元学习引导问题以及单篇课文引导问题设计方面提供一点借鉴。

语文教材;单元学习引导;教材建设

语文课程标准“积极倡导自主、合作、探究的学习方式”,这一学习方式的培养与语文教材中各系统的编制是分不开的。为了更好的实现新课标所倡导的自主、合作、探究的学习方式,为学生学习创设更好的自主探究的学习情境,语文教材的建设应该为广大学生提供良好的自主、探究的学习情境,使学生逐步养成良好的自学习惯。作为语文教材重要组成部分的单元学习引导设计,具有开启新知识学习和培养学生探究能力的功能。在培养学生养成良好的自学习惯方面,发挥着不可忽视的作用。国内各个版本的语文教材,在单元学习引导方面多以总结性陈述的形式呈现给学习者。如人教版“语文必修3”第一单元的单元学习引导有如下的设计 “学习这个单元,要着重欣赏人物形象,品味小说语言。欣赏人物形象,要注意情节、环境与人物的关系,把握人物性格的多样性和丰富性。”[1]这种陈述式的单元引导设计没有给予任何的学习方法的指导,不利于学生自学能力的培养。下面分析英国母语教材中一个单元的引导设计,以期能为我国语文教材的编写提供一些借鉴。

英国麦克米兰公司出版的 《精通英语教程》学生用书,每一单元都是围绕着一个话题展开。如“话题单元9”是关于“魅力”的话题,总体设计由 “单元引导问题的呈现”、“不同的感情有不同的审美眼光?”以及“第一次约会”三个部分组合而成。其单元引导设计颇具特色[2]:

完美脸型

小组讨论下面的三个问题:

1)你认为谁是世界上最潇洒的男人?

2)你认为谁是世界上最漂亮的女人?

3)他们比其他男人、女人更有魅力,为什么?

一项调查中,一万名英国男士和女士在被问及他们心目中的完美的男性脸型和女性脸型,经过电脑分析处理后,结果如下:(图片略)

词汇

1.上面的脸型与你心目中的完美的男女形象吻合吗?

2.单词匹配:

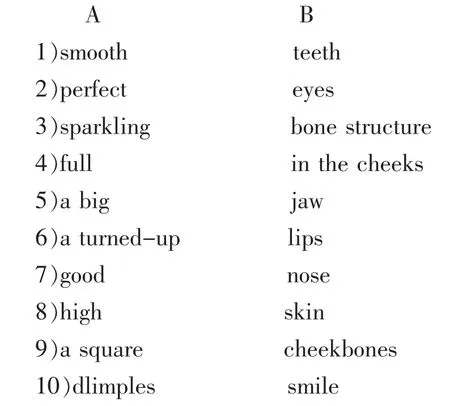

把A列单词与B列单词进行匹配(有时答案不止一个)。然后选择上面两幅图中的一幅用搭配好的词语想另外一个没有看到图像的人描述一下完美的男女脸型。他们的魅力在什么地方?

3.听力训练:有五个人被问及同一个问题:“你认为有魅力的脸型是什么样的?”听他们所给的回答,然后对照一下是否与你的看法吻合。

4.使用2栏中所学词语描述你认识的人。

阅读

1.阅读下面这篇描述魅力本质的文章。根据这项研究,请确定下列说法是否正确:

1)不同的感情有不同的审美眼光。

2)大多数电影明星和超级名模身材并不理想。

3)大多数女性喜欢拥有儒雅身材的男性。

4)男性比女生更渴求拥有完美的身材。

5)不同文化背景的人对美的认同只有很细微的差别。

2.与你的同桌讨论。你同意1栏中的说法吗?以上单元学习引导问题的设计有以下四个显著的特点:

1 .开放性

首先表现在问题设计的角度上。单元引导问题的设计从学生的实际出发,从“你认为”着手,使问题与学生贴的更近,面对这样的问题,学生结合自己的生活体验是有话可说有情可抒的。比如作品的内容与“魅力”有关,设计者并没有限定一个框架让学生从中选择作答,而是将问题设计成开放型,只要日常生活中接触到其他人的学生都是可以作答的,如前文的“小组讨论”的三个引导问题的设计。提出“你认为谁是世界上最潇洒的男人?你认为谁是世界上最漂亮的女人?他们比其他男人、女人更有魅力,为什么?”这三个问题学生根据自己的生活体验是可以解决的,在解决问题的同时,学生又被引向文本的话题:魅力。学生在回答三个问题之后就会迫切的想得知自己的审美眼光会与文章阐释的审美眼光的契合度,学生阅读的兴趣被激发,充分地利用了“阅读期待”,为学生顺利的进入到文本阅读过程提供了很好的过渡。在单元引导设计中,插图的设置,也在一定程度上激发了学生的阅读兴趣。

其次表现在对于表达的处理上。其设计重点明确,可操作性强。单元引导设计以引导型问题为主,旨在通过学生对问题的联习提高阅读能力。然而“练习是开启、推动、回嚼课文阅读的过程,关注整体的感悟和把握,在体验和感悟的基础上,促其重视言语活动的工具支持部分。”[3]在整个的单元引导材料中,我们可以很明显的感觉到“单元引导”设计者对口语交际训练的重视,然而练习型的单元引导也正是为口语交际提供了支持。特别在“词汇”一部分“单词匹配”的设计,“使用2栏中所学词语描述你认识的人。”的设计,不但为口语表达提供了部分的言语词汇材料,而且还提供了一定的言语表达情境,使学生从生活中找认为原型在情境中进行口语的表达,并在口语表达的过程掌握词汇的用法。在“阅读”中又增加了讨论的部分,这就加深了学生对文本认识的深刻性,有利于培养学生独立思考的习惯,不“唯本是从”。这种通过口语交际活动将知识学习与情境学习有机结合的单元引导设计在国内的语文教材中是很少见到的。

相比之下,我们就会发现我国语文教材中单元引导的设计多是从设计者的角度去设计的,对学生考虑很少,单元引导的设计多以总结性的材料定论的形式呈现,开放性不够。学生对文本内涵的把握多以老师的讲解为主,学生的思维围着老师转,很难有创新的思维出现,不利于学生的探究性学习和自主学习习惯的培养。

2 .诱导性

“好的故事应该具有足够的不确定性,以诱使读者参与到对话中来。”[4]单元引导的设计同样也应如此。“魅力”话题单元没有给出结论性材料让学生根据文章去验证结论的正确与否,使文本具有了足够的不确定性,这是本单元引导问题设计的特别之处。所有的引导性问题都留有很大的余地让学生独立的去思考,这在培养学生探究性阅读和创造性阅读能力方面起到很大的作用。对于“2.与你的同桌讨论。你同意1栏中的说法吗?”这种问题式的引导,有利于学生进行阅读反思和批判,拓展思维的空间,把学生的思维引向纵深发展,而不是提供结论将学生的思维限于编者所提供的结论一隅,使学生的思维走向既定的死胡同,把文章读“死”。

在“引而不发”的单元引导设计方面,我国语文教材多以“品味语言,要注意把握叙述语言和人物语言的不同特点,体会人物的身份和性格特征,体会不同作者的不同创作风格”[1]这种陈述的形式呈现,这种指出学习的重点没有在学法上给以指导的单元引导材料,其操作性较弱,学生看到引导材料还是很难进行自主学习。与英国母语教材中的单元引导设计相比,在“引而不发”的单元引导问题设计方面,是我国语文教材建设应该努力完善的一面。

3.选择性

单元学习引导学习材料要能引导学生掌握文章的重点所在,以便能够很好的解决所学文本遇到的疑难问题。引导材料应重在引导学生去探索、去发现文章的内涵,培养学生筛选文章的主要信息。一个阅读者阅读能力的高低,主要看阅读者对文章主要信息掌握程度。在“阅读”部分的单元引导设计以“是非题”的形式而非结论性的总结引导学生去深入地阅读文本,进而进行文章主要信息的筛选,在一定程度上扩大了学生的思维范围,为学生发表自己的见解提供了空间,对学生阅读能力的培养有着很大的积极意义。整个单元引导材料的设计,对于听、说、读、写都有所涉及,为学生语文素养的全面提高提供了基础。从这一点上,我们得到的启示是,单元引导的设计形式可以丰富多样,应避免单一,尽最大的可能调动学生的多种思维,激发学生的阅读兴趣。单元以及单篇课文的引导设计形式可以陈述型的,也可以是是非判断型的,也可以是图片型的,形式可以多样,但有一点要注意,就是设计要切合文本,利于引导学生筛选文章的主要信息,掌握文本的主旨。

4.逻辑性

整个单元学习引导问题的设计可以说是线性的设计,以“魅力”贯穿始终,从不同的角度去解读“魅力”,不断地引导学生从多方面理解掌握文本的内涵。每个引导的问题都紧扣文章的“魅力”话题,单元引导问题遵循着由易到难的顺序进行设计,符合学生的认知规律,学生的学习能够逐步深入,保持着思维的连贯性,这种单元引导的设计具有较强的逻辑性,是“一对一”式相对独立的问题引导设计所不能比拟的。单元引导问题通过“魅力”将文章的各个方面有机的结合,体现出单元引导问题设计具有很强的逻辑性。

相比较我国的语文教材,其一些思考式的引导材料设计,往往都是一题解决一个知识点问题,题与题之间缺乏内在的关联性。对于英国母语教材中的单元引导设计,我们可以感受到“魅力”串着各个单元引导问题,可谓是魅力这“一根筋”使各个单元引导问题紧密相连。这种“一根筋”式的单元引导问题设计是值得我们借鉴的。

[1]人民教育出版社编著.语文3(必修)[M].北京:人民教育出版社,2007.

[2]江苏母语课程教材研究所.当代外国语文课程教材评介[M].南京:江苏教育出版社,2004.

[3]李维鼎.语文教材别论[M].杭州:浙江教育出版社,2004.

[4]小威廉姆 E·多尔.后现代课程观[M].王红宇译.北京:教育科学出版社,2000.

A BRITISH UNIT OF MOTHER-TONGYE TEACHING IN THE LEARNING GUIDE DESIGN INSPIRATION

GUO Chao1QIU Zhi—Fei2XIE Jing3

(1 Communist Youth League of ChaoHu college,ChaoHu AnHui 238024)

(2 Liberary School,Anhui Normal University,Wuhu Anhui 241000)

(3 QingShan Advanced Vocational High School of ChaoHu,ChaoHu AnHui 238056)

This article from the English mother-tongue teaching in the unit to guide the design of the problem starting to explore the mother-tongue teaching in the UK unit to guide the design of the characteristics of the problem lies,with a view to studying the unit of China's leading language teaching issues as well as single-chapter text questions to guide the design to provide a little reference.

Language teaching materials;Unit study guide;Textbook

book=145,ebook=124

G633.3

:A

:1672-2868(2010)04-0145-03

责任编辑:宏 彬

2010-04-21

郭超(1984-),男,安徽临泉人。巢湖学院教师,硕士研究生。