临床心电图学的研究进展

张贞美,马 慧,刘光青,刘凤琴,张文博

(滨州医学院附属医院,山东滨州 256603)

心电图学是一门与时俱进,不断发展的学科。现将其近两年来的一些新进展作以下综述,供临床医生参考。

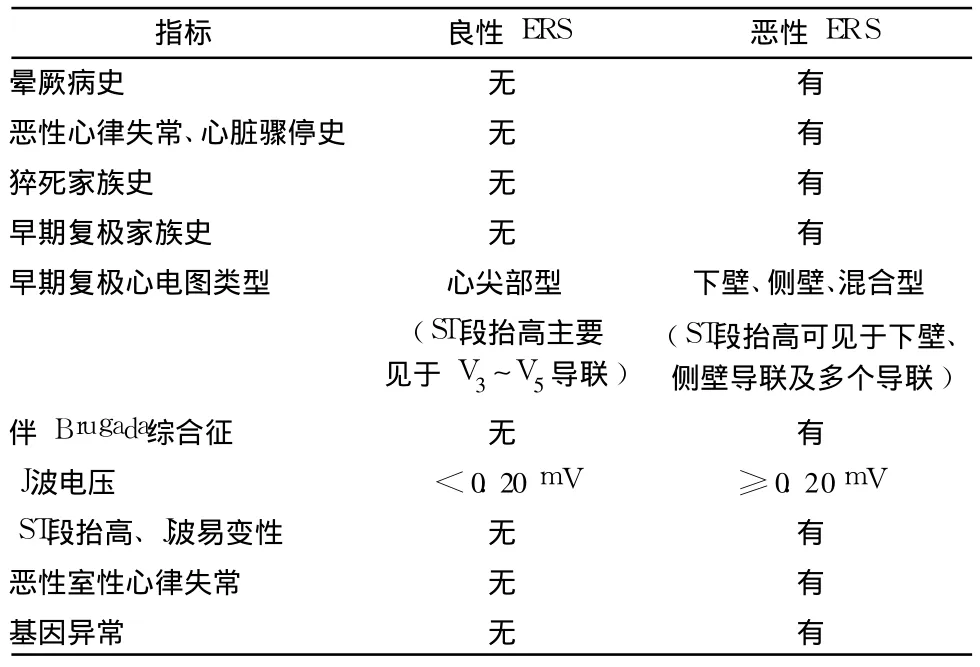

1 良性与恶性早期复极综合征(ERS)的鉴别

ERS是临床常见的一种心电图改变,既往认为属于正常变异,为良性心电图改变。近年来发现少数 ERS患者可能发生猝死及并发冠心病、心肌病等。ERS呈家族性发病时常可发生恶性室性心律失常,甚至猝死,称为恶性ERS。临床见到 ERS患者,应详询病史及家族史,仔细阅读分析心电图,将少见的恶性 ERS与常见的良性 ERS鉴别开来,见表1[1,2]。

表1 良性 ERS与恶性ERS的鉴别诊断

2 心肌缺血心电图拇指法则

2008年杨钧国等[3]提出,V1导联 T波直立可能是急性心肌缺血/损伤的心电图表现,称之为心肌缺血心电图拇指法则。正常成人 V1导联 T波往往是倒置的,左室肥大、左束支阻滞患者 V1导联 T波直立,为左胸导联继发性 ST-T变化的对应改变。如急性胸痛、胸闷患者伴有V1导联T波直立,特别是原为倒置转为直立或原为直立但振幅增加,且伴有TV1>TV5(V6)改变提示急性前壁/侧壁心肌缺血或损伤,特异性为 84%,假阳性为 16%。我们最近见到 2例急性胸痛患者,血清心肌生化标志呈典型的急性冠脉综合征动态演变,多次描记心电图,1例 V1导联 T波由平坦转为直立,另 1例 V1导联 T波持续直立,TV1均 >TV5(V6)。两例患者因经济困难均未进行冠脉造影,但根据临床症状与血清心肌生化标志的动态演变,急性冠脉综合征的诊断可以肯定,V1导联T波直立是唯一的心电图表现。

3 aVR导联的诊断作用

既往阅读分析心电图时往往忽略了 aVR导联的改变,近年的临床心电图研究证实了aVR导联的重要诊断作用。

3.1 反映冠脉病变的部位及范围 ①急性前壁心肌梗死如伴有aVR导联ST段抬高,反映左前降支闭塞发生在第一间隔支近侧,特异性 95%,敏感性 43%;②急性下壁心肌梗死如伴有aVR导联ST段抬高(aVR导联ST段压低),不论胸前导联ST段有无偏移,反映梗死面积较大,预后差;③Ⅰ、Ⅱ、aVL、V4~V6等导联 ST段明显压低,伴有 aVR导联 ST段抬高,且 >V1导联,反映左主干病变[4]。

3.2 对室速的诊断价值 根据 Vereckei的研究,仅根据aVR导联即可对室速作出确诊,见 Vereckei的室速新诊断流程图[5]。

3.3 预测Brugada综合征发生心脏事件的风险 Brugada综合征患者可长期不出现症状,预测其发生心脏事件的风险有很大的临床价值。aVR导联 r波增高 >0.3 mV,或 r/q>0.75称为 aVR征,预测 Brugada综合征发生心脏事件的危险性有较大的价值。

4 Vereckei对室速的新诊断流程图

2007年Vereckei等根据体表心电图与心电生理检查资料对比,提出了诊断室速的流程图[5],2008年Vereckei等又提出仅根据aVR导联诊断室速的新流程图,由于简便易行,深受临床欢迎。详见参考文献[6]。

5 单个导联ST段抬高的病理意义

既往认为急性心肌梗死 ST段抬高很少出现于单个导联,近年的临床观察表明,急性心肌梗死的 ST段可能只出现于单个导联,特别是 aVR、aVL导联。新近 Tomesanyi等报道1例左主干病变仅在aVR导联出现ST段抬高,称之为危险的单个导联ST段抬高。另外,众所周知,左回旋支闭塞心电图改变常不明显。新近有人报道 2例临床症状、心肌酶改变都高度提示急性心肌梗死,仅aVL导联 ST段轻微抬高或压低,经冠状动脉造影新证实均为左回旋支闭塞[7]。

6 应激性心肌病的心电图特征

欧洲心脏病协会年会 2008年将应激性心肌病单列为一种独立的特异性心肌病。应激性心肌病的临床症状和心电图改变酷似急性心肌梗死,国外文献报道约占急性心肌梗死总病例数的 2%~3%。国内文献很少报道,估计大多数病例被误诊。应激性心肌病可能是由于儿茶酚胺分泌过多和冠脉痉挛引起的急性心肌损害。临床有以下特点:①女性多见,且多为绝经期后女性;②发病前多有强烈情绪刺激;③冠脉造影基本正常;④血清心肌生化标志物轻度升高;⑤超声心动图可见左室心尖部和心室中部运动消失,心底部呈代偿性运动增强;⑥转归一般良好,心室收缩功能一般于 4~6周恢复。心电图改变有以下特点:①ST段抬高分布的导联比较广泛,前壁与下壁均可波及;②病理性 Q波出现率低,约15%,且出现较晚;③V1~V2导联 ST段抬高比 V5~V6导联明显;④ST段抬高回落较快;在未行再灌注治疗条件下,抬高的 ST段可于 24~48 h明显回降;⑤QT间期(QTc)延长明显[7]。

7 碎裂QRS波及其诊断作用

碎裂 QRS波是 Micheal等[8]新近提出的一个诊断陈旧性心肌梗死的新指标。既往诊断陈旧性心肌梗死主要依靠病理性 Q波,近年来由于再灌注治疗的开展,Q波型心肌梗死的发病率由 66.6%降至 37.5%,而且随着时间推移,Q波可逐渐缩小以至于消失(Q波消失率为 25%~63%),因而诊断陈旧性心肌梗死相当困难。碎裂 QRS波诊断陈旧性心肌梗死虽然特异性略逊于病理性Q波(88%vs 99%),但敏感性较高。

心肌梗死者正常心肌与坏死心肌交错,瘢痕组织、纤维化组织动作电位时程上升速度受到抑制,而未受累的心肌动作电位时程保持不变,心电向量发生分割,整个左心室呈不均匀的除极,因而 QRS波群发生分割与碎裂。心电图表现为:①QRS呈三相波或多相波,多相波常由 R波或S波的多个顿挫或切迹形成;②三相或多相波多出现于冠脉供血区域对应的 2个或 2个以上导联:碎裂 QRS波出现于 V1~V5导联中的 2个导联,提示心肌瘢痕位于前壁(左前降支灌注区);碎裂 QRS波出现于Ⅱ、Ⅲ、aVF导联,提示心肌瘢痕位于下壁(右冠脉灌注区);碎裂 QRS波出现于Ⅰ、aVL、V6导联中 2个导联提示心肌瘢痕位于高侧壁(回旋支灌注区),有时可能跨越冠脉灌注区;③QRS时限 <0.12 s,并排除右束支阻滞或左束支阻滞;④可伴有或不伴有病理性 Q波[9]。Brugada综合征患者心电图出现碎裂 QRS波,提示发生心律失常事件风险较大,故碎裂QRS波也可用作预测 Brugada综合征患者发生心血管事件的指标之一。

8 T波峰末间期(Tp-Te)的测量

众所周知,QT间期(QTC)延长反映心肌复极离散度加大,为预测发生恶性室性心律失常(特别是尖端扭转型室速)的重要指标之一。新近研究发现,T波峰末间期延长的病理意义更为重大,这是因为T波波峰至 T波结束的间期,代表心外膜下心肌复极结束到 M细胞中层复极结束的时间间期,反映跨室壁离散度。跨室壁离散度加大比 QTc延长更能易于产生折返,诱发室性心律失常。体表心电图 QT间期代表了整个心脏除极和复极时间的总和,大致代表了 M细胞(位于心内膜下深层)的动作电位时程。T波的形态和时间代表了不同部位复极电压和时间的差值,Tp-Te反映了不同部位复极最早结束到最晚结束时间的差值。研究资料显示,Tp-Te/QT间期>0.15即有诱发多形性室速的危险,>0.18~0.21时任何刺激均可诱发多形性室速。测量 Tp-Te比较简单。直立T波最高峰上缘垂直线与等电位线上缘的交点或倒置的T波的最低谷下缘垂直线与等电位线下缘的交点,T波终点是T波降支与等电位线的交点。如有 U波时取T波与 U波之间的相交点。临床上对疑有长 QT综合征的患者(遗传性或获得性)应测定Tp-Te,Tp-Te/QT间期>0.15对诊断为有力的支持。对于Brugada综合征、急性冠脉综合征患者来说,测定 QT间期、Tp-Te对预测发生恶性心律失常也有很大价值[10]。

[1]Boineau JP.The early repolarization variant-normal or a marker of heart disease in certain subjects[J].J Electrocardiol,2007,40(1):11-16.

[2]鲁端.恶性心室早期复极综合症的识别与处理[J].心电学杂志,2009,28(5):293-321.

[3]杨钧国.急性心肌梗死心电图 2008[J].临床心电学杂志,2008,17(4):246-248.

[4]张文博.急性心肌梗死心电图诊断的现代观点[M]//郭继鸿.心电图学进展.北京:北京医科大学出版社,2002:37-44.

[5]Vereckie A,Duray G,Szěnǔ G,et al.New algorithm using only lead aVR for differential diagnosis of wide QRScomplex tachycardia[J].Heart Rhythm,2008,5(1):89-98.

[6]Babai BigiMA,Aslani A,Shahrzad S.AVR sign asa risk factor for life-threatening arrhythm ic events in patients with brugada syndrome[J].Heart Rhythm,2007,4(8):1009-1012.

[7]许原.应激性心肌病心电图[J].临床心电图学杂志,2007,16(5):381-383.

[8]Micheal MA,Masry H,Knan BR,et al.Electrocardiographic sign of remotemyocardial infarction[J].Progr Cardiovasc Dis,2007,50(3):198-208.

[9]王红宇.T波峰末间期[J].临床心电学杂志,2008,17(4):277-289.