银杏达莫注射液联合甲钴胺治疗糖尿病周围神经病变的疗效观察

孙军萍,韩耀光

(海南省农垦三亚医院,海南三亚 572000)

糖尿病周围神经病变(DPN)是糖尿病慢性并发症之一,严重影响患者的生活质量。2007年 1月 ~2008年 1月,我们采用银杏达莫注射液与甲钴胺联合治疗DPN患者 60例,取得较好疗效。现报告如下。

临床资料:本文住院 DPN患者 120例,均为 2型糖尿病患者,均符合WHO 1998关于糖尿病的诊断标准。临床表现为皮肤感觉异常,如发凉、发麻、蚁行感、灼痛感、感觉减退,膝、跟腱反射消失;肌电图检查:神经传导速度减慢,除外其他病因引起的神经病变。随机将患者分为治疗组和对照组各 60例。治疗组男 28例、女 32例,年龄 42~72(58.6±0.2)岁,糖尿病病程(5~17)a,周围神经病变病程 6个月 ~14 a;对照组男 26例、女 34例 ,年龄 46~ 76(56.4±0.3)岁,糖尿病病程 4~8a,周围神经病变病程 2~12 a;两组年龄、病程具有可比性。

方法:两组均在控制饮食基础上,先控制空腹血糖达 4~6mmol/L。治疗组采用银杏达莫注射液(贵州亿佰)20ml加入生理盐水 250m l静滴,1次 /d;甲钴胺每日肌注 0.5mg;对照组:单用甲钴胺 0.5mg肌注。期间基础治疗与治疗前保持不变,维持血糖稳定,于每日早上行腱反射和膝反射。肌电图检查采用日本光电MEB-9200肌电图仪,在治疗前后测定患者周围神经传导速度(NCV),包括运动神经传导速度(MNCV)和感觉神经传导速度(SNCV)。采用 SPSS10.0统计软件,数据以±s表示,计量资料比较用 t检验,计数资料比较用 χ2检验。P≤0.05为有统计学差异。

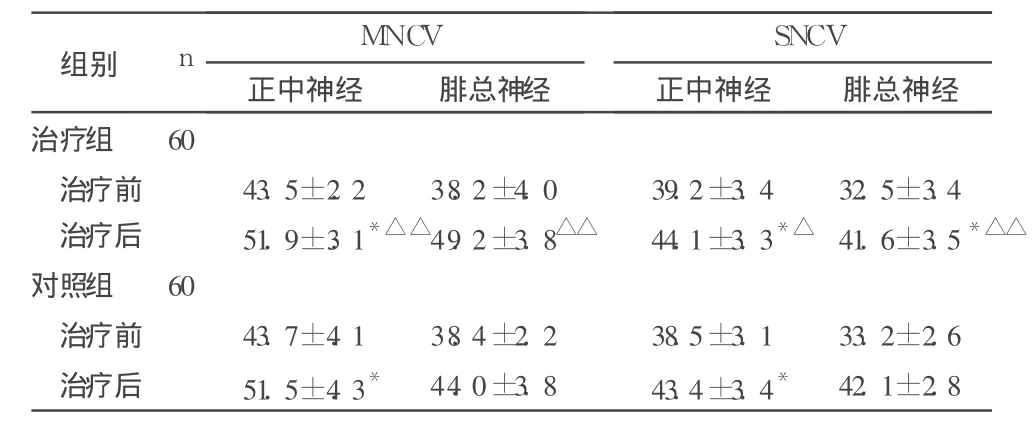

结果:临床疗效:治疗组显效(症状消失或明显减轻,NCV>5m/s)22例、有效(症状减轻,NCV<5m/s)33例、无效(症状无改善,神经传导无变化)5例,总有效率 91.6%;对照组分别为 8、29、24例,总有效率 61.7%。两组比较有统计学差异(P<0.01)。两组治疗前后 NCV比较:见表 1。不良反应:治疗组第 1天在使用时 1例诉面部发热感,休息后缓解。

表1 两组治疗前后 MNCV、SNCV比较(m/s,±s)

表1 两组治疗前后 MNCV、SNCV比较(m/s,±s)

组别 n MNCV SNCV正中神经 腓总神经 正中神经 腓总神经治疗组 60治疗前 43.5±2.2 38.2±4.0 39.2±3.4 32.5±3.4治疗后 51.9±3.1*△△49.2±3.8△△ 44.1±3.3*△ 41.6±3.5*△△对照组 60治疗前 43.7±4.1 38.4±2.2 38.5±3.1 33.2±2.6治疗后 51.5±4.3* 44.0±3.8 43.4±3.4* 42.1±2.8

讨论:DPN是糖尿病最常见的并发症之一,一般起病隐匿,进展缓慢,发病率在 50%~60%,主要见于病程长、年龄大的 2型糖尿病患者,其主要病理改变为神经纤维发生节段性髓鞘脱失。近年研究认为,DPN是由分子、生化、微血管状态、持续的高血糖所导致的损害等多方面因素共同作用的结果,其中代谢因素和血管因素在DPN的发病中起主要作用。目前尚缺乏特异性的治疗方法。

甲钴胺是维生素 B12在体内的活性代谢产物,是目前临床上公认的治疗 DPN的药物,其作用机制是通过甲基转化反应促进核酸、蛋白质、脂质代谢而促进神经细胞内核酸和蛋白质以及神经髓鞘的合成,从而修复受损的周围神经细胞,改善NCV。临床研究发现,甲钴胺单用对 DPN引起的麻木疼痛具有一定疗效,但疗效不能令人满意,联用银杏达莫注射液后可增加其疗效。

银杏达莫注射液的成分为复方制剂,其主要成分为银杏黄酮苷、银杏内酯和双嘧达莫。银杏黄酮苷是银杏叶提取物药用的主要有效成分,银杏内酯是天然的血小板活化因子受体拮抗剂,二者具有清除自由基,扩张血管,增加血流量,抑制血小板聚集黏附,拮抗血栓素引起的小动脉收缩,刺激前列腺素合成,稳定细胞膜,减轻神经组织水肿的作用;双嘧达莫可降低血清脂联素、血栓烷 A 2水平,可抑制血小板聚集和释放。本研究结果显示,银杏达莫注射液和甲钴胺联用比单用甲钴胺疗效更佳,总有效率达 91.6%,且未出现明显不良反应,其机制可能是银杏达莫加强了甲钴胺的疗效,二者从多个途径共同发挥作用。