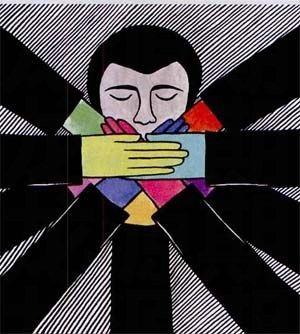

批评是寂寞的志业

南方朔

现在,许多人都喜欢把“知识分子的批判角色”、“批评的权利”这些字词和概念挂在嘴上。有批评,才会有进步,因此对这种人我总是保有一份向往和尊敬,不敢有丝毫不敬。

但真话总得有人来讲,批评的批评者乃是个人的人生实现,但这条路可真是寂寞万分。原因就在于以前的西方,有一两个世纪培养出的人道良心,它可以持续灌溉着批评者的热情之花。而在中国,“士以天下为己任”的文化价值流传,也使得知识分子批评的道德支持不虑匮乏,而且有很好的回报,那是个批评者不但不孤单寂寞,而且还风华灿烂的时代。

而今天那样的时代似乎已成了过去,于是批评者遂开始寂寞了:

过去的世界,被侮辱和受苦的人。会被认为是公共问题;而今天这种问题已被“私人化”,变成了是他们个人的问题。意大利的佩特罗·启格劳(Pietro Ingrao)就提出过“2/3社会”这种预言,意思是说一个社会只要2/3的人很满意,另外1/3受苦的人根本无人去理会,理会了也得不到注意。2/3的冷漠,不理不睬,将使得批评的支持力量供给不足。当批评这种志业如此寂寞,还有多少人会愿意去做吃力不讨好的傻瓜?

因此,批评要以整个社会愈来愈升高的标准为后盾,也要批评者用他们的努力,让人们相信持续的进步是可能的,而批评是可被信赖的。但这两点却太难了许多社会里的人,把标准定得很低,很容易就成了既有秩序的同谋,也有许多批评者只是把批评当作一种登龙术,当批评只是一种工具,它就让人们对批评失去了信心。而有些批评者自我的努力不够,而只是信口胡言,这也容易让人们的信赖被打折。批评是寂寞的,而在寂寞中还必须加倍努力,既要抗拒压制,又要抗拒诱惑,批評又怎能不是种寂寞的英雄事业呢?

而除了这些困难外,前几年我读了加州大学圣亚哥分校教授休斯(H.Stuart Hughes)所著的《矫揉造作的反叛者》后,对批评事业又多了一重担心。那就是批评的知识分子,总是喜欢在知识上追求新颖,以前的人谈过的基本问题由于久了旧了,后来的人已变得不再有兴趣,认为那是过去的意识形态。于是后来的人还用一种“代替的迷恋”(surrogate infatuation)来取代对基本重大问题的关心。如果说对基本重大问题的关心是“大调批判”,那么对“代替的迷恋”之关心则成了“小调批评”,它所关心的题目多琐碎,话讲得看起来很激烈,但却与人们的经验很有距离,因此问题谈起来有时候真像是在打哑谜。当批评事业已变得和大众无关,它到底是批评或是反批评也就变得非常可疑。批评事业乃是一种公共事务,当它反而变得“脱公共化”,这样的批评又有什么意义?这种看起来新潮,说得也很灵光,但却与整体社会关联不大的现象,另一当代主要学者雅可比(Russel lacoby)干脆称之为“零售清醒,批发疯狂”了。

而我们切莫以为这种现象只在欧美发生。因为,今天我们在谈全球化,事实上,知识分子活动的全球化乃是最早的全球化,它使得不同国家的人,无论适合或不适合,都会谈着相同的话题。这是批评的指挥棒不在自己手上所造成的苦果。我总认为每个社会的问题都是自己的,因而要有自己的目标,自己的关心,缺乏了这种“在地化”。就可能很时髦,但却将批评和自己的社会距离被拉开,而让批评成了一种表演。表演式的批评有时真像是在炫技,它除了加深批评的自我边缘化和寂寞外,真无太多意义。这也意味着要掌握批评的课题、节奏,其实是个很困难的永远挑战,但正因为困难,它才值得。

今天的中国人很自满,自满就会降低期许的标准,这是批评的劲敌。今天中国的知识分子很功利又很聪明,功利者容易自我挫折,聪明的又很容易把自己变得很花俏,让自己变得很像在唱小调,也很难耐寂寞。去体会寂寞的美德,或许才是批评的第一步!